导读

2020年9月17日上午,2020中国城市规划学术季之“粤港澳大湾区城市空间治理”会议成功举办。华南理工大学建筑学院城市规划系副教授戚冬瑾作题为《多维城市用地分类探索》的主题报告。

本文字数:4318字

阅读时间:12分钟

报告人:戚冬瑾

华南理工大学建筑学院城市规划系副教授

在新一轮机构改革以及国土空间规划体系重构的大背景下,统一行使国土空间用途管制和生态保护修复,成为了自然资源系统最核心的管理职责。在生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界为核心的规划管控线体系下,用地分区-分类是规划深化的重要技术方法,如何理解用地分区或分类的结构和维度是建构用途管制的基础性理论问题。

01

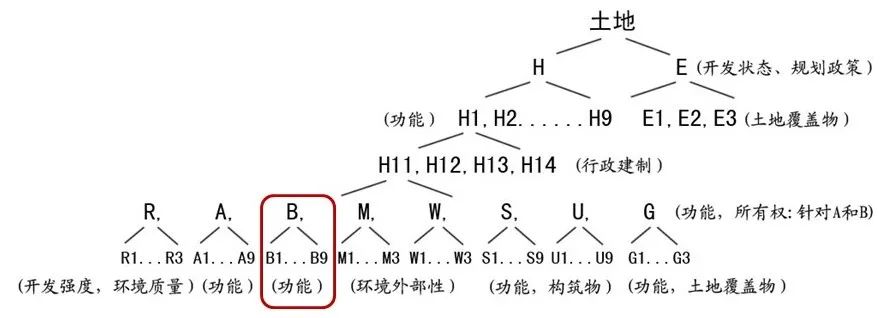

2011版城市用地分类标准的等级结构

用地分类研究有两个概念需要辨析:一是分类中包含的信息;二是分类的结构。平时所说的工业用地、商业用地讨论的是分类中包含的信息。而分类的结构是指不同的用地类别之间关系的组合。从1990年版到2011年版,我国的用地分类标准在分类类别上发生了较大变化,但是分类结构依然不变,是树状等级的分类结构。

树状结构如何理解?比如土地可以分为乡村和城市,乡村再分成农田、果园,城市再分为商业、工业。这样的结构可以明确界定种类之间的关系,也可通过图示表达,但存在模糊性、右线性和非兼容性等问题。

2011版城市用地分类标准的等级结构

2011版城市用地分类标准的等级结构是先根据开发的状态把土地分成城市建设用地和非建设用地,在建设用地中根据功能区分为城镇居民点用地、区域交通设施用地、区域公共设施用地等,在城镇居民点用地当中再根据行政建制区分为城市、镇、乡、村的建设用地。这个层级看似很清晰,但是存在着模糊性,比如有些用地可以归于一个以上的分类,例如故宫,以功能为标准应界定为展览用地,但从历史价值的维度又可以界定为文物古迹用地。

土地包含复合的属性,划分用地时每个层级代表了不同的维度,若希望充分描述某个土地属性就需要不断地增加层级。事实上任何一个标准,它的层级和种类都是有限的,当划分层级不够多时,描述某块用地的特征时会丢失用地的其他信息,比如一条线性的路径,以功能和构筑物的形态可以界定为城市道路,但丢失了所有权、开发状态等信息,这条道路可能是政府或是私人投资修建的,在用地类别上却无法识别出来。

某些层级的划分依据了两个原则,进而排除了两个原则不相容的情况。比如A类和B类用地的划分是基于用地的功能和所有权,也因为这两大类的具体类别的所有权和功能是相同的。例如学校必然由政府建设,商业体是由市场投资的。假如某一文化设施、教育设施是由私人投资建设或者是私人盈利性模式的,应当如何记录和规划?这其实也面临着所有权和功能不相容存在的冲突情况。

02

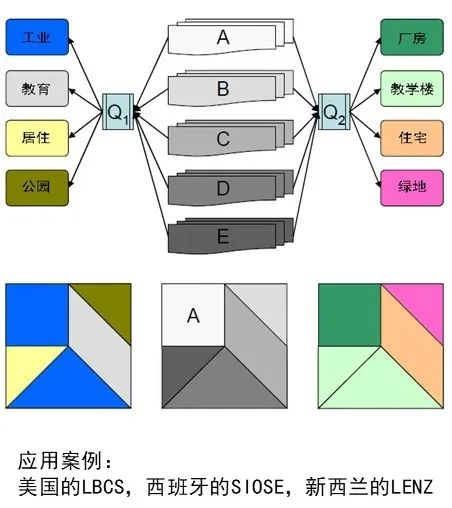

用地分类的多维结构

用地分类的多维结构示意

与等级结构相对的另外一种分类结构——多维结构,是根据土地利用的不同维度进行维度的平行划分。例如A、B、C、D、E五块用地,可以从功能维度上划分为工业、教育、居住、公园,也可以从土地覆盖物的维度,划分为厂房、教学楼、住宅、绿地。多维结构的特点在于非常灵活,每增加一个维度的同时增加一个地块的描述信息。另外,多维结构也具有更好的兼容性和适应性。比如根据不同规划工作的需要选择不同维度,从而适应不同的使用需求。目前,在美国、西班牙和新西兰等地的用地分类标准都采取了多维的分类结构。

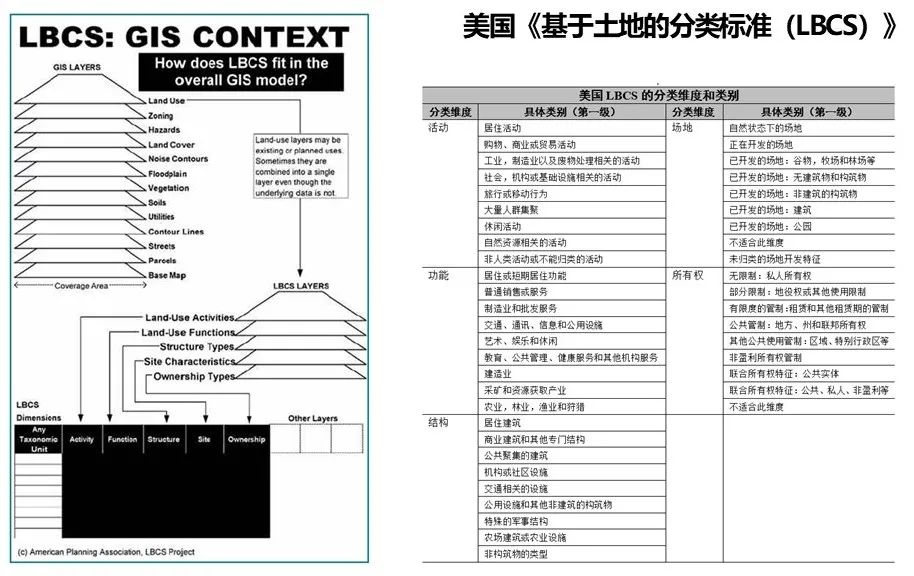

美国基于土地的分类标准

美国《基于土地的分类标准(LBCS)》,由美国规划师协会于1994年提出。该标准并非国家层面的强制性标准,而是规划师协会提出的行业标准,为政府土地研究、规划研究和区块编制提供参考。这个分类标准把土地利用划分为5个平行维度:活动、功能、结构、场地和所有权,每个维度之下再进行一个层次的细分。形成的分类结构实际上是一个矩阵,纵列是规划单元或用地单元,横向是平行的维度,根据具体的分析调查、规划管理和研究深度的需求来选择相应的维度和类别层级。

在规划实际场景中,对于土地利用调查,不同的规划任务对于土地利用信息获取的深度不同,总体规划调查的是宏观层面的用地布局,只需要收集功能和场地特征这两个维度。但是对于旧城改造此类详细规划,需要掌握更多的信息,包括活动、功能、土地覆盖物,以及最重要的权属和开发强度。在进行规划研究时,比如在土地利用相容性研究时可能会发现现实中土地利用功能是混合的,不仅是平面上,立体上也存在着功能的叠加,在功能的维度上可以通过辅助信息把建筑各层的用途都记录下来,包括空间位置,功能所占的比例,也可以记录在地块上发生的各种活动,包括时间、幅度、频率。

03

土地利用的维度与土地利用分类的三种模式

土地利用的主要维度

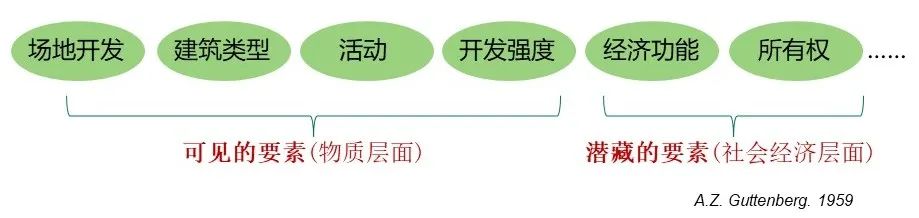

上述话题中提到了一个关键的概念——土地利用的维度。美国的规划语言学家加顿博格曾经把土地利用的维度分成两个层面:一是可见的要素,物质层面的,比如说地块开发、建筑类型、活动、开发强度,这些都是肉眼可见的土地利用状态;二是潜藏的要素,社会经济层面的,例如功能分区,土地的产权,实际都是属于一个经济层面、社会层面的维度。

比如两个人都在打字,一个人在打诗歌,另外一个人在打发票,活动一样但产生的经济功能完全不同。又比如两块相邻的用地,一块盖办公楼,另一块盖的是工厂,建筑类型是不同的,但是它们都服务于某一个制造业的工厂,经济功能相同。所以实际上经济功能最终需要通过建筑类型、活动、开发强度等这些可见的要素体现出来,但是在空间上,不同的维度并非完全重合,所以用地分类标准需要进行平行维度的划分,以更加精细和准确地描述土地利用状态。

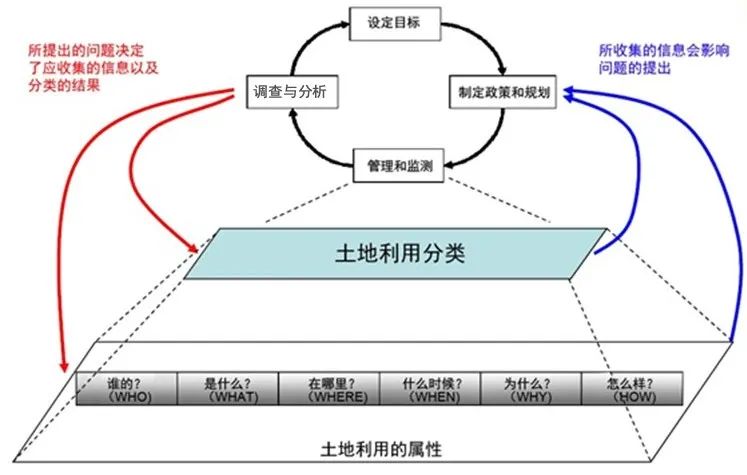

用地分类贯穿规划的全过程

城市本身是一个综合和复杂的空间现象,土地利用也表现出多种分异的特征,在具体规划工作中,维度的选择是以研究的问题和规划的目标为基础。从规划工作的过程来看,从开始做规划,土地利用的信息收集调查,然后做分析、研究,做规划目标的设定,再到政策的拟定,最后的规划管理和监测,用途的分区和分类都贯穿于国土空间规划的全过程,是国土空间规划工作的基础和核心的工作。

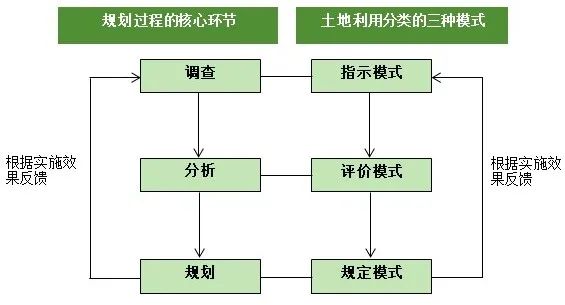

用地分类的三种模式

如果把规划工作的三个阶段与语言学的三种模式一一对应,可以发现土地利用分类也存在三种模式:第一,指示模式。规划调查阶段的主要目的是描述土地利用的现象,这个过程实际上是把客观的事物符号化的过程。比如说这里是农田,那里是工厂,这是很清晰的,但如果在建筑内部种植农业,该如何描述?实际上这种新农业生产方式被称为农业工厂,即通过工业化的方式去严格控制农作物生长的环境条件和种植方式,从而提高农作物的产出质量。但是对于这样一种事物,在现行标准里无法找到它的对应类别。正是由于客观事物在不断变化,所以用地分类也在不断吸纳新的类型,指示模式下的用地分类体系是灵活的、弹性的,可以扩充。

第二,评价模式。在规划的分析阶段,用地分类的核心是评价,评价是由人做出的,人本身的目标和价值观是多元的,同样面对一栋建筑,虽然从建筑质量评价它是非常差的,但是从历史文化的角度分析,它可能承载了丰富的历史信息,所以评价的模式也是多元化的。

第三,规定模式。具体进行规划的过程实际上对土地利用规定和控制的过程,规定模式下的土地利用分类的核心是规定的对象和手段,规定的对象——土地利用,什么是土地利用?比如说将用地细分或合并,或把用途转变,在对建筑细部改造时是否需要转变用途?许可还是禁止,禁止是正面清单禁止还是负面清单禁止?是有条件许可还是无条件许可?我们可以结合规定的对象和规定的手段去探索用地管制的具体制度设计。

多维用地分类体系的理论框架

结合土地利用分类的三种模式,分类的多重维度,以及分类体系的一个平行结构,空间层级可构建出一个适应国土空间规划的多维用地分类理论框架。主要强调的点是:

(1)构建平行维度的分类结构,跟等级结构相比较,这个框架是可以扩充的分类体系,一方面能够适应复杂现实,另一方面可以给规划实践留有创设土地利用新类型的弹性空间;

(2)辨析分类的尺度和层级,这个分类体系可以适用于不同空间层次的国土空间规划,比如在总体规划层面是以城市片区为主,在详细规划层面以宗地和街坊作为用地分类的主要对象。在规划编制过程当中需要重点研究的是如何从总体规划分区向详细规划的分类进行传导。

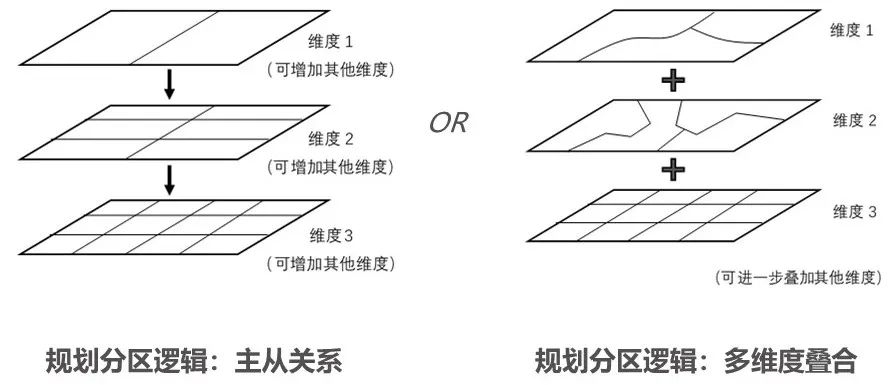

规划分区的逻辑

当前国土空间总体规划的编制指南已出台征求意见稿,该文件对总体规划编制提出了建议。在规划分区的基础上还有很大的弹性和探讨的空间,比如总体规划如何把综合的发展目标转移为空间管制的分区,比如是用组成关系的分区逻辑,即通过一个维度的不断往下去细化,以一张图的方式来进行用途管制;还是通过多维度叠合的方式,以开发规则来协调,在实践当中还需要进一步的去探讨和研究。

04

国内城市用地分类的地方性探索

总体规划编制层面的探索

借助多维分类的理论框架,戚冬瑾教授对国内用地分类的地方性探索进行了梳理。研究发现,在总体规划层面,上述三种模式的分类维度仍在变动和探索中。通过对广东省21个地级市在2008年到2011年间编制的总体规划分析,可以看出在规定模式方面,尤其是在管制分区和政策分区有较大幅度增加,例如深圳和东莞。但从指示模式到评价模式,再到规定模式,三种模式的传递和整合还待进一步的协调。

在详细规划和规划管理的层面,地方出台了一些新的用地分类标准,比如深圳在用途管制上走在全国前沿位置。2014年《深圳市城市规划标准于准则》目标是对用地分类简化和优化,在用途上增加了建筑用途,对新兴的业态用地分类进行增设和合并。与此同时,进一步明确混合用地的定义,比如对于单一用地性质的混合用途,通过适建的用途和比例来界定,对于平面上各种用途的组合关系也界定了表达方式。

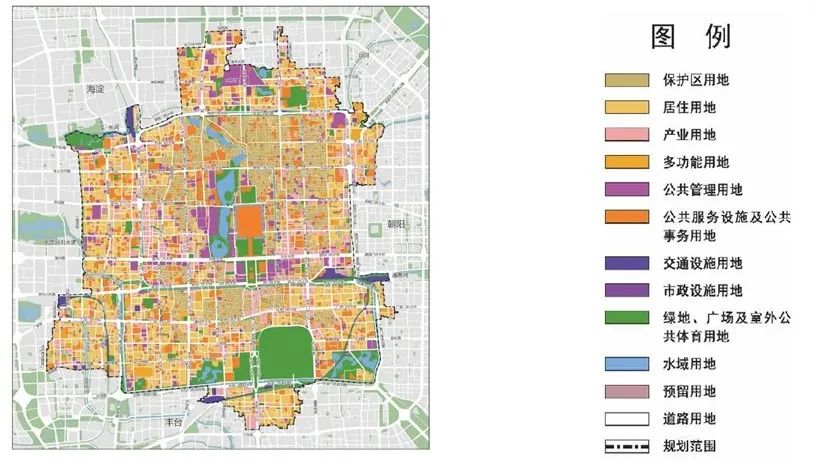

首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)

今年新出台的北京首都功能核心区控制性详细规划开始出现自定义的用地类型和管制的规则,首都的功能核心区的规划范围主要是老城区,有大量的混合用地,管理的规则也是在鼓励和包容土地用途的多样化。

今年广州也出台了《促进历史建筑合理利用的实施办法》,《办法》提出历史建筑可以开展多功能的使用,房屋使用用途的变更无须更改规划,可以直接到街道办去申请场地使用的证明。该《办法》在一定程度上补充了广州关于用途转变管理的缺失,但是目前还未出台具体的用途转变规则,因此在制度和法规层面还需要进一步推进。

05

结语

在当前国土空间规划的背景下,政策法规和技术标准都是在研究、探讨和试点当中,多维用地分类体系的探讨希望提出以下观点:

第一,作为相对科学,且具有适用性的分类体系,应该是多维平行结构,以及可扩充的分类标准。

第二,作为用地分类的标准,应当是规划编制的指导或地方工作的参照,国家层面出台的标准应尽可能包容地方性的制度创新。

第三,用地分类贯穿于规划的全过程,不同的规划环节和工作阶段,其目的也不同,所以针对不同的阶段需要进一步研究具体的用途管制制度。

多维用地分类体系对于当前用地分类标准提出了一个结构性的建议,希望能够为接下来的用地分类标准提供更加系统的理论框架。

供稿单位:华南理工大学建筑学院

你可能还想看这些

学术季 | “粤港澳大湾区城市空间治理”专场会议要点集锦

点击图片阅读全文

官方解读《分类指南》,建立统一的国土空间用地用海分类

点击图片阅读全文

曹小曙:全域土地综合整治与国土空间详细规划 | 学术季

点击图片阅读全文

点击进入学术季专题

原文始发于微信公众号(中国城市规划):戚冬瑾:多维城市用地分类探索 | 学术季

规划问道

规划问道