提要

在国土空间规划体系变革和科学技术进步的背景下,需要进一步推进城市空间结构和绩效问题研究。旨在阐明城市空间结构与绩效的关系,解释“多中心”空间结构的内在组织逻辑和空间绩效机理,并将其运用于大城市空间发展的模式选择。为实现这些目标,以我国大城市“职——住——流”组织作为空间绩效研究的切入点,从“ 场所——流动”空间的“静态——动态”耦合的视角,分析现实中大城市的不同空间战略及其绩效迥异的成因;基于理论和经验研究,提出大城市空间组织的高产、低熵、稳定和可持续性准则,以用于权衡和选择大城市发展模式。

关键词

大城市;空间结构;空间绩效;发展模式

(全文刊登于《城市规划学刊》2021年第1期)

本文引用格式:李峰清,赵民,黄建中. 论大城市空间结构的绩效与发展模式选择[J]. 城市规划学刊,2021(1): 18-27. (LI Fengqing, ZHAO Min, HUANG Jianzhong. The Performance of Spatial Structure and the Choice of Development Model of Mage-City[J]. Urban Planning Forum, 2021(1): 18-27. )

1 研究背景与目的

长期以来,与城市规模增长相匹配的城市空间组织优化一直是规划学科研究的核心问题之一;在当今国土空间规划体系建构和相关科学技术进步的背景下,对城市空间结构和绩效等问题应给予更多关注,并力求在科学研究上有所创新,以契合新时代以人民为中心的质量型发展主旋律。

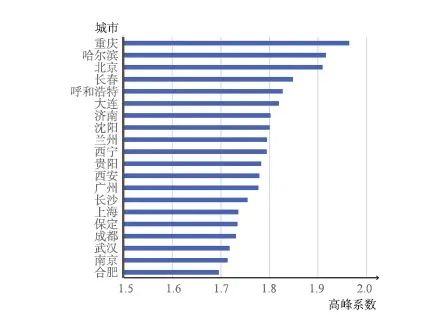

通过规划引导,使大城市(含大城市、特大城市、超大城市,下同)走向“多中心”空间结构,以获取空间结构绩效,其正理性看似不言而喻。但在实践中,一些被大江大河分隔,形态上拥有“多中心、组团型”理想布局的大城市,其向心拥堵并不亚于“摊大饼”城市。由此也就引来了对“多中心”规划战略有效性的质疑。例如,被三山两江分隔、中心城区为“组团式”布局的重庆,近年来城市的总体拥堵水平已经远超经济水平和人口规模相近、总体呈“单中心、摊大饼”布局的成都,甚至比北京还要拥堵(图1)。

图1 我国大城市道路拥堵水平排名(按路网高峰小时延时系数)

城市交通拥堵不但会降低城市运行效率,也会导致住房、环境、公共卫生等方面的矛盾。例如低效的疏解导致房地产子市场之间缺乏替代性,使得优势地段的住房租售价不断上涨,其后果是家庭可支付住房的选择性减少,或是通勤距离及费用大幅增加(李峰清,赵民,2011)。此外,拥堵带来的空气污染会损害市民的健康,并显著降低城市的宜居性。为了提高城市运行的效率,必须要理解城市空间组织的规律,尤其是要解释现实中“多中心”战略失效的成因,进而寻找有效的规划对策。

事实上,就城市居民日常职住通勤而言,“多中心”城市是否比“单中心”城市具有更高的运行效率,是学界多年争议的话题。诸多经验研究曾断言“多中心”能够促进就业岗位和居住分布的相对均衡,有利于减少通勤和分散路网交通量,从而减少通勤时间与距离(Gordon P,Wong H L,1985;GiulianoG,Small K A,1993;孙斌栋,涂婷,石巍,等,2013);但也有结论相反的研究,如曾有人证明“多中心”城市由于就业分散而造成通勤距离和时间的增加(Naess P, Sandberg S L, 1996;Jun M,HurJ,2001)。对产生上述分歧的一个解释是“单中心”和“多中心”结构绩效对空间尺度具有敏感性(scale sensitive) ,因而对空间结构的绩效比较研究需要基于特定的人口规模和空间尺度。例如,有学者通过经验研究提出,当城市人口达到500—1000万人时,交通拥堵上升、交易成本增加等“城市病”现象将变得突出,这时“多中心”才有显著意义(Cervero R,Sullivan C,2011);超过500万人的城市则更适宜采用“多中心”布局来兼顾聚集经济与通勤成本(Bertaud A,LefèvreB,Yuen B,2013)。

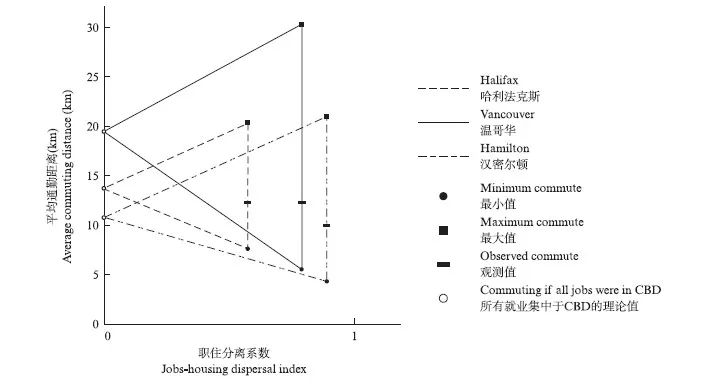

除了人口规模与城市布局关系的辨析外,还有学者提出,在同等条件下,决定一个大城市“单中心”和“多中心”空间组织绩效差异的决定要素并不是城市规模,而在于城市居住——就业组织的有序程度,并据此引入了“通勤熵”(commute entropy) 概念来进行测度。在“单中心”城市的就业全部集中在城市中心区的简化条件下,如果“多中心”城市存在大量紊乱的交叉通勤,那么熵值就会很高,此时“多中心”布局的通勤距离会明显高于“单中心”;而较低的“通勤熵”则说明就业人口大都来自附近的居住地,此时“多中心”的平均通勤距离将明显低于“单中心”(Niedzielski M.A,Boschmann E,2012)。一些学者基于这一思路,通过对加拿大的温哥华、哈利法克斯、汉密尔顿等大、中、小3个不同规模的城市居民的通勤距离与该城市“单中心”假设下通勤距离的对比研究,说明无论在何种规模的同一个城市范围内,就业尽可能围绕就近中心布局的有序空间组织,可以使“多中心”城市比“单中心”城市更有优势。反之,组织紊乱、长距离交叉通勤的多中心布局会大幅提升通勤熵,即会造成比“单中心”更严重的拥堵问题(Chowdhury T A,Scott D M,Kanaroglou P S,2013)(图2)。

图2 加拿大温哥华、哈利法克斯、汉密尔顿通勤距离解析

国内外不同视角的研究对我们认识城市“多中心”空间战略具有启示意义,但若要真正澄清经验研究中的争议问题,进而对大城市的空间发展提供有价值的指引,就必须科学解释大城市空间组织的逻辑和空间绩效差异的成因。

鉴于城市功能的多样性和空间组织的复杂性,城市空间绩效涉及的内涵极其丰富,本文主要以大城市的“ 居住——就业——通勤”空间组织问题为视角,运用经典理论和大数据及计量模拟等研究手段,首先阐释城市空间绩效和空间结构的概念及相互关系,然后解释城市空间绩效差异的机理,并结合分析大城市发展的典型模式;最后探讨大城市空间组织的准则和模式选择思路。

2 城市空间绩效与空间结构的关系阐释

2.1 城市空间绩效

“绩效”(performance) 来自经济学术语,制度经济学的代表人诺斯(Douglass C. North) 将“绩效”与“结构”的关系定义为:绩效代表一定经济活动的投入产出比和生产的稳定性,结构则是决定生产绩效的所有社会经济要素(如政治经济制度、技术水平、意识形态等);由此可见,经济结构决定了经济绩效。宽泛而言,绩效不仅包括收益,还包括成本和系统运行的稳定性(张婷麟,2019)。

关于城市空间绩效则可以追溯到法兰克福学派社会学家对城市空间商品属性的理解:工业革命后,城市空间不仅仅作为生产生活的“容器(场所)”,更直接作为一种重要商品参与市场交易、资本循环和全球化(Lefebvre H,等,1991;Harvey D,1970)。空间的生产和资本循环会产生绩效的差异,所谓“空间绩效”在微观层面可以体现为具体经济活动的空间区位偏好及投入-产出状况;而在中宏观层面应当视为一种结构绩效,代表了在一定的人口和空间规模下,市场选择和个体行为交互作用过程中的匹配程度——体现为城市空间系统运行效率及稳定状况。在此过程中,为克服市场及个体分散决策的低效和减少空间组织中的“合成谬误”,城市规划干预机制应运而生;无论是空间结构层面的布局,还是微观层面施行开发控制,本质上都是为了谋求更高的城市空间绩效。

在城市规划领域,关于“空间绩效”的文献最初来自于西方学者对城市形态与土地利用布局关系的讨论。如林奇(Lynch K,1984) 在其经典著作《城市形态》(Good City Form) 中曾提出“城市绩效(city performance) ”概念,并阐述了一系列空间形态的“绩效指标”(performance dimension)。这些概念对后来的“新城市主义”及TOD模式等有着重要影响。

我国的空间绩效研究兴起于21 世纪初。在2000年以后的快速城镇化进程中,对城市空间结构和土地经济绩效曾有过较为集中的研究,诸如区位红利(赵燕菁,2000)、都市区高效空间结构理想形态(韦亚平,赵民,2006)、大都市区空间结构组织的经济绩效(陈睿,吕斌,2007)、城市空间结构的经济绩效属性和城市规划的作为(彭坤焘,赵民,2010) 等研究。鉴于我国大城市聚集发展的负效应日益凸显,为应对各类“大城市病”,对空间绩效的研究逐渐聚焦于对大城市空间结构及交通绩效(孙斌栋,潘鑫,2008;韦亚平,2010;宋博,赵民,2011;李峰清,赵民,等,2017;黄建中,胡刚钰,等,2017)、住房发展和空间绩效(彭敏学,赵民,2009;李峰清,赵民,2011)、环境绩效和社会公平(吕斌,等,2011;唐子来,江可馨,2016) 等问题的研究探讨。

总体而言,城市空间资源主要是在企业与居民之间分配,当前我国大城市空间组织最为突出的现实问题是居民的职住空间组织及与其相关的日常通勤问题,即“职——住——流”矛盾,其背后则是城市空间组织的结构性矛盾。城市居民出行调查可证明这一判断,例如,即便是有着大量常态化旅游人口的杭州、厦门等城市,也仍然具有与一般大城市相似的拥堵特征,即在城市客运交通出行总量中,本地居民日常上下班通勤的占比远高于其他目的出行,且通勤出行集中在早晚高峰小时。高峰小时的拥堵表征了市民日常活动与城市空间组织的主要矛盾(图3)。

图3 厦门(左)、杭州(右) 居民出行调查(分目的出行时间分布)

以城市空间结构为视角,良好的空间结构绩效是指在特定的空间资源约束下,基于合理的“职——住——流”静态空间布局和动态运行组织,城市实现高效运行。具体包括:职住空间失配度相对较低,市民平均通勤时间合理,日常通勤圈内住房的子市场替代性较好,空间资源配置效率和社会公平得到兼顾等。

2.2 城市空间结构的再辨析

“空间结构”可谓是城市规划长期关注的核心问题。但正如诺斯(North)所言,绩效与结构密不可分,因此对城市空间结构本质的再辨析有助于进一步理解空间的绩效和澄清对城市“多中心”空间战略的争议。空间结构是一个多学科的概念,牛津词典中的表述为“一个物质实体或抽象系统内在组成成分的排列和组织方式”(Press O U,2006),典型的结构包括等级结构(hierarchy)、网络结构(network) 和格状结构(lattice) 等。就相关的理论概念而言,首先要区别“形态”与“结构”。形态是指事物存在的样貌或表现形式;结构则是指构成整体的各部分的搭配和安排。若将其引申到城市空间,形态是可直接感知的用地布局形式,结构则是对应于某种空间组织的逻辑关系,具有抽象性。在相关的中文文献中,形态的英文注释常用morphology。这个词来源于希腊语morphe(形) 和loqos(逻辑),意指形式的构成逻辑(山田常雄,等,1997;张蕾,2010)。由此可见,将morphology 等同于form 而译为形态并不达意;而“形态学”研究也绝不是“就形态论形态”,而是要研究空间形态背后的逻辑或机理——即空间结构关系(李峰清,赵民,等,2017)。

在1960年代以后的西方大城市快速发展时期,诸多学者(Harvey D,1970;Jacob,2011;WebberM M,1966) 从不同视角对城市空间结构的本源概念作了深入探讨。其中波尼(Bourne) 将城市空间描述为3个层面的系统:①城市形态(urban form),即物质空间要素的分布形式;②城市要素关联(urban interaction),指要素之间的相互作用关系;③城市空间结构(urban spatial structure) 则是形态和关联关系背后的要素作用机制。哈维(Harvey) 更是把城市空间看作一个物质空间形态和社会关系交互的过程(social-spatial structural process),认为两者之间的交互界面在城市研究中最具价值(唐子来,1997)。亚历山大(Alexander) 则认为城市空间结构是由要素的集合形成的多个子系统构成的秩序网络,子系统并不是简单的等级——网络树形组合,而是更为复杂、彼此关联的半格状(semi lattice) 组合,他认为历史上那些自然生长的城市都是半格状结构,城市功能在空间上相互关联与叠合,形成了多元与活力。按照他对城市空间结构的理解,基于“中心地理论”的树形等级结构思维所规划的城市子系统会彼此脱节,因而这是当代城市空间规划的一个重大误区;真正有意义的工作是鼓励各空间层级的功能交叉与土地混合利用,以实现城市生活的多样性。

在20世纪后期的经济全球化不断深化背景下,以卡斯特尔(Castel M,1989)提出“流动空间”(space of flow) 理论为标志,要素流动和状况成为了空间结构研究的重要对象。基于卡斯特尔的思路,泰勒(Taylor) 等提出了空间结构的“中心流理论”(central flow theory),并将传统的静态、等级化的中心地理论(central place theory) 和核心——边缘等新经济地理模型延伸到动态及功能关联的城市网络结构之中(Taylor P,Hoyler M,VerbruggenR,2010;Taylor P,DerudderB,2015)。2010年以来,在互联网、大数据等新技术支持下,“场所——流动”空间领域的应用研究取得了很大进展,学界对全球和区域城市体系结构,以及对城市内部空间的静态和动态结构等,均有了新的认知。

2.3 城市空间绩效与空间结构的关系:“静态——动态” 空间耦合的视角

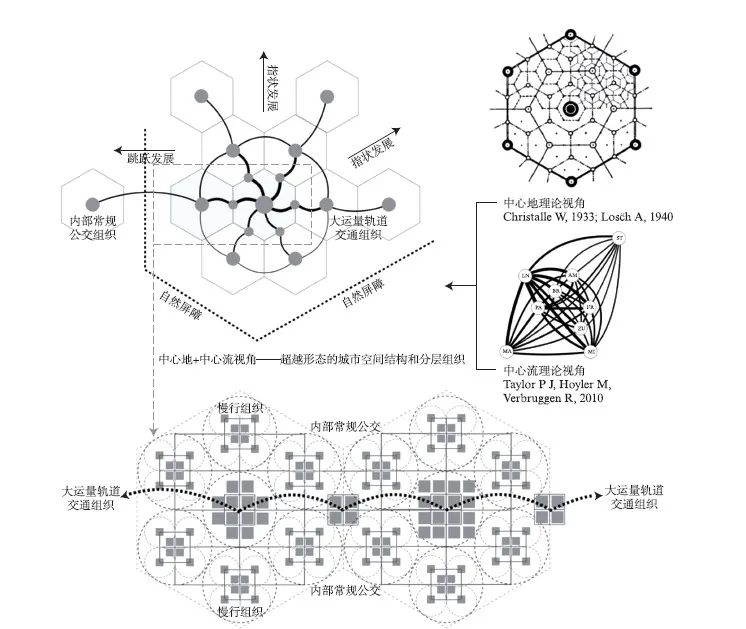

有了对空间结构的本质内涵理解后,就不应再将布局形态(外在的空间静态表征)和结构(内在的空间组织逻辑) 混为一谈。从“场所——流动”和“静态——动态”的视角,可以解释为什么那些看上去似大饼一块、用地没有自然分隔的平原大城市,既可以是高度向心的单中心结构,也可能通过有序的内部组织而形成“多中心”的内在运行逻辑(图4),从而获取理想的空间绩效;同理,即便是被山河海湾等自然分隔而呈现出“多中心、组团式” 布局形态的城市,也可能因为高度的向心流而蜕变为实质上的“单中心”组织结构,并因此而导致空间绩效低下。

图4 平原大城市“有序多中心”空间组织模式示意

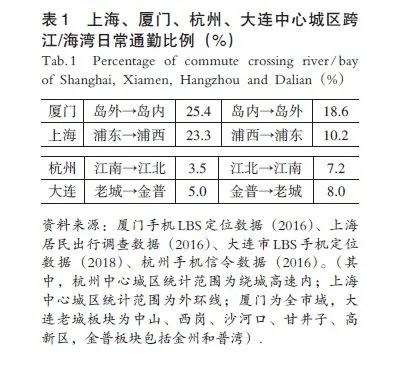

对上海、杭州、厦门和大连4个特大城市的比较,可以清晰认知静态的“形态”空间与动态的“流动”空间在结构意义上的区别。在形态上,上海和杭州较为类似,呈现江河分割的“双城”格局;而厦门和大连则都为海湾或自然地势所分隔,城市组团形态较前者更为明晰,更趋向于理想的“多中心、组团式”布局。但若超越静态层面作审视,具有类似形态的上海与杭州、厦门与大连,其“场所——流动”空间的结构关系差异显著。若以两个地区间日常通勤联系度大于15%来判别两地间是否实现了一体化空间组织(Cervero R,2001),据有关的大数据研究,建设用地被海湾分隔、组团形态清晰的厦门岛内——岛外两大板块之间的日常通勤联系已经较为紧密,且岛外就业高度依赖于岛内强中心,因而厦门在内在空间组织逻辑上已经初步形成了“岛内强中心”引领下的跨海湾摊大饼态势。由此可以推测,如果厦门本岛与岛外的通勤联系持续增加,且主要依赖个人机动交通方式,那么厦门天然“多中心“的布局优势和空间结构绩效的潜能将会被进一步瓦解。厦门的城市总体规划则是要尽力避免这一不利情景。

至于上海,其浦东——浦西板块通勤联系的紧密程度与厦门岛内——岛外关系类似,中心城内在空间结构呈现为浦西地区跨越黄浦江的强大中心引领格局,表明江海自然分隔的屏障已被有效“克服“;在规划谋求的分区组团结构的绩效式微的同时,强大财力支撑下的诸多越江通道和高密度地铁网建设保障了城市目前的正常运行(图5)。

图5 上海市高峰小时OD 分布(左) 及轨道交通线路流量分布(右)

与上海、厦门的“跨江、跨海湾摊大饼”的结构尚不同,被钱塘江分隔的杭州江南、江北两大板块之间的日常跨江通勤目前仍较少,杭州市中心——外围各个组团也呈现出较高的职住平衡度,就大格局而言“形态多中心与结构多中心”基本匹配;大连传统老城和金州——普湾两大板块也具有明显的相对独立性,因而无论在静态形态还是动态组织上都可以视为“多中心”的结构逻辑(表1)。从现实看,杭州和大连中心城区的交通也已经极为拥堵,但若是既有的静态——动态空间结构不能有效维系,则无论是杭州还是大连中心城区的交通将更不堪重负。

3 城市空间绩效差异的机理及大城市发展模式比较

3.1 城市空间绩效差异机理解释和应用

相关研究研究已经表明,在边界条件相同的情形下,城市规模增长会带来道路网平均饱和度的总体上升,进而导致个体平均交通耗费的大幅增加(宋博,赵民,2010)。基于引力模型的交通流量分配也表明,即使城市开发密度相同、交通发生量均衡,但随着城市规模增大,交通吸引量分配将呈现明显的向心非均衡分布,即:越靠近中心地区的城市道路上承载的交通量越大,这样的交通分配与国内外各大城市的向心拥堵情景能够较完美契合(图6)。

图6 基于引力模型的均衡路网交通流量分配

在现实中,城市土地开发显然并不是均质的,城市中心地区高密度开发将进一步徒增中心地段的交通量,使得中心外地区需要进入中心地区的通勤者要承受更大的交通时间和经济成本。在给定的土地利用方式和交通模式下,高度聚集的“单中心”格局尽管理论上有利于企业和个体享受聚集的红利,但也会因日益增长的巨大向心拥堵而导致聚集成本高企,从而逐渐陷入结构性低效;亦即,随着城市人口和空间规模的不断增长,摊大饼的空间组织方式、尤其是“场所——流动”空间的“单中心”结构的绩效会不断趋低,因而这样的发展是不可持续的。当然,这种“不可持续”需要在一定规模阈值下才会显现,因此规模较小的城市不需要刻意引入“多中心”结构。

相对于“单中心”布局下相对明确的向心通勤发展情景,“多中心”结构的绩效特征则可能会呈现出很不同的特征。采用相同的引力模型分析可以发现,在同样的人口和用地规模、空间布局、土地性质和开发密度下,城市道路网的流量和饱和度会因组团职住平衡度和小汽车出行比例差别而表现出显著差异性(黄建中,等,2017)。

上述分析表明,在若干不利情形下,“多中心”城市的交通绩效低于相似规模的“单中心”城市的情形是有可能出现的。理论而言,如果仅是将“多中心”理解为静态的组团形态和中心等级体系,而没有形成分区的城市经济和社会活动组织模式,或是没有相应的交通模式支持,则即便是有了静态空间的“多中心”形态,大城市的空间特征也仍然不会发生本质变化(宋博,赵民,2010);在“场所——流动”空间意义上,则即便是跨江河、跨海湾的天然组团城市,也仍可能会被“缝合”成为一个“摊大饼”结构。

笔者的研究还表明,内在组织有序的“多中心”体系可以有效降低“通勤熵”,使城市空间结构的绩效相对“单中心”为高。在应用意义上,尽管理论上尚难以确定“临界规模”,但随着城市规模的扩大,寻求从“单中心”向真正有序“多中心”结构的转变,必须以真实的高职住平衡度,或是合理的交通模式为前提条件,从而带来通勤成本和拥堵成本降低——实现更高的空间绩效(图7)。可见,若希冀“多中心”战略取得成功,就必须真正理解形态与结构的区别,并以“场所——流动”空间的“静态——动态”组织逻辑来指导城市空间规划的编制和实施。

图7 不同职住平衡度及交通出行模式下厦门规划道路网流量模拟

3.2 大城市空间发展的组织模式比较

就规划理念层面而言,诸多大城市以“多中心”空间结构为规划目标;若以“场所——流动”空间和“静态——动态”组织逻辑来评判,有的仅是实现了“多中心”布局形态,有的甚至没有清晰的空间组团形态(尤其是在中心城区),但相关城市的运行状况差异性极大。要解释此现象,就需要解析这些城市空间发展的组织模式,并辨析其特定的外部条件和运作逻辑。

(1) 均衡组织模式

大城市均衡组织模式可以理解为一种“结构无意识”,宏观上基本为“单中心”状态(次级中心不够发育、功能上具独立性),但在某种程度上也是“有效”的空间组织模式。其做法就是不断加密地铁网络,以地下空间的充分开发来增加城市客运交通的供给,从而化解地面交通难以支撑中心城区“摊大饼”式拓展的矛盾,使得中心城区“职——住——流”空间组织获得较高绩效。

现实中,无论城市规划总图上是否描绘了“多中心”远景,地方政府和规划机构往往倾向于以大规模高密度的轨道交通网规划建设来解决大城市的道路交通拥堵矛盾。北京、上海等少数超千万人口的大城市,其客运轨道交通网建设确实取得了很大成效,不但是分流了地面交通,维系了城市的有效运转,并通过不断加密和延伸的轨道网络把更大范围的建设用地纳入了通勤圈。国际上,诸如纽约、巴黎、伦敦、东京等顶级全球城市也都是以这一方式来保障中心城区的运行效率。

大城市这种均衡组织模式下的强大轨道网络除了可以显著减轻地面交通压力外,也在一定程度上顺应了市场主体分散决策下的大城市蔓延增长需求。理论上,均衡的轨道交通网络可以改变优势区位土地的垄断程度,扩大居民的住房选择区位,从而也维持乃至扩大了高能级的巨大“单中心”结构下的空间规模经济和聚集红利。

然而,尽管该模式可以获得显著成效,对其局限性及缺陷也绝不能小觑。首先,空间组织的绩效评价也应纳入对其成本的考量;该模式采用不断加密的轨道线网和接近于常规公交的站点密度来建设本应作为公交系统干线的地铁系统,但多数大城市不具备北京、上海那样的财力,建成运营里程达到数百公里甚至上千公里的城轨网络只能是一种奢望。其次,高密度的轨道网络一方面会加大传统中心区的就业吸引力,使得原本就已经十分强大的中心城区变得更为强大;另一方面又因较容易突破江河、海湾及山地屏障而把天然的多个组团缝合为一个结构,并在客观上鼓励长距离日常通勤,从而会加剧城市整体的职住分离程度;同时亦不利于外围地区形成具备“反磁力”的次级结构。外围地区次结构的难以形成或瓦解,将进一步衍生城市的蔓延发展,同时也会带来中心城区的进一步拥堵和空间组织矛盾的加深。此外,随着城市外拓规模的增加,城市地铁将因为距离过长、换乘过多以及时间成本等而逐渐失去优势;在这种情形下,轨道交通将会难以对小汽车出行形成充分替代。

(2) 分层组织模式

不同于高密度轨道大网支撑大城市“摊大饼”空间发展模式,在分层组织模式下则是通过立足于对静态和动态空间的规划引导,有效分流城市组团单元的内、外部通勤流。其基本策略就是将现状“大饼一块”的中心城区在“流动空间”意义上做拆分,构建起层级分明的空间体系;一定程度上,可将其理解为将一个大城市拆解为既有机联系、又相对独立的若干个中小城市。

按照经典的“中心地”等级体系,大城市可由多个功能复合的大组团单元所组成,各单元的下一级则是由慢行交通尺度来定义的多个“日常功能圈”单元(如“15分钟生活圈”)。理想的方式是,通过新区建设或城市更新,规划可以在适宜的区位植入或完善各类功能单元,并通过土地混合利用等方式力求实现“产城融合”及职住空间平衡。但在市场经济下,市场主体的自主选择权日益扩大;反映在对空间规划的影响上,静态的职住平衡的背后可能是动态的职住分离。这时候,动态空间组织的高效便具有决定意义。

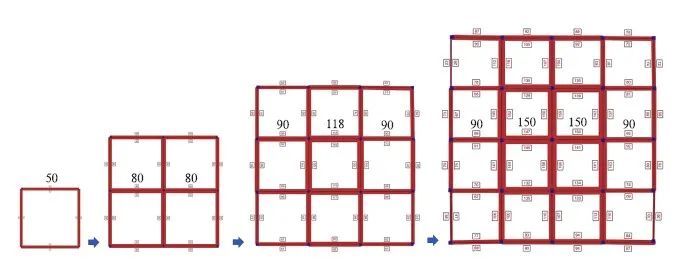

因而,大城市“分层组织模式”的关键在于构建与静态的职住空间等级分布和动态通勤体系相互支撑的组织模式,包括:①将跨大组团单元的中长距离出行尽量纳入轨道等大运量快速公交网络;②在大组团单元内部则主要依赖中运量中速公交;③在小尺度的“日常功能圈”内部提供常规公交和鼓励慢行交通;④对于规模巨大的中心城市,则是要建立起大站距的轨道干线来承接城市大结构层面的长距离跨区及大组团通勤。通过这样的空间分层组织,可实现快中慢、长中短通勤流的有序转换,地面交通和轨道交通合理衔接,最终建构起由“场所——流动”空间定义的分层土地利用——交通组织体系。在结合具体城市的经验研究中,可以把“分层模式”理解为静态“中心地”+动态“中心流”相匹配的空间组织方式,传统的“中心地”树形等级结构则可被视为演化成了分层交互、便捷转换与关联的“半网格”结构(图8)。

图8 静态“中心地”等级布局和动态“中心流”通勤体系相互支撑的“分层组织模式”示意

现实中确实存在具有“分层模式”特征的大城市。例如,新加坡在规划导向上力图将其646km²的城市——国家(city-state)“拆分”为若干个人口在100万左右的单元,每个单元都规划形成类似具有相对完整的商业和公共服务设施的中小型城市, 并以5 条地铁(mass rapid transit) 干线为骨架来支撑整个城市的空间结构。在轨道交通体系的下一个层级,则是由常规或快速公交来组织单元内部的交通。未来即使新加坡达到千万人口级别,也仍将延续使用这种分层组织模式(刘太格,2017)(图9)。

图9 新加坡的轨道网络

再如,德国最大的城市柏林有着市级快线(S-bahn) 和普通地铁(U-bahn)两套分层轨道系统,市级快线采用“大站距快车”模式,包括以环形快线来实现中心城边缘各个单元之间的快速转换,以十字形快线链接市中心一系列重要中心节点,并通达外围的波茨坦、斯潘道、肖恩菲尔德机场等重要地区。市级快线之下是中心城区高密度的城市普通地铁网络,再下一个层级则是地面快速巴士和常规公交系统,由此而实现了不同距离通勤交通的分层和高效转换(图10)。柏林这种“大站快车”与常规轨道相分离的分层系统在日本东京等大都市地区也有充分体现。

图10 德国柏林的分层轨道网络(市级快速环线)

4 大城市空间组织的准则及发展模式选择

4.1 提升大城市空间组织绩效的常用策略及悖论

现实中的大城市空间规划编制多趋于采用“多中心”结构。为了取得理想的空间绩效通常会采用两大策略:一是尽可能提升城市各组团的职住平衡度,从而减少城市通勤交通总量;二是优化城市交通出行模式,尤其是以大容量公共交通为主导,从而消除或降低城市道路拥堵。要达成上述策略的目标,规划师和交通工程师提出过“土地混合利用以实现职住平衡”“发展公共交通并限制小汽车”等具体策略。这些常用策略与“多中心”战略一样看似经典、且理所当然;但具体城市的日常人群聚集和流动特征往往与规划所设定的情景存在“偏离”,这便会造成规划策略合理与规划效果不佳的现实悖论。

例如,加大公共交通(尤其是轨道交通)建设力度是我国诸多大城市“治堵”工程的核心举措。如果轨道交通能对多数小汽车出行形成良好替代,那么地铁网络的建设将从根本上解决城市交通拥堵问题。但国内外大城市的经验研究均表明,改变整体交通出行模式的难度极大。国内除了北京、上海等拥有强大财力的世界级城市外,多数大城市的轨道交通建设对整体出行模式的改变作用尚很有限,尤其是难以替代存量小汽车出行。一些研究甚至发现轨道站点附近居民采用小汽车出行的比例较其他地段要高。例如杭州居民交通出行调查显示,具有地铁网络支撑的滨江、临平新城、下沙3个组团,前两者由于中高收入人群比例较高,2015年末小汽车出行比例分别达到45%、40%,而地铁出量都仅为3%;反观下沙地区,由于中低收入居民比例较高,地铁出行分担率达到24%,小汽车出行仅为9%。可见公共交通的供给与需求的平衡受多种因素影响,并非轻而易举。

再如,即使通过土地复合利用实现了就业岗位与居住单元等的数量匹配,但可能并非真实的职住在地平衡。市场经济下,通常越是发达的大城市越难以维持一定空间范围内的高职住平衡度。尤其是大量双职工家庭至多只能靠近一方的就业地择居,因此即便大城市规划建设了功能合理和等级分明的“多中心”体系,相当部分居民的职住分离和长距离通勤仍难以避免。

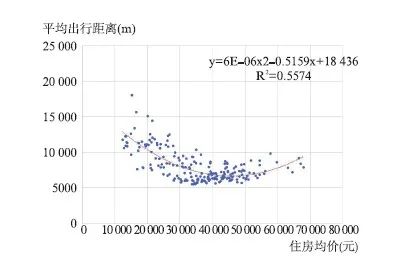

根据经典的住房——交通互换模型(Allson W,1964),经济越发达的大城市,住房花费往往越高,居民择居行为便成为了影响通勤距离的首要因素。据笔者对厦门市居委会单元的平均房价和该居委会居民平均通勤距离的统计分析,居住在低房价和高房价地段的居民,其出行距离往往相对更长;而居住在中等房价地段的居民,其就业通勤距离则较短(图11)。这种收入结构上“首末两端”人群长距离通勤的职住分离出行特征是市场机制决定的,即“时空距离”与“经济成本”的权衡和互换。因此,特大城市相当比例人群长距离的“日常通勤圈”并非可以通过“土地混合利用”“功能植入”“就业岗位与居住平衡”等静态视角的规划策略就可以根本改变。换言之,即使实现了高度的土地混合利用与合理范围的静态职住平衡,由于“首末两端”人群的存在,大城市中观层面的高度“职住平衡”境界仍会难以普遍企及。

图11 厦门市房价与居民通勤距离回归分析(居委会单元)

4.2 大城市空间组织的准则与发展模式选择

指出大城市空间组织中常用策略的悖论,并非是要抛弃这些策略,而是旨在提示规划师和决策者不仅要重视形态层面的“多中心”或组团式发展,以及关注土地复合利用和职住数量平衡,还要考虑其他方面的因素,诸如中低收入等特定人群的空间需求等。鉴于规划设定与现实情形往往会存在偏离,为此必须要做综合权衡,可分为大城市空间组织的准则与模式权衡和选择两个方面来阐述。

(1) 大城市空间组织的准则

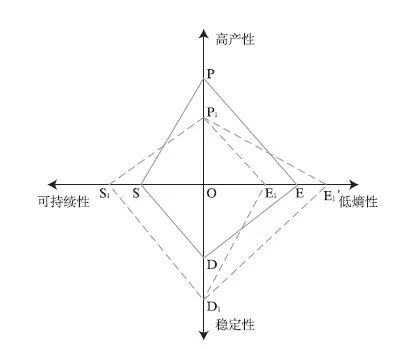

基于理论和经验研究,本文提出高产、低熵、稳定和可持续性4项准则。分述如下。

高产:高产性是土地经济产出的重要体现,其额外收益来自经济活动聚集形成的空间正外部性和报酬递增。据新经济地理学的空间自组织模型,在不考虑运输成本的条件下,聚集的空间规模越大,土地的经济产出越高。因此,维持高经济产出的一个空间策略就是提升中心城区的规模和聚集强度;在同等规模下,且不考虑交通成本和其他社会成本等条件,单中心城市拥有比多中心城市更高的聚集度。换言之,如果没有交通成本和各类社会成本,城市可采用强“单中心”结构并容忍一定的蔓延发展,以获得最大的聚集收益。这也是分散决策的市场活动导致的大城市外延拓展和微观层面不断自我复制的重要原因。然而,尽管集聚和高产具普适性,但在应用时还必须要权衡边际产出和成本的关系,并考虑对生态环境、公共安全等的影响。

低熵:即衡量空间组织有序性在结构层面的表达,是运输成本和效率的重要体现。熵的概念来自热力学定律,是衡量有序性的计量指针;系统的熵越大,则无序度和冗余度越高。良好的结构应该呈现出低熵和有序。前文已经证明,高熵的“多中心、组团式”空间布局相对于“单中心”空间结构在“职——住——流”空间组织上趋于低效,这也是导致一些大城市的“多中心”战略失效和国内外经验研究争议的根源。同时前文研究也已经表明,有序度高的“多中心”空间结构,如地区内部的实际职-住平衡度高,或是静态——动态空间组织效率高,则可以在低熵性方面形成对“单中心”空间结构的比较优势。

稳定:即空间组织的“规模容错度”在结构层面的表达。稳定性是空间结构对规模增长的抗压能力,这既包括结构应对规模增长的弹性和空间组织的自愈性。例如深圳人口规模远超预期,但特区城市总体规划奠定的空间发展框架富有弹性;可见空间结构的合理性和弹性可以提供较大的规模容错度,可确保城市空间组织的稳定性。同样在规模增长压力下,“单中心”的空间组织会因为迅速增长的向心通勤而逐渐不堪重负,规模增长的聚集效应将会被结构层面的负效应所抵消,并继而产生严重的“大城市病”。因此,对于“单中心”结构,在超过一定规模增长阈值后,就需要采用诸如轨道交通等重大建设才能缓解既有矛盾。

此外,结构的稳定性也来源于交通模式等方面的运作弹性,尤其是使居民在出行方式上具有选择性;例如在地面交通不畅的情形下可以转为地铁出行,而不是陷于“公交低效——采用私人小汽车——公交更趋低效——更多人转向私人小汽车”的恶性循环。

可持续性:空间结构的可持续性可以理解为获得高产出和维持低熵及稳定状态的发展成本,此外也包括规划纠错的干预成本。例如城轨“均衡模式”尽管可以维持大城市单中心组织的高产出和稳定性,但有赖于极大的公共财政投入,并最终仍会因为中心城区的过度扩张及交通拥堵而不得不在更大尺度的区域内谋划功能疏解及建设新城或新区(如北京通州副中心、河北雄安新区等)。当然,可持续性内涵极其丰富,是人居空间学科重点关注的话题,本文仅涉及空间组织模式的绩效和成本问题。

(2) 大城市空间发展的组织模式权衡和选择

在讨论了大城市高绩效空间组织的4个准则后,便可据此分4个维度来权衡和选择大城市空间发展的组织模式(图12)。

图12 大城市“均衡模式”(实线) 与“分层模式”(虚线) 空间绩效的四维度比较

仍以均衡组织模式和分层组织模式这两种发展方式为例来展开讨论。以同等人口、用地规模和业态等为边界条件,可得出如下判断:①“均衡模式”的强大“单中心”组织结构在土地经济产出上具有理论上的相对优势;但多中心组织的“分层模式”同样可以产生聚集效应,并可以形成中心之间的分工体系;②“分层模式”在系统运行的稳定性和可持续性方面具有优势;③关于低熵性,如图15中所示,无序(低职住平衡) 的空间组织关系可能导致“分层模式”(E1) 不如“均衡模式”(E),但也可能通过有序的空间组织(E1’) 获得相对于“单中心”的比较优势,需要由相应的规划机制以及城市更新和精细化治理而得以实现;④关于空间发展的组织模式选择,各大城市应充分考量不同发展模式的适用性和对应条件,尤其是不应盲目复制北京、上海等超大城市所采用的以高密度地铁网络支撑的城市空间发展模式。

5 结论

本文以我国大城市“职——住——流”空间组织问题为研究切入点,认为城市运行的空间绩效是一种结构绩效,亦可理解为空间组织效率。进而论述了城市空间绩效与空间结构的相互关系,指出了不能将布局形态(外在的空间静态表征)和结构(内在的空间组织逻辑) 混为一谈。并以“场所——流动”的“静态——动态”耦合的视角,阐释了为什么那些用地没有自然分隔的平原大城市,既可以是高度向心的“单中心”结构,也可能通过有序的内部组织而形成“多中心”的内在运行逻辑,并获取更高的空间绩效;同时也解释了即便是被山河海湾等自然分隔形成具有“多中心、组团式”形态布局的城市,也可能因为高度的向心交通流而蜕变为实质上的“单中心”组织结构,并因此而导致空间绩效趋低。因而,希冀大城市“多中心”空间发展战略取得成功,首先要真正理解“形态”与“结构”的区别,并以“场所——流动”空间的“静态——动态”组织逻辑来指导城市空间规划的编制和实施。

此外本文还分析了大城市空间组织中的常用策略及悖论。针对规划设定与现实情形存在偏离的可能性,基于理论和经验研究,提出大城市空间组织要基于多维度准则的综合权衡。文中详细阐释了高产、低熵、稳定和可持续性准则,并演绎了权衡和选择大城市发展模式的分析结论。

对参与相关研究工作和规划课题的各位老师、博士生和硕士生致以诚挚谢意!

作者简介

李峰清,上海大学上海美术学院建筑系,副教授

赵民,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,教授,博导,通讯作者

黄建中,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,教授,博导

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

官方网站:http://www.upforum.org

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】李峰清 赵民 黄建中 | 论大城市空间结构的绩效与发展模式选择 | 2021年第1期

规划问道

规划问道