100期经典重温

2021年1月,《城市交通》迎来创刊第100期。本刊根据被引频次、下载量、影响力、研究方向等因素,甄选2003—2016年30篇有代表性的文章,与您重温经典、感悟新知,徜徉在文字中回味那些流金岁月。

杨涛

南京市城市与交通规划设计研究院股份有限公司

董事长 教授级高级工程师

我国城市道路网体系基本问题与若干建议

发表于《城市交通》2004年第3期

由于历史、体制、经济及技术等多方面的原因,我国城市道路网规划建设存在诸多问题,难以适应现代城市交通发展需要,导致道路交通功能紊乱、人车冲突严重、运行效率下降、交通拥堵和事故频发等一系列问题。随着城市化和机动化的快速发展,我国道路交通面临更为严峻的挑战,迫切需要依据科学的发展观和可持续发展的理念,反思城市道路网规划建设存在的问题及其症结,科学地进行城市道路规划建设。

道路网体系基本要求

我国城市道路分为快速路、主干路、次干路、支路四个等级。城市快速路原则上只有100万人口以上的大城市才考虑规划建设,其功能是快速疏解跨区间长距离大运量机动车流,既提高路网的总体容量和快速疏解能力,又减轻主次干路网的交通压力和交通污染的影响面。

快速路应尽量保证其交通流的连续性。主干路的交通功能是主要的,也是承担跨区间长距离或较长距离机动车交通流的输送。快速路和主干路共同构成城市的主骨架和主动脉,也是城市机动车交通的主通道。城市主干路可以是景观性的,但不应当是生活性的,尤其不应当是商业性的。城市次干路的交通功能是为主干路和快速路承担交通分流和集散。因此,次干路兼具交通性和生活性两种主要功能。支路如同人体的毛细血管,主要是为地区或地块的出入交通或通达交通服务。

从道路交通功能正常发挥的要求来讲,道路网络系统必须是一个有机协调的系统。

首先,必须具有合理的等级结构、功能结构和布局结构。合理的城市道路网络应由各类道路各司其责、有机结合,实现道路功能结构与等级结构的协调统一。

其次,每一条城市道路都有多重特定的功能。城市道路规划建设应以实现其合理的交通功能为主要目的,同时兼顾市政管线、绿化、景观、日照、防灾等其他附属功能。城市道路应根据其应负的道路功能来确定合理的道路红线、横断面形式和分配等,决不是越宽越好。

第三,城市道路交叉口是影响甚至决定道路网交通容量的关键。交叉口的通行能力必须与路段的通行能力相匹配,否则,要么会造成路段通行能力的富余和浪费,要么造成交叉口的严重阻塞。

第四,城市道路要慎重处理好与城市空间、土地开发、历史风貌、遗产保护等之间的关系。

我国城市道路网存在的常见病

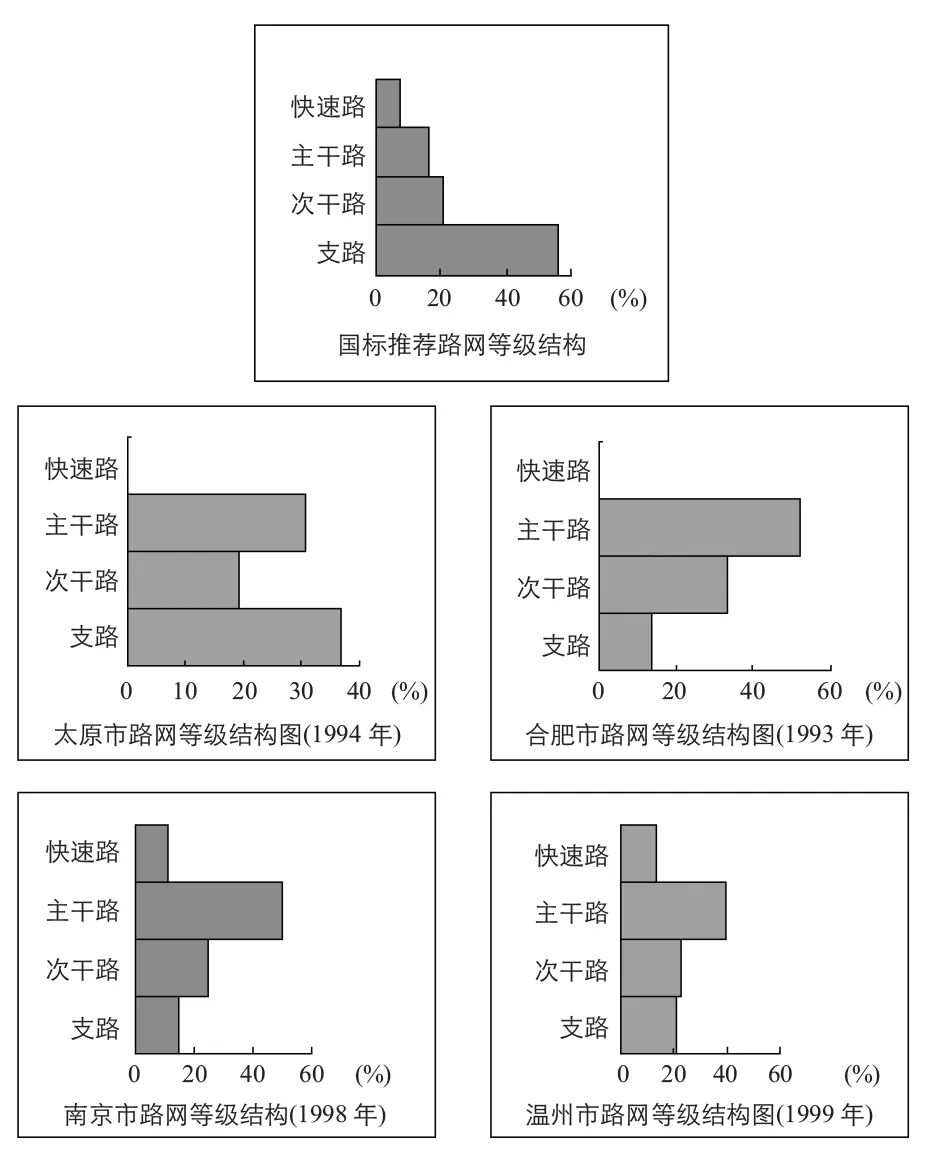

长期以来在道路网规划建设中,各城市往往只重视快速路和主干路网规划建设,忽视城市次干路和支路网的规划建设,导致我国城市道路网等级级配不尽合理。这几乎已经成为我国大城市的通病。国内外正反两方面的经验表明,从快速路至支路,路网合理的级配结构应为“金字塔”形,而我国大中城市路网结构却为“倒三角”、“纺锤”形(参见图1),普遍缺少支路或次干路,其中支路网密度指标同国标差异很大,远小于《城市道路交通规划设计规范》3~4 km/km2的要求。

图1 国内部分城市现状路网等级结构与国际推荐值的比较

路网级配不合理,就会导致城市道路交通功能的紊乱。交通生成点与干路系统缺乏过渡性连接设施,城市交通集中在几条贯通性干路,不仅不利于机非分流系统的形成,也不利于不同出行距离交通的相互分离,更不利于不同类别道路系统交通功能的发挥。普遍表现为城市交通该快不快、该畅不畅、该通不通、该达不达;长距离交通与短距离交通重叠,机动车交通流与非机动车交通流、步行交通流重叠,快速交通流与普通交通流重叠;大量过境交通穿越城市道路,机动车交通穿越市中心区,大片居住区成为公交盲区,商业中心公交、自行车、行人出行没有方便感、安全感等等。

无论是理论分析,还是国际经验证明,要使现代化城市交通控制系统(UTCS)和智能化交通系统(UITS)发挥功效,必须具备足够的路网密度,主次干路的合理间距应不超过400 m。提供足够的路网密度和系统性要比单纯追求干路的车道数、宽度重要得多。而这一点却恰恰是我国城市道路存在的另一通病。国内城市道路网密度与国际先进城市相比差距很大,如表1和表2所示。加上各级路网系统性差,断头路很多,又加上混合交通干扰严重,使现代化的城市交通控制系统和智能交通系统在中国城市交通系统中难以奏效,路网整体性功效也就无法得到有效发挥。

表1 国内部分大中城市现状路网密度

表2 国外部分大城市道路概况

我国传统城市道路设计缺乏交通工程理论的指导,交叉口红线、车道数与路段上完全一样。这样设计的后果是交叉口由于相交道路间的交通流要相互等待或避让而导致通行能力大打折扣。加上交叉口机动车、非机动车和行人相互干扰,交叉口的服务水平严重下降。由于路口节点不畅而导致路网整体运行效率大幅度降低,同时也造成道路网资源的严重浪费。交叉口渠化对路网整体使用效能的改善具有特殊意义和明显效益:理论计算和实际应用均表明,如果对一个城市路网所有干道交叉口都进行渠化,该路网容量指标至少可提高30%以上,甚至可达53.5%~65.5%!可见,交叉口渠化对经济还不十分宽裕、人口密集、土地资源寸土寸金的中国城市而言,其意义非同小可!

我国许多大城市的老城区、中心区,由于受自然、人文、环境、经济等因素制约,进行道路大幅度加密及现状道路全线拓宽已不大现实,所以必须高度重视交叉口渠化改造,通过增加交叉口的车道数来弥补时间资源的损失,从而提高交叉口的通行能力。这样可以最大限度地发挥既有道路设施的潜能。

为充分发挥城市交通的先导及支撑作用,我国各城市竞相将道路建设作为改变城市面貌与改善城市投资环境的突破口。尽管近些年城市道路网络、城市道路总体建设水平取得了长足发展,但我们的人文资源、城市特色正随着道路建设而逐步丧失。

这主要表现在如下三方面:①旧城干路为城市的艺术窗口,道路两侧一般建有大量的优秀建筑,但由于这些道路是全市交通矛盾最复杂的地段,往往成为完善干路网系统的首选项目,所以随着道路的拓宽建设而割断了城市的历史文脉;②旧城三块板主干路绿化配置形式已成为某些城市的特色,绿岛与行道树是城市历史的积淀,但随着这些道路的横断面改造,城市的街道景观正受到极大影响;③江南城市的河道水系不仅具有重要的历史价值,而且起着排水防涝、美化环境的作用,在寸土寸金的旧城区,由于填河修路不存在拆迁,所以因认识与经济原因,一些河道往往成为道路建设的牺牲品。改善城市交通固然是好事,但道路建设的某些工程措施却违背了城市交通可持续发展的平等性、延续性等原则,后人不能享用历史留存的人文资源,只有籍助文献资料才能了解城市历史文化的发展历程。

城市道路规划建设若干建议

道路网究竟能承受多少机动车保有量,这是每个城市的决策者关心的问题。从影响路网容量的因素看,道路基础设施作为机动车交通的载体只是反映了硬件条件。除此之外,路网的承受能力与城市交通宏观政策和管理也具有密切关系,牵涉到对私人机动车的使用和管理政策、对出租车发展的政策和对外来车辆的管理政策等等。其根本反映的是对机动车出行的管理政策,定量反映在机动车高峰小时出行率、外地车辆所占比例、出租车保有量等,其中机动车高峰小时使用情况为主导因素。因此,对一个城市而言,并不是仅靠建马路就能满足不断增长的机动车交通需求的,更不是马路修得越多越好、越宽越好,更重要的是制定合理的交通发展政策来分配和使用道路资源。

城市快速路是城市道路中最高等级的道路,是为了保证城市长距离机动车出行者在相对可接受的时间内完成其出行目的(或过程)而建设的、能相对快速、连续(也可不完全连续)通行的道路系统。城市快速道路的设置适用于快速疏解现代大城市中大型片区间长距离、大流量机动车流或者穿越大中城市的过境车流。所谓长距离,即机动车出行距离至少超过5~7 km,所谓大流量,即在高峰小时同一机动车交通走廊内,超过5~7 km的长距离单向机动车出行交通量至少要大于1000~1500 pcu/h。

一个城市是否需要快速路,要综合考虑这个城市的规模(人口、用地)、形态、布局、机动车发展水平和综合经济实力等因素,必须慎之又慎,切不可好大喜功、盲目决策。如果确实有必要设置快速路,则要解决好以下四个关键技术问题:

快速路的选址和布局

首先要明确快速路的功能是解决片区间长距离机动车交通还是解决城市过境交通或者两者兼而有之;其次在明确功能的前提下,根据快速路所服务车流的流向分布来确定快速路的基本走向;然后再来研究快速路的具体路径。在确定快速路的具体路径时,必须十分慎重。注意到机动车行驶的机动选择性,快速路路径不必完全按照最短流向来选择。要从尊重城市文化、尊重城市文明、尊重城市环境,总之要从以人为本和可持续发展的角度出发,来选择快速路可能的路径,切不可“杀出血路”、勉强硬做。

快速路的系统性和协同性

城市快速道路交通系统是一个流动的、复杂的、高级的系统。如同系统规律的普遍性:越是复杂的、高级的系统,就越体现出其系统性和协同性。离开了系统性和协同性,这种系统就会失效,甚至带来灾难。城市快速道路系统性设计中,最为关键的是立交的系统设计、相关疏解道路的系统设计和平行地面道路的系统设计,这三大系统设计只要有一个不到位,就有可能使快速路系统局部甚至整体失效。

快速路的标准问题

快速路建设一方面其成本远远高于普通城市干路,另一方面它对城市整体路网格局具有重大而深远的影响。因此,其设计年限至少应当按30年考虑,设计规模(车道数)的确定一定要有前瞻性。这样的重大工程,既然要建,就要深谋远虑、高瞻远瞩。日本早期修建的双向四车道快速路均很快不适应需求,后来新修的快速路基本不采用四车道标准。上海、广州的经验同样如此。而且四车道快速路的运行安全性和可靠性比六车道的快速路要差的多。

快速路的几何形式

快速路的几何断面形式可以是多种多样的,如地面的、高架的、地下的、半地下的等等。快速路不等于高架路,高架路也决不是城市交通现代化的标志。日本名古屋为减少快速路的环境影响,已建设了半地下式快速路,并且还规划了地下式快速路。但我国不少城市受上海、广州等特大城市影响,热衷于建高架路,认为高架路就是快速路,这实在是对快速路的无知和误解。

如前所述,城市高架路尽管也是快速路的一种形式,但有很大缺陷,如果其区位选择不当,对城市来说可是贻害无穷。因此,交通专家们的共识是:建设高架路是一些大城市的交通拥挤到了非常严重程度,不得已而为之的一种无奈选择。人类已进入21世纪,可持续发展理念已广泛深入人心。西方有些国家城市已开始拆除城市高架路。当然中国的情况还不一样,我们的大多数大城市还无力大量建设城市轨道交通,在未来的20年内还只有主要依靠有限道路网资源来应对即将到来的机动化高潮。因此,城市修建快速路、高架路的需求和呼声恐怕还会不绝于耳。在此,笔者再次提醒城市决策者千万要慎重决策。

城市道路红线宽度主要取决于城市道路的功能等级。《城市道路交通规划设计规范》按照不同城市规模大小规定了不同等级城市道路的宽度范围。规范规定的限值是根据不同等级道路应当承担的道路交通功能、交通量大小以及国内外城市道路规划设计经验确定的。它既具有科学依据,也具有强制性,因此不能凭长官意志随意而定。道路过宽或过窄都不能保证城市道路功能的正常发挥。而实际建设中比较普遍的问题是干路过宽、支路过窄。干路过宽,再加上横断面分配不合理,很容易造成交叉口通行能力无法匹配,行人过街困难,甚至成为马路杀手。对于一些历史文化名城、历史保护街区,城市道路红线宽度的确定更要慎之又慎!支路过窄,加上机非车辆混合、违章停车、占道经营等,使支路的通达功能完全失效。

城市道路横断面分配是城市道路规划设计中的关键。城市道路横断面要素通常包括:机动车道、非机动车道、人行道、中央分隔带(简称中分带)、机非分隔带(简称侧分带)、路缘带等。这些要素的尺寸分配要根据道路功能,综合考虑道路通行能力、交通安全、交叉口渠化、港湾公交车站设置、地上地下市政管线布设、绿化景观等因素来确定。因此,城市道路横断面设计实际上是交通工程设计、道路工程设计、市政工程设计和景观绿化设计的综合体,而不是简单的道路几何设计。一个好的城市道路设计应当成为功能和艺术完美结合的优秀作品。

我国旧城道路规划建设应当充分考虑人文古迹约束,必须保护旧城街巷格局,保护城市河道体系,禁止填河修路。为保护城市特色,我们可选择一部分景观优美、历史文脉浓厚、具有典型性的干路进行有重点、有选择的保护,突出其文化历史氛围,削弱其交通功能。为解决城市交通问题,我们可选择部分区域为重点保护区,在区域外部布设主次干路,解决该片区居民出行不便问题,但在区域内部应限制机动车通行。

随着时光流逝,即使现在新建的房屋、新栽的树木,也将成为历史的遗存,成为某个时代具有代表性的资源。为避免大拆大迁、砍树填河的建路方式,对目前交通需求不大而远期需按双向6~8条机动车车道控制的干路,可先建部分车道,道路红线一步到位,将机动车道远期拓宽部分作为现状的路侧带或中央分隔带,以控制用地节约道路工程造价。值得注意的是,在将来需改为机动车道的部分,不能栽植高大树木,应以种植灌木、草皮为主。

随着我国城市道路建设发展,旧城区不少干路将完成新一轮改造计划,为实现城市文脉及人文景观的持续利用,除旧城区标准极低从未改造过的干路外,旧城干路红线标准不宜再提高,干路建设不应再采取拓宽拆房砍树的工程措施,而应通过设置公交专用道及启动机非分流系统等措施来解决交通紧张矛盾。

支路是运输城市交通的毛细血管,我国不少城市的旧城既有规划支路网是基于现有街巷的拓宽改造方案。应当指出,这些小街小巷不少是城市历史文脉、建筑风格及文化氛围的载体,走向新世纪的支路建设亦不宜采取大拓大拆的模式,应当通过拆除现有街巷两侧的违章搭建,并在考虑组织单向机动车交通的前提下,来确定道路红线标准。为考虑城市防灾要求,改造后街巷的最小宽度应满足消防车及救护车通行的要求。

古树、古桥、古巷、古井、古河、古宅,反映了城市的发展历史,具有丰富的文化蕴涵。我们应在保护与继承中求发展,不能片面地追求笔直宽阔的大马路,不能把城市的这些宝贵历史文化遗产当成道路建设的拦路虎。我们应充分利用这些资源(如把古树、古井作成交通导向岛),充分挖掘它们的历史蕴涵。此外,我们不能在重点保护街巷的块石路面上加铺沥青混凝土,并且旧城支路可采用块石路面,以此降低车速,使居民追忆历史、回归自然。

封面图片来源:https://stock.tuchong.com

点击“阅读原文”查看

“佰期经典”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2021037期

策划 | 耿雪 王海英

张斯阳

审校 | 张宇

排版 | 王海英

原文始发于微信公众号(城市交通):经典重温 | 杨涛:我国城市道路网体系基本问题与若干建议

规划问道

规划问道