孔令铮

北京市城市规划设计研究院

工程师

研究背景

2017年,《北京城市总体规划(2016年—2035年)》(以下简称《总规》)得到国务院批复,在全国率先提出建立一年一体检、五年一评估的常态化机制,确保城市总体规划确定的各项内容得到落实,对规划实施工作进行反馈和修正。

2019年4月,自然资源部召开国土空间规划实施评估先行先试工作部署会,选取浙江、江西等4个省和北京、上海、青岛等10个城市开展规划实施评估先行先试工作。规划实施评估要改进工作方式方法,切实按照新发展理念做好工作;要全面反映城市发展现状,科学提出解决措施,充分体现规划引领城市发展的重要作用。2019年5月,《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》(以下简称《意见》)印发,标志着全国的空间发展和治理体系进入新时代。国土空间规划体系“五级三类四体系”基本形成。其中规划实施监督体系是四个体系之一。

文献[1-5]从加快总体规划实施、实施评估机制转变、体检评估体系构建方面对北京、广州、上海等多个城市进行了研究。在规划实施机制逐步完善的背景下,交通系统作为城市的骨架,其规划实施评估尤为重要,要用指标创新、技术创新推动体制改革,实现规划编制、规划实施过程的精细化把控。本文从北京城市交通发展基本形势、城市交通体检的挑战与机遇、城市交通体检实践等方面进行分析,对未来城市交通体检工作的开展提出建议。

北京城市交通发展基本形势

结合京津冀一体化、冬奥会、世园会、城市副中心、大兴国际机场等重点任务,全市重大交通基础设施建设稳步推进。大兴国际机场于2019年通航,京张高速铁路、大兴机场高速公路、大兴机场北线高速公路、京礼高速公路等均于2019年底通车。

城市轨道交通里程由2015年631 km增长至2019年940 km,其中包含241 km市郊铁路。轨道交通的服务层级更加丰富,由传统的地铁普线向“区域快线+地铁快线+地铁普线”的模式转变。

2019年,中心城区高峰时段年平均道路交通指数约为5.48,处于轻度拥堵等级,较2015年平均值5.7下降了3.5%(见图1)。拥堵时间从2015年3 h下降至2 h 50 min。

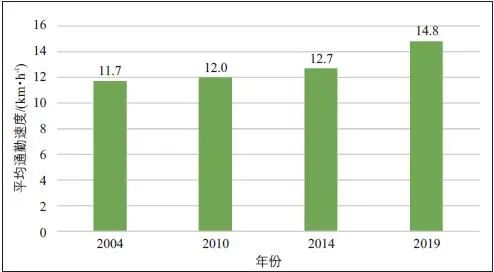

全市绿色出行比例由2015年70.7%提高至2019年74.1%。2019年,全市平均通勤速度为14.8 km·h-1,较2014年提高了2.1 km·h-1(见图2)。出行效率提升加快,交通基础设施建设和管理水平提升显著。

图1 交通指数与绿色出行比例变化

图2 平均通勤速度变化

2015年,中心城区城市道路实施率为62%,每年新建通车和打通微循环道路总里程约为50 km,实施率提高不足1%;中心城区公共汽车场站、公共停车场规划实施率仅为20%和25%。而中心城区建设用地总量为910 km2, 到2020年目标减至860 km2, 到2035年减至818 km2,建筑规模实现动态零增长,现状建设用地和建筑规模总量已超过规划目标。尽管道路网、轨道交通网等骨架系统已成形,但是微循环道路和交通场站设施还远未达到规划目标,交通系统滞后性充分体现。

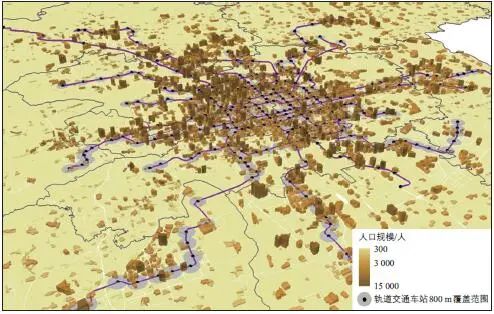

2017年,中心城区轨道交通车站居住人口及就业岗位覆盖率为55%(见图3),距离70%的规划目标还有一定差距。2015—2019年,新投放的居住用地和产业用地中仅34%位于现状及在建轨道交通车站800 m 范围内。而《大伦敦规划2008》(The London Plan)提出公共交通可达性高的区域应聚集50%以上的新增用地开发,并作为城市发展的年度评估指标之一。新增居住和产业用地未与轨道交通车站相耦合,容易诱增小汽车出行需求,加剧城市道路网通行压力。

根据《2020 年度全国主要城市通勤监测报告》(见表1),北京平均通勤距离比上海、深圳、广州长2~3 km;幸福通勤(≤5 km)比例仅38%,远低于深圳市的57%;选择公共交通方式通勤且用时不超过45 min 的人口仅为32%,远低于深圳和广州(均高于50%)。北京的公共交通服务能力与城市职住布局的匹配度有待提升。

图3 现状轨道交通车站周边常住人口分布

表1 超大城市出行特征对比

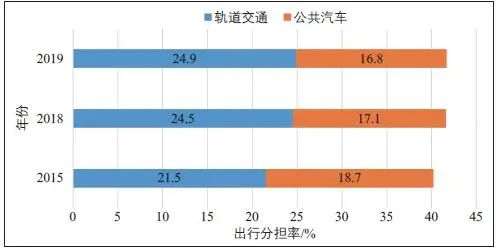

2020 年北京城市体检初步研究成果显示,2019年城市公共交通客运量71.3亿人次,较2018年增长1.3%。其中,轨道交通客运量39.6亿人次,公共汽车客运量31.7亿人次。公共交通在通勤出行中的分担率由2015 年40.2%上升至2019年41.7%(见图4)。但公共汽车出行分担率和客运量逐年下降,其在通勤出行中的分担率由2015年18.7%下降至2019年16.8%。

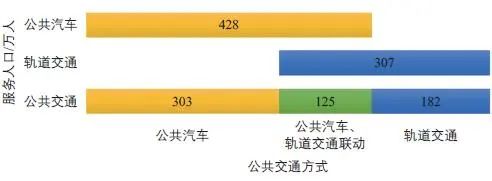

从公共汽车交通服务人口来看,工作日公共交通系统服务人口约610万人,实际乘坐公共汽车出行428万人(其中125万人使用“公共汽车+轨道交通”联动出行),服务人口占70%(见图5)。公共汽车交通服务人口仍占主体。

图4 公共交通出行分担率变化

图5 公共交通服务人口

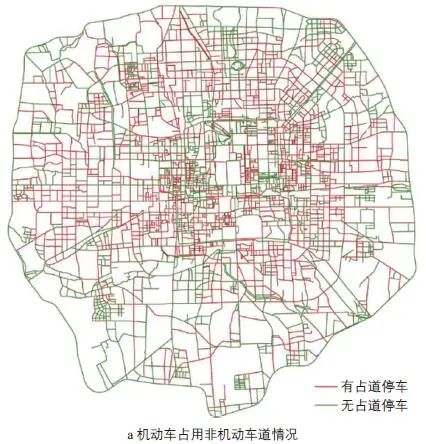

北京市具有总里程全球第一的非机动车道路网,非机动车出行环境却并不理想。根据2015年《北京市步行和自行车系统规划》调查情况,五环内56%的非机动车道被机动车停车占用(1 375 km);75%的非机动车道有效宽度不足2.5 m,有效宽度不足1.5 m的高达50%(见图6)。根据《2020年北京市交通发展年度报告》,2018年非机动车出行比例较2017年下降0.4个百分点,2019年有所回升。

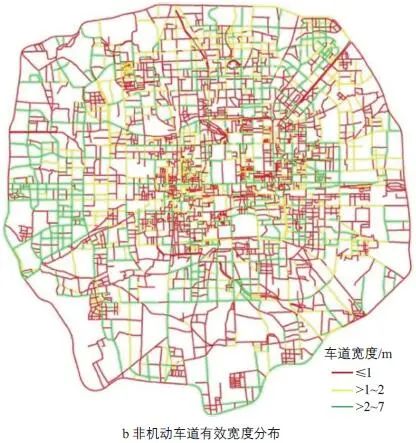

2016年发布的《北京市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出,五环路内要形成3 200 km连续成网的非机动车道系统,促进非机动车交通、步行交通和公共交通无缝衔接, 构建绿色交通体系。2016—2019年,市区两级共完成2 836 km人行道和非机动车道综合治理(见图7)。步行和非机动车交通环境综合治理持续推进,路内停车得到有效规范,但步行和非机动车交通环境改善的任务仍然艰巨。

图6 非机动车道建设和管理现状

图7 步行和非机动车交通系统综合治理长度

新形势下城市交通体检的挑战与机遇

1) 规划范围的转变。

原城乡规划侧重于城镇开发边界内建设用地的规划,对于非建设空间缺乏统筹,而国土空间规划更强调对于全域全要素空间的整体规划。国土空间规划体系统筹了城镇、农业、生态空间,并把生态保护红线、永久基本农田保护红线、城镇开发边界作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化的边线,规划需对开发边界以外的生态、农业空间给予更多的关注,协调生态保护要求与城镇发展需求,注重刚性管控要求的传导。

2) 新的规划体系有利于“多规合一”。

土地利用规划与城乡规划在空间上的内容重叠冲突、审批流程复杂是制约规划实施的重要因素。原有各地各层级的规划在审批中存在数据库标准不统一、数据结构不统一、数据质量参差不齐等问题,导致各类规划在空间上的矛盾与问题不能直观地暴露出来。国土空间规划将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合统一,实现“多规合一”,并通过国土空间基础信息平台的建立,整合各类空间数据,形成了全国的国土空间规划“一张图”。这在空间上保障了规划的一致性,强化了国土空间规划对各专项规划的指导约束作用,解决空间治理和空间发展的问题,实现规划编制更加科学,保证规划实施监管更加科学、有效。

3) 改善规划编制审批,加强规划监督实施。

《意见》中将国土空间规划体系分为4个子体系:规划编制审批体系、规划实施监督体系、法规政策体系、技术标准体系。4个子体系的建立一方面是着力改善规划编制审批的环节,同时有利于加强规划的实施监督、提高规划工作效率。

1) 关注规划实施过程把控。

2010 年和2014 年分别对《北京城市总体规划(2004 年—2020 年)》进行中期和终期实施评估。中期评估报告支撑了北京“十三五”规划的编制[6],终期评估为新版城市总体规划的编制奠定了基础。总体上,之前的总体规划评估更注重规划实施结果的评价,城市体检作为实施评估的新模式,更关注规划实施过程的把控。政府决策能在精细化把控实施过程的基础上开展,动态调整建设计划与目标,确保《总规》的规划目标与各项内容得到落实。

2) 关注全市域的规划实施情况。

国土空间规划最重要的特点之一是规划范围的转变,从城镇开发边界内建设用地的规划转向全域全要素空间的整体规划。城市体检相对应地也需要对非集中建设区的规划实施情况做出评价和判断。不仅关注核心区、中心城区、新城地区的规划实施情况,同时也对乡镇的规划实施情况、村庄的规划编制情况、生态空间的整理情况进行分析和评估,在评估范围上与国土空间规划范围相统一。

3) 关注交通系统全周期的实施情况。

新时代的《总规》扮演着法定蓝图和施政纲领的角色,决定了对其评估必须是全局性的城市体检,而不是规划体检[7]。国土空间规划“五级三类四体系”的建立,也要求对交通系统全周期的情况都有所掌握,需要关注政策、规划、建设、运营、管理等各个环节的成效与问题。

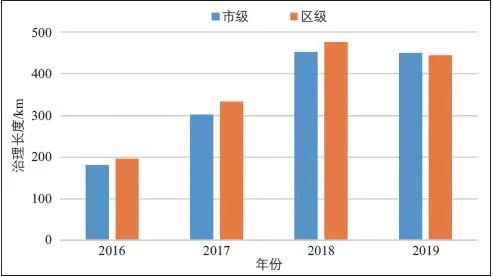

北京城市交通体检实践

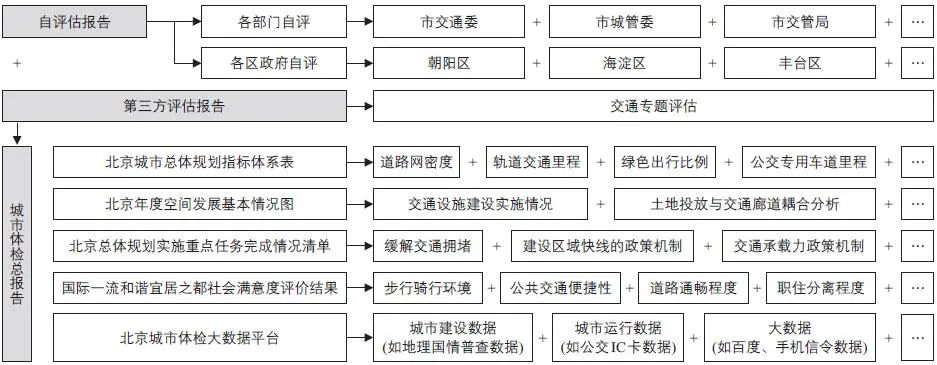

北京城市体检采用自评和第三方评估相结合的模式(见图8),以评估主体的多元化推动评估结果的透明和公正。自评工作由市规划和自然资源委员会、市统计局共同牵头开展,各部门、各区政府按照要求开展自评,城市体检成果也作为各部门、各区政府及领导干部绩效考核的重要依据[7]。第三方评估由有关职能部门牵头,遴选和委托第三方技术团队开展专题评估工作,并强化公众参与的力度,通过全市居民满意度调查和对部分街道、社区的深入调研,点面结合收集公众意见,使体检报告反映各方共识[8]。

2017—2019年,北京城市体检工作在自评与第三方评估相结合的模式上逐步开展和完善。自评的范围和内容根据上一年度体检结果不断调整,第三方评估的团队及专题内容也在不断完善。二者互为补充,推动城市多元共治。

图8 2017 年度北京城市体检工作组织架构

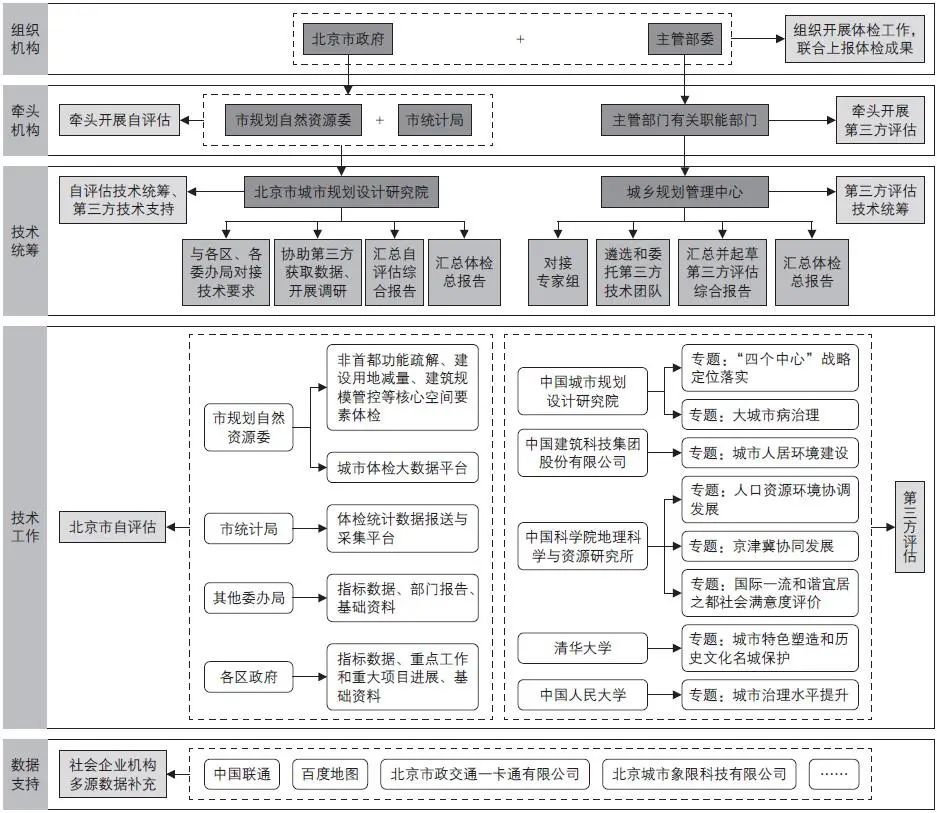

北京城市体检形成了核心内容监测—重点专项体检—年度结论建议的内容框架,确立一张表、一张图、一清单、一调查、一平台的体检核心内容,包括指标体系全面量化观测、各空间圈层发展全面检视、实施任务清单全面梳理、居民满意度全面调查、多源数据全面校核[8]。

城市交通系统的体检每年对总体规划中的核心指标进行持续监测,包括轨道交通里程、公路网总里程、铁路营业里程、交通基础设施用地、道路网密度、道路规划实施率、中心城区公交专用车道里程、小客车出行比例和车均出行强度降幅、绿色出行比例、非机动车出行比例等。在以上交通设施建设的评价指标基础上,从交通系统运营、交通与城市协调的角度增加体检评估的内容,包括轨道交通车站800 m居住人口和就业岗位覆盖率、轨道交通车站周边新建项目比例、公共汽车站500 m覆盖率、公共交通与小汽车运行速度、人行道与非机动车道宽度达标比例、交通拥堵指数、通勤出行距离、45 min内通勤人口比例等指标。通过多个指标的交叉分析,深入分析城市交通系统在缓解交通拥堵、促进交通与城市协调发展、公共交通优先、提升出行品质等方面的变化动态与趋势,总结当年的发展成效与主要问题,提出下一年度的工作重点建议以及实施任务清单。

结合自评与第三方评估的工作,城市交通体检的内容贯穿体现在“五个一”的核心内容之中(见图9),交通系统全周期的情况都有所体现:从交通政策实施角度评价外地车治理、市郊铁路建设等政策实施效果;从交通规划实施角度评价各类交通基础设施建设情况;从交通系统运营角度评价各种交通方式的客运量、出行速度等情况;从交通管理的角度评价非机动交通环境治理、路内停车管理等情况;从多系统协调的角度评价绿色出行比例、土地投放与交通廊道关系、通勤出行特征等。依托体检的大数据平台,通过交通的专题评估,对交通与城市的关系有一个全面、清晰的认识。

图9 北京城市体检中交通体检的主要内容

1) 多源数据持续监控交通系统。

交通系统年度体检的核心指标大多由相关部门及各区填报,如道路实施情况、人行道及非机动车道治理情况、小汽车出行强度、绿色出行比例等。应该利用公交IC卡数据、网络约租车数据、共享单车数据、手机信令数据、导航地图数据、城市建设数据等多源数据进行交叉分析,主观与客观角度的分析相互校核,实现城市交通体检数据的公平公正。同时,要稳定每年多源数据的获取渠道与计算方法,实现数据的连续性、提高结果的可信度。

2) 固定模式与自选模式相结合。

城市交通体检的内容应形成固定模式和自选模式组合的方式。固定模式中的体检内容、数据来源、评价标准应逐步流程化,易于操作,评价内容的路径指向要明确。自选模式是进行指标创新、技术创新的重要途径。通过逐年体检工作的积累以及每年城市建设工作重点的变化,进行交通系统本身以及交通和城市之间特征的深入挖掘,每年有侧重地反映当前的问题。较为成熟的分析内容可逐步纳入固定模式中。

3) 客观评价与主观感知相结合。

交通系统是城市所有参与者都会使用的系统,所以城市体检工作不仅局限于对城市管理者工作的评估,更应该对城市参与者的使用感受进行调查分析。2017年社会满意度的调查就是一个很好的做法。除了从数据中分析交通系统的建设成效和运行效果,更是从参与者本身感知出发,评价交通系统使用的满意度。例如,即便客观数据上交通拥堵情况有所缓解,但是参与者满意度并没有提升,那么交通拥堵治理的工作仍然需加大力度。因此,应该从数据出发的客观评价和从使用者出发的主观感知相结合的角度进行分析,进而提出相应的交通策略。

写在最后

国土空间规划体系的建立对交通规划相关工作提出了很多新要求,也是技术更新、重新审视交通规划体系的一次机遇。积极开展交通规划体检工作,能合理有效地评估现状交通系统建设、运营、管理状况,实现对城市交通长期系统性的监测。通过城市交通体检评估,可以充分认识和理解交通系统现状问题和规划建设实施情况,为政府合理规划、精准施策打下基础,利于城市高质量、可持续发展。

《城市交通》2021年第1期刊载文章

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2021045期

编辑 | 张斯阳 耿雪

审校 | 张宇

排版 | 张斯阳

原文始发于微信公众号(城市交通):国土空间规划背景下的北京城市交通体检评估

规划问道

规划问道