本文经授权转载自“建筑师”(微信公众号)。原文题为《穆特修斯“客观性”中的风土线索及现代意义》,刊登于《建筑师》杂志2021年2月刊,总第209期P90-97。微信版略去文中所有注释、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。

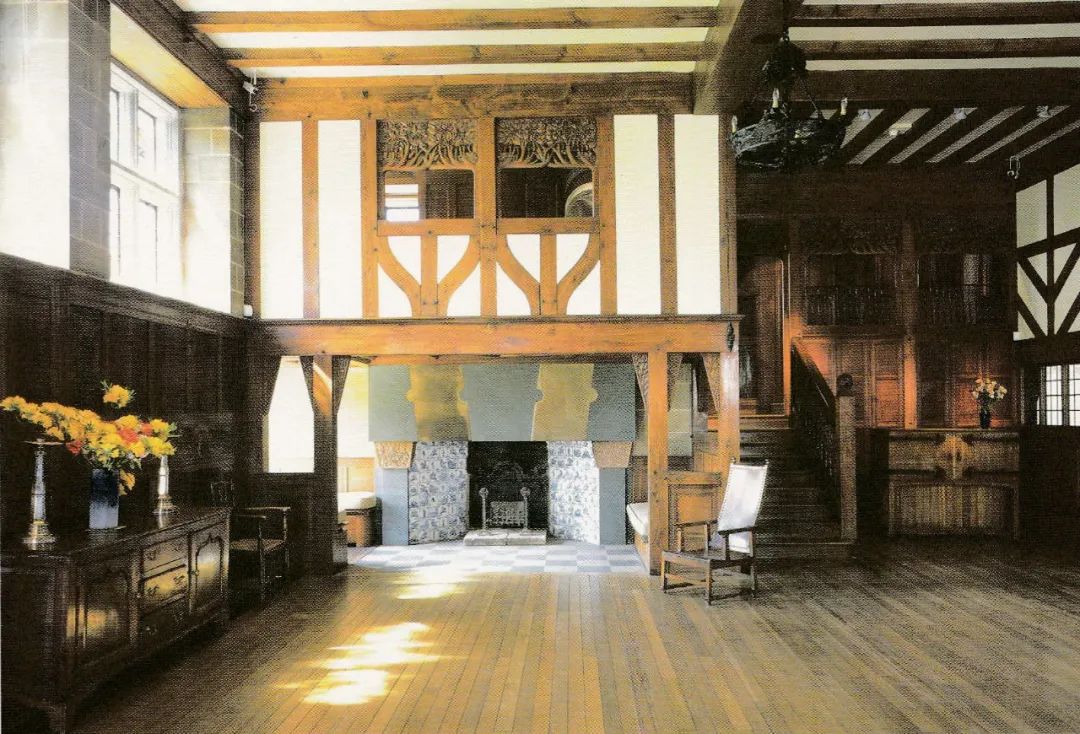

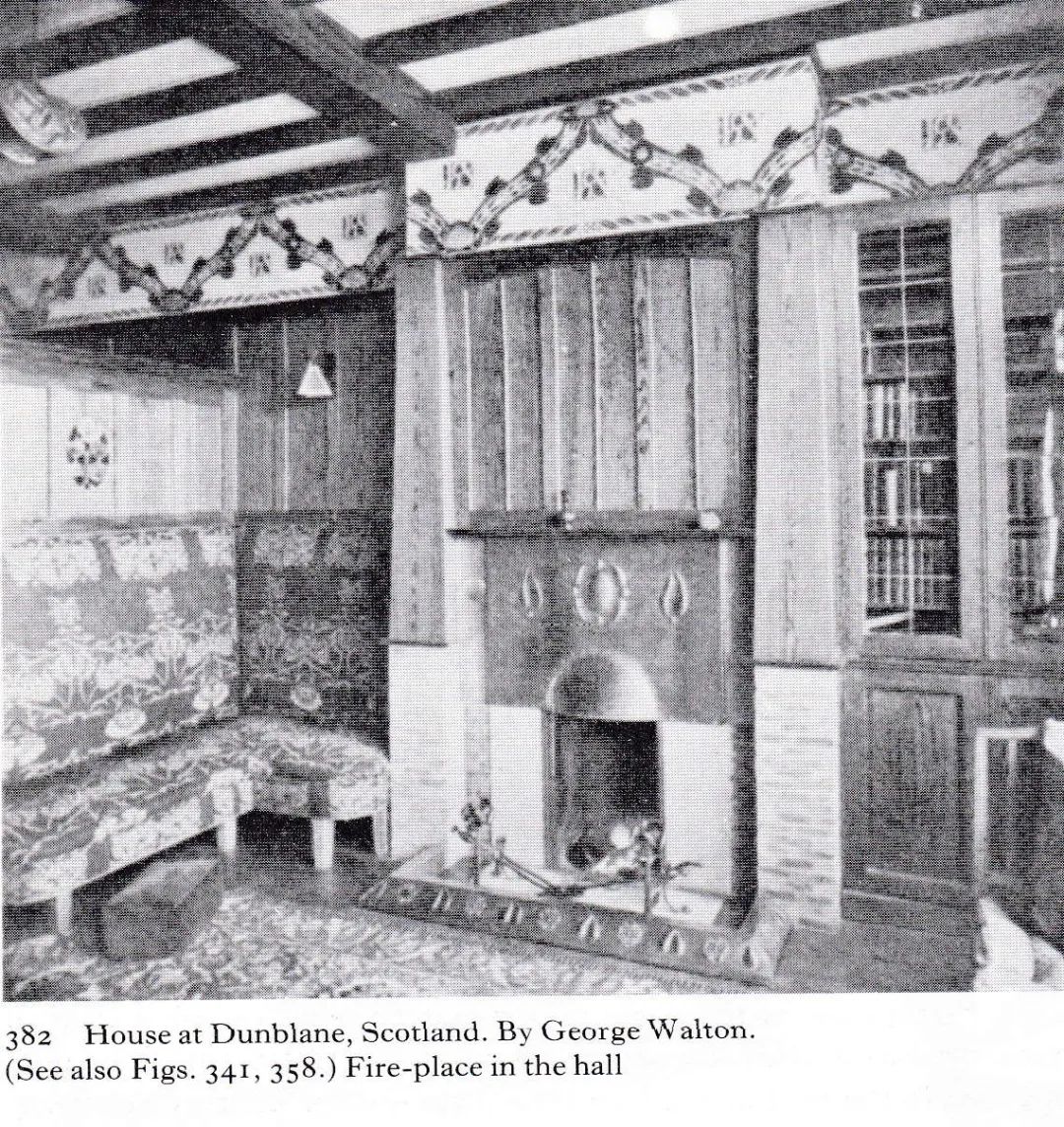

英伦传统风土住宅的母题——炉边(Ingle-nook)常被汲取于新的住宅设计 | Mackay Hugh Baillie Scott,Blackwell,Lake Windermere,Cumbria,1898-1900

一切真实都是变成的。人们总是忘了这一点,只看结果而不看过程,把观念当作一种制成品,没有意识到它并非别的,而只是缓慢的成熟过程,是一系列必然的、但可以自行纠正的谬误,一系列片面的,但可以自行补充、扩充的看法。

——黑格尔

一、引言

今天的读者恐怕无意于追究佩夫斯纳到底多大程度上忠于他的导师沃尔夫林(Heinrich Wölfflin,1864—1945)的形式分析法与平德(Wilhelm Pinder,1878—1947)的艺术地理学方法论,他们都有着共同的精神导师黑格尔。笔者想提请读者注意的是,在早期著作中,佩夫斯纳通过对英国工艺美术运动的考察发现风土建筑的影响隐匿于现代设计的暗流之中。风土建筑的理性思维痕迹持续于整个现代进程,感性维度的风土原型则一直不断自殖、刻印、再现于建筑师的现代实践,到今天也未断结。接续佩夫斯纳的问题,莫里斯对于现代设计起到早期的结构性作用,那么是否可以找到在风土建筑价值认知上对等的人物及思想谱系呢?其中,德意志制造联盟重要成员之一穆特修斯(Hermann Muthesius,1861—1927)曾以“客观性”(sachlichkeit)较早确立了现代运动对于风土建筑价值阐释的理性向度,并保留了“客观性”中风土建筑的英国来源。这一出色概念在早期现代运动中具有引领作用,此后结合社会新语境的变化呈现出建筑观念的修正。因此,文章将“客观性”的各个历史演变形态作出考察,并与最初的风土线索作比照,以进一步结合风土引出对现代性的完整理解,整合为风土建筑价值的现代认知方式。

二、“客观性”中风土建筑的英国来源

从19世纪末开始,“客观性”在现代建筑史中被多次讨论与演绎,变得越来越重要,这个概念看似与其主要提倡者穆特修斯的“机器风格”(maschinenstil)相关,但实际上这一概念的最初提出和逐步深化与风土建筑的反思性价值提取密不可分,穆特修斯对此概念的“发现”,其灵感正是鉴于他个人对英国风土建筑的长时段考察。

首先,我们来看一下这一术语的定义。“sachlichkeit”的解释一般为“实事求是的精神”,意味着注重实际,注重客观性。穆特修斯称赞英国风土建筑和工艺品具有这种“实事求是的精神”,他在探讨新的“机器风格”时,展现的是对于严肃淳朴、合乎科学原理“实事求是的精神”的学习。他提倡学习英国的民间住宅,学习它们按照使用要求来选择形式,浸润于这一精神,建筑物和制造产品将表现出“来自于适用性和简练性的干净的雅致”。受其影响,其他文化领域的众多人物也展开对“实事求是的精神”的追求。

实际上,在1890年间,对于“客观性”价值的高评价在德国已经是一种“定论”。在德国,建筑理论的主导性学派倡导现实主义与“客观性”,这一现象的形成最早从森佩尔(Gottfried Semper,1803—1879)开始,由包括霍夫曼(Josef Hoffmann,1870—1956)、瓦格纳(Otto Wagner,1841—1918)、施特赖特尔(Richard Streitter,1864—1912)等人推动。最先提出“客观性”这一概念的并不是穆特修斯,而是作家施特赖特尔,1896年他在《慕尼黑笔记》(Aus München)中定义了“现实主义”这个概念,引出了“sachlichkeit”:

“建筑中的现实主义是在建造一座建筑物时最大限度地考虑到现实的条件,考虑到最完美的实现功能、舒适与健康的要求—— 一句话,sachlichkeit(客观性)。但这还不是全部。正如诗歌的现实主义要考虑到角色与他们所处环境的关系,建筑的现实主义也要将发展一座建筑物的性格看作艺术真实性,而建筑不仅基于它的用途,而且基于它的环境、本地建筑材料、景观与该地区的历史特征。”

施特赖特尔将现实主义的界定指向了“客观性”。一般而言,这个德语词汇对应的英文是objectivity(客观性)。但在这里,德文的“sachlichkeit”指的是使用最为简单的手段,完美地实现目标。若有这么个时代,比其他时代更易于接受建筑与实用艺术中的艺术真实、简洁,以及客观性的基本原理——即以最简单的手段完美实现目的——那么这个时代就是“我们”的时代。当代西方建筑史家马尔格雷夫(Harry Francis Mallgrave)对此术语论证说,在德国建筑理论中,“sachlichkeit”这一术语在接下来的几年中可以替代“现实主义”(realism)一词,两者含义完全一样。建筑学背景的穆特修斯遵循施特赖特尔的思路,进一步以建筑学的视角将常识和实用性归入“sachlichkeit”的概念。

1896年,35岁的穆特修斯自德国前往伦敦研究英格兰装饰艺术和住宅,这段研究经历延续到1903年,有8年之久。1904年开始,穆特修斯通过对英国风土建筑长时间的观察,出版了《英国住宅》(Das englische Haus)一书,对1860—1900年间的英国风土住宅作了细致的研究、分类、标注,对英国住宅11世纪以来的发展作了回顾,阐述住宅建造及其设施问题并研究了住宅的室内空间。17世纪起,英国住宅为舶来的帕拉蒂奥(Palladio)风格影响,19世纪起,英国工艺美术运动促使住宅回归中世纪的本土建造传统,重视内部使用空间上的舒适与实用。在该书“风雅建筑与风土建筑”一节中,穆特修斯以一种“当下化”“具体化”的思辨视角“识别”出了过往不为人注意的风土建筑对立于风雅建筑的优点:

“现在我们跨出的一步在很多方面尤为重要。当我们思考传统建筑的时候,我们常常忘记了风雅建筑(fine architecture)——自文艺复兴起,在专业的建筑师实践之外,还有大量不由建筑师建造的民间建筑。这类建筑以一种隐名的方式将工匠的技艺一代代延续,代表着当地的传统。当地工匠较少受到时下风格的影响,并且他们的设计更多地受到业主的经济能力或者生活习俗上的约束。不过即使如此,文艺复兴的风雅建筑风格依然会渗透到这类建筑里,并且原本的豪华感被他们简括约取。直到18世纪文艺复兴式线脚和经典的柱子檐部才完全代替了不愿消散的哥特记忆,并被每一个英国工匠熟知。情况一直延续到19世纪,但是这种对于形式的熟悉由于行会的停止中断了实践,工匠头被开发者代替。结果是,一方面,经过专业训练的建筑师的数量在增长;另一方面,中产阶级的规模也在扩大。建筑师被任命设计小型的建筑,他们开始熟悉这一设计,还产生了想要在小型建筑物上实现纪念性效果的雄心,这造成了19世纪建筑师的本质性失败。今天的小型建筑物的特征来源于行会的工匠头,他们现在消失了,一起消失的还有稳固的传统,他们被代之以专业建筑师,也更多是被开发者自己代替。”

随后,穆特修斯进一步概括了风土建筑包含的现代基因,并对当前的设计转换作了如下建议:

“在英格兰,这种(对风土建筑的)发现早就发生于1860年代,而且可以说这一发现直接主导了住宅建筑的辉煌发展。在英国,风土建筑(vernacular achitecture)也曾是被漠视的,就像曾经的意大利风格占主要地位时,哥特风格被轻视的状况一样。然而这类建筑与生俱来的艺术魅力现被重新认识到了,并且它的内质使其成为小型的现代房屋的原型(prototypes)。它们具有所有我们一直追寻和渴望的东西:简洁的风格,耐久的结构,采用自然的形式而不是古代的建筑形式,既理性又实际的设计,适宜的房间形状,和谐的颜色搭配,这些都是长久以来基于本土条件而有机发展出来的。”

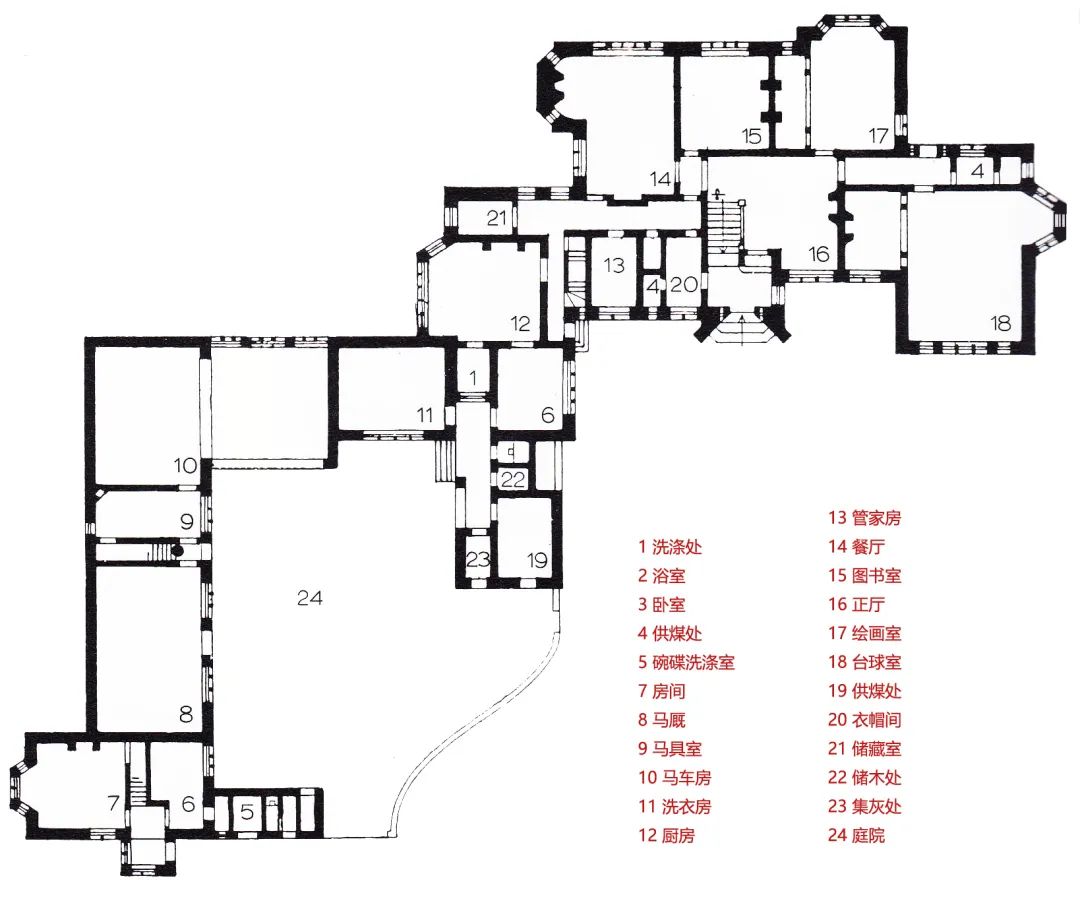

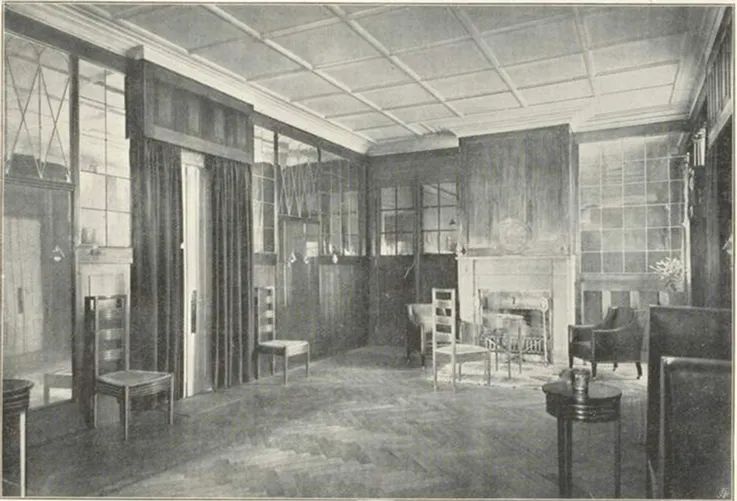

《英国住宅》犹如播下思辨的种子,风土建筑被看作现代设计的学习对象,代表新的自由建筑(free architecture),或者称之为“房屋”(building)的设计思维,更进一步地看,显示出穆特修斯将“房屋”(building)从“建筑”(Architecture,大写的A)中解除束缚的雄心。该书列举了大量实例,提出对于菲利普·韦伯(Philip Webb)、诺曼·肖(Norman Shaw),以及沃赛(Voysey)等许多善于展现风土思维痕迹的建筑师来说,住宅的平面布置比立面具有更为重要的意义。他们更现实地关心内部使用流线,房间的不同形状和特质,每一处房间在整座住宅中的独特位置,以及每处房间与外部景观的关系等。这一代建筑师并没有自己去溯源中世纪以及都铎时期的风土建筑与现代设计思想萌芽的关系,是来自国外的穆特修斯从“客观性”的思维角度“发现”了英国建筑的这一特质。

穆特修斯虽然认同英国建筑师的住宅设计方式,但是针对莫里斯等人致力于抵抗机械工业化生产的恶俗和对应的装饰设计潮流,试图复活拥有如同中世纪时代一般良好趣味的精致手工艺,他却不以为然。具有思辨性的穆特修斯充分调动了对英国风土建筑的研究积累,阐释风土建筑的价值在于其组织结构上的理性思维方式,从而最终选择另辟蹊径。

1902年,在《风格建筑和房屋建造术》(Stilarchitektur und Baukunst)一文中,穆特修斯推进了自己的思考。他提出,19世纪的大多数德语写作中采用的是德语词baukunst(建造)而不是源于希腊语和拉丁语的architektur(建筑)。因为前者是更为实在的德语“建造”,而后者是具有“风格”的高级艺术(换句话说,是强加的、外来的、折中的)。Baukunst意味着建筑物应当以一种不装腔作势的、现实的或者客观的方式建造。通过对于砖的历史的回顾,穆特修斯提出,希腊式和哥特式是两种“正宗”的风格,文艺复兴风格则是“人为培育的”“优秀艺术的苍白映像”。这种风格很“糟糕”,因为文艺复兴风格作为一种为精英群体服务的艺术,取代了“民风”的哥特式艺术,离开了大众这一滋生baukunst的土壤。18世纪早期,市民曾试图革新,但是18世纪中叶新古典主义兴起,引起的混乱导致了浪漫主义,浪漫主义又导致了哥特复兴运动。哥特风格的推崇者,如维奥莱-勒-迪克(Eugène Emmanuel Viollot-le-Duc)和莫里斯,具有“构造感受力”以及“工艺性、合理性与真诚性”,应当受到推崇,另一方面,辅以机器的手工艺传统衰落了。新艺术运动(Art Nouveau)提倡的保存装饰和制造工艺的方式对英国的现代设计发展的影响力十分有限,因此需要以一种正如其德国同辈和先驱辛克尔的方式,从风土建筑上发展德国的“客观性”概念,达成一种迥异于英国的建筑发展,用以引导一场新的德国运动,将前工业时代的风土建筑的特性诠释为符合工业时代建筑大量生产的社会性要求。因此,现在的“客观性”需转化为一种新的理论支撑,作为一种新的概念,作为装饰艺术的对立面,“客观性”以无装饰、单纯明快且实用的倾向为目标,提倡对事物合目的性和合规律性的整合与平衡。

总之,这是一套适应于20世纪的建筑学纲领,建筑现在位于一个新时期的门槛之上,不管是对各种风格的利用还是将现代植物纹样与树苗母题贴到古老肌体之上,所有“高级”建筑的生产都失败了,因此现在的艺术创造都应提倡“客观性”:

“在这里我们注意到了一种严谨的,可以说是科学的客观性(sachlichkeit);对于一切肤浅装饰形式的戒除;一种严格遵循作品应满足之目的的设计。”

刚开始,穆特修斯所提倡的“客观性”并没有提倡纯工业化设计,在关于“客观性”设计的看法上,穆特修斯表现出了一种“游移性”。一方面如施特赖特尔所称的构造“客观性”,另一方面是更具大众特点的、平实的,但满足情感需求的、日常生活中的建造艺术。如果将穆特修斯1902年对“客观性”的定义和施特赖特尔1896年关于现实主义以及由此引出的“客观性”的定义进行对照,我们可以看到两者有某种一致性和接续性。穆特修斯将在英国体会到的风土民居的现实态度与良好趣味注入对“客观性”的理解中,使得“客观性”一开始的“游移性”与风土建筑的环境—文化的双重性有着某种呼应。或者说,其理论内质可贵地具有风土建筑价值认知维度上的辩证性。

三、结合社会新语境下的“客观性”演化

1907年,慕尼黑建立了德意志制造联盟,意图将艺术家和工业家联合起来。从英国回到德国的穆特修斯在1908年入选委员会,其职务延续到1914年。在1911年德意志制造联盟的年会上,穆特修斯发表了一场著名的演讲。这篇演讲以“我们置身何处”(Wo stehen wir)为题发表在次年的联盟年鉴(Werkbund Almanach)中。同时也被立即刊登在1911年的《建筑评论》(Architektonische Rundschau)上,题目为“建筑形式的意义”(Die Bedeutung des architektonischen Formgefühls)。穆特修斯此时认为,机器生产的产品只能是未加装饰的实用形式(sachform),以此作为一种机器完美生产的特殊形式。

在这个时期,“sachform”这个在1890年代开始经常出现在穆特修斯论述中的词,与他所定义的口号“客观性”显示了直接关联。这个词的词根包含“sache”(物象),或者“thing”(物),作为形容词的“实事求是的”(sachlich)指一个物体(object)的呈现,这和“物象”(sache)很接近,也和朴素性(simplicity)有一定的重叠,sache和sachform在词法中都存在。随后,在穆特修斯为大规模生产进行辩护时,sachform的说法变成了grundform,带有“本质”和“原型”的形式意味。

穆特修斯同文化领域的联系不只有“客观性”。在客观性(sachlichkeit)和实用形式(sachform)之外,他还使用grundform和typisierung等术语,这并非他自己的臆造,而是接续沃尔夫林和森佩尔的理论,这些术语实质所构筑的学术共同体,使得他们的学术观点具有延续性。甚至可以推测穆特修斯正是依靠这些哲学术语,使他的观点在当代的讨论中变得愈发重要。

但是德意志制造联盟本身就是由和手工业作品相关联的人士聚集而成的,而并非支持用机械制造建筑或者工艺品,向着工业化生产方向前进的组织,所以,停留在个别文化范畴的讨论是至1914年大会为止的德国所能到达的极限。穆特修斯此后接受机器的先锋态度遭到德意志制造联盟成员的质疑,穆特修斯则按照自己在英国的风土建筑体验和“客观性”推行他的工作。他的构造美学观不仅源自工业,也源自更早的19世纪工艺美术运动以及其他改革运动,其后续接受机器的态度不如说是因为其哲学态度本身就包含对于“务实”态度的偏好。因此,他在这个基础上提出建筑的中心任务是创造“无装饰的实用形式”,机器为其奠定基础。在德国工艺厂(German Werkstätten)赫勒劳花园城(Hellerau)项目中,穆特修斯设计的带花园的联排别墅,却奇异地反映了英国风土建筑视觉经验对他的影响,建筑包含灰泥三角墙与红瓦顶,油漆窗户与百叶窗,以及白色木栅栏,其山墙高耸,简洁的细部和自然的形式透出某种纯朴感。穆特修斯为其理性维度十分多样化的“客观性”纲领所找到的形式语言,却表现为将英格兰的山墙形式与德国本土的规划相结合,呈现出一种单纯明快又十分优雅的乡土文化性。

如果把这种形式上十分矛盾的乡土文化性与穆特修斯的早期文本作比较,可以更加理解穆特修斯对于地方手工艺理想式微的反思。让我们再次回到《英国住宅》里,在“风土建筑作为现代小型房屋的原型”一节中,穆特修斯写道:

“这得归功于英格兰——但也不能被过誉——逃离困局并且在这个岛屿上发展出新的建筑。这种‘逃脱’归因于建筑师再次发现了传统工匠的价值:他们把风雅建筑的建议放到一边,开始像老工匠那样单纯而理性地设计、建造。今天看来这种想法很好理解,但是在那一时期,理想离现实如此遥远,以至于这种回归还得催生一场艺术革命。为了达成这种目标,两方面的认知形成了:第一,过去的建筑实践是错误的;第二,行会工匠的传统房屋比起以风雅建筑的简化原则设计的均质的新建筑来说,更为高贵和诚实。回到德国,我们会看到出现了一种总体性的复兴,意识到那些小型的——比如农民房屋或者小型城镇房屋的美,其实这也是新发生的现象。就是在最近我们才开始发现,一处乡村街道或者城镇的建筑群具有魅力,它们刚开始被研究并且影响当下的建筑,而目前的建筑学依然处于被宏大风格主导的阶段。建筑师刚刚开始意识到,他们在小型建筑上实现纪念性风格是一种失败的经验。”

对于穆特修斯而言,英国工艺美术运动下的建筑与家居证明了优良的工艺和设计是工业化生产的基础,但是他仍然反对保守的艺术家和工艺者集团,最终选择了批量生产,将“客观性”进一步现实化。但即使如此,在更为严苛的评判下,理论维度上非常多样化的穆特修斯的“客观性”并未真正发展出强有力的、更具有辨识度的形式语言。1910年左右,德国兴起新古典主义运动(Beidermeier Revival),提倡将古典灵感作为建筑实践的出发点,围绕“客观性”形成了对立运动。穆特修斯则进一步发展出工业美学式的“定型”(typisierung),认为建筑以及德意志制造联盟整个创造性的活动,就是致力于发展出各种定型,只有这样,建筑才能再次获得它在和谐文化中曾拥有过的普遍意义。1914年7月德意志制造联盟大会召开,穆特修斯使用黑格尔式时代精神目的论,就“定型”与格罗皮乌斯、凡·德·维尔德等人展开争论,国家商业部出于定型化生产有利于国家贸易的考虑,支持穆特修斯在争论中“获胜”,但是就在同月爆发了第一次世界大战,关于“客观性”进一步形式语言的探索也因战争而休止。一言以贯之,穆特修斯是促使现代主义迅猛发展、最终获胜的重要媒介人物,而他最为重要的理论工具便是“客观性”,而这一概念的成熟来自于他最初对英国风土建筑的“发现”。

四、“客观性”的演变结果与最初风土线索的比照

伴随着第一次世界大战战败带来的政治危机和经济混乱,1923年的魏玛共和国诞生于政治、经济等社会多方面的转变期。“新客观性”(neue sachlichkeit)兴起,部分继承了战前的“客观性”,进一步追求工业美学的发展,德国也将学习对象从战前的英国转变为战后的美国,崇尚更为发达的工业文明,这背后的原因是,以第一次世界大战为界,世界上工业最发达的国家从英国变成了美国。“新客观性”的主张者们认为纽约或芝加哥代表未来,柏林代表现在,而巴黎代表过去。他们对世界潮流的新动向进行了考察,比如观察了电影、产业组织、工厂、仓库等的“芝加哥化”,以纽约的摩天大楼为开端,无装饰的办公楼被作为“适应商业欲求的机器”,等等。而格罗皮乌斯等人主张的功能主义、柯布西耶的城市规划理论,以及魏森霍夫实验住宅区(Weissenhof)则被视作“新客观性”的序幕。与辛克尔和穆特修斯的时期相比,从手工艺指向的前期到工业指向的包豪斯自身的变化上看,就能理解为何从建筑界开始的艺术运动和社会动向的连接总是如此之紧密,这些现代建筑活动家们提倡“从个别文化的客观性走向作为普遍文明的客观性”。

“客观性”与“新客观性”的对比之下有着哲学立场的区别,后者其实几乎完全属于1920年代。“新客观性”倡导的艺术现实性已经不同于“客观性”,“新客观性”特别强调的是“不动情”的极端理性态度,“正是对于对象的真实再现,构成了对非再现性艺术的对抗,即在屈从于现代文明的思想和精神条件之下以‘冷静之眼’来操作,其目标就是要故意培养不动情的状态”。这种“新客观性”与20世纪初“客观性”从风土建筑中吸取的对于性格和文化氛围的关照相比,形成了一种完全不同的感知。回头看时,“客观性”这个词汇在诞生之初,身上本就还有两个哲学引申:一种是“纯-客观性”的提法,多多少少堪比功能主义的提法;还有一种是“伪-客观性”,指向一种自我强加的历史决定论背后的客观状态,即艺术吸纳于一种黑格尔式的历史哲学,这种艺术态度似乎不食人间烟火,试图用神智论的绝对主义去追求“真”。在20世纪初,“伪-客观性”的发展意味着把建筑弄成机器般的抽象,不可避免地会导向机器风格,因而这种“伪-客观性”不再具有1900年穆特修斯等人最初提出“客观性”时倡导的意思。“伪-客观性”并未统一美与需要、形式与功能、艺术与生活,而是把前者当成了后者,这一态度与1920年代所谓的“新客观性”具有共同点,“‘伪-客观性’的新艺术以及10年之后跟进的‘新客观性’,看上去都是建筑生产的贫瘠和简化,艺术和建筑的世界进入了一个穷人政治的阶段”。

那么“纯-客观性”是什么呢?迈耶-格拉夫(Julius Meier-Grafe)提出此概念中关键的特征在于“良好的格调和健康的常识感”,这一定义形成了对于延续风土建筑早期“客观性”价值最为重要的贡献,回归到了穆特修斯从英国风土建筑的地域性格和风土氛围里发现的“客观性”。迈耶-格拉夫撰文评论的是阿尔弗雷德·沃尔特·海梅尔(Alfred Walter Heymel)位于慕尼黑的公寓的室内设计,这篇文章从建筑发展史来看至为重要,针对公寓设计新近发现的“简洁感”,迈耶-格拉夫写道:“在各处都存在着良好格调和健康常识感的原则。这是持久的印象,具有重要的文化意义。这里,我们看到,并非无限深刻的艺术或不惜一切代价的现代主义才能创造出一种适宜的环境,就像我们运动的领军艺术家们想要我们相信的那样。这些人,无一例外,都能从简朴的设计中学到很多东西,特别是最佳的现代原则——人们无需太懂艺术,也能变成艺术家。”

迈耶-格拉夫在这里用了“可以居住”的说法,暗示着只有真正的现代生活才可以取得真实生活的氛围、情绪和品格。建筑的“客观性”艺术里最需要的是散淡(lassiliche),即带有漠然意思的随性,就如尼采的说法:“一件艺术作品,作为健康的表达,只能来自创作者使用了四分之三气力的时候。……如果创造者使出超出能力边界的气力的话,艺术作品将会吓到观者,由于它的紧张而引起焦虑。所有的好东西都有着某种对于自身的不在意,就像牛在草地上那样的散淡。”

尼采所言的“牛在草地上”的散淡感,对应于建筑,即呈现神采奕奕之感,华丽或者简朴,不管其建造逻辑如何,总是有着直线语言、简单的体块、安静的表面。迈耶-格拉夫描述下的寓所布置,例如扶手椅的设计,的确有种尼采所言的“牛在草地上”的散淡感。“肯定,在那里,我们不会体会到贝伦斯(Peter Behrens,1868—1940)达姆施塔特(Darmstadt)自宅里的那种紧张,那种总是把一切置放到空间的抽象和绝对深处去的紧张”,迈耶-格拉夫以此有力地反驳了继穆特修斯之后,贝伦斯的抽象古典化所陷入的机械性,实际上也告诉了我们什么是客观性中最初的“纯-客观性”,即由穆特修斯开启的风土建筑在早期现代运动中极为有力的现代阐释和关键价值。

让我们将经历再次反思后的“纯-客观性”与穆特修斯最初的《英国住宅》比照,无论文本还是图像,都多少显示了比如炉边(ingle-nook)这一风土建筑的重要元素与客观性之间的有机联系,这一联通概念自我演进的向度或许便是风土建筑带给人的适宜感受——舒适性(amenity)。在《英国住宅》“风土住宅的特征”一节中穆特修斯这样写道:

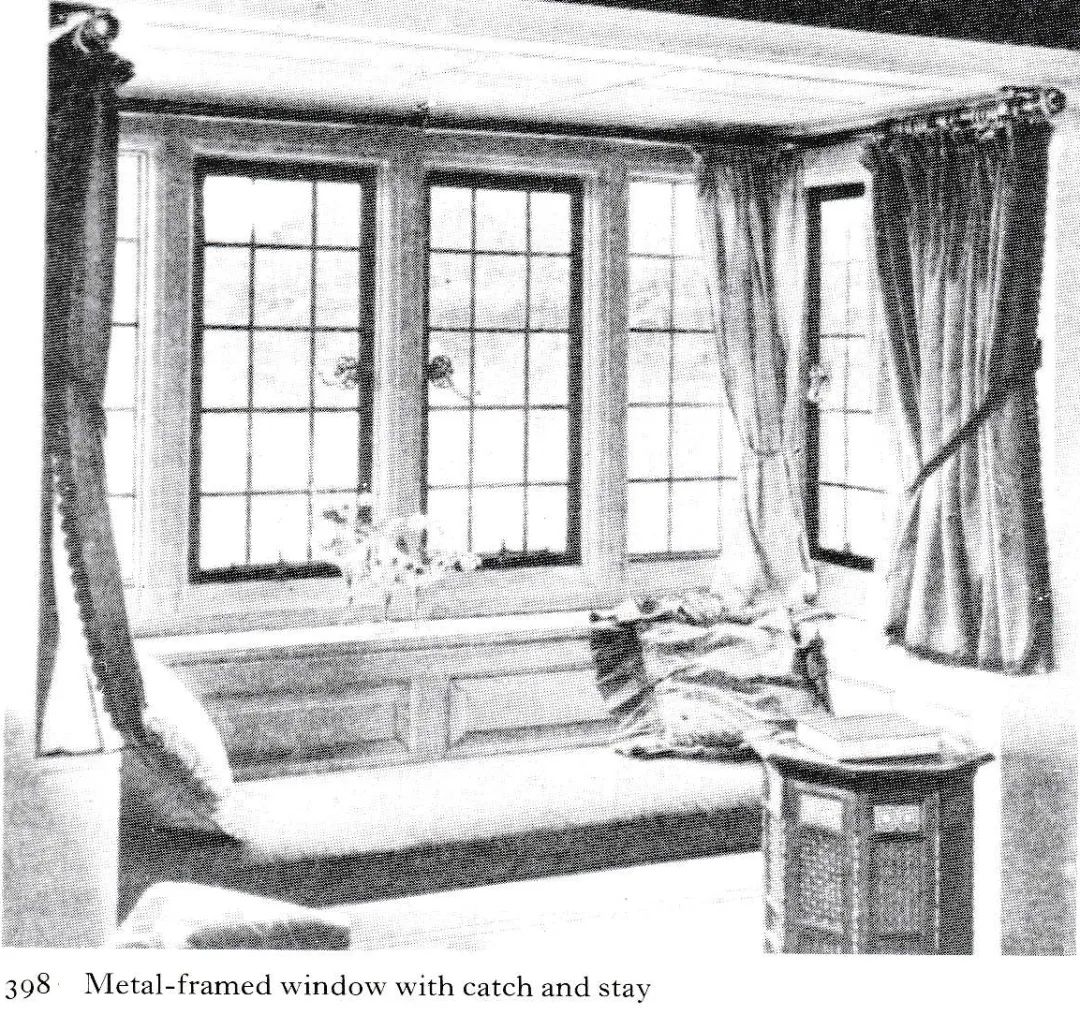

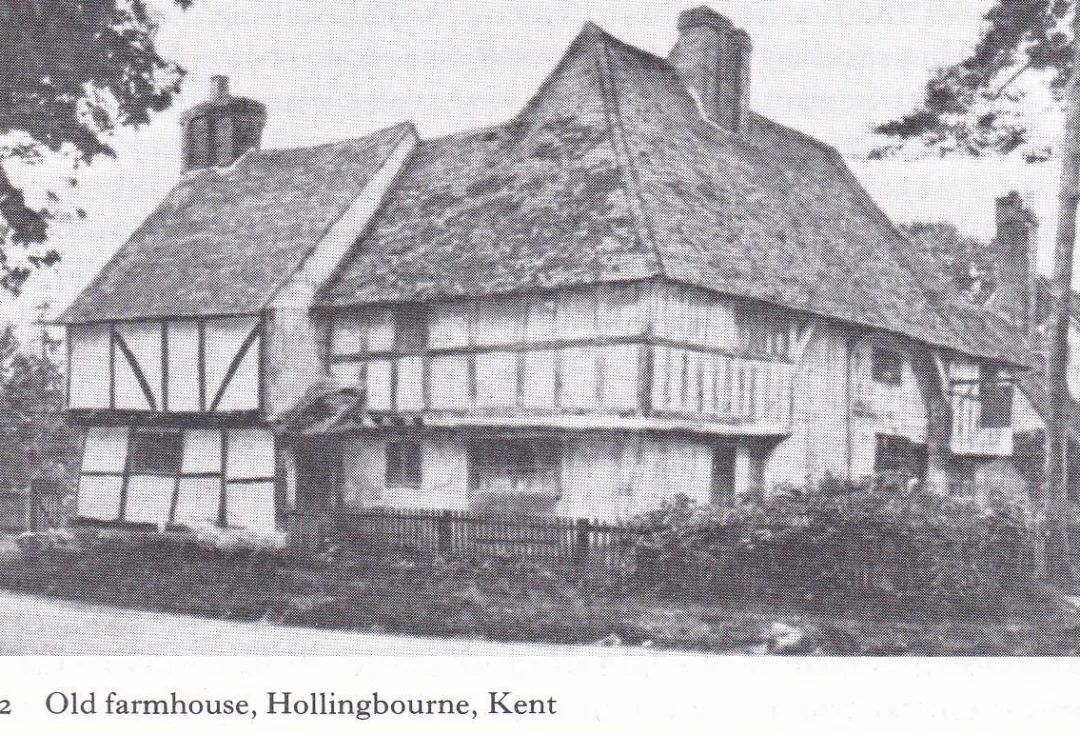

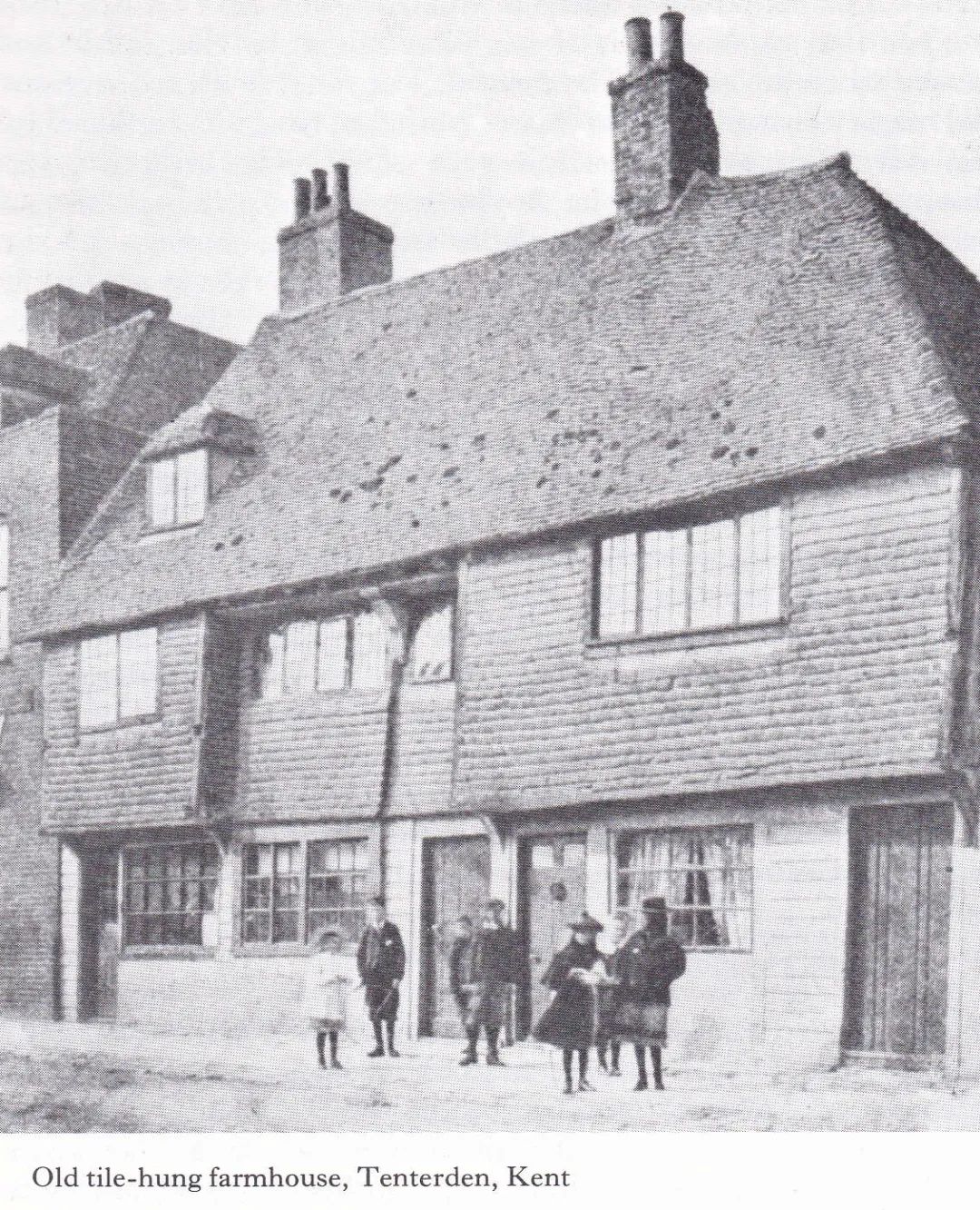

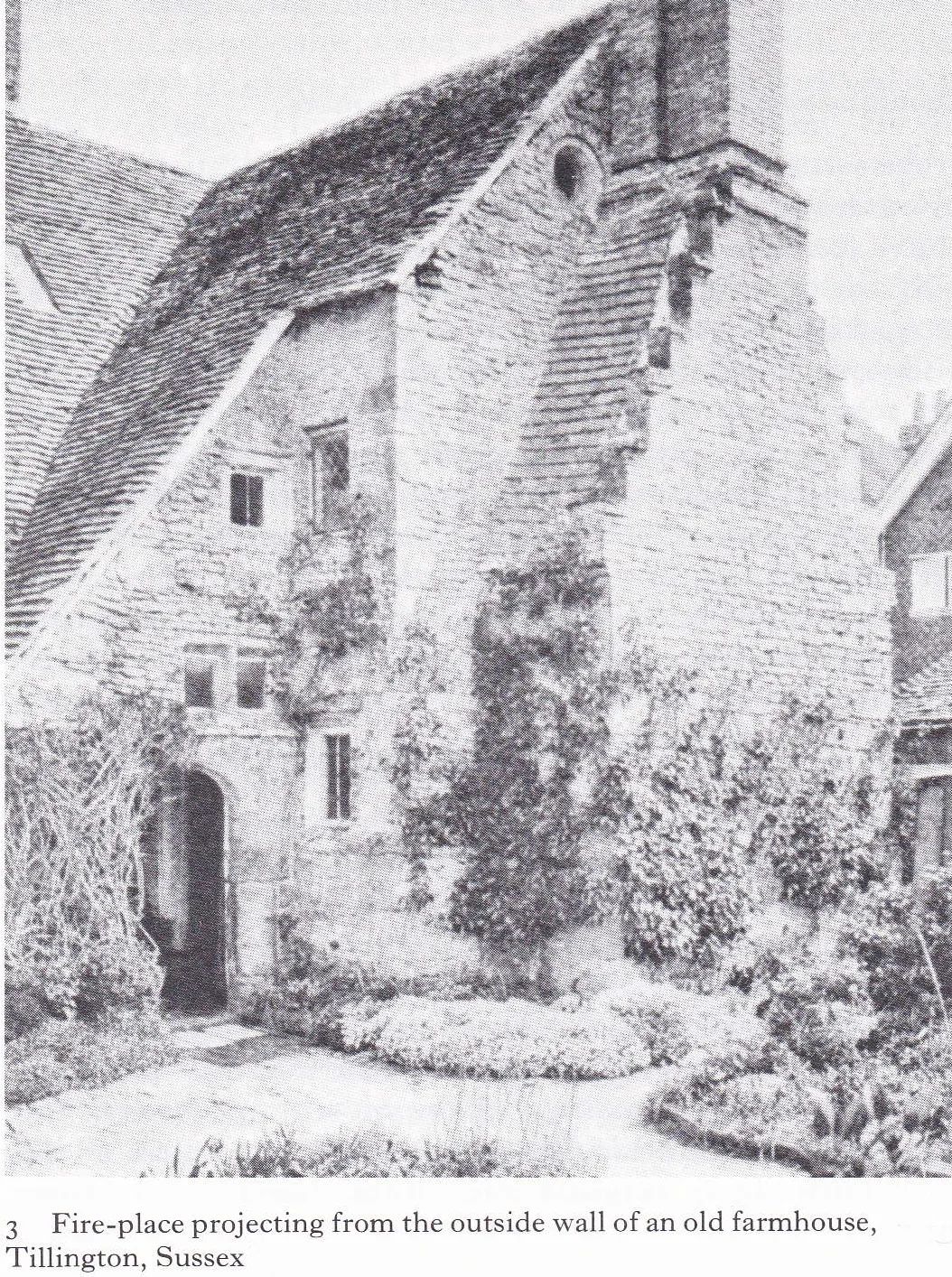

“在伦敦周边,这一运动开始兴起,这些建筑大部分是单纯的砖砌房屋,这一建造工艺来自荷兰——红色的挂瓦屋面,铅条或者木框架的窗户,窗带本身很小也很低,或者从墙面成间地延伸出来,窗框常漆上白色,有高耸的烟囱垛,非常醒目,犹如高塔。半木构半敷泥的住宅也很常见,挂瓦的三角屋顶则属典型,使得整个顶层常处于屋顶挂瓦层内。内部十分简洁,往往有非常舒适的火炉,从外部看突出于建筑的外墙面。这形成了特别的炉边空间,长边布置着火炉。其他两边则由两扇小窗户直接引入光线,照到火炉边的座椅上。炉边(ingle-nook)成为英格兰风土住宅最为首要的母题,并且持续了好几十年。这些英国下层人士和劳动者的普通住宅并非没有价值,相反,它们给英国的艺术带来了很深的影响,这种情形在其他国家也是如此。我们德国的风土住宅或许还更有想象力,甚至更有诗意和美好的氛围,如果我们能够真正重视它们的话,这些日常建筑上的复兴可以带来奇迹。”

五、结语

西方建筑师自19世纪初起持续地研究风土建筑,形成了对立于现代运动主流的暗流涌动的状态。现代建筑的新美学建构中,一端是对几何与逻辑范畴中抽象组织原则的崇拜;一端则是视觉上追求纷繁复杂的愉悦感,即一种更为持久的对于不可化约的(irreducible)、不安分的灵感的追求。风土建筑仿佛是一个具有特殊疗效的万灵药,解决了建筑师群体在文化转换时期建筑立场上的二律背反,这也是风土建筑所具有的“环境—文化”的二分本质(dual nature)带来的结果。一方面,风土建筑的价值指向理性向度,含括因应环境、注重功能、紧密联系实际需要、满足舒适感需要、遵守当地建造传统和材料等朴素的理性主义立场;另一方面,风土建筑的价值指向感性向度,含括复杂的仪式要素,反映文化传统,顺应历史积淀,展现了当地人浸润于图腾心理、敬畏营造禁忌和神秘节庆风俗等永恒的情感化需要。在正要步入现代的文化转换时期,这种二律背反的消解方式本质上是一种深刻的价值阐释和自发的择取、修正过程,但是这种可贵的“双重性”因为社会语境的激烈转换,在现代运动早期便转瞬即逝了。经历了几十年的发展,这两种背反的价值向度又再度结合于风土建筑,通过伯纳德·鲁道夫斯基(Bernard Rudofsky,1905—1988)在1964年的“没有建筑师的建筑”展览,凸显为现代建筑进程的重要转折时刻,在新工业时代里修正和树立起了对风土建筑全新的价值认知,这一风土“伏笔”长久埋置,作为主流建筑史叙述下的一脉暗流,逐渐壮大和拓宽,导向对完整现代性的诠释。而风土与现代之间的矛盾与共生,与“客观性”这一概念本身经历的源起风土、战前现实化,以及战后回归的那一历程之间的确有某种呼应的关系。

如前所述,佩夫斯纳在其著名的《现代设计的先驱者》一书中的研究特别能代表在几乎整个现代建筑的历史学著作中,风土建筑被视为一种主流历史进程的旁系末流的见解。“客观性”这一概念的起源和发展中,风土建筑恰恰是一个特别重要的灵感来源,风土建筑本身的“环境—文化”的二分性正好契合了现代主义完整性的内容,但如我们所见,佩夫斯纳在格罗皮乌斯和莫里斯之间建立起的那条联系,其实也并非风土建筑,或许因为,对于传统究竟能被现代主义者吸取多少养分这样一个过于庞大的话题,佩夫斯纳试图规避风土建筑这一包容性过强的对象,转而通过新艺术运动这一具有时间性的特定局部运动——几乎同样是现代与传统之间两难性的合成物(换句话说,折中物)来构建一种合乎逻辑的历史解释以回应社会性诉求。

从今天来看,风土建筑的“客观性”应当包含着两层重要的意义,首先是回到对建筑的基本要素的思考,其次是对于何为真、何为美的思辨。“客观性”所包含的“物的呈现”(sache)意味着,穆特修斯并非进行单纯的观念演练,而是提示一种“向风土建筑学习”“回到原初”的设计态度,一种逐渐靠近事物本质的过程,直面现实的限制和条件,力求简素,在有限的条件中实现最大程度的功用与美观,并且不抛弃风土民居中的舒适性(amenity),这也是一种极为质朴和真诚的设计哲学,同时也可以被看作一条看起来是“新”的,其实回到“原初”的设计道路,它的产生便是穆特修斯最初通过长时段考察英国风土建筑形成的那一发现,以及随之产生的学习和创造愿望。穆特修斯的“客观性”与风土建筑似乎可以达成一种现代的共识,那就是:它不是矫饰,也绝无伪装,它也并不为艺术而艺术;最后,它仅为存在而行动,这便是真正纯净而严谨的客观性。在这种思考中,并非一般意义上的保持客观,也不是希望创作出跟某个风土建筑长得一模一样的现代建筑来体现“客观性”,而是对建筑的一系列限制条件本身是否能够唤起主体性的思考,如果这些条件的自主性是存在的,那么在“还原”的过程中,世界一切存在的合规律性和合目的性会因为反省和思考逐渐呈现,那么艺术的本真也会得以自然产生。这多少也意味着结合风土对现代性的完整理解,可以进一步整合进风土建筑现代价值认知的理论体系中。(End)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):人们无需太懂艺术,也能变成艺术家

规划问道

规划问道