插图:《观城》,作者:张澎

有友朋让我谈谈规划师的浪漫情怀。

这是个好话题。虽然在我们这个时代,留给规划师的浪漫情怀不多了。对很多人来说,浪漫简直就是一种奢侈品。

这个时代看似比历史上任何时代都充满理性,而浪漫与理性似乎又是一对天生的冤家。以前的时代,人们在生活上无所适从的时候,他可以跑到庙里去拜一拜,听听神的启示。今天,神殿里的偶像被换成了“理性”,代替哼哈二将站在神殿门前的是科学和技术。规划师高“举理性至上”的旗帜,他们把什么都诉诸科学和技术理性。

然而,此种对现代科技的臣服,反映出的恰恰是这个时代缺少基本的反思能力和对生活本质的麻木不仁。这也解释了何以在一个理性至上的时代,我们却能做出如此多疯狂而不可思议的事情。正如在宗教时代,魔鬼也借助神的名义肆虐天下。

规划的终极目的,无非是创造美好的生活。然而,由于当今社会普遍地对什么是真正美好的生活采取一种无关紧要的态度,无论是职业规划师,还是规划学者,都缺少对生活本质进行反思的勇气和能力。

比如,有朋友就讲:探讨生活值得过和不值得过没有意义,不值得过,你不也得过么?还能去死吗?

这就不得不让人质疑:我们真的懂得如何做好规划吗?

要想做好规划,就必须要懂得生活。而要懂得生活,就离不开浪漫主义。规划曾经是一项伟大的事业。历史上许多伟大的规划思想和规划作品,无不是浪漫情怀的产物。可如今,它要么越来越装腔作势,要么越来越琐碎凌乱,变得似乎跟真实的生活毫无关联。如此看来,若要让规划继续成为一项伟大的事业,规划师是不能缺少浪漫情怀的。

浪漫情怀首先关注生活的本质。那么,生活的本质到底是什么呢?或者说,什么才是真正值得过的生活呢?相信每个人都有他自己的答案。问题的重点不在于哪个答案好。我们之所以需要探讨值得过的生活,目的就在于让自己知道如何做出选择,而不是在固有的生活轨道上麻木不仁。如果人不能选择自己想要的生活,那就和动物没什么区别了。而规划不就是选择未来吗?你可以这样,还可以那样。如果我们不会选择,认为生活只能这样的苟且,被动地听天由命,那还需要规划做什么呢?

什么是生活或者人生的本质?在我看来,人生就是一段体验之旅。圣.托马斯.阿奎那把存在物分成四种类型:

第一种是无生命的东西,例如石头,它们只不过存在而已;

第二种是存在并且生长的东西,像植物和树木;

第三种是存在、生长并且移动的东西,像动物;

第四种是存在、生长、移动和思维的创造者,即人类。

前三种存在物,它们的存在只是存在而已,只有人类的存在,才谈得上是作为体验的存在。人类一切感官的发展,情感和认知能力的开发,最终都是为了体验的需要。并且只有在体验中,人的感觉、知觉、认知能力才得到发展。

因此,如果你想知道自己是否“get”到生活的本质,或者说,在多大程度上,我们“get”到了生活的本质。你只需要反问自己: 我们有没有生活体验,或者说我们拥有什么样的生活体验?

体验区别于拥有。并不是说我们拥有的东西越多,我们的体验也会越多,或者越深刻。如果是这样的话,今天的社会,人们应该远比现实来得更幸福。但完全不是那么回事!这一点白居易早就告诉我们了。洛阳当年富甲天下,达官显贵云集,楼堂馆所、私家花园兴盛一时。很多豪门深院,常年空锁,主人一辈子也用不了一两次。这些豪门大院,虽然在所有权上归它的主人“拥有“,但却并不能构成生命的体验。这样的拥有能有什么价值呢?只有当我们体验到了花园,它才能真正属于我们。因此,白居易告诫人们:

莫嫌地窄林亭小,

莫厌贫家活计微。

大有高门锁宽宅,

主人到老不曾归。

朱门深锁春池满,

岸落蔷薇水浸莎。

毕竟林塘谁是主?

主人來少客来多。

我之所以对当代人做出好规划的能力表示质疑,就是因为,当代的规划通常只关心拥有,而不关心体验。体验需要两个前提条件:一者是时间,一者是空间(准确而言,是场所)。海德格尔的存在论哲学对此有过深刻的分析。其早期的哲学思想主要探讨存在与时间的关系,而后期则转向存在与场所(topology)的关系。

简而言之,规划以创造美好生活为目的。好生活的本质是人生体验的深度与广度。而人生体验的前提则是时间与空间。抓住了这一逻辑脉络,再来看当前全球资本主义的一个基本特征是什么?那就是“时空压缩”。它恰恰是要通过时间和空间的挤压,让生活给资本的积累让路,或者让生活给某个抽象的理念让路,造成生活的异化。

通过时间压缩,资本主义剥夺了我们生活的具体内容,让生活抽象化,或者空洞化,使得生活仅仅是活着。现代人普遍寿命延长了,但是一生的体验却是大大压缩了。因此,现代人会感觉时间过得太快,现在的一年,仿佛过去的一日。于是,人们就感叹《从前慢》。

通过空间的压缩,资本主义产生强大的流空间(spaces of flow),侵蚀着传统的场所空间(spaces of place),其结果就是现代人生命的粒子化(参见《城市化的本质》)。通俗而言,就是我们都成了无根的游魂,飘蓬是现代人的宿命。

对此,老佘有诗一首,表达了对人生宿命的反思和对生命体验的寄托:

半生飘蓬半生闲

寄意常在山水间

凉茶一杯不知苦

清风送露觉味甘

当代全球资本主义发展的基本密码就是时空压缩。而时空压缩与我们生命的本质内容——体验直接矛盾。然后,我们再来看,当代主流的城市规划在时空压缩中扮演着什么角色,这样一来,你大概再也不会怀疑我在一开始就提出来的质疑:现代人真的懂得如何做好规划吗?

吴缚龙先生有一本著作总结了中国当代的城市与区域规划实践,其书名值得玩味:Panning For Growth。让人联想到增长机器,增长工具等等,但你无法联想到生命体验。

因此,要做好城市规划,还真离不开浪漫情怀。因为但凡浪漫主义,一定是关注生命体验的。比如那些浪漫主义的祖师们,如卢梭、梭罗等,无不是对资本主义的逻辑进行深刻反思与批判,主张回归人性与生命体验。

城市规划历史上的那些集大成者,也大都带有某种浪漫主义情怀。如霍华德在英国工业革命最肮脏的时代,抛出的田园城市理想;伯纳姆时代的芝加哥,是一座“只把金钱当唯一价值的丑陋的”城市,硬是被他那充满浪漫主义情怀的大手笔规划,洗掉了满身的市侩气和铜臭味,出落成一座伟大的艺术之都。同样,纽约如果没有奥姆斯特德的充满浪漫情调的中央公园,它必定也算不上伟大的城市。而整个美国,假使没有在浪漫主义的孕育下,发明出国家公园,那么美国甚至也算不上一个伟大的国家。而美国区域规划的开创者,城市文化的急先锋芒福德更是一位充满浪漫情怀的斗士。在唯物主义和实用主义甚嚣尘上的时代,他用毕生的精力,无非是想证明一点,城市之所以伟大,其背后的驱动力不是物质,而是文化。因此他提出:城市是文化的容器,城市的功能在于化力为形,化能量为文化。

虽然当今主流的城市规划已经成为资本主义的俘虏。但在主流城市规划之外,仍然还活跃着不少的浪漫主义思潮和实践。这些浪漫主义运动主要是对资本主义时空压缩的回应。因此,大体有两类:

一类是针对资本主义的时间压缩,从慢食文化,到慢城运动的发展。与我们时下的快餐文化,快递物流,24小时经济,快速交通等形成鲜明对比。

一类是针对资本主义的空间压缩,提倡重新回归场所,强调地方化,本地消费,社区支撑农业,生物区域主义等等。

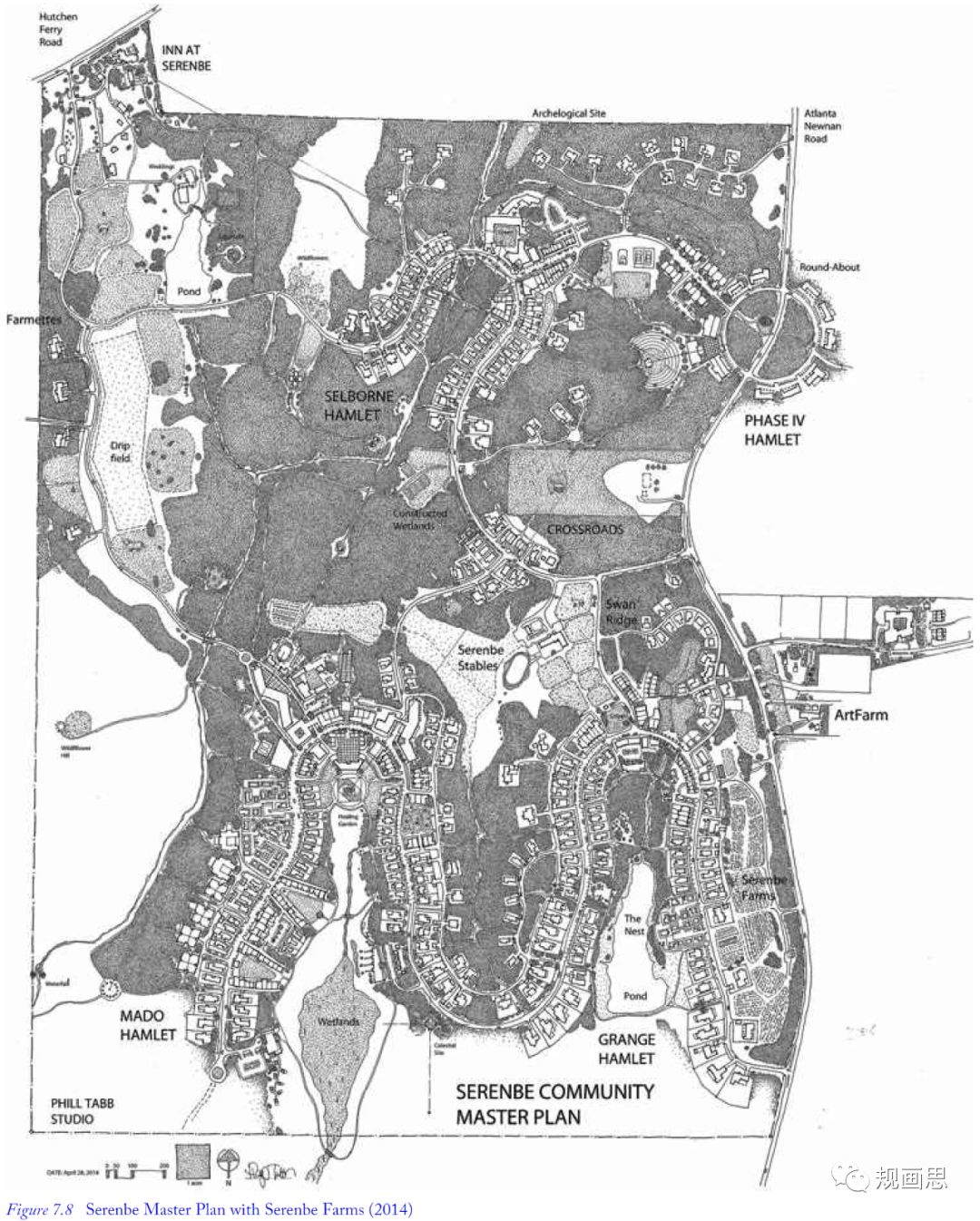

(Phillip James Tabb创造的充满浪漫主义情调的SERENBE社区规划方案,发表在《宁静都市主义》一书中)

当然,在主流资本主义强势文化面前,浪漫主义毕竟势单力薄,而且经常被主流文化反噬。也就是说,浪漫主义经常被主流的商业文化所利用,当做标签,或者成为主流文化的花瓶和摆设。最典型的莫过于新都市主义了。

因此,真正的浪漫主义需要勇气,需要智慧,需要哲思,需要诗心,需要画意。这也是规画思这个公众号的内涵所在吧。诗云:

山径人稀留鹤迹,

荷塘冷落带月痕。

乱峰穿云暗潮涌,

且看世事多纷争。

封面插图:《思想者》局部, 作者:张澎

■

原文始发于微信公众号(中国青年规划师联盟):老佘独舌|规划师的浪漫情怀

规划问道

规划问道