【作者简介】

王兰,同济大学建筑与城市规划学院,高密度人居环境生态与节能教育部重点实验室,副院长,教授,博导

贾颖慧,同济大学建筑与城市规划学院,硕士研究生

朱晓玲,上海市规划和自然资源局,总体规划管理处,一级主任科员,工程师

王新哲,上海同济城市规划设计研究院有限公司,副院长,教授级高级工程师

李继军,上海同济城市规划设计研究院有限公司,所长,教授级高级工程师

顾浩,同济大学建筑与城市规划学院,博士研究生

提要

国土空间总体规划是对全域全要素国土空间开发和保护做出的统筹安排。在“健康中国”国家战略实施和居民个体健康意识提升的背景下,将健康融入国土空间总体规划有利于从空间角度提升公共健康水平。基于减少风险暴露、提供健康设施、促进体力活动和交往三条路径,探讨了国土空间总体规划中各类空间要素与健康的相关性,提出“健康融入国土空间总体规划”的工作框架,包括现状诊断、方案编制、方案评估三个阶段。现状诊断阶段重点识别人群健康特征,分析现状健康风险和健康资源;方案编制阶段通过空间要素配置,进行风险规避和资源优化;方案评估阶段评判规划对健康的正负效应。最后以上海市宝山区顾村镇国土空间总体规划实践为例证,以期为相关规划实践提供参考。

关键词

健康城市;国土空间规划;健康影响评估;健康风险;健康资源

(全文刊登于《城市规划学刊》2021年第4期)

1 健康融入国土空间总体规划的背景和意义

环境风险因素,例如空气和水污染、化学物质暴露、气候变化和紫外线辐射,会导致100多种疾病和伤害,据估计,全球约有1127万人因环境风险而死亡,占总死亡人数的近1/3(2019年)(Murray C J L,2020)。不健康的环境是全球疾病负担的重要来源,其中,慢性非传染性疾病负担在很大程度上与规划、管理和维护不当的城市环境有关(UN-HABITAT & WHO,2020)。同时,伴随新型冠状病毒全球大流行,城市密度、住房条件和交通网络等空间要素对传染性疾病传播的重要影响也被广泛认知(Hu M,et al,2021);针对传染性疾病防治的空间干预重新进入规划师视野。为发挥空间要素的健康促进作用,世界卫生组织(World Health Organization,WHO) 将城市规划确定为公共健康政策的关键领域。中国在2015年提出“健康中国”战略,并强调“将健康融入所有政策(health in allpolicies,HiAP) ”。习近平总书记明确提出“要推动将健康融入所有政策,把全生命周期健康管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节”(人民网,2020)。因此,在规划中应当充分考虑空间要素对健康的影响。

在我国健康融入规划的研究和实践中,已有学者对健康影响评估的内涵、程序和工具进行了分析(丁国胜,等,2013;王兰,等,2020a),或提出了健康融入城市设计和社区规划的方法,并开展了相应实践(王一,2015;孙文尧,等,2017;王兰,等,2018)。但健康融入国土空间规划的理论和实践框架均有待探索。我国当前建构的国土空间规划体系致力于科学高效地管理一定空间范围内的各类要素,对于健康理念融入规划提供了契机和平台。其中,国土空间总体规划分为国家、省、市、县、乡镇五级,本文主要针对市县和乡镇级规划进行健康融入的方法建构,并以上海市宝山区顾村镇为例,探索在实践中推进的途径。

2 国土空间总体规划中主要空间要素的健康影响

规划对公共健康的促进作用可主要通过三条路径:①消除和减少空间要素的潜在健康风险及其人体暴露,确保健康底线;②提供健康设施,作为日常和疫情期间的健康支撑;③促进体力活动和交往,引导积极的生活、工作、交通和娱乐方式,实现健康促进(王兰,等,2016)。该影响路径已被世界卫生组织和联合国人居署在其编制的《健康融入城市与区域规划指南(Integrating Health in Urban and Territorial Planning:A Sourcebook)》采纳(UN-HABITAT & WHO,2020)。其中,健康风险主要包括空气污染、噪音和热暴露等物理环境(physical environment) 风险和病原体暴露等生物环境(biological environment) 风险,分别与心血管疾病、慢性呼吸道感染、癌症和人畜共患传染性疾病等的发病率和死亡率相关。健康设施主要包括医疗设施、体育设施和康养设施等,可为居民提供健康服务。体力活动是“骨骼肌所产生的任何需要消耗能量的身体运动”,包括步行、骑行、促进锻炼的娱乐和游戏等,有助于预防心血管疾病、二型糖尿病等慢性疾病(WHO,2021);社会交往对于痴呆和心理性疾病等具有重要预防作用。

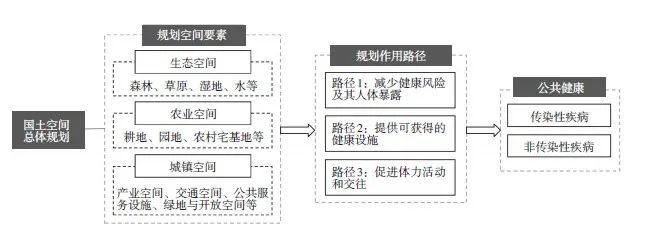

在空间要素方面,《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》明确国土空间规划需要对生态空间、农业空间和城镇空间三类作出统筹安排。基于规划空间要素和健康相关研究结论作为循证实践(evidence based practice) 证据,本文构建了国土空间总体规划空间要素影响公共健康的路径(图1)。

图1 国土空间总体规划空间要素的公共健康影响路径

生态空间包括森林、草原、湿地和水等,其总量和布局影响着公共健康。在总量方面,林地、湿地和水域面积增加可有效提高生态系统在调节气候、吸收大气污染物、净化水体等方面的服务价值(Song W,et al,2017),降低物理环境健康风险。在布局方面,自然要素的斑块大小、形状与廊道设置会影响生物环境健康风险。具体而言,斑块越小,物种多样性越低(Godron M,1981),多样性丧失会降低中间宿主物种群体对病原体的存蓄和稀释作用,增加病原体外溢的风险(Schmidt K A,2001);斑块形状越复杂,“边缘比例”(与其它生态系统交互的边缘区面积占斑块总面积的比例)越高,“边缘比例”增加会加剧病原体、媒介和宿主之间的相互作用(Patz J A,etal,2004),增加病原体暴露风险;廊道可连接多个物种栖息地,使细碎斑块中的物种更加丰富(Jordán F,et al,2003),可增强稀释效应,降低宿主感染率,但同时也会造成病原体宿主迁移,增加接触到其它物种的几率。因此在确定生态空间时应充分考虑其总量和布局的健康影响,降低人群的风险暴露。

农业空间主要分为农业生产空间(耕地、园地等)和农村生活空间(农村宅基地、公共服务设施等),其布局可通过三条路径影响健康。农业生产空间的总体布局会影响食物里程,长距离食品运输会增加交通运输排放带来的物理环境健康风险(Paxton A,1994)。农业生产用地的不合理布局还可能带来农产品污染,例如临近乡镇企业和高等级道路可能导致农产品重金属超标(仲维科,等,2001)。农村生活空间上,宅基地布局和住房能源供给方式会影响物理环境健康风险及其人体暴露,例如紧临高等级道路的村庄布局会加剧交通相关污染的人体暴露,家庭固体燃料燃烧会增加室内空气污染暴露(Junfeng J Z,2007)。乡村医疗设施、教育设施、环卫设施等可提供日常健康支撑(王兰,等,2020b);应急护理和生活服务设施可响应疫情时期需求(耿虹,等,2020;王兰,等,2020c),为居民提供可获得的健康设施。同时,配置旅游服务设施发展乡村旅游业可促进亲自然活动,增加城乡居民体力活动总量。此外,农业空间与传染性疾病的发生和传播风险相关,农业空间扩张会分割生态空间,增加野生动物与人和牲畜的接触概率,加剧病原体与宿主的相互作用;农业灌溉带来的土壤湿度增加会影响蚊虫等病媒丰度,提高病原体传播风险(Patz J A,et al,2004)。因此在农业空间规划中应考虑农村生产和生活空间布局及其与周边用地的关系。

城镇空间包括产业空间、交通空间、公共服务设施、绿地与开放空间等,其总量和布局可通过三条路径影响公共健康。在总量方面,城镇建设用地规模增加将带来污染物排放增加(Feng H,et al,2017) 和热岛效应加剧(Li X,et al,2017),增加物理环境风险。在布局方面,产业空间布局会影响污染源分布、居民通勤距离和生活方式(Yang C Y,et al,2004;朱菁,等,2014),与健康风险暴露和体力活动相关;道路网络布局和级配会影响污染物总量及其人体暴露,慢行交通布局会影响体力活动总量以及交通污染的人体暴露(王兰,等,2016);公共服务设施布局会影响居民日常体力活动与交往,以及医疗保健服务的可获得性(田莉,等,2016),在疫情期间也可提供居家隔离物资支撑和有效的病员分流与救治,而传染病医院则可能形成病原体传播(王兰,等,2020c);绿地与开放空间布局可影响污染物暴露风险、体力活动总量、心理恢复能力(干靓,等,2020),从而影响公共健康。因此在城镇空间的总量和布局等方面需充分考虑其健康影响,实现健康促进。

这些空间要素是规划影响健康的主要载体,从三条路径体现了空间规划的作用。具体的规划内容将在不同程度上产生健康效应。

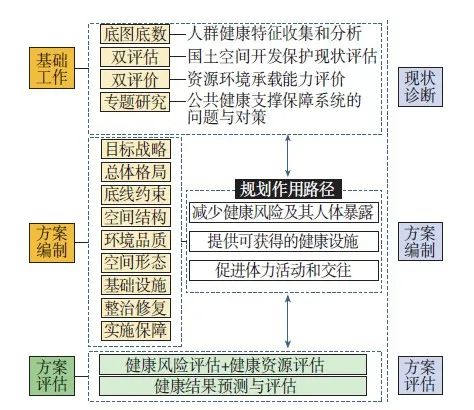

3 健康融入国土空间总体规划的工作框架

在识别空间要素的健康影响基础上,本文提出健康融入国土空间总体规划的工作框架,包括现状诊断、方案编制和方案评估三个阶段,其中前两阶段可融入当前规划编制的基础工作和方案编制工作。现状诊断阶段通过地区人群健康特征识别、现状健康风险与健康资源诊断等,明确现状健康问题和规划优化要点;方案编制阶段通过对各类空间要素的配置,从降低风险暴露、提供健康设施、促进体力活动和交往等路径进行有效干预;方案评估阶段是新增内容,是对方案进行的健康影响预测和评判,从健康风险与健康资源、健康结果等方面,明确方案实施可能产生的健康效应,进而优化调整方案,实现规划对健康的促进作用(图2)。

图2 健康融入国土空间总体规划的工作框架

3.1 现状诊断阶段

现状诊断可融入国土空间总体规划的基础工作阶段,在底图底数、“双评估”“双评价”和专题研究中增加健康内容,完成规划区域人群健康特征识别、现状健康风险和健康资源诊断、增加健康考虑的承载能力评价和健康问题与对策研究。

在底图底数工作中,建议对人群健康特征(主要疾病发病率、人均预期寿命、职业风险暴露等)开展收集和分析工作,以理解当地居民在健康方面的核心需求和主要问题,确定健康融入规划的重点工作内容和方法,为后续工作提供基础。

“双评估”中的“国土空间开发保护现状评估”是前期分析工作的重要内容;目前要求完成自然灾害等风险的评估,而针对公共健康风险的诊断内容应增加其中。例如,对建成环境进行分析,结合风环境模拟结果,测算其中产生的空气污染、噪音等物理环境风险及其空间分布;针对当地居民的特定高发病种辨析潜在的环境影响,进而在后期规划中进行规避。同时,该部分的品质宜居维度中包含健康相关公共服务设施、绿地空间等要素的可达性等指标,建议进一步增加特定健康设施及其对不同人群的服务公平性分析,例如120急救车的空间分布和场所预留,并针对老龄化社区提高配置水平;采用基尼系数和LISA分析确定高需求-低配置的区域等(王兰,等,2021;唐子来,等,2016)。从健康风险和健康资源两个方面对现状进行诊断。

“双评价”中的“资源环境承载能力评价”要求确定生态保护、农业生产、城镇建设等功能指向下的承载能力等级。其中,生态保护功能评价指标包含生物多样性维护、水源涵养、水土保持等方面,建议增加分析各类生态要素的健康效益,例如量化其在降低空气污染、噪声、热岛、亲自然等方面的作用,并进一步明确当前存在的生态问题及其疾病负担。农业生产功能评价指标包含土地资源、水资源等方面,建议增加分析农业用地的污染风险,包括重金属污染、大气污染等,为食用性作物种植区域的划定和村庄类型(集聚提升类、搬迁撤并类等)的划分提供支撑。城镇建设功能评价指标包含土地、水、大气等自然资源和灾害风险,建议增加健康风险考虑,例如分析大型交通设施、污染性工业园区等带来的健康风险,明确风险过高、不适宜进行城镇建设的区域。将健康相关指标融入到资源环境承载能力评价指标体系中,可为城镇空间、农业空间、生态空间的“三区”划定提供支撑。

此外,建议开展“健康专题研究”,探讨公共健康支撑保障系统的问题和对策。例如,在疾病发病率、人均期望寿命等数据获取的情况下,建构规划指标与健康结果的定量模型,明确具有显著影响的建成环境要素,为“双评估”要素选择、“双评价”指标选取和后续规划方案调整优化提供实证基础。还可采用问卷调查、定位数据收集等方式识别居民时空行为,分析居民体力活动的频率、时长、代谢当量和路径选择,探讨居民发生交往的公共空间选址、场地和品质特征,明确在当地环境中促进体力活动和社会交往的空间要素及其优化方式,从而提供公共健康的空间促进。

3.2 方案编制阶段

依据《市级国土空间总体规划编制指南(试行)》(2020年),编制内容包括总体格局、底线约束、空间结构、环境品质、空间形态、基础设施等;健康可通过三条作用路径融入到多个板块。

3.2.1 目标战略

可将“健康城市”作为发展目标之一,并在指标体系中增加健康风险和健康资源的管控要求。规划指标通常包括空间底线、空间结构与效率、空间品质三类,建议空间底线指标在对林地、湿地、耕地、建设用地提出规模约束的基础上,增加重大慢性疾病过早死亡率、病媒生物密度控制水平、人均预期寿命等指标;空间结构与效率增加特定健康设施的空间分布基尼系数反映其公平性;空间品质指标可增加PM2.5浓度平均值、城乡温度差(热岛效应)、经常参加体育锻炼人口比例等体现环境品质的指标。

3.2.2 总体格局和底线约束

总体格局部分要求明确生态保护、农业发展和城乡发展空间;底线约束部分需划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界这三条控制线;可从健康风险和健康资源两个方面考虑健康融入开发总量控制和三类空间布局。在传染性疾病方面,城镇建成区的扩张使病原体宿主物种的栖息地缩减、破碎或边界变化,可能导致人类和牲畜的接触率增加,提升了传染病的传播风险(Patz J A,et al,2004);因此在总量上需要力求城乡发展空间集约紧凑,在布局上避免三类空间无序交织,造成生态空间破碎化,例如生态斑块面积过小和连接度过低。同时,生态空间与农业及城镇空间之间的边界越复杂,人畜共患传染病风险越高(Weinstein J S,et al,2020);因此需要在划定三线时充分考虑边界附近的病原体宿主物种丰富度和密度,控制边界复杂度,酌情设置缓冲区。在慢性非传染性疾病方面,城镇建成区的扩张可能带来热岛效应、空气、水和土壤污染等,农业空间布局影响着当地食物的生产,生态空间发挥着调节气候和空气质量等作用,因此需要在相应的健康风险分析基础上,提出规避和优化的规划策略。例如基于风场和污染源叠加分析、汇水区和污染源叠加分析,明确空气、土壤等的潜在污染区域,提出迁村并点的方案,或明确农业空间布局及需要种植非食用性作物的区域。

3.2.3 空间结构和基础设施

该部分要求划定规划分区,确定建设用地的结构和布局,明确大型基础设施选址等,具有从多条路径影响公共健康的规划内容。在常规规划内容和原则中,已有对于健康的潜在促进作用,例如,职住平衡可减少机动车通勤带来的体力活动不足和肥胖等带来的慢性非传染性疾病;区域基础设施廊道选线和交通枢纽选址等应尽量避开物种丰富度高的用地,减少生态效益损失以及人群与病原体的接触,以降低病原体暴露风险。为更好实现空间的健康促进,可考虑深化的是绘制“都市微气候分区图”,划定传染性疾病风险等级区、高温预警区域等,从而支持健康考虑融入到建设用地布局中。例如我国香港地区在《都市气候图及风环境评估标准》中绘制了都市气候分析图和都市气候规划建议图(规划署,香港中文大学,2012)。同时大型公共服务设施选址和设置需要考虑平疫结合,在现有常规原则和指标基础上,增加防疫抗疫的考虑和内容,例如体育馆、会展中心等设施作为替代性护理场所,规划设置周边的生命通道和防疫物资通行特殊通道等(戴慎志,等,2020)。

3.2.4 环境品质和空间形态

该部分关注城镇公共服务设施、道路网络与慢行交通、绿地与开放空间,并提出空间形态和风貌塑造要求,与空间健康促进的多个方面紧密相关。例如,在健康设施布局上,远离现状健康风险诊断中的高值区,分层级设置安全可达的健康设施,并对各级设施的布局和设计提出平疫结合要求;同时考虑人群分布特征,在健康公平理念下结合特定人群需求配置设施。慢行交通系统可依托连通性和安全性较高的支路设置,串联蓝绿空间和活动设施;优化道路断面和交叉口设计,以减少对步行骑行者的过量污染暴露伤害,并提高体力活动的频率和时长。在绿地与开放空间布局上充分考虑规模效益和可达性之间的平衡,同时考虑城市绿地在疫情期间的作用。空间形态部分主要考虑建筑群布局、街谷空间风场等与污染源和传染源的关系,规划通风廊道和开发强度分区,并通过规划传导指导详细规划。

在方案编制的各个板块,健康可在不同程度上融入现有的工作内容和框架,方式可以是常规规划内容中针对健康的优化,也可以是新增健康考虑的内容。具体原则和指标可从已有研究中获得证据支持、从当地调研中获得关键问题和经验、从跨学科合作中获得创新做法,共同支撑规划方案的细节编制。

3.3 方案评估阶段

规划方案编制后,可对方案进行健康影响评估,从健康风险、健康资源和健康结果三个方面展开(王兰,等,2020a),分别得到健康的正负面效应和综合效应,计算与现状相比的健康增益,或进行多规划方案的比选。

健康风险评估旨在明确规划方案在降低居民健康风险暴露上的作用。评估需确定方案中可能造成或加剧健康风险的空间要素(如区域重大交通设施和市政设施、城市主干道、匝道口、工业用地、污染型市政用地),通过将该类要素和城市背景环境(如风场、热岛、水文)、社会人口因素(如老龄人口空间分布)进行系统叠加,综合评估规划区域内的健康风险分布(王兰,等,2018)。对比现状健康风险诊断结果,可判断规划方案在降低健康风险上的效果;若仍存在健康风险暴露高值区,则需进行规划调整。

健康资源评估旨在评估规划方案的健康正面影响。可采用两步移动搜索法、基尼系数等评估健康资源的可达性和公平性,也可借助已有工具(针对骑行和步行的健康经济评估工具、绿地评估工具等)测算规划方案在体力活动、绿地等方面的健康影响。评估结果可与现状诊断结果相对比计算健康增益,也可用以判断对规划目标的达成情况,补充相应健康资源。

健康结果预测与评估旨在通过数理模型,预测在规划方案完全实施的情况下,可能产生的健康结果(如特定疾病发病率、死亡率和负担的减少)。在评估方法上,可采用比较评估方法,或构建本土预测模型。前者基于实证研究结果获取相对风险(relative risk,RR);后者基于本地现状健康数据,构建模型(如回归模型) 分析“特定健康结果——建成环境”的相关性,得到显著影响健康结果的环境因子及其程度,作为规划优化线索和决策支撑。

方案的健康影响评估遵循“评估——方案优化——再评估——方案确定”的程序,通过对方案的不断优化提高健康效益,最终得到具有健康促进作用的规划方案。

4 顾村镇健康融入国土空间总体规划实践探索

基于健康融入国土空间总体规划工作框架,本文以上海市宝山区顾村镇为对象,开展实践探索。顾村镇镇域面积41.65km²,位于上海主城片区西北、宝山区中西部,兼具中心城区和近郊区的空间特点。鉴于其空间环境的综合性,研究选取顾村作为健康融入镇级国土空间总体规划的代表案例,重点关注了现状和规划中的污染暴露风险、健康设施和居民体力活动等方面。

4.1 现状诊断

在现状诊断阶段,该规划在“国土空间开发保护现状评估”中进行了现状健康风险和健康资源分析;同时开展专题研究获取居民时空行为特征,为方案编制提供支撑。

在健康风险诊断中,规划根据土地使用和道路交通信息确定污染源的位置和类型,建立了缓冲区分析污染物风险分布;并构建了顾村镇建筑模型,使用软件进行数值模拟,分析风场特征。规划将污染源分布、风环境模拟和居住用地分布等进行叠加分析,划定人群污染暴露风险高,需重点优化设计的区域。

在健康资源诊断中,规划分析了现有健康资源的可达性和居民需求,同时采用基尼系数测算健康资源的空间分布公平性。基尼系数计算结果显示,养老设施空间分布差异悬殊,亟需补充配置;居民需求调查显示,各类社区健康资源的供需缺口不一,例如商品房和经济适用房小区的居民养老设施供需缺口大,农民安置房小区的医疗设施相对不足,需要分类进行补充。

同时,规划开展了居民时空行为研究,通过样本人群的GPS定位数据,绘制工作日和休息日出行线路,明确社区生活圈基本范围。发现工作人群普遍存在长距离通勤现象,规划建议在镇区内增加就业岗位,在产业园区周边增加居住;居民的日常非通勤积极出行(步行和骑行)通常不跨越主干路,因而后续规划中的公共服务设施配置充分考虑生活圈单元内的需求。

正负两方面健康情况的诊断和居民时空行为分析为后续规划方案的方案编制提供了基础,可确定需要调整优化的高健康风险地区、需增补的特定健康设施,以及为促进步行和骑行需要考虑的空间范围和设施分布。

4.2 方案编制

该规划在目标战略部分确定了建设健康城镇的总体目标,提出了公共服务、生态空间等方面的健康宜居发展愿景。基于此确立镇域总体格局,控制外围四条生态廊道;并依据现状健康风险分析结果撤并个别高风险村庄,从而降低污染暴露风险。在空间结构板块,在轨道交通站点和重要产业功能区周边增加产业用地,并提高站点周边产业用地强度,降低长距离通勤比例;腾退现有零散工业和物流仓储用地,降低健康风险。例如北侧仓储工业用地毗邻体育和教育设施,人群暴露风险高,规划进行了调整;市级文化设施毗邻市级医院,可能存在病原体暴露风险,且人群集散量大、道路拥堵严重,规划调整了该设施的选址。

在环境品质板块,关注镇区设施配置、道路系统和绿地布局。基于现状诊断结果补充服务覆盖不足的设施,优先布置于风险低值区。提升部分支路和次干路的等级,引导交通量向高等级道路集中,从而减少居住用地内支路的污染物浓度;结合绿地、公共服务设施和支路规划慢行交通系统,鼓励体力活动。例如老镇社区中部健康风险较低,但健康资源不足,规划将社区边缘临主干道的幼托和体育设施调至该处,并新增文化、养老等设施,构建健康活力的社区中心。结合风场模拟规划城市通风廊道,改善城市热环境和大气环境;优化公园绿地可达性,通过增加休闲、冥想和运动场地等方式植入活动功能,充分发挥绿地的健康促进作用。此外,本规划依据时空行为调研结果划定生活圈,在生活圈内配置相应设施,并考虑基于此构建健康安全单元,作为物资储备、疫情隔离的基本单元。

最终规划基于现状诊断结果和发展愿景进行用地布局调整,形成健康融入的国土空间规划方案(图3)。

图3 现状诊断结果与用地布局调整示意

4.3 方案评估

该规划的方案评估包括健康风险和健康资源评估,计算与现状相比的健康增益。健康风险方面,基于规划方案的用地和道路系统识别污染源,并建立三维空间模型模拟规划方案的风环境。污染分布和风环境的叠加分析结果与现状进行比较,显示规划方案的污染最大值明显降低,健康风险低值区显著增加,极大降低了居住用地的健康风险暴露。

健康资源方面,评估了方案在体力活动促进和健康设施供给上的作用。通过问卷调研获取规划前后居民步行和骑行水平变化,采用健康经济评估工具测算体力活动变化的健康影响。结果显示,新增绿地和轨道交通线路预计可带来每人每天增加25min的步行时间和10min的休闲骑行时间;估计每年可减少101例与体力活动相关的死亡。健康设施和绿地的可达性分析结果也显示服务覆盖率显著提高。同时,规划基于健康公平的理念,通过细分社区类型和设施类型,评估了不同类型社区健康资源可达性差异,发现各类健康资源的服务均好性得到不同程度的提升。

综合而言,该规划方案在降低健康风险、提供健康设施、促进体力活动和推进健康公平方面有较好的表现,有利于促进公共健康。

5 结语

世界卫生组织指出,提供对健康具有正面影响的支持性环境是健康促进的重要方式(WHO,2019)。在国土空间规划编制的背景下,本文将对健康支持环境的分析和塑造从城市建成环境扩展到了市域国土空间,提出了全要素促进公共健康的工作框架。本框架的提出主要基于健康城市实证研究成果,力求为循证实践提供引导。由于从研究证据到实际规划建议仍存在不确定性,研究和实践需要不断进行探索。不确定性主要来源于:①空间要素对健康影响的复杂性。空间要素可能通过多种机制影响居民健康,研究方法和结论可能有较大差异(Forsyth A,2018);②研究基地背景(不同的基线人群健康特征、建成环境特征等) 带来的影响效应差异;③不同时期健康关注重点的差异。总体而言,本文构建的方法体系是开放且不断更新的,可通过多种本地健康证据的积累不断完善,提高规划健康促进的有效性。

在国土空间总体规划中深入考虑健康诉求,基于现状诊断、方案编制和方案评估融入健康要点,有助于减少传染性疾病和慢性非传染性疾病的发生,提升公共健康水平。本文进行了理论和实践的初步尝试,以期为后续研究提供基础,为国土空间总体规划实践提供新的思路和方法。

(感谢在案例研究过程中香港中文大学关美宝教授、中国科学院地理科学与资源研究所杨林生教授、北京大学柴彦威教授、宝山区规划和自然资源局和顾村镇人民政府的帮助和支持。)

本文引用格式:王兰,贾颖慧,朱晓玲,等. 健康融入国土空间总体规划方法建构及实践探索[J]. 城市规划学刊, 2021(4): 81-87. (WANG Lan, JIA Yinɡhui, ZHU Xiaolinɡ, et al. Integrating Health in Territorial Spatial Master Planning: Methodology and Practice[J]. Urban Planning Forum, 2021(4): 81-87. )

本文为《城市规划学刊》原创文章

本文为《城市规划学刊》原创文章 欢迎在朋友圈转发

识别二维码 订阅本刊2017-2020年电子阅读版

URBAN PLANNING FORUM Since 1957

创新性、前瞻性、学术性

中文核心期刊、中国科技核心期刊、中国人文社会科学核心期刊、中文社会科学引文索引来源期刊(CSSCI)、中国期刊全文数据库(CJFD)全文收录期刊,中国学术期刊综合评价数据库(CAJCED)统计源期刊,中国科学引文数据来源期刊,RCCSE中国核心学术期刊

投稿链接:http://cxgh.cbpt.cnki.net

Email: upforum@vip.126.com

电话:021-65983507

传真:021-65975019

微信号:upforum

原文始发于微信公众号(城市规划学刊):【文章精选】健康融入国土空间总体规划方法建构及实践探索 | 2021年第4期

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)