东城区雨儿胡同30号院作为修缮整治提升的样板院落,坚持“共生院”的修缮定位,打造为“ 雨儿人家”,改善留住居民生活环境,修缮之后的院落不仅古色古香、整洁干净,还搭建起集合了居民议事、公共活动、社区服务、展览展陈等功能的社区治理空间。

蓝天下,钟楼鼓楼相望而立,偶尔鸽群掠过长空,阵阵悦耳的鸽哨声环绕耳畔;什刹海边,微风轻拂,老街坊们一路漫步细语,登上银锭桥头,眺望西山……

鸽群掠过钟鼓楼

这是许多人心中美好的京城景象,也是市民尹宝丽打小儿的珍贵记忆。

在钟鼓楼脚下生活了近60年,她感受着老城的变化与复兴,“拥挤的大杂院变身整洁幽静的四合院,狭小的胡同宽敞多了,出门遛弯儿,处处是景。”

从钟鼓楼一路往南至永定门,7.8公里长的中轴线串联起景山、故宫、天安门、天坛等一颗颗历史明珠。沿着这条北京城脊梁,古建、四合院栖身的胡同街巷正在有规划地系统治理,恢复风貌,经过腾退修缮,历史文化遗存被逐渐擦亮,焕发活力。

“记忆中的景象回来了,而且更美了,北京城越来越有神韵!”尹宝丽说。

雨儿胡同20号院

01

胡同人家乔迁新居

雨儿胡同30号院,曾是清代值年旗的杂物房,有南中北三排房。尹宝丽就出生在靠南边的一间小屋里。

“我们家的院子是一座公房院,小时候,我对它和胡同的印象就一个字——挤。”尹宝丽回忆,30号院里一共有14户人家,每家都是三四口人挤在10多平方米的小屋里,尹宝丽家算人口多的:父母带着4个孩子,一共6口人。除了尹宝丽出生的那间南房,一家人还有一间北房,“6口人共用20多平方米,显得地方紧巴巴的。”

雨儿胡同里的齐白石旧居纪念馆

雨儿胡同30号院

那时候,胡同人家最想改善的就是居住条件。上世纪七八十年代,胡同里不少院门口搭起了煤棚子,30号院的街里街坊们也开始琢磨给自己的小家扩展空间。

院子里的空间窄了,街坊们就结伴到胡同里活动。白天,大人们在树荫下乘凉、下棋,尹宝丽和小伙伴们在胡同口跳皮筋;晚上,父亲下班回来早,就会带她到什刹海遛弯儿,每次必会路过银锭桥,“夏天,骑在爸爸的肩头,眺望远处青色的西山;冬天,在桥边买一串糖葫芦,走回胡同口之前准能吃完。”尹宝丽说,这些都是她最美好的童年记忆。

暮去朝来,尹宝丽一家住的小院、胡同也在悄然改变。2012年前后,政府开始对直管公房进行整治和环境提升,胡同里每家每户的老房子统一重新翻建。“院里,一水儿的青砖灰瓦、红门绿格窗,抬头一望,屋檐线弯弯曲曲、错落有致。”尹宝丽说,以前院里都是老水表、老电表、老管线,翻建后,水表和电表入户,上下水更新,低洼院增高,小院变规整了,胡同记忆回来了。

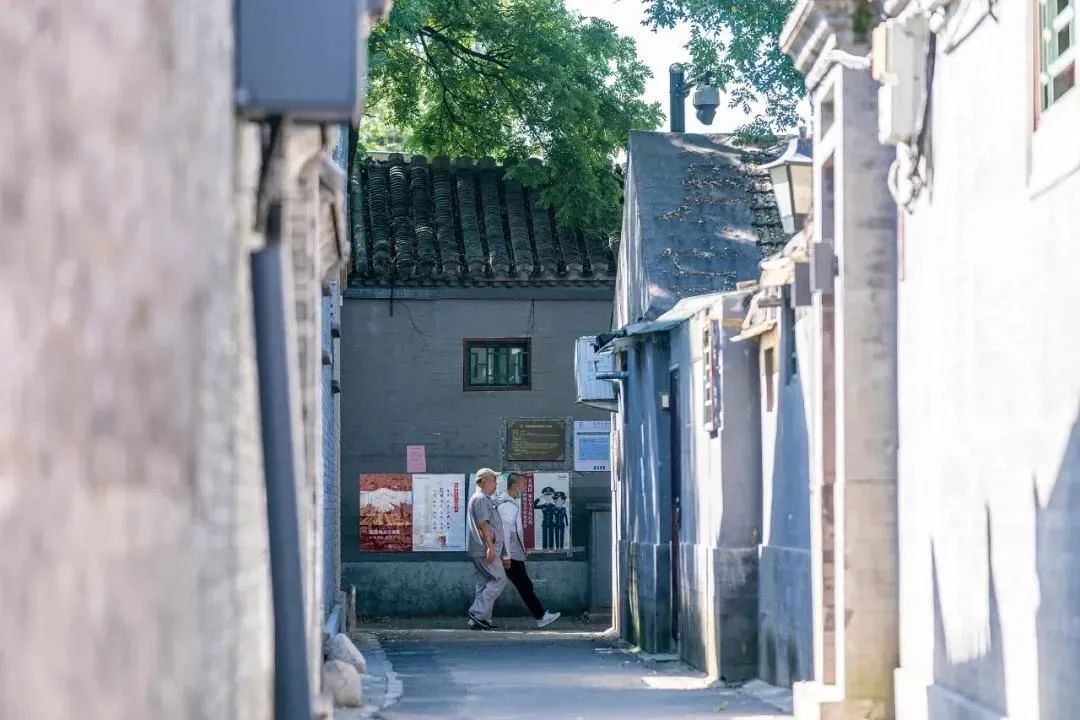

帽儿胡同

小家变化的背后,是城市的努力。

《北京历史文化名城保护规划》《北京历史文化名城保护条例》等政策出台,以北京中轴线的保护和发展为纽带,历史文化名城的保护被纳入规划通盘考虑。2012年,北京中轴线被列入《中国世界文化遗产预备名单》,以中轴线申遗文物腾退工作带动老城整体保护和文物合理利用,已经成为北京历史文化名城保护工作的重点。

2015年9月,东城区帽儿、雨儿、蓑衣、福祥四条胡同修缮整治试点项目启动,以此为老城风貌保护、民生改善蹚路。和尹宝丽一家一样,住在这片儿的老街坊们接触到一个新词“自愿申请式腾退”——政府给居民提供一张自选“菜单”,定向安置、货币补偿、平移置换还是留住修缮,各家自个儿说了算,而不再是以往征收拆迁的旧思路。

蓑衣胡同

2016年11月签协议,2017年搬家、看房、装修……2018年,尹宝丽和姐姐陪着母亲搬进了奥森公园边上的城锦苑小区,新房90多平方米、南北通透。“母亲笑得眼睛弯成了月牙儿。”尹宝丽说,虽然兄弟姐妹4人都有了各自的家庭,但她和哥哥姐姐约定好,每人陪母亲生活一个月,“小区里很多都是以前南锣鼓巷的老街坊,我推着母亲到楼下遛弯儿时,大伙儿还是喜欢聚在一起唠家常,感情还是那么热乎。”

在钟鼓楼脚下生活了大半辈子,尹宝丽也舍不得这段情谊。如今,她每周都要回雨儿胡同转转,到什刹海边上遛遛。30号院已经大“变身”,自建房全部拆除,南中北三排房子古色古香,青砖铺地、窗棂雅致,院子里搭起了廊架,葫芦、葡萄爬上藤蔓,洒下阴凉,两户留住居民的家里也有大变化,厨房卫生间一应俱全,“真是又敞亮又方便,再也不说小院挤了!”尹宝丽跟老街坊打趣道。

02

老楼让景焕靓古都

最近,尹宝丽去银锭桥上转了转。凭栏西望,远处西山美景映入眼帘,“是小时候在父亲肩膀上看到的景色。”望着疏朗开阔的景致,她笑意盈盈。

什刹海

重现这“燕京小八景”之一的“银锭观山”背后,是多个部门的贡献和努力。

“银锭观山”景观视廊曾被一座13层高楼遮挡,因而有了缺憾。这座高楼位于积水潭医院新街口院区,是该院1984年建成的新北楼。

“对我来说,新北楼就像是一位故人,我看着它一步步建成、启用、发展。”北京积水潭医院常务副院长蒋协远在新街口院区工作了30多年。最近这几年,蒋协远渐渐发现,这位“故人”已不堪重负,“新街口院区在最初建院的时候设计的规模就是300至500个床位,日均门诊量500人,职工500人,经过几十年的发展,我们的床位已经扩展到近1000个,日均门诊量达5000至6000人,职工也增至2000余人。尽管2013年回龙观院区投入使用,新街口院区还是显得特别拥挤,患者的就医体验也不好。”

今年3月,为了全面落实北京市核心区控规,推动老城保护和街区更新,积水潭医院新北楼拆除工程正式确定,同时推进位于昌平区回龙观地区的新龙泽院区建设。

5月1日,医院上下正式开始给新北楼“搬家”,“原定一周之内腾空新北楼,我们只用了4天时间,5日,正式向施工方移交新北楼。”蒋协远说,在之后的施工过程中,医院上下全力保障新街口院区门诊、急诊工作正常开展。

在各方的配合和努力下,新北楼的拆除工程顺利进行——

6月18日,从银锭桥上远望西山时,已经看不见新北楼的遮挡;7月22日,新北楼全部楼层拆除完成。

新北楼拆除后,蒋协远也到银锭桥上望了望,目光所及,昔日“故人”不再,连绵西山清晰呈现,他心中豁然开朗,“老院区的就医环境和功能将进一步优化提升,京北地区,新院区已做好准备,为周边居民提供更加优质的医疗服务,辐射带动区域提升医疗服务水平。”

以积水潭医院为范例,北京市将梳理在途、新建项目,严格规划管控,确保城市景观不受影响。“银锭观山”视廊内不再新增影响景观视线的建筑。

03

“北京经验”亮相国际

近年来,滚动修订《北京中轴线申报世界遗产名录文本》和《北京中轴线保护管理规划》;编制《北京中轴线风貌管控城市设计导则》;持续推进北京中轴线文化遗产保护立法工作……北京中轴线申遗保护工作正加速推进。

北望钟鼓楼

北京城内,一幅平缓开阔、壮美有序的空间画卷徐徐铺开——

皇史宬、太庙、天坛、先农坛等中轴线沿线重点文物单位腾退修缮有序推进,擦亮北京历史文化金名片;

珠市口至天桥御道景观恢复,南中轴御道贯通,御道中央青白石微微拱起,两侧铺着青砖,沿御道远望,从天桥可毫无遮挡地看到正阳门;

中轴线北段,北海医院和天意市场完成降层拆除任务,中轴线视廊阻点打通;如今,登上景山公园万春亭,南北眺望,从近处的紫禁城,到远处的天坛、正阳门再到钟鼓楼,一条壮美的中轴线一览无余。

永定门

前不久召开的第44届世界遗产大会“城市历史景观保护和可持续发展”主题边会上,北京中轴线申遗保护成果亮相,为世界各国城市历史景观保护提供可借鉴的“北京经验”。

“作为北京人,我真切地感受到,我们的环境变得更好了,新建的建筑和基础设施与古都风貌协调了,这种改造是一种精雕细琢式的渐进过程,更突显北京历史的厚重和深厚的文化底蕴。”中国文化遗产研究院研究员郑军说,北京市在历史文化名城的保护和中轴线申遗的过程中,始终强调“以人为中心”,充分考虑文化遗产对人的价值和意义,使市民切实感受到保护带来的好处,“市民对文化遗产的保护逐渐理解、支持,进而积极参与其中,同时所有的文物腾退修缮等项目都遵守了文物保护的原则,达到文化遗产保护和市民生活水平提高的双赢效果。”

沿着钟鼓楼到永定门这条中轴线走一趟,蓝天白云下,红墙黄瓦的宫殿建筑和青灰色的民房相映成趣,老城记忆正在街巷中慢慢复苏,映在沿途一砖一石、一草一木之中,融入北京人的朝夕生活中。

内容来源:北京日报

图片来源:北京日报 和冠欣/摄、北京东城 林萱 闫文/摄、图虫创意网

推荐阅读

重磅!北京历史文化名城保护条例全文公布,任何单位和个人都有保护义务

贯彻落实新版《北京历史文化名城保护条例》,五大措施推进名城保护工作

整体保护·青年说(一)|《条例》实施背景下,重点区域的保护重点和探索方向

一脉传“城”——北京历史文化名城保护座谈会召开

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹” 由北京市规划和自然资源委员会发起主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,它系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹APP、新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):唤醒老城记忆

规划问道

规划问道