导读:

弘扬生态理念,打造绿色可持续交通,是迈向生态文明新时代的中国城市交通发展的根本方向。近年来,中国在天津中新生态城、昆明呈贡新城、重庆悦来生态城、中瑞无锡生态城等积极开展了生态交通规划建设的众多实践,但实施效果与规划预期存在落差,交通系统未能抑制小汽车出行的上扬态势,也未能在促进短距离出行、街道活力方面发挥效能。总结规划实践并向更大的城市地区推广,需要系统研究和借鉴世界先进大都市区的成功经验。

瑞典斯德哥尔摩是世界生态城市建设的典范,是2010年欧洲首届绿色之都奖的获得者。作为世界高度发达富裕的城市地区和领先的可持续发展城市,其生态交通系统建设所取得的成就举世瞩目。笔者对斯德哥尔摩城市交通系统进行了较为系统的考察,并拜访了相关规划研究机构。回国后在系统研究大量资料的基础上,深感其生态交通系统建设能给中国正在开展的可持续城市交通实践带来诸多启示。

01

斯德哥尔摩生态交通系统概述

本文斯德哥尔摩特指斯德哥尔摩郡,在官方统计上,与斯德哥尔摩都市区或大斯德哥尔摩地区范围等同,包括斯德哥尔摩市在内的26个自治市,面积6519.3平方公里,位于辽阔的波罗的海西岸,坐落在梅拉伦湖入海处。斯德哥尔摩市面积214.63平方公里,分布在14座岛屿和一个半岛上,市内水道纵横。受梅拉伦湖和波罗的海阻隔,南北瓶颈明显。据此独特的地理格局,交通系统并未采取大规模建设桥隧的方式(图1),其生态、绿色、人性化的系统特征显著。

图1 斯德哥尔摩道路系统

Fig.1 Road system in Stockholm

资料来源:在Google地图上作者自绘

1.1

多层次的轨道服务

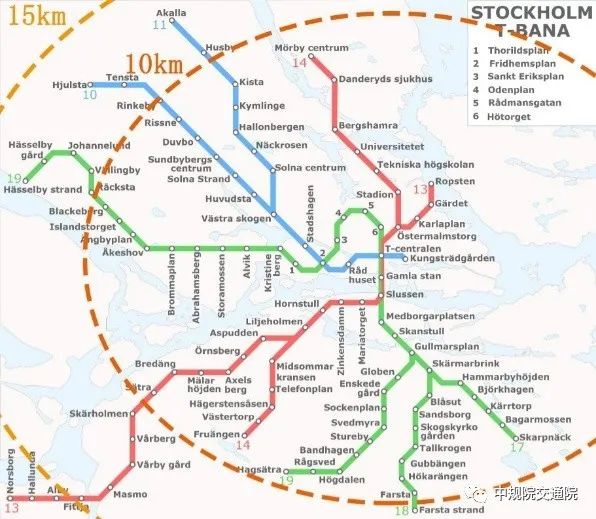

轨道交通包括地铁、有轨电车、郊区通勤铁路等层次。地铁系统用“T”标示,包括三组用颜色区分的线路,而实际按7条线路运营,即绿线的T17、T18、T19,红线的T13、T14,蓝线的T10、T11(图2)。线网主要覆盖半径约10km,呈中心放射型布局,位于市中心的中央火车站站(T-Centralen)是整个网络的中心。各线在郊区分叉出支线,对斯德哥尔摩市及周边人口密集地区形成良好的覆盖。

图2 斯德哥尔摩地铁系统

Fig.2 Metrosystem in Stockholm

资料来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_metro

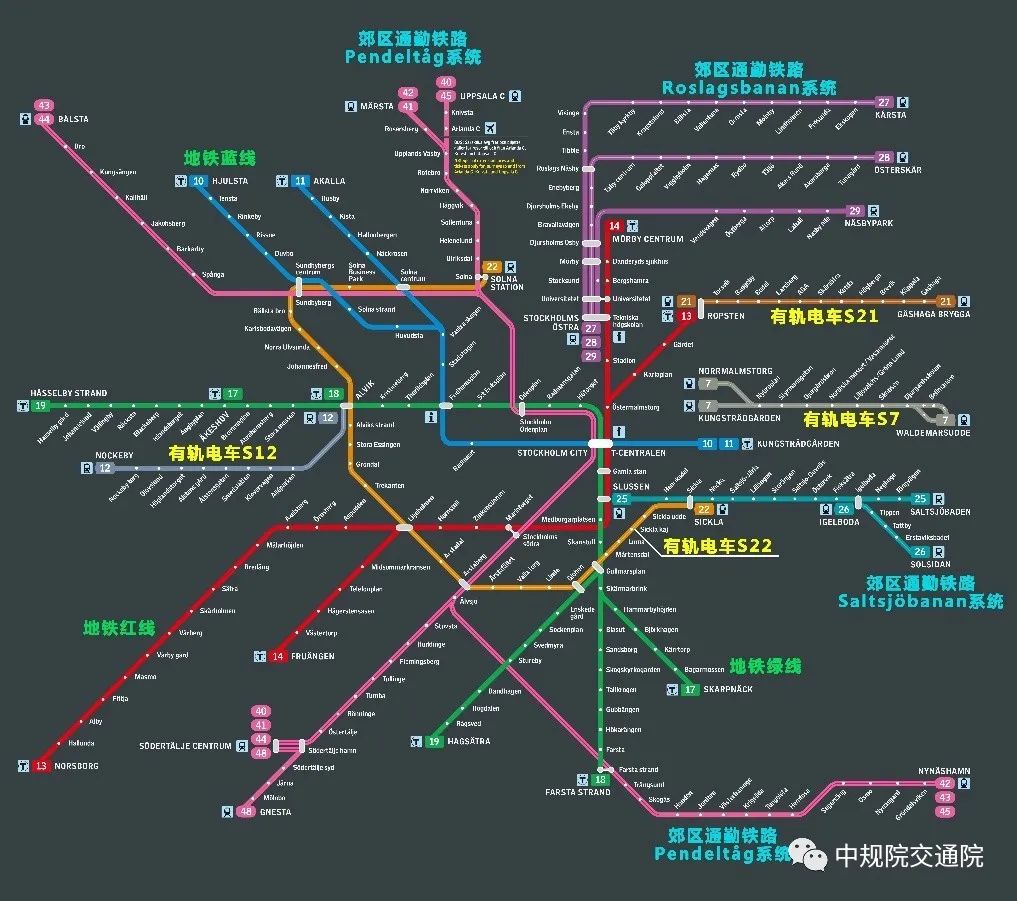

有轨电车系统进一步加密半径10km内的轨道服务,站点用“S”标示,包括S7、S12、S21、S22等线路(图3)。S7位于内城内部,将Djurgården岛上的众多博物馆、景点与市中心相连接;S12、S21是与地铁系统单站衔接的郊外放射线;S22是内城边缘的半环线,支撑多中心城市结构的发展,与各放射性地铁、通勤铁路站点形成有效接驳。

郊区通勤铁路系统主要辐射半径为40km,其中北端达63km外的Uppsala市,南端达50km外的Nynashamn市(图4);且北部Uppsala等3个站和南部Gnesta站位于斯德哥尔摩郡以外。具体又分为Saltsjöbanan、Roslagsbanan和 Pendeltåg三种系统。Saltsjöbanan是独立于国家铁路网的地方铁路,衔接市中心slussen枢纽;大部分区段为单轨,分L25、L26两条线路运营。Röslagstågbanan是目前瑞典仍在商业运营的轨距891mm的唯一窄轨铁路,分L27、L28、L29等3条线路,在市区边缘与地铁T14双站衔接换乘;尽管年代久远,仍在持续进行增添车辆、建设双轨、提高运速等方面的改进。Pendeltåg主要依托国家铁路通道布局,是通勤铁路系统的主体;北部分为3条支线,南部分为2条支线,实际按7条线路运营(J40—J45、J48),功能类似于德国的S-Bahn和法国的RER。

图3 斯德哥尔摩多层次轨道系统

Fig.3 Multi-levelrail systems in Stockholm

资料来源:https://sl.se/ficktid/karta/vinter/SL_Sp%C3%A5rtrafik.pdf

图4 斯德哥尔摩郊区通勤铁路系统

Fig.4 Suburbanrail systems in Stockholm

资料来源:在Google地图上作者自绘

正是依托多层次、发达的轨道系统,在南北向跨湖、海的瓶颈处,建立起包括地铁绿线、红线、通勤铁路、国家铁路在内的以轨道为主的基础设施格局,支撑公交导向的城市总体发展策略。

1.2

以轨道车站为中心的土地使用

斯德哥尔摩的土地使用形态与轨道线网和车站紧密结合。众多地铁车站即是社区或外围城镇的中心,车站出入口与商场、办公等建筑融合,与市民广场相接,周边被商铺、饭店、学校及公共服务设施围绕,促成轨道交通成为社区生活的重要组成部分(图5)。在大多外围新城,高密度的住宅区分布在车站周围,通过人行和自行车道与车站相连,便捷地引导通勤等出行使用轨道交通。

图5 Slussen枢纽是周围社区的中心

Fig.5 TheSlussen interchange as the community center

资料来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Slussen_metro_station

市中心的中央火车站地区是最大的交通枢纽,汇聚中央火车站、汽车总站、地铁绿线、红线、蓝线的T-Centralen站及郊区通勤铁路Pendeltåg系统的Stockholm City站,枢纽通过立体的地下系统连为一体,与商业开发有机结合,与周边办公、宾馆、餐饮等建筑一体化布局,以5-10分钟步行圈支撑了CBD地区旺盛的发展活力。

1.3

畅达的自行车系统

在斯德哥尔摩街头,骑自行车感受到的是快捷、安全、舒适,不亚于小汽车的优越感。自行车通道在类型上,包括布设在部分道路两侧或单侧的自行车专用车道,深入公园、居住区或跨河/铁路桥梁的自行车专用路,以及机非混行的车道。目前市区自行车道系统(含自行车专用路)890km,在通勤主通道上专用车道保持连续。

自行车道在分流、汇流、交叉口处,类似机动车道渠化为左转、右转或直行道,并在交叉口拥有较高的优先权。在有自行车道的道路的交叉口,为减少右转机动车交通对自行车的干扰,将自行车道设置于右转机动车道左侧(图6左);在无自行车道、机非混行的交叉口,自行车停止线提前于机动车,甚至在右转机动车道左侧,局部开辟通达停止线的自行车道(图6右)。

图6 自行车在交叉口的优先权

Fig.6 BicyclePriority in the Intersection

资料来源:作者自摄

市区自行车停放便捷,在宅前、街道、商场、公共建筑、公交车站/枢纽等处停车桩随处可见,同时均衡布局自行车充气站,这与中国虽为自行车骑行王国,人性化的基础设施严重缺乏形成对比。此外,市区形成独立于机动车、完善的自行车交通标识系统,这与中国主要面向机动车的交通标识系统形成对比。

1.4

一体化的客运组织

在考察期间,斯德哥尔摩一体化的公交管理体制、不同方式间便捷的换乘衔接、地铁系统同站台交叉换乘等给笔者留下了深刻印象。

包括地铁、有轨电车、通勤铁路、常规公交等在内的公共交通系统均受斯德哥尔摩郡议会监管,并委托公营的大斯德哥尔摩公共交通公司进行一体化的规划、管理、票制票价服务及财政政策制定,具体分系统、线路的运营维护则以特许经营模式委托给专业公司。与中国大都市城市交通与区域铁路运输条块分割不同,郊区通勤铁路起初作为国家铁路运输的组成部分,但到1970年代后半期,移交给斯德哥尔摩郡运营管理,与城市公共交通的票制票价、换乘衔接系统、运营时刻表进行了整合,车站也实行了现代化改造。

中国城市普遍存在公交出行换乘衔接不便的突出问题,但在斯德哥尔摩,一出地铁站即可见公交车站、自行车停放处,与地铁站、通勤铁路站衔接的常规公交枢纽在都市区均匀分布;同时轨道系统间换乘衔接也尽显精细之处。地铁线网中红线、绿线中心贯穿,在中心区并行三站(即T-Centralen、Gamla Stan、Slussen),实行同站台交叉换乘。其中在T-Centralen站,上下站台叠层,上层站台南向运行的红线与北向运行的绿线同台换乘,另两个方向在下层站台同台换乘;在Slussen站、Gamla Stan站,四轨同层,北向运行的红线与北向运行的绿线同台换乘,另两向在另一站台同台换乘,两个站台通过下层通道衔接。这种同站台换乘设计在地铁建设的1960年代即实现,突出体现着斯德哥尔摩以人为本理念的世界领先性。

1.5

密路网与开放街区

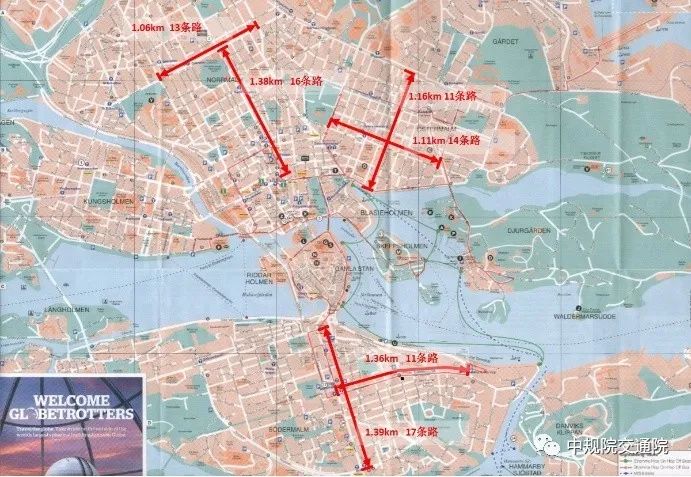

斯德哥尔摩由高速公路、干线道路、集散道路、地方道路等组成的道路系统功能层次分明(图1),同时“窄马路、密路网”的道路特征显著,市中心平均道路间隔约100m,形成开放的小街区用地格局(图7)。

图7 “窄马路、密路网”道路布局

Fig.7 Narrowroad and dense network

资料来源:在Google地图上作者自绘

这与中国道路体系形成显著的反差:在以斯德哥尔摩为代表的欧洲都市区,路网的基础是大量的支路,而中国城市由于支路的普遍缺失,路网的基础变成了主次干路,也相应造成在路网密度、路幅宽度等方面的差异。

1.6

特色有活力的步行系统

斯德哥尔摩是山地城市,广泛布局的各类步梯、电梯等在设计上普遍考虑推婴儿车、自行车等需求,很好地保障了不同高度步行、自行车网络的连通性。同时结合地形,在高处建筑物间或其与交通设施连接处建设天桥,组织立体的步行网络。

市区有两大特色步行街区,一处在Gamla Stan老城区,机动车交通由环岛道路承担,而在内部街巷形成半径约300m、便利游览的步行街区;另一处是位于Norrmalm地区的Drottninggatan大街,作为市中心长达1.6km的步行轴线,南侧与老城区衔接,局部向东西两侧伸展,为购物、游览创造了闲舒的环境。

02

近年来斯德哥尔摩生态交通系统建设的重点

斯德哥尔摩是欧洲在人口和经济方面增长最快的首都区域之一,1986年160万人,2004年190万人,2015年220万人,2017年达到229.96万,占瑞典全国人口的比重超过1/5。为应对人口快速增长和交通需求压力增大,同时保持城市发展活力、吸引力和竞争力,近年来斯德哥尔摩积极致力于可持续生态交通系统建设,并重点在公交网络完善、步行和自行车友好的街道、生态型道路建设、中心区交通需求管理等方面采取行动。

2.1

以轨道为骨架的公交网络完善

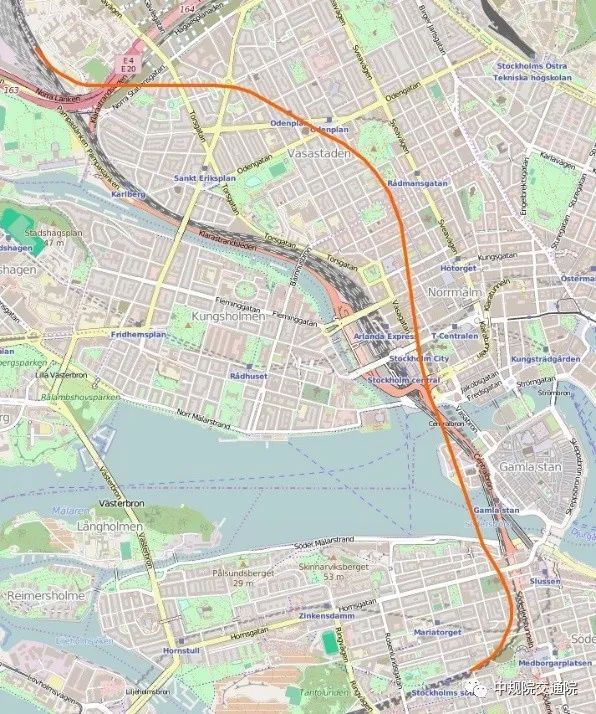

2.1.1完善通勤铁路系统:贯穿城市中心的Stockholm City Line

这是一项与伦敦Crossrail、巴黎RER比肩的重大工程。2017年前通勤铁路Pendeltåg系统在中央火车站以南与国家铁路运输共用2条轨道,每小时满负荷通行24对列车,其中通勤列车16对,区域、长途列车只有8对。鉴于全国80%的列车由斯德哥尔摩始发、终到或经停,该段已成为瑞典国家铁路网的运输瓶颈。

通过修建Stockholm City Line,形成贯穿城市中心7.4km长的隧道,将通勤列车与区域、长途列车分开,建立专门的通勤列车运行系统(图8)。一方面更好地提升通勤铁路服务水平,另一方面有效缓解铁路运输压力,释放区域、长途列车发展需求。Stockholm City Line于2017年7月开通,促成了通勤铁路系统像地铁一样高频运行。

图8 贯穿城市中心的Stockholm City Line

Fig.8Stockholm City Line crossing city centre

资料来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Stockholm_City_Line

2.1.2完善机场集疏运铁路服务:建设阿兰达铁路支线并开行阿兰达快线

阿兰达机场是瑞典王国的枢纽机场,北距斯德哥尔摩市中心37km。为提供市中心至机场的轨道服务,专门建设了19公里长的阿兰达铁路支线在南北两端与国家铁路东海岸线衔接,其中在机场段以5km长的隧道穿越,设置阿兰达南站、阿兰达中心站和阿兰达北站。1999年阿兰达铁路开通,运行由中央火车站直达机场的阿兰达快线,在机场停靠阿兰达北站、阿兰达南站,运行时间20分钟。2012年12月起,通勤铁路列车也经由阿兰达支线停靠阿兰达中心站,机场至中央火车站运行时间38分钟。此外,阿兰达支线每日也吸引约70对区域列车、城际列车、夜间列车停靠阿兰达中心站,极大地扩大了枢纽机场的辐射范围。

2.1.3有轨电车线路的恢复与增建

斯德哥尔摩走过有轨电车系统大量消亡的弯路。一方面,1950-1964年,大量郊区的有轨电车线路升级为地铁的组成部分;另一方面,伴随1967年机动车行驶规则由左行转换为右行,撤除了内城全部的有轨电车线路,郊外仅保留具有独立路权的S12、S21。

2000年以来,有轨电车重新成为重点发展的轨道系统,在更换车型、引进先进信号系统、提升系统外观及乘坐舒适性的同时,增加了两条线路。一是2000年开通了郊区的半环线(S22),并经过2003和2014年两次扩建;二是内城的S7,在1991年作为遗产和旅游线路恢复的基础上,2010年西延至Sergels Torg,提升为常规线路。目前,在S22的西北部还在增建一条由Norra Ulvsunda经Bromma机场至Kista和Helenelund的支线。S7也将计划西延,经中央火车站至市区西部的新发展区Lindhagen。

2.1.4常规公交及轮渡网络完善

为在快捷性和通达性上取得双赢,近年来将常规公交线路划分为三种类型,持续优化线网结构。一类是蓝色干线,和地铁、有轨电车、通勤铁路等共同构成公交网络的主干,覆盖内城大部分地区并服务郊区城镇间联系,计划逐步提升为快速公交线路;第二类是红色普线,近年来在近郊、远郊地区得到较快发展,有效扩大了线网覆盖,增强了常规公交与轨道的衔接;第三类是有限服务线路,深入居住区,便利老年人乘用,可招手停靠;或为满足个性化需求,开行仅限局部时段运营的专线。

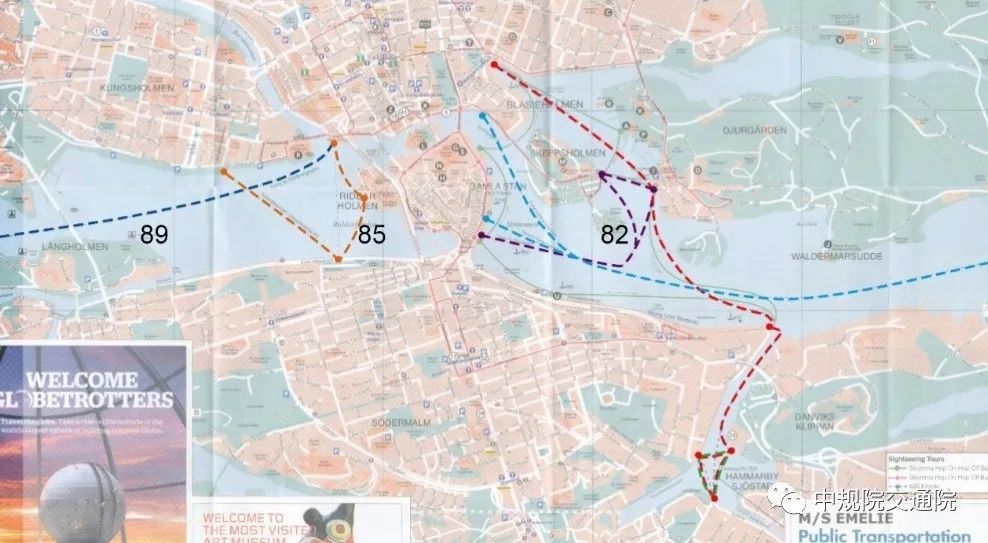

轮渡系统是斯德哥尔摩富具特色的水上公交系统,近年来结合临水景点、用地开发,不断完善航线网络,提高运行频次,并将其有机整合进公交系统,进行统一的线路编号(图9)。这与中国众多跨江河城市一味修建桥隧、轮渡航线趋于消亡形成对比。

图9 不断完善的轮渡航线网络

Fig.9Constantly Improving Ferry Network in Stockholm

资料来源:旅游地图上作者自绘

2.2

步行和自行车友好、有吸引力的街道建设

街道不仅仅是交通运行的空间,而且是社会交往的场所,是城市公共空间的重要组成部分。有吸引力的街道对于提升城市活力、促进市民健康、消除社会隔阂等有重要作用。近年来斯德哥尔摩将建设世界最有吸引力的大都市作为目标,步行和自行车友好的街道建设成为交通系统建设的重点之一。

2.2.1建设适宜步行的城市

斯德哥尔摩市面向2030年的城市规划目标即适宜步行的城市,从土地使用优化和步行网络完善两方面着力提高步行可达性,步行交通量的增加被作为度量街道吸引力的主要指标。首先,推动城市密度和用地功能混合度增大,使更多的就业岗位、商店、学校、娱乐场所等在步行或自行车范围内到达,在减少出行需求的同时,增添街道活动的多样性。其次,着力改善步行网络和步行交通环境,建设更为直捷的步行径路,扩宽人流密集地区的步行道,交叉口实施人行信号优先,完善宁静交通措施等,不断促使短距离出行放弃小汽车、公交而选择步行。

2.2.2自行车道网络扩展和公共自行车系统建设

2012年斯德哥尔摩市制定了《城市可移动性战略》,建立功能完善、安全便捷的自行车网络、成为世界级自行车城市成为主要的发展目标。其中明确自行车道相对路内停车有绝对的优先权,通过取消机动车停放空间或适当限制机动车交通的方式,在主要通勤走廊上的自行车道网络得到了大力扩展。而在无法设置自行车专用道、机非混行的道路上,明确限制机动车车速,保障自行车骑行安全。此外,2006年启动了公共自行车系统建设,明确公共自行车站点布设相对于路内、路外小汽车停车场的优先权,目前系统已覆盖全市,并向郊区各自治市拓展。

2.3

生态型、绿色化的道路系统完善

道路系统的完善仍是不断成长的斯德哥尔摩交通系统建设的重要内容,但其更为注重生态、绿色的考量。

2.3.1干线道路地下化

为保护环境,市区少见高架,近年来完善的道路骨架主要采取隧道、地下道路形式,这与中国城市惯常的高架桥建设模式形成对比。

高速公路环线布局于内城外围,其中于1971年通车的西环主要采取高架桥形式,而2000年后完工的北环、南环主要采取隧道形式。北环全长5km,其中4km隧道,南环全长6km,其中4.5km隧道,包括匝道及相关立交均在隧道内完成转换;计划于2030年建成的东环也将全部采用隧道。

此外,为避免干线交通对市区街道生活的干扰,南北向干道Söderledstunneln以隧道形式下穿Sodermalm地区;Klara Tunnel以隧道形式下穿位于Norrmalm的城市核心区。

2.3.2市中心Slussen枢纽立交拆除及公园化改造

Slussen立交位于Sodermalm地区与老城间的交通咽喉处,苜蓿叶立交长期是Slussen地区的地标,1930年代建成后被誉为“当代最伟大的工程”。在其西侧200m处中央桥及Soderledstunneln建成后,节点的交通功能弱化,市政府决定于2016年将立交封闭、拆除,未来将利用该处湖海交汇船闸的独特景观和临水优势,改造成广场、码头、绿色公园,成为有吸引力的会议地点(图10);并将给予公交、步行和自行车更多的通行空间,通往老城地区优先考虑步行、自行车交通。

图10 1930年代建成的slussen 立交(左)及未来的改造方案(右)

Fig.10Slussen Interchange (built in the 1930s, left) and future renovation plan(right)

资料来源:https://en.wikipedia.org/wiki/Slussenomr%C3%A5det(左);www.stockholm.se/slussen(右)

2.4

以拥堵收费为主要内容的中心区交通需求管理

近年来斯德哥尔摩在交通需求管理方面实施的影响最为显著和深远的政策即中心区拥堵收费,并被视为世界上继新加坡、伦敦之后的又一成功范例。拥堵收费系统由一条围绕内城43km2的收费环线组成,细分为不同的时间段对进入和离开市中心的车辆征收不同的道路使用费率。在2006年进行了7个月的试运行后,经全名公决,于2007年8月起实施永久性收费,并于2016年1月结合交通量变化,大幅提升了高峰时段的收费标准。

作者:全波、叶敏、李潭峰

中规院交通院

加关注 有干货

原文始发于微信公众号(中规院交通院):【视点】斯德哥尔摩生态交通系统建设及对中国城市的启示

规划问道

规划问道