湘江祁阳段风土建筑聚落形态及空间形制特征研究——以龙溪李家大院为例

伍沙

摘要:

文章基于对湖南祁阳地区(即湘江祁阳段)风土建筑普查性质的田野调查,以国保单位龙溪李家大院为例,分析了其聚落形态及建筑空间形制特征。在此基础上,对方言“祧屋”名称进行释义,并从聚落形态、院落形制、结构构架及装饰技艺四个方面总结了湘江祁阳段风土建筑的基质特征。如以祧屋院为中心,居住院呈向心型两翼布置组成“祠居合一”的自生长组团,单个或多个组团形成集中式的聚落形态;“一明两暗”模式的单体建筑和“游亭”结合成“工”字或“王”字型宅院平面,及其内部虚实相生的建筑空间的院落形制;前檐廊施斗拱的穿斗或砖木混合承重结构体系;游亭作为重点装饰区域,有丰富的门窗式样以及梁架雕刻的装饰特征等。

关键词:风土建筑;祧屋;游亭;自生长;谱系

1研究背景及对象

湖南地处长江中游,以境内雪峰山为界,西部属云贵高原,东部属江南丘陵地带。张伟然在《湖南历史文化地理研究》一书中,从方言、山歌句式、信仰及岁时习俗等非物质文化方面的特点分析入手,与上述地理形势对应,将湖南划分为湘资和沅澧东西两个综合文化区。其中湘资区又分为长衡岳(长沙、衡州以及岳州地区)、郴永桂(郴州、桂阳州和永州地区)与宝庆(今邵阳市和娄底市地区)三个文化亚区,本文研究对象所处的祁阳县就在这三个亚区的交界处(图1)。

图1祁阳县区位图

Fig1. Location of Qiyang County in Hunan Province

祁阳县位于今永州市北部。古湘漓、潇贺走廊[1]在湖南境内汇聚于永州,沿湘江经祁阳折而向东,过衡州、长沙直抵洞庭,历来都是连接中原与南岭的交通要道。“唐宋以来,祁阳名流过化为盛,次山(元结)、鲁公(颜真卿)、山谷(黄庭坚)、南轩(张栻),皆卓卓不朽者也……祁人俎豆而尸祝之”,留下了深厚的文化积淀。且其地临近周敦颐故里,后有程朱理学盛行,特别是程正叔教化“以奉先为计”,“卜其宅兆,卜其地之美恶也。地之美恶,土色之光润,草木之茂盛,乃其验也……”载于县志,深刻影响了当地民风。今祁阳县内(特别是湘江沿线)有大量风土建筑存留[2](图2),表现出统一而独特的风土特征,有待进一步深入研究。

[1] 湘漓、潇贺走廊是自先秦以来就存在的穿越南岭、由湘入粤的两条古道。湘漓走廊是灵渠沟通湘水和漓江形成的水运交通线,潇贺走廊是经道县至贺州的陆运交通连接潇水与贺江形成的水陆联运交通线。两条线汇于广西梧州,南下可达广东、广西主要海港城市。

[2] 本次考察对象包括祁阳县传统民居:潘市镇龙溪村李家大院、古形村刘家大院、董家埠村汪家大院、八角岭村黄家大院、柏家村柏家大院、石峡洲村李家大院、侧树坪村杨家大院,观音滩镇八尺村、长塘村、岭上于家村院子;大忠桥镇双凤村郭家大院、蔗糖村李家大院,过水坪镇泉口村院子,下马渡镇元家庙村刘家大院,白水镇三丰村王家大院、洲上村杨家大院,进宝塘镇灰冲王家大院、陈朝村院子、象鼻头村何家大院,凤凰乡长吉村、隐塘村、九泥村、共和村院子,肖家镇尹清村、车上村院子等。

图2 祁阳县境内风土建筑调查点位置图

Fig2. Locations of the villages investigated in this research in Qiyang county

龙溪李家大院位于祁阳县城东潘市镇,湘江以北平坦之地。据李氏族谱记载,其始祖初由豫章(今江西南昌)徙新化,后迁祁阳。清同治九年(1870)《祁阳县志》云:“(祁阳)杉竹之产,饶于他郡,每年架簰载舟,涉洞庭而抵鄂汉者,络绎不绝。”据便利的湘江水运和地区丰富的木材资源,李氏一族在此世代经营木材生意。相关历史记载不多,但李家残破的匾额上依稀可辨“费泽沛”的题名。“费泽沛善书……京师人文会集,校书法,沛在前四五名间”。拥有费公墨宝,足见李家当时的地位与实力。李家大院始建于明弘治十一年(1498),历经300多年,形成了占地36 000 m2、建筑面积15 000 m2的规模庞大的民居宅院[3]。因其始建年代相对较早,且格局完整丰富,建筑质量高,故将其定为该区域风土建筑基质特征分析的主要案例(图3)。

[3] 附近还有新屋院、楠木拗院、粮仓院三组小型组团院落与李家大院有关,但因各组团相对独立,不并入本文一起讨论。

图3无人机航拍的李家大院及其环境

Fig3. Drone image of the Li Family settlement and its surrounding

2李家大院的聚落形态与空间形制特征

2.1聚落形态中主支轴的结构逻辑

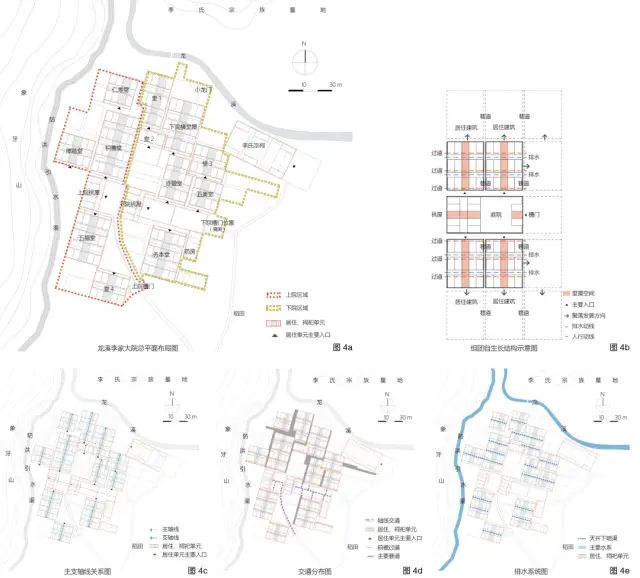

李家大院的聚落形态属于集中式,可分为聚落(李家大院)-组团(上院和下院)-庭院(居住院和祧屋院)的三层级结构,是“祠居合一”的居住群。聚落坐西朝东,三面环山,面临田畴,宗族祠堂设置在东北角入口处。聚落内部通过整体设计,以具有祭祀功能的祧屋院为中心,轴线与祧屋院相垂直的居住院分布左右(南北),以自生长的方式向外发展,形成上下院组团前后并置的布局结构。组团内部形成祧屋院主轴和居住院支轴两条相互垂直的轴线(图4a-图4c)。

上下院组团的祧屋院都是由槽门与围墙围合祧屋而成,以东西向形成聚落的主轴;祧屋为五开间布局,似明代一庙五室的家庙形制;祧屋前设有宽阔的庭院,除承载主要活动功能外,也是聚落交通的总枢纽。祧屋院位于组团的核心位置,是各组团祭祀或重大活动举行的场所。祧屋院与东北角宗族祠堂功能相近,但两者建造年代[4]和祭祀级别不同。组团中祧屋院与居住院是共生关系,可以推断祧屋院与居住院在建村之初相互关系就已经确定,符合有限条件下既要生活又需祭祀的“祠居合一”的组合形态。随着人口的增加,经济实力不断积累,独立祠堂出现,李氏家族完成了“祠居分离”的终极聚居模式。

整体上看,居住院屋顶相互连接,均南北向布置,类似客家民居中的“杠头屋”。仔细分析其内部空间组成,却发现大异其趣。居住院是“一明两暗”单体建筑纵向发展的独立院落,因与祧屋院主轴线垂直,居住院形成的次轴线朝向为南北向,以某堂命名,如五美堂、务本堂、厚慈堂等(图4a)。祧屋院北侧的居住院明显多于南侧,可能与方位尊卑有关,也可能与不同房派发展情况有关,由于缺乏文字资料和其他可进行人类学调查的材料,真实情况不得而知。

聚落内部道路系统处于一般村落纵横巷道与“大屋”内部过道的中间状态。从外部入村道路至各组团祧屋院槽门后,内部交通系统便从这里开始。前面提到祧屋前庭院为总交通枢纽,除沿主轴线通过庭院通往祧屋外,由于两侧院墙及祧屋前檐廊山墙开设多个院门直接通往居住院,或者通过巷道通往居住院,这些路线遂成为支轴线进入居住院的主要方式。居住院院门连接的是由“堂屋-游亭-堂屋”组成的隔而不断、虚实相生的横向礼制与交通功能兼备的空间。也有礼制空间功能明显减弱、以交通功能为主的空间,如下院横堂屋。其面向祧屋院一侧的建筑建有前檐廊,明显是居住院的主要入口面向;三进院落的最后一进建筑后墙也以木质大门(门板现已不存)替代,门前铺有青石甬道,穿过庭院直通聚落北侧门——小龙门,整个堂屋空间中不再有小家庭祭祀用的神龛位置,堂屋和游亭形成的连贯空间完全成为过道性质的交通空间。居住院落山墙之间留有露天或不露天的纵向巷道,每进院落都通过前檐山墙处的耳门及游亭边门的开合,联系居住院两侧巷道,开门后相邻居住院单体建筑的前檐廊全部贯通,形成了整个聚落中与巷道和“堂屋-游亭-堂屋”空间垂直相交的檐下内部的横向过道空间(图4d)。

聚落拥有完整的排水系统,西侧象牙山脚的排洪渠、北侧的龙溪与流经各院落天井的暗渠相结合,很好地解决了场地排水的问题(图4e)。由于聚落组团内部天井下暗渠排水系统的规划,各进建筑基础、天井尺度一致。居住院纵向扩展的同时,相邻居住院也会保持每进建筑横向并列对齐排布,使得其下暗渠横向贯通不同居住院,因此每进带天井的院落就成了组团自生长的基本尺度模块。

[4] 据宗祠大门明间大梁上文字的记载,宗祠建于清咸丰壬子二年(1852年)八月,距今已有160多年历史。

图4a 龙溪李家大院总平面布局图

图4b 组团自生长结构示意图

图4c 主支轴线关系图

图4d 交通分布图

图4e 排水系统图

图4 李家大院总平面分析图

Fig4. Analysis of Li family settlement’s masterplan

2.2虚实相生的空间布局与建筑形制特征

不论祧屋院还是居住院,都是由“一明两暗”最基本的形式[5]纵向发展形成的院落,两进为主,多则四进;由于游亭的加入,使前后进堂屋连成整体,形成“工”字或“王”字形平面[8],空间虚实相生。

(1)祧屋院、祠堂院建筑

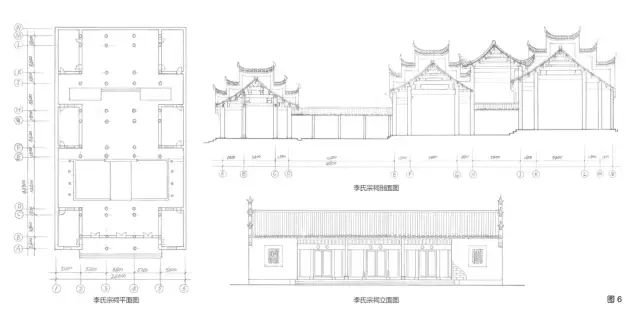

李家大院现存上院祧屋为穿斗结构和砖墙混合承重结构,面阔五间,带前廊。明间两品梁架仍保留穿斗结构,板壁墙,进深为7柱6瓜15檩,屋顶为人字水。前檐廊部分梁架是主要的装饰部位,穿枋雕刻成扁平月梁,枋头呈象鼻形,挑檐枋上的驼峰承栌斗支撑檩枋,以祁阳县进宝塘镇陈朝村何家老屋的祧屋推断,其栌斗上应出泥道栱承托檩枋条,今已不存(图5)。下院祧屋除保留基本格局之外,房屋结构与装饰构件都已经更换。三进祠堂院落是典型的大门、享堂及寝堂格局。建筑也是五开间,因活动需要较大空间,享堂与寝堂中间两品梁架使用抬梁结构,其余则都是砖墙承重结构,前檐廊构造与祧屋类似。两堂之间有开敞的游亭,将前后空间连为虚实相间的整体(图6),增大了使用空间。

[5] 余英在《东南系建筑区系类型研究》中谈到,“一明两暗”建筑原型以往没有得到应有的研究,但它是中国民居建筑最为普遍的形式,这一原型的衍化可沿横向及纵向两个方向发展。

图5a李家大院上院祧屋平面图 图5b李家大院上院祧屋剖面图

图5c 李家大院上院祧屋前檐斗拱 图5d 何家老屋前檐斗拱

图5 李家大院祧屋建筑形制

Fig5. Architectural features of tiaowu (ancestral hall in Li family Settlement

图6a 李氏宗祠平面图;图6b 李氏宗祠立面图;图6c 李氏宗祠剖面图

图6 李家大院宗祠建筑测绘图

Fig6. Architectural drawings of ancestral temple in Li family settlement

(2)居住院建筑

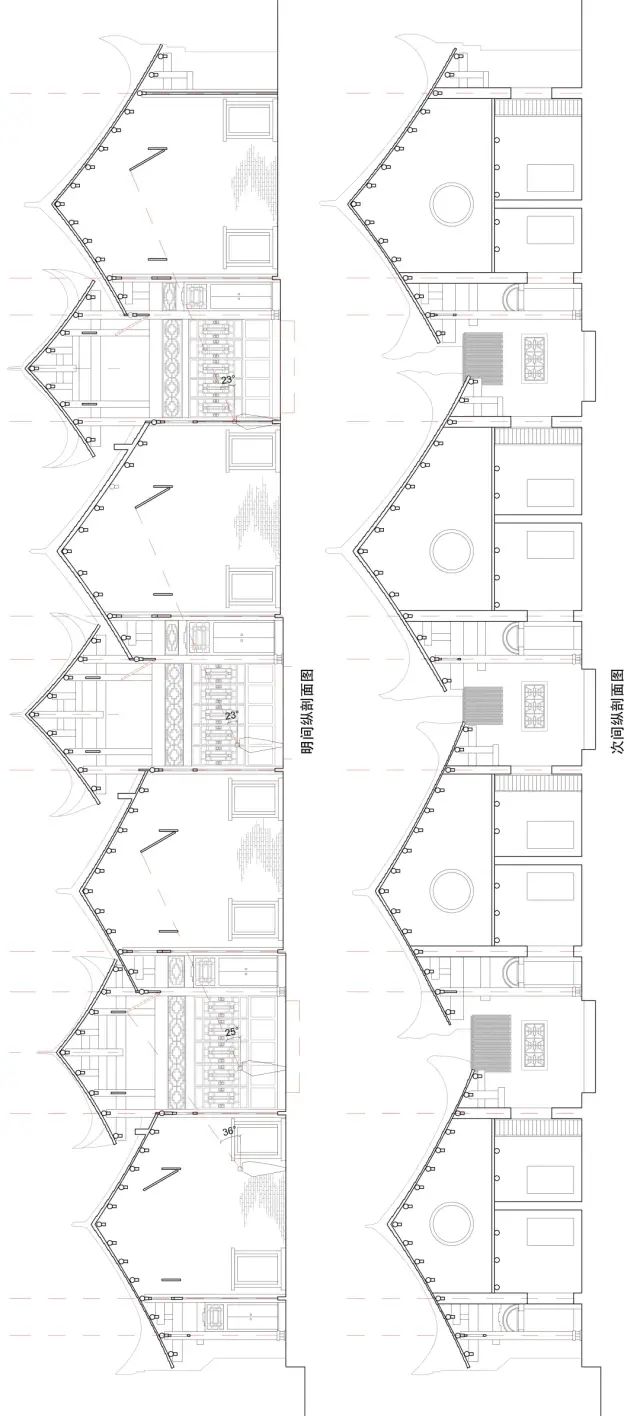

居住院平面形式如上所述,五开间平行布置,每进单体建筑都有前檐廊,明间堂屋通过游亭连成一体。次间及稍间一般被分隔成前后间,两层,室内相互贯通,布局灵活,于前后檐廊和堂屋侧墙开门。居住院主体为眠砌砖墙承檩结构,前后屋面分水相同,脊檩前移一檩,前部檐口高于后部檐口,前坡屋面水平投影小于后坡屋面水平投影,主要是为了室内纳阳、扩大使用空间以及迅速排除雨水。前檐廊部分的结构与上院祧屋类似,后檐使用七字挑木构架承檩。屋脊于尽端由青瓦砌成升起曲线,堂屋前后各设3扇门。由于李家大院木质门扇均已不存,考察相邻大院木门知其有内外两层,外层为镂空雕花窗,内层为可升降木板,通过固定装置开启或关闭,以适应炎热和寒冷天气的不同需要(图7),门扇之上多设冰裂纹缀梅花图案透窗。两山墙为人字形封火墙,山墙开往巷道的窗户都是木质雕花窗,经灰泥包裹,起防火的作用。

图7 双层木门

Fig7 Double-sided door for ventilation

两进建筑的堂屋之间,前进建筑的后檐柱与后进建筑的前檐柱共四柱形成高于屋檐的游亭。单独考察游亭空间,堂屋前后镂空雕花门扇、游亭两侧镂空固定门扇,以及连通两侧居住空间的板门,将游亭限定成一个半开敞的相对独立的空间。堂屋、游亭及两侧居住空间既分隔又连通,在各种门扇的开合之间,公共区域和私人区域灵活转换。游亭为减柱穿斗结构,屋顶形式有四角起翘的歇山顶,也有简单的两坡、两坡加披檐等形式,遮风避雨的同时,也保证了有充足的阳光可从后坡与游亭屋顶间的空隙射入。

游亭也是整个院落的重点装饰区域。通过对本地区其他建筑的考察可知,将游亭短柱装饰成狮子等瑞兽十分常见。同时游亭也是匾额的悬挂之处,前文提到的费泽沛所题匾额就悬挂于游亭。屋顶后坡明间檐口砌有排水用的矮墙,其内侧面刻四字匾额,常写“业精于勤”等语,可见其空间在整个院落中的重要性。被游亭一分为二的天井院整齐地铺有青石板,并设有排水口,其下是纵贯整个村落的排水暗渠(图8)。

图8 李家大院二进院建筑分析图

fig8. Building analysis of the second countryard of the Li Family Settlement

对游亭与堂屋形成的空间进行整体考察发现,堂屋地坪与游亭地坪连续成一个整体,“堂屋-游亭-堂屋”的空间明暗交替,虚实穿插,行进通道的主要节点处都与匾额有很好的视线关系,包括悬挂于游亭内的匾额,显然是经过精心设计的(图9)。除了在连续的堂屋序列中屋顶、地坪因由前向后有不大的高差增加仍体现着尊卑与秩序外,这一序列空间更多体现的是一种平等、均质的空间性质。最后的堂屋后墙开左右两扇后门,中间墙面的神龛多由圆形镂空雕花窗替代,这是与湘语方言区其他风土建筑不同的地方。

图9 积善堂明间及次间剖面图

fig9. Cross-sections of Jishan Hall countyard

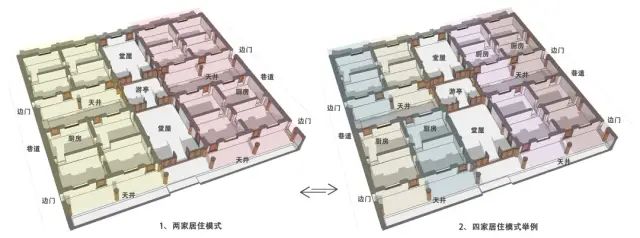

考察这种空间体现的居住形式,以李尊藕1953年的五美堂房契(图10)结合现场访谈可以发现,这样一个两进院落,通常是以堂屋为中心,分为两家或四家居住。李尊藕与其兄长李尊贲拥有两进院落的右半部分,前后共8间房屋。分家时考虑均好的原则,将前后进、对角线的房间划分为四间两份房额,加上前后半间堂屋两个,分给了兄弟二人(图11)。堂3位置(见图4a)的李某家拥有两进院落的前后稍间四间,次间前后四间为另一家人居住。可以看出,通过游亭边门划定的单元很可能是居住的基本单元,前后院带天井的生活方式仍然存在于这种院落形式中(图12)。这也成为祁阳地区风土建筑发展出来的于“一明两暗”基本形式外的重要特征。

图10 李尊藕土地房产所有证(1953年)

fig10. Li Zun’ou’s land and property ownership certificate (1953)

图11 据李尊藕1953年房产证推测的居住平图

fig11. Distribution of the property between Li brothers based on Li Zun’ou’s speculation

图12 院落使用情况图示(以二进院为例)

fig12. Different scenarios of function distribution in a two-jin courtyard complex (two courtyard along the central axis) based on the number of households

3 “祧屋”释义及其空间形态

祁阳方言将聚落组团中正堂屋称为祧屋,有上下祧屋之分。从李家大院聚落结构的分析可以看出,祧屋的本意、承载的历史功能以及其在组团布局的核心位置,都很好地体现了“祧尊而庙亲”的观念,是祁阳地区风土建筑的重要特点。“祧”是古代祭远祖的家庙,颜师古曰“远祖曰祧”,《仪礼疏》曰:“迁主所在曰祧。周礼,天子七庙,文武为祧,诸侯五庙。则祧,始祖也,是亦庙也。言祧者,祧尊而庙亲,待宾客者,上尊者。”郑玄注:“祧之言超也,超上去意也,不毁之也。云迁主所藏曰祧,天子有二祧以藏迁主,诸侯无二祧迁主藏于大祖庙,故此名大祖庙为祧也。” 尽管形制不同,历代帝王皆设置祧庙,明清北京太庙内最后一进院落设独立祧庙,祀始祖的肇、兴、显、景四祖。清黄汝成在《日知录集释》中记录明末浙江仁和柴绍炳讲士大夫建祠堂的说法云:“若从众建为祠堂,亦宜衡量古今,不失礼意。其祠宇宜作两层,外为庙,内为祧室。庙则始祖居中,而高、曾、祖、考依昭穆为次。亲尽者当奉主于祧室,岁一合祭焉。”其中讨论的民间祠堂与太庙建筑规制类似。可将祁阳地区风土建筑归纳为三种祧屋院类型,即以龙溪李家大院为代表的一进院、侧树坪村杨家大院为代表的两进院,以及蔗糖村李家大院为代表的三进院(见表1聚落形态卫星图)。一进院及两进以上院落的最后一进建筑多为穿斗结构形式,空间较为封闭,是存放牌位的空间。其前一进院落建筑多为抬梁结构,空间大且开敞,是主要祭祀活动举行的空间,形制类似家庙、祠堂,并未发现明清太庙及柴氏所讲“外为庙内为祧室”的布局。结合祁阳地区各聚落的结构分析,如李家大院,可以看出祧屋院是组团级祭祀中心,并非宗祠(图13),因此也不必按礼制设置外庙内祧室的繁琐布局,仍用“祧”字来命名祠祀建筑,应是自宋以来是否允许民间祭祀始祖、始迁祖的讨论及其制度推行在风土建筑中的具体体现。

以“祧屋”命名的祭祀建筑是体现湘语方言区风土建筑特征的重要文化遗存,具有深入研究的价值。本文仅就祁阳地区祧屋形式进行了考察,其名称在湘语区甚至其他地区的分布范围、院落建筑形式以及相关文化内涵还有待进一步研究。

一进院 两进院 三进院

图13 祧屋院平面类型简图

Fig13. Tiaowu’s location in complexes with different numbers of courtyards along the central axis

4祁阳段风土建筑的基质特征

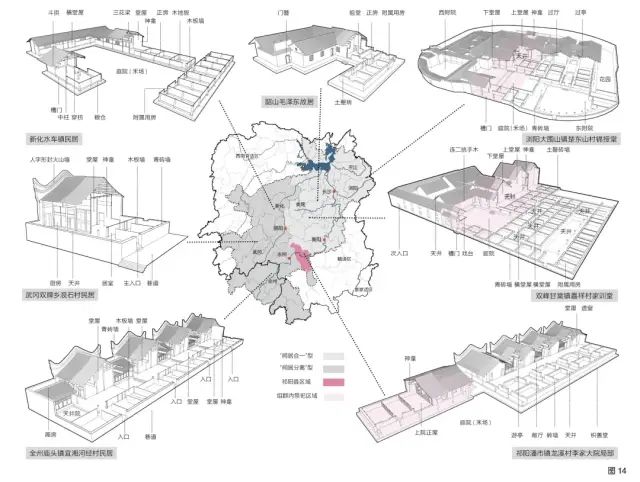

湘语方言区风土建筑大体可以分为两大类:长益衡和湘双片区的“祠居合一”型,邵武、绥会和永全片区的“祠居分离”型[6]。与前面提到的湘资文化区中亚区划分基本吻合,祁阳风土建筑正好处于这两大类型交互影响的地方(图14)。不同文化特质在祁阳县交汇,风土建筑具有聚落结构“祠居合一”的趋势,但又部分保留了以纵横巷道连接独立居住院落单元的模式。

[6] 本文所述“祠居合一”形式主要指以祭祀空间为核心的“大屋”形式,如张谷英村、嘉祥村朱家大院等,聚落结构中往往有相互垂直的主支轴线;“祠居分离”形式主要指祭祀空间独立成院,且与居住空间相分隔的布局形式,聚落结构中主支轴线往往相互平行。

图14 湘语方言区风土建筑谱系图及本文研究区域位置示意图

fig14. Vernacular architecture pedigree in Xiang dialect area and the location of this research area of this article

通过对祁阳县全面的实地考察及对李家大院的详细分析,可以从聚落形态、宅院类型、构架特征、装饰技艺四个方面将祁阳这一区域风土建筑的特点概括总结如下:

(1)以聚落中各类建筑与可耕作土地之间的空间关系来看,这一地区的聚落形态多为集中式,有聚落-组团-院落三层级结构的多组团聚落、组团-院落两层级结构的单组团聚落等类型。在多组团聚落中,地势平坦的地区各组团(一般为两个组团)大多朝向相同、前后布置[7],如龙溪李家大院、双凤村郭家大院;也有少数地形受限的地区,组团沿池塘、山脚等布置而朝向不同,如侧树坪杨家大院。单组团聚落一般规模较大,独屋成聚落,如董家埠汪家大屋、柏家村柏家大院等(见表1聚落形态卫星图)。组团内部则祧屋院居中,居住院两翼相对布置,主支轴相互垂直。聚落呈向心型“祠居合一”的形态,其内居住单元建筑前檐廊过道与单元间巷道纵横交错,相互通达,其外屋顶接连成片。人口较多的村落建有宗族祠堂,如龙溪李家大院、侧树坪杨家大院等。祠堂与聚落的关系,以位置的远近可分为结合型与分散型两种。

(2)以宅院的性质不同,可分为祧屋院(包括祠堂院落)和居住院两种,其基本组成元素都是带前廊的“一明两暗”模式的独栋建筑。祧屋院院落形制前文(第3小节)已做总结,不再赘述。居住院典型的院落形制是独立的“一明两暗”建筑或其与游亭组合而成的“工”字、“王”字型平面的院落形式,较典型的如李家大院厚慈堂。横堂屋与游亭组成贯通空间,平时合上门扇即形成多个小的私人空间,遇大事(红白喜事、寿宴等)时可将全部门扇开启,形成较大的公共空间,有多变的使用功能。游亭建筑的使用适应湘江流域炎热多雨的气候,夏日可形成拔风筒结构,通风散热,同时可以挡住太阳直射,形成阴凉处,调节院内小气候,雨季可挡雨,行走其间不湿鞋。最后一进堂屋并未采取明显的建筑手段增强其空间等级感,无神龛,由后墙的透窗取而代之。

(3)建筑的木构架做法有抬梁结构和穿斗结构两种形式。祧屋院和祠堂木构架做法类似,通常槽门及第一进院建筑多为抬梁结构,最后一进院建筑多为穿斗结构。观音滩镇长塘村九房垣、下马渡镇元家庙村祧屋院抬梁结构保留了较早期做法,七架梁插入前后金柱,其上施斗拱层叠五架梁和三架梁(图15a);其他抬梁结构基本类似,仅斗拱替换成其他装饰短柱、驼峰等构件(图15b)。穿斗结构形式多与李家大院上院祧屋类似,砖木混合承重及穿斗结构承重在居住建筑部分都较为常见。

[7] 本区域风土建筑的重要特征是组团中有主次两条相互垂直的轴线,以主要组团主轴为聚落的朝向。

图15a 九房垣

图15b 李家大院

图15 祁阳片区的抬梁构架

Fig15. Post and lintel timber frame in the Qiyang area

前檐檐廊部分的结构中,斗拱的运用是其主要特点,晚近的大屋中也有相对简化的做法,但构造逻辑基本保持一致。穿插枋上驼峰、人字拱较有特色;檐口插拱的做法在槽门等建筑中也时有发现。

(4)祁阳地区建筑比较朴素,无过多的装饰。抬梁构架的丁华抹额拱、驼峰、梁头等部位稍加雕刻,游亭是建筑中最重要的装饰区域,装饰以冰裂纹等各式纹样的透窗是其主要特点。

湘江祁阳段风土建筑基质特征总结见表1:

表1 祁阳地区风土建筑基质特征总结表

Table1: Typical features of vernacular architecture in Qiyang County

5民居遗产研究及保护的困境

李家大院民居建筑的保护修缮存在较大问题。明清官式建筑和早期具有重要历史价值建筑的修缮受到广泛的关注,行业也制定了很多保护修缮的标准。但是对于民居建筑,即使是国家文物保护单位,也没有相关的修缮及验收标准。文物真实性、完整性的保护更是没有专家及相关单位的技术支持,在具体工程实施过程中,施工工艺、使用材料等都发生了很大的变化,一些具有重要历史或民俗信息的建筑被拆除或更改。如李家大院下院祧屋两侧的L型回廊,由于年久失修,屋顶部分已经塌落。在对居民进行采访时,住在亦爱堂的李大爷描述了李家大院以前的结婚习俗,特别强调在祧屋拜堂之后,新人需要通过两侧回廊进入各家巷道,然后到达各家,明确的仪式路线清晰地存留在李家大院人们的脑海里。然而在2019年的文物建筑大修工程后,此回廊建筑连遗迹也无从寻找了。无独有偶,上院横堂屋的游亭,即上文提到的歇山顶游亭,经过一次大规模的修缮,与本村其他游亭以及本区域内其他大院游亭建筑屋顶形式进行对比可以发现,我们现在看到的这个游亭的屋顶很可能是在修缮过程中改变了原有形式。综上,民居类文保单位建筑修缮得相对简单,设计及施工方案缺乏详细的调研和论证,民居类建筑保护修缮的标准亟待完善。

李家大院于2013年被评为第七批国家文物保护单位后,原居民大部分已经迁出,传统生活方式已不再,每年元月初一及十五的全村大规模舞龙仪式也时断时续,难以为继,人与自然和谐共处形成的风土建筑、风俗文化等,目前只剩下风土建筑一项孤立支撑,并非风土建筑保护良策。检索已有的研究成果,祁阳段民居建筑的研究十分稀少,其建筑本体体现的研究价值还有待继续深入挖掘,多学科综合交叉的研究以及对新技术的利用将有助于加强我们对它的认识。

图片来源:

图1、图2、图4、图5a、图5b、图7-图9、图11-图13:伍沙绘制

图3:伍沙、吕薇摄影

图5c、图5d、图15:伍沙摄影

图6:伍海兵绘制

图10:李尊藕提供

图14:伍沙绘制,湘语方言区底图为张振兴主编《中国语言地图集》(第2版)中《B-19湘语》地图(商务印书馆2012年版)

本文完整阅读见

《建筑遗产》2021年第3期

本文标准引文格式如下,

欢迎参考引用:

伍沙.湘江祁阳段风土建筑聚落形态及空间形制特征研究——以龙溪李家大院为例[J].建筑遗产,2021(03):66-76.

作者简介:

伍沙,讲师, 北京建筑大学建筑与城市规划学院(北京100044),同济大学博士后研究员(201801-202109)(上海200092)

收稿日期:2020-03-20

项目基金:国家自然科学基金(51738008,59108412)

![]()

欢迎关注《建筑遗产》2021年第3期(总第23期)

※ 官方微店有售 ※

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):湘江祁阳段风土建筑聚落形态及空间形制特征研究——以龙溪李家大院为例

规划问道

规划问道