导读

2021年9月26日,2020/2021中国城市规划年会暨2021中国城市规划学术季的学术对话二十二“新职住平衡与交通治理”在成都召开,广州市城市规划勘测设计研究院院长、教授级高工邓兴栋先生应邀作了《广州新职住平衡与交通战略思考》的精彩主旨报告。

本文字数:3270字

阅读时间:10分钟

邓兴栋

广州市城市规划勘测设计研究院院长、教授级高工

邓兴栋院长认为:在国家高质量发展的新阶段,重新定义职住平衡,并通过职住空间的重构,实现交通网络与人群出行功能布局、空间结构的整体再平衡,达到运行的效率、人居环境与社会公平的再优化,是新时代空间治理要探讨的一个核心问题。

#1

各学科对职住关系研究的侧重点

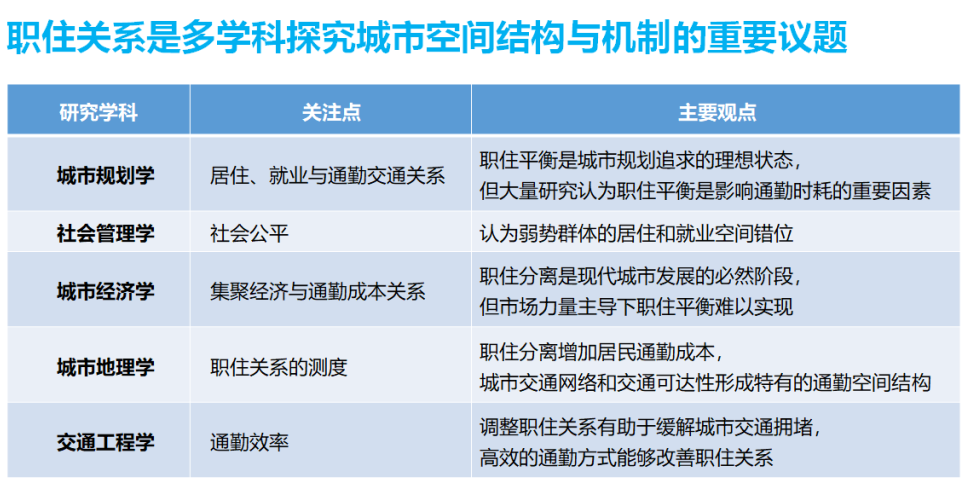

首先,邓兴栋院长阐述了各学科对职住关系研究的侧重点。

职住关系是近几十年来各学科研究的热门话题,职住平衡是职住关系的一种,不同的学科存在不同的理解。职住关系是企业和政府两股力量、居民和企业两个群体、生产与生活两种活动这些因素共同作用的结果。城市规划学更关注土地利用的布局和通勤交通的关系,将职住平衡作为城市规划追求的一种理想状态。经济学则认为职住分离是特大城市发展到一定阶段的必然状态,特别是在市场力量主导下,它是来自于集聚经济和通勤成本的关系,职住平衡是难以实现的。地理学更关注职住关系的测度,研究测度职住关系的指标和标准。社会学关注社会公平,侧重于研究弱势群体的通勤方式和通勤时间。交通工程学则更关注通勤的效率。由于出发点不同,各学科研究职住关系很难有一些很明确的结论。

目前城市处于空间重构的阶段,改革开放40年,城市由快速扩张到存量提质、高质量发展,经济社会因空间的重构带来了深刻的变化,职住关系也将面临新的定义和变化,交通是职住关系构建的重要媒介和支撑。城市更新时代到来,在新发展理念指导下,探讨如何利用交通这个重要的触媒来实现一种新的理想状态的职住平衡。

#2

新职住平衡的设想

其次,邓兴栋院长结合广州职住空间发展实践提出对新职住平衡的设想。

回顾广州过去70年城市空间发展的历程。

1

改革开放前几十年,基本是生产项目建设城市,大厂大院办社会。根据广州市建成区和人口的数据变化,该阶段人口的增幅是建成区的增幅的4倍,建成区从36 km2发展成了72 km2,人口从116万增长到524万,这个阶段职住关系是比较平衡的。

2

改革开放(1978年)到分税制改革前(1993年),地方政府采用财政包干分税制,土地政策相对宽松。全国快速工业化,广州、深圳特别突出,此时土地仅作为一种生产资料,而不是一种金融产品,集体用地鼓励入市,地方财政主要来源于企业税收。该阶段建成区的增幅是人口增幅的9倍,出现了大量的村级工业园,开发区星星点点。

3

1994年分税制之后,1998年土地法的修改,杜绝了集体用地直接入市的情况。2004年“831大限”,明确了政府作为土地的唯一的供应商,大量的税收上交国家,土地财政出现。该阶段广州建成区面积增幅是人口增幅的6倍,华南板块诞生,番禺建设了8个千亩以上的建设小区。改革开放以后,职住逐步分离。

4

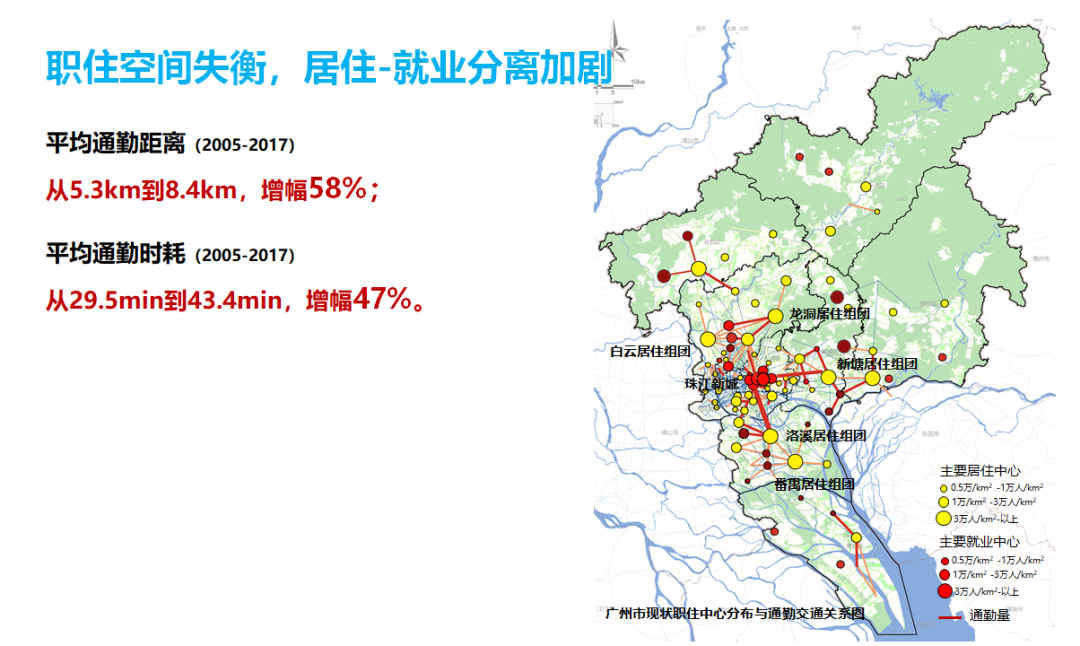

2006年国务院出台了规范管理土地出让金的规定,土地出让金纳入地方财政的第二笔帐,这个历史性的变化影响了政府的运作模式,城市扩张的问题在广州呈现。从数据上来看建成区面积增幅和人口的增幅相当,但在这个阶段里,城市的运作主要还是依靠土地财政和挤占。比较过去40年,就业岗位密度的梯度变化远强过居住密度的梯度变化。虽然过去40年也多次提出多中心网络化的要求,但是职住空间的失衡,导致居住和就业的分离加剧。从过去的12年的数据看,包括珠江新城在内,产生了多个高度的就业集聚区,而很多居住小区在外围建设,在一系列的政策推动下,逐步演化成广州目前的空间结构。

通过对广州24小时每5分钟的人的空间轨迹等数据研究,锁定了信息科学、金融保险、卫生医疗等关键岗位从业者,这批人是城市的骨干和脊梁,占比达到了41%。其通勤时耗约为1.5小时,工作时间平均达11个小时,而对休闲空间的使用时间不足28分钟。此外,广州本科以上的人口约260万,其中约40%居住在低成本空间(城中村)里,这类人群的通勤时间、通勤距离明显高于平均水平。

城中村过去15年改善情况如何?分析城中村改善前后的职住关系,发现已改完的城中村并未改善职住平衡。改完后,居住人口普遍增加了50%-80%,但租客的比例降减少了10%-20%,整体阶层发生跃迁,低收入群体占比降低40%以上,90%原租户仍在周边1-3 km范围内选择新租住空间,新居民的通勤距离由原来的4公里增加到8.1公里。表明,在过去十几年9条村的改造过程中,职住平衡没有得到改善。同时,对广州新业态从业人群分析,从业者约90万,有87%居住在城中村。

在空间重构的背景下,围绕生态文明、绿色发展的时代主题,在城市更新和科技创新的发展动能驱动下,应更加关注人的需求,以人为核心。探究城市更新是否会提高城市成本,是否能够通过创新吸引关键工作岗位的人群、是否会留住人才,摸索广州转型升级的新路径。广州现状有住房970万套,城中村有554万套。有970万人住在低成本空间,600万人住在城中村。广州提出五年推进183条城中村改造,步入城市更新发展新时期,迎来职住关系重塑新机遇,需要在顶层设计和技术支撑方面对空间结构的重大变化进行预判。

我们团队认为新职住平衡是以人为核心的职住关系再思考,不只追求职住空间的临近与可达,而是更关注人的多元需求,更强调安全、公平、健康的多元价值观。以交通网络与人群出行、功能布局、空间结构的整体再平衡,达到运行效率、人居环境与社会公平的再优化。

#3

广州交通战略发展的“三个再造”

然后,邓兴栋院长围绕新职住平衡提出广州交通战略发展的“三个再造”。

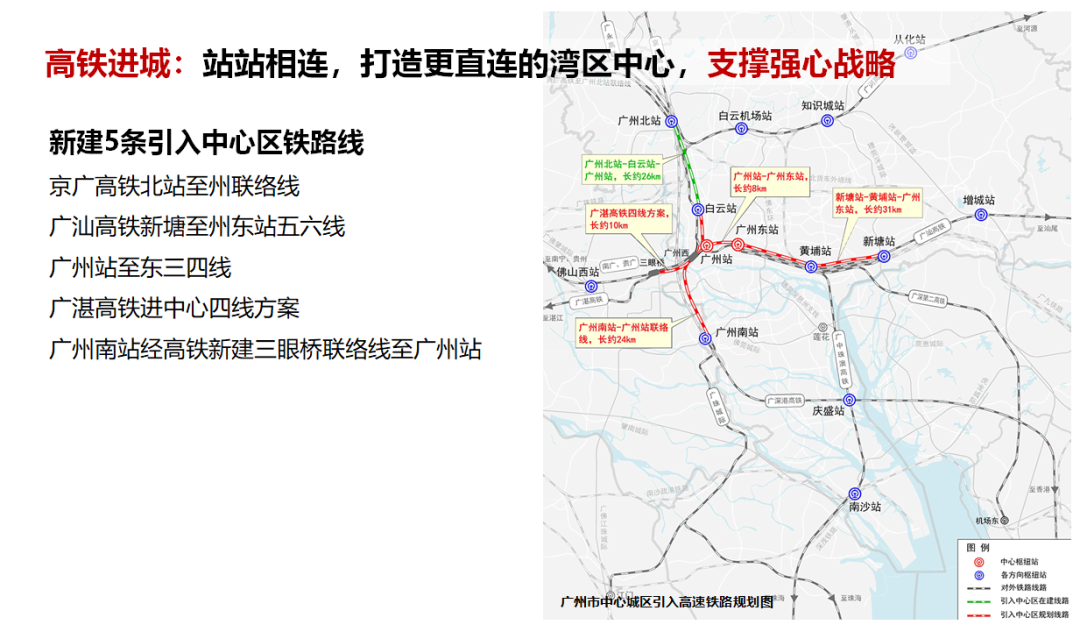

一是枢纽再驱动。利用多层次枢纽网络支撑城市多中心结构再优化。这一设想虽经过多年实践但效果欠佳,需要围绕快速、大容量轨道交通、公共交通的再造,真正支撑多中心网络化构建。通过高铁进城、火车站改造,支撑强心战略,支撑强大的CAZ建设。围绕一批核心的站体发展站城一体化,支撑强轴发展。我们院也参与了广州站的改造、东站的提升、白云站的新建。

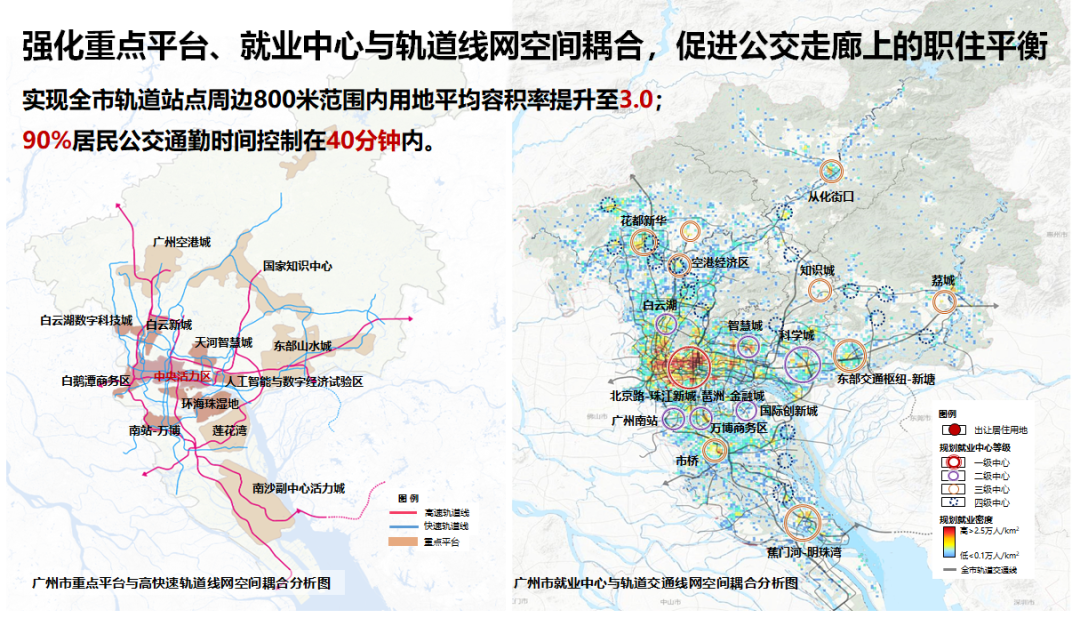

二是廊道再平衡。引导就业与人口向轨道站点汇聚,关注各群体公平出行。改善低收入人群的通勤时间和通勤成本是很有必要的,广州是一个包容的城市,能够让每一类群体在这座城市拥有立足之地。广州有四级就业中心共计30处,汇集了53%的就业岗位。一级就业中心极化严重,就业过度集聚带来职住分离,包括珠江新城、北京路等;二级就业中心分化现象明显,主要指就业吸纳能力分化。如传统的就业中心面临空间锁定和就业结构固化的问题,广州市老城区里的批发市场有600多个,提供100万个就业岗位,83%的就业人口初中以下学历,这批批发市场位于中心城区,无法搬离。新兴的就业中心在天河智慧城,公建缺乏,职住分离现象严重;三级、四化就业中心弱化严重,就业中心发育不足,承担卧城的功能。这种情况下,需要强化重点平台、就业中心与轨道线网空间耦合,促进公交走廊上的职住平衡。特别提出轨道站点800米范围内的容积率提高到3.0,居住用地占比提高到40%,保障房套数占比提高到70%,就业岗位占比提高到55%。

三是街道再提升。目的是确保全龄人群的安全、公平、舒适出行。首先是安全方面,广州市交通安全近年来有明显的改善,但道路交通安全问题仍然严峻,需要通过设置慢行区、降低车速、利用街道精细化设计等手段降低道路伤亡。广州在册的残障人士有17万,70%无法独立出行,需要提高对弱势群体的公平出行的关注。对高品质的舒适空间的打造也是至关重要的。在这三个方面,我们院做出了很多努力,包括在琶洲西区设计中融入了零高差、零障碍、零伤亡理念,限制车速,提高安全。针对驻足空间的打造,设计了立体分离的步行系统,提升社区街道的活力。在广州西堤以及一些城市老城区,设计并建设了一批无障碍设施。针对城市的灰空间,如1987年建成的中国第一条高架路人民路高架,建设的目的是为了便于火车站与白天鹅宾馆的联系,随着地铁8号线开通运营,人民路高架的交通功能减弱,通过研究我们提出打造步行天街来缝合城市空间的意向,目前正在慎重的推进。

#4

对新职住平衡的理解

最后,邓兴栋院长再次重申了对新职住平衡的理解。

新职住平衡是探索城市空间重构与善治的新范式,要以人的需求为核心,调动发挥政府、市场、公众三种力量,以交通推动就业与居住两大关系再造,实现人-交通-空间一体的空间治理新范式。

供稿单位:dd

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

【规划年会】邓堪强:以城市更新推动城市高质量发展——广州更新之路

点击图片阅读全文

42个主要城市通勤报告出炉,平均通勤距离最长的是这两座城市

点击图片阅读全文

徐士伟:粤港澳大湾区轨道交通系统规划实践与思考 | 学术季

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):邓兴栋:广州新职住平衡与交通战略思考

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)