富春山馆 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

摄影©吕恒中

继上集《对话童明(上) | 建筑只有成为当下的,才能成为中国的,本集将继续从展览《中国建造:现代建筑百年对话》出发,访谈主策展人之一东南大学建筑学院教授童明——从历史脉络聚焦到建筑实例,围绕具有代表性的两位当代建筑师兼教育家张永和、王澍的经历与创作,聊聊中国建筑如何表达“现代性”的核心议题。

…

*索 引 / 下

* 为什么选择张永和、王澍两位建筑师参展?

* 此次展览中展出的六个作品,是哪六个?

为什么选择这六个作品?

在平衡现代性与本土性的方面,这六个作品有何特点?

* 张永和、王澍与第一代建筑师的关系是什么?

王澍曾说自己与童寯先生的文字产生“化学反应”,

这样的“化学反应”如何来理解?

* 张永和、王澍各自的特点与共性是什么?

对后代建筑师有何启示?

******

* 对于大部分的建筑师来讲,独立是非常难的,

如何才能做到“设计真正有价值的建筑”?

* 90年代商品经济快速发展引发的城市化浪潮,

再到如今存量规划、回归乡土的新趋势:

何为“中国建造(building in China)”?

您认为中国的建筑或建筑师是否发展出了自己的语言?

* 采访 | Interviewer:陈婷

* 吉首美术馆 | 张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

童 明

现任东南大学建筑学院教授、博士生导师,国家一级注册建筑师,中国城市规划学会城市设计分会委员,中国建筑学会建筑评论学术分会委员。

*

Building in China:

A Century of Dialogues on Modern Architecture

* 吉首美术馆 | 东侧入口大厅

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

* 为什么选择张永和、王澍两位建筑师参展?

* 童明:

由于这次展览聚焦于建筑实践,我们选择了王澍和张永和两位建筑师,主要有两方面原因:一方面,他们是最具国际影响力的当代中国建筑师;另一方面,他们的作品所呈现出来的,基本上反映了当代中国建筑的主要面貌。我所指的是,如何在一种地域文化的语境里,去做现代建筑。他们的作品能够说明这一点,并且具有延传性。

在王澍与张永和刚开始自己的建筑实践时,中国城市正在经历着快速城市化,大量的成片的、缺乏特征的、扁平化的城市开发在迅速扩张,造成文化根基在被不断地削弱,历史的痕迹在被不断地抹去……他们所面对的问题就是,如何协调这两者之间的矛盾,以一种合理的方式去进行回应。

* 风雨桥 | 图片由非常建筑工作室提供

* 黄昏中的吉首美术馆 | 张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

关于中西对话的问题,在不同时代也是不一样的。对于王澍与张永和而言,他们在上世纪七八十年代开始接受建筑教育,是改革开放后成长起来的第一批建筑师。国门打开,中西交流重新逐步建立起来,这与第一代建筑师当时所面对的状况有所类似……

::::

* 上:从相邻街道看吉首美术馆 | 下:西侧入口

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

张永和是这一时期最早一批前往美国留学的,他本人的成长经历就是中西教育交流的一个结果。王澍虽然始终在国内接受的建筑教育,但是在八九十年代,随着中国对外交流的不断加强,西方现代建筑的思潮一直都在发挥着非常强烈的影响,所以大家的成长是在一种前所未有的剧变中形成的。

这两位建筑师之所以被选择为代表,是因为他们具备了吸纳和融合的能力,并且以自己的思想与方法,以更为深刻的方式去做中国的现代建筑,或者现代的中国建筑。

* 吉首美术馆东侧入口

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

/

*此次展览中展出的六个作品,是哪六个?

为什么选择这六个作品?

在平衡现代性与本土性的方面,

这六个作品有何特点?

* 童明:

选择这六个作品,实际上并没有特别的针对性,它们是由两位建筑师自己挑选的。

王澍选择的是宁波博物馆、富春山馆和水岸山居,张永和选择的是吉首美术馆、宁波东钱湖的组群建筑,还有中国美术学院的良渚校区。

这六组建筑基本上反映了他们作为当代建筑师的一种姿态,因为它们实际上都是在一种深刻的批判语境中形成的。这并不是一个简单的、主观的个人随想,而是超越于个人之上带有一种很强烈的集体意识或觉知,因而也就浸透着一种当下性的色彩,它们表达了当下的矛盾与问题。就如一个画家所创作的作品可能会映射了他的那个时代,或者那个时代通过某种艺术方式进行了表达。我想王澍和张永和之所以重要,原因就在于他们通过自己的创作,使建筑能够呈现出一种时代的回响。

* 宁波博物馆 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

* 童明:

王澍在做宁波美术馆时,所面对的一个话题就是周边环境的大量拆迁和抹除,以及普遍性的平庸复制。作为建筑师,他从文化根基的反思中做出了自己的反应,这就相应表现为他的建筑创作,以一个硕大的建筑体量去包容和聚合历史记忆与文化蕴含,并使之渗透于建筑的空间组织、材料表现,以及庭院与四周景观之间的衔接。

这不仅来自王澍本身所掌握的娴熟的设计技能,而且也来自他对于中国传统山水画的学习和认知,以及从中对于中国传统文人的思想的一种重拾与复兴,进而延伸到如何来做一种现代建筑的语境探讨,所形成的结果,虽然个人化的标签非常鲜明,但却是一种时代性的刻印。

* 宁波博物馆 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

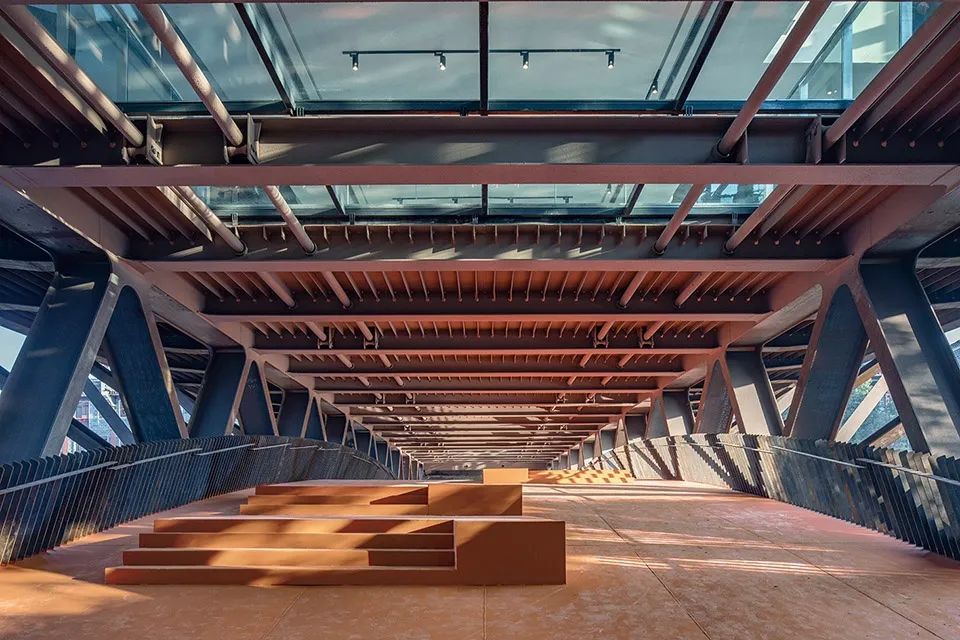

再譬如张永和,他在吉首的美术馆是另外一种回应。虽然我没有实地去过,但是能想象在那样一个较为远离现代化发展浪潮的湘西城市,美术馆这样一个题材是一种新鲜的、不同的话题,因为作为一个公共性的容器、社交性的场所,美术馆更多是发生在大城市中,那么在这样一个小城市环境里,它如何才能融入当地肌理,并且促生在地属性的呈现呢?因此这就相应成为了一座美术馆的思路。

::::

* 上:吉首美术馆嵌入现有城市肌理

下:万溶江上的吉首美术馆

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

张永和并没有采用常规的方式,而是做了一座桥,使之成为城市结构的一部分,融入到地方脉络之中。由于它能够装载城市的日常生活,因而也使得美术馆本身在形制上也发生了变革。

如何在这种史无前例的快速发展浪潮当中,去缝合断裂的社会脉络关系,呈现在地性的文化特征?这两位建筑师所提出的回应,我觉得既是本土的、当前的,同时又闪烁着普遍性的价值。

* 吉首美术馆 | 通过步行桥天窗仰望大展厅

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

* 大展厅 | 吉首美术馆

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

/

* 张永和、王澍与第一代建筑师的关系是什么?

* 童明:

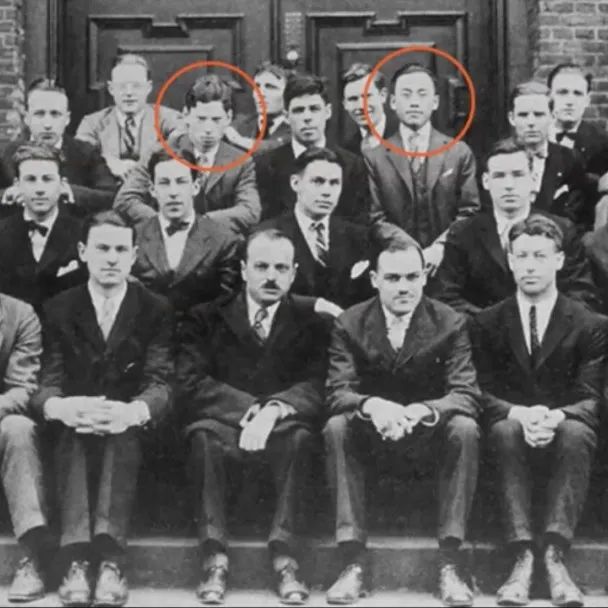

张永和、王澍都曾经就学于南京工学院,而这所学校与宾大的渊源和脉络也是最为强烈的。像杨廷宝、童寯,早先的还有谭垣、卢树森等等,都曾经在这里任过教。从中央大学到南京工学院,到现在的东南大学,无论从建筑的学术体系或者教育体系来说,这种关系应该可以说是最为直接的。它用于培养建筑师的氛围,是在这样一种语境里形成的:从巴黎美院到宾大,之后又从东北大学到中央大学,这样一种脉络至今还是能够梳理出来的。

但是从另一方面而言,这样一种脉络关系也不足以说明一切。也可以说,王澍与张永和更多是从当代的或者世界的现代建筑发展格局中,不断吸纳属于这个时代的内涵的。

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

/

* 王澍曾说自己与童寯先生的文字产生

“化学反应”,这样的“化学反应”如何来理解?

* 童明:

为什么身为中国本土成长起来的一代,对于自身的过去却总是觉得有些陌生?在当代教育体系下培养出来的大量人才,感到最陌生的恰恰是属于自己的本源传统,这是一个很大的问题。王澍在早年的成长过程中,就比较明确地意识到这个问题。当时我正好和他一起在同济读博士,所以了解他在97、98年时所发生的一个巨大转变。

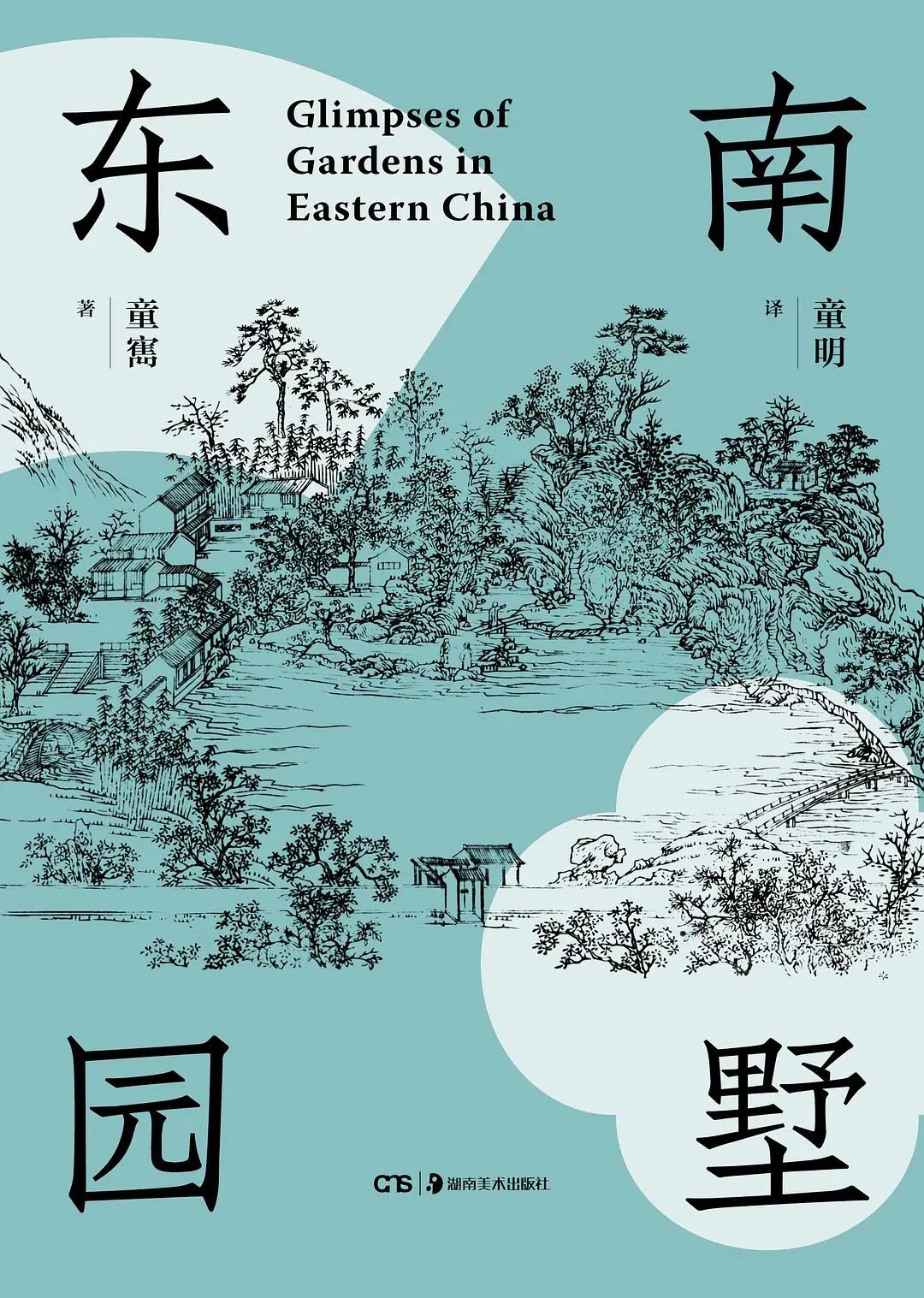

他开始比较认真地阅读童寯先生撰写的《东南园墅》,当时我正在做第一版的出版整理,他被书中的文字深深感染了。对于当时的他而言,江南园林几乎是一个陌生的领域,却没想到传统文人在他们的生活世界里是那么的富有情趣——而我们今天却好像完全丧失了。

::::

* 《东南园墅》| 浦睿文化·湖南美术出版社

作者: 童寯 | 译者: 童明

* 拙政园 | 小飞虹雪景

图片来自网络

今天的我们似乎已经远离了祖先,而忙碌于一堆无名的制图工作中,对于这一生存状况的反思可能比熟练的方法技术更为重要,所以这也相应使得他后来回到杭州,从中国美院象山校园到宁波美术馆的设计,形成了自身的一种变化。

如何能够吸纳更多来自传统文化的养料和因素,并融入到当代建筑创作?这种激励的来源可能源自童寯先生。更宽泛地来说,他们那个时代的文化学者,早一代的建筑师,实际上在二、三十年代的时候就关注了这个问题,也都很深入思考过。

::::

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

因此,每个时代的人可能都会面对自己单独的问题,单独的当下性挑战,但是这个局面不是唯一的,实际上历史中的每一代人都要面对这个情境,也就是说,每一代的人都需面对不一样的新生事物,但是每一代人都要从他的过往根基里去汲取养分,提炼他的策略工具。这个是一个永恒性的话题。我们今天的人,宋代的人或者汉朝的人,实际上并没有本质差别,也就是说当一个宋代的人,他要去绘制一幅巨大山水画的时候,同样也要面对着如何从传统的绘画技艺中去提取有用的策略以进行创作。针对当下时代,以特定的气象、特定的格局从事山水构造,这对他们来讲就是一种创新。

所以我想这个话题不完全是一个历史研究。做这个展览,以及围绕这一系列话题的讨论,实际上就是为了当下。

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

/

* 王澍与张永和各自的特点与共性又是什么?

对后代建筑师有何启示?

* 童明:

我觉得采用代际来划分建筑师可能有些过于粗略,因为即便是同一代的人,即便年龄相当或者经历相同,他们之间的差异性也可能是非常大的,同代人之间的差异性有可能会大于隔代人之间的差异性,这是常见的。

我比较赞同从思想根源上进行梳理,就是他们的一种姿态,以及他们在策略上所表现出来的相同与不同,我认为这会更加有价值。那么如果聚焦于这两位建筑师,的确差别性也是蛮大的。

* “上居下学”的校园空间 | 中国美术学院良渚校区

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

* 工坊出挑的拱顶 | 中国美术学院良渚校区

张永和/非常建筑工作室 | ©吴清山

张永和的建筑教育可能更多是在美国形成的,但是值得注意的是他的建筑成长也是从很早就开始了,他有着家学渊源,最初也在南京工学院接受了本科教育,这是非常重要的一个经历,但是他有能力在变化发展的过程中去形成属于自己的语言方式。

::::

* 工坊拱顶下空间 | 中国美术学院良渚校区

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

王澍的话,我想故事就更多了。他经常号称大学二年级时就已经游离于当时的教育体系之外,自己去发展出一种独立的方式——这当然是一种说法,我觉得人不可能真正脱离或独立于所处的时代环境之外。但这确实造成了差别,这个差别可能在他们的建筑作品和成长之路中已经足够充分反应的了。

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

至于他们之间的相同性,从表象上而言,他们的建筑创作是非常独立的,这是一个共性。如果从他们的建筑风格上来看,似乎很多都是相似的,比如王澍习惯采用那种旧砖、瓦片等材料来做他的房子,采用坡顶来进行空间构造,但其实每一个项目都有一个非常深入的发展过程,他是很认真地用他的建筑去回应每个项目从它的基地与历史环境中所生发出来的那种鲜明而独特的问题,差别性是非常大的。或者说,他是用一种比较成熟的语言体系去回答不同的问题,所以不是说语言本身有什么问题,而是说如何运用恰当的语言方式去有针对性地回应问题,我觉得这个动作可能更为重要。

::::

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

第二个我觉得更为重要,就是他们的独立精神。如果梳理一下他们各自的发展过程,我觉得这种独立性是非常强烈的——它是一种由作为主体性的建筑师所延伸出来的建筑作品。建筑创作只能由建筑师做出,它对应一个具体的、鲜活的人,通过他的思考,通过他的综合反应,最后形成一个作品。

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

当然个人印记本身是好还是不好,我觉得另当别论,但它是一种意识——作为主体的一种明确的意识,在这一环节中,他的实践是有生命和有价值的。从根源上就与那种重复性的大规模生产不同,与那种机械呆板照搬复制不一样。这个可能是当前中国建筑界所需要讨论的一个话题,不仅是中国的建筑界,其他的各行各业实际上都面临着这一严重的问题,如果稍微往外拓展一点,就是我们目前在经济结构或者社会发展中所面临的很多问题,因为大家都面临着如何才能实现自我创新的这一挑战。

所以这需要具有批判性,需要有各种各样的反省,需要有不断的鞭策,需要有不断的提炼与发展,而不是躺在既有的框格里去重复。我想这也就是整个展览从这两代人中,从这一百年跨度中,所要去努力提炼和呈现的。

* 工坊入口 | 中国美术学院良渚校区

张永和/非常建筑工作室 | ©郎水龙

/

* 对于大部分的建筑师来讲,独立是非常难的,

如何才能做到“设计真正有价值的建筑”?

* 童明:

首先,建筑师是有责任的,因为你在为现实社会塑造一个世界,哪怕所做的是一个不太起眼的小住宅,你就为其中的居民提供了他可能生活十几年或二十几年的生活场所。建筑师不是简单地提供了一个房屋产品或者固定资产而已。

从更广的层面上,每个建筑师及其从事的建筑项目,实际上都负担着不同的社会与时代责任,在这个意义上,并不存在做国家级美术馆的建筑师的责任就比别的要重大很多,或者只有个别的建筑师和项目是重要的,其他的可以忽略不计,我觉得并不是这个意思。

::::

* 上:多层次的工坊檐下灰空间 | 中国美术学院良渚校区

下:作为展览空间使用时的工坊

张永和/非常建筑工作室 | 上:©田方方 下:©李诗琪

每个建筑师都可能在他相应的建筑创作中肩负责任,去展示一个很好的建筑思考,就是通过一种责任性的关怀去提炼关于这个建筑的思考。所以建筑项目本身并不存在高低贵贱,重点在于,在建筑发展过程中间所投入的一种反思和批判,只有经过这个过程,建筑设计所呈现出的结果,它就是有生命的。所以这就是为什么这件事情特别的难。

* 体育馆 | 中国美术学院良渚校区

张永和/非常建筑工作室 | ©田方方

* 体育馆室内 | 中国美术学院良渚校区

张永和/非常建筑工作室 | ©吴清山

大部分的建筑师并不是因为他们做的建筑没有意义,而是在于他在做建筑的时候,是否能够带着一种对当下的觉知和责任去从事设计,我觉得这是重要的。因此我们可以看到,很多能够在历史中留下痕迹的建筑师,实际上都肩负着很重要的使命感的。

如果我们以这种角度去看待的话,第一代建筑师的建筑创作实际上是带有非常强烈的历史责任感的,这个因素非常明确地贯穿于他们的时代。在上海工作的无论是华盖事务所,还是范文照这样的建筑师,实际上他们的每件作品都有待进行深入的发掘和讨论。

* 高层宿舍立面局部 | 中国美术学院良渚校区

张永和/非常建筑工作室 | ©吴清山

/

* 从第一代建筑师归国,建筑教育在中国普及,中国建筑师群体经历了新中国成立、职业生涯断层,而随后又经历改革开放社会、经济、文化的急速衍变,90年代商品经济快速发展引发的城市化浪潮,再到如今存量规划、回归乡土的新趋势。

何为“中国建造(building in China)”?您认为中国的建筑或建筑师是否发展出了自己的语言?

* 童明:

事实上,我认为我们没有能力去发展出一种语言,任何一个个人都没有办法去发明一种语言,语言是一个集体的共同所有以及存在环境。但是这并不排除每种语言都能够以非常鲜明的个体生命力而存在,非常鲜活地被使用。

例如上海话可以讲得非常有意思,非常好听,这个更多的是体现于个人对它的一种运用上。所以,这是很有意思的一种辩证关系:个体和集体,在时间轴上面的既往、现在和将来,在这个脉络中,语言都是在不断地进行汇聚和凝练,同时又在不断地丰富和创造。我们今天所用的语言和一百年前清末民初的时候已经大不相同,那么再往以前,可能与明末清初的语言又有着非常大的区别,但是它们依然都作为中国话而整体存在。

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

所谓的中国建筑,它就相当于这么一个朦胧的整体,它是一个客观的存在,你不可能脱离它,不然所讲的就不是大家能听懂的话。你必须在这个语言体系中,运用自己的讲述来表达你的思想,但同时它又不是一个机械呆板的重复,因为每个人都需要用这一语言来表达自己的特定想法。

::::

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

建筑是这样,每一个建筑本质上就是一种独立的思想表达,建筑师需要将当下面对的问题和挑战,采用这种语言方式表达出来。这是普遍性的,就像德国人有德语,英国人有英语,语言在历史中间不断演化,存在着复杂的动态变化,被个人与整体之间的关系所影响,这是一个普遍性的存在,建筑也是如此。建筑被分化成不同时代、不同地域的体系,建筑师就在这么一种状态下从事他的工作。于是建筑师并不是说要试图去发明某种语言,而是如何去用好这门语言,去回答所面对的当前问题。

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

* 童明:

童寯先生有一个描述,他说:“不论一座建筑是中国式的或是现代式外观,其平面只可能是一种:一个按照可能得到的最新知识作出合理的和科学的平面布置。”所以,汽车的开动需要遵循运动的方式来进行设计,它需要有动力、驱动,然后通过整个轮轴体系才能够开动,需要按照这件事情本身的方式来发展。

从这一角度而言,我认为需要有一个开放的姿态,才能把注意力集中在一些更加有效的事情上。只要能够解决问题,能够采用建筑语言来回答我们当下所面临的问题,不必在乎所用的是浙江方言还是湖南方言,这是天然存在于回答问题的过程中的,而不是在于这个语言本身,所以使用语言的重要性远远大于采用什么语言,我想回归到建筑这个议题,也是应该适用的。当对于同样意思的话语多了之后,它也就会凝结成为一种语言,就像我们今天很多的网络用语,也都是某一个人发明出来之后,大家不断的重复使用,也就变成一种习惯语了。

* 富阳文村 | 王澍与陆文宇/业余建筑工作室

图片由宾大设计连线提供

我认为这可以视为一种自然的生态,所有个人的存在都是处在这么一种生态环境中的,这是一个更为合理的现实。我们怎么能够进入到自我的反思与觉知,来审视我们作为建筑师的工作,最终还是需要通过一种更全面、更完整的画面。

*

关于展览

时间:2022年1月27日~5月16日

地点:宾夕法尼亚大学建筑档案馆+宾夕法尼亚大学费舍尔美术图书馆

该展览由宾夕法尼亚大学林中杰教授、东南大学童明教授、和同济大学李翔宁院长共同策展。展览力求呈现中国现代建筑发展中的中西对话、世代对话和同时代实践者对话,反映在不同时代的创作与建造中,也体现了中国的革新与实验在大地上与城市中践行的特点。

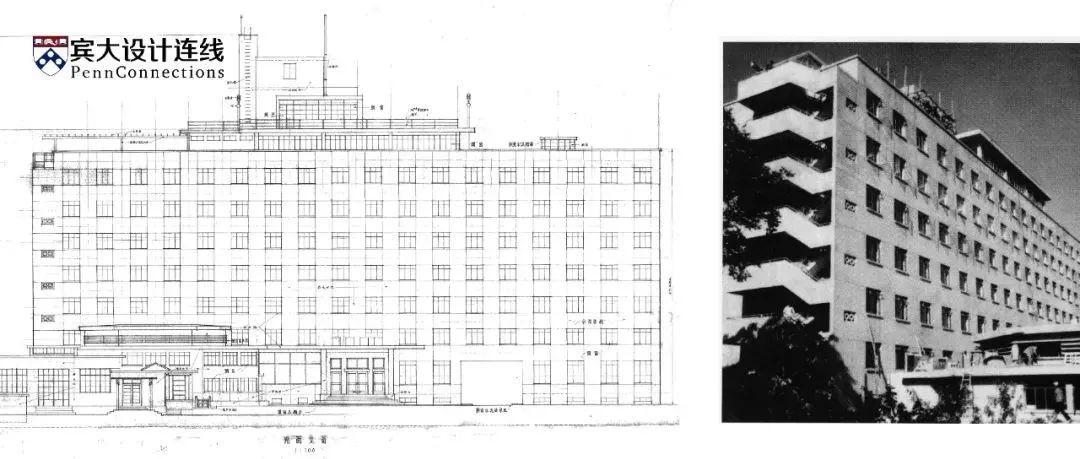

展览分为两个部分,第一部分历史版块在宾夕法尼亚大学建筑档案馆展出,呈现了从宾大毕业的中国第一代建筑师在归国后的一系列建筑作品,反映出对当时的国际潮流的理解和对发展中的中国城市的设计思考。第二部分当代版块在宾大的费舍尔美术图书馆展出,选取了具有代表性的两位当代建筑师兼教育家张永和与王澍的设计作品,通过对大中小三个尺度的六个作品的考察反映他们在现代性与本土性之间的平衡方式,以及这些作品所蕴含对当代中国社会的理想。

———————————

· Primary Organizers 主办单位

University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学

Southeast University 东南大学

Tongji University 同济大学

· Supporting Organizations 协办单位

Penn-Wharton China Center 宾大沃顿中国中心

Atelier FCJZ 非常建筑事务所

Amateur Architecture Studio 业余建筑工作室

Architectural Society of Shanghai 上海市建筑学会

Archidogs 筑格传媒

· Curators 主策展人

Zhongjie Lin 林中杰

Ming Tong 童明

Xiangning Li 李翔宁

· Assistant Curators 策展团队主要成员

Liyang Ding 丁力扬

Jiawei Jiang 江嘉玮

Qi Zhang 张琪

Boqian Xu 徐搏谦

· Advisors (in alphabet order) 策展顾问(按英文姓氏字母顺序)

Jiaming Cao 曹嘉明

Yung Ho Chang 张永和

Amy Gadsden 艾米.格斯登

Ping Huang 黄屏

Lijia Lu 鲁力佳

Wenyu Lu 陆文宇

Frederick Steiner 弗利德里克.斯坦奈儿

Shu Wang 王澍

William Whitaker 威廉.威特克

John Zhang 张忠

Tong Zhang 张彤

策划 | Producer:TING

采访 | Interviewer:TING

版面 | Editor:Lulu

图片资料由非常建筑工作室与宾大设计连线提供

引言部分文字来自林中杰

感谢Monica、张琪提供帮助

©本文为原境界space独家版权所有

中国当代建筑中的“非常”与“业余”

杨廷宝:一个建筑师和他的世纪

听宾大设计学院院长追溯杨廷宝的费城往事

中国建造:现代建筑百年对话

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解更多城市设计提供的设计企业合作服务,后台回复关键词“设计企业服务”。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):谈王澍、张永和之独立精神:如何做真正有价值的建筑?

规划问道

规划问道