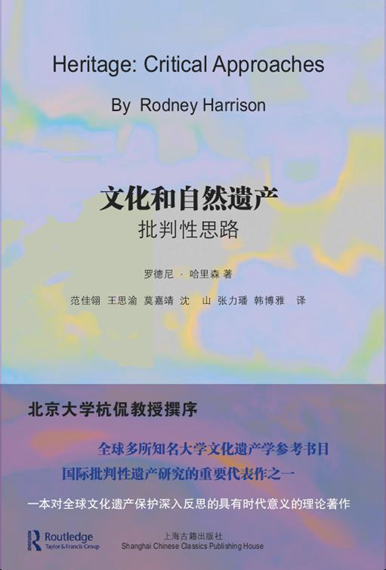

书籍信息:

书名:文化和自然遗产:批判性思路

作者:[澳]罗德尼 · 哈里森

译者:范佳翎、王思渝、莫嘉靖、沈山、张力璠、韩博雅

出版社:上海古籍出版社

出版时间:2021年5月

ISBN:9787532598151

Book Recommendation—Heritage: Critical Approaches

李颖春 Li Yingchun

罗德尼·哈里森 Rodney Harrison

谭镭 Lui Tam

A Critical Reading of Rodney Harrison’s Heritage: Critical Approaches

2021年5月,上海古籍出版社推出了罗德尼 · 哈里森(Rodney Harrison)所著《文化和自然遗产:批判性思路》一书的中文译本[1]。该书英文版Heritage: Critical Approaches面世于2012年8月[2],近十年来已被公认为当代“批判遗产研究”领域(Critical Heritage Studies, CHS)的代表作,在国际遗产理论界产生了广泛影响,并被世界多所著名大学的遗产研究课程列为必读书目。

此次中译本的面世,将使更多中国读者得以接近这本经典著作的全貌。但书中的一些观点,如“遗产过量”、物的能动性、记忆的主动清除等,也引发了一些中国学者对本书适用性的担心。因此,本文尝试在批判遗产研究的总体学术脉络中,对本书的写作背景、主要内容和理论贡献进行介绍,以期读者在精准把握全书主旨的基础上形成自己的独立思考。

1 内容提要:世界遗产体系及其批判

本书的作者哈里森现为伦敦大学学院考古研究院文化遗产学教授、英国艺术与人文研究委员会遗产领域首席研究员。他早年在澳大利亚西澳大学(University of West Australia)获得考古学博士学位。此后作为一名考古科学工作者,在澳大利亚等地从事遗产保护相关的实践,并发表了一系列反思当代考古学实践的著述。

哈里森于2007年入职英国开放大学(Open University)。本书的写作开始于2010年,相关素材即来自作者在准备该校本科课程“理解全球遗产”(Understanding Global Heritage)时搜集的研究文献,并加入了自己实践过程中产生的思考。书中系统梳理了18世纪至21世纪初,尤其是1972年《保护世界文化和自然遗产公约》发布以后,世界遗产体系在全球范围内的形成、发展和变化,以及推动这一进程的政治和社会事件,进而从认识论角度对这一官方遗产体系(official heritage)提出批评。

本书的10个章节可大致分为五个部分。第一部分(1-2章)呈现了全书的核心问题和理论框架,其中的第2章《遗产、现代性、物质性》,通过密集的理论术语展开了两条理解全书主旨的关键线索。第一条线索引入关于“现代性”的哲学探讨,揭示了形塑当下世界遗产体系的认识论基础及其内在矛盾。第二条线索则在行动者网络理论(actor-network theory)、集群理论(assemblage theory)和受到福柯著作影响的对称性考古学(symmetrical archaeology)等构成的跨学科框架中,尝试对遗产的概念和实践进行重新定义。

本书的第二部分(3-4章)回顾了世界遗产体系形成的历史进程。作者将这一进程分为三阶段。第一个阶段为18世纪启蒙运动后期现代遗产概念的起源;第二个阶段为19至20世纪中叶,表现为西方国家力量对遗产控制的加强,以及在此基础上出现的世界遗产概念;第三个阶段为20世纪末至21世纪初,世界遗产成为一种全球旅游品牌,并以“遗产过量”及一系列概念和实践危机为其最终结果。

第5章是本书一个相对独立的部分,梳理了20世纪80年代以来跨学科遗产研究的学术史。作者追踪了当代遗产研究中关注的若干基本问题,包括对过去的理解、遗产阐释、遗产与旅游、遗产与表征政治等。本章也回溯了批判遗产研究领域的起源、问题和方法,并指出其方法上的局限。

本书的第四部分(6-8章)呈现了20世纪80年代至21世纪初期,世界遗产体系的认知和实践在全球化过程中遭遇的具体危机。其结果是,为了应对这些危机,产生了越来越多的遗产类型。包括被正式列为联合国官方遗产类型的“文化景观”(cultural heritage,1993)和“非物质文化遗产”(intangible heritage,2003);也包括尚未正式列入的“缺席遗产”(absent heritage)、“棘手遗产”(difficult heritage)、“不和谐遗产”(dissonant heritage)等。作者指出,世界遗产全球化过程中遴选标准从“典范模式”(canonical model)向“代表模式”(representative model)的转变,产生了世界遗产体系中越来越多的补丁,最终导致官方遗产的破碎化、矛盾性及整体目标的失效。

最后,作者在第五部分(9-10章)中基于其在澳大利亚原住民社区的工作经验,提出了一种以人(human)、动植物(non-human)和物品(things)之间的“关联性”(connectivity)或说情感作为遗产保护本体的认识论基础,并提出一种跨越物种的“对话模式”(dialogical model)来对抗当代的遗产失序。

2 理论贡献:“批判性思路”的三个层次

总体而言,本书与20世纪80年代以来批判遗产研究领域的总体目标是一致的,即对西方主导、影响全球的世界遗产体系观念和实践进行批判。与中国读者较为熟悉的初代批评者,如建筑和城市史学家萧伊(Françoise Choay)、历史和地理学家洛温塔尔(David Lowenthal)等有所不同的是,哈里森在进入学术界以前曾经是一位专业的考古技术人员,在世界遗产管理体系下有长期的实践经验。有别于早期人文学者的外部批判视角,以哈里森为代表的新一代批判遗产研究者,是以专业实践者的身份对自身知识体系、工作方法和职业使命提出质疑。因此,本书标题中的“批判性思路”(critical approaches),首先应被理解为一种起于学科内部的自我批判。

“批判性思路”的第二个层次,或可表述为对学科边界的逼近和外推,也即处于学科内缘与外缘之间的“临界”状态去重新思考遗产是什么,以及遗产保护是为什么。这种状态非常类似于法兰克福学派哲学家霍克海默(Max Horkheimer)所描摹的批判理论的意义,即是使人类能从包围着他的世界中挣脱出去的武器。[3]在本书的中文版自序中,作者特意采用大写的英文Critical Theory,强调阿多诺(Theodor Adorno)、哈贝马斯(Jürgen Habermas)、福柯(Michel Foucault)、吉登斯(Anthony Giddens)等学者在哲学和社会学领域发展出来的批判理论对本书的支撑。[1]iv从这个层面去理解本书开篇描述的“遗产过量”现象,以及第四部分中对世界遗产体系内部调试和局部修正的批评,便可理解这些主张并非否定遗产保护,而是指出遗产保护必须走出仅仅为后工业时代全球“体验经济”锦上添花的狭隘格局,走出日益专门化、官僚化和利益化的旧路,这样才能真正参与到人类应对更为紧迫的社会、经济、政治和环境问题的历史进程中去。

“批判性思路”的第三个层次,是重建一种从根本上突破现有遗产体系的实践模式,这也是法兰克福学派的“批判理论”有别于传统理论的重要特点。这部分的论述征引了福柯、德勒兹(Gilles Louis René Deleuze)、拉图尔(Bruno Latour)等当代法国哲学家的理论,是书中较为晦涩的部分。但结合作者列举的案例,比如乌卢鲁-卡塔曲塔国家公园(Uluru-Kata Tjuta National Park)、南非第六街区博物馆(District Six Museum)等,我们或可认为,作者试图将遗产实践重新界定为一种对人类生存方式的期待。他主张以关系(情感)作为遗产本体,通过“混杂论坛”(hybrid forum)的实践方式将遗产的界定、使用和管理权重新交回到广义的社区中,建立一种基于日常生活的继承价值而非精英掌控的认同价值的遗产共同体,以达到改善人类整体生存环境的目标。如果说现行的世界遗产实践体系总体而言偏重遗产的物质性生产,批判研究领域主张一种去物质性的话语生产,那么哈里森的贡献在于提出了一种介于两者之间的“关系生产”。

3 批判性文本的批判阅读

综上所述,本书从遗产保护专业的内部视角提供了对当代世界遗产体系的历史梳理、理论质疑和实践突破。对于一般读者而言,本书提供了快速掌握18世纪至21世纪初期西方遗产保护历程的线索;而对于专业的遗产保护工作者来说,本书则提供了一种进行创造性思考和实践的参照。书中主要关注的西方世界的“遗产危机”并非与中国当下的遗产研究与保护现实毫不相关,但也不能抓住片言只语来注解中国的现实,而应尝试在自身的实践语境中进行类似的“临界”批判。这也是哈里森在英文版序言中的期待:“遗产关系到社会、经济、政治与环境的方方面面,关系到当代全球各个社会。我希望,即使读者发现自己从事的领域或所属的地方并未受到关注,他们仍能坚持读下去,认同这些广泛的主题,意识到他们同样适用于自己感兴趣的地方。”[2]xiii

参考文献

[1] 哈里森. 文化和自然遗产:批判性思路[M]. 范佳翎, 王思渝, 莫嘉靖, 等译. 上海: 上海古籍出版社, 2021.

HARRISON R. Heritage: Critical Approaches FAN Jialing, WANG Siyu, MO Jiajing, et al, trans. Shanghai: Shanghai Chinese Classics Publishing House, 2021.

[2] HARRISON R. Heritage: Critical Approaches [M]. London: Routledge, 2012.

[3] HORKHEIMER M. Critical Theory: Selected Essays [M]. New York: Continuum, 1982: 244-252.

A Conversation with Rodney Harrison on Heritage: Critical Approaches

访谈时间:2021年8月5日

访谈嘉宾:罗德尼 · 哈里森

访谈人:谭镭

1 关于本书的主要内容

谭镭:

您觉得中译本最想向中国读者传达什么信息?您认为谁最适合读这本书,以及为什么要读这本书?

哈里森:

这本书的主旨是希望读者对“遗产是什么”和“遗产能做什么”进行批判性的思考。我们往往会预设保护或保存自然和文化环境在本质上是“好”的,因此遗产保护常常被置于质疑和批判之外。这本书的目的并不是从道德意义上去评判遗产的好坏,而是鼓励读者思考与遗产相关的社会、政治、经济、生态和物质等方面的工作。保护有什么作用,以及人们为什么去保护?我认为,既然人们在保护上花费金钱、资源、时间和精力,而且将保护的责任委托给专家,由他们代替公众从事保护方面的工作,就应该鼓励人们批判性地去思考这些工作到底是什么,为什么进行,由谁进行,以及是为了什么最终目的。

本书的另外一个主旨是希望人们更全面地去思考遗产,不仅仅在中国的语境下,而是在更普遍的意义上。一方面,这本书试图重新思考文化和自然遗产之间的联系。所谓的“文化遗产”和“自然遗产”只是人们赋予遗产的分类标签,这样的分类可能并不总是有益的[1],但这个赋予标签的过程在一定程度上促成了遗产的社会和政治效应。另一方面,这本书希望读者去思考遗产在更广泛的意义上与其他形式的“冗余”物件、地点和实践之间的联系,比如关于“废料(waste)”的概念,这也是我在完成这本书之后的一个工作重点[2-3]。

2. 关于“遗产过量”

谭镭:

本书开头描述了人们行走在纽约街头随时随地遇见遗产的经历,据此提出当今世界存在“遗产过量”(abundance of heritage)的情况。但在中国,人们在过去的一个世纪切身经历了历史环境和非物质传统的快速消失。您如何回应“遗产过量”的提法可能在中国读者中引发的质疑呢?

哈里森:

我在书中提出的一个论点是遗产总是在某种威胁、风险或者濒危的语境下被定义的。费尔南多 · 比达尔(Fernando Vidal)和内莉亚 · 迪亚斯(Nelia Dias)在他们的专著《生物多样性、濒危和文化》(Biodiversity, Endangerment, and Culture)定义了“危机感(endangerment sensibility)”[4]。所有的保护工作都基于这种潜意识的危机感,认为某些物件、地点和实践是不可替代的,并在某种程度上受到威胁。目前,学术界关于遗产到底是否应该被视作不可再生资源已经有非常多的讨论。在本书中我也提到,自20世纪以来,全球范围内的遗产数量呈现指数级的增长。从这个角度来看,我们的确可以说现在的遗产比以前更多了,因为我们界定为遗产的对象越来越广泛了。就我而言,对于这个问题的简单回答是:遗产不是独立于危机感而存在的,而是在这种危机感之下被创造和定义的。

谭镭:

普遍而言,登录遗产的数量的确呈指数级增长,这种情况在中国近几十年的“遗产热”中也有所体现。但是某些类型的遗产、物件或传统也的确正在消失。您对此有什么回应呢?

哈里森:

我们认为某种东西受到改变原状的威胁,是因为我们假设它存在某种纯粹的状态(原状)。这与人类学中的典型问题类似,人们假设某种文化与其他文化之间有明确的界限,以及这些文化并不会随着时间而改变。人们假设在观察到某一事物的瞬间就能记录到该事物的全部,以及这一瞬间的状态在某种程度上比上一个或下一个瞬间来得重要。这种想法与遗产和时间的关系有关。从概念上来看,对遗产的威胁是随着时间推移而增加的,因为人们认为时间会给事物带来物质上的侵蚀,时间是带来变化的一个因素。

我的研究目的不是要否定遗产保护工作,而是强调人们要批判地去思考,以某种方式给遗产赋值的意义到底是什么,在此基础上登录和管理这些物件、地点和实践会给它们带来什么影响。我最近的几个项目都在重新思考遗产工作如何应对不可避免的、持续加速的环境和气候变化,并找到有创造性的解决方法,让我们可以不仅保存事物本身,而且可以充分记录那些我们无法或不应保存的事物的消逝。

谭镭:

在中国,部分遗产工作者也会认为目前的登录遗产太多,阻碍了经济发展。而在很多历史城区,有些居民也认为登录遗产阻断了他们改善居住条件的可能性。在这种情境下,您认为应该如何解读“遗产过量”,以及这一概念在遗产工作中应该起到什么作用?

哈里森:

遗产和发展存在对立关系这种描述本身是有误导性的。实际上,发展“创造”了遗产,因为事物只有在被认为受到威胁的时候才会被理解成是遗产。这又回到遗产是否真的是不可再生这一问题。中国读者可能会认为遗产不是有限资源这一说法很危险,但书中的论点并不是说不存在值得保存的特殊地点、实践、物件或景观,也不是说人们不应该努力去保存它们。何况我并不认同遗产必须具有某种特定的、可以在市场中被量化的价值,然后将这些价值与发展带来的价值进行衡量之后再决定是否保存它们。我书中的论点恰恰是说,具体情况必须具体分析。我们必须承认是在某种事物受到威胁时,才迫使人们去申辩这些事物的价值,并寻求以创造性的方法去保存它们。这些过程十分重要,应该被看作是在危机和风险的语境下派生出的,具有生产性(generative)和成效性(productive)的问题。当我们认为只有唯一一种方式去保护和赋予这些事物价值,并将这种方式变成一套僵化的、不可改变的做法时,问题便产生了。

3. 关于遗产研究和“批判遗产研究”的学科转向

谭镭:

目前遗产研究领域有两种普遍的思路,一种或可称为对遗产的传统观念,强调遗产的物质属性和实证主义研究思路;另一种被称为遗产的“话语转向”,摒弃了对遗产物质性的重视,越来越关注遗产话语和遗产的非物质属性。书中提出的看待遗产的“对话模式”(dialogical approach),与上述两种思路都有明显区别,我尝试将其表述为遗产研究的“后话语转向”。能否请您向读者简单介绍一下,这一新思路为何比当下普遍的遗产思路更有前景,以及如何将这一思路应用到实践中?

哈里森:

如果以一种纯粹的社会建构主义的方式来看遗产,正如劳拉简 · 史密斯(Laurajane Smith)所说的,“其实,真的没有遗产这样东西”[5],人们会说遗产只是为了某种原因要保存某种事物而给它们赋予的一个标签。我并不是说史密斯真的是这样认为,但如果人们以这种极端的社会建构主义的角度去看待遗产的话,会说任何东西都可以被赋予遗产价值,这些东西到底是什么并不重要。我认为说“任何东西都可以是遗产”是有偏颇的,因为这并不是真的。很多我们认定为遗产的东西的确是让人惊叹和引人入胜的(enchanting)①,或者的确有着一定的审美影响力。我认为把遗产完全定义为一种社会建构,贬低了人们与某些他们认为有价值的特定物件、地点和实践在互动中产生的体验。这也是为什么我用了“对话”这个词。我认为,遗产价值是在社会物质网络中物与人、地与人、实践与人(的对话)之间形成的。

因此书中的论点是,要理解遗产是什么,只研究那些宪章、法律和导则等文件是不够的,还需要审视遗产是如何在多样的语境中在地(on the ground)实践的②,我们需要去研究人们在遗产实践中到底做了什么,而不仅是他们说应该要怎么做。我认为这是我在这本书和后续研究中所倡导的思路的重要组成部分。

①这一概念与阿尔弗雷德·盖尔(Alfred Gell) 关于艺术品的媒介作用的观点相关[6]

②借鉴克里斯托夫·布鲁曼(Christoph Brumann) 和大卫·柏林纳 (David Berliner) 2006出版的书的书名《世界遗产的在地实践:从民族学角度来看》[7]

谭镭:

能否请您谈一下,书中的批判性思路有哪些需要进一步解读或调整以适应中国语境,或者有些概念甚至并不相关?

哈里森:

我觉得这一过程是我在书中尝试阐述的全球遗产复杂历史的一部分。今日所见的国际遗产实践,是很多不同概念和知识传统互相交融的结果。我在书中谈到的关于文化景观(Cultural Landscape)概念的案例,就是一个很好的例子。它的诞生是由于不同的群体提出在《保护世界文化和自然遗产公约》中暗含的十分严格划定的自然景观和文化遗址的界限,并不适用于这些群体对遗产的认知。在这本书的英文版出版后,已经有不少研究遗产在地实践历史的成果出版,例如林恩 · 马斯克尔 (Lynn Maskell) 的著作[8],这些成果梳理了在各种特定语境下遗产概念和实践的特定发展历程。

谭镭:

您是否认为我们对遗产的思路也是不断与实践进行对话的呢?

哈里森:

是的,遗产概念的产生一部分与实践有关,另一部分与“时间”和“改变”的概念有关。尽管历史上“现代性”概念及其与遗产之间的关系在不同地方有着根本差别,但我仍然相信,遗产总是在与“现代”的概念和定义进行对话的。即使历史上关于时间和改变的观念在不同语境下会很不一样,我觉得认识到遗产的实践与这些观念之间的对话都是很重要的。

4. 关于遗产理论的实践

谭镭:

您刚才已经触及到了文化景观的概念,事实上学术界和实践工作者近年强调的遗产景观思路(landscape approach),例如历史城市景观(Historic Urban Landscape)和文化景观等,与书中提出的遗产“关联本体论”(connectivity ontology of heritage)有所呼应。您认为遗产的景观思路是否是一个有发展前景的方向?您是否看到哪些不足,以及我们如何能克服这些不足?

哈里森:

是的,我认为对景观的关注很重要。恰恰是因为这一思路改变了我们理解遗产的参照系,让我们在更广阔的视野下看待遗产。我认为最重要的并不是单纯的景观概念本身,而是参照系的改变,以及这一思路让人们对遗产更长时间段内的历史和正在发生的变化和转型更加关注。

谭镭:

景观思路与书中提到的把遗产视为“集群”(assemblage)的理念是相关的。社会学中的集群理论将社会定义为人与非人行动者(actors)之间互相对话作用的结果,认为社会不仅由集群中的个体组成,也包括这些个体之间的外在关联(external relations)。③对于遗产而言,哪怕是一栋单体建筑,它也与其他人和事物在不断地产生对话和联系,这些人和事物与建筑一起组成了一种“景观”。从这种意义上说,我们对不同种类的遗产的思路,都可以受到景观思路的启发。

③这一概念借鉴了吉尔·德勒兹(Gills Deleuze)和费利克斯·加塔里(Félix Guattari)以及其他后续学者拓展的集群理论(assemblage theory)。

谭镭:

持人类中心主义立场的学者,比如劳拉简 · 史密斯,对以您为代表的后人类主义的遗产思路有一定的批评,因为他们担心人类社会中的权力结构和权力不平等,无法在“平面”的本体论中被充分考量。例如书中提到的“混杂论坛”(hybrid forum)的实践方式,即便给予人们平等的参与权,他们在这种论坛中的行为和发表的观点,也可能受到其自身所在的权力关系的影响。这种显性或隐性的权力不平等可能并不是这些个体参与者可以克服的。您觉得“对话模式”如何能解决这些疑虑呢?

哈里森:

我并不认为后人类主义从定义上忽略或无法讨论权力的问题。很多女权主义④的后人类主义学者,例如唐娜 · 哈拉维(Donna Haraway))、罗西 · 布雷多蒂(Rosie Braidotti)、伊莎贝尔 · 斯腾格斯(Isabelle Stengers),或者罗安清(Anna Tsing)的研究中,都很明确地关注权力和不平等。后人类主义学者承认和赋予非人类的事物一定程度的媒介作用,不一定也并不是要贬低或否认人类参与者的媒介作用,也不是要否认在社会物质网络中的权力不平等。

就像你说的,对话并不都是平等的,也不是本质上就是民主的。我书中对对话的强调主要有两个考虑。一方面,对话可以作为一种机制去解释和探讨遗产是如何作用的,以及遗产是如何与其他问题产生关联的。另一方面,对话是对遗产的一种期望。“混杂论坛”这一概念,以及决策中的对话过程,是为了提供一种理想的假设。在这种理想的假设中,所有不同种类的专业知识都能受到平等的关注。这是我们设想遗产工作如何以不同方式进行的基础。

④这里的“女权主义”并不是特指性别研究中的女权主义,在社会学的哲学传统中的“feminist”涵盖了任何关注弱势群体的理论体系和定位。

5. 对中文译本的期望以及遗产的未来

谭镭:

这本书最早是在2008年经济危机之后的语境下写作的。十多年后,我们目前面临的全球疫情呈现出更大的危机。疫情爆发后两年,您是否对书中的一些理念有了新的思考,或者您是否认为在后疫情时代某些观点变得更加重要?

哈里森:

我认为在过去的十年中,我们看到了危机话语的加速出现和扩散,例如气候危机、灭绝危机,在“黑人的命也是命”的讨论中诞生的与种族相关的危机,以及现在的疫情。我认为,批判性遗产研究在当下这种全球危机的语境下变得更加重要,恰恰是因为在宣布危机的时候,我们很容易因为危机的紧迫,而假设任何提出的解决方法本质上都是好的,不需要批判地去考虑。

谭镭:

这个讨论涉及到我们如何理解“critical”这个词。批判遗产研究在哲学根源上与Critical Theory(批判理论)相关联,但我从对批判遗产研究的学术成果来看,“critical”本质上是指不要把任何事物看成是理所当然的。

哈里森:

是的,我认为这里的“critical”就是指要自我反思,尤其是对遗产实践工作者而言,要追问每一个与遗产实践相关的个人、机构及其行动所应当承担的责任。批判遗产研究关乎具体语境下对事物的反思、探讨和理解。理解事物的作用是什么,以及它们为什么是这么作用的。当专家以公众的名义做事情时,我认为人们有权利追究他们的行为,并对他们的工作进行批判性的思考。这在危机下或许更加重要。

谭镭:

能否请您给读者预告一下您未来的出版或研究计划?

哈里森:

在本书英文版发表之初,我的研究项目主要围绕对可持续性的探讨,以及遗产是否真的是“可持续的”。2015-2019年,我主持了一个名为“遗产未来”(Heritage Futures)的多研究者参与的项目,在全球范围内与25家不同机构合作,从濒危语言保护、建成遗产保护到景观重新野化,也包括我们通常不会认为与遗产相关的工作,例如核废料处理,或者发向外太空的信息[2]。我们得出的一个结论是,遗产实践并不一定可持续。涉及遗产工作不同领域的实践类型,很少互相考虑。事实上,遗产实践经常相互矛盾,并试图阻止不可避免的社会、历史或物质性变化,这其实是不可持续的做法。

“遗产未来”之后有两个后续项目。一个比较小但较有针对性,名为“景观未来及改变的挑战:通往整体的文化/自然遗产决策”,旨在建构和推广遗产决策的新框架,帮助遗产界进行更长远的考虑,有效和有创造性地应对气候和环境变化所带来的挑战,与不可避免的变化过程合作,而不是抵抗它们。另一个项目名为“为气候行动重新构想博物馆”,通过对博物馆和遗产进行全新的思考以应对气候危机。为了回应气候行动的两个核心——缓和与适应,我们在2020年举办了一项国际设计和提案竞赛,探询博物馆如何能帮助当下社会进行深层次和根本性的转变以实现零碳目标。(END)

参考文献

[1] HARRISON R. Beyond “Natural” and “Cultural” Heritage: Toward an Ontological Politics of Heritage in the Age ofAnthropocene [J]. Heritage & Society, 2015, 8 (1): 24-42.

[2] HARRISON R, DESILVEY C, HOLTORF C, etal. Heritage Futures: Comparative Approaches to Natural and Cultural HeritagePractices [M]. London: UCL Press, 2020.

[3] HARRISON R, STERLING C.Deterritorialising the Future: Heritage in, of and after the Anthropocene [M].London: Open Humanities Press, 2020.

[4] VIDAL F, DIAS N. Biodiversity, Endangerment,and Culture [M]. Abingdon and New York: Routledge, 2016.

[5] SMITH L. Uses of Heritage [M]. Oxon:Routledge, 2006: 1.

[6] GELL A. Art and Agency: An Anthropological Theory [M]. Oxford: Oxford University Press, 1998.

[7] BRUMANN C, BERLINER D. World Heritageon the Ground: Ethnographic Perspectives [M]. New York and Oxford: BerghannBooks, 2016.

[8] MESKELL L. A Future in Ruins: UNESCO,World Heritage, and the Dream of Peace [M]. Oxford: Oxford University Press,2018.

本文完整阅读见《建筑遗产》

2021年第4期(总第24期)

作者简介:

李颖春,同济大学建筑与城市规划学院

(上海 200092)副教授

罗德尼·哈里森,伦敦大学考古研究院

(伦敦 WC1H 0PY)教授

谭镭,卡迪夫大学威尔士建筑学院

(卡迪夫 CF10 3NB)博士候选人

![]()

欢迎关注《建筑遗产》2021年第4期

(总第24期)

※ 官方微店有售 ※

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):新书推介 |《文化和自然遗产:批判性思路》

规划问道

规划问道