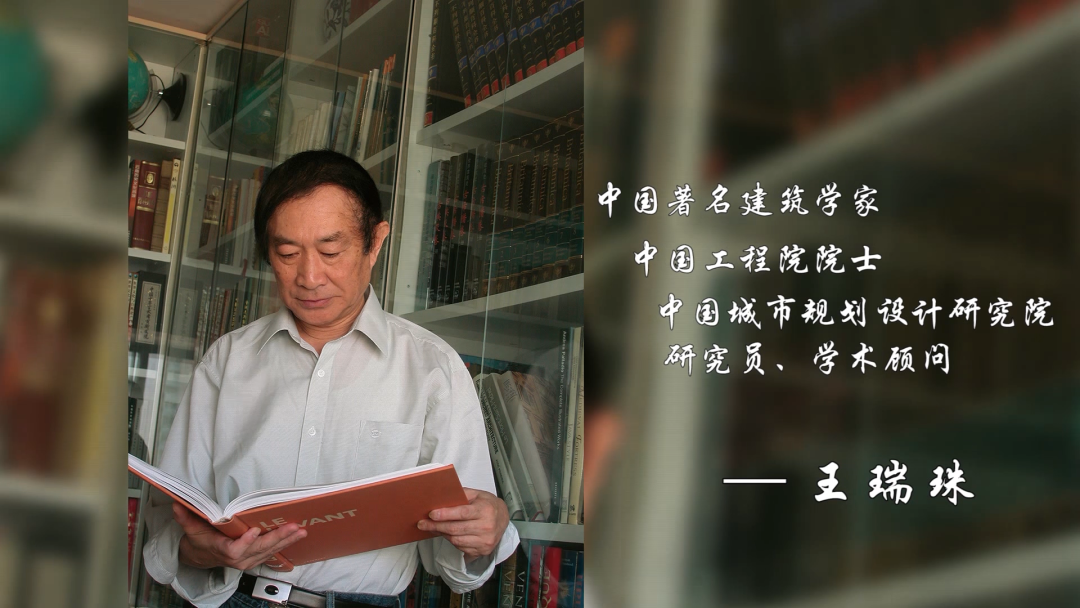

他是上世纪五六十年代凤毛麟角的清华学子,也是当时鲜有留学海外经历的建筑系高材生。在他心中,建筑专业不仅仅是勾勒空间的艺术,它有着更深远的意义,每迈进一步都能发现新的风景。他不畏艰辛,用两年多时间踏遍欧洲160多座历史名城,潜心编撰出了我国第一部关于国外历史环境保护的学术专著。他不问浮华尘世,倾尽毕生心血,只为成就一部鸿篇巨著。他就是我国著名建筑学家,中国工程院院士,中国城市规划设计研究院研究员、学术顾问——王瑞珠。

1940年4月2日,王瑞珠出生于湖南衡阳市,父亲是毕业于北洋大学机械工程系的铁路工程师,母亲出身于天津一个官僚世家,不仅受过良好的师范教育并且略懂英文。父母之爱子,则为之计深远,童年时代的王瑞珠,虽然一直跟随家人四处躲避战乱,但8岁之前一直得到了母亲严格的教导。

童年的坎坷经历让王瑞珠倍加珍惜学习的机会,1957年,王瑞珠以第一志愿顺利考入清华大学建筑系,这本是他迈进理想的第一步,却在入学一年后冒出了退学的想法,究竟发生了怎样的故事,王瑞珠又是如何把握自己的命运呢?

上世纪五十年代后期的清华并不是世外桃源,政治运动不断冲击着正常的教学活动,然而对于王瑞珠来说,大学期间却是他在学术研究领域收获最大和人生最快乐的时光。

当大部分同学把时间都花在建筑设计这门课时,他却像一个异类,终日沉浸在建筑理论研究之中。用王瑞珠的话来说,“在清华读书的那段岁月不仅确立了我今后的科研方向,同时也奠定了我的人生道路和价值取向。”

毕业之后,王瑞珠被分配到原建工部建筑科学研究院,在他满怀憧憬前往建研院报到后不久,却赶上了全国下放劳动、四清运动,接着被分配到“五七干校”,举家迁移到湖北“大三线”的山沟里。白天运砂浆、刷油漆,晚上接受批判、改造思想……日复一日,年复一年,他曾经的理想渐渐变成了一个无法实现的梦。然而生命中总有太多不可预测性,正如诗人王尔德所说,“我们生活在受难的底层,但总有人不忘抬头仰望星空。”1980年,教育部第二批国家公派留学生人员选拔通知下达到王瑞珠所在的建委一局。

人生能得几番搏,在经历了17年的低谷之后,王瑞珠以法语第一名的成绩考上了全国第二批公派生赴法国巴黎深造。对于刚经历过文革的王瑞珠来说,巴黎的学习生活就像展开了一个全新的世界。

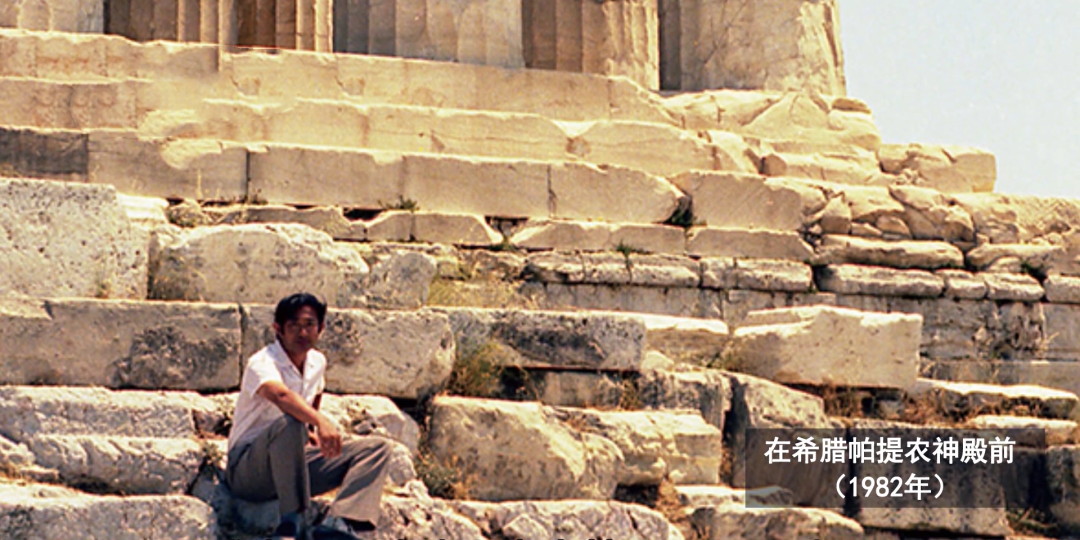

由于巴黎美术学院第六建筑学院没有设立学位制,王瑞珠得以从繁琐的论文考证中解脱出来,将更多精力投入到各国实地考察之中。

欧洲是世界文化名城比较集中的地方,奇怪的是他们本身并没有历史名城这个概念,但王瑞珠发现,不管是在罗马、巴黎这样的古迹名城,还是在不知名的边陲小镇,欧洲人民的文物保护意识却相当到位。

在欧洲考察的那段时光,成为了王瑞珠人生中第二个重要阶段,为他日后著《世界建筑史》丛书积累了大量珍贵素材。那些以往只能在书本和图片上看到的建筑,如今都真真切切呈现在眼前。雅典卫城秀美壮丽的残柱、埃及宏伟神秘的金字塔、西西里绝美的古城遗址,使王瑞珠的心灵深处产生了极大的震撼,更为他未来踏上名城研究保护之路点亮了一盏明灯。

1984年,在法国顺利完成学业的王瑞珠回到国内,进入中国城市规划设计研究院工作。1989年,一个偶然的机会,王瑞珠作为顾问指导了《欧洲古建筑保护》纪录片拍摄,后来这部影片获得了1989-1990年中国广电部优秀影片奖,王瑞珠的才华渐渐得以展现出来。

1991年,中规院分派给王瑞珠一个课题研究,本以为这只是一个小插曲,却成了王瑞珠科研转型的重要分水岭。

1993年,建设部和中规院积极推进国外城市规划理论研究,拿到《世界建筑史》这个课题,王瑞珠觉得自己终于有机会实现青年时期未能如愿的宏图理想。无论是前期研究、实地考察,还是中期大量原始素材收集、编制成册,甚至到最后的编辑排版,所有工作都是王瑞珠一人完成。这在旁人眼里简直是一个愚公移山的行为。

在将近20年的时间里,王瑞珠不惧孤独,不为名利所动,一心沉浸在理论研究之中。《世界建筑史》丛书出版后,他不拿一分稿费,在单位支持下,仍然坚守在科研阵地上。这种非同寻常的定力,没有对学术的热爱和执着,根本无法做到。

2003年,王瑞珠被评为中国工程院院士。虽已至花甲之年,在王瑞珠心里,事业仍处在起步阶段,真正的重头戏还在后面。

近代建筑史学特别是世界范围内的建筑史学,从18世纪兴起以来,几乎一直为西方学者垄断。一部由中国人自己考察、研究、撰写的世界城市建筑通史,曾是我国老一辈城市规划工作者长期以来的共同愿望。王瑞珠曾说,我不知道在有生之年能否完成既定的目标,更不知道后人将对这些工作如何评价,我现在能做的只是尽量把握今天。回首往事时,能无愧自己的内心。作为科研工作者,王瑞珠的治学品德在学术界有目共睹,对青年后辈他有着怎样的期望?

原文始发于微信公众号(规划中国):大师访谈录|王瑞珠

规划问道

规划问道