导言

川渝地区地形地貌复杂、气候多变、地理资源丰富、生物多样、多民族聚居,是长江上游的古代文明中心。区域内虽为高山和高原所环抱,但山原之间多条河谷水系却成为得天独厚的对外交通走廊,加之历史上多次移民,兼容荟萃,使该地区成为农耕、游牧文化的交融地。这里的巴蜀文化经历了上千年的历史洗练与变革,形成了自己鲜明的文脉特征和地域识别性,内涵丰富,影响深远,风土建筑尤其如此。

《建筑遗产》学刊2022年第1期的《研究聚焦》栏目探讨西南官话区川渝地区的风土建筑,共收入包括9位作者的6篇力作,分别从文化遗产与景观体系、风土聚落和建筑类型、石阙遗存及木作技艺等几个方面,对巴蜀建筑的自然、人文特征及时空分布进行了分析。

杜春兰、陈丹阳的《景观视野下巴蜀地区典型线性文化遗产体系研究》一文,分析了巴蜀地区线性文化遗产的生成条件、主要类型及景观特征,针对典型线路展开进一步剖析、提炼,指出巴蜀地区线性文化遗产景观系统结构具有丰富性、变化性、渗透性、辐射性的特点,为区域遗产保护提供了基础研究的资料和新视角,推动了巴蜀地区文化遗产的景观价值研究。

江攀的《湖广基型 巴蜀衍化——移民视角下巴蜀风土宅院类型与特征》以方言为线索区分巴蜀土著与移民,结合田野调查和历史图像解读,将巴蜀地区风土宅院归纳总结为分别与土著、两湖移民和客家移民相对应的三种主要的基型;通过分析这三种基型的形成、特征及其在巴蜀的衍化过程,反映了不同方言片区建筑文化的相互影响、土著与移民的交流,以及移民对巴蜀地方条件的适应。针对四川藏区乡土建筑产生的特殊地域环境,陈颖、田凯在《传承与交融——四川藏区乡土建筑与营造特征》中探寻分析了该地区以石砌技术及梁柱承重技术为主的建造形式,以及基于藏区地理气候、生产方式及文化多样性而形成的四种典型的结构类型,并指出藏区乡土建筑在营造和应用过程中形成的价值体系,反映了族群的生态观、生活观及文化融合等内容。

夏婷婷在《木作营造视角下的西南风土建筑谱系探讨——以西南官话区西蜀片、成渝小片、鄂北小片和鄂中小片为例》一文中,选取西蜀片、成渝小片、鄂北小片与鄂中小片四个片区,通过实地调研与工匠访谈,整理分析工匠完整灵活的命名规则和术语使用方式,以及诸如“丈竿”“讨签”“丈八制”的具体做法,体现了民间适应气候、环境的营建智慧及当地文化与外来影响的融合,是风土建筑谱系研究中极具活力的部分。

冯棣、乔雨蕾、黄沁雅在《阙然为道以通墓——四川石阙设计规律总结》一文中,对重要的古代建筑遗存四川石阙进行了分析,按照设计特点将四川石阙分为四期,探究其作为墓阙的设计规律及形式演变的主要原因,该研究对贵为国保的石阙遗存的保护,特别是在鉴龄推测与修复设计验证等方面有着重要的学术意义。

冷婕、谢姝婷、饶敏琪撰文《江油云岩寺飞天藏、平武报恩寺华严藏斗栱营造研究》,对两例转轮藏斗栱的做法、转轮藏与同期四川地区大木作斗栱的做法进行对比,分析提炼转轮藏中斗栱形制的主要特征、变化趋势及其与同期大木作斗栱营造方式和变化趋势的关系。

本期专栏客座主编

重庆大学建筑城规学院教授

杜春兰

研究聚焦

景观视野下巴蜀地区典型线性文化遗产体系研究

杜春兰 陈丹阳

摘要:巴蜀地区人居文明传承悠久,因山川之势而成西南地区先民交流的重要走廊,走廊沿线孕育了大量文化遗产,成为今日成渝双城经济圈建设的文化瑰宝。过去学界的研究多聚焦于关键节点保护,对线性文化遗产体系整体性价值和系统性结构的认知还不充分。线性文化遗产是动态的文化景观,从景观的视野审视巴蜀地区线性文化遗产,更有利于其价值体现。文章分析了巴蜀地区线性文化遗产的生成条件,厘清其主要类型及景观特征,并针对典型线路展开进一步的剖析,提炼出巴蜀地区线性文化遗产景观系统结构具有丰富性、变化性、渗透性、辐射性的特点,以期为区域遗产保护提供基础研究的资料和新视角,从而推动地区内线性文化遗产的景观价值研究。

1 引言

巴蜀文化是华夏文化的重要分支。“巴蜀由来古,殷周已见传”,以四川盆地为核心的巴蜀地区是中国文明的重要起源地之一,是长江上游的古代文明中心。“其地四塞,山川重阻”,巴蜀地区四周山川环绕、路途险阻,但它处于青藏高原与江汉平原、黄河流域与云贵高原的过渡地带,故而成为东西、南北先民经济往来、部落迁徙、文化交融的重要汇集点,文化上高度开放与繁荣。蜀道虽难,蜀道仍通,巴蜀先民努力冲破盆地限制,积极开辟通道进行内外交流,数千年来积淀了众多线性文化遗产。对巴蜀地区线性文化遗产的研究和保护对理解巴蜀地区内部的交往发展,以及巴蜀与国内其他地区乃至巴蜀与世界的文化交流历程都十分重要。

线性文化遗产由国际文化线路遗产保护与国内遗产保护情况相结合进而延伸和拓展而来,综合了遗产廊道等相近理念,指拥有特殊文化资源集合的线形或带状区域内物质和非物质文化遗产族群,真实反映了历史上人类的活动及其交流互动。目前对于线性文化遗产的研究多集中于概念发展梳理与内涵解读、国内外线性文景观视野下巴蜀地区典型线性文化遗产体系研究化遗产的整体特征分析、典型个案的遗产构成及时空演变、空间格局构建、保护与发展研究等方面,受到了众多学科的关注。虽然已有不少学者注意到,在全国乃至世界范围内,巴蜀地区线性文化遗产数量众多且景观价值高,但基于大历史观、聚焦系统性结构梳理和整体性价值识别的研究仍较为有限,制约了文化遗产走廊保护的精准性、全面性与有效性。

本文通过挖掘梳理散碎的历史史料,基于历史的座标和景观视野,结合自然资源与文化禀赋的介绍,客观辨识并进一步研究巴蜀地区典型的线性文化遗产,对其生成的自然与人文条件、景观特征、整体价值、系统结构等进行剖析、提炼和总结,希望为进一步认知巴蜀地区文化景观价值助微薄之力,并为成渝双城经济圈的建设贡献在地研究的学术积累。

2 巴蜀地区线性文化遗产的生成条件

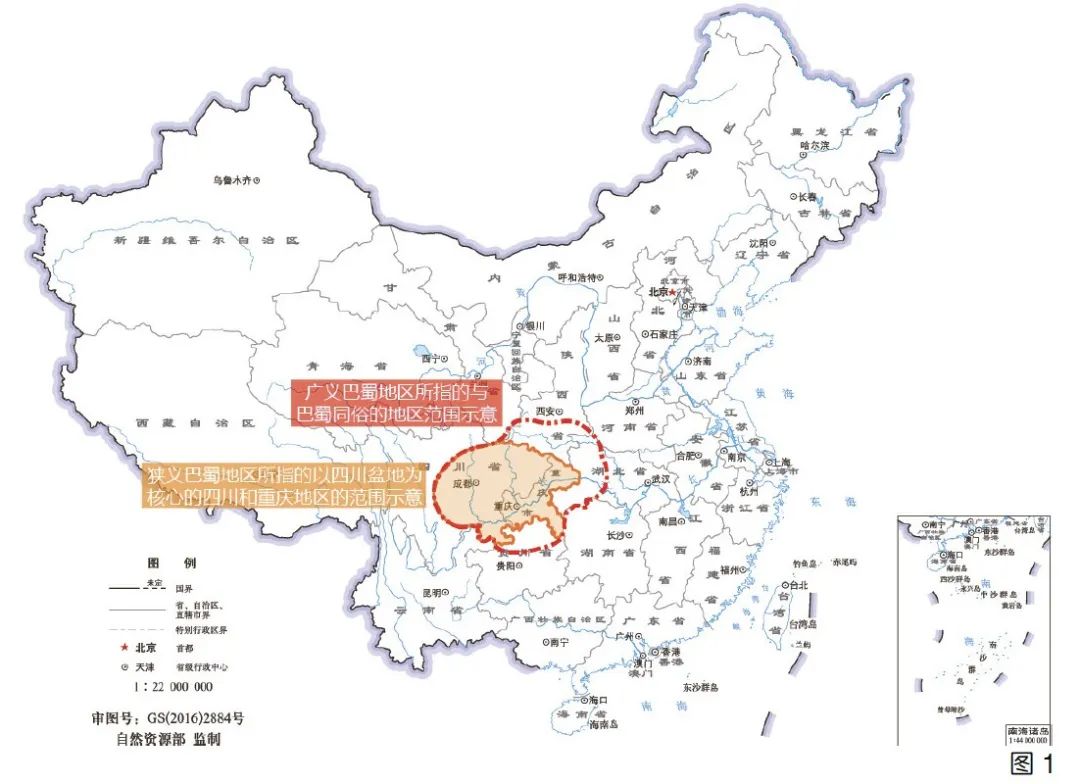

“巴”和“蜀”最早指代古代的两个部族,春秋到战国时期分别以今重庆和成都地区为中心建立国家,其后秦并巴蜀,并于旧地设立巴郡和蜀郡,“巴”“蜀”经历了从部族名到国名再到地名的转变,并沿用至今。巴蜀的地域范围,狭义来说主要指今以四川盆地为核心的四川和重庆地区,广义则是指历史阶段中曾属于巴蜀以及与巴蜀文化同俗的区域,即除上述所指范围外,还涉及陕南、湘鄂西部、陇南、云贵北部及金沙江与横断山脉以东等区域(图1)。

图1 狭义和广义巴蜀地区范围示意

融入大一统国家版图后,巴蜀地区进一步发展了同中原以及周边地区各种文化的关系。在自然与人文条件、社会发展更迭的共同作用下,巴蜀地区形成了蜀道、南方丝绸之路、川盐古道、三峡遗产廊道、茶马古道等众多价值极高的线性文化遗产。

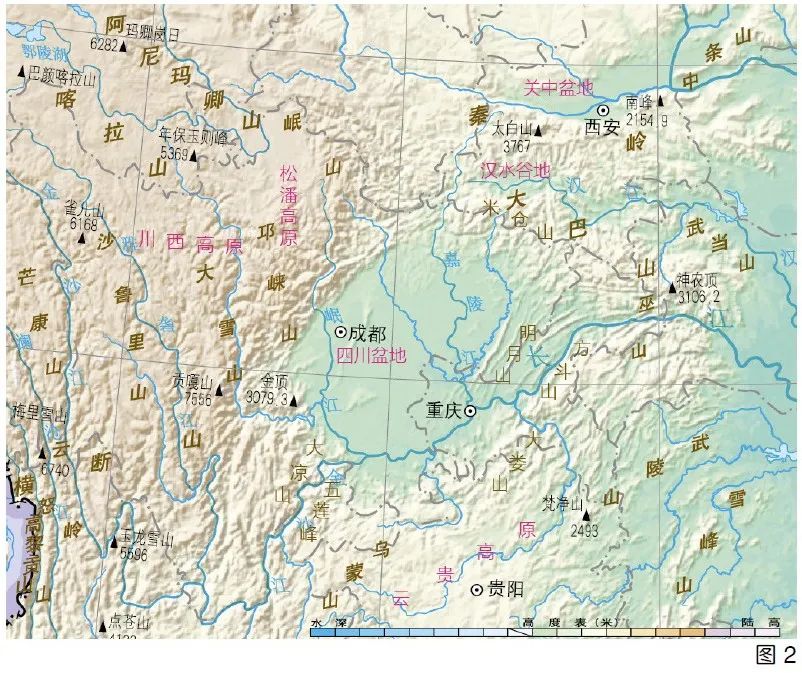

2.1 自然资源与人文禀赋

地区内地形地貌丰富,拥有丰沃的平原、连绵的丘陵、纵横的峡谷、壮丽的雪山、树状交织的河网,且物产资源丰富。而悬殊的海拔高度差异、显著的气候垂直变化,又缔造了生态系统的多样性,与栖居于此的多元民族一同造就了多彩的地方文化。优渥的自然和文化环境为古代先民的迁徙与交流创造了物质基础和众多自然通道,为线性文化遗产的生成创造了理想环境(图2)。

图2 巴蜀地区自然地形地貌特征示意

2.1.1“西番东汉,北秦南广”——沟通四方的地理区位

巴蜀地区处于黄河和长江两大古代文明发源地之间,北接秦岭、南抵云贵高原、西邻青藏高原,东部出巫山后与长江中下游平原联通,自古便是西部地区与中原、沿海等地联系的重要孔道,南北文明在此汇聚,区域内众多民族栖息和迁徙,留下了内容丰富的文化遗产。

2.1.2 “崇山峻岭,江峡相通”——山嵌水绕的山水基底

四川盆地北缘大巴山和米仓山、南缘大娄山和大凉山、西缘岷山和邛崃山、东缘巫山和武陵山,周围山体海拔1000~3000m,崇山峻岭间形成众多江河峡谷、山地隘口与外界联通。起伏的山地造就了树状的水系网络,且水源充足。大小河流超过540条,可以通船的河流有92条,在河网体系中,97%的河流均为长江水道的支流。取水与漕运之便,使得悠悠的长江水道孕育出初期的聚邑与后期的城市,将盆地内八方居民联成一体,经济发展归入同一网络,文化发展纳为同一系统。

2.1.3“山林竹木,蔬果之饶”——富饶多样的物产资源

“若以四川盆地与黄土之黄河平原比则无亢旱之虞,与冲击平原之江浙平原比则无卑湿之苦,与三熟之广东平原比则无水潦之患,与肥沃之松辽平原比则无霜雪之灾。”(任乃强语)适宜的气候条件促进地区农业发展,在先民经营之下,巴蜀地区历来被称为“膏腴之地”“天府之土”。《山海经》中描述成都平原“爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷,百谷自生,冬夏播琴。鸾鸟自歌,凤鸟自儛,灵寿实华,草木所聚”。巴地“百谷所聚”且因川东丰富的井盐资源“不绩不经,服也;不稼不穑,食也”。《汉书 · 地理志》中也形容巴蜀“土地肥美,有江水沃野、山林竹木、蔬食果实之饶”。蜀布、邛杖、蒟酱、井盐、茶叶等物资成为对外贸易的重要商品,源源不断地经巴蜀地区的线性走廊流向中原、江南、岭南及南亚等地。

2.1.4“ 多元民族,崇文重教”——多元丰富的文化构成

地区内自古以来就有若干民族共存,秦并巴蜀后,四川盆地内的巴蜀先民逐渐与汉民族融合,而川西北、川西南、川东南的巴蜀先民则与往来的民族融合而成众多少数民族。形成在盆地中以汉族为主体,在丘陵、山地间众多少数民族聚居的分布格局。其中藏、彝、土家、羌、苗、回、纳西、傈僳、布依族等在区域内广泛分布。同时区域内自古学风鼎盛,文化发达,如西汉有文翁兴学,在全国形成颇具影响力的蜀学,东汉张陵在大邑鹤鸣山创立中国本土发展的宗教道教,再如唐代“天下诗人皆入蜀”,以及两宋时期“人文之盛,莫盛于蜀”。同时巴蜀先民在天文、水利等方面也多有建树。

2.2 历史发展背景

悠久的文明发源、深厚的历史积淀以及发展过程中的多次移民融合,都极大地

促进了地区经济文化的发展、技术和多元文化的输入及广泛交流。

2.2.1 先秦早期辉煌的文明发源

早在200 万年前的旧石器时代,在资阳、巫山等地就已经发现了早期人类活动的痕迹,巴山蜀水中还形成了大溪文化、宝墩文化、三星堆文化和金沙文化,拥有辉煌的早期文明积淀。考古研究发现,巴蜀地区与国内其他地区早在新石器时期就已经有了经济文化的往来。

2.2.2 历史过程中多次移民融合

地区内自然资源富饶。历朝历代多种原因造成移民持续发生,包括自发、仕宦、军事、民族移民等类型,或和平安定时移民迁入开发以求发展,或区域内战乱造成人口丧亡减员而需人口补充,或其他地区战乱灾荒时“避难入蜀”以求生存,对于保存人口、资源开发、民族融合等方面都有重要意义。区域内经历了多次移民高潮,包括秦代的“万家实蜀”、元末明初和明末清初的“湖广填四川”、抗战前夕的移民入川等六次大移民。

巴蜀地区也多次成为促进国家统一与稳定的重要基地,如唐中叶安史之乱之后,“衣冠之族多避乱在蜀”,经过多年发展形成了“扬一益二”局面。又如20世纪30-40年代,国民政府迁都重庆,巴蜀地区成为全国抗日的大后方。再如“三线建设”时期,中国现代工业建设向西南腹地内迁,川渝也成为该时期建设的重要基地。总的来说,移民的迁徙和交流成为巴蜀地区不同文化特征形成的重要原因之一。

3 巴蜀地区典型线性文化遗产景观特征与价值

3.1 巴蜀地区典型线性文化遗产提取与分类

山地峡谷、河流、道路等都是重要的景观构成要素,也是线性文化遗产的重要空间载体,代表了早期人类运动和交流路线的同时,也体现着地区文化景观的发展历程。对巴蜀地区典型线性文化遗产的研究经历了多个热点时期,例如:20世纪40年代出现了西南地区古代交通线路研究热潮;20世纪80年代后涌现了一批交通线路文化研究的著作,基本构建了巴蜀地区的宏观交通网络系统研究。又如:随着三星堆、大溪文化考古的进展,现代史学家对南方丝绸之路进一步探索,人们认识到在北方丝绸之路开通以前,四川盆地区域就已经与南亚、西亚等文明有所交通和交流。

本文立足于既有的巴蜀地区线性文化遗产的相关研究,对其中涉及的典型线路进行挖掘、分析、提取、整理。通过对在中国知网数据库中以主题词“巴蜀”“四川”“重庆”以及“线性文化遗产”“文化线路”“遗产线路”“遗产廊道”等组合搜索的文献检索结果,以及对相关论著进行梳理和归纳,结合线性文化遗产的概念内涵和相关研究,整理得到了巴蜀地区涉及的15条典型的线性文化遗产线路及其中包含的众多通道,并按其形成的总体时空特征划分为三种主要类型(表1)。虽然不能完全涵盖地区内数量丰富的线性文化遗产,但通过对文中例举的典型线路的分析研究,可以一定程度窥探巴蜀先民的内外交流发展及其形成的高价值的遗产类型。

表1 相关研究涉及的巴蜀地区典型线性文化遗产

3.2 典型线性文化遗产景观特征和整体价值分析

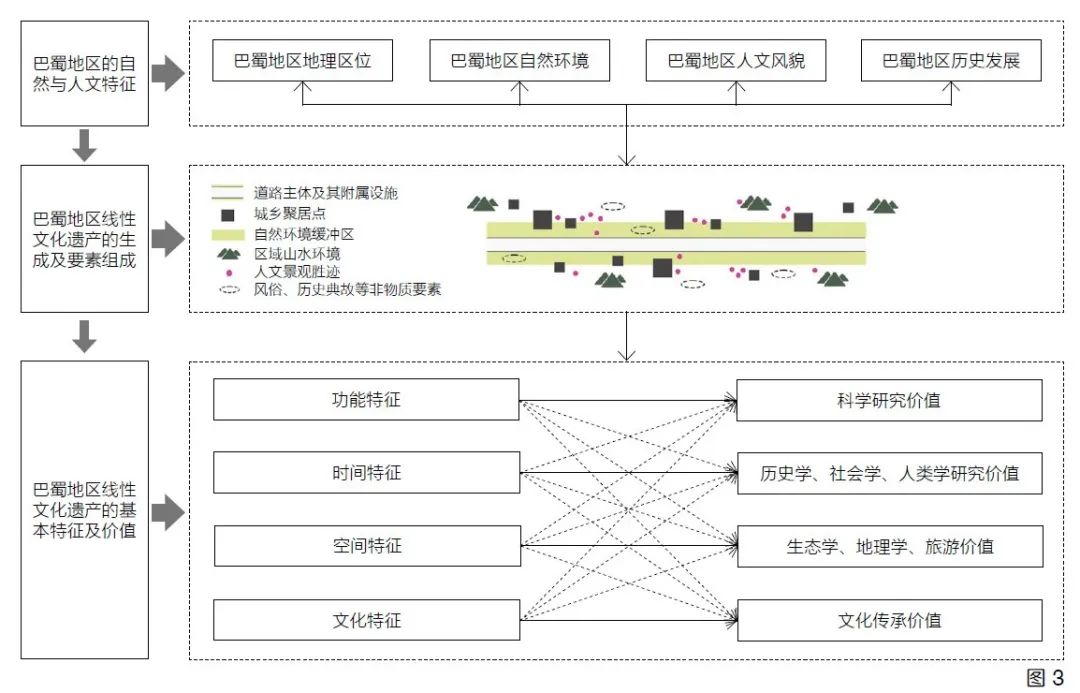

本文以1994年马德里会议上提出的判别文化线路的功能、时间、空间、文化特征的四个标准为基础,进行地区内线性文化遗产的景观特征及整体价值分析。(图3)

图3 巴蜀地区典型线性文化遗产景观特征和整体价值框架

3.2.1 功能特征和科学研究价值

地区内的线性文化遗产功能丰富,根据主导功能类型,可分为:(1)交通型,如长江上游水系、蜀道、成渝古驿道、黄葛古道、老成渝铁路、三峡遗产廊道等;(2)商贸型,如南方丝绸之路、茶马古道、川盐古道、滇铜京运路线等;(3)宗教型,如长江流域道教文化线路等;(4)迁徙型,如入川移民线路、藏彝走廊、巫山-武陵走廊等;(5)军事型,如红军长征线路等。

遗产线路的功能一般由基本的交通运输功能和特定的功能用途组成,往往具有功能复合性。区域内大部分线路的交通功能以及部分商贸、迁徙等特定功能时至今日仍在发挥作用。且巴蜀地区自然环境复杂、景观风貌多样,线路常穿行于崇山峻岭与深山峡谷间。如沿江开凿的蜀道栈道、凿于崖壁的川盐古道、穿越峡江的三峡遗产廊道等,这些遗产线路工程浩大、技艺精湛、选线合理且有效利用线路周边的山形、水势、古塔、场镇等自然和人文景观资源进行风景营造,具备重要的科学研究价值。

3.2.2 时间特征和历史学、人类学、社会学研究价值

区域内线性文化遗产产生时间早,大部分线路形成于清代及以前。其中长江上游水系、蜀道、川盐古道、南方丝绸之路、藏彝走廊、巫山-武陵走廊、三峡遗产廊道形成的时间都超过2000年,长江流域道教文化线路、茶马古道持续超过1000年。由于时间跨度大、类型丰富,为人类历史的进步留下了浓墨笔迹,体现出传统智慧和社会经济烙印,具有重要的历史学、人类学、社会学研究价值。

远古时期巴蜀先民便沿着川江水系逐水而居。早在夏代,蜀国运往夏王朝的贡品沿嘉陵江经汉水、渭水和黄河进行运输。唐宋时期,商品运输繁盛;清代因盐运、铜运等进一步发展;抗日战争时期内河航运空前繁荣。但随着近代陆运交通发展,水运交通的重要性有所下降。藏彝走廊、巫山-武陵走廊的形成也可以追溯到远古时期,是古代人类迁徙的重要通道,藏、羌、彝等众多族群的先民在该区域迁徙和定居。川东地区井盐资源丰富,在巴国控制的上千年时间中逐渐开辟出川盐古道,至清代全川产盐地遍及40州县,清代中后期以及抗战时期的两次“川盐济楚”使盐业产销进一步扩大,直到近代海盐的提炼技术提高逐渐取代井盐才逐渐衰败。蜀道在新石器时代已有萌芽,战国中期以前,蜀人通过故道、褒斜道与中原通商;经过秦汉到魏晋的发展逐渐形成“栈道千里、通于蜀汉”,并于隋唐两宋达到兴盛;经过元明清的变革之后,随着现代交通的发展,特别是近代川陕公路的开通,蜀道逐渐衰落。茶马古道因唐代的马货贸易、茶马互市逐渐形成,但随着近代滇藏、川藏公路的建成逐渐废弃。巴蜀地区的邮驿制度在秦汉已逐渐完备,并经过历朝历代持续发展。清代盆地内驿路东路干线,也即成渝东大道,是区域内驿路的典型代表,也是联系成渝地区最重要的通道,但是随着驿传制度淘汰以及现代化交通发展也逐渐衰败。成渝铁路于1952年全线通车,是新中国成立后中国自主设计、自主建造的第一条铁路。近年来,随着沿线动车、高铁的发展,老的成渝铁路也逐渐衰落。

遗产线路的兴衰发展史、线路本身遗存,以及沿线城镇、村落等景观的时空演变,都成为区域社会发展和人类交往历史的重要见证,生动讲述着巴蜀地区的传奇故事。

3.2.3 空间特征和生态学、地理学及旅游价值

地区内线性文化遗产按空间规模可以分为国际性、全国性、区域性、地方性几种类型(表2),由于地理单元中丰富的山水峡岭与民族迁徙走廊的叠合,表现出跨越地理界限的不同层级的特点,且空间上串联了众多拥有高生物多样性的自然景观区域,因此对他们的研究也具有重要的生态学、地理学及旅游价值。

表2 巴蜀地区典型线性文化遗产空间规模类型

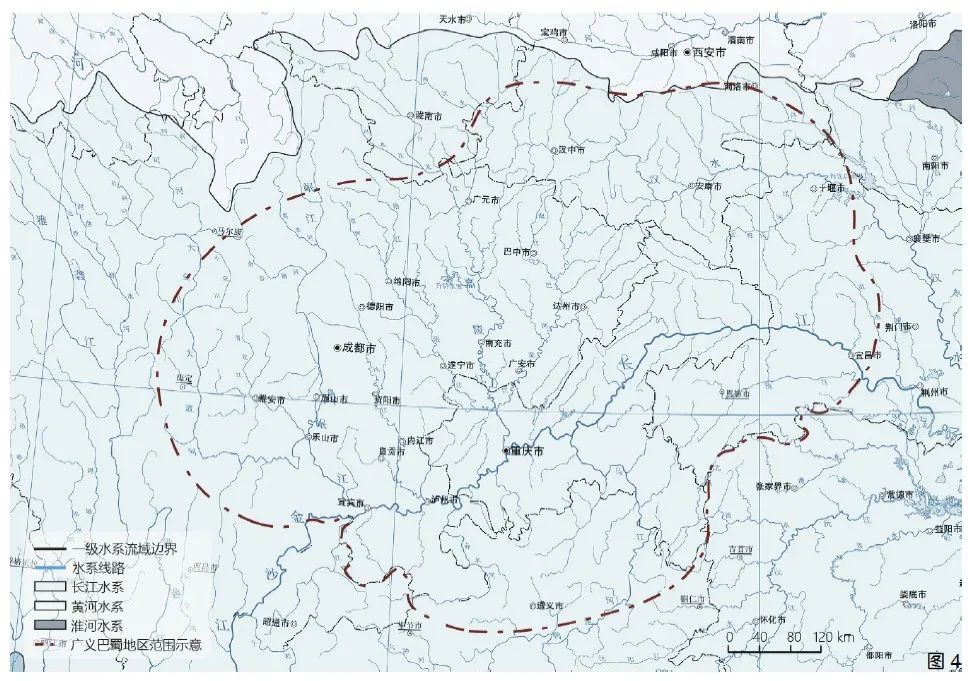

盆地内部涵盖了长江上游水系中的上游干流、嘉陵江、乌江、岷江、沱江、雅砻江、金沙江、洞庭湖等水系区域,水陆和陆路通道相互交织,贯穿整个区域范围(图4)。已有研究发现中国的文化线路聚集在费孝通先生从民族学角度提出的族群流动和民族文化交流的三大走廊区域。而四川盆地位于费孝通先生提出的以六江流域为主的藏彝走廊及其后由其他学者拓展的巫山-武陵走廊之间,并在空间范围与两大走廊有所叠合,拥有多样的民族迁徙的自然通道。如茶马古道从四川、云南的茶叶产地出发,翻越横断山脉及六江流域中复杂的高山峡谷景观带向西延伸至南亚次大陆。南方丝绸之路联系川、滇、黔三省,沿途串联青城山-都江堰、峨眉山-乐山大佛、九寨沟、三江并流、南方喀斯特地貌等世界遗产。三峡遗产廊道经过重庆市区、涪陵、万州、宜昌、土家苗族聚居区等区域,两岸奇峰峭壁陡立,沿线包含瞿塘峡、夔门以及白鹤梁枯水题刻、大昌古镇等众多自然和文化景观。红军长征线路从四川盆地南缘和西缘通过,经过赤水、西昌、泸定、甘孜、阿坝等地区,穿过金沙江、大渡河、青藏高原、大草地向延安会师。黄葛古道为川黔古驿道的一部分,位于南山风景区中,联系了曾经的海棠溪码头、老君洞等重要景观点。

图4 巴蜀地区主要涉及的长江上游水系线路示意

走廊中遗产线路主线的景观空间呈现网状和单线状两种主要结构,长江上游水系、蜀道、川盐古道、茶马古道、南方丝绸之路、成渝古驿道等呈现网状结构,三峡遗产廊道、老成渝铁路、黄葛古道等呈现单线结构。区域内遗产线路空间跨度大,穿越深山、峡谷、丘陵、平地等地形多样的景观区域,串联众多生物多样性高的景观地带,汇集了丰富的旅游资源。

3.2.4 文化特征和文化传承价值

这些线性文化遗产将区域内的多元民族联系起来,连接着不同文化的人群,产生广泛的跨文化影响,对于遗产保护也具有重要的文化传承价值。

藏彝走廊的核心川西高原中的藏、羌、彝等民族文化与古代巴蜀文化存在密切关系,也是当代巴蜀区域文化的重要部分。在川、鄂、渝、湘、黔等广大地区进行的川盐行销过程中,土家、侗、苗、羌、布依族等众多少数民族被联系起来。在茶马互市的过程中,巴蜀、荆楚、中原的文化和藏、彝、纳西等数量众多的少数民族的文化进行交流、互融,并不断与傣族的贝业文化、彝族火文化、白族本主文化、纳西族巴东文化、藏族雪域文化等交融。在历朝历代的移民过程中,中原文化、荆楚文化、客家文化以及盆地周边少数民族文化不断传入,丰富了区域内的文化内涵。区域中多元民族间彼此的经济文化联系往来,促进了沿途经济、艺术、风俗、宗教等方面的交融。

4 巴蜀地区典型线性文化遗产的景观系统结构特征

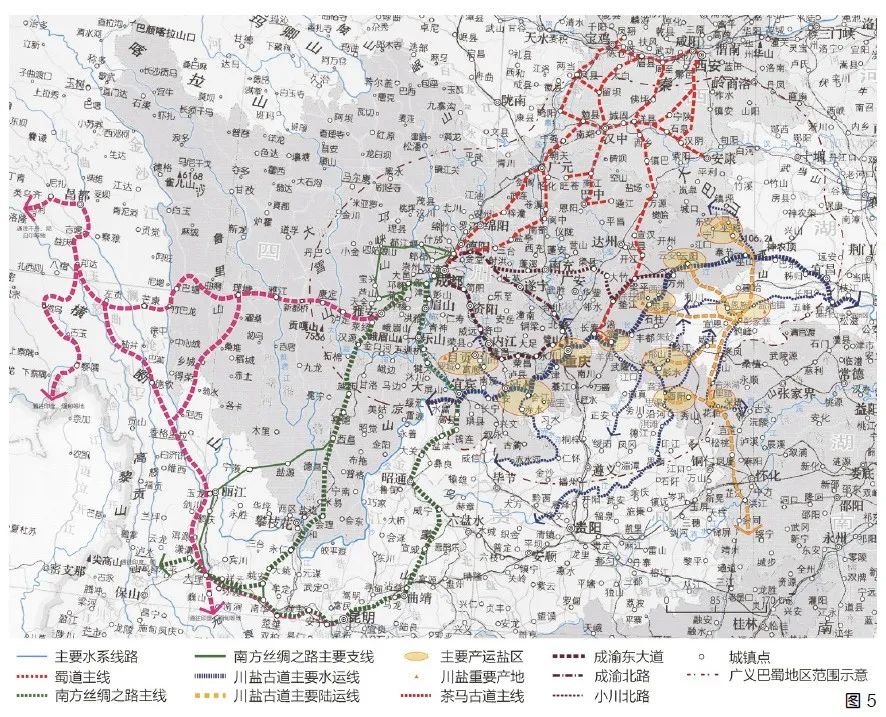

区域内线性文化遗产的发展兴衰交替,其景观系统结构的形成主要可以分为三个阶段。首先,在远古时代基于区域内原始的自然环境特征,形成了主要以长江上游水系为骨架的结构基底。其后在此基础上又拓展出了川盐古道、蜀道、南方丝绸之路、茶马古道以及不同时期的古驿道,进一步打通了区域中南北和东西方向的连接,构成了区域内基本的水陆相通的网状景观格局(图5)。后又因巴蜀地区内外交流的拓展,更多的交流和运动线路基于以往的交通路网得以生成,并且在先前路线的基础上重新组织路径,使区域内线性遗产网络得到进一步拓展和延伸。最后形成了目前巴蜀地区线性文化遗产网状的景观结构系统,总体来说呈现以下特征。

图5 巴蜀地区典型线性文化遗产网状分布格局示意

4.1 丰富性

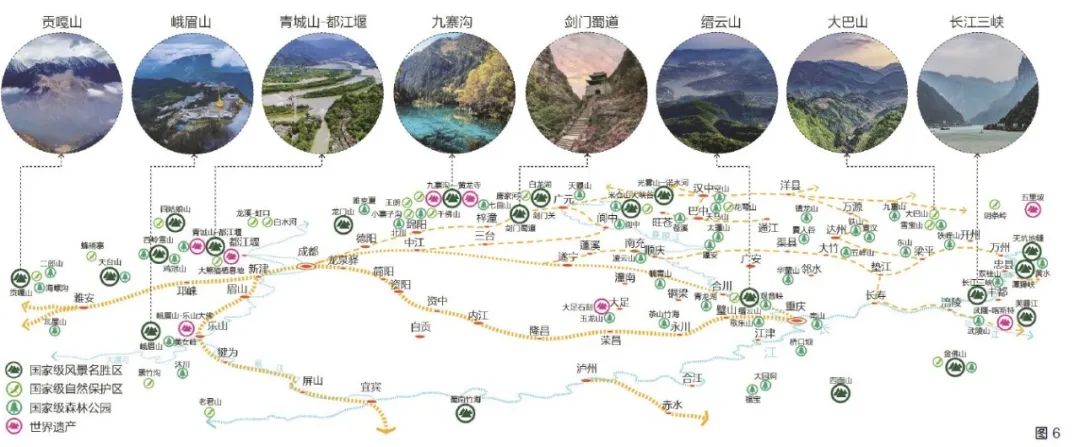

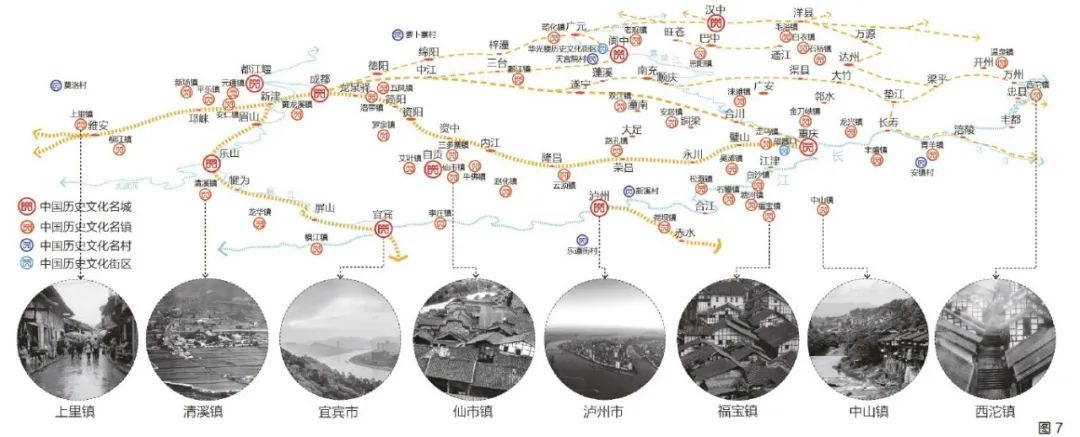

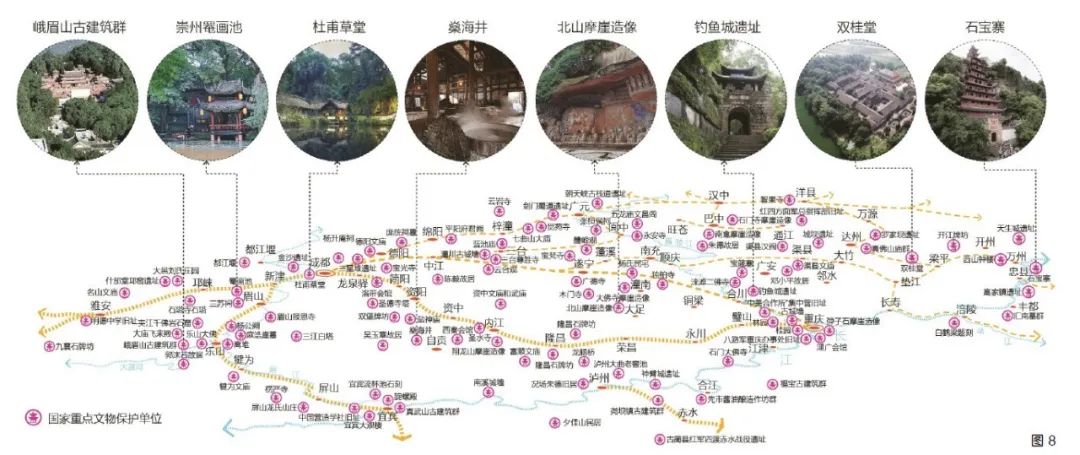

交通线路本身和沿线的历史城镇、山形水系等物质要素以及相关背景事件、民俗文化等非物质要素都是区域内线性文化遗产的重要组成。区域内线性文化遗产景观系统结构中,不仅遗产线路的数量和类型丰富,而且线路沿线分布着众多风景名胜区、历史文化名城、文物保护单位等自然和人文景观资源,包含复杂的自然生态系统、丰富的历史文化内涵,同时具有巨大的经济价值(图6-图8)。

图6 主要遗产线路周围国家风景名胜区、自然保护区、森林公园等的分布

图7 主要遗产线路周围国家历史文化名城、名镇、名村分布

图8 主要遗产线路周围国家重点文保单位分布

长江上游水系流传着大禹治水、巫山神女等传说,串联着都江堰、青城山等世界遗产。川江水系两岸西沱、涞滩、石宝场等沿江场镇及乡土聚落、充满市井生活气息的水码头景观、顺势而布的大量寺庙景观等也都是区域内文化交流活动的重要见证。蜀道线路除了数量众多的古道外,沿线有丰富的古柏植物景观、古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、历史城镇以及相关联的风俗、曲艺、神话、特色饮食、传统手工等文化景观要素。川盐古道沿途经过乌江画廊、利川的腾龙洞、张家界的石林等自然景观,以及龚滩、凤凰、里耶等历史文化古镇等,自然与人文风景兼备。长江流域道教文化线路不仅具有自身的宗教文化价值,沿线贯穿了青城山、鹤鸣山、丰都名山,并且在线路上存有众多的牌坊、石碑、道观等丰富的物质景观要素。总的来说,区域内遗产线路将巴山蜀水之间的自然地形、城镇、民族村寨等内容串联起来,展现了多样化的景观风貌。

4.2 变化性

区域内文化遗产线路在时空上存在着一定的延续性和层积性,这些文化遗产线路通常与交通线路密切相关,线路网络格局的重要性也受到整体政治经济格局变化的影响。巴蜀地区受历史上全国政治中心东移南迁的影响,四川盆地内经济文化中心也逐渐向东南推移,从宋代之前以北部出入四川盆地的金牛道和南部的灵关道、石门道为重,自宋代长江峡路的交通功能日渐提高,成为了四川盆地对外交通的主要通道。清代以前沟通盆地内部联系的驿道系统以北线为主,而自清代,驿道的南线即成渝东大道的重要性日渐增强,成为联系川渝地区的主要交通线路。巴蜀地区遗产线路发展时间长,且在空间分布上有所重叠,在不同时期的发展背景下,不同线路的重要性也产生一定的变化。在线路的更迭变化中,部分线路及其沿线连接的民族村寨、历史城镇等景观点,也会因线路重要性的变化而得到发展或受到忽视,因此需要全面分析线路发展不同时期的背景条件及历史状况,才能更充分地理解其特征以及更好地保护遗产线路的原真性和完整性。

4.3 渗透性

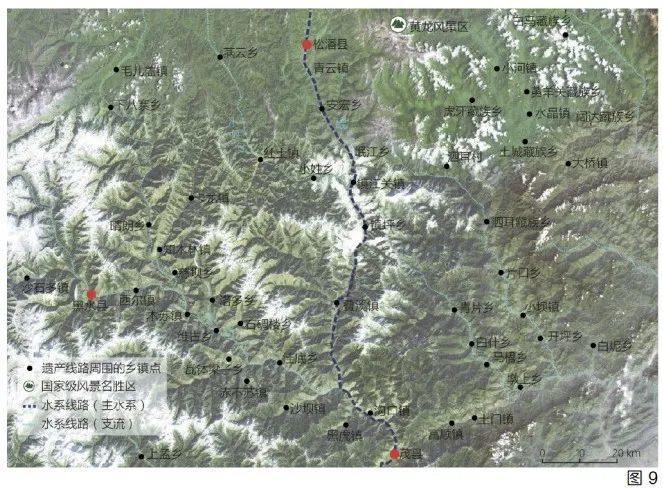

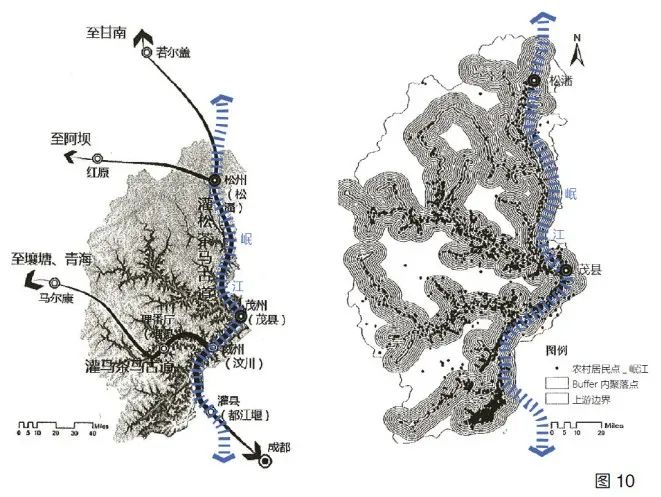

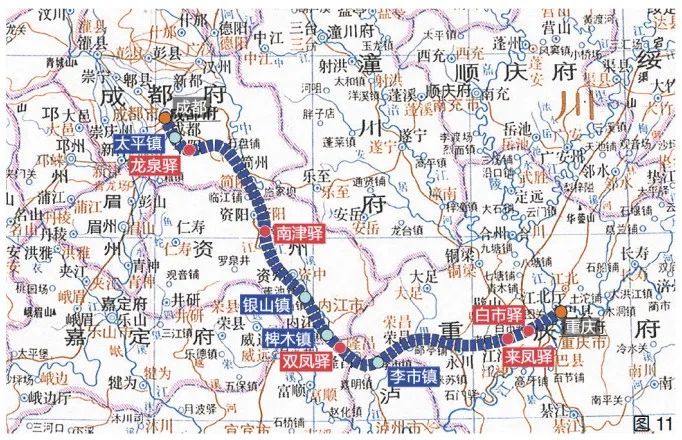

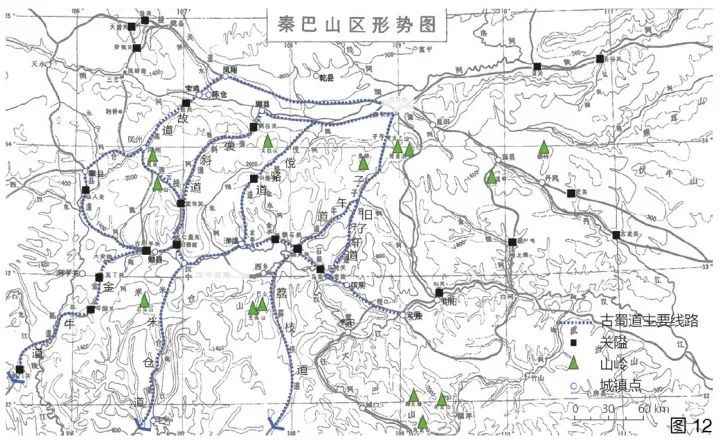

巴山蜀水的多山环境中,城乡分布极不均衡。水陆相通的遗产线路交织渗透,完成了区域内的系统联通,并有效地将区域内的城乡节点连接起来。蜀道、川盐古道、茶马古道、南方丝绸之路等遗产线路,除了主干线外,还有众多支线密布,这些支线渗透到山地环境中,联通城乡区域,使其协同发展(图9 -图10)。如清代成渝东大道,沿线经过五驿、四镇、三坊、七十二场,联系成渝地区并将沿线山地环境中的城镇和乡村串联起来(图11)。又如蜀道穿越秦岭和大巴山,联系关中、汉中及四川盆地,沿途崇山峻岭,周围环境“连高夹深,九州之险也。阴谿穷谷,万仞直下。奔崖峭壁,千里无土。亘隔呀绝,巉巉冥冥”。蜀道线路渗透入山水环境中,将秦岭和大巴山中的城镇和乡村聚落串联起来(图12)。

图9 松茂古道(茶马古道支线)沿线城乡分布

图10 松茂古道线路走势及其道路沿线乡村聚落景观点分布

图11 清代成渝东大道及其沿线城乡分布

图12 秦巴山区地势与蜀道主线走势及其沿线城乡分布示意图

4.4 辐射性

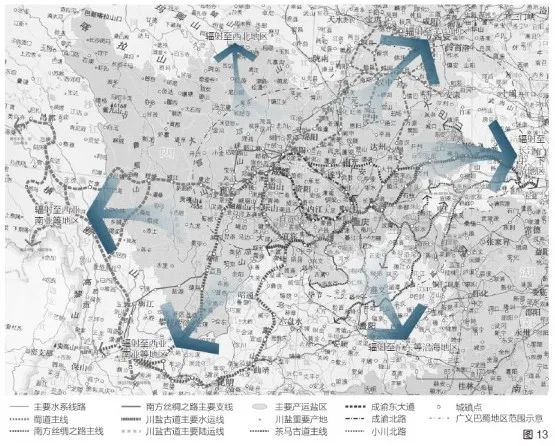

区域内涵盖的线性文化遗产从盆地中心向周围地区延伸,辐射范围广泛(图13)。从盆地中心向南辐射的南方丝绸之路,是古代西南地区各族人民交往以及与南亚国家交往的重要通道。川盐古道以川东产盐区为中心,辐射周边华中、西南地区极大的空间范围。清末太平天国和民国抗战时期的“川盐济楚”运动的影响力也具有强大的辐射性,鼎盛时期川盐税收成为国家经济支柱,大批外地盐商涌入川渝地区,并且大量兴建盐业古镇及盐业会馆。清代云南山区开采的铜料经过分运、递运、长运,被运往云南、四川、贵州的各个铜店,然后汇集到泸州的运铜总店,再沿着长江、运河运送到北京,沿途经过湖北、湖南、江南、山东等地,运输工程大,辐射范围广。蜀道和长江上游水道联系的网络也是沟通东西向长江经济带的重要部分,同时蜀道的辐射范围还联系了南北丝绸之路,连接了西南和西北的广大地区。茶马古道联系着20多个民族和八千多万人口,向北连接北方丝绸之路、向南连接海上丝绸之路,向世界更远的民族和区域辐射。

图13 巴蜀地区典型线性文化遗产辐射范围示意

5 小结

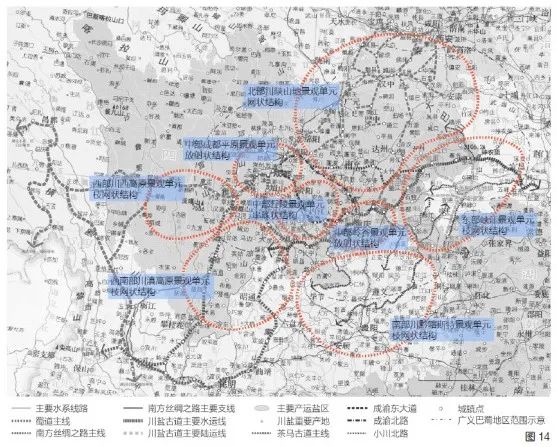

巴山蜀水的环境中,先民们持续扩展生存与发展空间,开辟了一条条穿越崇山峻岭、深沟险滩的通道,沟通东西,串联南北。巴蜀地区的线性文化遗产蕴含着巴蜀先民迁徙和交流的历史,以多样的地理环境和人文风情,展现着巴蜀地区独特的景观风貌特征,具有极高的文化、生态、旅游等价值。研究首先对巴蜀地区线性文化遗产的生成条件进行梳理,进而对遗产线路所具有的功能丰富、形成时间早、持续时间长、空间跨度大等特点做了重点分析;并基于区域内主要遗产线路的结构形态、功能、联动区域、沿线景观等方面特征,进一步将遗产线路及其关联范围大致归纳为多个各具特色的景观单元(图14)。通过提炼巴蜀地区线性文化遗产体系的景观特征,为这类文化遗产的保护提供基础研究的资料和新的研究视野,从而使巴蜀地区线性文化遗产的价值研究得到进一步深化。

图14 结合景观特征的遗产线路景观单元划分示意

在系统研究和保护区域内线性文化遗产以及传承其包含的传统智慧的同时,也应聚焦于这些线性遗产对目前一带一路、长江经济带、成渝双城经济圈的建设可能发挥的潜在作用,慎重处理遗产传承与未来发展之间的关系,从而更好地实现城乡结合、区域联动,共同讲好古今传承的巴蜀故事。(End)

作者简介:

杜春兰,重庆大学建筑城规学院,山地城镇建设与新技术教育部重点实验室(重庆400045)教授

陈丹阳,重庆大学建筑城规学院

(重庆400045)博士研究生

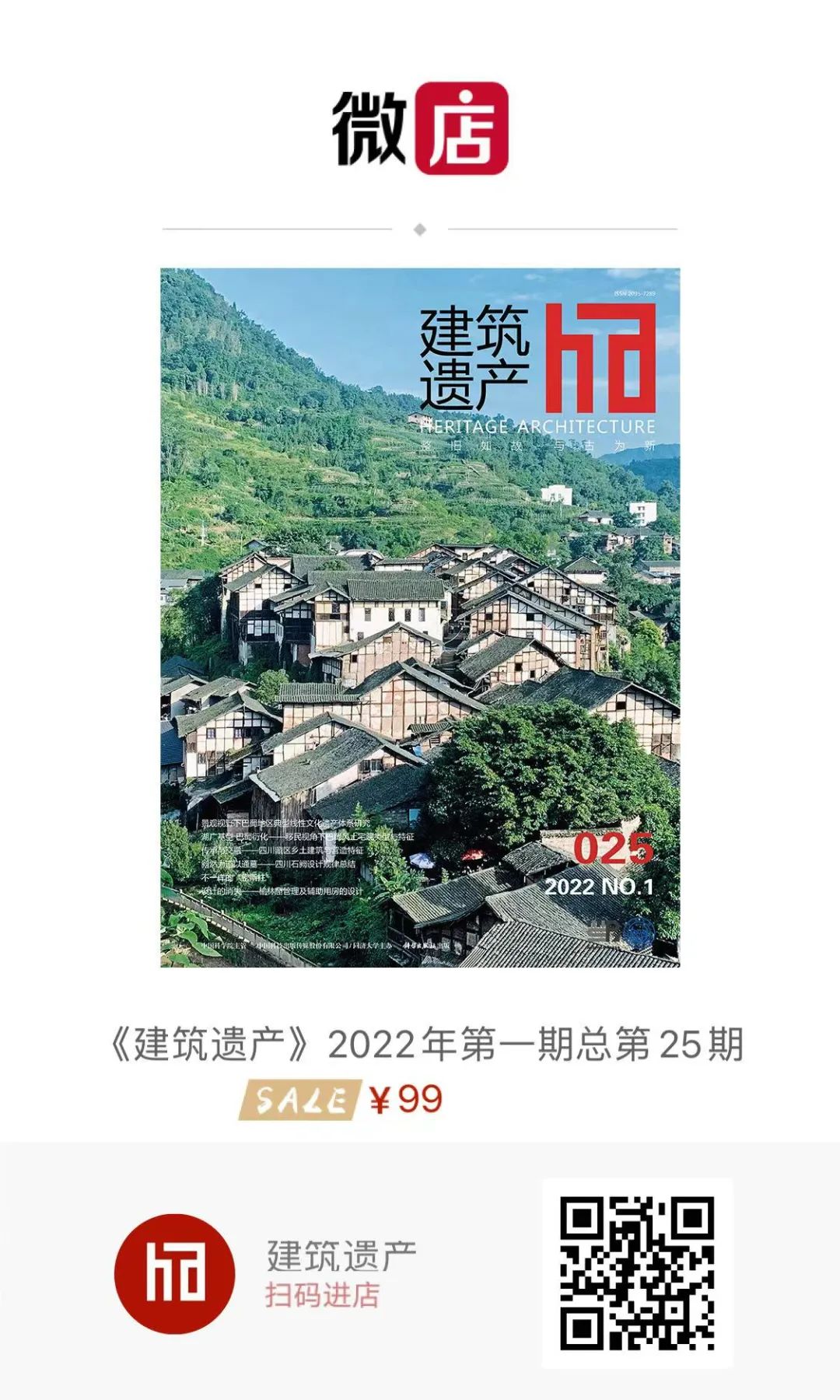

欢迎关注《建筑遗产》2022年第1期

(总第25期)

本期客座主编:杜春兰

本期责任编辑:张晓春

※ 官方微店有售 ※

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):杜春兰 陈丹阳 | 景观视野下巴蜀地区典型线性文化遗产体系研究

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)