中国工程院院士、《城市规划学刊》主编、中国城市规划学会学会监事长、同济大学建筑与城市规划学院名誉院长吴志强教授的报告题目是“同济规划教育的早期探索”。报告追溯了同济大学城市规划设计教育在清末至1950年间的发展起源与历程。本课题起源于邹德慈和董鉴泓先生在2001年的嘱托,吴院士自40岁起就开始挖掘研究,后由杨婷博士赴德国进一步调查收集相关资料,经二人精心整理后,形成了详实、珍贵的一手资料。这些资料后续也将陆续在“同济大学学科发展历程和教育成果展”进行线上展出。

同济规划教育是在清朝末期仿效西学、初步尝试高校办学模式的背景下起步的。清政府在恭亲王奕䜣的推动下创办新式学堂,1898年创办中国近代第一所国立大学——京师大学堂,近代科学技术知识开始被列为正式课程。

1901年,引入洪堡思想,现代高等教育起步

1901年,醇亲王载沣出使德国,经过近半年的调研,受感于“洪堡思想”以及德国通过大学模式对整个民族的崛起所发挥的托举作用,归国后建议按照德国模式办现代大学。作为清政府最后三年的实际统治者,醇亲王的建议直接影响了中国高等教育的决策。

1907年,受中国政府邀请,德国政府支持在上海创办Deutsche Medizinschule(德意志医学院)。1908年,Deutsche译名定为“同济”,其中不仅有Deutsche的音译,也包含了中国悬壶济世的医学理想。

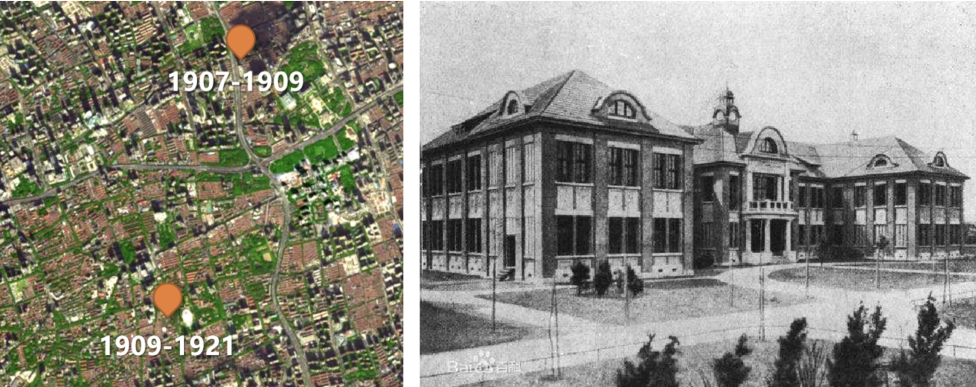

最初的医学院开设在凤阳路(现长征医院)。因场地过小,同年由校董等捐助,至上海中心地段购地,在现复兴路、陕西路一带建起了同济医学堂(现上海理工大学内),开始形成独立的校园。1908至1917年,校园内共建成德文科讲堂、医预科讲堂、工科讲堂、病理学和卫生学讲堂、X光室、宿舍等。这个阶段是同济大学百年校史的第一个黄金时期,辛德勒、阿曼、谛部等一批德国顶级的专家至同济任教,学生毕业时需达到德国教学标准。

1912年,校舍面积扩张至31亩,校董会请来德国著名机电专家贝伦兹博士为校监,增设了工科,校名也改为同济德文医工学堂。1914年,第一次世界大战爆发,德国于1909年开办的青岛德华特别高等专门学堂停办,该校教师及43名学生转入同济,其中30名学生为土木建筑专业。为此,同济正式在工科内增设了土木建筑专业,并建起实验室和实习基地,从而成为国内较早设立土木工程类高等教育的院校之一。

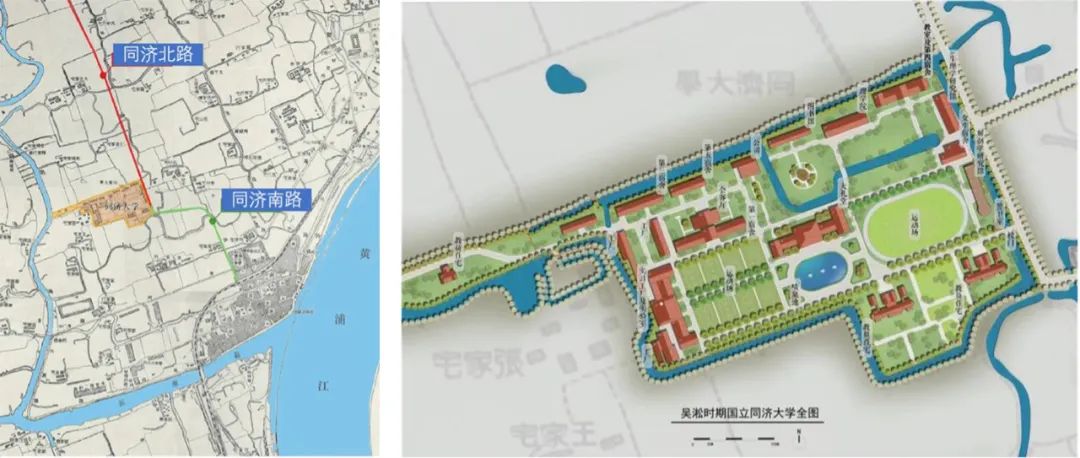

1917年,由于一战德国战败,彼时同济校园位于法租界内,同济被法国人要求解散。在时任教育总长蔡元培先生的斡旋下,学堂在更名为“中法国立工学院”后得以继续,后成为1996年组建的上海理工大学的前身,延续了机械、电气的教育脉络。同时花开两枝,同济德文医工学堂在北洋政府教育部安排下改为直属教育部管理,迁入吴淞镇,租用吴淞中国公学、吴淞海军学校的校舍继续办学。1919年,由教育部拨款在吴淞购地150亩筹建独立校舍。从吴淞车站到学校主干路被命名为“同济路”延续至今。1922年,校舍建成,同济开启了新“新校园、新建制、新专业”的新时代。

同济校舍位置(左) 同济医学堂(1908年)(右)

1922年,建设吴淞校园,同济规划设计课程正式开设

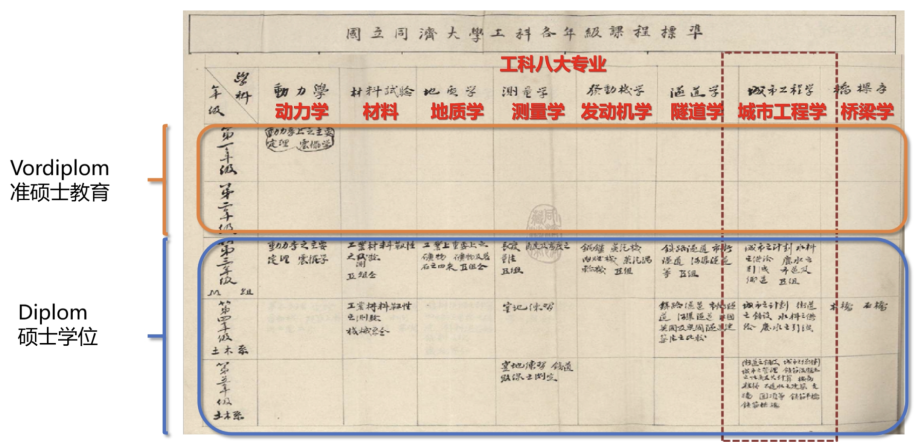

1922年2月,同济工科和机师科迁入吴淞新校舍。1923年4月24日,教育部下达指令将学校名称改为“同济大学”。在迁入新校舍之前,德籍教授就对土木建筑专业进行了全新的教学体系建构,参照德国教育的本硕连读制度,建构了民国土木建筑科五年制(2年准硕士教育+3年硕士教育)模式,同济工科设立动力学、材料、地质学、测量学、发动机学、隧道学、城市工程学、桥梁学八大专业。其中,“城市工程学”成为硕士教育阶段的必修课,也成为同济城乡规划专业的发轫。“城市工程学”每个学年强调不同的学习重点,形成有关城市建设工程的完整知识体系。其中,第三学年讲授城市之计划、水料之供给、废水之引泄、市道及乡道等;第四学年除讲授城市之计划、水料之供应和废水之引泄外,增设街道之铺设;第五学年讲授街道之铺设、城市之总计划、城市之管理、铁筋混凝土之性质及其计算、楼房、楼梯、不透水之建筑、支墙、圆顶等、铁筋平桥、铁筋拱桥等内容。并在五年级开设城市地下工程课程,讲授道水工程与排水工程。这些课程的设置深受“洪堡思想”的影响,按照行业需要的人才标准来制定教程。

1927年,阿尔弗雷德教授(Alfred Buntru,卡斯鲁厄工业大学工学博士)至同济任教,主讲水利工程学、城市建筑及城市地下建筑。至1928年,工学院的17名职教员中14名为德籍教授,其中,教授城市工程学的是赫斯勒教授(Walter Haasler,柏林-夏洛滕堡工业大学工学博士)。赫斯勒教授曾在汉堡任港口建筑及管理工程师四年,在德国房屋及地下建筑公司任主管13年,具有丰富的城市计划、管理和建设经验。在他执教的10年中,对城市工程学的课程做了重大更新,“城市规划设计”开始作为一门独立课程开设,为同济规划专业教育的发展奠定了基础。

1933~1934年的教学大纲显示,第31专业“Städte- und Straßenbau”(当时被译为“道路及城市工程学”,今天Städtebau被译为城市规划设计,Straßenbau被译为道路建筑学)的授课内容包含国家道路规划设计、道路建筑学、城市规划设计和城市交通学四大板块。其中,城市规划设计包括城市的诞生,大都市,商业区和住宅区,交通规则,交通政策,城市卫生,街坊、广场、绿地,老旧街区改造,按照现代交通、卫生和美学准则编制新城区控制详细规划等内容,这也基本涵盖了现今城市规划设计的主要内容。金经昌先生等同济城市规划专业奠基人在这一阶段获得了城市规划设计知识的启蒙(1936年赫斯勒教授给金经昌先生的城市工程学打了80分)。

1936年吴淞区图中的同济大学

1938年,穿越内忧外患,中国本土青年教师成长

1938年,受到战乱迁校及中德关系的影响,包括赫斯勒在内的大批德籍教授归国,城市规划设计课程改由中国教师任教。因战乱迁校影响,师资不稳定,先后有罗云平教授(任教时间1939~1944年)、丁基实教授(任教时间1939年)、龙庆忠教授(任教时间1943~1946年)三位老师任教。1946年11月,在德国达姆施塔特工业大学完成专业学习的金经昌先生,带着德国城市战后重建的实践经验,返回同济任教。这一批中国本土的年轻教师成长为同济规划教育的开拓先锋。

1939年丁基实教授首次开设了中文课程“城市设计”。1942年起,在战火纷飞中的四川大地上,开拓了“都市设计”和“都市计划”课程。同济依据全国工学院统一课程要求,将学制改为四年制,在课程调整中开始采用“都市设计”和“都市计划”的名称,并由罗云平教授和龙庆忠教授在1942~1945年间先后任教。1947年起,归国任教的金经昌先生开始主持“都市计划”课程,1948年,又将“都市设计”(包括授课和练习)列入土木系学生第三学年必修课,将“都市计划”(授课)列为高年级选修课。“都市计划”一词影响了整个东亚,至今日文、韩文、越南文中仍然采用该词。

回顾上述历程,1922年,同济大学开始的“Städtebau城市工程学”教学大纲,标志着我国城市规划设计专业正式开设,并延续了德国高等教育模式,并形成了相对完整的学科建设体系。

1922年国立同济大学工科各年级课程标准

是什么原因促使规划教育百年创新率先在上海萌芽?

首先,是“共享”。洪堡树立了“传授知识与创造知识相统一”的现代大学理念,学生不应仅在课堂听讲,而是作为教师的助手一起解题和创新,在这一过程中成长为国家栋梁。随着一战战败,一部分德国科学家和工程师离开德国,聚集到上海,“洪堡思想”大量导入中国,形成了上海规划教育的重要知识外溢推力。

其次,是“开放”。上海这座城市特有的“海纳百川”的包容文化,可以最早接触到外来文化精华。这给上海带来了前所未有的机遇。当时大量人口和一大批立志要做现代事业的人群涌入上海,城镇化发展随之突飞猛进。这些都为城市规划思想的引入提供了条件。

再者,是“创新”。全球人才都是大量流动的,在接纳新思想的时候不断融天下、持续进步的青年人,才有不断向前拓展的持久动力。

中国高等教育的发展,和中华民族的现代化过程息息相关。它不仅依托于现代文明的外部力量,更是依托了中国人自己。只有青年人站起来,才有可能在中国大地上完成一个古老文明的现代化。

供稿 | 俞静、吴斐琼、王睿珺

审定 | 杨婷

编辑 | 宣传办

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):【同济规划学科百年系列】吴志强 |同济规划教育的早期探索

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)