导读

近年来,各大城市在街道更新探索实践中逐渐认识到全周期管理对城市建设的积极意义。武汉市结合近年来街道更新重点工程,尝试引入全周期管理的理念,对街道更新的协调机制、监管制度等方面进行了多维度的探究实践。为进一步完善街道更新的管理流程和监管制度,全面提升街道空间品质,本文以沿江大道卓越段街道更新项目为例,通过实地踏勘、问卷调研、部门沟通等多方式调研和规划实施情况对比分析,从全周期管理视角溯源回顾了规划、设计、建设、维护各阶段规划理念的传导落实情况,并结合项目在各阶段存在的问题对现行街道更新管理流程和监督管理制度进行查漏补缺,为优化城市街道建设监管机制、推动地方标准出台等工作提供了有力依据,也为打造充满活力、公平和谐、管理有序的现代化宜居城市创造了条件。

本文字数:8609字

阅读时间:26分钟

作者 | 王韡,孙芮,李海军,严飞,吴俊荻,何倩

武汉市规划研究院

关键词

全周期管理;街道更新;后评估;武汉;沿江大道卓越段

2020年3月,习近平总书记赴湖北省武汉市考察疫情防控工作时指出,要着力完善城市治理体系和城乡基层治理体系,树立“全周期管理”意识,努力探索超大城市现代化治理的新路子。同年5月24日,习近平总书记参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时强调,把全生命周期管理理念贯穿城市规划、建设、管理全过程各环节。《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》(自然资办发〔2020〕27号)明确提出“实行规划全周期管理”的要求。“全周期管理”理念是对新时代城乡建设管理面临的新形势、新任务提出的新要求,是为解决现代城市建设和管理问题探寻的新的切入点,改变了过去粗放型管理模式,真正做到“城市管理应该像绣花一样精细”,有效保障“一张蓝图干到底”,推动城市从增量发展向量质并重转变,有效提升提高街道空间品质。

01

全周期管理理念的发展情况

1

全周期管理理念的起源

全周期管理理念起源于现代企业运营管理,它将管理对象视为一个动态、生长的生命体,要求企业管理层从产品的需求、规划、设计、生产、经销、运行、使用、维修保养、回收再利用等全周期进行管理把控,从而达到动态掌握产品信息、及时应对出现的问题、回溯分析问题源头等目标,力图确保整个运营体系在前期介入、中期应对、后期总结的过程中形成有机闭环,使得企业各阶段的环环相扣、协同配合,实现企业的高效运转、有机成长。

城市是一个有机生命体,随着生态文明新时代的到来,城市进入到了高质量发展的新阶段,更加关注有机更新,更加强调精细管理,这也是对城市有机生命体进行治理的过程。坚持以人民为中心,将全周期管理理念引进城市街道更新中,就是把城市作为一个有机生命体,将城市更新的各个环节作为一条完整的生产链,采用系统性思维进行管理,有助于规划理念的传导和落实,为市民出行提供良好的出行环境。

2

全周期管理理念发展概述

近年来,国内外各大城市中先后在街道更新中进行全周期管理的探索和尝试,通过更可靠的流程管理、更精细的制度建设完善街道更新监管体系,提升街道空间精细化水平。2004年,伦敦交通局(Transport for London)首次发布了《伦敦街道设计导则》(Streetscape Guidance: A Guide to Better London Streets),为伦敦的街道空间设计提供精细化指导。该导则将街道更新分为四个阶段:项目启动、项目设计、项目施工和管理维护,并提出对街道更新进行全周期管理,明确了各个阶段的管理主体及工作要求,同时强调了各阶段不同技术部门间统筹协作的重要性。

2016年10月,上海市规划和国土资源管理局、上海市交通委员会联合发布了中国首个街道设计导则—《上海市街道设计导则》。其规划导向是推动道路到街道的转变,形成以人为本的价值认同。2018年,为了进一步提升城市管理精细化水平,上海各区成立了由区委、区政府主要领导担任组长的城市管理精细化工作领导小组,领导小组对城市建设中的规划、建设、管理、执法等各阶段进行全方面监管,并由区市政综合管理委员会办公室负责统筹,形成全周期指导的工作框架。此外,针对市内架空线杂乱无章的问题,上海市建立了架空线整治和管理工作联席会议机制,该联席会议涉及15个政府部门、16个区县和7家企业,各成员单位按照工作制度及时沟通协调,进一步统筹规划、建设、管理三大环节,共同推进城市精细化管理。

2017年8月,广州住房和城乡建设委员会印发了《广州市城市道路全要素设计手册》。该手册统一了广州市街道设计的标准要求,推进人性化街道建设,在国内首次提出了“全覆盖、全要素、全流程”的管控原则,建立了规划师全过程参与的“规划—设计—实施”的制度,通过在设计阶段按期举办设计方案研讨会,严格把控施工步骤,确保规划理念在个街道更新全周期内的执行和落实。

2018年9月,北京市规划和国土资源管理委员会、北京市城市规划设计研究院联合发布了《北京街道更新治理城市设计导则》,用于指导北京市城市道路的规划设计和建设管控。针对街道更新管理中存在的相关部门权责交叉、竣工验收标准不统一等问题,北京市提出“完善街道规、建、管全流程管控机制”。通过建立多部门联审的方案审查机制,加强对街道改造项目的方案审查;建立全流程规范的建设实施机制,对街道7大类46项设施的相关事权进行了划分,明晰监管主体;完善项目联合验收机制,精细把控施工质量;建立分级分区的体检评估机制,对规划实施工作进行反馈修正。

综合来看,国内外城市都在街道更新实践中认识到,街道更新品质的高低不仅仅取决于前端的规划理念和规划方案,后续的街道设计、实施、管理等阶段对规划的落实情况与街道品质息息相关,并逐步探索出“全周期管理、标准化要求、多部门联席会议”等街道更新监管制度,有效推进街道更新建设进程,保障街道更新中规划理念的落地。

3

全周期管理理念的武汉实践

武汉正处于城市转型发展的新时期,《武汉市国土空间总体规划》(草案)提出了建设以人为本的宜居城市目标。其中,街道是城市空间品质最直接的展示面,高品质的街道更新具有城市功能优化、环境品质改善、治理能力提升等多重意义。近年来,结合自身发展情况,武汉市从规划理念、技术手段、协调机制等方面开展了多维度、多层级的街道更新探究实践,打造充满活力、公平和谐、管理有序的宜居城市。经梳理,武汉市对街道更新理念的探索历程可划分为“混沌—萌芽—发展”三个发展阶段:

(1)街道更新的混沌期:“车本位”思想为主导

2016年以前,武汉市街道建设为粗放型建设和管理模式,普遍存在以机动交通为主导、没有独立连续的慢行通行环境、无障碍设计等刚性要求成为摆设、道路各类附属设施杂乱无序等不精致的现象,达不到“精致武汉、美丽武汉”的目标要求。该阶段武汉市处于快速扩张时期,街道更新的规划理念尚不完整,车本位的交通模式与传统道路工程设计思维占主导,是城市街道更新的初级阶段。

(2)街道更新的萌芽期:逐步融入全要素理念

2016以来,武汉市逐步将街道全要素规划设计的理念融入城市街道更新规划建设中,通过开展一系列街道更新试点,打造了一批活力、共享、绿色、品质街道,取得了良好的社会反响。同时,基于实践经验总结与反馈,编制完成了《武汉市城市道路全要素规划设计导则》(以下简称《导则》)。街道全要素理念的引入,促使规划、设计、建设、维护人员从“人”的视角重新对待街道空间,全面统筹道路交通与用地空间和谐发展,提出了街道全要素设计、全空间建设的街道更新思路,推动实现精致化设计、品质化建设、精细化管理。该阶段武汉市逐步进入由增量发展转向量质并重的重要转型阶段,街道更新基本确定了以全要素理念为主导的规划理念,初步尝试以《导则》为标准对中山大道—三阳路全要素试点工程的建设、维护阶段开展后评估。该阶段街道更新后评估重点在于发现并弥补建设中存在的缺憾,修补施工和维护管理中出现的道路创面,优化提升街道肌理,并针对未达标的街道要素,挖掘建设空间潜力,提出优化改善方案。

(3)街道更新的发展期:引入全周期管理理念

2019年以来,武汉市以第七届世界军人运动会为契机,在全要素理念基础上,将全周期理念逐步引入城市街道更新规划建设中。在原监管体系基础上,建立“规划师下沉”制度,让规划与设计、建设等后续阶段人员保持沟通联系,并定期到施工现场参与监管机构共同参与巡查工作,确保对街道更新项目实现全周期管理。该阶段街道更新规划理念趋于完善,街道更新的全周期管理重要性得到普遍认同,并首次对街道更新项目开展全周期监管及后评估工作。该阶段街道更新后评估的目的在于通过实地踏勘、图纸对比、研讨座谈等形式,溯源回顾了规划、设计、建设、管理的全过程,分析规划理念在各阶段的传导落实情况,为优化街道更新监管机制提供充足依据。

4

全周期管理的重要意义

全周期管理精髓在于系统管理,树立全周期管理理念,将其贯穿于城市规划、建设、管理全过程、各环节,系统推进了城市治理体系和治理能力现代化,对于新时代现代化城市建设具有重要意义:

(1)全周期管理有利于保障规划理念的传导和落实

全周期管理理念将街道更新各环节作为一条完整的生产链,对“规划—设计—建设—管理”进行精细化管理,对各阶段规划理念落实不到位的情况及时纠偏,有利于规划理念的高效传导和落实,全面提升城市街道空间品质,提升市民在城市快速发展中的幸福感、归宿感和获得感。

(2)全周期管理有利于推动监管制度的完善和建设

街道更新是一个复杂的系统性工程,建设过程中往往存在多学科、多领域、多部门的参与和协作。全周期管理可以有效推动监管部门的联席机制等制度建设,极大地解决现状街道更新建设中存在的各部门独立分管、缺乏统筹协调机制、项目管理和推进难度大等问题,提升协调效率,共同推进街道更新项目高效推进。

(3)全周期管理有利于完善街道规划设计标准

通过全周期管理及其后评估工作,可形成规划部门对街道更新项目的闭环管理体系。全周期管理在强化对街道更新监管的同时,也不断接收各阶段对街道规划设计标准的反馈意见,可进一步丰富具有地方特色的街道全要素规划设计指引和标准,并推广至后续街道工程建设,实现“理论—实践—理论”的良性循环。

02

全周期管理视角下的

沿江大道卓越段街道更新与后评估

沿江大道卓越段建成后取得了良好的社会反响,街道品质的提升也改善了市民的出行体验,标志着武汉市城市建设进入高质量发展的新阶段。为进一步推广沿江大道卓越段样本工程经验,同时进一步完善街道更新管理流程和监督管理制度,从全周期管理视角对沿江大道卓越段街道更新项目的规划、设计、建设、维护各阶段进行全面梳理和评估,重点分析规划理念在各阶段的传导、落实情况,为下一阶段优化城市街道建设监管机制、推动地方标准出台等工作提供充足依据。

1

沿江大道卓越段街道更新方案

1、街道更新方案概述

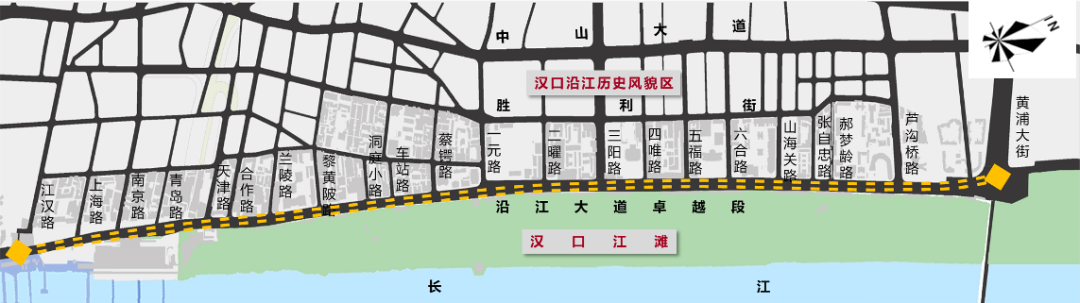

沿江大道卓越段是武汉市左岸大道的重要组成部分,同时也是武汉市第七届世界军人运动会全要素街道更新示范路段,已于2019年6月底完成改造并通车。道路北至长江二桥,南至江汉路,全长约4.0公里。道路沿线与黄浦大街、芦沟桥路、三阳路、车站路、洞庭小路、黎黄陂路等22条城市道路相交,紧邻丰富的历史人文和滨江景观资源(图1)。

图1 沿江大道卓越段区位图

沿江大道卓越段通过打造从功能恢复转向功能与品质双提升的样板工程,实现了“重建交通轴线、重造功能轴线、重塑景观轴线”三大建设成效,提升了沿江大道顺江方向的交通畅达能力,并注重“人本化”思维,对慢行空间进行拓宽改造。同时,结合街区功能对沿江大道绿化设施、沿线建筑立面景观、街道家具等进行了升级,构建了三大景观特色区段,打造了10处特色鲜明的节点景观体系,形成了6处口袋公园和六处院墙后退,促进了街道空间与街区功能品质的融合发展。

2、总体建设情况

为全面了解沿江大道卓越段建设情况,以《导则》为评估依据,对慢行空间、车行空间、交叉口空间、活动空间、绿化空间、街道设施空间6大类45小类街道空间要素建设情况进行摸底分析。经初步分析,沿江大道卓越段街道更新总体实施效果较好(图2)。

(1)慢行空间:路段内人行道和非机动车道基本落实规划最小通行宽度(2.5米)的要求,但部分路段地块出入口未落实无障碍要求、停车占用通行空间。

(2)车行空间:全线已形成双向6车道断面,车行空间路面平整、标线清晰,道路交通总体运行平稳。

(3)交叉口空间:全线已落实小转弯半径、非机动车道过街带等要求,但无障碍要求尚未实施到位,非机动车道与路缘石存在明显高差,慢行舒适度差;全线交叉口仅划线设置宽度约1米的过街安全岛,行人过街等待空间狭窄,存在安全隐患。

(4)活动空间:全线多处结合建筑退距设置休憩、餐饮等商业活动,街道生活逐渐复兴,但局部铺砌未实现一体化设计。

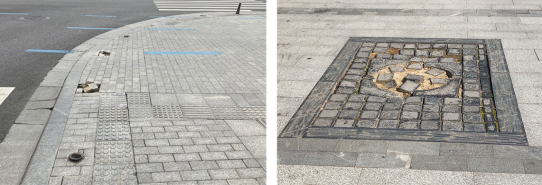

(5)绿化空间:绿化景观总体形象良好,但树池篦子普遍不平整,个别树池存在缺株且补种不及时的情况。

(6)街道设施:各类设施齐全,但部分市政设施箱柜未采取隐藏、美化、集并等措施,影响街道景观,局部低端存在阻车柱损坏、检查井盖不平整等现象,影响了通行安全与街道风貌。

a.慢行空间

被停车占用

b.车行空间

运行有序

c.交叉口空间

未落实无障碍要求

d.活动空间

活力充足

e.绿化空间

形象良好

f.街道设施检查井盖与周边不平齐

图2 沿江大道卓越段建设情况示意

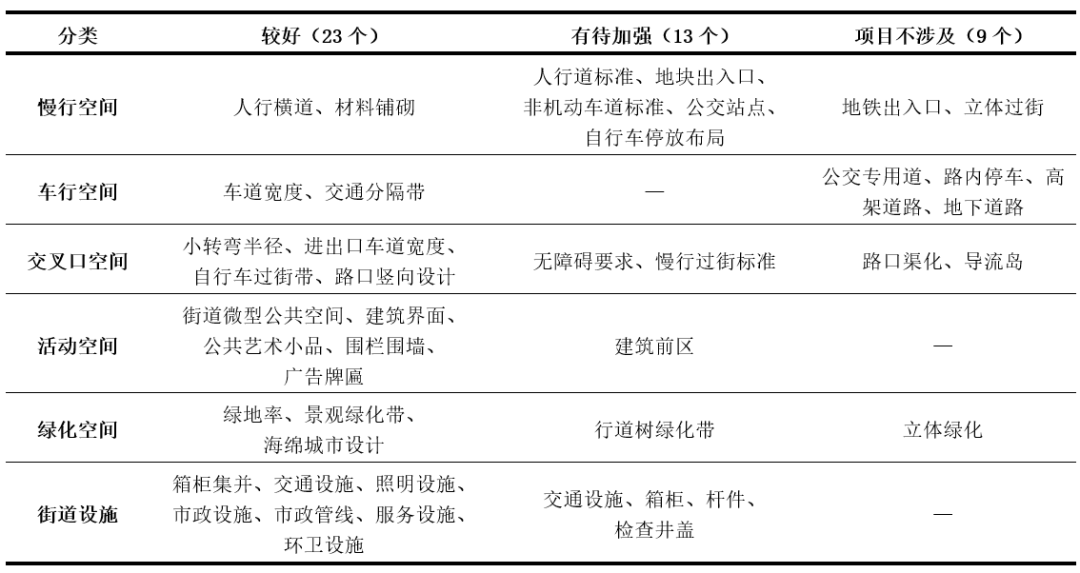

通过比对《导则》提出的45类规划设计要素的要求,已按要求落实的街道要素有23个,有待加强的街道要素有13个,项目不涉及的街道要素9个。经初步分析,在现有监管制度的综合管理下,沿江大道卓越段大部分的街道要素可满足规划要求,其中车行空间、活动空间、绿化空间实施情况较好,但仍存在13个(约36%)有待加强的要素,该类要素普遍与慢行、街道设施相关(表1)。

表1 街道更新总体建设情况分析

2

全周期视角下的街道更新后评估

为深入剖析沿江大道卓越段13个街道要素未达标的内在原因,从全周期管理视角出发,对沿江大道卓越段街道更新的项目流程和监管体系两方面进行深入剖析评估。

1、街道更新的项目流程后评估

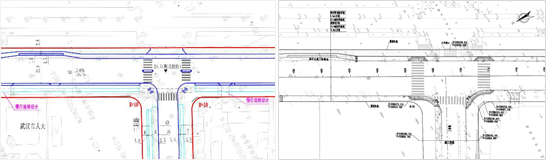

街道更新中各街道要素均需动态经历“规划—设计—建设—维护”四个连续且独立的项目阶段,每个阶段的偏差均会对后续阶段产生影响,同时不同阶段对街道要素的关注重点也不同。以人行道为例,规划阶段应重点关注人行道与周边建筑、公交站点、地铁出入口、立体过街的相互关系,保障人行道的通行宽度和通行连续性;设计阶段应落实规划阶段要求,重点关注人行道在地块出入口、交叉口的无障碍设计,保障通行的便利性;建设阶段应落实规划和设计阶段的要求,重点关注与建筑前区空间、检查井盖的相互关系,并通过精细化施工保障通行的舒适性;维护阶段应强化监管协调,重点关注商业外摆、座椅、垃圾箱、违规停车对人行空间的占用,保障人行空间的正常使用。因此,为提升人行出行体验,需对各阶段对要素进行系统把控,从而保障人行道的连续性、便利性、舒适性(图3)。

a.规划图纸

b.初设图纸

c.施工图纸

d.景观提升图纸

e.现状航拍图

图3 沿江大道卓越段各阶段图纸示意

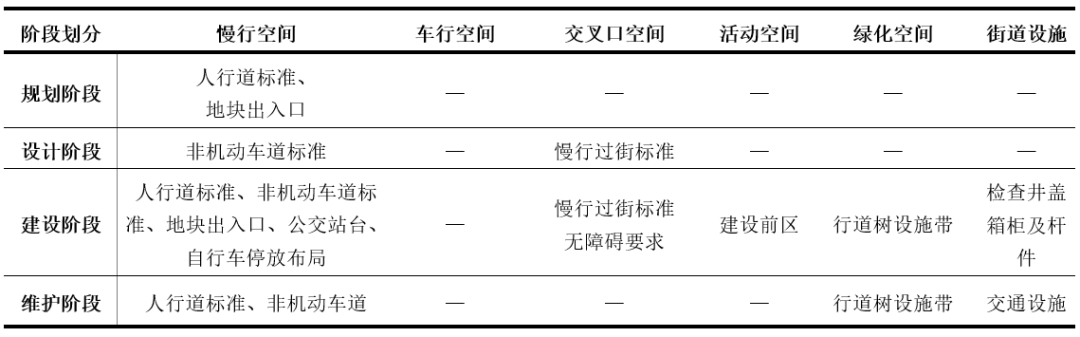

为核查规划理念在各阶段的传导情况,通过搜集沿江大道卓越段的规划、设计、建设各阶段图纸,对比分析了修建性详细规划图纸、初步设计图纸、景观提升图纸、施工图纸及现场实施情况,将未落实上一阶段要求的街道要素统计数据如下表2:

表2 街道要素未达标原因分析

总体上看,沿江大道卓越段街道更新项目的规划、设计、建设、维护各阶段均存在规划要素未落实规划理念的情况。其中,建设阶段的精细化程度不足是街道要素不能达标的主要影响因素:

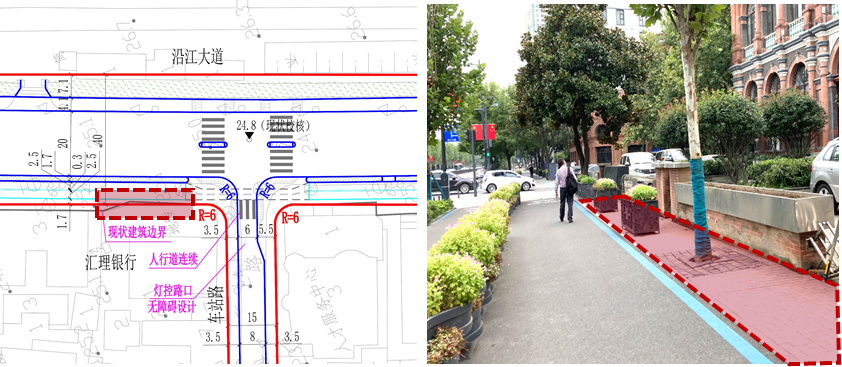

(1)规划阶段:局部路段因修建性详细规划中的规划要求不明晰,使得后续建设缺乏上位指导。如:汇理银行节点对侵入道路红线的院墙未明确拆除改造的要求,使建设阶段慢行空间连续性受影响(图4)。

a.院墙侵入人行空间,但规划图未标明是否应拆除

b.建设阶段未拆除侵入道路红线院墙,导致人行空间不足

图4 规划要求不明晰示意

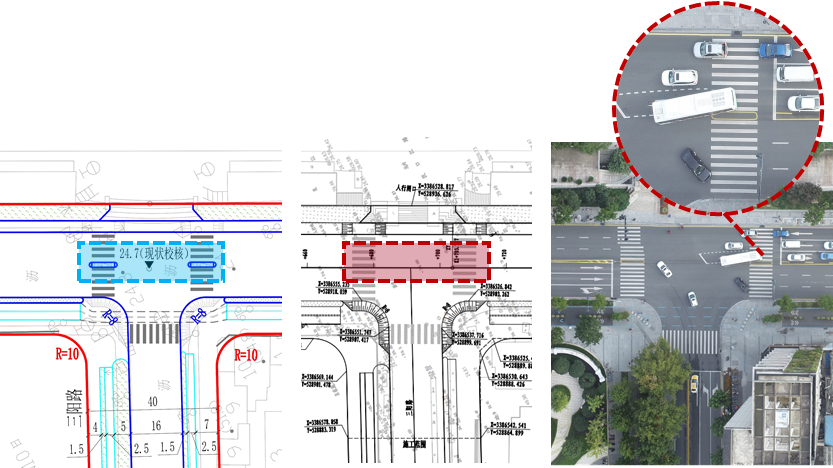

(2)设计阶段:设计图纸中部分要素对规划方案要求落实不到位,影响后续建设方案。如,武汉科技馆周边非机动车道未按规划要求后绕公交站点设置,影响非机动车道连续性和安全性;全线共17处交叉口在设计阶段未按规划要求设置实体安全岛,仅在建设阶段通过地面划线设置约1米宽二次过街等待区域,慢行安全性难以保证(图5)。

a.规划阶段设置1.5米实体安全岛

b.设计阶段未设置安全岛

c.建设阶段仅划线设置1米宽等待区域

图5 设计不落实规划理念示意

(3)建设阶段:建设阶段精细化程度不足,对街道全要素规划设计理念及方案落实不到位,导致施工建设中存在原有的慢行空间连续性、无障碍设计等细节处理不够、道路红线内外未一体化设计等情况。如全线共13处交叉口、11处地块出入口无障碍要求未落实,严重影响慢行交通舒适性(图6)。

a.规划要求地块出入口保障慢行连续

b.设计按要求落实无障碍设计

c.建设阶段施工粗糙,慢行不连续

图6 建设精细化不足示意

(4)维护阶段:部分街道要素按规划要求建成后,因维护管理不及时,未能及时修复出现的破损,导则相关街道要素评估未达标。如全线共19处阻车柱建成后破损严重,不能有效阻挡机动车进入慢行空间停车,且影响街道品质(图7)。

a.阻车柱破损严重,

未及时修复

b.树池存在缺株现象,

未及时补种

图7 维护管理不及时示意

2、街道更新的监管体系后评估

为保障全周期管理规划理念在街道更新实践中的传导,武汉市在“规划—设计—建设—维护”各阶段均制定了一系列保障措施:一是规划理念上,编制了具有武汉特色的《导则》,作为街道全要素规划设计的指引;二是项目流程上,武汉市在设计、施工步骤前,增设街道修建性详细规划,对项目沿线建筑边至建筑边范围内各主要规划要素的位置、标高、尺寸等特性进行标注说明;三是监管流程上,武汉市自然资源和规划局对街道修建性详细规划出具审查意见,作为下步设计施工的依据,同时项目竣工阶段进行建设情况审查,并出具竣工验收报告(图8)。

图8 武汉市现行街道更新监管体系分析

结合上述未达标要素及项目流程的剖析,对现有监管体系进行全面梳理,并组织参与本项目的规划、设计、施工、监理、图审等单位的相关人员进行深入沟通和研讨,从全周期管理的视角剖析武汉市现行街道更新监管体系,主要存在以下问题:

(1)缺乏全周期监管措施。目前,规划对项目的阶段主要集中于项目的前期,缺乏全周期监管机制保障规划理念的落实,仅个别重大街道更新项目试行“规划师下沉”制度,但仍为形成系统性监管流程,且各部门独立分管,缺乏统筹协调机制,项目管理和协调难度大。

(2)缺乏强制性地方标准。目前,武汉市已发布的《导则》仅为街道规划设计提供技术指引,但仍缺乏地方技术标准额要求强制后续设计落实相关要求。

(3)建设人员对全要素理念理解不到位。全要素管理理念作为近几年新提出的规划理念,大量建设人员(施工人员为主)对其理念理解不到位,使得建设人员对街道建设的理解还停留在原有粗放式施工阶段,影响街道建设品质。

(4)竣工报告标准与全要素深度不一致。竣工测量成果的技术标准仍停留于“车本位”阶段,缺乏无障碍设计、小转弯半径等全要素理念相关的评估要点,使得建设阶段对全要素理念的落实重视度不高。

(5)多个部门多头管理,职能界定模糊。项目工程竣工建成后,其运营维护管理涉及环卫、园林、交管、城管等诸多监管部门,由于相关部门职能界定不清晰、街道维护管理体系不健全,对街道缺少定期的维护管理,导致路面破损、随意占道等现象频繁出现,影响街道品质的提升。

3

街道更新监管制度优化调整建议

通过对上述全周期管理视角下的街道更新项目流程和监管体系后评估,参照学习其他城市的探索经验,对武汉市街道更新各阶段的监管制度提出如下优化调整建议:

(1)项目全阶段:加快建立由规划部门综合统筹的联席会议制度,强化全周期管理。

为适应新时期高质量发展、高品质城市、高效率治理的有关要求,建议由自然资源和规划主管部门综合统筹,组建服务全周期管理的部门联席会议制度,统筹项目建设和管理,提升街道建设的品质。

(2)规划阶段:加快推进全要素地方标准制定,从“理念引导”落实到“标准要求”。

2019年武汉市发布了《导则》,对44类规划设计要素提出了设置标准、推荐布局及设计指引。为进一步落实《导则》在城建工程中的应用,扎实推进标准化建设,应加快推进《导则》转化为地方标准,以便更好在后续阶段强化落实全要素理念。

(3)设计阶段:继续加强全要素理念宣传,强化慢行空间各要素在各阶段的审查力度。

近年来,随着三阳路、新华路、沿江大道等道路的标杆效应,全要素理念在武汉市逐步得到认可,规划、设计、交管、图审等相关部门对小转弯半径、慢行连续性、多杆合一、箱柜集并等要求基本形成共识。建议继续加强全要素理念宣传,与相关部门强化的沟通协作,推进街道到边到角设计、自行车过街带、二次过街安全岛等规划要求落地。

(4)建设阶段:推行责任规划师之都,多种监管方式并举,强化精细化施工要求。

一是推行“规划师下沉”制度,鼓励规划师定期到施工现场沟通指导,参与监理机构项目巡查工作,在慢行空间建设或重要节点建设阶段加强现场对接,明确样板路段的建设形式和施工工艺,保障建成效果和规划理念有效落实;二是加强建设人员培训,加强全要素理念宣传和施工技能培训,提升监理和施工水平;三是细化竣工测量报告内容,细化竣工验收规划条件核准,加强规划条件核实流程管理,促使建设阶段重视精细化施工。

(5)维护阶段:创新模式试行“网格化+街长制”,重视街道建设的后期维护管理。

打造品质化、精细化街道,对街道的升级改造仅仅只是开始,可靠的维护管理是保证街道高品质长期维持的关键。结合网格化服务管理体系建设,尝试建立“网格化+街长制”,对街道开展定期巡查,负责督查街道的设施设备、环境卫生、停车秩序和店面的经营规范等,对破损设施、缺损植株等情况及时上报有关部门,确保及时修复。

03

思考与展望

街道更新犹如人体的新陈代谢,从城市的层面上说,城市街道更新从未止步。未来,武汉市将继续对街道更新的理念、制度、方法度等方面进行探索实践,如针对全周期评估中发现的各阶段信息割裂、规划理念难于传导等问题,除上述优化建议外,还可借助近年来快速发展的智慧城市基础信息(CIM)平台,大力推进多部门协同的智慧城市基础信息平台建设,贯彻“规划—设计—建设—管理”全流程智慧化,加强各部门间的信息传导和数据互通,为街道更新建设提供更全面、可靠的监管机制,强化如增强箱柜、管线等市政设施与街道其他设施的衔接,全面提升城市街道空间品质,助推精致城市建设。

、

参考文献(上滑查看全部)

*本文为2021中国城市规划年会论文。

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

龙瀛:街道可步行性——围绕步行指数与步行环境的几个探索

点击图片阅读全文

叶斌:城市更新,首先是理念、制度、方法的更新——基于南京城市更新规划实践的思考

点击图片阅读全文

在哆啦A梦电影里,重新审视街道的美学

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):全周期管理视角下的街道更新实践后评估——以武汉市沿江大道卓越段为例

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)