明天是深圳经济特区42岁生日。从某种意义上而言,42年前诞生的深圳经济特区,是在327平方公里的有边界范围内,将国家的发展意志、香港的产业资本、宝安县的土地资源与社会网络、内地的市场与劳动力充分嫁接,并最终迸发出发展活力的特殊政策空间,是多元异质要素联合嵌入到特殊体制中的“合作空间”。

时至今日,深圳已成长为一座高密度超大型城市。除了通过城市更新进行更高质量的空间挖潜以外,一直以来,无论政府部门还是市场主体,都在试图以合作方式寻求外部发展空间,而周边城市也在通过谋划紧邻深圳的园区、政策区载体定向承接深圳侧的产业、科创等要素。在双向需求作用下,近年来,在深圳与周边城市交界地带中位于周边城市辖区且临近深圳的区位上,已经诞生了十多个以深圳和相关城市共同命名的临深合作区。

|

对象城市 |

“深圳+”合作空间 |

|

东莞 |

深莞深度融合发展示范区(含滨海湾新区、松山湖科技产业园、临深新一代电子信息产业基地等) |

|

惠州 |

深惠合作试验区 |

|

广州 |

广州南沙粤港澳全面合作示范区 |

|

佛山 |

顺深产业城 |

|

中山 |

深中深度合作示范区(翠亨新区) |

|

珠海 |

深珠合作示范区 |

|

河源 |

深河产业园 |

|

汕尾 |

深汕特别合作区 |

|

江门 |

深江产业园 |

|

香港 |

香港北部都会区 |

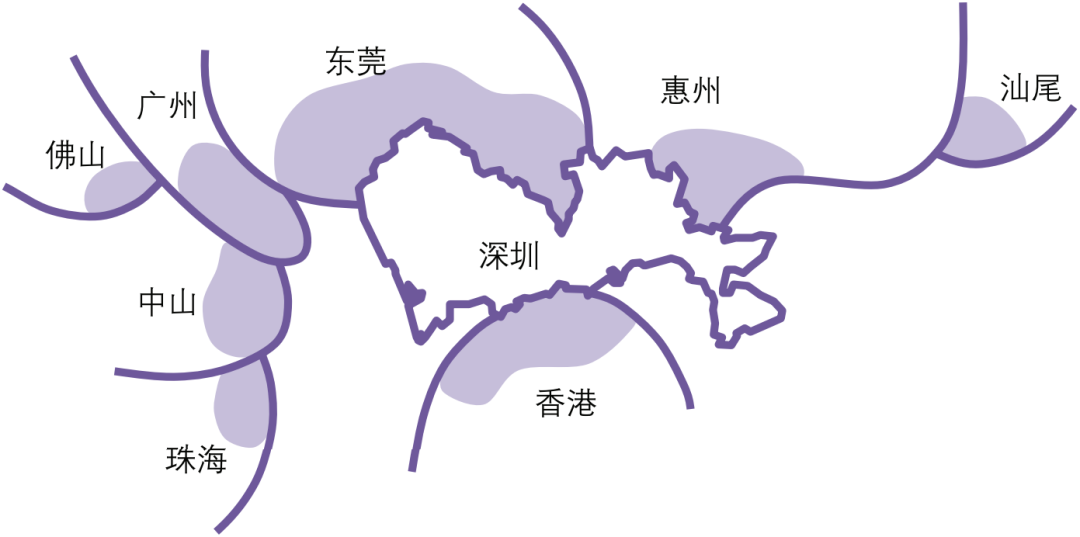

▲ 从合作空间的视角观察深圳大城市地区空间发展

在国家重点研发计划重点专项的支持下,深规院正在对深圳2小时交通可达范围(陆域总面积1.81万平方公里,常住人口5500万人,不含广佛中心城区)开展《“深圳+”超级都市观察》系列研究。继第一期对这一地区的绿色空间进行分析研究后,第二期详细探讨了这一范围内各个临深合作区的空间发展基础条件和态势及与深圳之间的联系特征,提炼临深合作区的发展状态及发展模式,以期从空间数据观察视角回答在新的起点之上,深圳应如何深化区域合作、推动协调共同发展的命题。

▲ 《“深圳+”超级都市观察》第2期:合作空间

本期成果获得了以下主要发现:

#1

|

|

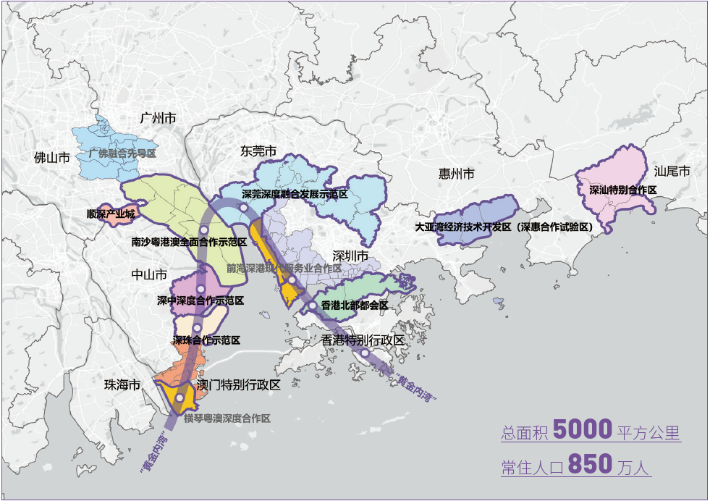

深圳周边城市已经设立的临深合作区面积达5000平方公里,现状常住人口850万人,具备在深圳外的合作空间中“再造一个深圳”的潜力。合作空间布局与广东省打造“黄金内湾”战略高度呼应。 |

▲ “深圳+”临深合作区

#2

|

|

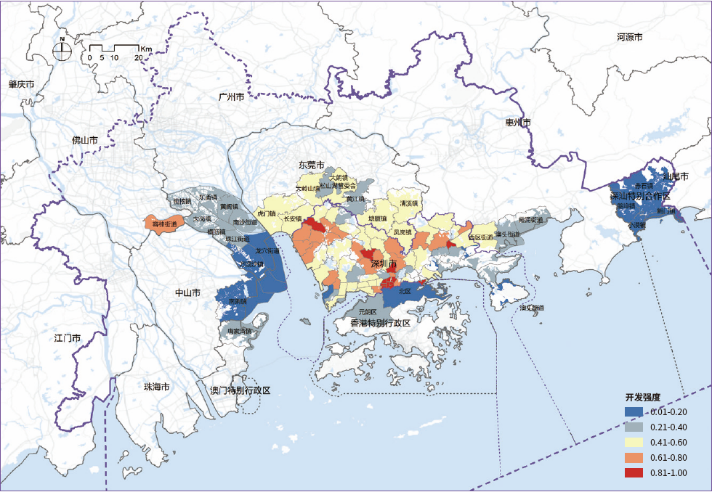

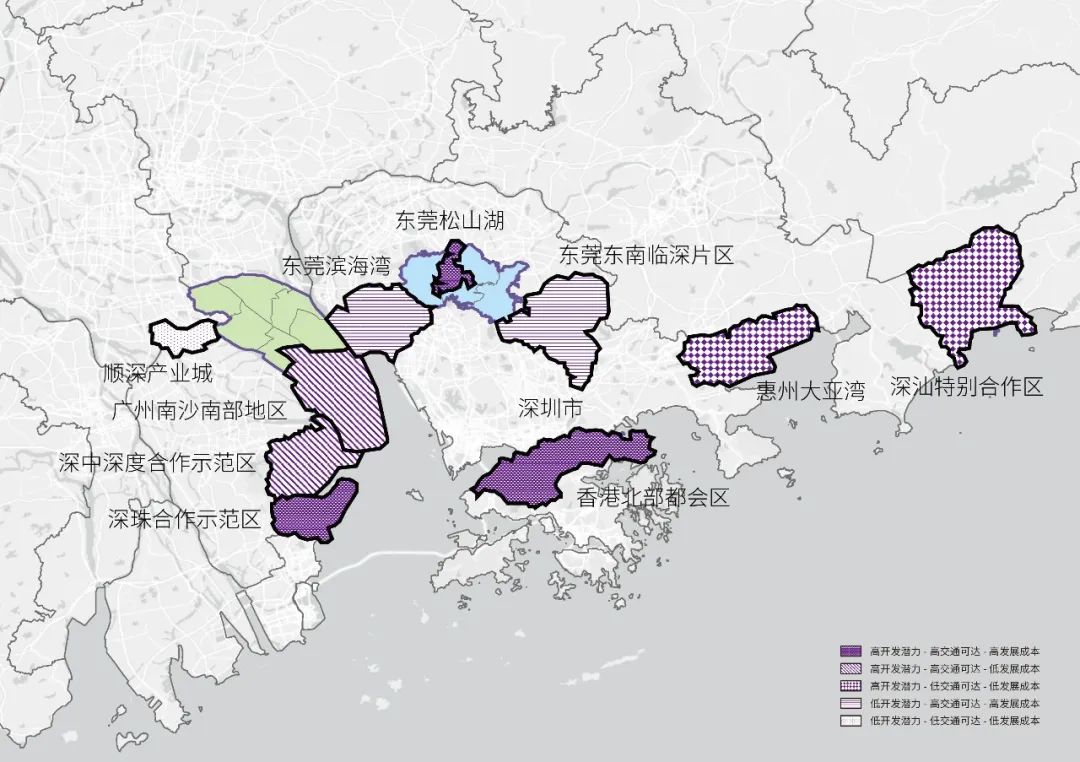

各临深合作区的基础条件各异。跨江通道建设使珠江口西岸临深合作区的局部地区进入了深圳城市中心“1小时交通圈”。珠江口西岸、香港北部都会区、深汕特别合作区的空间开发潜力相对较高。位于深圳东、西侧的中山翠亨、广州南沙南部地区、惠州大亚湾、深汕特别合作区仍然享有相对低成本的发展条件。 |

▲ 深圳及“深圳+”临深合作区III级单元现状建设用地开发强度

▲ “深圳+”临深合作区空间网格二手房均价(单位:人民币元)

#3

|

|

临深合作区的功能与空间发展状况存在较大的差异。东莞临深地区已形成一定规模的人口集聚,而大部分合作空间的人口导入尚不充分。各个合作区已经形成了自身的产业集聚专业化特点,产业谱系相对错位。其中,创新活动围绕以深圳为中心的东莞临深地区带状集聚,同时,政策的强势供给亦局部调校市场行为,推动广州南沙、珠海唐家湾(高新区)等特殊政策区出现创新活动增长点。 |

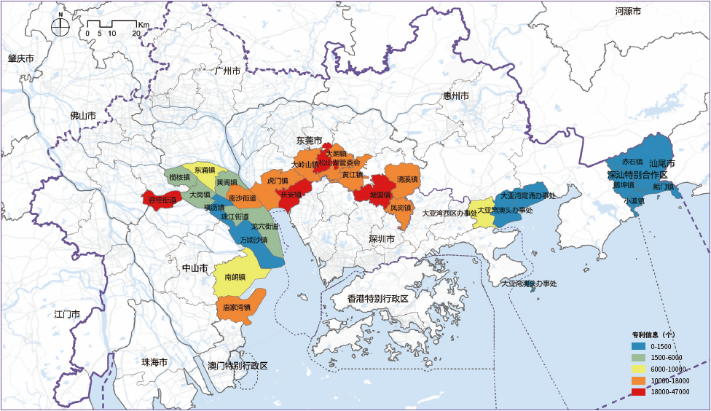

▲ “深圳+”临深合作区III 级单元专利数量

#4

|

|

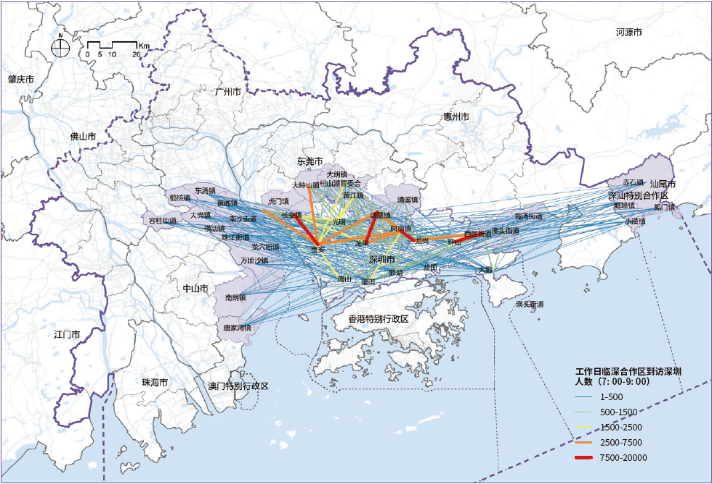

人员流动性方面,深圳与临深合作区交界地区局部出现相对紧密的跨市通勤关系,形成深圳宝安区-东莞长安、凤岗、塘厦和深圳坪山区-大亚湾西区两个通勤组团。若规划交通可达性得到兑现,深中、深珠合作示范区均有潜力与深圳形成新的通勤组团。 |

▲ 工作日早高峰“深圳+”临深合作区往深圳跨界通勤流(深圳作为多个II 级单元)

#5

|

|

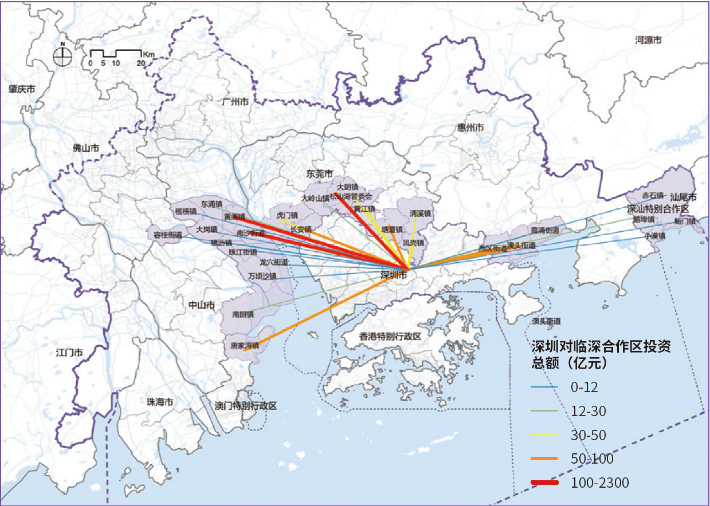

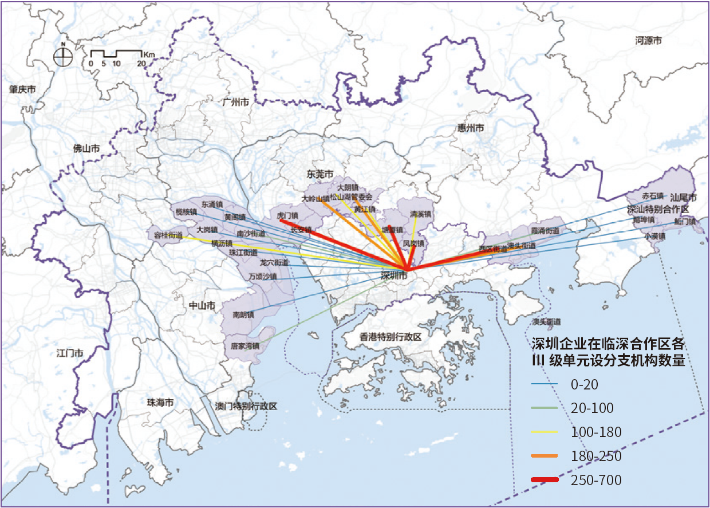

资本流动方面,东莞临深地区、广州南沙和惠州大亚湾是目前深圳资本对外输出的重点空间。大型产业项目驱动上述地区成为吸引和沉淀深圳产业资本的临深“蓄水池”。但是,各合作区之间非均衡的“深企总部-临深合作区分支机构”关系反映出在大湾区格局下存在一种“深圳+1”,即在深圳市外构建额外运营据点的策略。这一现象一方面因企业最大限度利用大湾区丰富多元的优惠政策动机所催生;另一方面也从侧面反映出部分城市、部分领域仍然存在市场壁垒。 |

▲ 深圳企业对“深圳+”临深合作区各III 级单元投资规模

▲ 深圳企业在“深圳+”临深合作区各III 级单元设分支机构数量

#6

|

|

与深圳关联的技术流联系指向东莞临深、广州南沙、珠海唐家湾、惠州大亚湾等合作空间。通信、电子、智能领域是专利合作的重要方向。东莞松山湖成为当前深圳对外技术合作的核心热点。 |

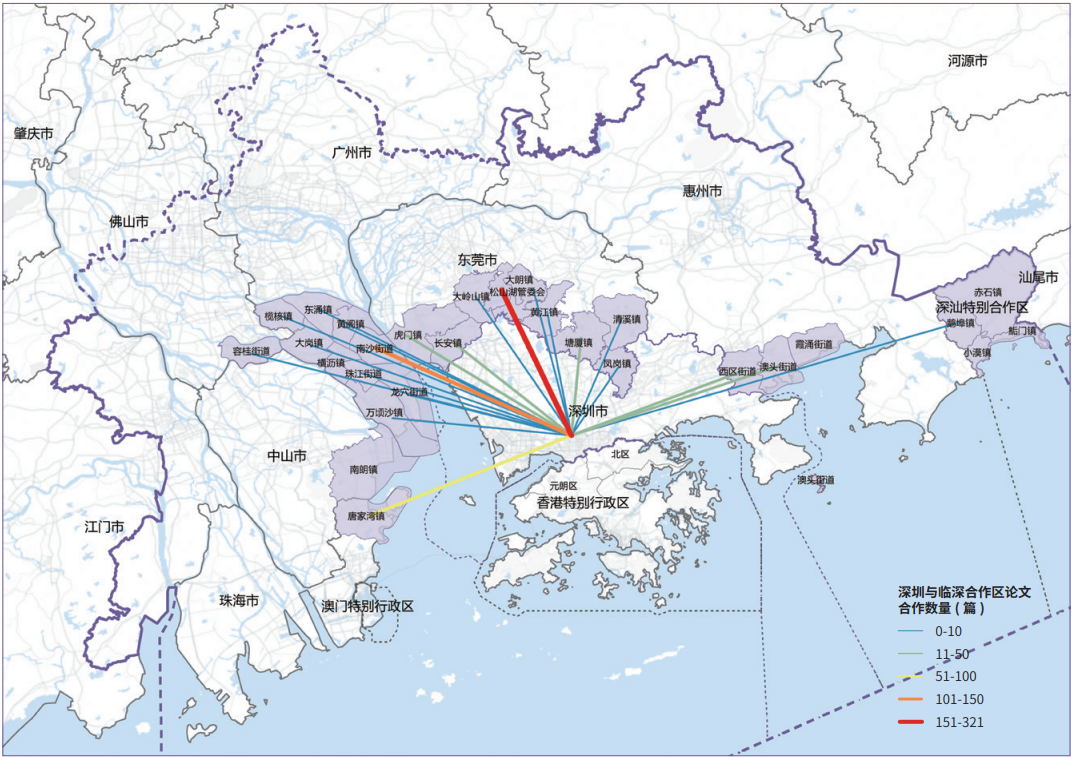

▲ 深圳与“深圳+”临深合作区各III 级单元论文合作数量

#7

|

|

|

#8

|

|

综合土地开发潜力、规划交通可达性、发展成本三个维度,将临深合作区分为五种模式,分类提出发展策略:

|

▲ 各临深合作区模式分类

近年来,深规院参与了粤港澳大湾区内各大“合作空间”的政策咨询、规划设计和开发实施工作,担任了前海、河套、深汕、深中、深河等合作区的规划总统筹、核心规划编制或总设计师单位,并在横琴、广佛湾等合作区的重大城市设计竞赛中获胜。基于对区域合作的深度理解,充分研究合作空间的区域关系和空间特性,通过定制化的空间产品和政策供给,引导资源要素的统筹协调,促成区域发展愿景向具体开发建设项目的有效传导和落实。作为以深圳这座城市为名,陪伴特区共同成长的规划设计咨询机构,深规院致力于为深圳的区域空间发展和区域合作提供全过程技术咨询服务,推动深圳都市圈及粤港澳大湾区城市群协同发展。

本研究受国家重点研发计划“物联网与智慧城市关键技术及示范”重点专项“粤港澳大湾区城市群综合决策和协同服务研究与示范”课题一“城市群协同发展理论与统筹机制”(2019YFB2103101)资助。

研究单位: 深圳市城市规划设计研究院

广东省数字城市规划和空间配置工程技术研究中心

技术主管:司马晓

执行负责:李启军 俞 露

技术统筹:郭磊贤 郭晓芳 雷 祎 彭琳婧

技术支持:严泽幸 于 敏 戴雅婷 任 杰 刘全景

项目供稿:薛富智 刘可心 孟凡煬 李志兵

许坤宁 彭首瑜 杨连燚 董喜远

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):特区周年庆,展望“深圳+”临深合作发展新空间

规划问道

规划问道