2018年起,同济大学和上海同济城市规划设计研究院有限公司团队参与《雄安新区规划技术指南》的编制,并以此为契机申请上海同济城市规划设计研究院有限公司研究课题《雄安新区创新产业空间布局的规划技术指南研究》。研究从创新产业的发展逻辑研究切入,以理解科创类产业集聚区的成长规律;进而提出以塑造适合创新产业发展、吸引创新人群集聚为目标,形成由创新内核、产业服务、生活服务、创新氛围所组成的创新产业生态圈。在空间策略上,提出引入具灵活性的土地用途引导与管控策略,以营造利于创新的城市氛围,并满足不同产业和不同人群的各方面需求。

1

规划背景

2017年3月中共中央、国务院决定设立河北雄安新区,这是推进京津冀协同发展的一项重大决策部署,具有全局性的重大意义。为了贯彻党中央、国务院对《雄安新区规划纲要》(以下简称《纲要》)的批复精神,针对高标准规划和高质量地建设雄安新区的特定要求,迫切需要研究和制定适用于雄安新区的规划标准。2018年4月,《雄安新区规划技术指南》(以下简称《指南》)课题组正式成立。根据《纲要》,雄安新区的发展定位为“绿色生态宜居新城区、创新驱动发展引领区、协调发展示范区和开放发展先行区”。响应《纲要》第五章“发展高端高新产业”,《指南》的12个章节中,单独设置“创新产业空间”内容,由同济大学和上海同济城市规划设计研究院有限公司团队承担。

2

面临的挑战与创新探索

2.1

主要挑战

2.1.1 认知新区“创新产业”的生长规律

雄安新区具有空间上的独立性,在开发建设及产业发展上均难以依托既有特大城市;其高端高新产业发展带有强烈的自上而下的政策意图,在产业类型、产业选址等方面都有相对明确的规划目标。但与此同时,与公共服务设施、市政公用设施、居住设施等由政府规划、甚至直接投资和建设的空间不同,即使是规划目标非常明确的产业,其发展也必然要依赖企业的选址、投资、决策等与市场紧密联系的微观个体行为,因而会具有很大的不确定性。从某种意义上讲,《纲要》已经描绘了一幅雄安新区产业发展的蓝图,这一蓝图具有明确、清晰的目标,但仍有赖于市场机制和市场主体的微观行为;《指南》是实现这一蓝图目标的工具之一,需要充分认知“创新产业”的发展规律,创造适合独立新区“创新产业”创生和成长的环境。

2.1.2.认知创新产业与城乡空间

要素的关联性

在一般认知中,产业发展属于经济学领域的议题,与物质空间规划并非直接关联;但产业发展离不开物质空间及规划机制。针对“创新产业空间”的规划编制和管控策略制定,需要基于对新区产业发展目标、发展逻辑和培育路径的深刻认知,核心是如何围绕物质空间规划,找到产业发展与空间要素的关联性及其对应的物质空间关键要素,进而通过关键空间要素的供给或塑造来实现创新产业的发展目标——包括从无到有、从零星个体到产业集群、从外部推动到内生成长。因而,《指南》的第二个关键技术难点是找到创新产业培育与物质空间的关联性,并通过适当的空间政策干预来推进新区的高端高新产业发展。

2.2

创新探索

2.2.1.探究“创新产业”的发展逻辑

应对上述挑战,根据《纲要》提出的雄安新区拟发展的五大产业类型,将产业划分为创新产业(新一代信息技术产业、现代生命科学和生物技术产业、新材料产业),支撑产业(高端现代服务业)和基础性产业(绿色生态农业)三类。重点围绕创新产业,课题组调研了相关的成熟产业园区;尤其关注于创新产业从缘起到集群的发展条件、路径和内在逻辑。

根据访谈调研,课题组发现不同的产业有其各自的基本发展逻辑,由于不同产业的发展逻辑和成长规律有所不同,其对于空间的需求也就会存在差异性。但调研也发现,不同产业因存在某些共同的空间需求。在产业发展的全生命周期中,尤其是当某一特定产业从研发、中试阶段走向批量化生产和市场化的阶段,生产性服务业的进入则是产业继续成长的必要支撑。创新企业的生存和发展有赖于风险投资、专利服务、金融、法律、产品设计、广告、会务、市场营销等外部环节,因而嵌入创新产业集聚区的生产性服务企业及其空间载体必不可少。

在现实中,生产服务业围绕创新产业的集聚具有一定自发性,即有需求就会有供应,且服务业的规模和类型会随着创新产业的发展壮大呈现变化,与创新产业共同动态发展;这一场景的呈现离不开对相应的空间资源预留、供给和兼容管控等规划机制的细致探究与精明应用。

2.2.2.“创新产业”集聚区的“生态营造”

与协同效应

在一个新的地域建设“新区”或“新城”,营造适宜创新创业的“生态”具有决定性意义。创新产业集聚区的长期发展的关键因素和创新源泉是协同效应,而这一协同效应不仅来自于创新产业内部建立起来的知识网络和协同网络,更取决于所在地域的科研机构、关联产业、配套产业、公共服务和宜居环境等在内的各项要素之间的协同关系和效应发挥。在这一认知的基础上,编写《指南》的创新产业空间章节的关键在于把握新区创新产业发展的规律,识别适合雄安新区创新产业培育的各项软硬环境要素,通过规划引导管控而打造适宜创新产业发展的空间载体,并引导创新产业集群及配套功能体系的空间集聚和高效运行。

2.2.3.“空间规则”与创新产业生态

营造的契合

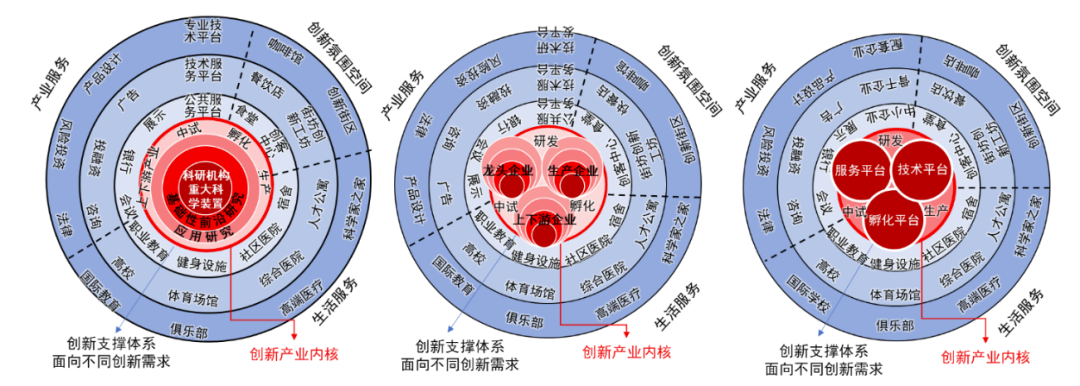

基于以上观点,需要将空间规则与创新产业发展规律相关联、以形成契合关系,课题组提出了“创新产业生态圈”的概念,旨在整合创新产业内核和面向不同创新活动的支撑体系。其中,创新产业内核根据产业发展的不同逻辑,可以是围绕科学装置、龙头企业或公共技术平台而形成的研发、中试、孵化、生产的上下游关联企业;支撑系统又可以细分为产业服务、生活服务以及科创服务等基于空间载体的要素,而这些支撑性要素也对应于产业发展的不同层次,存在着差异化的组合与形态。在产业不同发展阶段,支撑体系也相伴随地会发展和生长。

三种产业逻辑对应的产业生态网络

注:由于支撑体系极为复杂,上图仅为示意

3

结语

雄安新区创新产业空间布局的规划技术指南编制是一次新的探索。雄安新区的产业定位和空间资源配置要以实施国家战略为宗旨,承接符合新区定位的北京非首都功能疏解,积极吸纳和集聚创新要素资源,通过落实大项目、大科学装置等的规划建设来奠定雄安新区的科技创新和产业发展能力。在这一背景下,课题组以理论探索为先导,借鉴国内外大都市外围地区相对独立的,自上而下规划先导、从无到有成长起来的科创园区的经验,在把握科创园区和创新产业发展的内在规律和成长逻辑的基础上,提出了具有创新性的空间规划指引和管控策略。

《指南》的“创新产业空间”章节的编研以营造创新产业生态为核心目标,结合新区创新产业生长特点,遵循创新产业发展的不同路径规律和创新产业生态圈层构成,以引导形成匹配不同产业特征的差异化空间载体与城市环境;从如何培育创新产业、并实现可持续发展的目标出发,提出城市空间资源配置、公共设施配置和环境打造的相关要求;在最大程度上避免了对产业发展的直接干预,而是从整个生态网络上为创新产业的发展提供支撑。此外,产业的物质性规划建设要为建构开放包容、功能复合和具有活力的创新社区奠定基础,建成环境充分支持新区高端高新产业发展和文化塑造;通过空间营造、设施供给等手段,为人才吸引、居住和交流创造高品质建成环境,提升产业的创新动力。

本项研究的成果有效支撑了《雄安新区规划技术指南》中“创新产业空间”章节的编写。2019年《指南》在雄安新区正式试行。为新区规划标准体系构建打下了良好基础,在新区控规和专项规划编制中发挥了重要技术支撑作用。在后续新区规划体系中落实为“规划技术指南要素”,体现在新区控规编制的指标和图则内容上。相关内容已发表于《城市规划》期刊2022年第四期。

作者介绍

赵 民 同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师

程 遥 同济大学建筑与城市规划学院副教授,城市规划系副系主任

本文已经本人确认

编辑 | 宣传办

终审 | 汪劲柏、肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 雄安新区创新产业空间的规划引导与管控策略研究

规划问道

规划问道