赣尺探寻——历史地理学视野下赣地乡土营造尺的流布与辨析

从工具类型而论,营造尺包括匠师在营造活动中所使用的各类量尺,如曲尺、五尺、丈杆等,也包括堪舆魇胜所用的各类风水尺,如鲁班尺、玄女尺、子思尺等。从颁布途径及使用范围而论,既有历代官方颁定施行的官定营造尺,也有民间某一地域通行使用的乡土营造尺——乡尺。从“度量衡”中的度制而论,则多指用于营造活动时的基准尺长,即一尺的绝对长度。营造尺基准尺长的厘定,是研究传统建筑尺度规律的前提。没有准确的基准尺长,就无法正确而全面地揭示传统营造的尺度规律和用尺方法,这也是本文讨论的重点。后文凡提及“营造尺”者,除非特别说明,否则均指其基准尺长。

营造尺具备历时性和共时性两个特性,在时空上均有一定的发展脉络可循,并相互交织、错综复杂。南北朝以前,营造尺大体与官尺同,且官民同用。南北朝后营造尺渐有了分化,特别是宋代以后,随着官方度制的细化和完善,官尺中出现了明确的特定用于土木的营造尺,且该尺随着朝代更迭有所延替。故此,官定营造尺更多地呈现出历时性特征,而乡尺——主要也用于营造,则由于政权分立、通达不便、行业传承等诸多原因,往往较官尺表现出一定的滞后性和多样性,并在不同地域形成各自特定的营造尺系统,沿传至今并更多地呈现出共时性特征,这在中国南方地区表现尤其显著。

2南方地区相对稳定的尺系:吴尺、浙尺、闽尺

尺系是指一定的地域范围内具有共同或接近的基准长度和历史属性的乡尺集群。为便于研究,一个尺系地域中主要的营造尺尺长,或完全一致,或可能在传承中有一定的增益范围,本文归称之为“主簇”,它们的分布最为广泛,并代表该区尺系的主流;其它长度与主簇略异但关联密切,使用范围较小者,本文称之为“从簇”;长度与主簇迥异、使用范围较小者,本文称之为“次簇”。从簇可归于主簇,但次簇有一定独立性。一个尺系范围内,可能只有一个或几个主簇;也可能有一个主簇,外加几个从簇或次簇。

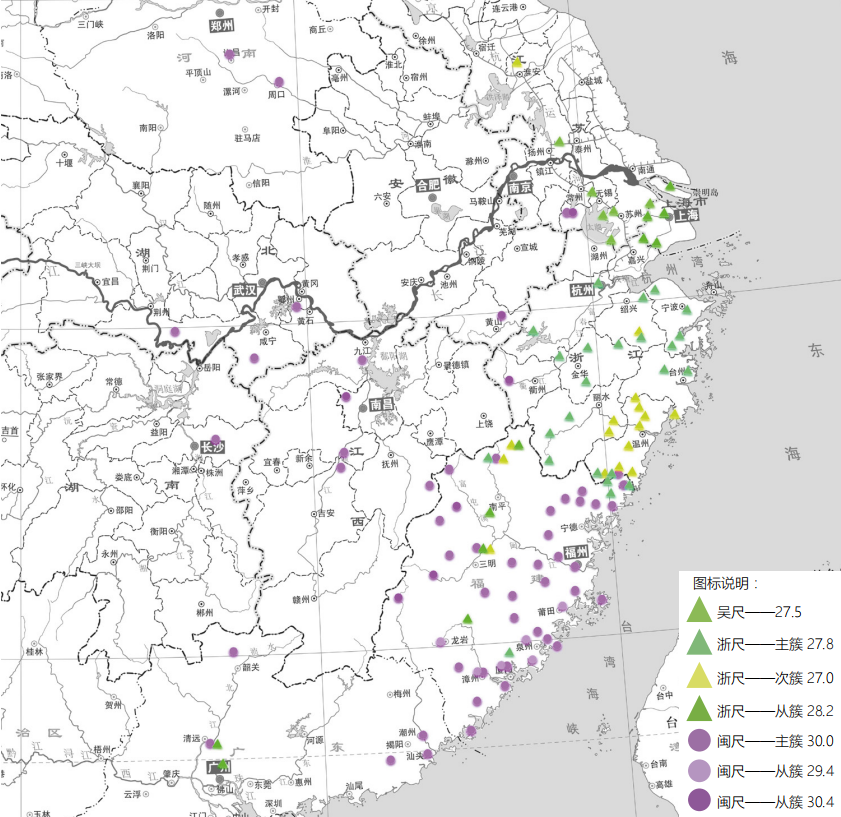

就目前所收集到的500余把营造尺样本来看,北方乡尺多响应官尺,相对统一,区域特色不甚明显;而南方乡尺由于历史地理、移民运动、施政策略、行业特征和材料特性等原因呈现出多元并存的特点。根据现有研究,中国南方地域营造尺中,吴尺、浙尺、闽尺三种尺系,区域范围最为明确,尺长也较为稳定,研究结论比较一致(图1)。

图1 “吴尺”“浙尺”“闽尺”样本分布图

(1)“吴尺尺系”尺长27.5cm左右(主簇),影响范围较小,主要流行于太湖流域北部的苏州地区及其附近地区,如苏州市、无锡市、上海市嘉定区等。

(2)“浙尺尺系”主要包含一个主簇和三个从簇。浙尺主簇尺长27.8cm,以金衢盆地为中心,影响范围涵盖整个浙江省,并拓展到闽北宁德市、南平市的部分地区。个别地区尺长28.0cm,可视为主簇的从簇,主要分布在嘉兴、湖州、绍兴等地,并影响到环太湖的常熟、宜兴等地。另一从簇尺长27.0cm左右,主要见于浙南地区,如温州市永嘉县、苍南县、瑞安市,丽水市青田县等,它小于宋代的浙尺(27.43cm),本文认为它们可能同源但相异,且并不是由主簇发展而来。此外,闽北与浙南临近地区如南平市蒲城县、武夷山市也有27.0cm的浙尺出现。在沿海文化交流频繁的地带,如上海、宁波、广州、清远等地,有少量28.2cm长度样本的存在,可能归属浙尺系列的从簇,但其产生年代与传播方式尚有待进一步研究。

据科技史学者的考证,隋唐时即有“吴尺”的存在,其流通地域在今太湖东岸,吴淞江流域一带,长度在25cm至26cm之间。该尺在五代时的昊越国时理应有延续,尺长可能略有增加。笔者推测其尺长应该在27.0cm左右,因至南宋时“浙尺”长为27.4cm左右,曾作为官尺颁布使用,在南方特别是江浙地区使用较广。今调查所见较为稳定的吴尺(主簇27.5cm )和浙尺(主簇27.8cm),应是宋代时“浙尺”的使用延续。而28.2cm及27cm的尺长,前者可能也是宋代浙尺的延续,后者可能是五代吴越尺的延续,二者均在浙尺影响范围的边缘地带,有一定的尺缘关系。判断依据是,历代尺长基本的变化规律乃随时间的延续有所增益,却很少变小。

(3)“闽尺尺系”尺长29.4~30.7cm,常见数值为29.4cm、29.7cm、30.0cm和30.7cm,可视为一个主簇和两个从簇,其中闽尺主簇29.7~30.0cm样本占到统计样本数的三分之二左右。闽尺在整个福建地区广泛分布,其中,闽中、闽东地区,如南平、三明、福州、宁德等地,常见尺长为30.0cm左右;闽南地区,如泉州、厦门、漳州等地,常见尺长为29.7cm和29.4cm左右;粤东的潮汕地区明显受到闽南地区影响,亦多使用29.7cm左右的闽尺。从尺长数值结合历代官尺的发展规律来看,闽尺的使用,应该是隋唐以来大尺(约29.6cm)的进一步延续和损益。

近年来笔者在研究中注意到,闽尺尺长不仅仅在闽、粤等南方地区大范围使用,其在江西、湖北,甚至淮河以北的河南、陕西等地亦有零星的实物或文献记载出现。例如,民国时期所编的《湖北宪政概况》中,在统计咸宁市崇阳县用尺时提及:“度器分裁尺、汉尺、鲁班尺等种。成衣用裁尺。商人用汉尺,亦有用裁尺者。惟鲁班尺,仅泥木工用之……(鲁班尺)每尺折合市尺数0.905。可见民国时期湖北咸宁一带尚有30.14cm左右的木工用尺。在林光澄、陈捷1930年编著的《中国度量衡》一书中,陕西西安、河北衡水等地均有长度30.7cm,被称为“木尺”或“鲁班尺”者,这些尺应该也是隋唐大尺的遗制。闽尺尺系的分布与唐末五代的移民路线密切相关,而各地遗留的一些与之相近的营造尺长,应是隋唐大尺在不同地域沉淀保留的结果。

除吴尺、浙尺、闽尺外,从整个泛江南地区来看,皖南、江西、湖北、湖南以及广大西南地区的营造尺总体偏大,即大于近代以来的市尺33.3cm,其中又以江西乡土营造尺最为典型,不仅有多种尺度并存,且呈现一定的地域分布规律。

从历史地理学的视角看,江西五代时辖于南唐,宋代总体划属江南西路,明代设江西布政司后(清代改为江西省),其地域范围基本延续至今。在几次重大的移民活动中,江西都是主要的输入或输出地之一,尤其明代以降,江西对于皖南、两湖与西南地区的人口补充起过重要作用。那么,传统营造中是否存在特定的“巅尺尺系”?如果有,其尺长范围是多少?又是如何产生的?是否对其他地区产生过影响?这是下文重点探讨的问题。

3赣地乡土营造尺的尺系构成与地域分布

课题组王斌在探讨南方营造尺的地域分布时,曾对江西地区发现的营造尺进行过详细的分析,并根据当时调研的主要发现地,结合南宋行政区划,分为“吉州尺系”(34.9~ 35.5cm)、“抚州尺系”(36.4~36.7cm)、“筠州尺系(33.9~34.3cm)。这种划分对于理解江西营造用尺的复杂性与多样性无疑具有开拓性意义,但由于当时调研区域与样本数量均有不足,尚难以得出关于赣尺尺系的准确结论。同时,用州府这一较小的古代行政单位命名尺系的方式也有商榷余地。例如,以“吉州尺系”为例,该尺长不仅仅在吉安地区出现,在整个江西省,甚至在湖北、湖南、安徽、广东均有出现,且与清代以来官定裁衣市尺的长度区间基本重合,从其广泛的分布状况来看,能否将其命名为“吉州尺系”是需要进一步讨论的。

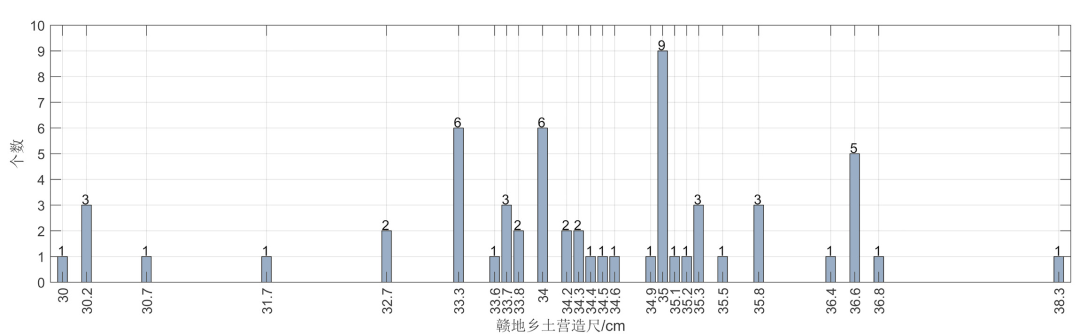

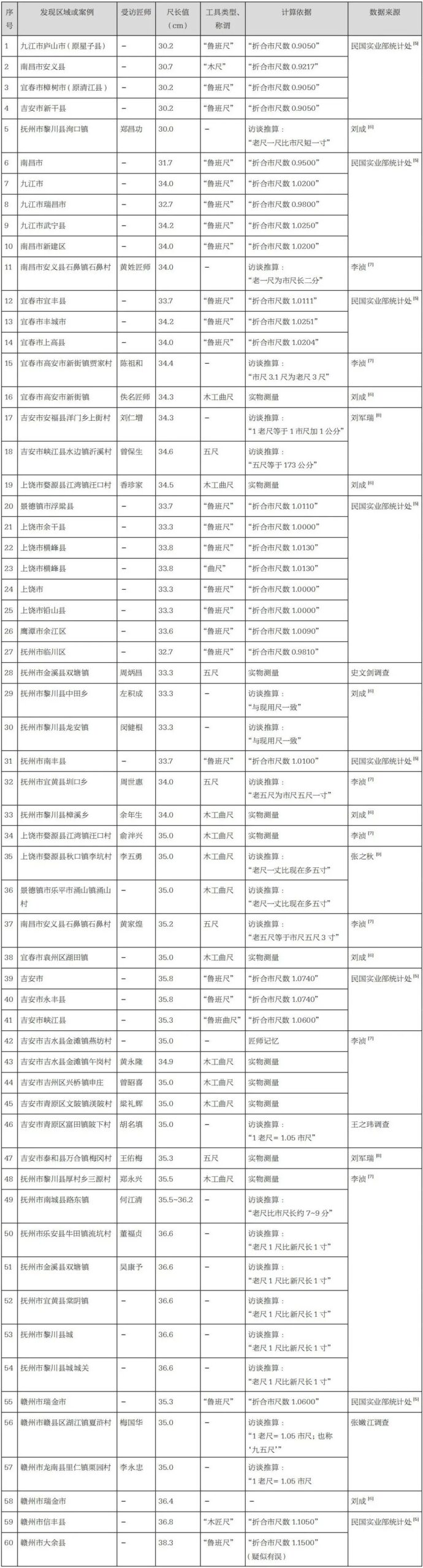

在近年来的田野调查与文献梳理中,课题组一直致力于搜集补充营造尺数据库,截至目前已汇总超过500例全国各地乡土营造尺(后文称乡尺)样本。从已有样本来看,赣地乡尺尺长跨度较大,明显存在多个尺系;单从数值而论,赣地乡尺总体较大,普遍大于公尺33.3cm。结合已有的地域营造尺系认知,除南昌市出现的31.7cm 的样本可能受官方营造尺影响外,其余大致可以视作三个尺长区间(图2),其详细的样本信息与地理分布情况见表1与图3所示。

图2 近世赣地乡尺样本尺长分布概况

图3 赣地乡土营造尺样本分布图

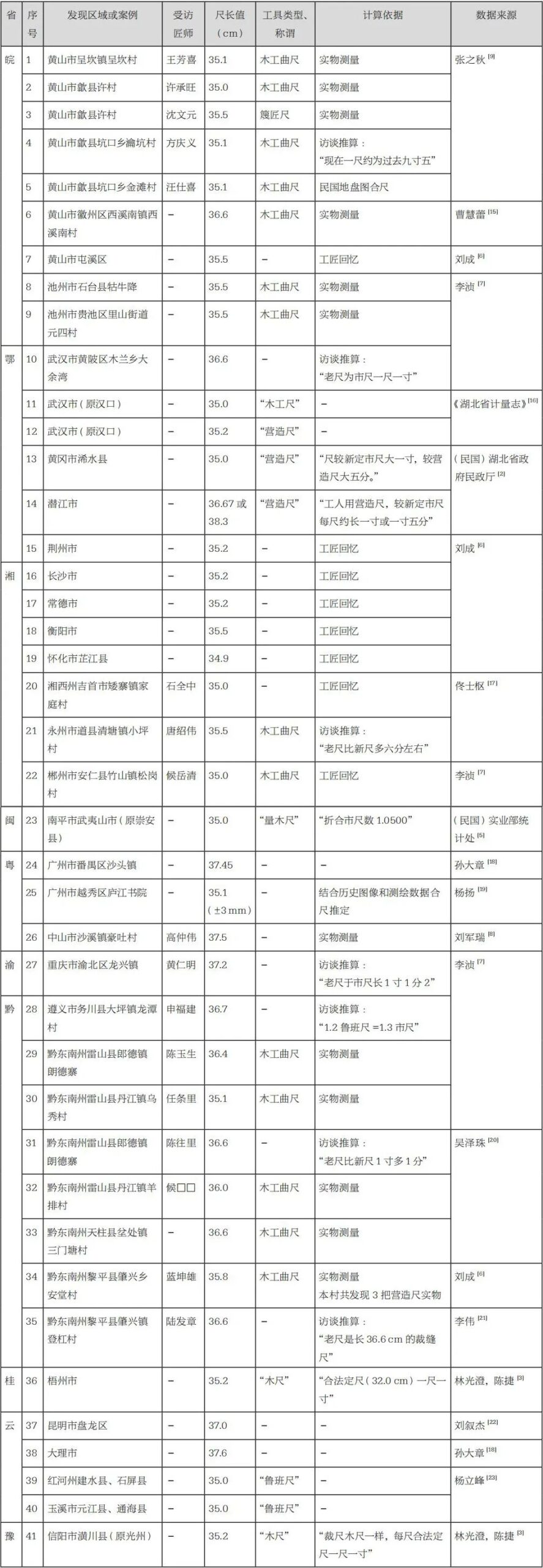

表1 近世赣地乡尺样本信息统计简表

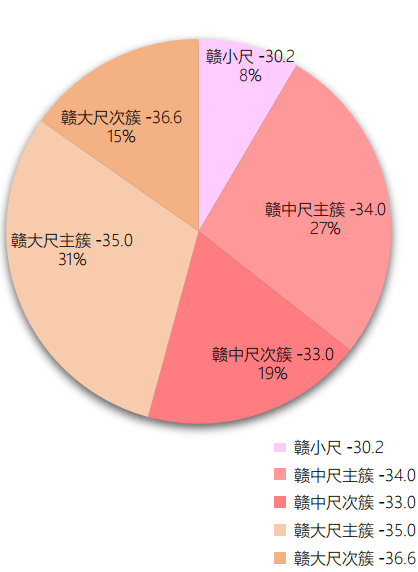

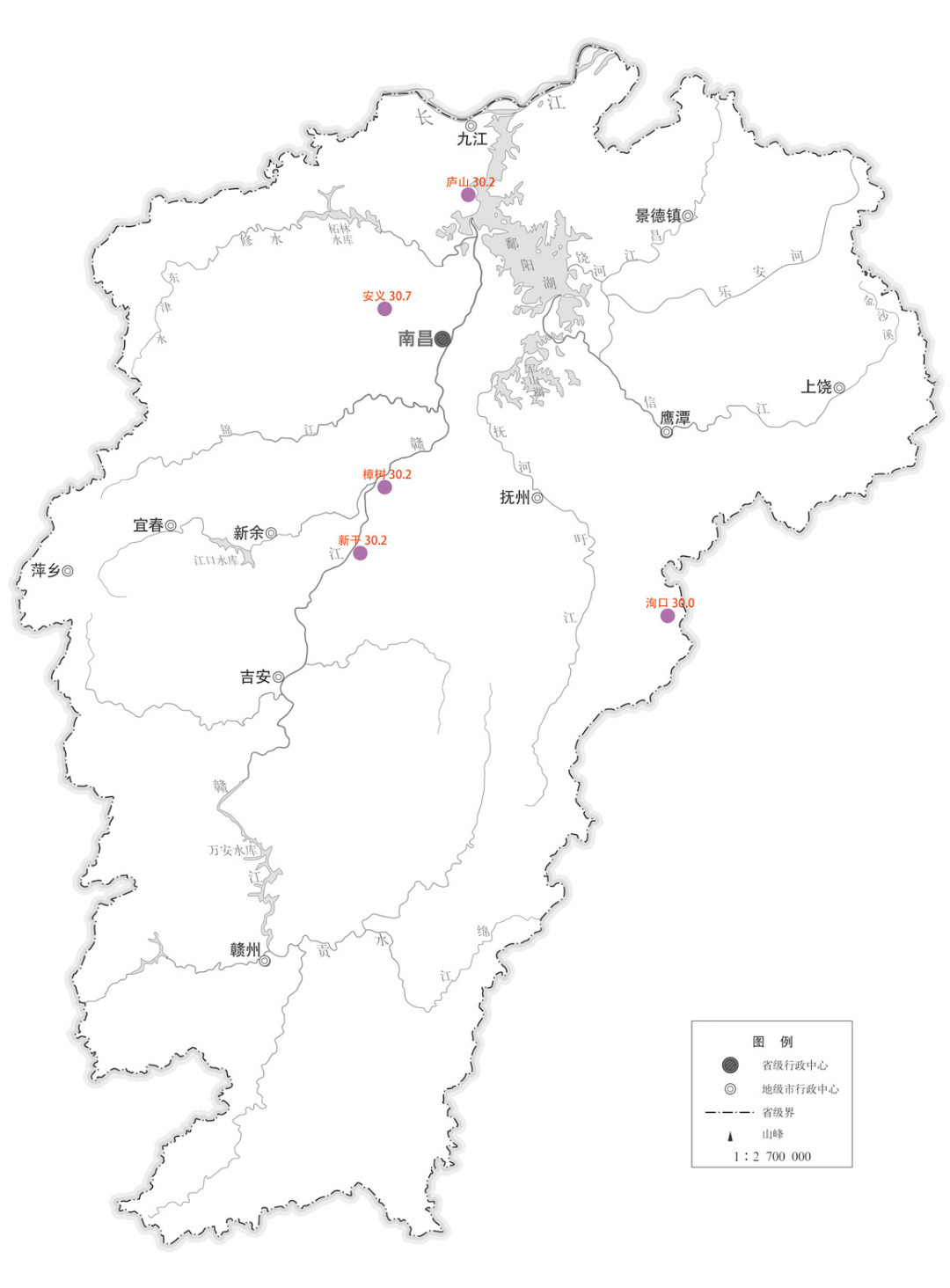

3.1“赣小尺”30.2(30.0~30.7)cm

赣地乡尺中30.0~30.7cm的样本出现相对较少,占统计样本数的8%(图4),但仍不可忽视。这种尺长在赣地乡尺中最短,本文暂称其为“赣小尺”。据民国实业部统计处《实业部月刊》所载,九江市星子县(今庐山市)、宜春市清江县(今樟树市)、吉安市新干县通行的木工用“鲁班尺”长度均为 30.2 cm,南昌市安义县亦有长度30.7 cm 的“木尺”记载。可见该类尺曾经在江西使用绝非个例。实物目前已难寻觅,仅在赣、闽交界地区的抚州市黎川县有所发现。

图4 赣地乡土营造尺各尺簇样本比重

该“小尺”虽然与前述“闽尺”接近或相同,但未必是受到闽系营造影响所致。目前样本统计的尺长值略大于30.0cm,以30.2cm最为常见,这与闽中、闽东、闽南、粤东地区常见的小于或等于30.0cm的营造尺应是有所不同的。纵观全国,这种略大于30.0cm 的相对的“小尺”,恰恰多为闽地以外出现的样本,比如河北廊坊市永新县(30.2cm)、 湖 北 咸 宁 市 崇 阳 县(30.2cm)、浙江衢州市常山县(30.7cm)等。依据它们和历代官尺的尺长关系分析,笔者认为,这类“小尺”样本可能属于后期唐大尺的遗存,其源流讨论详后文。

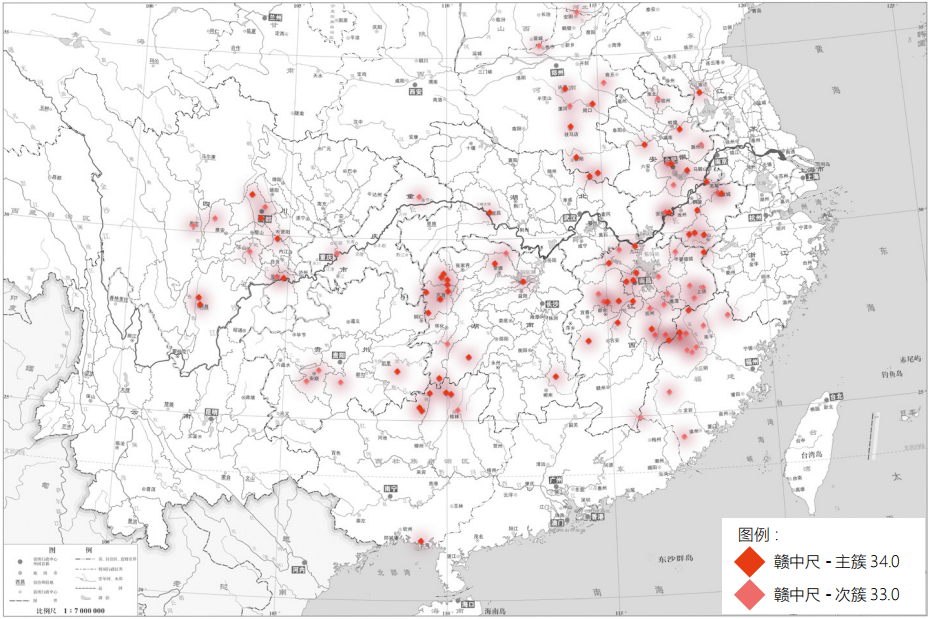

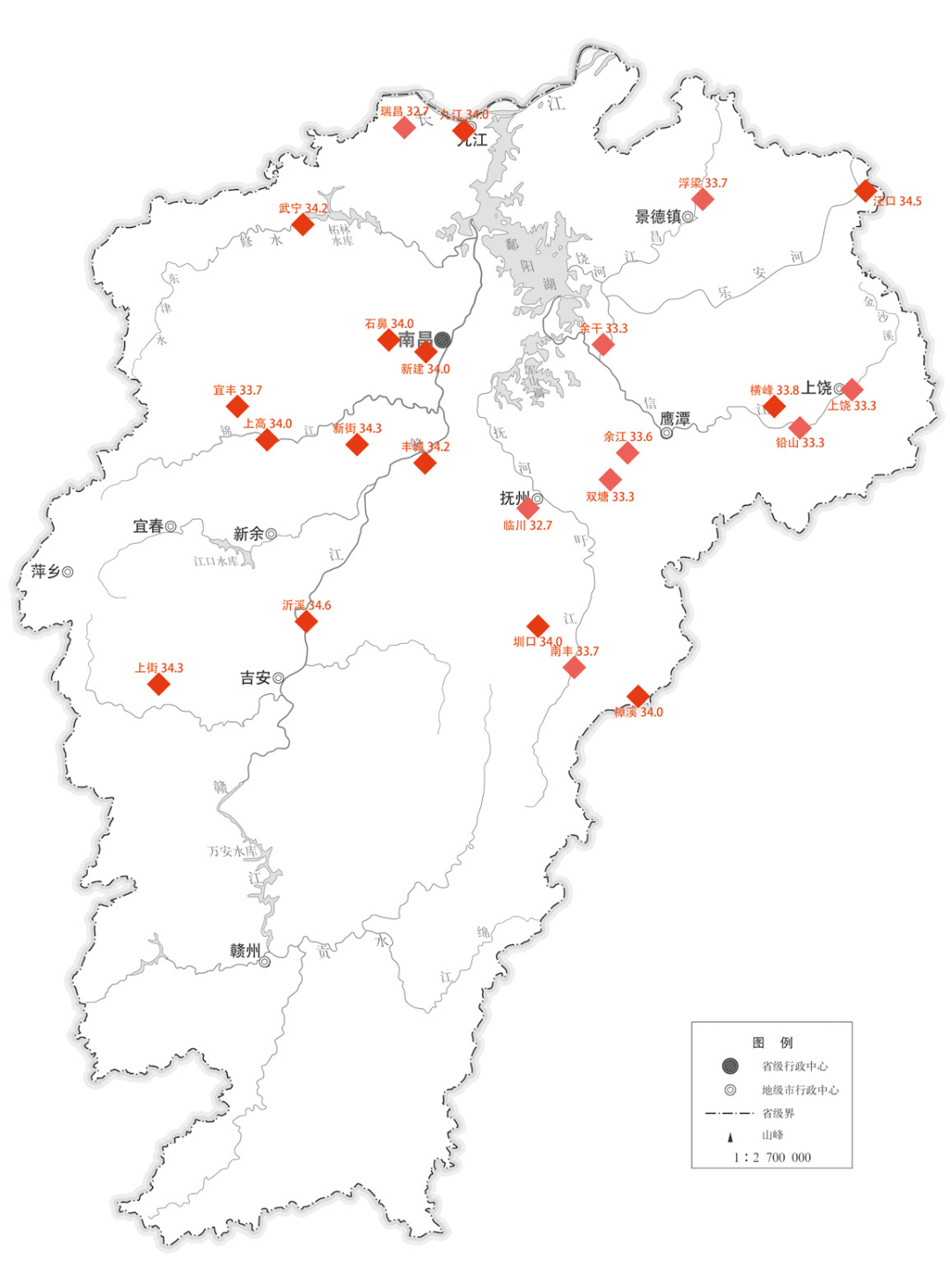

3.2“赣中尺”主簇34.0 (33.7~34.6) cm、次簇33.0 (32.7~33.6) cm

在官式营造体系中,营造尺虽历代有所损益,但直至清代,官定营造尺从未突破32.0cm。而在乡土建筑调查中,却有大量大于32.0cm 的木工营造尺存在;纵观我国的度量衡史,最早有明确记载的大于32.0cm 的用尺当属“淮尺”。

由于实物难觅,流变较大,淮尺的尺长和分布范围迄今尚无定论。笔者曾专门对淮尺进行过系统研究,对其尺长范围、分布规律、源流演变等问题形成了一些初步观点:总体来看,历史上可称之为“淮尺”者,长度范围约在32.5~34.7cm。根据已发现样本数量的多寡,淮尺又大致可分为主、次两簇。其中,淮尺主簇以34.0cm 为中心,长度范围约在33.7~34.7cm,关联晚期淮尺;淮尺次簇以33.0cm为中心,长度范围约在32.5~33.6cm,关联早期淮尺。

不难发现,在淮尺区间内,江西地区亦有大量样本出现,占统计样本数的 46%(图4),按其尺长在整个赣尺尺长的大小及分布占比情况,我们称其为“赣中尺”。该尺主要分布在江西北部的鄱阳湖平原地区,并沿鄱阳湖流域的主要水系如赣江、信江、抚河等呈现出一定的传播关系。其中,宜春市、九江市、南昌市、鹰潭市、上饶市发现的样本大都位于这一区间,抚州市则有部分样本位于这一区间。这些长度区间属于淮尺尺系的乡尺为何出现在江西地区?与赣地其它尺系关系如何?这些问题都是值得讨论的。

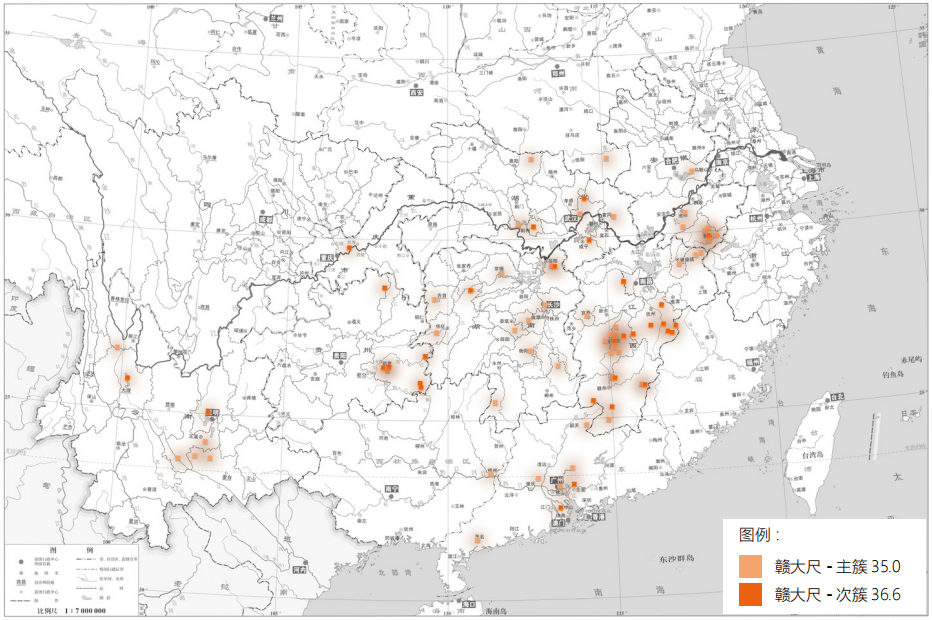

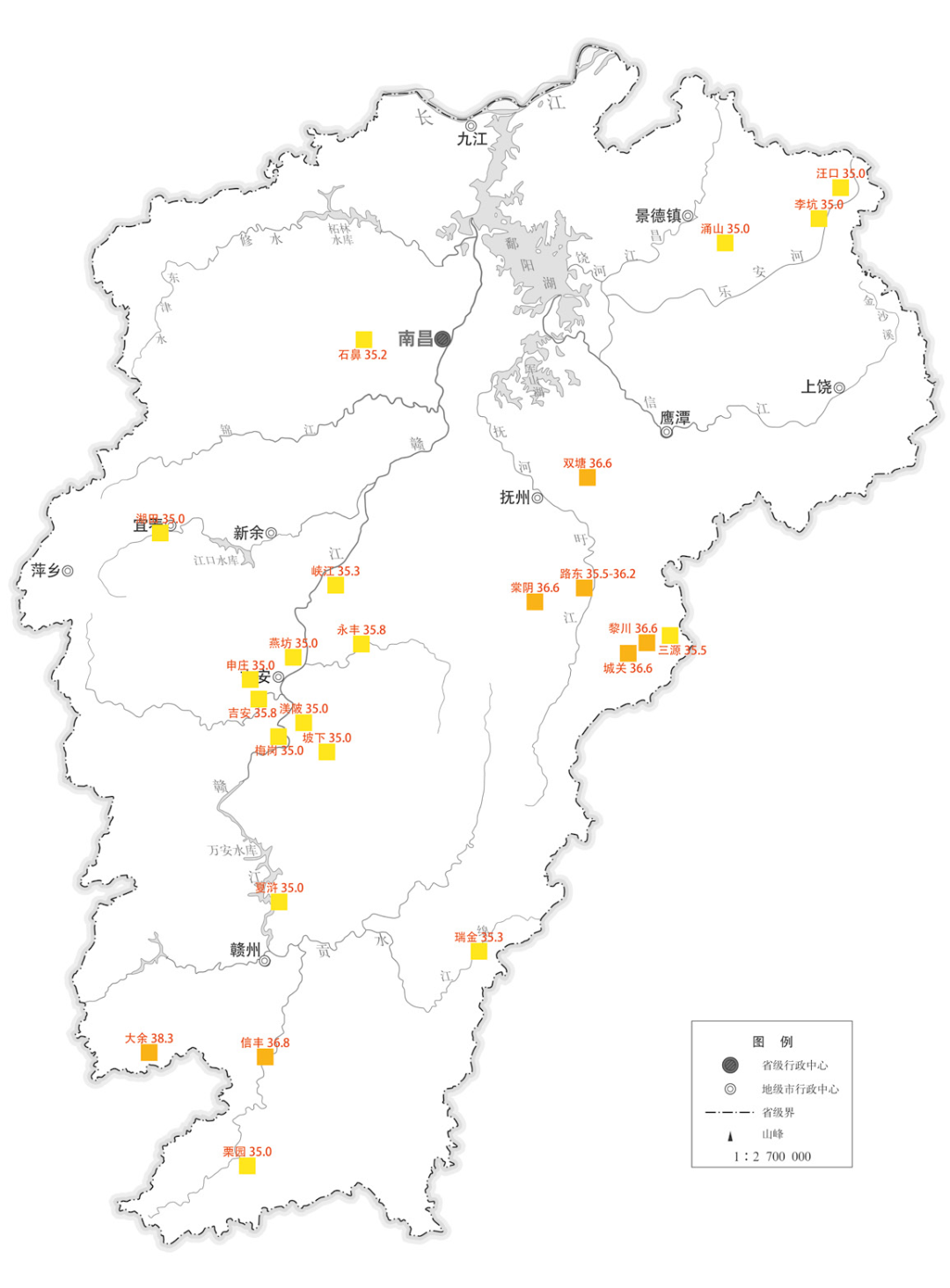

3.3“赣大尺”: 主簇35.0(34.8~35.8) cm、次簇36.6(36.0~37.0)cm

除淮尺外,赣地更为常见的其实是长度在35.0cm以上的尺,占统计样本数的46%(图4),这在全国的乡尺尺系中非常特别,我们暂称其为“赣大尺”,大体包括两个长度区间。

主簇长度区间约在34.8~35.8cm,占统计样本数的31%(图4),以 35.0cm 最为常见,35.5cm 次之。分布上,以吉泰盆地最为集中,并沿赣江向南影响到赣州部分地区。此外,赣东北原属古饶州与古徽州的广大地区,如上饶市婺源县、景德镇市乐平市等也普遍使用35.0cm的营造尺。次簇长度区间约35.8~36.8cm,占统计样本数的 15%(图4),以 36.6 cm 最为常见。分布上,以抚州地区最为集中,如黎川县、乐安县、宜黄县、金溪县等地。

另据民国实业部统计处数据,吉安市、赣州市也有35.8 cm以上“鲁班尺”(实即营造尺)记载。在访谈中,赣州市湖江镇夏浒村梅国华匠师称,赣州地区近世常用的长度 35.0 cm 的营造尺也称为“九五尺”,那么作为参照的“一尺”当长36.8cm,可见至少抚州地区和赣州地区确实曾行用过此类大尺。

纵观全国,35.0 cm尺簇和 36.6 cm 尺簇的营造尺样本以江西地区出现最多,同时分布上贯穿其周边多个地区,显示有一定的传播线路特点,不仅影响到两湖和广东,而且从两淮到赣南都有存在和呼应,因此认为这两个尺簇理应归于“赣尺尺系”。

4赣地乡士营造尺的源流考析

赣尺何来?从移民史的视角来看,江西在唐末五代经宋至元,一直作为移民的主要迁入地,明代以后又作为移民的主要迁出地,民系流动必然关联文化与技术的传播,营造用尺自当也是其中的重要方面。以江西人口的迁入迁出为线索,结合度量衡史及现有样本分布情况,或许可以窥探赣尺之时空流布渊源。

4.1赣尺之“源”

江西人口第一次大规模迁入是唐末五代时期,安史之乱后北方人民因避战乱、逃赋役大量南迁。据周振鹤先生研究,南下的北方移民明显形成三道波痕:第一道达到了浙南、闽南、岭南等地,第二道集中于长江沿线的苏南浙北、皖南赣北、与鄂南浙西北一带,第三道则停留在淮南江北、鄂北和川中地区。三道波痕之中,第二道汇集了数量最多的移民,其中皖南、赣北地区作为移民渡江后最先到达的地方,自然成为移民的主要留居地之一。赣北相当于天宝年间的江、洪、饶、袁、抚、吉诸州,而据史料,元和时洪州户数净增竟达 64% 之多。可以想见,唐尺必然对江西地区用尺形成过重要影响。

4.1.1唐大尺与唐“山东大尺”——30.2 cm、36.6 cm尺簇探源

唐尺有大、小尺之分,小尺为律用尺,大尺为日常用尺。唐大尺长度各家争议较大,近代学者厘定唐大尺长29.6cm,但据现有唐尺实物来看,唐大尺实际长度多在30.3~30.6cm,与今日本曲尺(30.3 cm)十分接近。近世“赣小尺”以30.2cm 尺长者最多,恰好介于实际长度和厘定长度这一区间,理论上它应也属唐尺影响。

“赣大尺”36.6 cm 尺簇则与另一种唐代地方用尺——“山东大尺”颇具渊源。唐人所谓的“山东”是指太行山以东,主要为今天的华北平原地区,包括山东、河北,以及河南北部,这里民间有行用大尺的传统。唐初李淳风考订南北朝尺度时,“山东”地区所用的东后魏尺已明显大于其他地区。《旧唐书· 食货志》则明确记载:“调钟律测晷景合汤药及冠冕制用小升小两,自余公私用大升大两。又山东诸州,以一尺二寸为大尺,人间行用之。”若以上文厘定唐大尺为 29.6 ~ 30.6 cm 推算,“山东大尺”则长 35.52 ~ 36.72 cm,与近世“赣大尺”的 36.6 尺簇的尺长范围大体一致。关于“山东大尺”的实际存在,亦可以从日本曲尺与高丽尺的研究中得到侧证。据陈家梦先生研究,隋唐之际,随佛教建筑东渡,我国尺度传入日本的有先后两制,即所谓高丽尺及曲尺。高丽尺五尺当日本曲尺六尺,其此例犹山东尺与唐大尺为五与六之比。

赣地乡土营造尺保留一定唐代遗痕不足为奇。唐末五代北民南迁时分为东、中、西三线,东线正是自华北平原进入淮南、江南,而后进入江西。若将唐大尺与“山东大尺”建立起关联,再重新审视赣地营造尺可以发现,这两种尺长在江西都有一定的存在。比较来看,江西境内的“赣大尺”次簇(36.6 尺簇)和“赣小尺”(30.2尺簇)的关系基本也是 1.2 倍的关系。且“赣大尺”次簇样本主要出现在抚州,刚好位于由赣入闽的通道上,并在赣闽交界地区(如黎川县)常与 30.0 cm 的闽尺共同出现。因此有理由认为,36.6 cm 的“赣大尺”和30.2 cm 的“赣小尺”都是唐代用尺的历史遗留,前者与“山东大尺”对应,而后者则与“唐大尺”对应。

4.1.2宋“淮尺”与明钞尺33.0、 34.0 cm尺簇探源

至于鄱阳湖平原地区常见的赣中尺33.0 cm 尺簇和 34.0 cm 尺簇,笔者认为当属赣地“淮尺”,是宋、明时用尺的遗制。

33.0 cm 尺簇属于早期淮尺,源于五代南唐俗尺。后周显德五年(958),后周占领淮南地区,江西成为南唐最主要的区域,一些淮南人民因之迁入江西。宋开宝八年(975),南唐灭国,金陵等地的百姓多溯江而上迁入江西避乱,可见北宋初年淮尺便已影响到了鄱阳湖平原地区。南宋时,江西是经济文化比较发达的区域,距首都临安较近,交通方便。由于长江天堑的阻隔,在自绍兴元年(1131)至元灭宋战争开始以前的百余年中,战争的烽火皆未燃烧到江西,相对安宁的环境促使移民来此定居。开禧二年(1206),信州和饶州成为朝廷安置两淮移民的 12 个府州之一。蒙古军进攻两淮地区以后,又有大批淮南移民进入江西,仅嘉熙三年(1239)秋天经江州进入的移民便达十余万人。可见,两宋时期,江西尤其是赣北环鄱阳湖的平原地区极有可能受到两淮营造的影响,这也与近世在南昌、宜春、九江等地发现大量淮尺样本的事实相符。

由于淮尺本身流变较大,特别是使用的地域远离了淮地核心,后世记载较少,至明代或已不存在“淮尺”的叫法;但这一尺长并未消失,甚至有使用更加广泛之势。鉴于南宋时“淮尺”已经在很多地区特用于布帛裁量,且明代钞尺(官定裁衣尺)恰为34.0cm,淮尺至明代演变为其时官定裁尺的可能性也是很大的。因此,关于赣中尺 34.0 cm 尺簇之源有两种推测:其一,可能是宋代时进入江西的淮尺遗存,经宋至元、明略有增益;其二,可能是明代官方在全国推行的裁衣市尺的遗存,逐渐在日常裁量与营造活动中产生混用的结果。

4.1.3清裁衣尺一35.0cm尺簇探源

在“赣尺”系列中,35.0 cm 尺簇在全国的分布范围与出现频率远远高于 36.6 cm尺簇。关于 35.0 cm 尺簇的直接来源,笔者更倾向于认为是明末清初以后,与裁衣市尺混用的结果,与“山东大尺”关联不大。

35.0 cm 尺簇虽在江西广泛分布,但并非赣地所独有。从全国范围来看,皖南山区、江汉平原、洞庭湖平原等地区均有大量该长度区间的乡尺样本出现。这些地区虽然大多是两宋及明代以后江西移民的迁入地,但也未必尽然,因此无法将所有 35.0 尺簇样本的出现都归于江西影响。哪怕在明确使用吴尺、浙尺营造的江浙地区,35.0 cm也是一种极为常见的尺长,用于裁衣、量地等。因此,35.0 尺簇很可能是一种更大范围内使用的通用尺,比如长江中游地区。

从度量衡史的角度来看,清代官定裁衣尺的长度正是 35.0 cm 左右,虽然发现的实物尺有一定损益,但总体来看,全国各地的清代裁衣尺普遍在 35.0 ~ 35.5 cm 之间。在营造中,我们也注意到一些有趣的现象,比如 35.0 cm 尺簇出现最为集中的吉安地区,在建筑营造中往往会用 35.0 cm 尺与“法尺”比较,将“法尺”视为该尺的九寸尺即它的 0.9 倍。类似情况在徽州地区与广府地区均有存在,似说明 35.0 cm 尺的出现可能晚于 31.5 cm 尺(宋至明营造官尺),或者说虽同时使用,但一个属“法定”,一个属“民用”。再如前文提到的赣州地区将 35.0 cm 尺称为“九五尺”,也从某种程度上说明 35.0 cm 尺簇是一种晚于 36.6 cm尺簇(35.0/0.95=36.84)传入的尺度系统。

如果 35.0 尺是一种长江中游流域的通用尺,那为什么在江西地区这种混用表现尤为突出呢?这可能与赣地曾大量通行淮尺有关。从分布情况来看,35.0 cm 尺的流行区域与淮尺的流行区域多有重叠,南宋时期淮尺作为与官尺并提出现的一种极为重要的地域用尺,其影响范围是极其广泛的,在整个两淮、江南地区都有行用。南宋时,淮尺或已至 34.25(27.4/0.8)cm 左右,正是由于这一地区原本营造用尺就已经较其他地区有偏大的倾向,所以才会出现明清以后更大的裁衣尺(35.0 cm)与营造用尺混用的局面。当然,这种猜想是否准确,还需要更多的文献及实物加以论证。

通过以上讨论,本文对赣尺体系有如下初步观点:

(1) 按时代影响论,30.2 cm 尺簇与36.6 cm 尺簇应为唐尺遗存,33.0 cm 尺簇与 34.0 cm 尺簇为宋至明尺遗存,35.0 cm尺簇则为清尺遗存。但目前 30.2 cm 这种尺簇样本在江西发现较少,不足以代表赣系乡尺的整体。

(2)按地域影响论,30.2 cm 的“赣小尺”和 36.6 cm 的“赣大尺”,有一定的比例关系,可能来源于北方太行山以东的华北平原一带,与唐大尺和唐山东大尺应有关联,历史上其传播关系是清晰的;而 33.0 cm 和34.0 cm 的“赣中尺”在江西北部分布也十分广泛,地域上与安徽、江苏等地的淮尺分布相连成片,考虑到其原生地域及历史传播因素,本文认为它是“淮尺”在江西的历史遗留和传播。

(3)“ 赣大尺 ” 的 35.0 cm 和 36.6 cm两个尺簇,由于其在江西出现范围与频次均显著高于其他地区,且随江西移民外迁对周边地区产生过显著影响,可以认为它是真正意义的“赣尺”。为进一步分析“赣尺”流布,我们将江西以外的“赣尺”样本做一汇总梳理(表 2),并结合移民史对其背后的流布成因进一步分析。

表2 江西以外地区“赣尺”样本信息简表

4.2赣尺之“流”

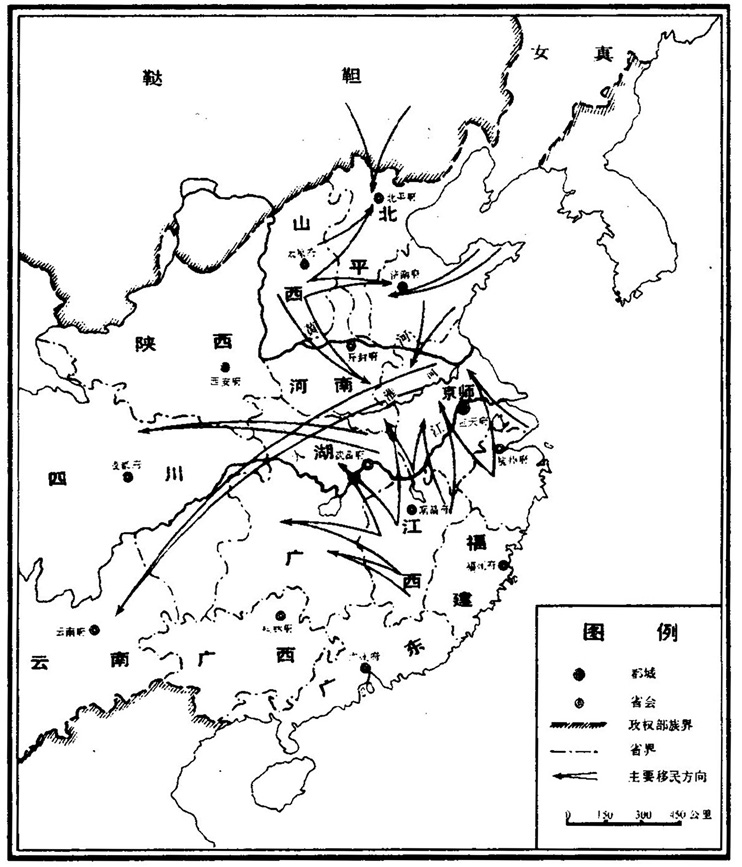

图5 明代初年的移民

4.2.1湖广——西南

明代的湖广布政使司辖区包括今天的湖北和湖南二省,幅员辽阔。在移民史领域,明清以来的移民西进格外引人注目,有关“江西填湖广”“湖广填四川”的研究一直都是重要的课题。

据葛剑雄等学者研究,江西人进入湖南主要通过三条线:一、从北面的修水——汨罗河谷进入洞庭湖平原;二、从中部的湘赣大道入长沙、邵阳地区;三、从南部上犹江——未水河谷进入湘南一带;其来源主要迁自南昌、吉安。

而在湖北,江西移民则主要溯长江、汉江而上,集中在江汉平原以及鄂东、鄂北的沿江地区,其来源主要迁自饶州、九江、南昌。明初的移民运动未波及鄂东南丘陵山区,同样在鄂西南少数民族居住区,明代移民也只进入该区边缘,却未深入腹地。

从近世营造尺分布来看,两湖地区均有大量赣尺、淮尺样本遗留,尤其是在江汉平原和洞庭湖平原地区。其中,35.0 cm尺簇样本分布最广,明显沿长江、汉水、湘江、沅江等主要水道传播,而 34.0 cm 尺簇则分布在相对偏远的山区如湘西武陵山区以及湘、桂交界的大南山、天平山一带。鄂东南低山丘陵地区则出现了一些更加古老的尺长同“赣小尺”,这也与该地区所受战争骚扰较少,古老家族存留较多有关。

由于明代军屯制度与清初改土归流政策的影响,西南云贵地区也接纳了大量的江西、湖广移民,在营造尺方面也体现出上述地区之间的同源关系。以贵州地区为例,贵州改土归流的重点区域是黔东南地区的苗民聚居地,而在今黔东南苗族自治州,营造用尺大都属“赣大尺”36.6 cm 尺簇,该尺长很可能从江西沿长江影响到湘北地区,再经沅江、清水江传至苗岭山区。

4.2.2皖江—徽州

明初皖江南北很多地区几乎是人口重建式的移民,这些移民主要来自九江、南康(今星子县)、南昌、饶州等地,安庆、庐州(今合肥)一带有江西鄱阳“瓦屑坝”作为祖籍的传说,流传至今。

皖江地区的明代江西移民以安、池两府最为典型。元末明初共接受移民约 41 万余人,其中有大约 30 万人来自江西,而又以江西饶州为最多。从方言来看,安庆市宿松县、望江县、太湖县、潜山县、岳西县,以及池州市的东至县、石台县等地区属赣语怀岳片,可见其江西移民影响之深。与安、池地区相比,巢湖地区的移民来源更为分散,更加多样化,但即便如此,来自江西的移民也占到其氏族总数的四分之一。

皖江地区的营造尺与赣北九江、宜春、南昌等地亦表现出高度的同源性,普遍行用 33.0 cm、34.0 cm 尺簇的淮尺,最常见的数值为 33.3 cm、34.0 cm 和 34.5 cm。皖江南北出现大量淮尺,除了明代江西移民带入外,当然也与其本身就是淮尺的原生流通地域有关。而徽州、石台地区除淮尺外,更常用 35.0 ~ 35.5 cm 左右的“赣大尺”,可能是明中期以后徽商崛起,更多地聘请赣东北饶州地区的工匠从事营造活动的结果。

4.2.3 粤北——广府

自唐代开通大庾岭道以后,自江西溯赣江翻越大庾岭进入珠江三角洲的道路便成为长江中下游通往广东的主要交通线。宋代以后,大量南下移民经粤北南雄迁入广府地区,江西人在其中占有很大比例。

广东地区遗留大量 35.0 cm 尺簇的赣尺样本,从传播关系看,可能是从粤北北江流域南下进入珠江三角洲的广府地区。具体来说,该尺簇在广州、肇庆、韶关以及与广东相邻的广西梧州地区均有发现。但有趣的是,在广府地区,营造中往往并不以 35.0 cm 尺长的整尺而是以其尺长的 0.9倍为模数。这个 9 寸的模数,在肇庆师傅称之为“光度”,在茂名师傅则称之为“字眼”,江西吉安泰和县王佑梅师傅则称之为“法尺”。而其 31.5 cm 左右的长度与北宋太府寺尺 31.4 cm 很接近。宋代是广东开发的重要时期,这其中历时性与共时性影响的时空交织现象值得深入思考。而粤尺源流,是南方乡尺尺系中另外一个重要的话题,容另文专述。

为了更好说明赣尺在其关联地域的传播影响关系,笔者将目前已调查统计的尺长属于“赣大尺”“淮尺”的样本结合 GIS技术绘制成分布图,见图 6、图 7 所示。

图6 南北方地区“赣尺”(“赣大尺”)样本分布图

图7 南北方地区“淮尺”(“赣中尺”)样本分布图

5余论

本文从共时性的角度,将赣地营造尺按其尺长范围,初步划分为“赣小尺”“赣中尺”和“赣大尺”三个大的尺簇。并从历时性的角度,辨析了其营造尺绝对尺长的历史源流。总体看,由于江右历史上特殊的区域地理位置,以及我国历史上统一与分裂的总体变化趋势,使得江右一带乡土营造受到多时度、多方位、多频次的文化传播和技术影响,因而赣地乡尺既有唐代以来用尺的痕迹(相对较小),如赣小尺(30.2 cm 尺簇);也有宋元以来淮尺的影响,如赣中尺(33.0 cm 和 34.0 cm 尺 簇 );更有明清以来其它俗间尺的影响,如赣大尺(35.0 cm 尺簇)。

这种时、空的影响,成就了赣地营造用尺的多元性和丰富性,同时也显示出一定的区域特点(图 8)。赣小尺由于遗留样本较少,分布特征并不明显;赣中尺主要分布在江西偏北部,以鄱阳湖为中心,沿主要水系向周边扩散;而赣大尺主要分布在江西偏南部,并沿赣江南传。其中,对外影响最大的,当属赣大尺的 35.0 cm 尺簇。它不仅是赣地使用最多、分布最广的尺簇,也随着文化的传播,影响到了广东、湖南、湖北等地。

图8a. 赣小尺

图8b. 赣中尺

图8c. 赣大尺

图8 赣地乡尺分布的区域特征

梳理赣尺的时空流布,对于我们进一步厘清江右乡土建筑的空间区划和形制源流,深入研究乡土建筑的谱系特征,有重要的借鉴和参考意义。

李浈,同济大学建筑与城市规 划学院(上海200092)教授

张之秋,同济大学建筑与城市规划学院(上海 200092)博士研究生

李浈,张之秋.赣尺探寻——历史地理学视野下赣地乡土营造尺的流布与辨析[J].建筑遗产,2022(04):30-41.

欢迎关注《建筑遗产》2022年第4期

(总第28期)

本期责任编辑:温静

学术投稿邮箱:jzyc.ha@tongji.edu.cn

邮局订阅:邮发代号4-923

官方微店有售

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):李浈 张之秋 | 赣尺探寻——历史地理学视野下赣地乡土营造尺的流布与辨析

规划问道

规划问道