【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《城市创新区第三空间的发展特征与营造策略——以波士顿肯德尔广场为例》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

第三空间概念最早由雷·奥尔登堡(Ray Oldenburg)于1982年提出,其认为第三空间存在于住所(第一空间)与工作场所(第二空间)之外,是促进人们交流与互动的非正式聚会场所。第三空间对城市创新区的创新要素集聚、创新氛围营造、创新活动组织等均具有重要的支撑作用,然而目前相关研究对创新区内部第三空间组织的关注相对较少。基于此,本文尝试以波士顿肯德尔广场为例,分析其第三空间的发展特征和营造策略,以期进一步丰富相关理论研究,并为国内城市创新区第三空间的营造提供参考。

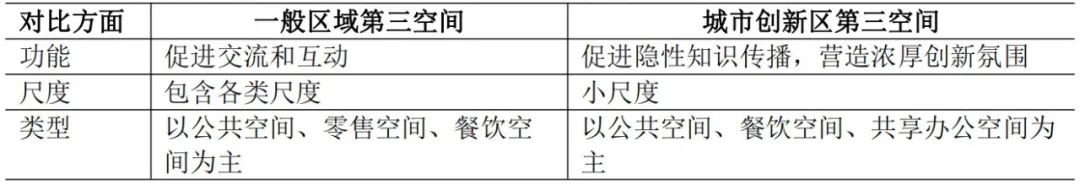

在城市创新区的语境下,第三空间是创新创业群体进行交往、娱乐和消费的核心空间。与一般区域中的第三空间相比,城市创新区第三空间在功能、尺度、类型等方面呈现出一定的差异化特征(表1)。

表1 一般区域第三空间与城市创新区第三空间对比

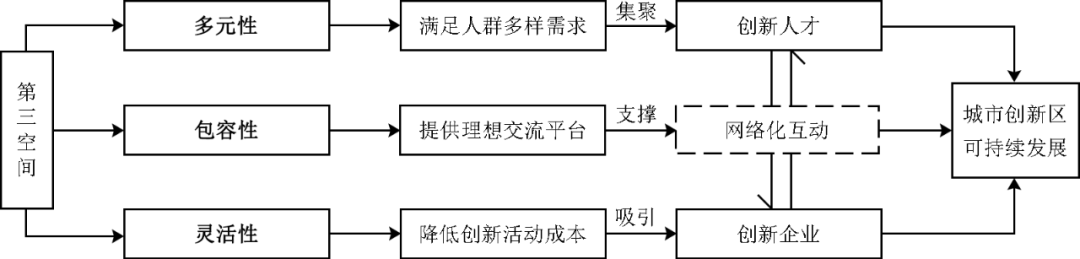

城市创新区第三空间一般具备以下功能:(1)在形式和功能上的多元性吸引创新型人才集聚;(2)在环境和氛围上的包容性为不同创新主体的非正式交往提供交流平台;(3)在创新资源上的灵活性吸引创新企业入驻(图1)。

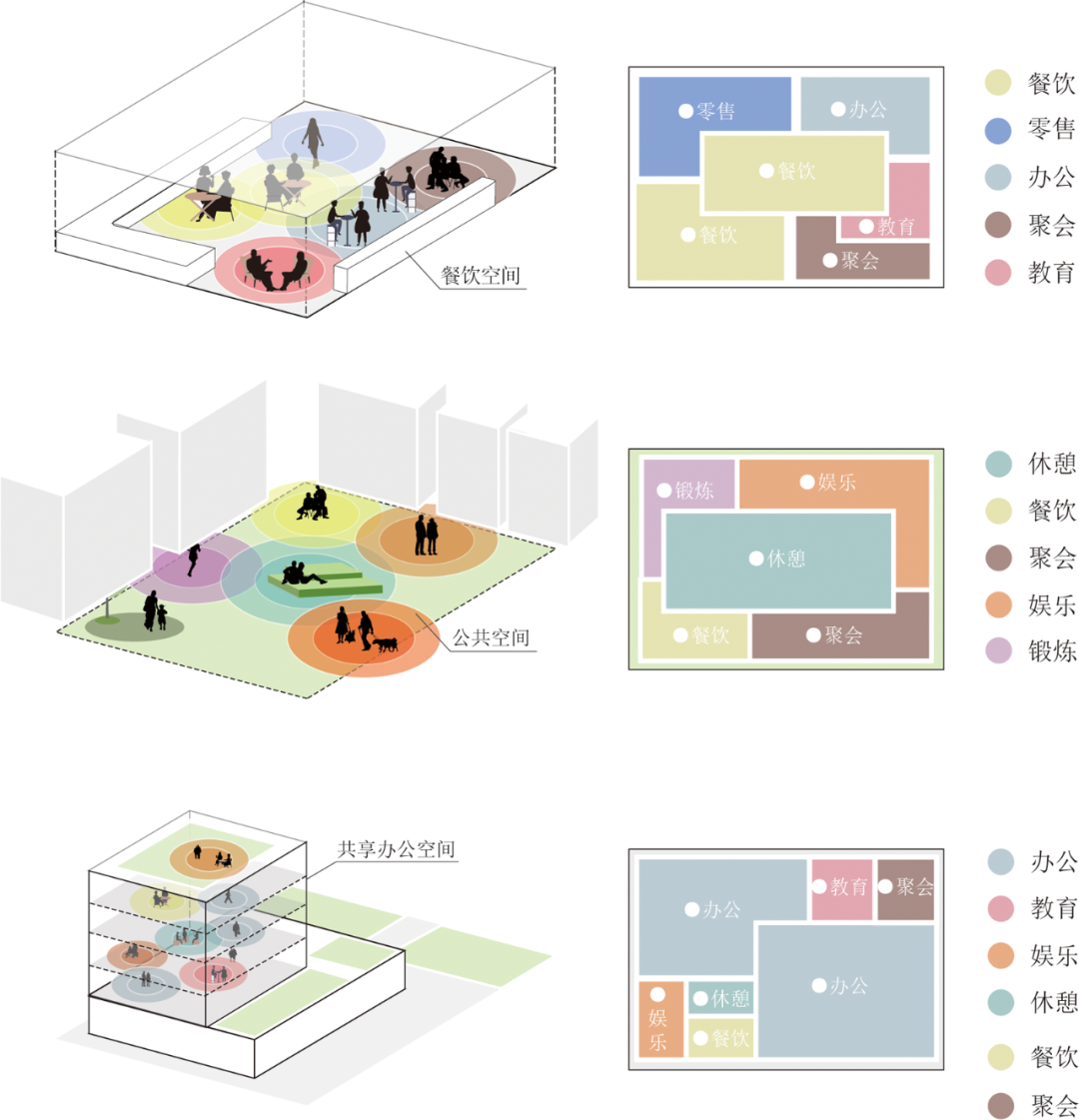

肯德尔广场是世界著名的城市创新区之一,其第三空间主要由餐饮空间、公共空间和共享办公空间构成(图2),呈现出以下发展特征。

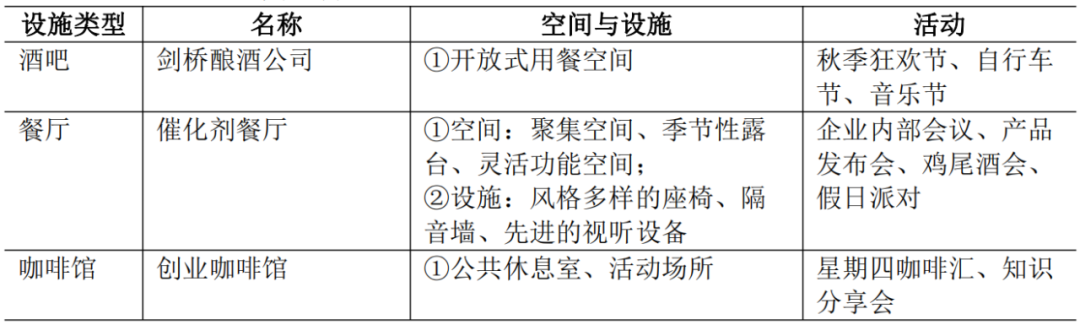

(1)餐饮空间:商业功能与非商业功能相互交融。餐饮空间提供了具备多种功能的空间与设施,并经常举办各类交流活动,营造了舒适的环境和开放的氛围(表2)。

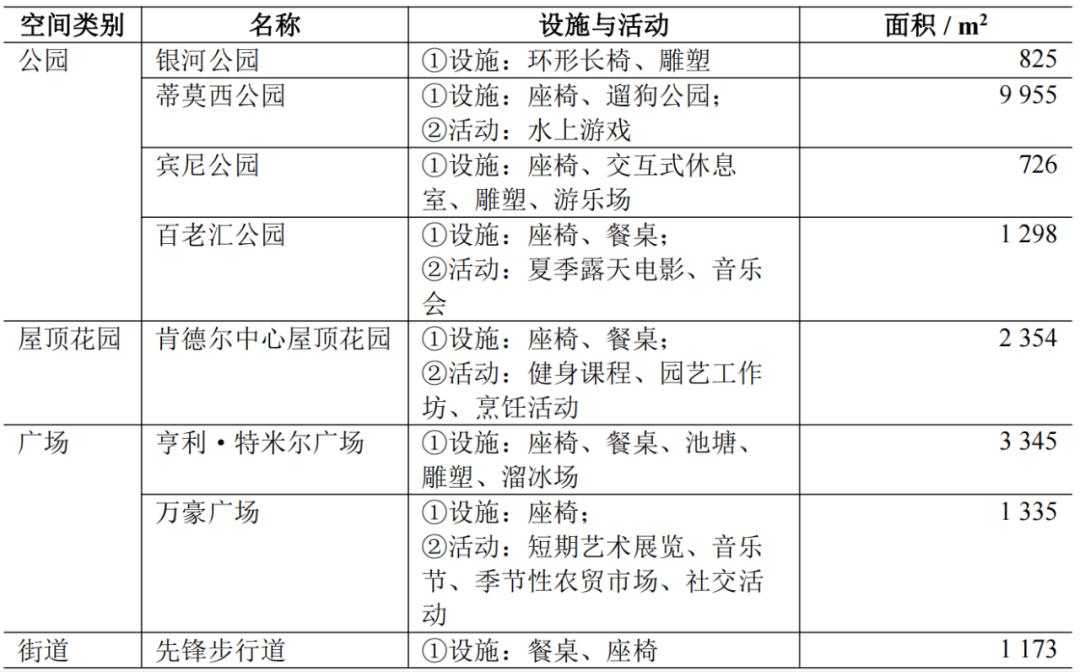

(2)公共空间:兼具开放性与包容性的城市客厅。公共空间的充分包容体现在设施布置、活动策划、空间规模等诸多方面,步行街道串联起不同类型、规模的块状公共空间,形成了便捷可达、包容开放的公共空间系统(表3)。

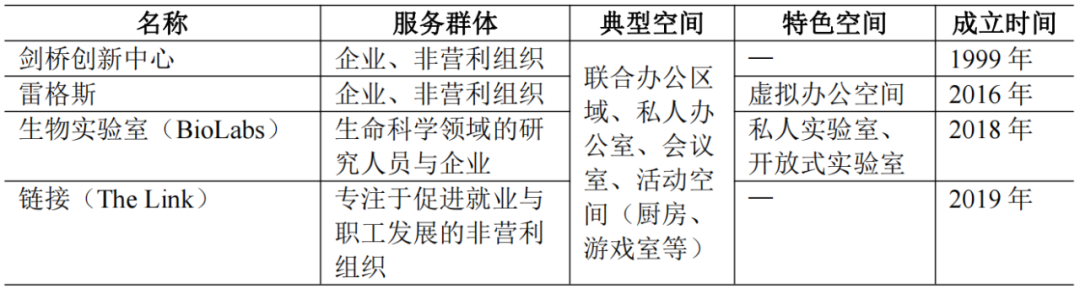

(3)共享办公空间:多元化的空间形式和服务主体。共享办公空间面向多元化服务对象,提供多样化的空间和办公设施,满足了初创企业和中小企业对灵活、低成本创新空间的需求(表4)。

基于以上发展特征,本文从三个方面总结了肯德尔广场第三空间的营造策略以及国内城市创新区可资借鉴的经验。

一是通过提供“餐饮+办公”“办公+娱乐”等多元化的第三空间功能组合,逐渐形成“生活—工作—学习—娱乐”融合发展的功能结构布局(图3)。国内城市创新区可通过引入多样化的设施、服务、活动等方式增加第三空间的功能混合程度,为创新型人才之间的非正式交流以及创新资源的共享共用提供多元化的场所。

二是根据创新区的发展阶段以及对应的企业和人才需求进行分阶段建设与更新,以有效提升第三空间的场所品质。国内城市创新区可在系统谋划的基础上循序渐进地推进第三空间的建设,并注重营造良好的市场环境,逐步构建具备功能适应性的第三空间体系。

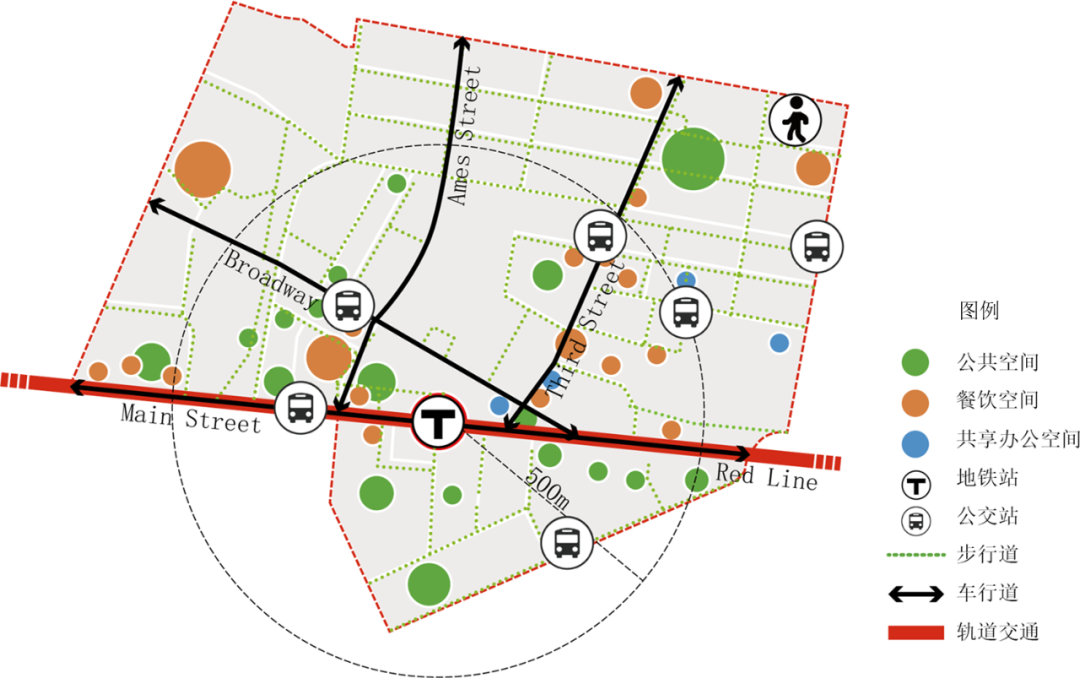

三是通过打造公共空间连接网络、步行网络和对外交通网络,构建内外高度联通的网络化第三空间体系(图4)。国内城市创新区可利用街道网络串联不同规模、形态、类型的实体空间,促进内部人员的互动,同时完善公共交通服务体系,提升创新区的对外连通性。UPI

延伸阅读

编辑 | 高淑敏

排版 | 徐嘟嘟

本文为本订阅号原创

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 城市创新区第三空间的发展特征与营造策略——以波士顿肯德尔广场为例【抢先版】

规划问道

规划问道

![国际资讯 | [中东]阿曼塞拉莱滨水区重塑总体规划/卡塔尔公共交通总体规划(2025.5)-规划问道](https://weixin.caupdcloud.com/wp-content/uploads/2025/05/frc-69b1f46a51c00c56ea0c6452271abf56-220x90.jpg)