在此一并致谢!

我从事城市规划设计快四十年了,职业生涯的大部分时间都与深圳相关,与许多同行一起参与设计了这座城市的空间,也生活在这里,有不少与这个话题相关的感想。

以下所说的设计师是泛指所有领域从事设计的人们。

设计是一种改变现状的行为,设计师是敏感的人群,他们或通过职业教育,或凭借先天聪慧,习惯性地主动感知各种先进的和可以影响未来的信息。而最先被设计改变的恰恰是设计师自己,他们思想观念的变化,而后形成自己新的设计逻辑。及时地改变自己,才能让设计更好地为公众和社会服务。

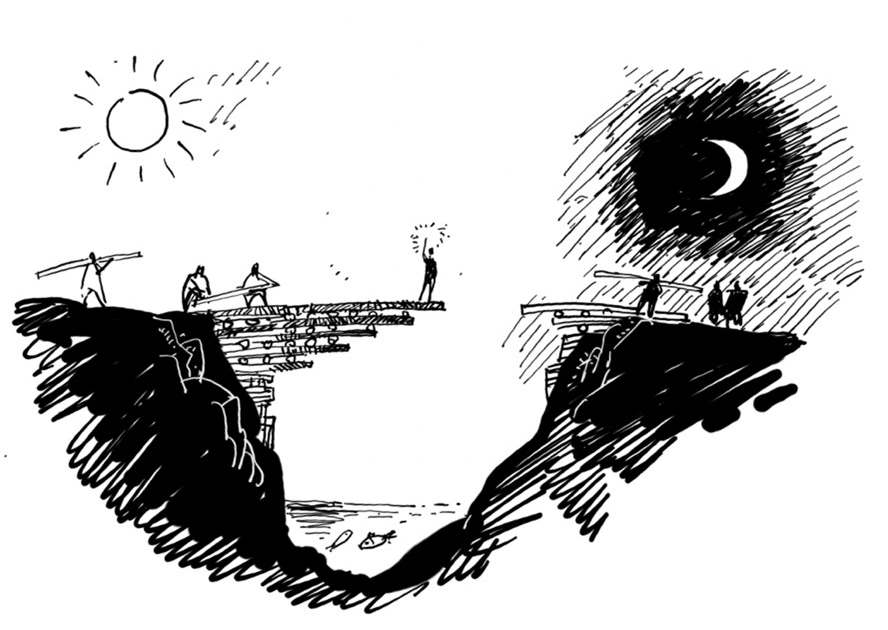

设计师是人,是人就有追求。设计是一种”有目的的创作行为”,须行独见之虑,需要以人为本,要有冲破习惯思维牢笼的勇气。设计师总是在想象未来有别于今天的各种可能性,总是在思想如何能不简单地翻模历史、机械重复生产相同的东西。这种改变自己和设计未来的勇气与品格,既是职业要求的伦理,也是设计师个人必须不断修炼的内力。被外力打破的鸡蛋只能成为食物或变为废物,而在合适的温度条件下,借内力破壳则可以诞生出新的生命。

四十年的历史证明:深圳可以改变每一个来到这座城市的人的心理状态,就像是一处“孵蛋”的环境,在深圳的设计师们既可以借助深圳修炼自己的内力,像破壳的生命一样让自己成为有思想且独立存在的人,或可选择随波逐流,成为设计领域普通的一员。在深圳的设计师是幸运的,因为深圳进行的是一场复杂而“有始无终”的中国特色社会主义现代化的试验,试验改革经济制度、包容的文化制度的开放和其它相关制度的协同性,这是一场各种价值观磨合共识的过程。在深圳的设计师们,其主观内因通过深圳客观环境的外因而起作用,只要认为自己是一颗种子,就会去寻找合适的土壤去验证生存与发展的各种可能性。古人语:“自立者人恒立之,自助者天助之。”

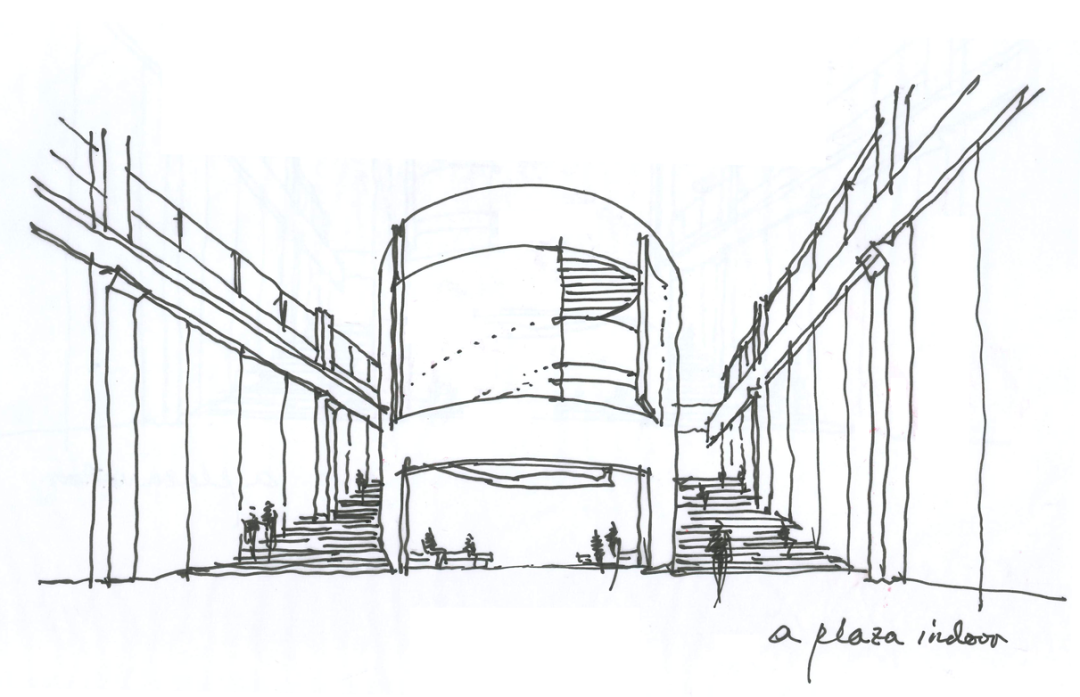

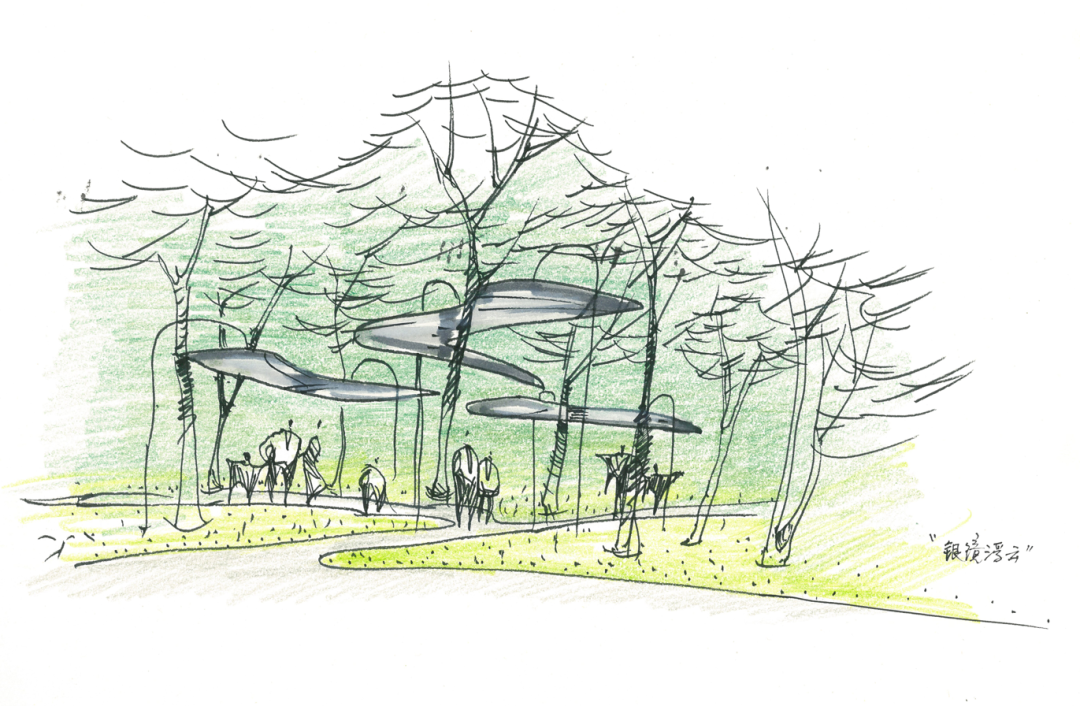

OPOWER文化艺术中心 肖诚

1. 深圳有开放!

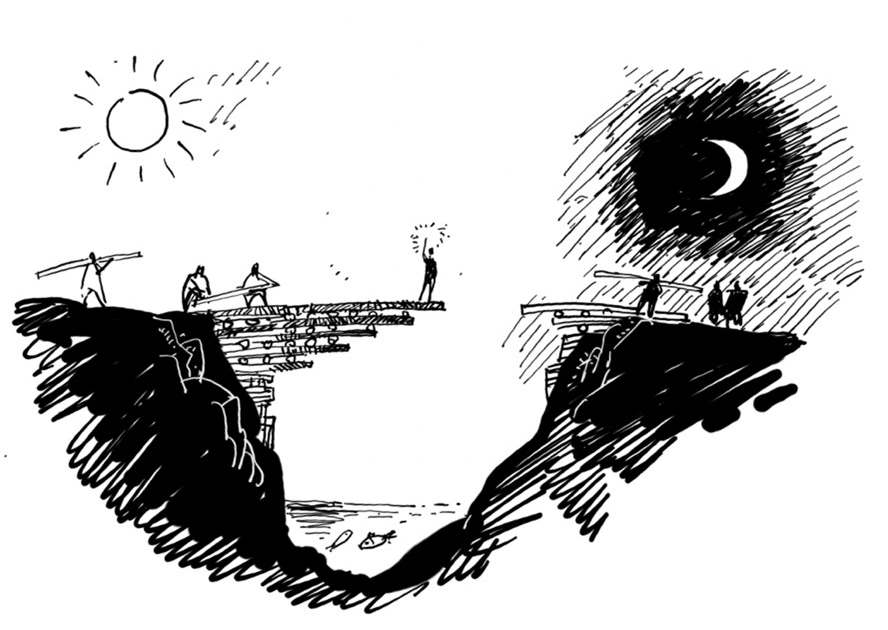

四十年前从深圳率先开始的中国改革开放,意在通过深圳连通世界,让世界了解中国,更重要的是让中国了解世界。深圳被比喻为 “南风窗”和“南大门”。开明的政治家们让改革和开放实现了解放思想、释放人性,是人民之幸和国家之福。

开放意味着可以让每一个中国人发现自己、自己生活的城市和国家在人类文明的坐标系中的相对位置,知晓差距。

1987年9月14日,第一封从中国发往德国的电子邮件内容是:“越过长城,走向世界!”眼界即心界,开放让人们在深圳可以大开眼界,可以如饥似渴地获得巨量的陌生人文与科学信息。无知成为觉悟和学习的动力,深圳这扇经济之窗也贯通东西文明之风,至今都还是中国最具诱惑力的地方之一。设计是在寻找意料之外的东西,想象对常识的其它新解,针对习惯性思维去探讨分叉和变革的可能性,深圳解放思想、开放包容的氛围,正是设计师想象未来最需要的社会气象。正所谓:“中国现代化,深圳皮试”。

2. 深圳有文化?!

深圳总是被人说成是一座“没有文化”和“文化沙漠”的城市。今天还说一座超过2000万人的城市没有文化,鬼都不会相信。改革开放引发的就是文化的共鸣,因而集合了一群志同道合的人们,在“文化沙漠”里不停地前行了四十年,人越聚越多,事越做越大,移民各自带来的文化是多元的,边磨合、边发展、边积淀,是一种全新文化孕育过程。有人就有文化,深圳的文化是移民共同创造的,只是深圳倡导的现代文化不是内地城市人们原来熟悉的那种传统文化而已,因文化的立场不同,观点自然也就各异。在深圳即便立场相同,观点也可不同。

深圳是经济特区,同时也具有文化特区的属性。有特别的开放政策许可,无疑让深圳成为一个特殊的新文化种子试验场或育种地。深圳作为现代城市的历史不长,还需要沉淀,“包浆”也不厚,但移民们带来的多元文化调制的“亚文化鸡尾酒”却五味俱全,也正是如此,没有厚重历史的羁绊,少了些约定俗成的“桎梏”,便会多一些思想的自由和想象的异化。

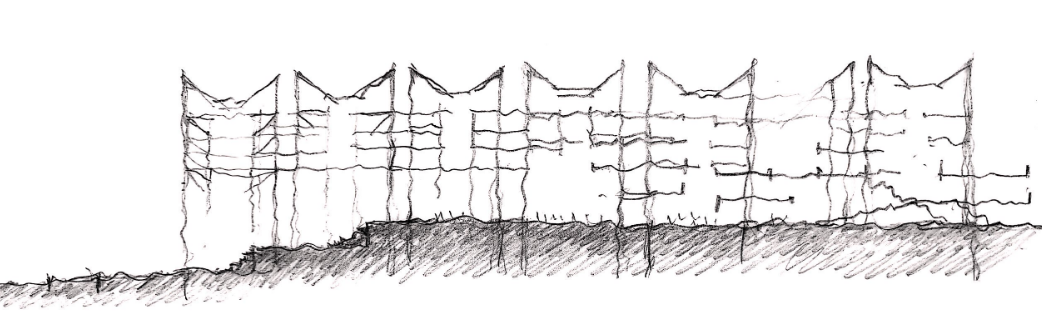

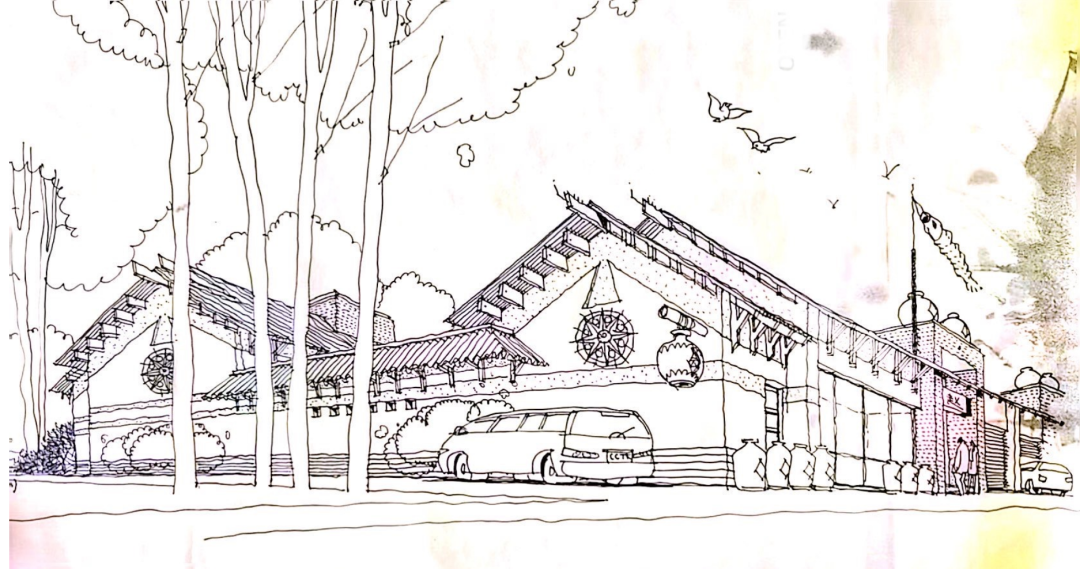

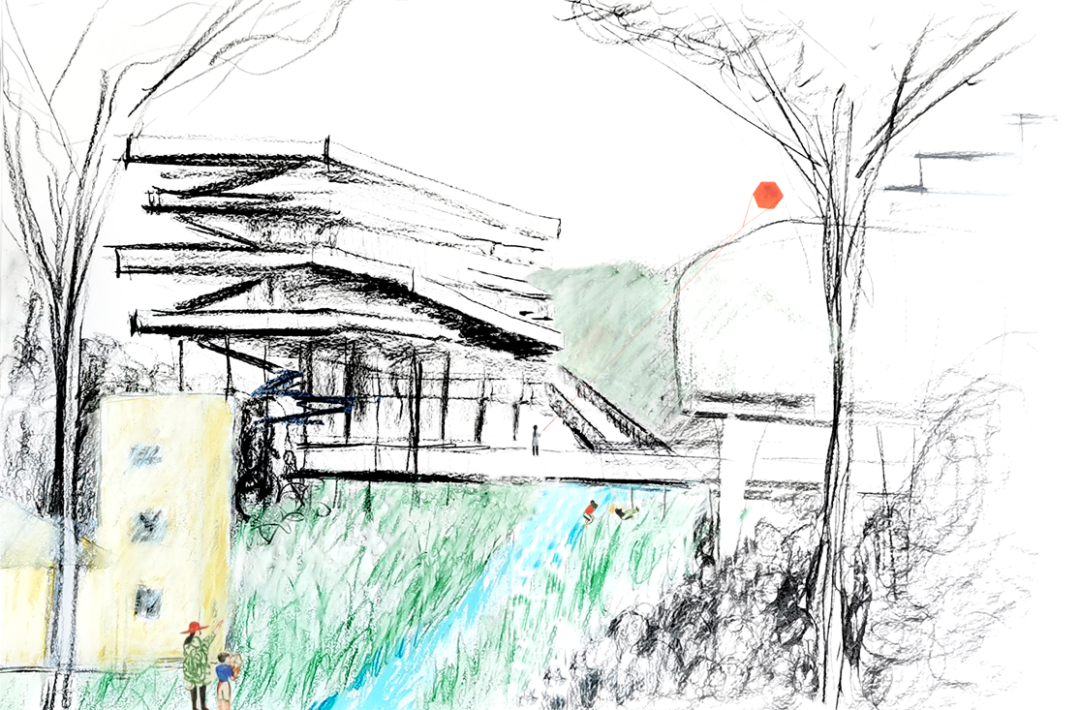

深汕规划馆 汤桦

深圳不落窠臼的四十年是文化开放和解放思想的特别发展时期,各种传统与现代、中外的观念在这里交流、碰撞,没有既成的世俗观念,自然也就没有简单的对错之分,一切都是在试验和寻找现代化共识的路上。初期的深圳犹如一盏文明灯,吸引着内地那些敢于改变自己现状的人们,移民南下聚集成新的社会,经济特区新的人文价值取向让深圳成为了当代中国的传奇。当下的深圳更需要传灯,保持重新定义“设计之都”的“常识”、“常规”和“常态”的文化立场,就是保鲜城市文化的内动力,也许这就是给在设计深圳的人们准备的上好的文化“气候”和“土壤”。

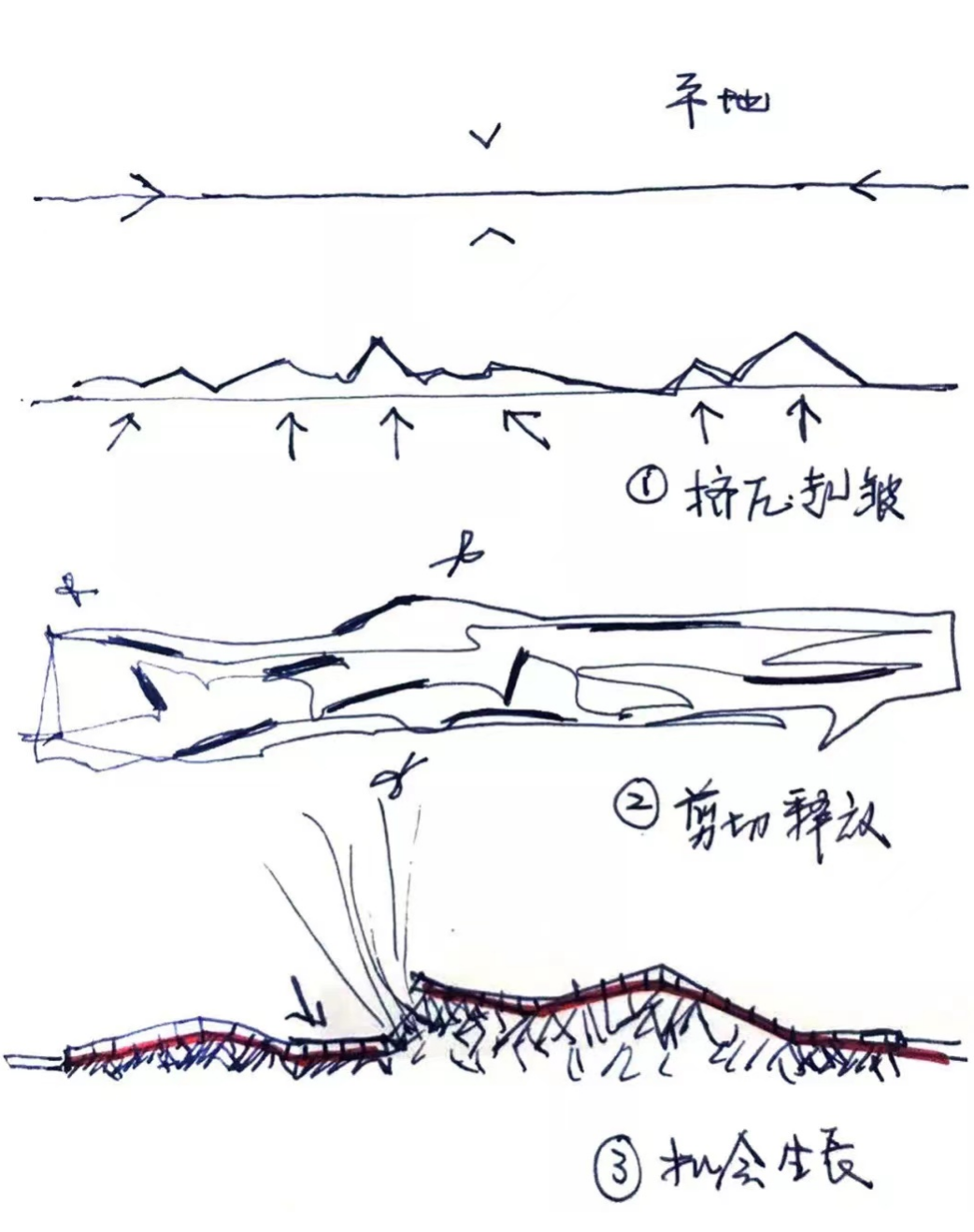

3. 深圳有机会!?

得益于经济特区兼有文化特区的特点,各种价值观念可以在特区中先行先试,新风时尚四起。深圳的各种机会不是谁的恩赐,也不是天上掉下来的礼物,而是无数不同社会人将他们的理想变现过程的现象。这是一座产生特别文化的城市,更像一座综合性大学堂,在这里可以获得源源不断的、充沛的科技人文情报和市场信息。在这里谁都可能是谁的老师,谁都可以成为谁的镜子,谁都可以在这里淬炼自己,谁都可以想象设计之都过往的历史和未来的其它可能。被现代化启蒙和开眼的设计师们,也因为快速发展的城市拥有大量的实践机会,观念更新迭代与设计能力不断提升交互作用,学以致用,立竿见影,深圳成为世上罕见的兑现理想的机会之地。这就是客观的机会,现实的外因,成事均在人自为。

改革开放深圳来了无数有胆气、有理想的人们,他们设计自己也设计社会,因为共同的价值观,共同设计深圳不断变现的未来。深圳是国内平面设计人才在南方特别的集聚地,当初因为香港拥有当时世界上先进的分色技术,深圳有先进的印刷设备,深港比邻机会共生,聚集了不少平面设计师,形成了产业链,也成就了设计的创新链。深圳还是世界上建筑和城市规划最大的实验场,提供了巨量规模的、快速建造实现规划和设计理想的机会,让来自国内外的建筑师和规划师在这里尝试理想或兑现想象,这样的机会世上罕见。中国著名的建筑师和规划师大都有在深圳“磨刀”的经历,平面设计、室内设计和服装设计都得先机而在中国脱颖而出。

设计就是在不断生产与现实习惯观念的冲突和矛盾。什么时候深圳不再是价值观的争义地,文化的宽容度和其先进性就会锐减,新生设计的力量再聚集就一定会成为设计之都的新问题。相对于幸运而言,深圳的设计师们又是纠结的,他们有一堆问题需要深化改革、解放思想来解释:四十不惑?是冷静、理性或是随波逐流?设计之都需要拥有什么样的“设计生态”才名正言顺?面对“评定分离”的竞赛机制,设计师们想得更多是行政决策权与技术力的边界为何会交叉和错位?为什么貌似公平的竞赛机制常常附生平庸的结果?如何平衡机制的改革创新和保守僵化之间的矛盾?先行先试让人有勇气,“先行示范”项下的“设计之都”应该示范什么呢?直面这些问题并解决这些问题是不是“先行示范”的内容呢?……

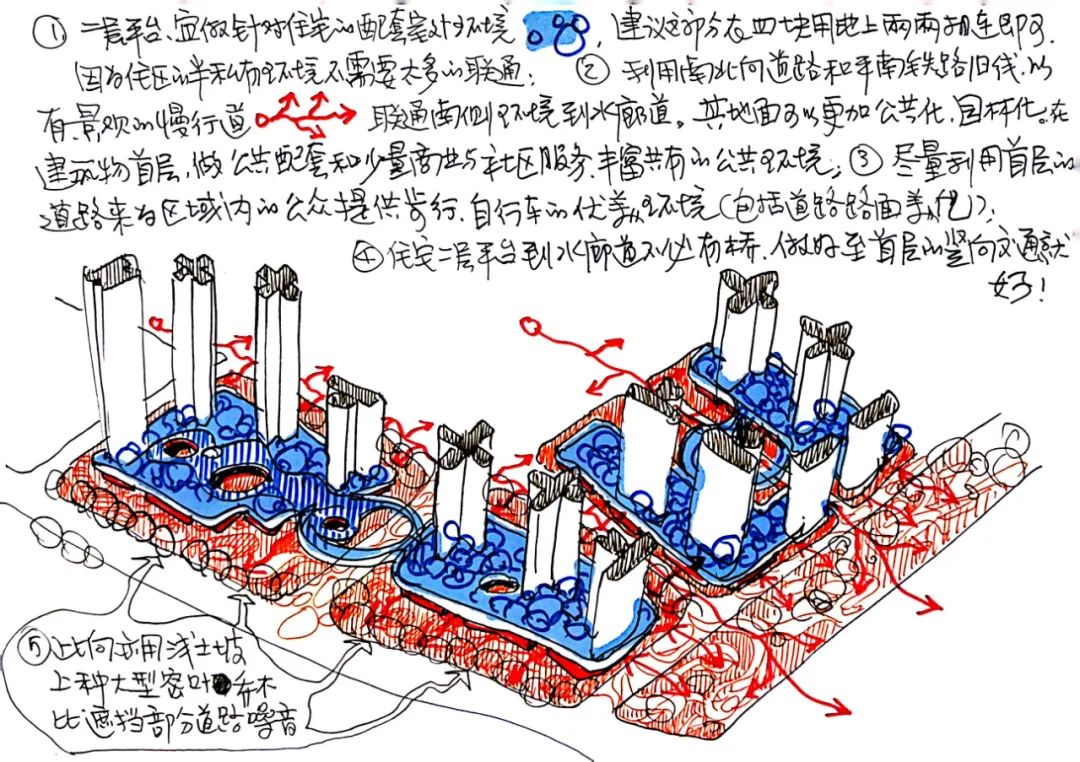

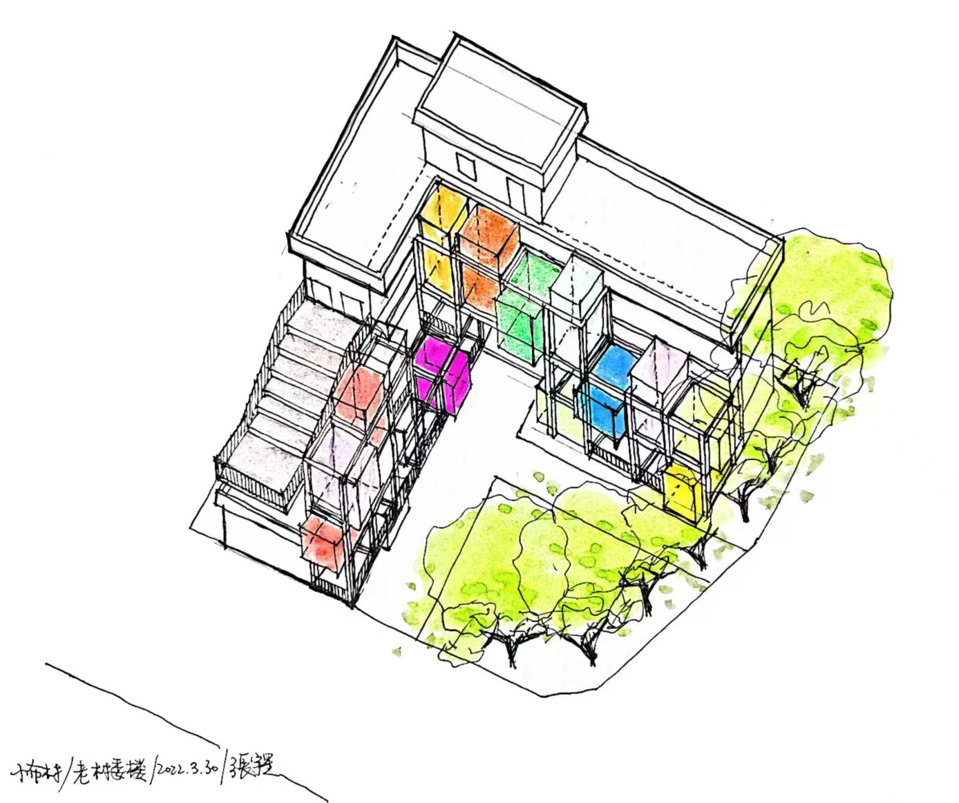

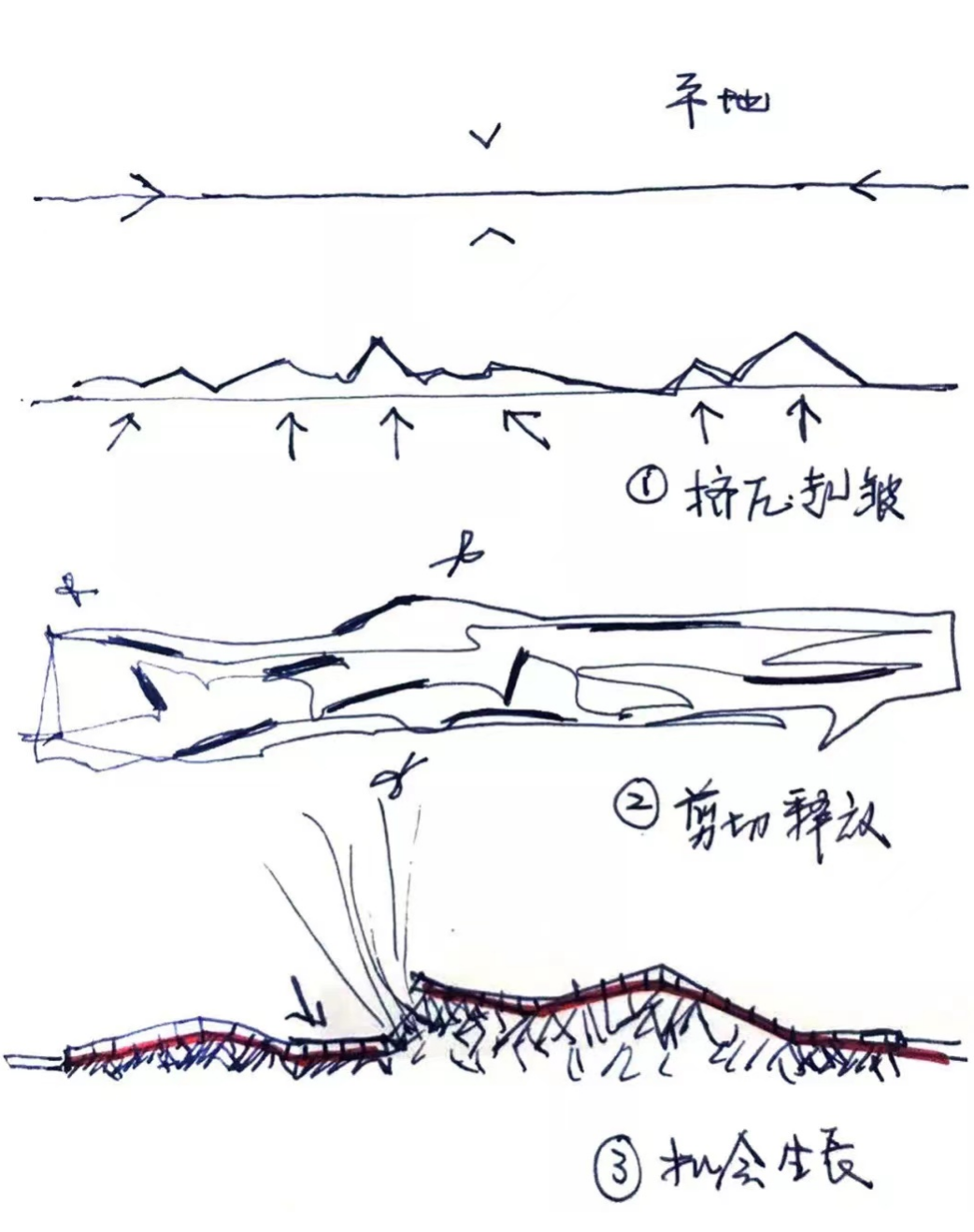

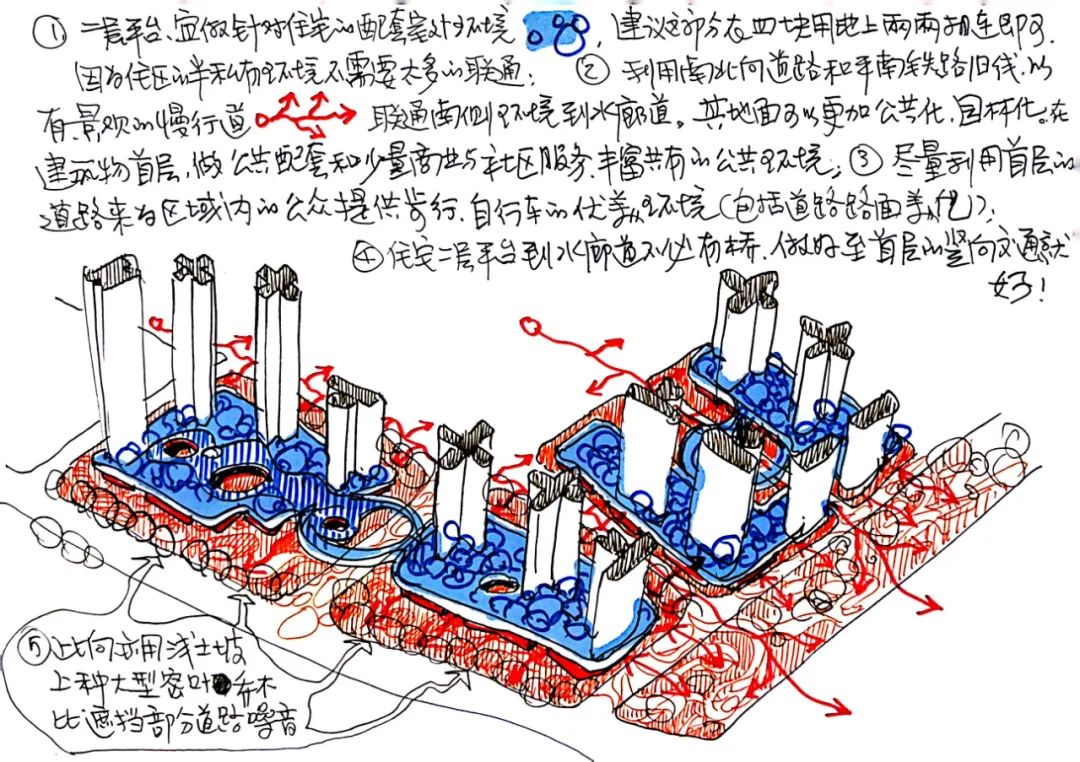

南头杂交楼 孟岩

南头杂交楼 孟岩

没有问题的深圳就不是先锋城市,深圳设计的生命力在于社会运行机制与时俱进。时至今日,以往那种令人兴奋的、解放思想的文化惯性犹存。三年间开展两季的“福田区新校园行动计划”,倡导高密度城市校园设计创新的主题,以公平、公正、诚信的评审机制成功吸引了国内外优秀的设计师踊跃报名参加,汇集智慧也收获了精彩的设计方案,昭示了深圳不只是设计费吸引人,设计师更看重设计机会中是否包含:有利于设计创新的合情理的评审和运行机制。四十年深圳已成就的那段辉煌的历史中有太多鼓励创新,宽容失败的事例,当下和未来的深圳需要更多类似“新校园行动计划”的事例去证明:这座城市依旧有鼓励创新的新机会和匹配的机制。“福田区新校园行动计划”在推进实施过程中也遭遇各种困难,那是在改革的深水区创新机制时面对的现实,深圳在创新设计不断点灯示明,不让创新精神黯淡失色。先行示范的深圳依旧还保留先锋城市的气度,不屈不挠,坚持成事,“新校园行动计划”让设计师们相信是种子就会发芽,是星火就有燎原的可能性。“福田区新校园行动计划”已成为深圳改革创新精神难得的“薪火相传” 的典型事例。深圳依旧还是一个不错的适宜设计实践的城市,深圳有机会——一切皆有可能。

4. 深圳有责任!

如果将深圳的“设计生态”比喻为热带雨林,那么今天我们面临的是为追求经济利益种橡胶和砍伐雨林的人们,与保护和追求雨林多样性生态活力生机的人们在博弈的局面,深圳的“设计生态”其实也是深圳社会生态现状的一个侧面,深圳城市各种动向依旧还是释放国家现代化态度的信号,“设计生态”也不例外。深圳给人们想象和设计未来的机会不能只剩下过去辉煌历史的惯性,更不能让设计师们对未来想象的机会存在过去的历史文献和回忆中,就像有一首名为《走到一起来》的歌中唱道的那样:”我们走到一起来,走成一种风景,千姿百态。我们走到一起来,走成一个故事,丰富精彩。这是一片阳光地带。”

先行先试,摸石头改革创新,那时的深圳不是木偶,是披荆斩棘的先行者,那时候人们在设计自己的未来,也在设计了深圳的未来。先行示范,示范四十年中国改革开放那些成功的自信,再出发,在大湾区树一个中国现代化的新路标,给世界打开一扇更有效的沟通之门,这是设计深圳未来的历史使命和责任。

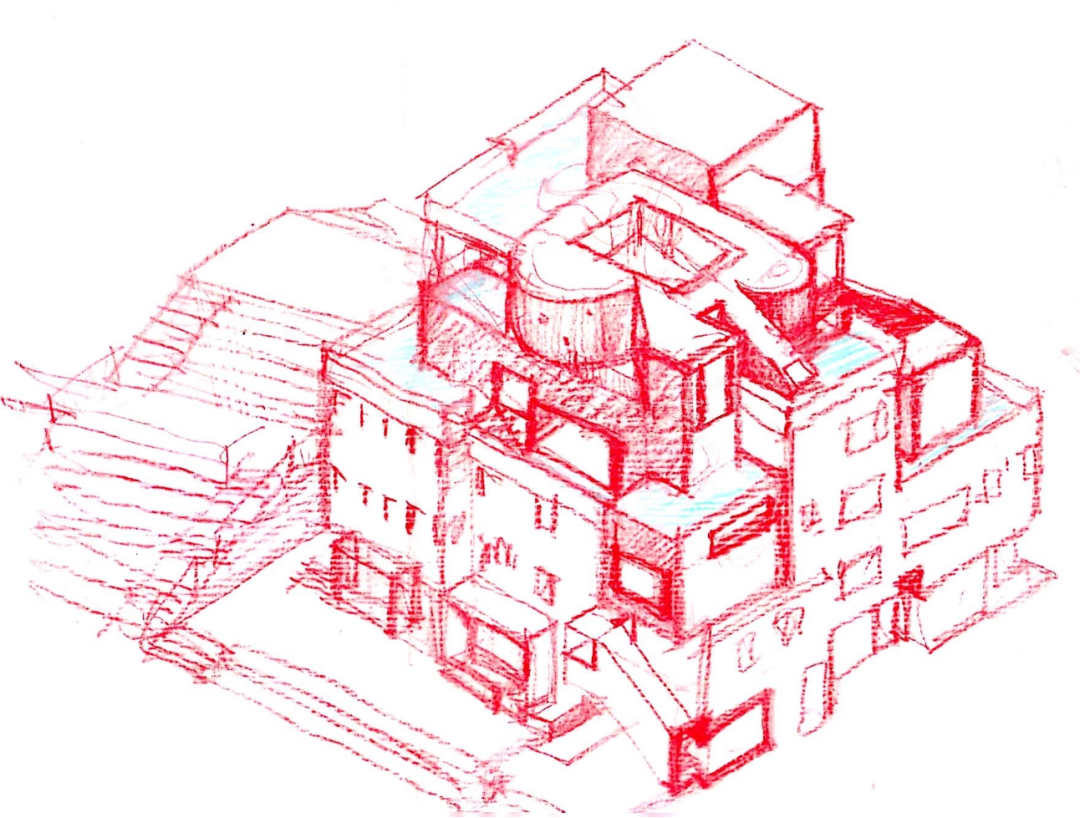

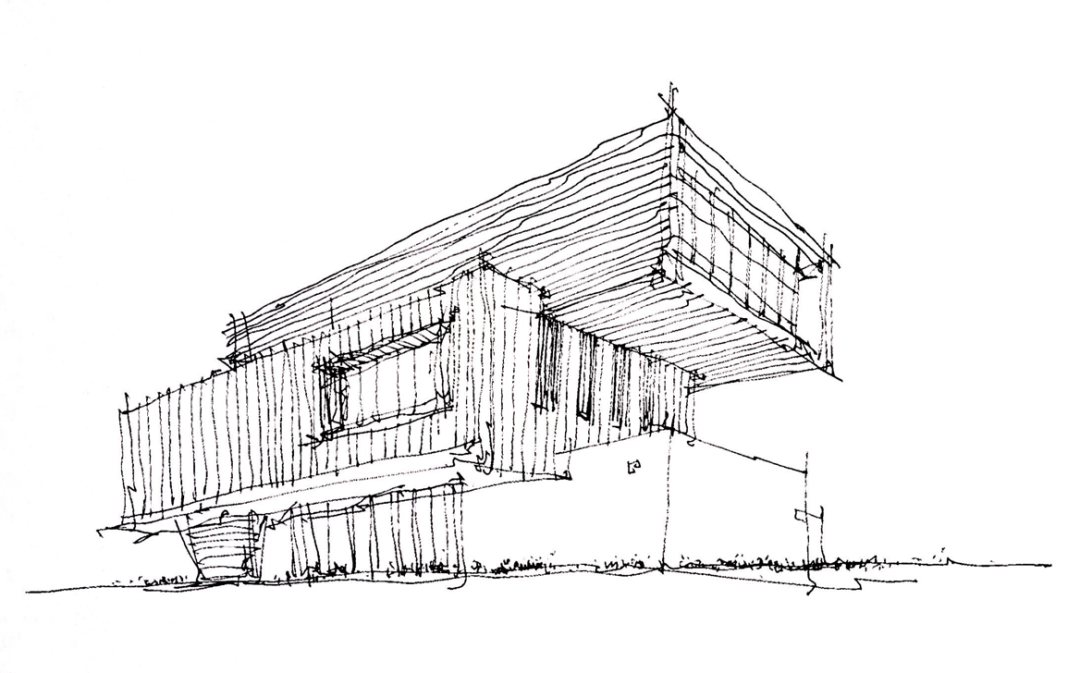

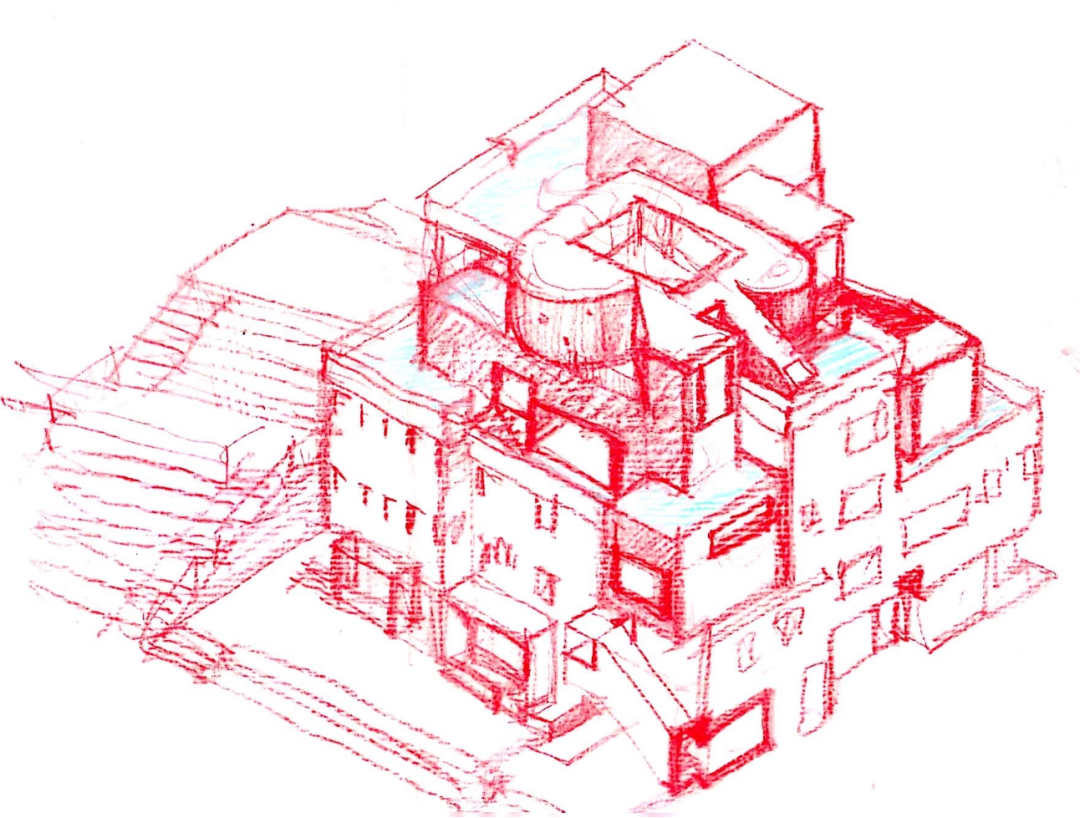

楼观艺术博物馆 孟建民

楼观艺术博物馆 孟建民

深圳设市四十周年时,习近平总书记对深圳的冀望:“努力创造让世界刮目相看的新的更大奇迹” 。深圳的机会总是国家意志和人民的力量合力而成,继续“不犹豫、不后悔”的改革创新精神,一往无前,在深圳我们一起对中国现代化的先行示范设问,共同创造更多设计未来深圳和在深圳设计未来的机会。四十年改革开放、解放思想、南征北战、披荆斩棘、风雨兼程,比作“天时”。深圳地处拥有“多元、务实、开放、兼容、创新”气度的岭南,可谓“地利”。为了个人、家庭的幸福生活和现代化共同的目标,不同地域的2000多万人移民来到了深圳,正是“人和”。正所谓:天时、地利与人和。

注:本文首发于《设计之都深圳》杂志第六期,经作者授权在城PLUS发表。

近期阅读

作者 | 朱荣远

中规院深圳分院顾问总规划师

作者简介:曾任中国城市规划设计研究院原副总规划师,是深圳市工程勘察设计大师,享受国务院特殊津贴专家,中国城市规划学会城市影像学术委员会副主任委员,中国建筑学会理事。

原文始发于微信公众号(城PLUS):朱荣远 | 深圳设计:天时、地利与人和

南头杂交楼 孟岩

南头杂交楼 孟岩

楼观艺术博物馆 孟建民

楼观艺术博物馆 孟建民

规划问道

规划问道