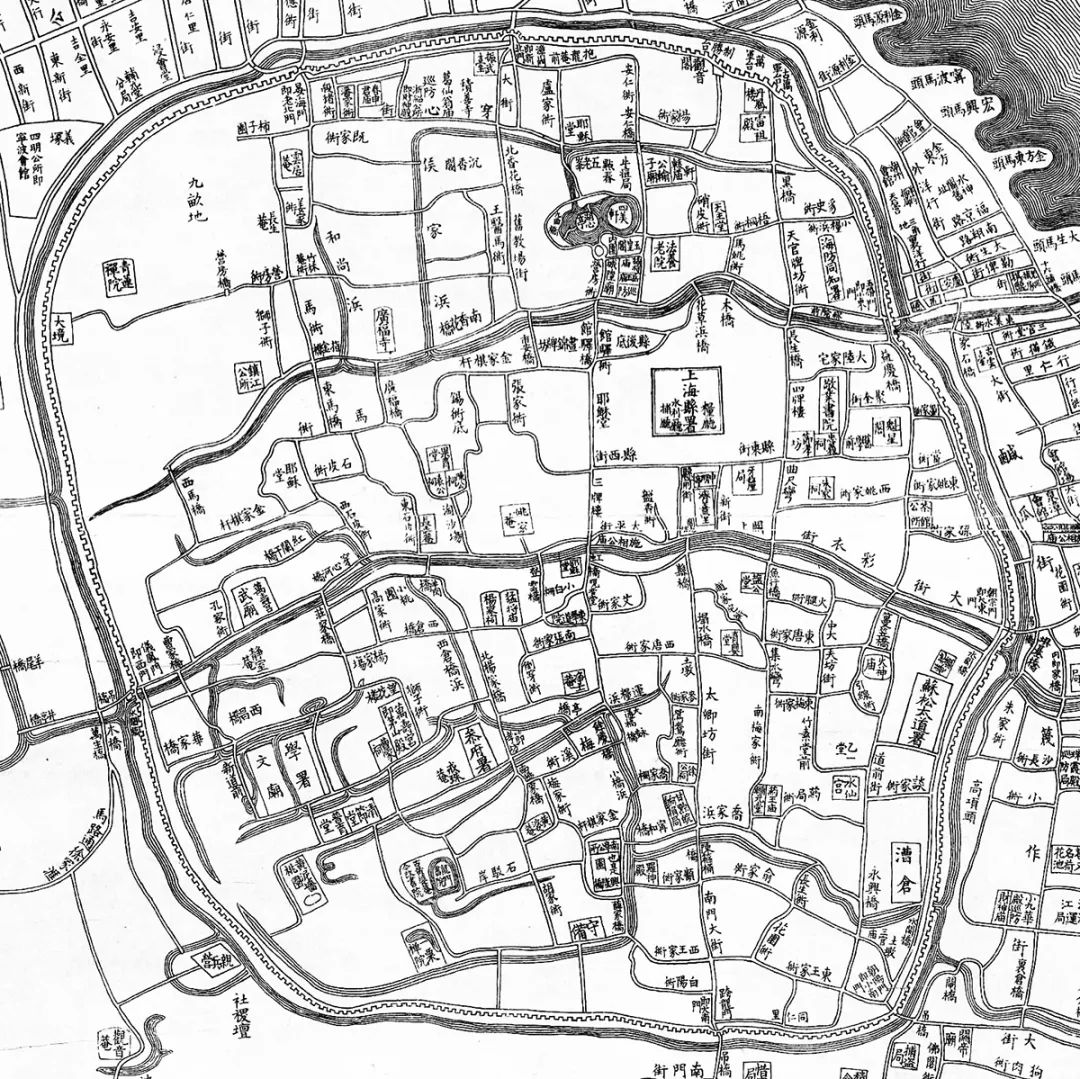

▲ 清代老城厢呈现江南水乡县城风貌

1

概况

▲ 多元的城市形态与肌理

▲ 多元的城市形态与肌理

2003年,老城厢因“集中体现了上海自清末民初以来传统城市生活面貌和四方杂处的市井百态”而被认定为上海中心城区12片历史文化风貌区之一,是上海中心城区唯一呈现“本土文化”且年代最久远风貌区。然而,这个历史最悠久、最具本土特色的保护区,迄今未能得到较好的保护与发展。

2

历史格局的形成

元明两代,这里滨江近海、背倚江南,尽享航运便利,在数百年间逐渐形成了商肆繁荣、人口稠密的江南重镇。明嘉靖三十二年(1553年)倭寇频繁扰掠上海,官民协力抢筑城池,仅用两个月时间就筑起了半径一里有余、周长十里的不规则圆形围郭,从此,成为上海县城平面轮廓的突出特征。

▲ 依循乔家浜走向的乔家路

▲ 依循乔家浜走向的乔家路

至清中叶,伴随着江南一带的繁荣富庶,上海城厢内外终日商船如织,城内有敬业书院等十余个书院,豫园等多处私家园林,城隍庙等80多座寺庙庵观,书隐楼等多处名人宅第,三山会馆、四明公所等上百个会馆公所,是上海人口最稠密、市肆最繁华的地区。

▲ 自下向上依次为文庙、梦花街、金家坊、露香园

▲ 自下向上依次为文庙、梦花街、金家坊、露香园3

近当代的百年变迁

西风东渐中的学习与发展

上海开埠后,经济重心向租界转移, 1914年全面拆除城墙城楼、填没城壕,修筑为宽阔的绕城环路,自此,老城厢这个传统江南滨海县城首次发生剧变,并逐渐开始近现代文明冲击下的调适与重构。

▲ 上海中心城区年代最久远的风貌区

▲ 上海中心城区年代最久远的风貌区 ▲ 上海最早的火警钟楼

▲ 上海最早的火警钟楼

然而,同期法租界的大举西扩吸引了富裕人群前往置业,当时的民国政府将发展重心转移至江湾地区,导致失去政治支持和资本青睐的方兴未艾的老城厢陷入停滞,至1947年,老城厢的城市空间仍呈现出宽窄不一的特点。此后相当长的一段时间,许多建筑都在原有地籍范围内被不断翻建。

▲ 举子们期盼“梦笔生花”的梦花街

▲ 举子们期盼“梦笔生花”的梦花街 ▲ 装饰艺术与传统吉祥图案齐汇于民居

▲ 装饰艺术与传统吉祥图案齐汇于民居新中国成立至20世纪60年代,老城厢地区首次打通东西走向的复兴东路和南北走向的河南南路,构建一横一纵的快速交通干道。同期,伴随着分散空地上见缝插针的新建和质量极差地块的推倒重建等建设行为的出现,该地涌现出一批以小梁薄板为代表的标准较低的集合住宅,这些零散分布的小规模建设基本发生在原始地籍范围内,对空间肌理的改变并不明显。

▲ 20世纪初在空余地块添建的住宅

▲ 20世纪初在空余地块添建的住宅

20世纪90年代,复兴东路和河南南路实施拓宽工程,大大的“十字”交叉将老城厢分隔为4个象限,沿线大体量、高强度的房地产开发项目随之而起,与地块内的传统街坊在空间尺度方面形成了巨大反差。随后以“旧区改造”之名推进的更新活动,采用“整地块拆迁,经土地批租后,新建为商业、办公或居住建筑”的模式,对老城厢的大片城市肌理予以空间重构,导致近二十年间,地籍发生明显变化的地块显著扩张。

2018年以后,黄浦区全面加快“旧改”行动,启动了“速度最快、规模和力度最大”的动迁工作。已出让并待实施的地块和正在实施征收的储备地块则加快覆盖了老城厢剩余的传统肌理片区,大批拆迁安置的老城厢居民最终离开了曾经的家园。

▲ 2018年后黄浦区全面加快旧改

▲ 2018年后黄浦区全面加快旧改

4

保护价值与现存状况

老城厢是一处边界分明、形态独特的历史城区,孕育了开放包容的居住形态和社会生态,是传统江南水乡文化与近代海派城市文化交融累叠的突出代表。

▲ 文庙书香盛世不知还能否延续

▲ 文庙书香盛世不知还能否延续

葛亮 上海同济城市规划设计研究院有限公司

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【遗珠拾粹】国家历史文化名城研究中心历史街区调研 —— 上海老城厢历史地段

规划问道

规划问道