“

近年来,随着我国逐步进入后工业化时期,工业遗产的保护与利用开始受到越来越多的关注,尤其是位于城市中心区的工业遗产,一方面区位优势明显,利用价值较高;另一方面“冻结式”“修旧如旧”的传统保护方式使其很难融入城市功能,难以带动周边地区的复兴。文章从保护理念、功能配置及改造再利用模式3个方面分析了城市中心区工业遗产保护规划的难点,提出更新、激活及缝合三大策略,并以湖北省黄石市华新水泥厂旧厂址为实例加以应用,希望能为同类地区的工业遗产保护规划提供参考。

引言

进入新世纪的第一个十年后,我国开始逐步过渡到后工业化时代,优化产业结构、推动产业升级成为许多城市转型的目标。在此过程中,大量传统工业及其占据的产业空间,由于难以适应新的发展需求,出现了产业衰退、环境破败等问题,工业遗产大量出现,其改造再利用也成为当前许多城市面临的问题。与此同时,我国城市正经历着从“摊大饼”的粗放外延式增长向紧凑集约式的“精明增长”、从注重建设用地扩张的增量规划向盘活现有建设用地的存量规划的转变。在这一转变中,传统工业遗产占据的产业空间逐渐演变为城市中心区优越的土地资源,对该类空间的高效利用成为实现城市转型发展以及提升城市品质和形象的关键。

历史是城市发展之根,过去一段时期内,由于城市的急剧扩张,许多城市建设“千城一面”。人们逐渐意识到历史文化对于城市未来可持续发展的特殊意义,在城市化和产业结构调整过程中被逐渐废弃的工业遗产再次进入人们的视野。如何在城市空间发展需求不断提升、土地资源日益紧张的情况下充分利用城市中心区的工业遗产?如何将衰败的工业遗产融入城市生活以实现地区复兴?如何在活化工业遗产的同时,留存其独特的历史印记?这些问题都值得深思。

国内外研究综述

从工业革命开始,产业用地始终在城市空间中占据着重要地位。20世纪20年代,“工业城市”理论认为,城市产业及其空间是城市存在和发展的基础。20世纪50年代,西方发达国家进入城市化快速发展时期,后工业化初现端倪,以制造业为主的传统工业开始逐渐被服务业取代。随着传统工业的衰退,废弃的工业用地开始出现,一般称之为“棕地”(Brown Field)。有关工业遗产的研究在工业考古学①背景下涌现。20世纪70年代,在全球化进程的冲击下,西方许多城市中心区的工厂和企业被关停,被废弃的工业用地大量出现,随之而来的是旧城的衰退和更显著的社会问题,有关工业遗产的研究由此与旧城更新、城市复兴等联系起来。

西方研究初期关注工业革命以来物质性工业遗存的保护及历史信息记录。由米切尔·里克斯(Michael Rix)发表的关于工业考古学类文章引发了人们对工业遗产保护的关注。后续研究逐渐从仅关注工业遗产的保护与管理转变为强调“以发展促保护”——将工业用地开发模式转变为商业、旅游业或文化空间等多种模式。自20世纪60年代末以来,德国鲁尔工业区因环境污染、产业衰败而历经了10余年改造,成为第一个以工业旅游为主题的世界性文化遗产。伴随着鲁尔工业区的成功改造,学界涌现了许多围绕旅游业和工业遗产关系而展开的研究,有些研究强调旅游线路与工业遗产之间的结合是工业遗产开发的支柱,能够促进区域复兴。但是,学者们也认识到了保护与发展之间平衡的重要性,认为过度的商业化会带来一定的问题——对工业遗产周边功能过度开发、无组织的改造利用,会导致土地利用功能、城市结构和空间秩序的混乱。在后期城市复兴阶段,研究视角不只局限于工业遗址本身,而是拓展到整个城市范围,探讨工业遗产与城市发展之间的关系。例如,有学者提出推动城市中心区工业遗产的改造及其与城市空间的融合,是促进城市中心区更新和绅士化的重要途径。从不同的区位条件进行分析,由于城市中心区的市场准入条件更好、创新能力更强、教育及工业设施更完备,其工业遗产改造所面临的难题可以得到更好的解决,工业遗产改造的焦点应在于提供集生活、服务和文化于一体的功能。此外,产业衰退带来的社会问题也引发了学者对社会公平等问题的关注,学者们开始关注对遗产相关利益团体价值诉求的忽视、私人企业承包造成的工业遗产私人化问题,尤其是在逐步走向衰退的地区,工业遗产所承载的社会记忆对于人们的归属感越来越受到重视。

我国的工业化进程相对缓慢。新中国成立后,我国将重点放在工业建设和新区建设上,先后开展了“156项工程”“三线建设”等。自改革开放后,我国的城市建设快速发展,到20世纪80年代末期,学者们开始关注对旧工业建筑的改造,工业遗产研究由此在我国萌芽。从20世纪90年代开始,以商品房改革为起点,我国城市开始快速扩张,位于城市郊区的工业区逐渐被包围,其发展逐步与城市发展产生冲突。进入21世纪,我国掀起城市边缘地区的开发区(尤其是产业开发区)建设热潮,促使城市空间重构,被包围的传统产业用地被逐步遗弃,工业遗产开始大量出现。2006年后,在《下塔吉尔宪章》和《无锡建议》两份重要文件的影响下,我国的工业遗产保护与学术研究工作进入快速发展时期。这一时期,虽然我国仍延续对旧工业建筑的改造再利用研究,但是方法更加多样,同时研究内容不断拓展,主要可概括为3个方面:①对城市中心区工业遗产的形成过程及其演替特征进行梳理。例如,邵剑、姚炜将城市工业遗产分为资源型及非资源型两种类型,前者在工业发展初期位于城市边缘区,由于城市蔓延,逐步并入了城市中心区;后者最初因资源对人口的吸引而集聚,又因基础设施围绕资源而布局,逐步形成和发展为城市。王美飞通过对上海市各区的数据进行分析与对比,发现城市中心区的旧工业正被现代服务业、创意产业及都市型工业所代替,并揭示了区位演变和城市功能重组是推动旧工业用地更新的动力之一。②从功能布局、空间设计及模式机制的角度探讨城市中心区工业遗产如何更新。例如,邵剑根据点、线、面空间构成要素不同的空间单元,提出城市中心区工业遗产空间置换的手法;路思远从功能量化、功能布局、布局深化及治污保障4个维度提出城市中心区工业用地功能提升的策略;豆丁等人认为文化产业的介入是工业遗产更新的最佳模式;张弘从保护模式和再利用模式两方面提出旧工业区更新模式的建议。③对城市中心区工业遗产规划政策的研究。例如,康旺泉等人提出通过各产权方之间的利益博弈与规划手段的引导,保障市场机制下的工业遗产得到开发与保护;李晋轩等人通过梳理与工业用地发展相关联的城市政策,对未来存量工业用地的更新提出一系列制度化的建议。

综上所述,尽管当前我国工业遗产保护研究已日渐丰富,但是对位于城市中心区的工业遗产保护的研究仍存在不足。首先,从规划策略来看,我国城市中心区工业遗产的研究聚焦于用地更新与空间改造,而此类遗产在城市发展规划中常被当作“衰败区”孤立看待,少有研究分析其在城市片区乃至城市整体发展中的作用。其次,城市中心区的工业遗产保护理念较为片面,改造模式不明确,无论是“静态的孤立保护”还是“商业性开发”都不适合此类工业遗产的保护。位于城市中心区的工业遗产,无论是在用地更新与置换、保护与再利用理念,还是在城市工业文化塑造等方面,都需要在经济结构转型、存量规划的大背景之下,重新审视保护与开发利用之间的矛盾。

城市中心区工业遗产规划的难点

2.1 传统保护理念难以回应保护目的

与一般的文物古迹不同,传统“冻结式”保护理念及“修旧如旧”的常见做法并不完全适用于城市中心区工业遗产改造。首先,就建筑形态而言,特殊类别的工业厂房(如水塔、储油罐、船厂等)具有体量较大、体型独特的“傻大笨粗”特点,若严格复原会导致其难以被再利用,很难与设想的现代城市功能相匹配或融合;其次,就工业遗产的生产性质而言,在工业快速发展时期,粗放的生产模式造成了诸多环境问题,如大气污染、废水排放及土壤污染等,面对低水平的环境质量及建筑“破乱脏”现象,按照“修旧如旧”理念对工业遗产进行改造将很难满足环境质量要求;最后,就保护方式而言,历史悠久、独具空间特色的工业建筑单体常被视为重点保护对象,而其周边的工业建筑群及环境则常被忽视。这些被忽视的区域甚至会被推倒重建,对原有的肌理与形态造成破坏,也导致其所承载的生产和生活记忆消逝。可见,基于传统理念的保护难以回应城市中心区工业遗产的保护目的,常常造成了“保护性的破坏”。

2.2 功能配置与区位价值背离

在传统规划中,工业片区的定位以生产功能为主,与城市中心区的功能联系较弱。随着城市化快速推进,位于郊区的工业片区因城市的扩张而逐渐被其他开发用地包围,并入城市中心区。根据土地市场级差地租理论,越靠近城市中心区,土地的租金越高,因此城市中心区一般以布局第三产业及高附加值的新兴产业为主。然而,位于城市中心区的工业遗产虽区位优势明显,但土地租金较低,产出效率也较低,其长期荒废、闲置或通过改造仍维持旧片区功能,违背了土地市场级差地租理论,既造成了功能结构与土地价值背离,也造成了其利用价值的极大浪费。

2.3 改造再利用模式难以协调

在当前的工业遗产改造再利用实践中,存在着文创产业园、综合性商业开发、工业景观公园及博物馆②等多种改造模式。对城市中心区工业遗产照搬以上改造模式,往往难以达到预期效果。

文创产业园模式以经济价值和社会价值为核心,以追求创新为理念,强调工业建筑的时尚化,将与文创产业相关的新功能植入旧工业建筑中,易忽视对老厂房、老设备等重要记忆载体的物质性保护,导致工业遗产的历史和文化价值受损。此类改造模式适用于经济发展水平较高、产业发展形势较好的城市,而在文创产业培育条件尚不成熟、经济发展滞后的传统工业城市,盲目效仿此类模式,易导致园区经营困难。

综合性商业开发模式可以解决经济效益差这一困境,但此类模式通常将原工业遗产改造为综合购物中心,辅以娱乐休闲一体化功能,几乎完全置换了原本功能。同时,由于改造规模大、更新内容复杂,资金需求量大,常需政府引入多元市场主体。市场主体追求短期经济效益,整体性保护意识淡薄,倾向于对原厂区进行推倒重建,或因高昂的拆迁代价只选择土地形态较好的单一工业性质用地加以改造,忽视了周边生活及其配套片区。这些因素常常影响了工业遗产的完整性及原真性。

相较之下,工业景观公园及博物馆模式更关注社会效益。工业景观公园模式以工业遗存为物质载体,并结合自然元素,构建独特的工业景观,因此更关注工业遗产的美学及社会价值,而忽视了工业遗产背后蕴含的文化价值和技术价值。就经济效益而言,此类改造常以政府为主导,强调公益性质,投入与回报难成正比。

博物馆模式通过博物馆、展览馆的形式对工业文明的发展历程、重要手工艺品进行展览,具有宣扬工业文化及传承工业技艺的作用。但是,从城市发展角度出发,博物馆模式功能的单一性与城市中心区功能发展的多样化及社会需求的复杂性之间存在矛盾,展览功能和城市中心区的功能难以衔接,也难以满足居民的现实需求,从而阻碍了片区复兴。

综合考虑以上问题,传统的工业遗产改造模式难以协调各种矛盾,即使在城市中心区启动了工业遗产改造,后期也往往陷入停滞的困境,因此急需探寻新的规划策略。

城市中心区工业遗产规划策略

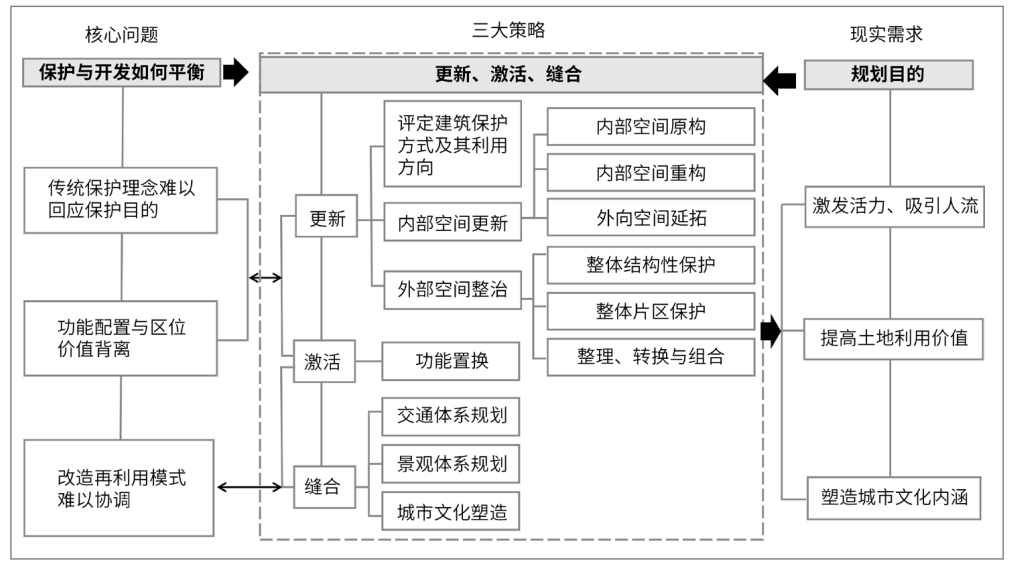

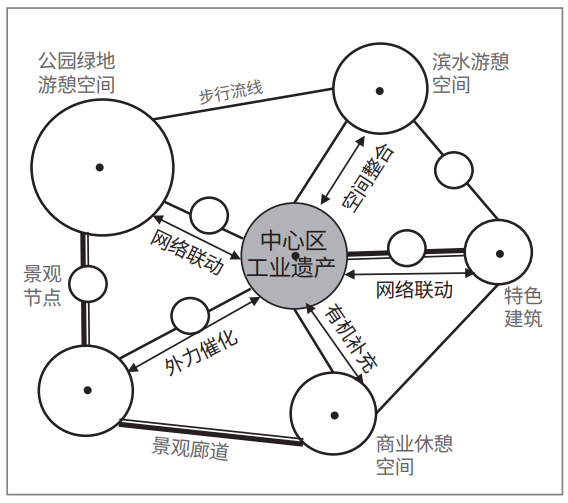

本文以问题为导向,从更新、激活及缝合三方面提出城市中心区工业遗产的规划策略(图1):

①更新,即以动态、发展的城市有机更新理念为指导,提出合理的内外部空间更新模式,通过空间更新使工业遗产在继续保持历史特征的同时,在城市中焕发新的活力;

②激活,即对城市衰败的功能进行理性分析、置换、重组,综合空间、功能和发展三方面加以考量,以解决实践中不合理的开发与改造问题;

③缝合,即针对破裂、受损的组织重新构建通道,通过交通体系及景观体系规划,实现工业遗产与城市自然环境之间的融合及与文化空间的重组。通过上述三大规划策略,以期达到激发活力、吸引人流、提高土地利用价值及塑造城市文化内涵的规划目的。

图1 规划策略示意图

3.1 更新——建筑内部空间更新及外部空间整治

3.1.1 以原真性保护原则为指导的建筑内部空间更新

工业遗产需在明确价值的前提下进行再利用更新。首先,需区分具有价值承载③的对象与一般对象之间的界限,在此基础上划分需要保留、修缮维护及改造类建筑。其次,需明晰各类建筑的功能利用方向,划分为功能恢复利用、延续利用及置换利用3种类别。对于各类建筑,在引入新的再利用用途、满足其功能需求的同时,尊重工业建筑原有的格局和技术特征,采取对建筑物的主要结构及内部重要构件变更最少或可逆的使用方案,最大限度地保留其原真性。需要强调的是,对于城市中心区的工业遗产而言,特异型建筑的改造很重要,可选择外向空间延拓模式,通过顶部空间延拓、周边体量延拓及外部“包履”等改造方法,将其打造成为区域的特色节点,为城市增添新的记忆点。

3.1.2 以整体性保护原则为指导的外部空间整治

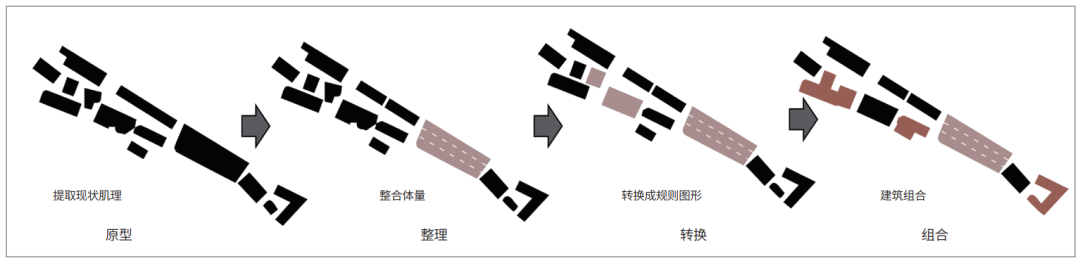

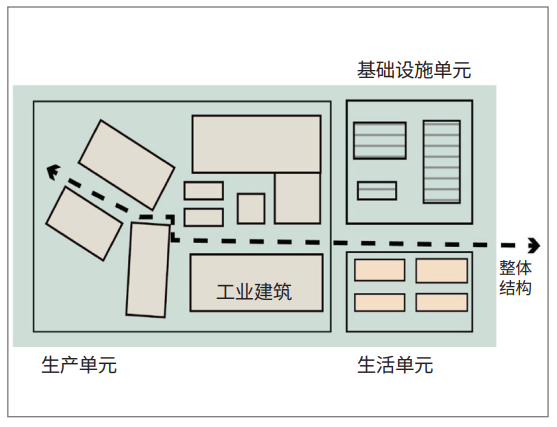

对工业片区外部空间的整治即对肌理和结构的整合,这是在提取现状建筑肌理的基础上,通过整理、转换与组合等手法实现重构(图2)。值得注意的是,重构并不意味着将建筑推倒进而创造一种全新的结构,而是以整体性结构保护和整体片区保护为基础进行更新。对原址内的重要结构进行保留,需要关注工业遗产与自然基底之间的关系,确保生产单元、周边配套基础设施片区及生活服务单元的系统完整性,从而呈现工业遗产的整体历史风貌(图3)。

图2 外部空间整治思路示意图

图3 整体保护与更新示意图

3.2 激活——理性分析,以现代功能激活城市中心区

工业遗产的更新应该关注与城市空间之间的渗透及其与城市生活之间的联系,承担满足居民日常生活、精神及社会需求的责任。由于城市各个片区之间是一种相互激发、带动的关系,某些片区功能会对其他片区产生拉动效应,从而成为城市发展中的触媒点。城市中心区的工业遗产由于特殊的区位价值、相对优越的交通条件及较完备的配套设施,需要承担中心区多样化的现代功能,发展为新的触媒点和催化剂。在功能置换时,需要考虑与周边用地整合,把过去以生产功能为主的工业区转变为城市中心区的生活休闲服务功能区,以吸引多元化功能(如文化、商业、休闲、旅游、居住、商务、创意产业等)集聚,构筑工业遗产与城市生活的新联系。

3.3 缝合——破碎体系有机缝合,搭建城市公共游憩空间网络体系

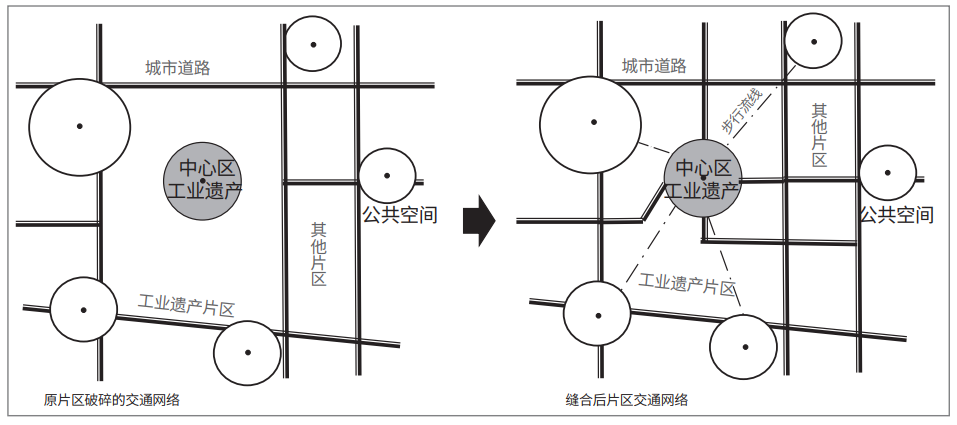

3.3.1 交通体系有机缝合

交通体系不仅是工业遗产内部的串联通道,还是工业遗产与外部的衔接通道,因此可通过交通体系规划缝合破碎路网。在步行方面,可以保留原工业片区内部的线性要素,将其打造为步行流线;在车行方面,可以建立起工业片区与城市主要道路的联系,或适当提高道路等级。这一阶段就完成了网络化第一步——交通体系有机缝合(图4)。

图4 交通体系有机缝合示意图

3.3.2 融入城市公共游憩空间

流线的打造不仅仅是为了串联各个片区,也不仅仅是为了解决交通体系自身的问题,应将其与城市中的公共空间一同作为城市公共游憩空间的元素,参与第二层面——网络体系的搭建。工业遗产作为重要节点,可通过织补城市的公共游憩空间,以景观廊道、步行流线为引导,结合节点的营造,实现网络效应联动。这既是对城市公共游憩空间的整合,也能够为工业遗产自身提供外力催化条件,使其不再是破碎孤立的个体,而是能够真正融入城市空间环境中(图5)。值得注意的是,从文化传承的角度看,在此层面挖掘城市中的工业遗址并进行统筹规划、有机串联,将使城市的文化形象更加立体。

图5 公共游憩空间网络体系示意图

案例:黄石市华新水泥厂遗址改造规划

4.1 背景概述

黄石市位于长江中游,以“矿冶之城”著称,属我国近代第一批重工业城市,在新中国工业化进程中发挥了极其重要的作用。进入21世纪后,黄石市的煤铁等矿产资源消耗殆尽,2009年黄石市被列为全国资源枯竭城市,2017年成为全国首批老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区。当前黄石市正处于由资源型城市向生态型城市转型的关键期,以华新水泥厂、铜绿山古铜矿、汉冶萍煤铁厂矿为代表的老旧工业区都需要改造。其中,华新水泥厂的改造具有典型意义。

华新水泥厂是我国水泥工业发展的重要历史见证。它于1907年由张之洞创办,是我国创办最早、持续时间最长的水泥工厂。自2006年起,华新水泥厂旧厂区陆续停产,2013年其旧厂址入选第七批“全国重点文物保护单位”。华新水泥厂旧厂址位于临近长江的黄石港区,是黄石市早期的商贸中心,片区内人口集聚,随着城市的发展,当前这一地区已发展成为城市中心区。

4.2 规划难点

4.2.1 碎片式开发影响遗产的完整性

2022年2月初,国家文物局批复在华新水泥厂旧厂址南部地带内建设中央文化区市政广场项目,改造地块为原厂区内的绿地及部分基础设施,并且规定片区内生料制备工段及水泥制成工段内的部分建(构)筑物按照文物保护单位要求进行保护,并对烤干车间及包装车间原址进行保护利用。经过上述改造,当前该项目功能以陈列展览为主。但是,该旧厂址缺乏完整性的开发与统筹——厂区内仅有原有的3台大型水泥湿法旋窑及水泥储库得到了防腐蚀处理,其他建筑均处于闲置状态。长期的改造停滞,使得遗留的原厂区内的生活区成为脏乱差、建设无序的城中村,进一步影响了整个地块的肌理和形态。

4.2.2 旧厂址内现状用地功能单一,难以满足现实需求

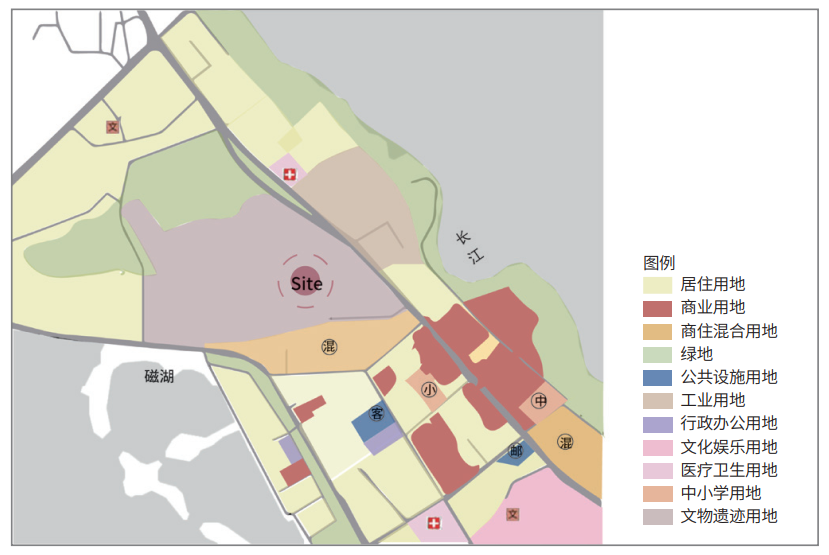

旧厂址所属的黄石港区以居住用地和商业用地为主。片区内公共空间缺乏,少量零星的公共服务设施难以满足居民的生活需求,也难与南部的商圈融合。伴随着城市的发展,这一地块单一的用地功能和形态与周边日渐丰富的用地功能和形态形成了较大差异(图6)。

图6 周边现状用地功能示意图

4.2.3 旧厂址与周边片区及自然环境割裂

(1)旧厂址占地较大且内部封闭,对城市的分割明显。

旧厂址东北部连接城市的主要道路——黄石大道,西南邻近城市滨湖主干道——湖滨大道,南部为城市支路——五羊巷。厂区占地面积大,内部交通呈现“一”字形结构,主要服务于厂区内部,目前黄石大道和湖滨大道之间的片区仅能通过道路等级较低的五羊巷与华新路连通。该片区内的道路密度与周边片区相比较低,且内部道路不成体系,造成了片区割据问题。

(2)缺乏与城市自然景观的衔接与融合。

从景观系统角度来看,旧厂址缺乏与周边自然景观的呼应和衔接——与北部的牛头山之间缺少近山通廊;厂区近长江、临磁湖,水体可达性却较差,大量亲水岸线被闲置,生态景观价值有待挖掘。

4.3 规划策略

对应上文所述三大策略,从空间角度来看,华新水泥厂的改造应以有机更新为指导,需注重对原厂区内空间结构的保留;从功能角度来看,应以激活片区为目的,合理置换功能;从发展角度来看,应缝合城市的破碎元素,传承城市文化和塑造城市形象,促进城市良性发展。

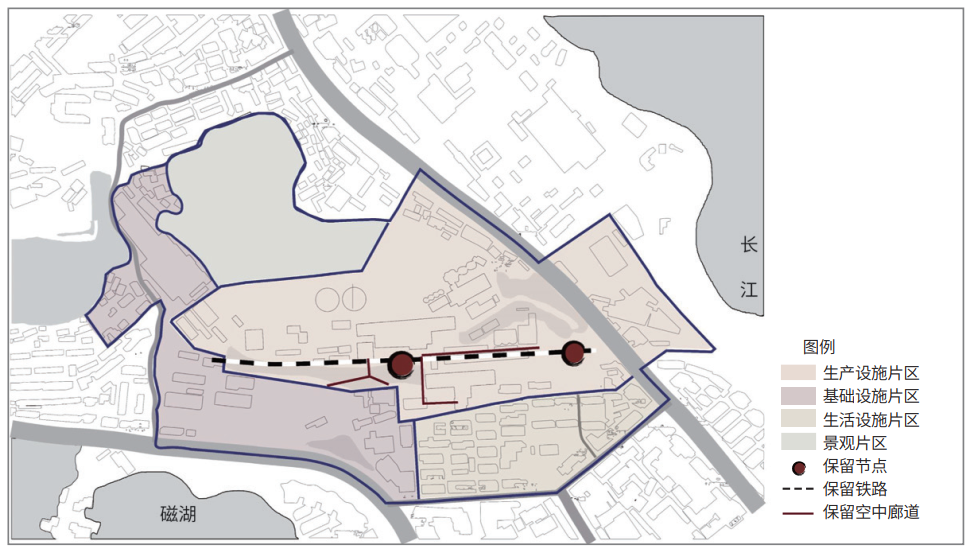

4.3.1 空间结构保护及建筑更新

(1)空间结构更新模式与更新理念。

规划采用整体性结构保护模式,完整地保留华新水泥厂旧厂址中的功能结构。将旧厂址内部划分为生产设施片区、生活片区及基础设施片区,整体纳入规划,并对原厂区内的铁路线和空中廊道进行保留,结合空间结构特征,打造成为重要流线(图7)。

图7 整体结构性保护示意图

图7 整体结构性保护示意图

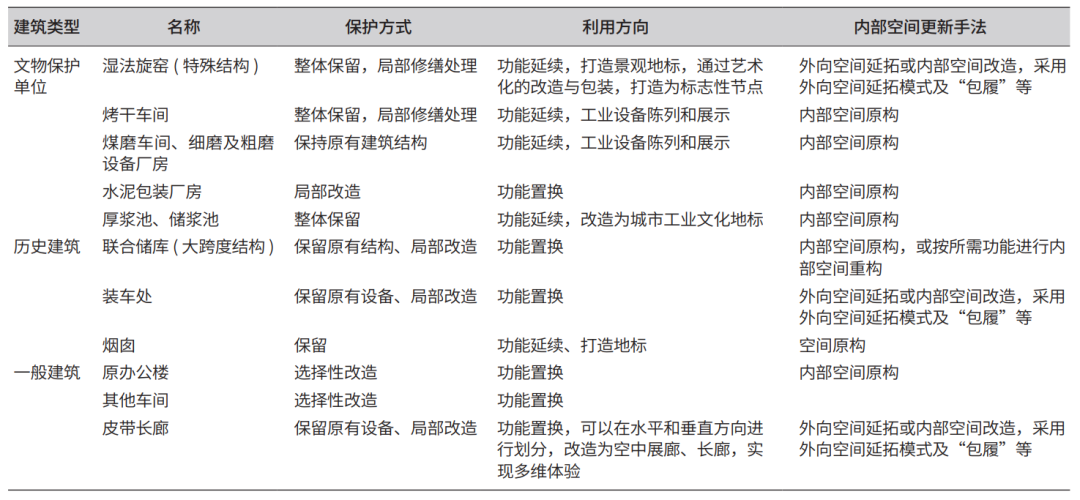

(2)确定保留、修缮、改造类建筑并促进其功能转化。

将各类工业建筑分为文物保护单位、历史建筑及一般建筑,根据文物的价值评估及现状情况,确定保留、修缮及改造类别。对包括原烤干车间、联合储库、细磨及粗磨设备厂房、3台水泥湿法旋窑、厚浆池、储浆池、原水泥包装厂房及部分水泥工业地标在内的文物保护单位进行保留,适当进行保护性利用;根据实际情况对历史建筑和其他一般建筑进行选择性改造。针对改造类建筑,选择合适的空间重构方式进行改造,以匹配未来的功能需求。对于包括烤干车间、综合楼等在内的常规大框架空间结构的厂房,结合功能需求,在改造时尽量选取空间原构模式;对于水泥储库等大跨度结构的建筑,采取内部原构或按所需功能进行内部空间重构;对于特殊结构的建筑物,通过空间延拓、内部改造及外部包装,充分挖掘其新的价值(表1)。

表1 建筑更新保护方式及功能转化方向

4.3.2 通过功能构思激发片区活力

在功能方面,既要保护原有水泥厂的历史价值,又要考虑其如何与城市功能衔接,因此可采取复合的开发利用模式,即以工业景观公园和博物馆模式为主导,辅以商业、文化及创意办公功能。工业景观公园模式能够很好地与周边功能相衔接,完善城市中心区的用地功能;博物馆模式则能够较好地保留原有片区的文化及教育价值。适当的商业、文化模式的引入可以激发片区活力,吸引投资,达到空间、功能及发展三者之间的协调。

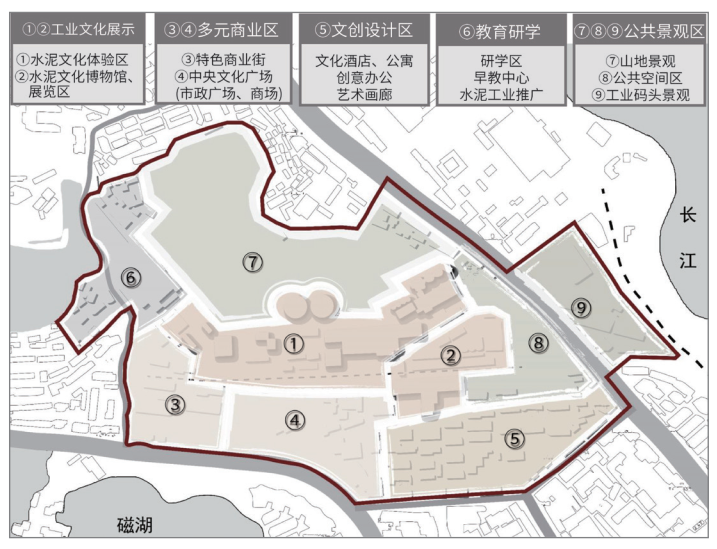

规划以厂区内的博物馆及文物保护单位为核心,将厂区南部的相关配套生活区一同纳入改造范围,实现整体式开发。厂区东部临近长江,现地块内有小型绿地,宜建成微型景观公园,打造为公共景观区;依托原水泥准备工段、水泥包装工段等的基础生产设施,打造水泥文化体验区,与包装车间和烤干车间形成的博览区一起构成文化展示区;将厂区西部的原职工宿舍及部分基础设施改造为教育研学区;厂区南部为旧厂址生活配套片区,在该片区进行酒店、商业、办公功能开发,打造文创设计区及多元商业区,使其成为与中心区衔接的活力区(图8)。

图8 规划功能分区示意图

4.3.3 加强遗址与城市空间的融合

(1)交通体系规划。

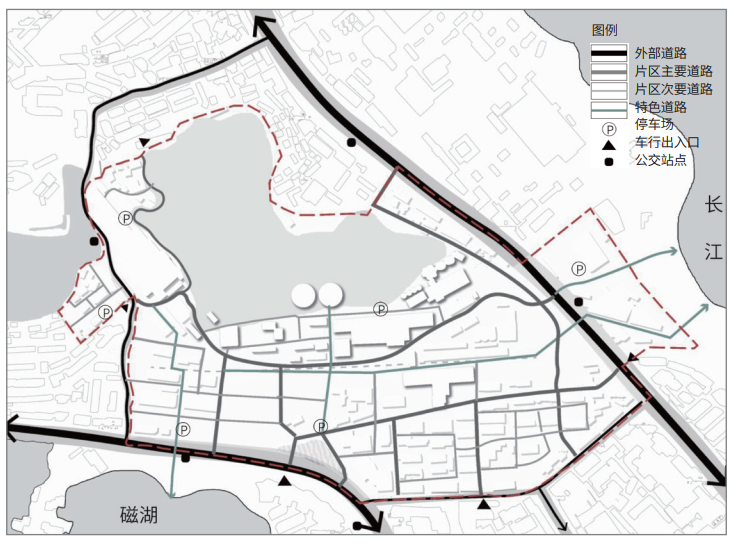

提升旧厂址内与黄石大道及湖滨大道衔接的主要车行道的等级,保留主要车行出入口,将新增大站快车与现行公交结合,进一步细化厂区内部的车行交通组织;在步行交通方面,结合旧厂址内的线性要素(如保留铁路、运输管线),打造两条渗透长江及磁湖的特色步行流线(图9)。

图9 交通体系规划图

图9 交通体系规划图

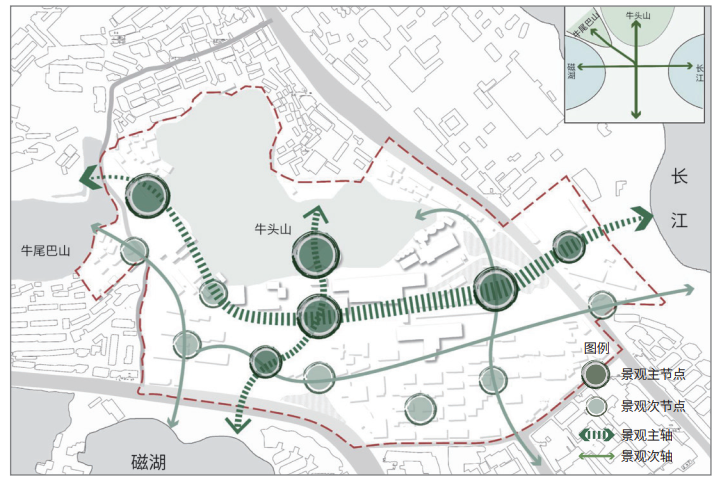

(2)景观体系规划。

通过内部游线的组织及景观节点的塑造,打通旧厂址与北部牛头山的垂直廊道以及滨江、临湖山水轴线,塑造“两横三纵”的景观结构体系;通过“十”字景观主轴线,向长江、牛头山、牛尾巴山、磁湖等开敞空间渗透,实现空间布局上的“连山织水”(图10)。

图10 景观体系规划图

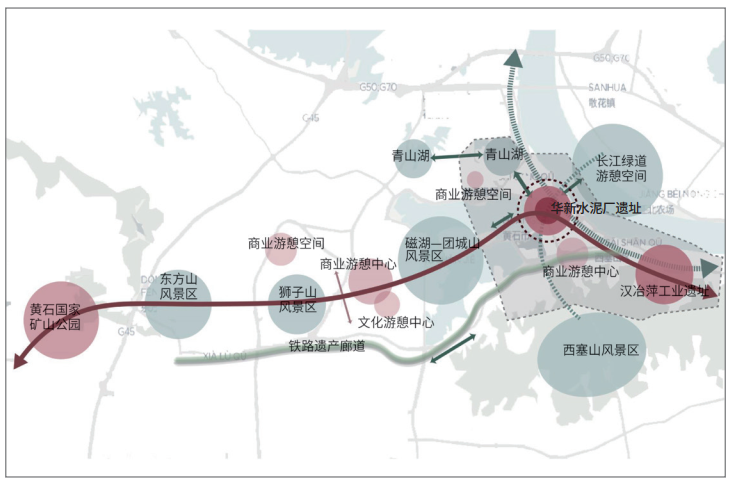

4.3.4 与游憩空间融合,塑造工业城市形象

将原城市骨架中的运矿铁路干线打造为铁路遗产工业廊道,促进工业遗产由“工业锈带”向“生活秀带”转变;通过组织城市快速交通、工业遗址及自然景观游线(东方山、狮子山、团城山),重组游憩空间,构建以矿文化及自然山水相交融的工业文化—自然景观廊道(图11)。

图11 游憩空间体系示意图

结语

在存量规划、城市更新的背景下,如何保护与再利用城市中心区的工业遗产成为亟待解决的难题。本文首先总结了城市中心区工业遗产规划的三大难点—传统保护理念难以回应保护目的、原有的功能配置与土地价值失衡、改造再利用模式难以协调,针对三大难点提出更新、激活、缝合的规划策略,强调建筑内部空间和外部肌理的更新、功能理性分析与置换,以及通过景观体系与交通体系规划织补城市网络。在此基础上,以黄石市华新水泥厂旧厂址为例,对所提规划策略加以运用,希望对其他城市中心区的工业遗产保护规划有所参考。

但是,本文对于城市中心区工业遗产的规划研究还有很多不足,目前主要集中在对空间的研究方面,缺乏从行政管理学的角度加以探讨,关于城市中心区工业遗产改造利益博弈的研究仍显不足,有待后续跟进研究。

文章来源

规划师杂志

作者 | 刘娜 黄经南 周俊

编辑排版

中规建业城市规划设计院 信息中心

CONTACT US

合作/投稿/转载请联系

xjxtd@126.com

原文始发于微信公众号(新土地规划人):【规划设计】城市中心区工业遗产保护规划策略探讨——以湖北省黄石市华新水泥厂旧厂址为例

规划问道

规划问道