本文为财政部基本科研业务费专项资金课题“都市圈的协调与管控——以国内典型都市圈为例(2022年度)”(CZ-2022004)的部分成果,感谢作者授权发布。

【作者简介】

陈 睿 中国城市规划设计研究院区域规划研究所 主任研究员 教授级高级规划师

朱冠宇 中国城市规划设计研究院区域规划研究所 规划师

翟家琳 中国城市规划设计研究院区域规划研究所 规划师

为加快培育发展现代化都市圈,自2019年国家发改委发布《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》以来,南京、福州、成都、长株潭、西安、重庆、武汉等都市圈发展规划相继获批,成为新时期指导各都市圈同城化高质量发展的纲领性文件。

新一轮都市圈规划开展的总体思路

新一轮都市圈规划开展的总体思路

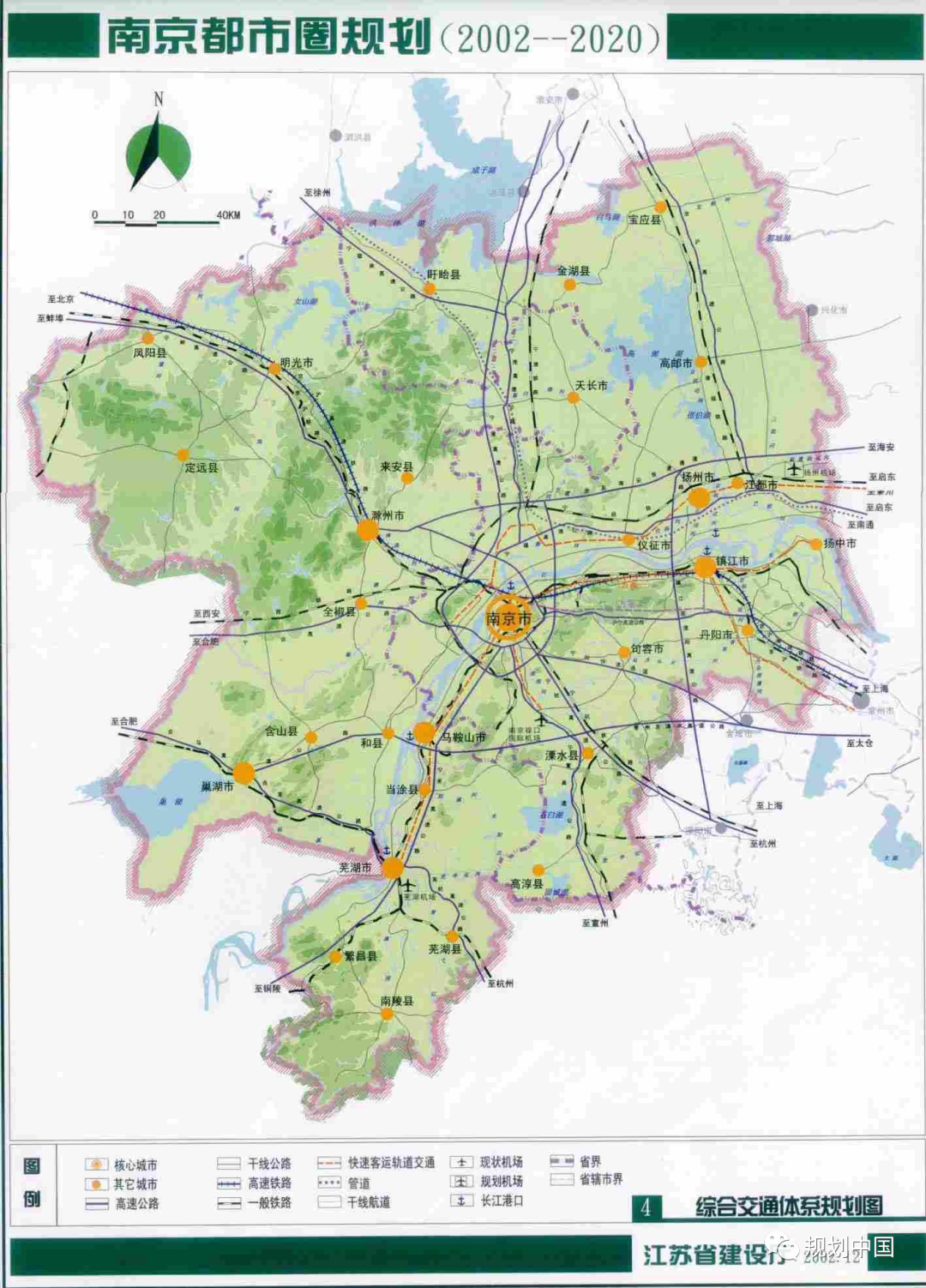

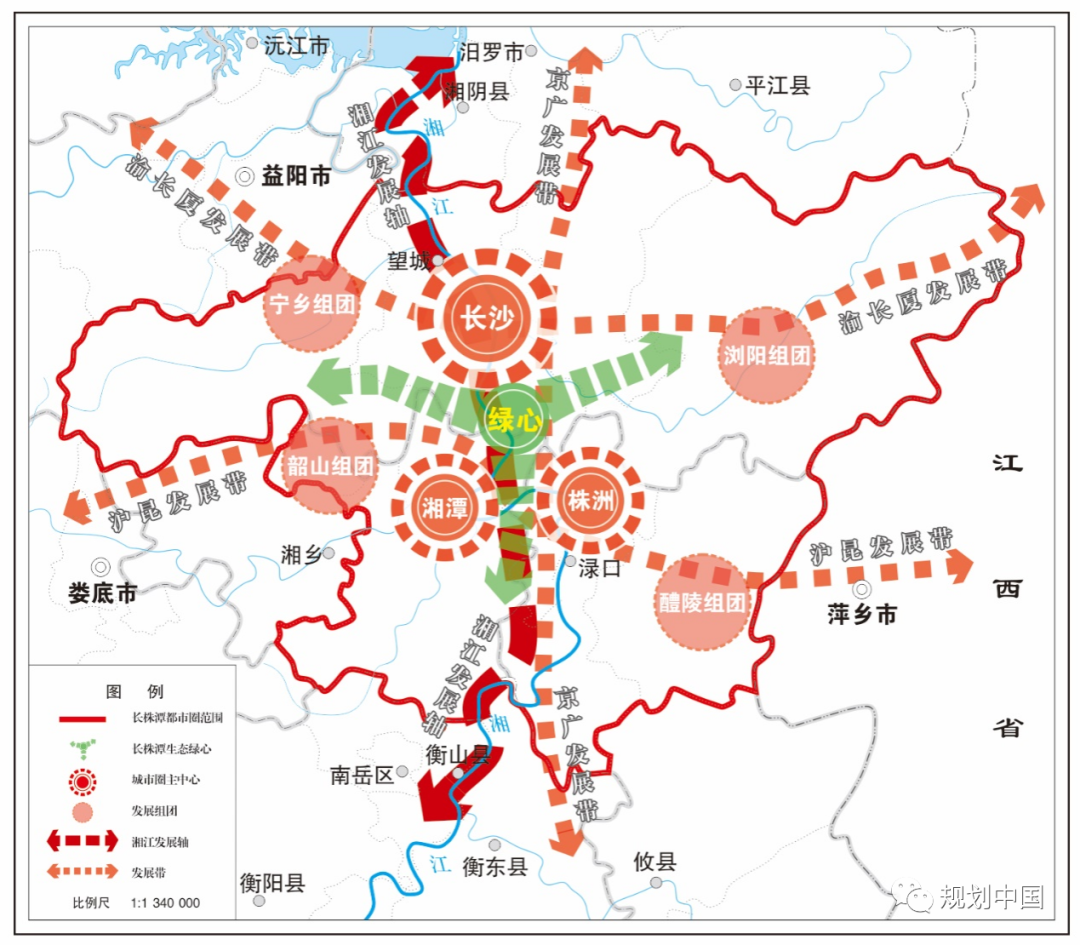

都市圈规划在南京、长株潭、武汉等城市已有二三十年的探索,《南京都市圈规划》2002年即获江苏省人民政府批准,各都市圈一体化发展均已取得不同程度的成效。新形势下加快培育现代化都市圈,重在发挥中心城市比较优势,促进各类要素合理流动和高效集聚,增强创新发展动力,加快构建高质量发展的动力系统,增强经济和人口承载能力,形成优势互补、高质量发展的区域经济布局。

图1 早期南京都市圈规划探索

图1 早期南京都市圈规划探索

图片来源:《南京都市圈规划(2002-2020)》

综观已经公布的都市圈发展规划,均严格落实国家发改委《关于培育发展现代化都市圈的指导意见》,紧紧围绕基础设施一体化、城市间产业分工协作、建设统一开放市场、公共服务共建共享、生态环境共保共治、城乡融合发展、构建一体化发展机制等七个方面开展规划部署,总体具有五个方面特点:

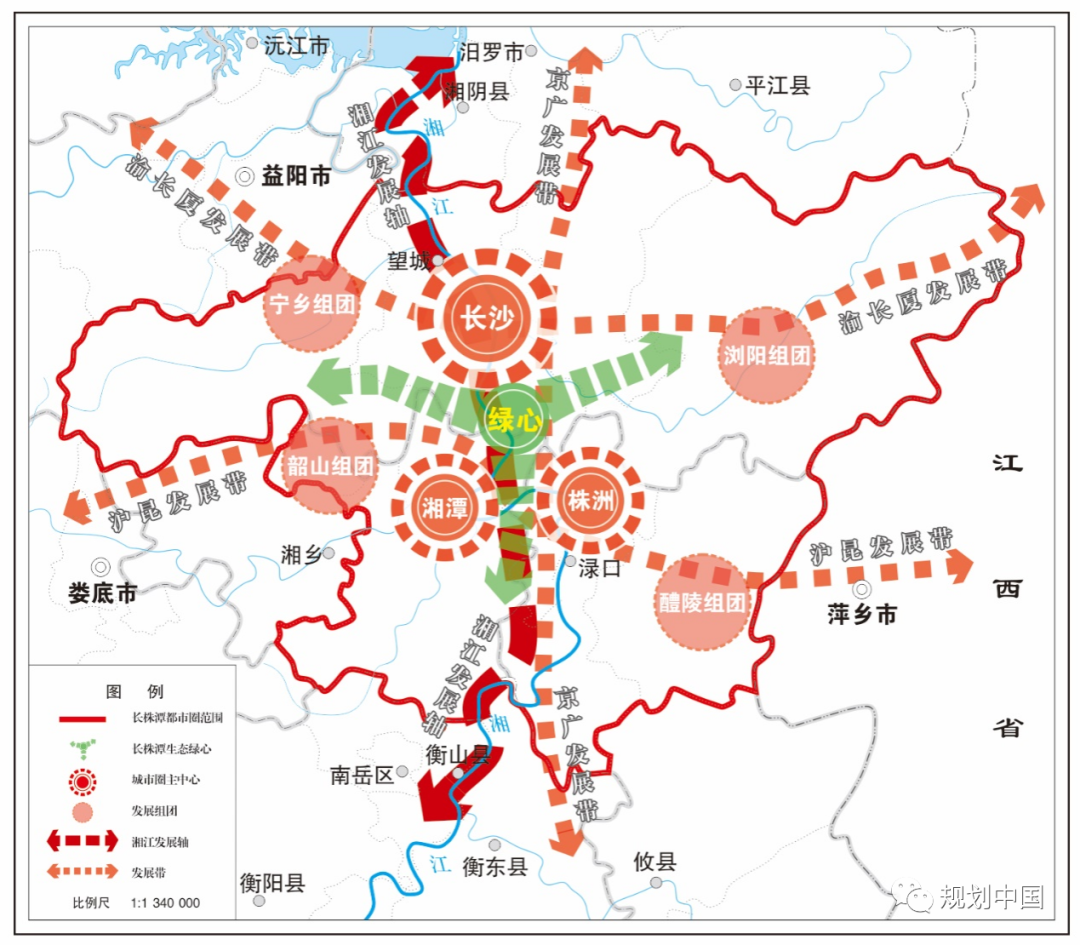

一是大中小城市协调发展、推动区域整体高质量发展是都市圈发展的核心要义。不同于日本、欧洲国家都市圈以通勤为核心特征,我国推动都市圈建设是经济由“万马奔腾”的高速增长阶段转向高质量发展阶段的客观要求,必须走合理分工、优势互补、优化发展的路子;通过优化区域功能布局,实现高质量发展的目标。二是构建区域协同创新体系是都市圈高质量发展的根本路径。整合创新资源,实现高效配置,打造区域创新共同体,推进产业发展迈上新台阶。三是共同保护生态环境和实现绿色低碳发展是都市圈协调和可持续发展的关键。推进山水林田湖草一体化保护和修复,共创山清水秀的区域环境本底和绿色发展新局面。四是实现民生共享和共同富裕是建设都市圈的根本宗旨,同时也是促进都市圈均衡发展的重要引导机制。五是建立统一、开放、自由的市场环境是都市圈合作共赢的重要保障。

都市圈规划关注的重点

都市圈规划关注的重点

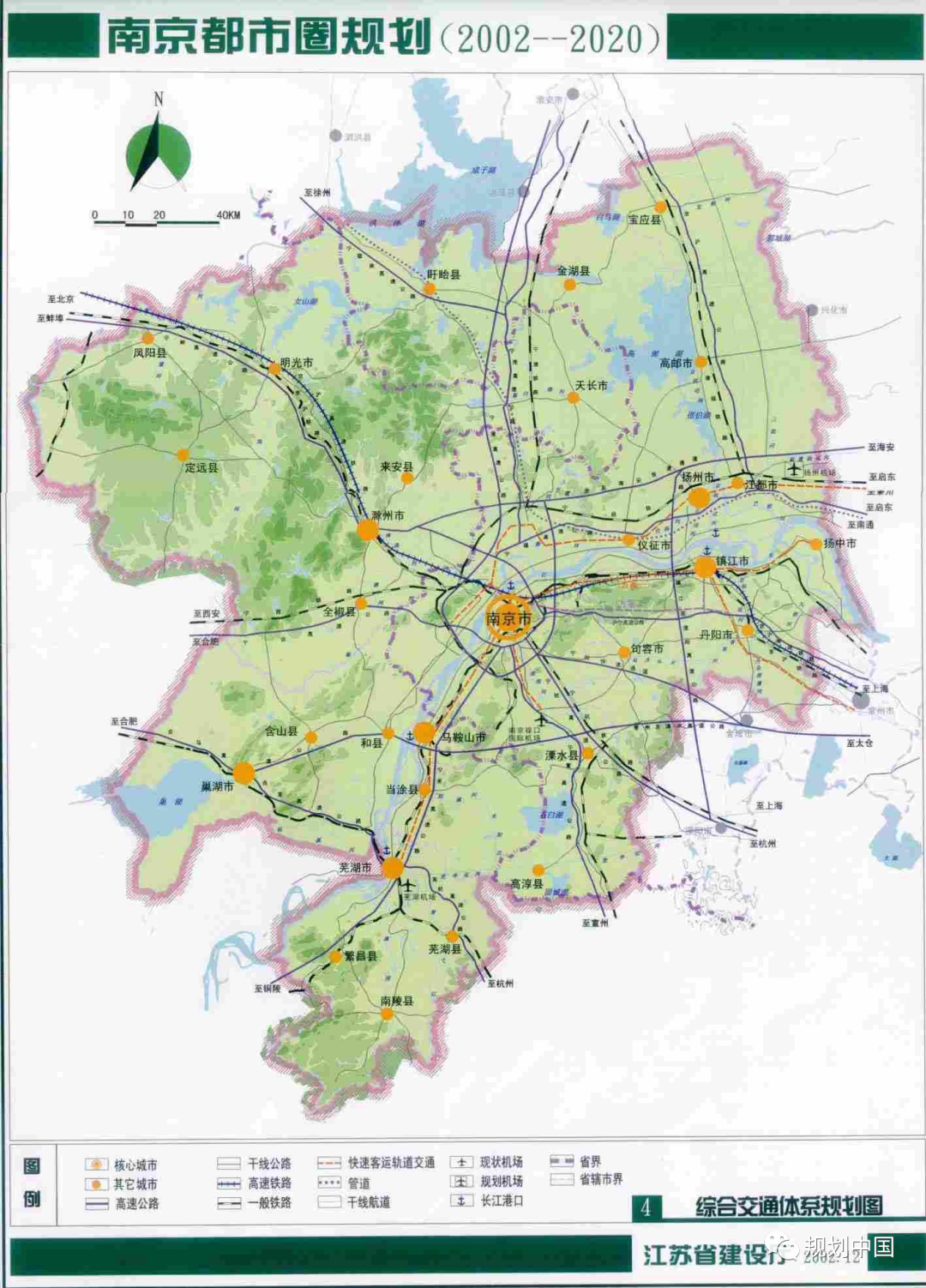

(一)城乡空间布局优化

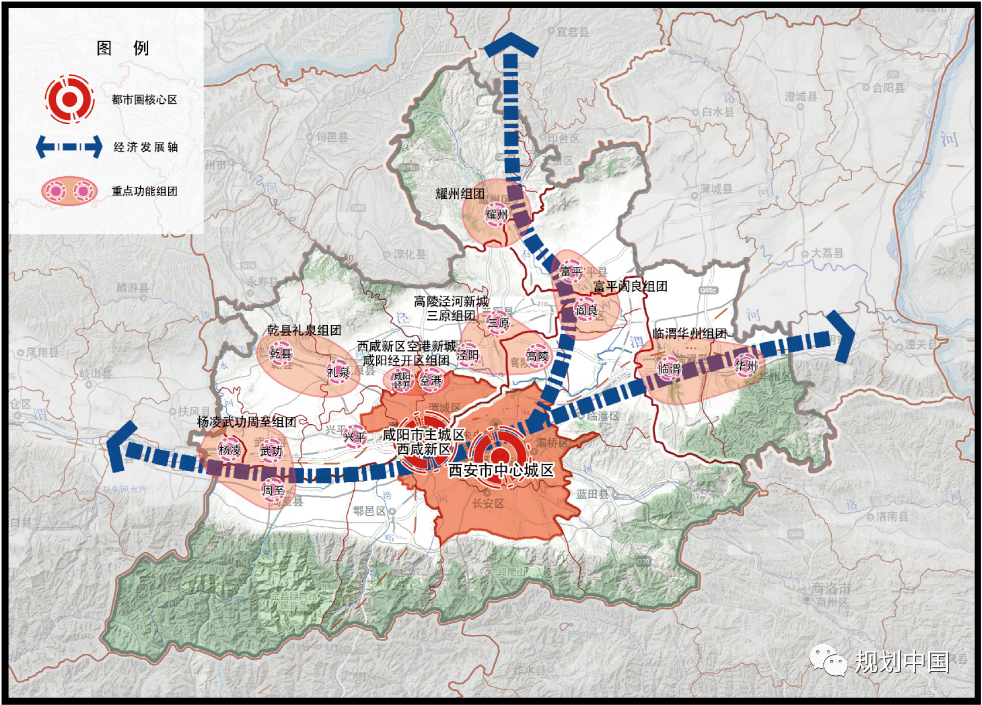

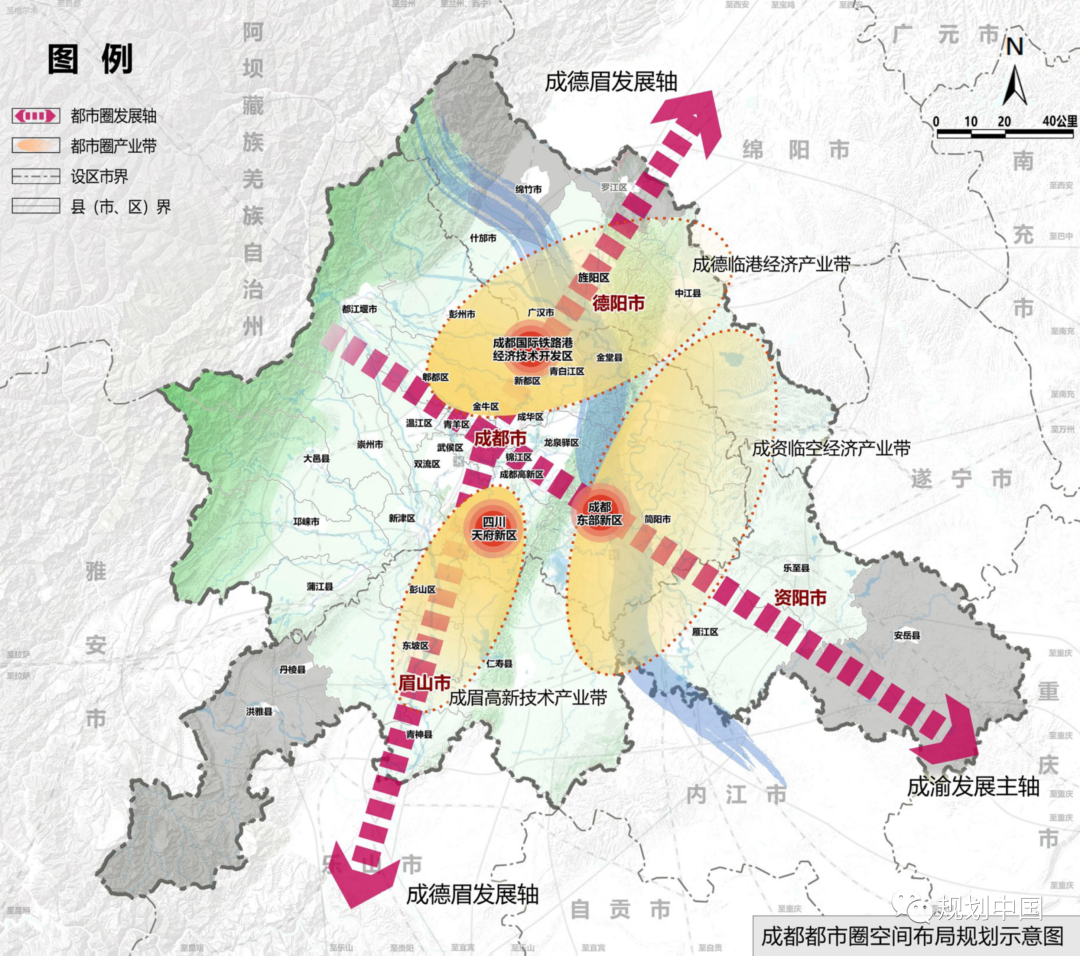

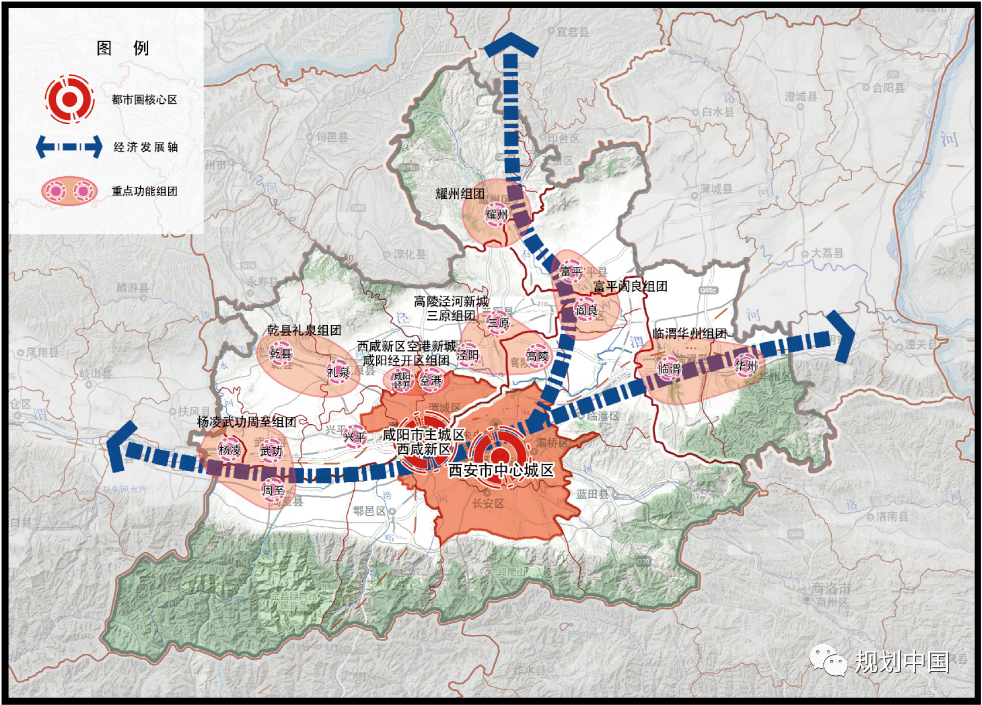

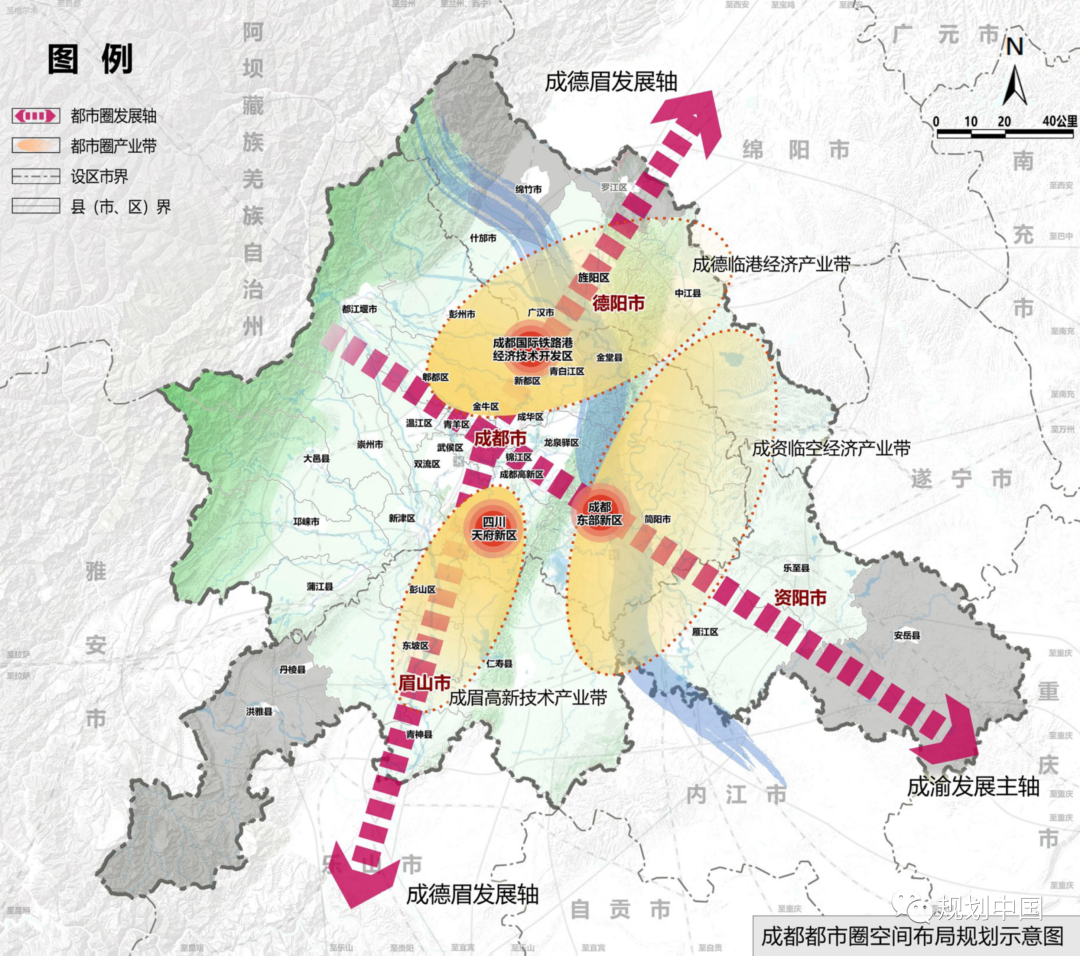

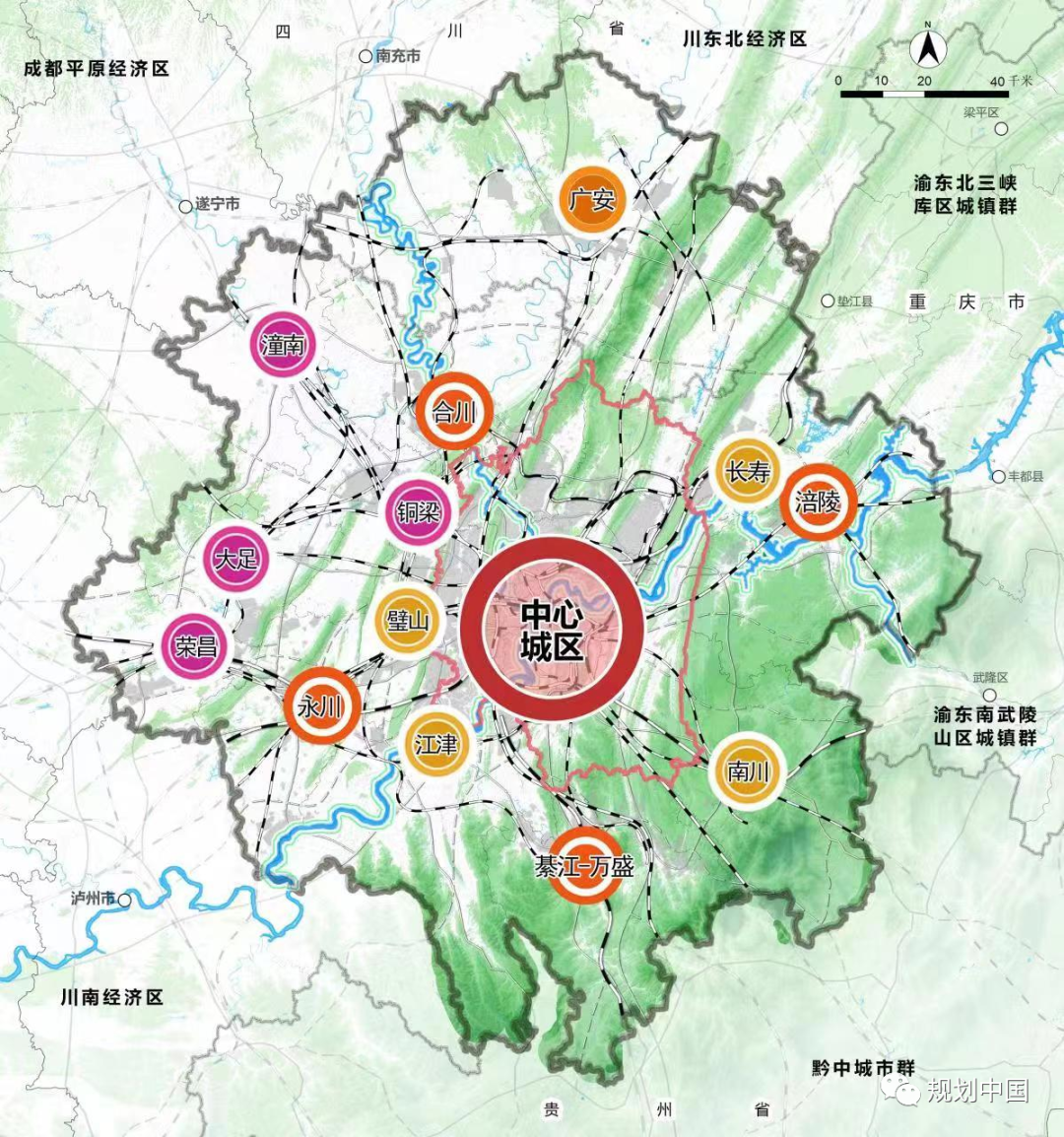

一是强化中心引领,突出中心-外围不同层级城市功能协调布局。西安、福州等都市圈均提出中心城市强化“核心功能”,聚焦科技创新、高端制造、对外交往等功能提升;县城和小城镇补足“服务功能”,推动产业培育、市政公用、公共服务设施提档升级。二是强调创新、开放、高端产业等高能级资源的配置效率,构建核心政策功能区和空间发展轴带。成都以重大政策平台的统筹推进为基础,打造成德临港经济产业带、成眉高新技术产业带、资临空经济产业带三条功能轴。南京强化区域创新驱动的引擎作用,提出建设沪宁合创新服务中枢发展带,聚集基础研究和技术研发能力。三是注重跨界空间治理,设立跨区域产城融合、生态绿色等重大功能合作平台,如南京、成都等建立的宁淮南北共建园区、彭州—什邡种植加工交易基地等。

图2 西安都市圈空间格局规划图

图2 西安都市圈空间格局规划图

图片来源:《西安都市圈发展规划》

图3 成都都市圈空间布局规划示意图

图3 成都都市圈空间布局规划示意图

图片来源:《成都都市圈发展规划》

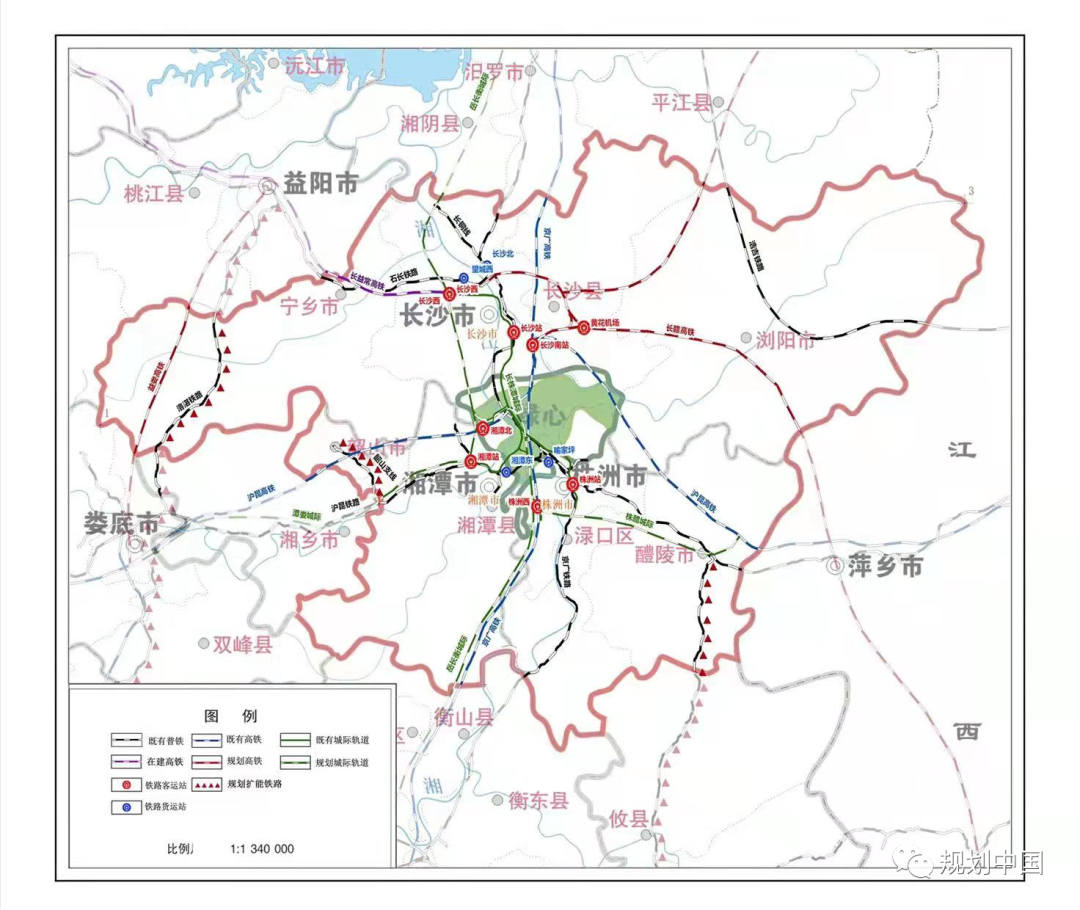

(二)基础设施一体化

一是统筹交通枢纽间的主次协作关系,各都市圈均提出打造国际航空、铁路、航运、物流的国际交通枢纽,构建层次分明的综合交通体系。二是聚焦区域交通微循环,提升运输服务效率。长株潭推动铁路专用线、货运连接通道等设施建设,解决运输“最后一公里”问题;重庆、成都等城市推进公共交通同城化。三是以各类资源的安全、韧性为重点,提升区域水资源、能源等综合配置能力。重庆、长株潭等开展主要河流河道整治、堤防加固工程。

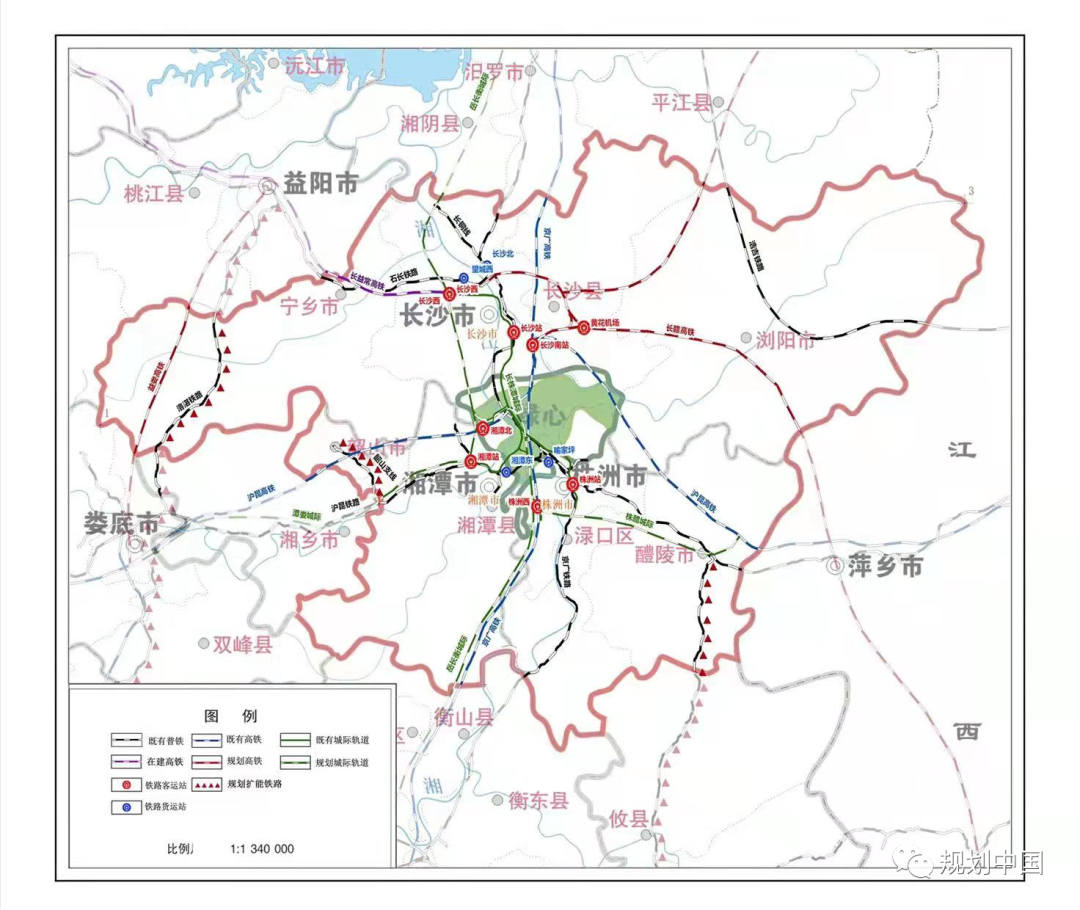

图4 长株潭都市圈铁路规划示意图

图4 长株潭都市圈铁路规划示意图

图片来源:《长株潭都市圈发展规划》

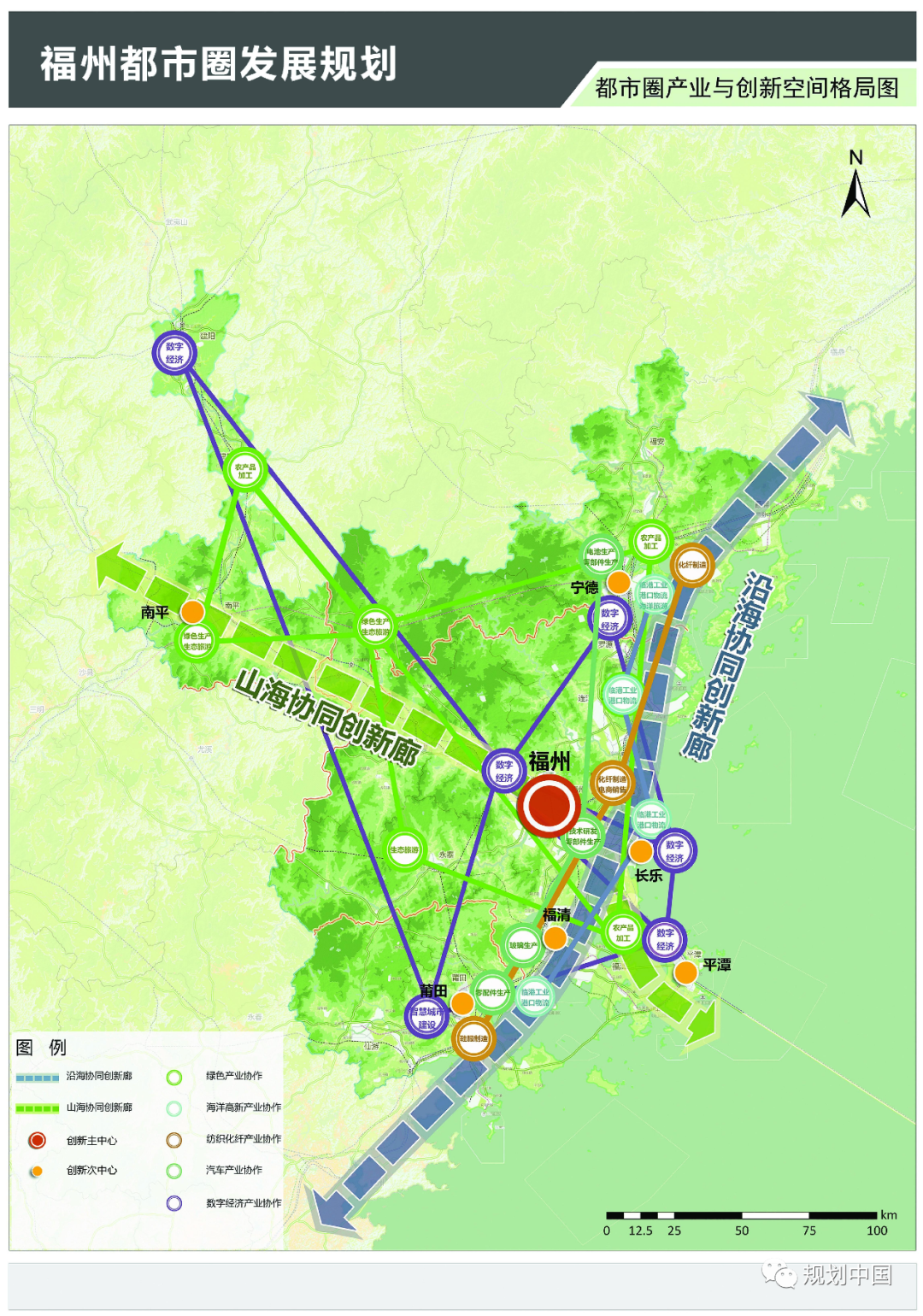

(三)协同创新与产业分工协作

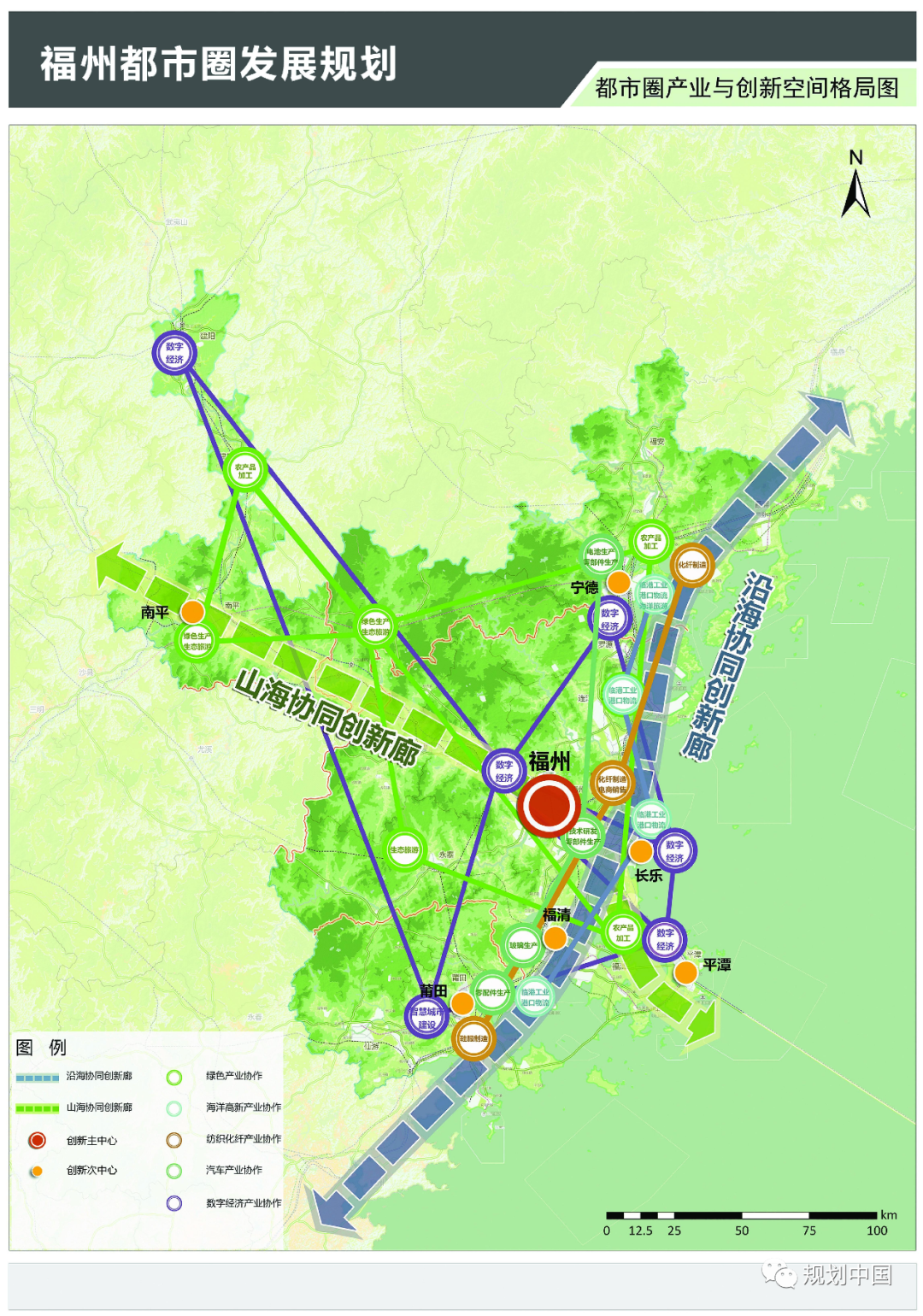

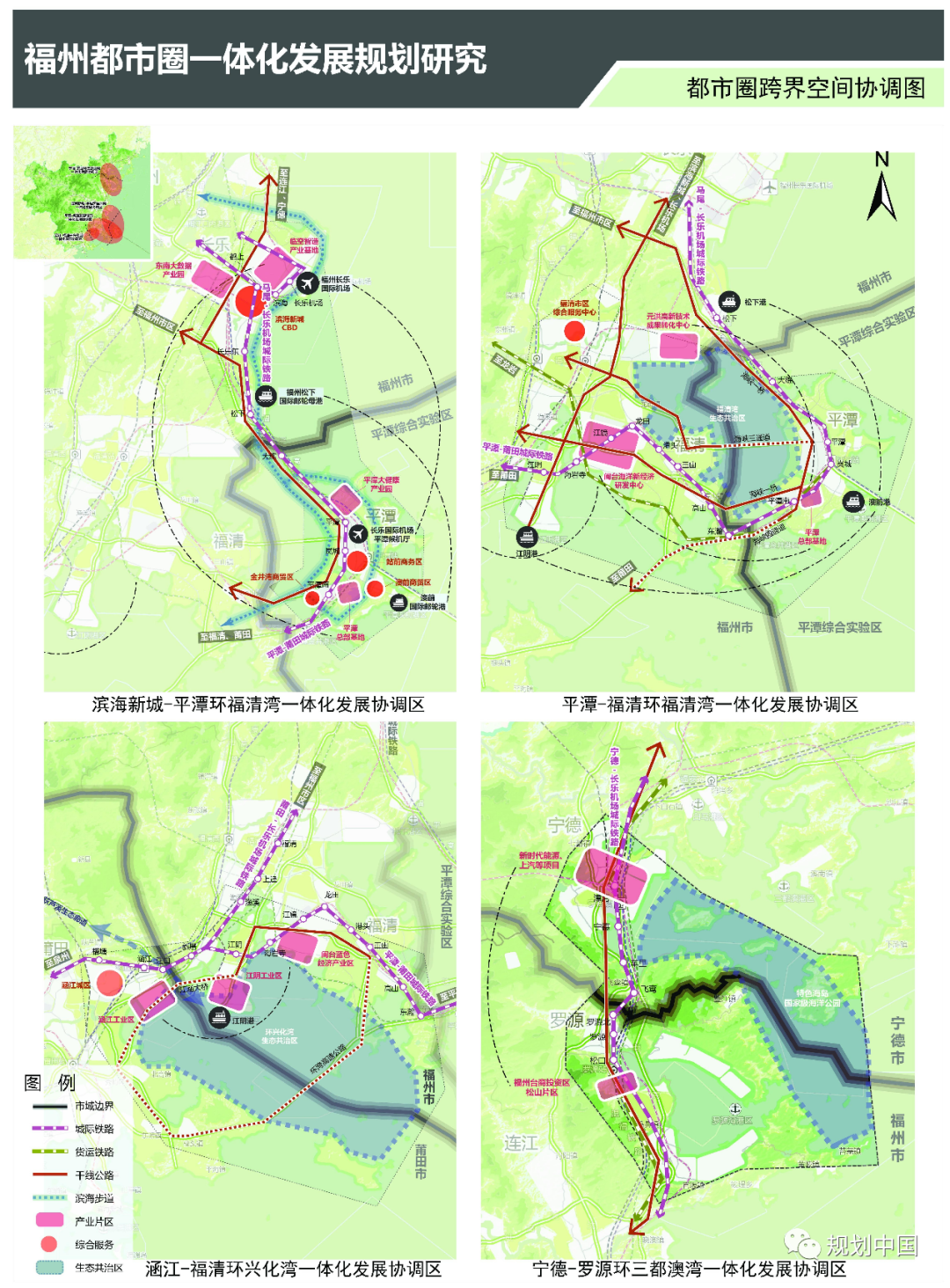

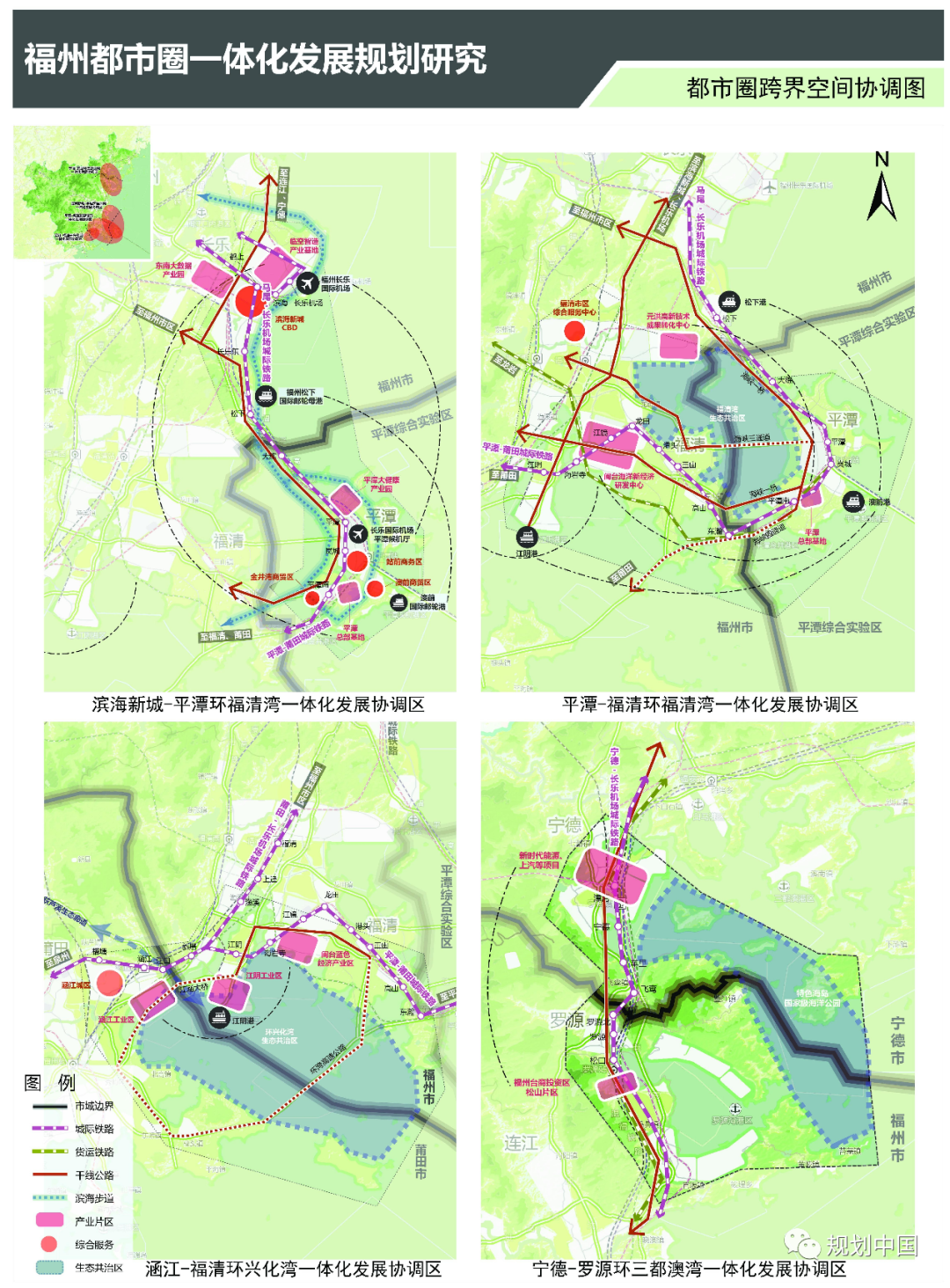

一是构建都市圈产业链、创新链协同发展模式。南京强化中心城市产业链引领能力,中小城市承接产业转移;重庆构建研发在中心、制造在周边、链式配套、梯度布局的产业分工体系;福州提出“福州研发+区域转化”创新协作模式。二是以特色产业园区合作为抓手,推动中小城市融入都市圈产业布局。西安规划建设富平-阎良产业合作园区;成都推动德阳与成都国际铁路港协作发展临港产业,眉山依托天府新区提升高新技术产业,资阳与东部新区联动发展临空产业。三是推动品牌园区在都市圈内复制推广。福州鼓励福州产业园区输出管理经验、运营模式、招商资源等;长株潭支持湖南自贸区长沙片区创新成果复制推广。

图5 福州都市圈产业与创新空间格局图

图5 福州都市圈产业与创新空间格局图

图片来源:《福州都市圈发展规划》

(四)公共服务共建共享

一是将统一标准作为公共服务一体化的前提。长株潭建立标准统一、有效衔接、互认共享的公共服务体系;西安以基本公共服务标准化促进均等化。二是构建都市圈公共服务网络,扩大优质资源供给。采取合作办学办医、成立教育和医疗联合体、推行社保“一卡通”、住房公积金互认互贷等方式,促进中心城市优质资源向其他地区流动。三是将文化旅游协同发展作为塑造都市圈形象品牌的有效途径。成都建设川菜美食地标;重庆提升巴渝“山城夜景”城市品牌;西安提升“世界古都”文化影响力。

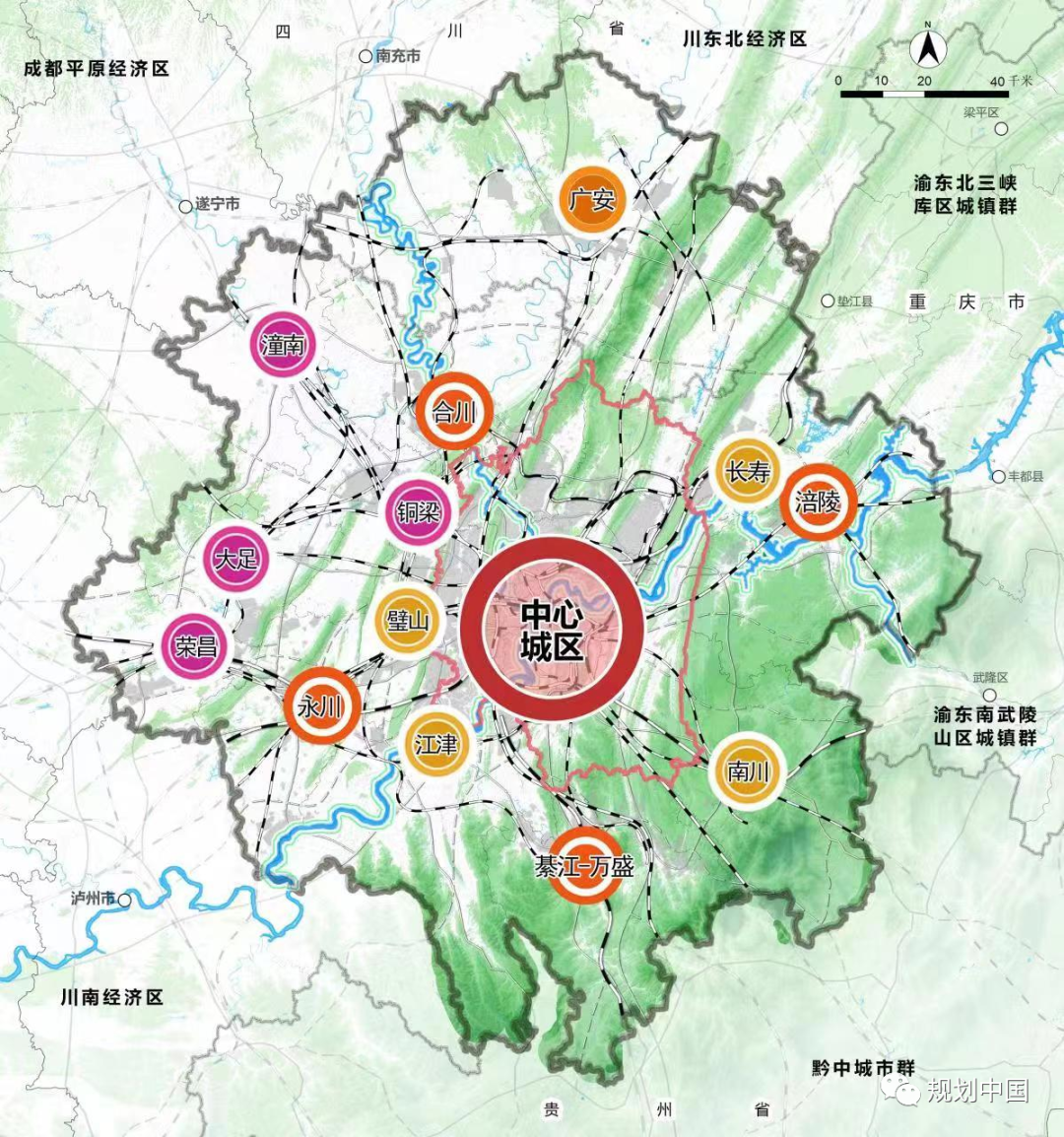

图6 重庆都市圈空间布局图

图6 重庆都市圈空间布局图

图片来源:《重庆都市圈发展规划》

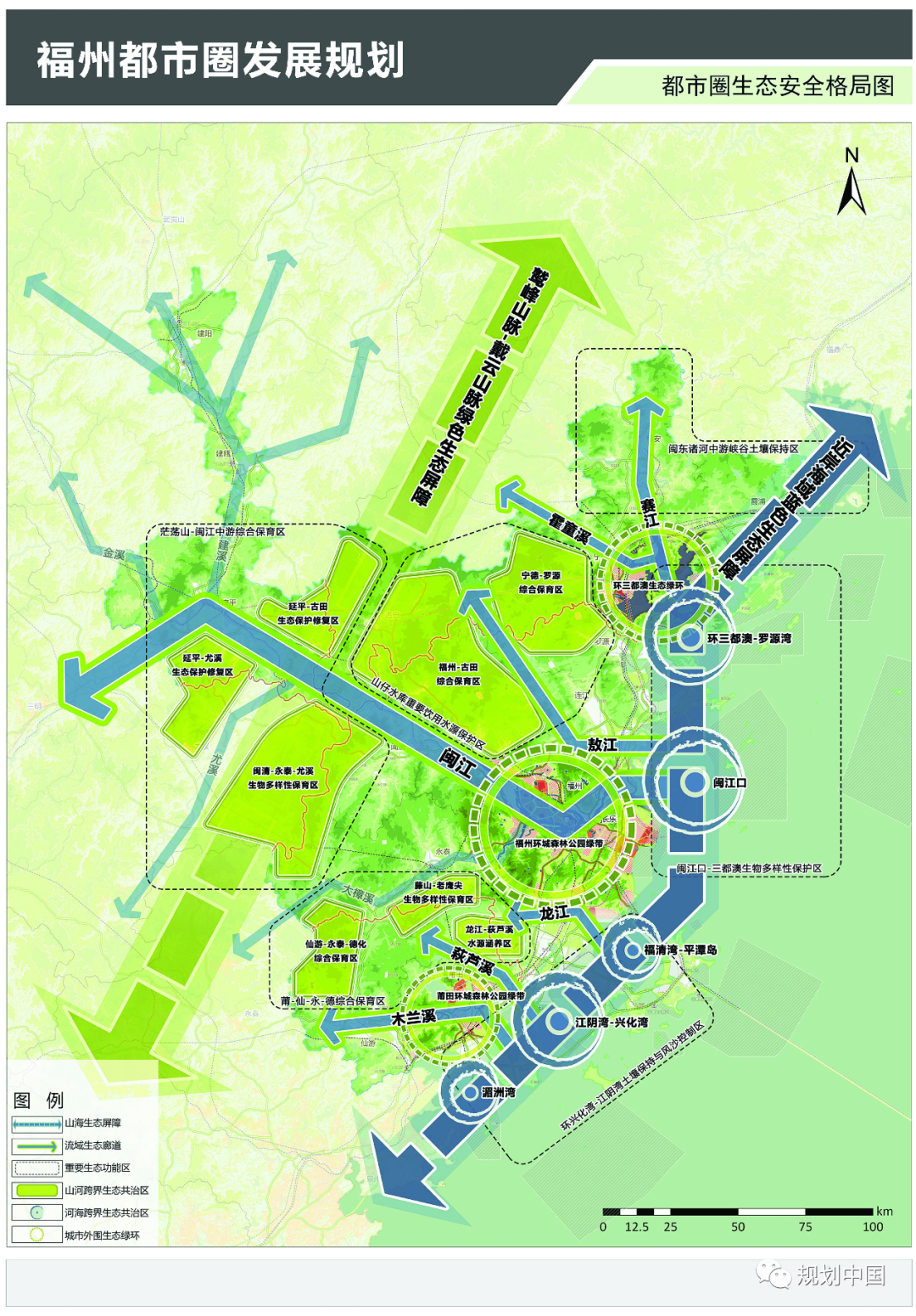

(五)生态环境共保共治

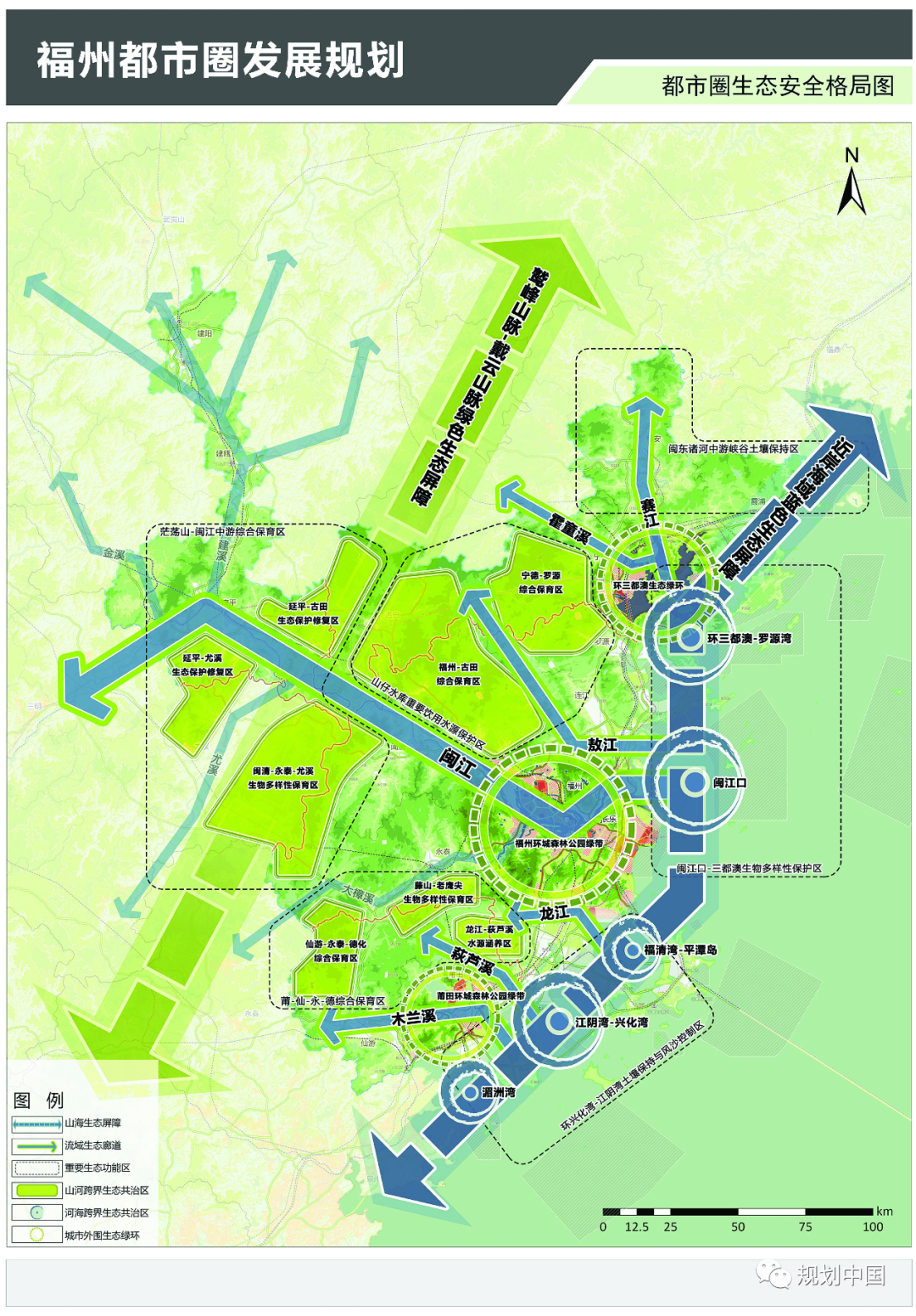

一是聚焦都市圈共同生态价值空间,作为高质量发展的载体。长株潭此次更加突出中央绿心的生态增值及服务、资产、生活品质增值,聚集科创、康体等绿色产业;成都以龙泉山建设世界级城市绿心,西安共建秦岭国家公园,将生态共保转化为都市圈生态品牌。二是将流域协同综合治理作为跨界共治的切入点。福州建立流域—河口—近岸海域污染联防机制,形成五个山河跨界生态共治区;南京除统筹长江水污染防治外,还建立石臼湖等湖泊共治联管机制。三是探索行政许可的区域影响联动机制,如重庆、福州等建立环评区域(流域)联合审查审批制度。

图7 长株潭都市圈空间格局示意图

图7 长株潭都市圈空间格局示意图

图片来源:《长株潭都市圈发展规划》

图8 福州都市圈生态安全格局

图8 福州都市圈生态安全格局

图片来源:《福州都市圈发展规划》

(六)建设统一开放市场

一是建立统一的土地要素市场。长株潭建立年度新增建设用地指标统筹管理机制,完善城乡建设用地增减挂钩节余指标、补充耕地指标跨区域交易机制,制定存量土地一体化盘活方案。二是促进人口有序流动,将人才作为都市圈高质量发展的重要支撑。福州、成都等均提出建立户籍准入年限同城化累积互认、人才资质互认共享等制度,南京等全面放宽紧缺技能人才落户限制。

(七)都市圈发展机制

一是聚焦产业园区、跨界地区等重点空间,完善共建共享的政策安排。福州推进省级园区的政策创新,积极探索GDP、财政税收、节能减排等方面的分配分担机制;西安在富阎、西咸等一体化重点区域,建立税收分享机制和征管协调机制。二是积极探索流域、森林等生态地区的生态保护补偿机制创新。南京在长江流域内建立资源有偿使用和排污权交易制度,有序推进水资源使用权、碳排放权等交易方式创新;福州推进商品林赎买改革试点。三是把行政区划的适时优化作为汇聚政策合力的切入点,如长株潭、福州提出的扩权强县、外围县县改市工作等。

图9 福州都市圈跨界空间协调图

图9 福州都市圈跨界空间协调图

图片来源:《福州都市圈发展规划》

对都市圈发展规划的展望

对都市圈发展规划的展望

为实现2035年我国建成若干具有全球影响力的都市圈的目标,都市圈发展规划还应重点在以下方面深化探讨:

一是强化都市圈在参与全球竞争和全国网络构建中的枢纽和联通关系,形成以都市圈为双循环枢纽的新发展格局。支持都市圈之间快速交通廊道和机场、港口等枢纽设施建设,以及通信网、数据网、工业互联网等新型基础设施的互联互通;在都市圈设立双循环产业支撑平台,鼓励整合、打通都市圈之间和国内外产业链的企业享受政策支持;推动邻近都市圈优势互补与协同发展。

二是将都市圈作为韧性国土建设的战略节点。将水资源承载力和潜在安全风险作为都市圈规模管控与空间治理首要必须应对的问题,需在更大的流域范围内进行统筹,通过加强都市圈上游水源涵养区建设,流域水资源配置向都市圈倾斜,建立人口带用水指标向都市圈转移的机制,完善分水指标的市场交易机制,提高都市圈水资源承载力。围绕主要河流污染排放、水利工程建设、防洪排涝、排水工程等加强都市圈涉水安全协调。

三是深化都市圈产业链-供应链-创新链的空间布局优化。在深刻理解都市圈产业空间、创新空间协同布局规律的基础上,明确推动都市圈经济高质量发展的空间抓手。

四是以都市圈为单元重构未来美好生活和人居场景。倡导以自然为美的都市圈建设模式,构建一日休闲游憩圈,保障必要的休闲服务设施空间,加强自然文化景观和风景道周边区域风貌协调治理,构建大中小城市和城乡融合发展的网络化都市空间。

中国都市圈规划建设面临的“四座大山”

原文始发于微信公众号(规划中国):培育发展现代化都市圈,推动区域高质量发展

新一轮都市圈规划开展的总体思路

新一轮都市圈规划开展的总体思路 图1 早期南京都市圈规划探索

图1 早期南京都市圈规划探索 都市圈规划关注的重点

都市圈规划关注的重点 图2 西安都市圈空间格局规划图

图2 西安都市圈空间格局规划图 图3 成都都市圈空间布局规划示意图

图3 成都都市圈空间布局规划示意图 图4 长株潭都市圈铁路规划示意图

图4 长株潭都市圈铁路规划示意图 图5 福州都市圈产业与创新空间格局图

图5 福州都市圈产业与创新空间格局图 图6 重庆都市圈空间布局图

图6 重庆都市圈空间布局图 图7 长株潭都市圈空间格局示意图

图7 长株潭都市圈空间格局示意图 图8 福州都市圈生态安全格局

图8 福州都市圈生态安全格局 图9 福州都市圈跨界空间协调图

图9 福州都市圈跨界空间协调图 对都市圈发展规划的展望

对都市圈发展规划的展望

规划问道

规划问道