一

引言:四川盆地乡村振兴需要

新型村镇空间规划引领

四川盆地在太空中看就像镶嵌在东南亚中央的翡翠宝石,在盆底16万km²的土地上,由川西平原、川中丘陵、川东低山平行岭谷构成,聚居着近1亿人口,有50%是农村人口,分布在100多个县(市)域、3 000多个镇(乡)域内。这个山川秀美、温润湿热、资源多样、物产丰富的地区誉为“天府之国”,历来是重要的农业生产区,在此产生了改革开放全国第一个乡政府(广汉向阳乡)。包产到户的农村改革更是充分释放了农民积极性,创造了盆地农村生产发展的奇迹,留下“要吃粮、找紫阳(时任四川省委书记)”的佳话。

但随着中国改革开放40年以来的城市化发展,农村青壮劳动力超过1/3常年外出务工,盛时聚居近亿的盆地乡村,迄今仅常住不到5 000万人,且以老弱妇孺为主。交通的便利使广大农村不再依赖场镇而直接到县城寻求公共服务,服务农村、带动农村的场镇发展也停滞不前。虽自20世纪90年代以来,国省针对单镇单村的各类试点镇、特色村政策资金支持不断,但镇村衰落情形未有明显改变,仍面临人口流失、生产停顿、房宅闲废、环境恶化的整体困境。

近几年,随着成渝两地综合改革配套实验的探索,精准扶贫工程实施和乡村旅游的兴起,涌现出众多具有影响力的乡村发展点,为乡村振兴提供了有益的示范,诸如成都郫县战旗村、崇州竹里村、都江堰三坝村、广安武胜高洞村等,但这些村往往倾全县乡村发展资源集中塑造,一枝独秀,有一定特殊性,推广性不足,不易带动乡村片区整体进步,还需要从全域规划编制和实施机制上深入研究探讨。

村镇规划处于我国空间规划体系的最基层,是实现广大国土空间治理的根基,也是引领乡村振兴的基本。传统的村镇规划一般分为4种类型,一是住建部门的镇规划、村规划,二是农林部门的产业规划,三是国土部门的土地利用规划,四是旅游部门的乡村旅游规划。四类规划各有侧重,尤以住建部门的镇规划历程最长,30年来川渝各级政府投入了相当的人力财力基本做到了镇镇有规划,但这些规划除了存在多规冲突外,更大的问题是镇村缺乏发展动力,规划实施基本为零。所以新的村镇空间规划须按“多规合一”的要求,首要解决如何聚合发展资源,促进开发,带动整治。笔者有机会以两个地区为标本来探索,一是略偏远位于川中丘陵地区的武胜县乡村区,一是成都都市远郊川西平原的都江堰市乡村区。

二

概况:镇域小、居点散、耕地

少、产业弱、场镇旧

武胜县全域为丘陵,960km²,农村及场镇户籍居民约70万人,730人/平方千米,共31个乡镇,平均每镇30km²、2.3万人、场镇0.4万人,产业以粮油为基础、晚熟柑橘生态黑猪为主、蚕桑水产蔬菜土鸡为特色,局部有农家旅游餐饮接待。县域城镇体系规划预测场镇由2006年的12km²增加到2020年的18km²,13年过去了,基本没有增长。农业生产技术的发展和人均可利用农地稀少空余了劳动力,集体加工经济缺乏又无法吸纳,在城市务工的收入是农村的好几倍,所以武胜全县常年38万农村劳动力外出务工。

都江堰东部平原乡村地区约400km²,农村及场镇户籍居民约40万人,1 000人/平方千米,涉及14个镇,平均每镇30km²、2.8万人、场镇0.5万人,产业以粮油蔬菜为基础、猕猴桃苗木花卉和旅游餐饮接待为主、茶叶中药材为特色。2004年的县域城镇体系规划场镇由7km²增加到33km²,15年过去了,加上灾后重建因素,青城山镇、浦阳镇两个重点场镇共增加约4km²,其他镇少有增长,距规划目标很远。全市常年近10万农村劳动力外出务工。

两地的乡村居民点群密度大概20处/平方千米,每处10~20户,50人,占地0.5万m²,人均耕地1.38亩、可支配收入均为1.2万元。全国乡村振兴先行省浙江省每镇平均约80km²、3.6万人、镇区1.0万人,人均可支配收入为2.7万元,发展指数是四川盆地的2倍多;乡村居民点群密度大概2处/km²,平均每处150户,500人,0.5万m²,恰好10倍关系;场镇近15年来因工业小区、住宅新区、学校建设,均有增长,面积增加2~5倍不等,也吸纳了不少中西部的劳动力前来务工。两相比较,四川盆地各乡镇域小、人少、钱贫、点散,存在场镇老旧、公共服务欠缺、集体产业落后、青年外流严重的问题,当前迫切需要把场镇做大做强、提供更优良社会公共服务、增加就业、吸纳剩余劳动力、吸引年轻毕业生创业。

三

策略:构建以中心镇发展单元

为基本的县域村镇规划体系

培育部分有基础的小城镇增大、带动周边乡村发展一直是四川解决乡村问题的重要抓手,从20世纪90年代初的试点镇到现在的特色镇,前后花费了大量行政资源进行规划编制和政策匹配,但收效甚微。比如武胜县的飞龙镇、都江堰市的聚源镇30年来均列为试点镇、特色镇,城镇规划编了多轮,但场镇规划实施、规模增长基本为零。究其原因,主要因为相邻乡镇同样多轮编制规划、争取政策、抢抓机遇,导致上级发展资源分投、小散见效难,本镇内部支撑资源有限、需求不足,场镇难有起色,因此需要选择具有中心镇潜力的场镇集中资源去发展。

场镇的发展又是基于本身所带动影响的乡村腹地,因此要突破本镇行政范围、整合腹地资源,理顺场镇与服务片区的交通路网联系、生态保护格局、产业分工协作,使其构成一个共同体,聚合成强力发展的生命体单元。这样一个共同体的中心服务半径又不宜太大,否则村民获取公共服务又很不方便,因此要从全域考虑均衡布局。单元确定后,可按单元去进行分区规划细化空间布局。一般一个县域1 000~2 000km²,县域“一张图”既要能全局结构性把控又要看清项目地块是不可能的,而一个多镇分区单元面积约100km²,“一张图”既能全局结构性把控又能看清项目地块,既利于领导精准决策又便于部门实施管理。在此分区基础上再把场镇发展区、重点农业发展区(5~8km²范围)提出来进行详细空间规划,对各类空间进行平面形态、立面轮廓、表面风貌、内在业态精准导控,才能指引各类项目设计建设统一有序、互不冲突,才能避免杂乱无章、实现空间资源的高质量利用。

两个县市新一轮乡村空间规划都是从单镇的规划入手,认识到其局限性,然后扩大到多镇单元、最后全域统筹,经过近两年的探索实践得出破解四川盆地乡村发展的规划模式:引导多镇联合,突出中心镇带动,构建新型县域乡村空间规划体系,形成县域总体规划—联镇单元分区规划—联村社区详细规划三级体系。如此多个中心镇单元分区规划组成县域空间规划基本,再根据需要选择性地进行重点街道、社区的详细规划,满足项目实施管理的需要。县城区则作为城市单元另行编制县城区分区规划和控详规。县域总规由省级审批、各分区由县审批报市备案。有了中间层次的支撑,县域总规就可更突出结构性,提高编审效率,通过县分区规划的审批赋权,可提高各县自主权与积极性。也可避免因完成每个乡镇域每个场镇规划任务去应付式规划、走过场、劳民伤财不起实效。

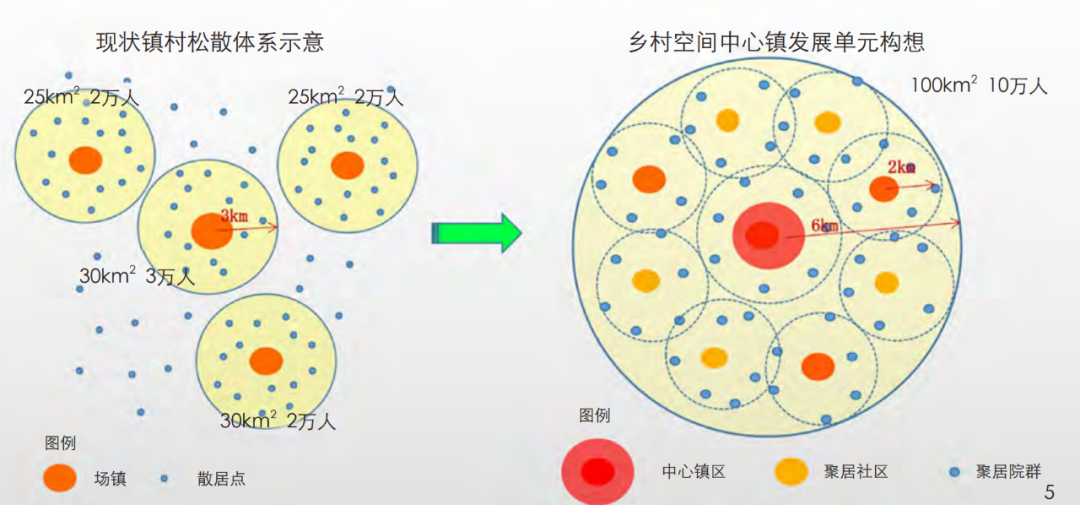

中心镇空间发展单元规划演变示意图

四

中心镇发展单元的划分与层级

—多镇共联、三级聚居

以县域为整体,统筹平衡划分。基于地域相邻、地貌相似、人缘相亲、禀赋相近等因素,坚持多镇协作、规模适当原则,每个单元覆盖3~5个乡镇,区域面积约100km²、总人口约10万人;中心场镇的选择考虑建成规模、交通联系、用地空间、产业基础、服务距离、山水景观、历史文化等7因子加权评价取值确定,平均服务半径6km,构建电瓶车20分钟生活圈。中心场镇和区划确定后相应配置建设用地指标、道路市政体系、公共设施体系。以中心场镇为核,围绕其形成新型社区—新型院落两级聚居点覆盖全域,原有场镇则规划为场镇型社区,无需按镇乡级标准配置公共设施。

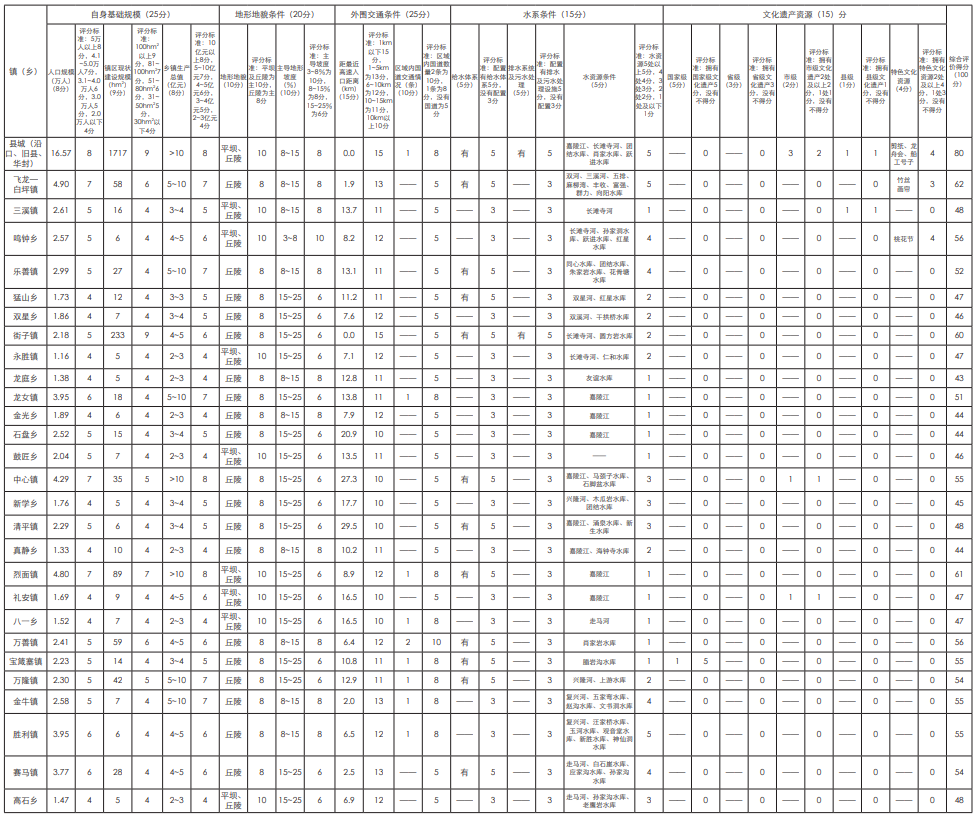

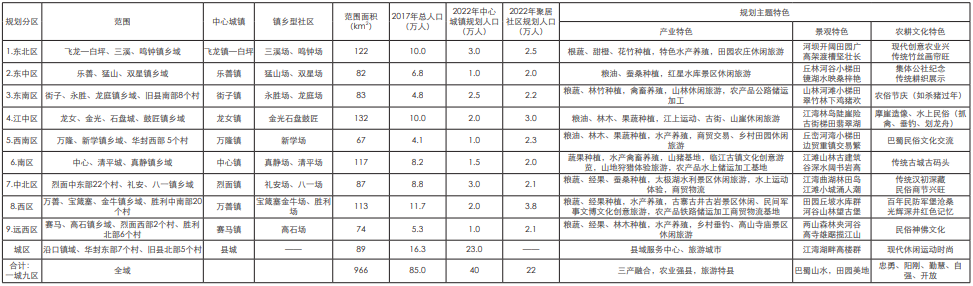

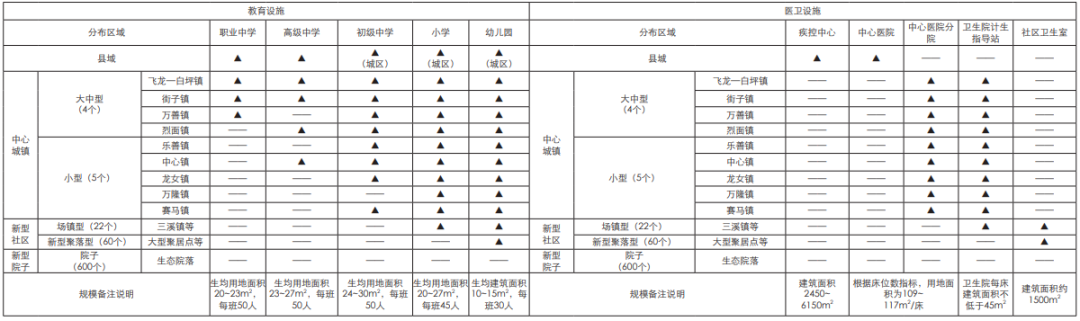

武胜全域乡村通过对31个场镇综合评价(表1),选定9个中心场镇,全域乡村划分为9个发展单元,每个单元70~120km²,3.3万~8.8万人,中心场镇1.1万~3.5万人;按休闲旅游、商贸物流、加工制造、文化创意四大产业特色加江湾、河滩、田园、山林四大景观特色组合构成各单元主题特色(表2);围绕每个中心场镇布局包括原集镇在内的约8个新型聚居社区,围绕每个社区布局约10组聚居院子。各类公共设施按照新的规划相应布局(表3)。

表1 镇(乡)发展条件评价体系表

表2 乡村发展单元分区规划一览表

表3 武胜县村镇公共服务设施布局规划一览表

都江堰市东部平原乡村区400km²,14镇共30万人则规划为4个中心镇单元,分别为以青城山、蒲阳、聚源、柳街场镇为中心镇,特色依次为度假旅游、装备制造、文创旅游、农贸综合;镇区规划规模3~12km²,同样围绕每个中心镇区布局包括原场镇在内的约8个新型聚居社区,围绕每个社区布局约10组林盘院落。

五

全域“三生”空间规划到中心镇

发展单元的传导

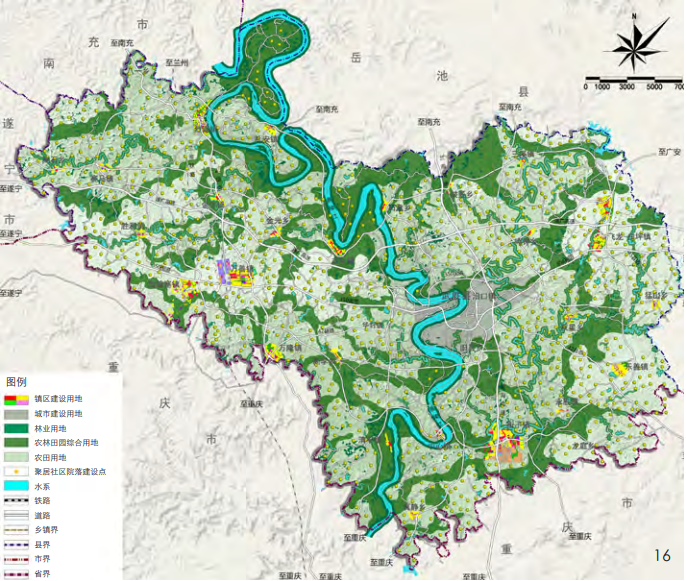

武胜全县按照主体功能定位,统筹推进城乡空间的开发、保护和整治,加强国土空间管控,推进综合整治,形成高效、协调、可持续的国土空间开发格局。开展县域资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价,科学划定生态保护红线、永久基本农田和城镇开发边界,合理设置生态、农业、城镇三大空间比例,构筑县域“三区三线”空间格局。

1

乡村自然生态空间保护传导

县域自然生态空间按照保障生态安全的生态敏感维度、维护生物多样性的生态维育维度和生态空间紧缺的生态结构性维度的控制要求,通过对坡度、林地、农田、山体、水体、潜在淹没区、地温、城镇斑块八项生态要素分析,识别出保障武胜生态安全所需要保留的生态敏感区域。县域在“两山”理论的指导下,统筹山水林田湖草系统治理,利用“十丘一江七河网、百库千塘万丛林”的生态基础,构建“三带七峰、一江两岸、七网九片、万院阡陌”的生态生命共同体形态。

飞龙—白坪中心镇在县域生态空间控制要求的基础上,控制生态结构体系,同时精准将良好的生态以“点线面”的形式进行深化。主要包括水源涵养生态空间、自然水体空间、长滩寺河两侧及主要水库周边生态空间、主要景区及其他生态高敏感区等。规划生态空间28.2km²,占总面积的23.96%。

2

乡村种植生产空间规划传导

县域农业种植生产空间以土壤、地温、林地、坡度、水系五项要素分析,综合评价划分适宜种植区、较适宜种植区、一般适宜种植区和不适宜种植区。同时,按照规模化、集约化、产业化、特色化的发展方向,以“创新、协调、绿色、开放、共享”理念为指导,以优质粮油产业为基础,晚熟柑橘产业和生态黑猪为主导,建成特色突出、优势明显、集中连片、效益显著的现代农业产业基地,形成上台丘坝种养区、中台河谷丘坝种养区、下台江岸丘谷种养区和山地旅游景区种养区四类种养分区。

飞龙—白坪中心镇以县域的种养分区为基础,以上台丘坝种养区为主,结合自身实际和发展需求,避让不适宜种植区,规划农田、果园、经济林等产业布局。全镇规划农业种植生产空间84km²,占总面积的71.45%。

3

乡村生活聚落空间规划传导

县域生活聚居空间以现状人口分布及聚居点、交通通达条件、坡度、服务设施、取水可达性五项生活聚居要素分析,明确适宜生活区,基于水、粮食、用地、环境等资源承载力分析,明确城镇人口规模和用地规模。

飞龙—白坪中心镇在上位控制规模的基础上,落实镇区用地。同时,精准对城乡建设用地实施差异化整治,按照搬迁型、控制型、保留型和新建型四类方式对全镇158个院落进行整治布局。

武胜县域乡村聚居空间规划图

4

乡村旅游规划及其传导

县域坚持全域“景区化、景观化、可进入、可参与”理念,打造“山水映衬、田林交融、形态各异、婀娜多姿”的丘陵坡地景观,重塑“嘉陵山水豪放多情、川东田林婉约迷人、农耕生产变幻多彩、乡俗文化繁荣璀璨”的迷人乡村画卷。规划布局1处世界民防遗产景区,1处国家级水利景区,3处沿江农业湿地公园,6处山地森林农林公园,9片乡村农业休闲景区,42个独立景点。

飞龙白坪中心镇在县域旅游布局的指导下,结合自身资源优势,以三产融合发展为抓手,形成“一心、两廊、一环、六区、七点”的旅游布局体系,打造以亲子研学、健康养生、运动观光和生态观光为主的特色景区。

六

结语

四川盆地乡村自清代“湖广填四川”大规模移民以来逐步形成现在的格局,其“随田散居、村小点密、场镇均布”的聚落分布形态别具一格,有别于其他农业地区围绕宗族祖院大规模聚集成村的普遍状态,有其独特的历史背景,在手工作业的田耕时代具有积极的价值,随着农耕出行交通和种收的机动化普及,“散居”已没有必要了。城市化形成人群的生产生活聚集,带来的规模效应使我们拥有便捷的公共服务和更多的发展机会,一代又一代的农村青年都将涌入城市和城市群发达地区寻求发展,“一亩地”的人均农地资源产出也无法达到和城镇务工一样的收入水平,盆地乡村人口必然要继续外流,乡村的闲废状态将依然存在,各场镇的发展动力将仍然不足,乡村的生态修复、土地整治、国土空间的高质量利用面临巨大挑战。建立以中心镇为核心的多镇共享联合发展单元分区空间规划层级,聚合更多的地域、人口、发展资源,集中力量把中心镇做大做强,或许会成为突破口,实现乡村的整体振兴。

武胜县在乡村总规后完成了飞龙—白坪四镇联合发展单元分区规划,中心镇区详细规划和高洞村3村联合社区详细规划,有效指导了现代农业园区的提质升级。飞龙—白坪四镇先后获得了“中国十大最美村庄”“中国民间艺术之乡”“全国宜居村庄”“乡村振兴先行区”“中国农业公园”“国家4A景区”殊荣,现代农业园区管委会、农投公司的统筹协调权限扩大到四个镇。都江堰市在乡村总规后完成了聚源片区四镇联合发展单元分区规划、中心镇区详规、乡村重点地段详规设计,也组织成立了涵盖四镇的灌区功能区管委会和文旅投资发展公司。两个市县于2019年11月均完成了四个镇合并成两个镇的行政机构改革,下一步肯定会进一步合并。一个新型的独特的盆地乡村空间规划与治理体系正悄然形成,令人期待。

坚持共享联合的理念,在县域乡村建立起总体规划—联镇单元分规—联村社区详规三级全覆盖空间规划体系,将有序促进镇、村合并改革,很好发挥县、镇、村党委政府统筹调控优势,推动“镇乡融合提效力、整合资源提效益、改革治理提效能”,让村民充分认同、运用市场机制调动个体积极性主动参与,有力促进中心镇建大建强、田园开发上规模升质量、聚居社区院落宜居,彻底改变各镇、各村、各户为政,乡村散、乱、弱、贫的困境,实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村整体振兴目标,让欠发达的四川盆地乡村升级为新型“天府之国”。

作者介绍

彭万忠 蒲锐 上海同济城市规划设计研究院有限公司

全文刊载于我院《理想空间》第85期

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):理想空间 | 多镇共联:四川盆地村镇空间规划模式探索与实践——以武胜县及都江堰市为例

规划问道

规划问道