本文为中国城市规划设计研究院历史文化名城保护与发展研究分院院长鞠德东在“2022年度中规院学术交流会”上做的报告。感谢作者授权发布,感谢会议主办单位总工室等部门提供的资源支持!

1►

发展历程和重要理论创新与实践

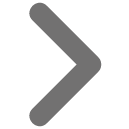

图一

图二

点击图片浏览>>>

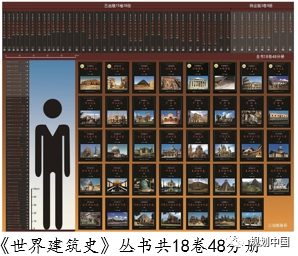

王瑞珠:《世界建筑(含城市)史课题研究》阶段成果汇报——兼论世界建筑史学的历史及现状

在过去的40年间,中规院名城分院一直致力于标准规范的研究工作,积累了丰富的经验。完成了《历史文化名城保护规范规划》(2005版)的研究编制,2018年完成《历史文化名城保护规划标准》的编制。期间,在1993至1996年开展了中英交流,共同研究《中英合作历史古城保护规划比较研究》课题,这三年的研究有力支撑了2005年《历史文化名城保护规划规范》的研究和出台。

点击图片浏览>>>

名城标准凝古今智慧,保护实践显传承特色 ——《历史文化名城保护规划标准》解读

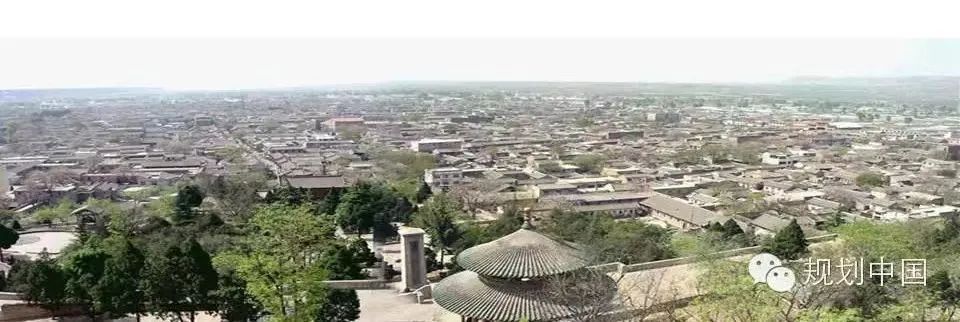

在名城保护领域,名城分院很早就开展历史文化名城保护规划实践工作,在整体性保护方法方面有诸多探索和创新。王瑞珠和赵中枢1988年开展的韩城保护规划就是其中具有代表性的一项,1988年版韩城保护规划是我国首批名城保护规划之一,该项目在全国开创性地提出了划定城址环境协调区,以及在市域范围开展不同区域整体保护的理念。

点击图片浏览>>>

文化传承导向的城市空间发展探索——以韩城总规与名城保护规划为例

多年来,在文物保护规划方面也开展了诸多实践,包括嘉峪关、虎门炮台、五陵原等保护规划工作。这些项目在常规文物保护规划要求的基础上着重体现了我院的技术特点,探索了从城市规划的视角解决文物保护利用与城市发展的矛盾的方法。

点击图片浏览>>>

你想了解的嘉峪关文物保护规划在这里

在区域性遗产保护规划方面,名城分院也较早开展了实践探索。2009年大运河浙江段遗产保护规划由张广汉副总规划师牵头完成。该规划运用线性遗产等新的保护理念认知大运河遗产的构成,科学评估遗产价值,有效地指导了地方相关部门开展大运河遗产保护和环境整治实施工作,为大运河申遗奠定了扎实基础。

点击图片浏览>>>

大运河遗产保护规划编制

2►

近年来的理论和实践探索

十八大以来,名城分院贯彻中央要求,紧扣行业和社会需求,开展了贯穿“全生命周期”的城乡历史文化保护传承的保护理论、技术方法的探索,进行了大量研究和实践,包括历史文化资源普查、保护规划编制、保护更新实施、建设实施评估、政策机制研究等各方面的工作。

2.1 资源普查

以朝阳市历史建筑普查工作为基础,重点探索了历史建筑普查的工作方法和技术路线,实现“空间全覆盖、要素全囊括”,以历史文化价值为导向,从整体、系统的角度来进一步推进历史文化街区和历史地段划定,实现对全域保护传承体系构建的支撑。

2.2 规划编制

在区域历史文化保护层面,我们开展了一系列历史文化保护的研究工作,比如黄河、长江经济带、大运河这一类大尺度区域性的历史文化遗产保护。

在长江经济带历史文化保护专题研究形成了“资源特征-价值脉络-保护格局”的工作方法,彰显长江文化价值,形成流域型遗产统筹保护。

在黄河历史文化保护专题研究过程中,主要探索了区域性历史文化总体特征和地域特色的认知与识别的方法。总结了黄河流域历史文化根源性、主干性、和谐性、融合性的特征,剖析了黄河流域上、中、下游不同时间段遗产分布的特点,提出了针对性的保护措施。

在大运河文化保护传承利用研究工作中,重点探索如何建构分层次、分类型的空间保护体系,提出了由保护系统(宏观)- 文化网络(中观)- 要素本体(微观)构成的层层管控、层层落地的整体性保护传承框架。

在四川省域历史文化保护专题研究中采取历史研究、目标导向、问题导向、管理导向相结合的技术思路,搭建了“省域城镇历史变迁研究、国家视角下的省域历史地位和文化特色分析、全省历史文化资源分布梳理和问题研判、省域历史文化保护总体目标和格局构建、历史文化资源分类分区保护指引”的总体工作框架,研究内容和方法均具有创新性,为省级相关综合规划提供前置性研究支撑。

在历史文化名城的保护领域里,我们也不断探索针对不同类型名城特点的适应性保护技术和方法,主要分为以下几个类型。

一是历史文化名城空间整体性保护的持续探索。在新一版的南京历史文化名城保护规划中,针对南京的特点,我们在市域层面构建了文化生态网络,形成多样文化空间,整体保护和彰显古都历史文化,在更大尺度上来深化和拓展南京已有的历史文化保护体系。

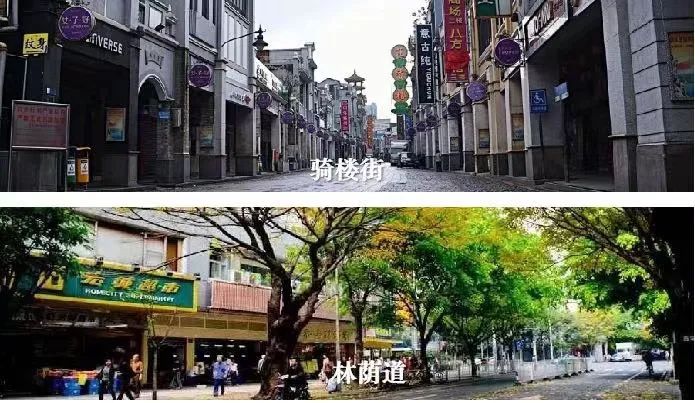

在新版广州历史文化名城保护规划中,重点统筹历史城区的整体保护和高质量发展,系统保护珠江、流溪河、南粤古驿道等沿线历史文化遗产,转化为城市发展的活力廊道。

点击图片浏览>>>

“老城市、新活力”——新时期广州国家历史文化名城保护规划探索

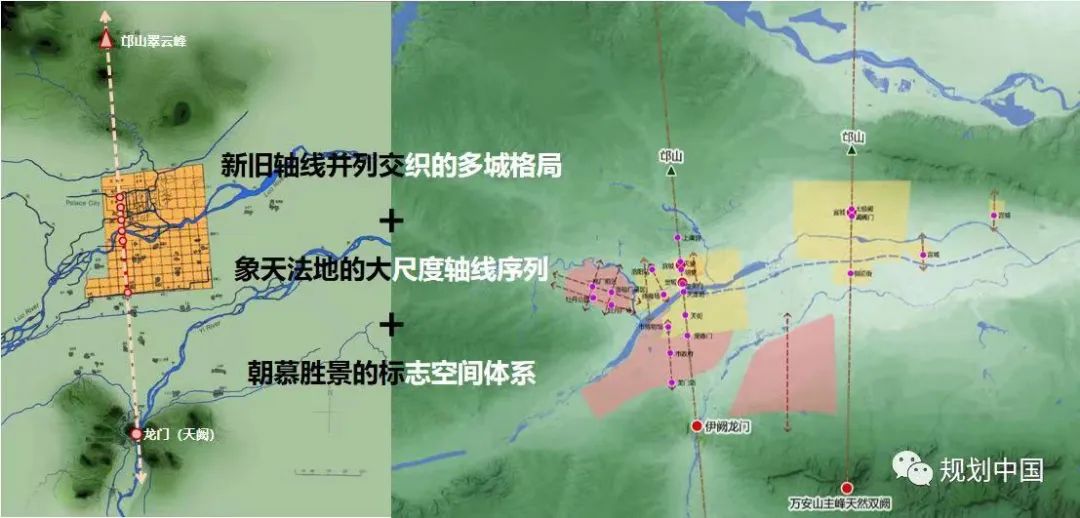

1988年,我们在韩城较早地探索了从历史城区到市域的历史环境保护方法。在新一轮的韩城名城保护规划中,我们更进一步挖掘古城选址和风水环境意象,以古人视角探究城址环境整体保护技术方法。按照控平面、控立体的原则,基于价值判断划定城址环境协调区,运用GIS模拟地貌,提出“见塬不见楼”的高度控制法则。

在阆中新一轮的名城保护规划中,项目组做了大量数据分析和研究,对古城和周围的山水环境进行了科学量化分析,在此基础上提出了古城协调区、古城山体整体保护要求。在过去的整体保护理念基础上,又向前进一步拓展精细化、科学化的技术方法。

拉萨是中规院持续深耕三十多年的一座历史文化名城。在新一轮的名城保护规划中,项目组通过系统观、整体观、环境观、历史观等综合分析拉萨历史文化名城的价值,探索开展拉萨河谷内的整体保护,保护拉萨老城、历史性山水背景区、关联性遗产共同构成的历史扇面。

二是结合不同名城的特点,有针对性探索拓展保护层次,完善保护体系。在名城保护研究过程中,针对名城的特色来丰富保护层次,完善保护体系。比如,福建莆田名城在长期发展过程中不断从陆地向海拓展,其城乡聚落演变和分布特征与海陆演变、陂渠修建有高度耦合性和关联性。在莆田名城保护规划中,我们着重强调保护兴化平原的农耕治海文明,特别增加了兴化平原作为保护层次,系统构建保护体系,明确保护措施。

在这一轮杭州名城保护规划中,特别提出了“名城核心区”的概念,主要是针对杭州历史城区外,在城区和市域之间呈现出特别密集的遗产分布状态而提出,这是一个介于中心城区和市域之间的层次。我们提出“名城核心区”的保护层次,希望以其串联三大世界文化遗产(西湖、大运河、良渚)、多条文化线路以及众多历史人文景观,特别体现了杭州历史文化名城的特征和特质,在此基础上进一步构建具有杭州特色的历史文化传承体系。

2013年,我们在研究湖州名城时我们碰到一个挑战,因为是名城申报项目,要清晰回答为什么要把湖州列为国家名城,其突出的价值特色体现在哪里,只是湖州老城的格局和几个街区吗?江南地区类似的古城古街也还不少。在研究过程中,我们发现,湖州名城的一个重要特点是溇港系统、塘浦圩田系统和城市之间相互依存的关系,认为这是滨太湖地区城乡聚落与自然环境和谐共生发展的典范。规划重点挖掘城市发展演变的自然脉络,构建湖州太湖溇港保护层次,强化自然与人文遗产网络有机融合的特色空间结构。保护溇港圩田系统及其所滋养的城镇村聚落,共同构成了具有鲜明地域特色的溇港文化景观。名城规划完成之后,该价值特色受到各领域的广泛关注和高度认可。2016年,太湖溇港被列入第三届《世界灌溉工程遗产名录》。2018年,“浙江湖州桑基鱼塘系统”被列入联合国粮农组织“全球重要农业文化遗产”。此后,我们持续深入研究,开展了湖州南太湖村庄带保护规划。

点击图片浏览>>>

湖州市南太湖特色村庄带发展规划

以上的研究和实践,是我们试图从古城与它相关联的地理环境和人文环境方面来开展整体性保护工作的一些探索。

三是对比研究,总结规律,探索不同类型的历史文化名城保护方法。名城各有特点但也有共性,我们在研究过程中注重不同类型名城相互之间的对比研究,总结其中规律,进而探索适应性的保护方法。

比如,对洛阳等大古都、大遗址型的名城,重点是探索了如何针对大遗址的保护和城市发展相互协调,规划以整个洛阳盆地为研究范围,增加中心城区保护层次,整体保护五大都城遗址和相关的苑囿、陵寝、关隘、祭祀场所等都城附属功能区,以及“四山环抱、四水汇流”的自然景观环境。

点击图片浏览>>>

国土空间规划体系下的洛阳大遗址保护简介

点击图片浏览>>>

新时期历史文化名城保护规划探索——以洛阳为例

在开封名城规划中,依据“城摞城”的格局分析,突出明代护城大堤、北宋东京外城、明清城墙三重城垣整体保护,强化北宋东京城地下遗址的分区分级管控,引导地上地下的规划建设活动。

在随州名城规划中,强调整体认知曾随遗址(曾侯乙编钟出土地)和古城的历史和价值关联,通过城址变迁揭示古城与曾随遗址的继承关系,在古城和两处遗址外围,整合保护范围,划定地下文物埋藏区,加强预先保护,保护随州名城之“根”。

对于一些如齐齐哈尔、包头等现当代遗产特征较为突出的名城,我们也探索了适应性的保护传承技术方法。研究多个历史城区划定的技术方法,展示古代历史、近现代以及现当代各个不同时期的建设成就。在齐齐哈尔名城规划中,突出强调新中国现代化建设的成就,整体保护一五时期围绕156工程建设的现代主义工业城区,延续了工业、居住、绿地等功能有序组织的格局。

2.3 保护实施

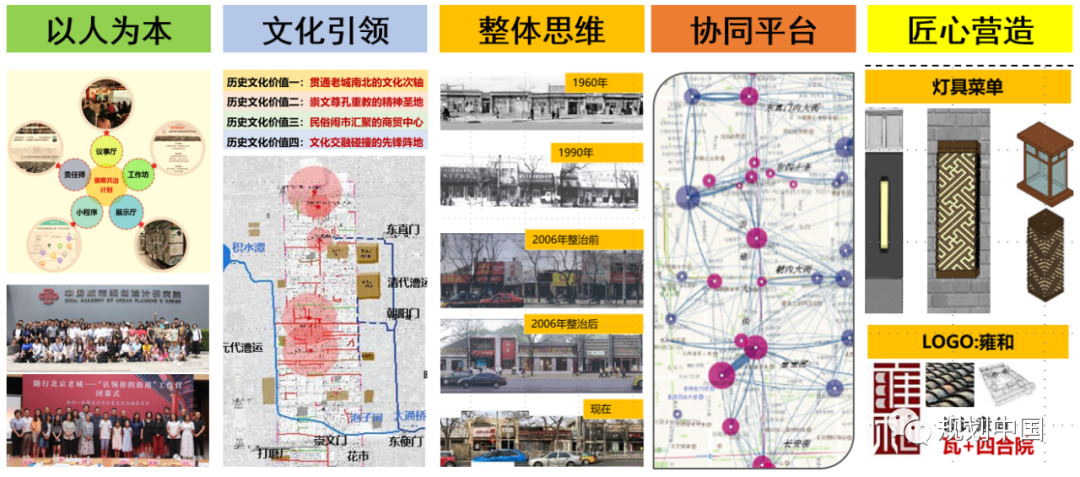

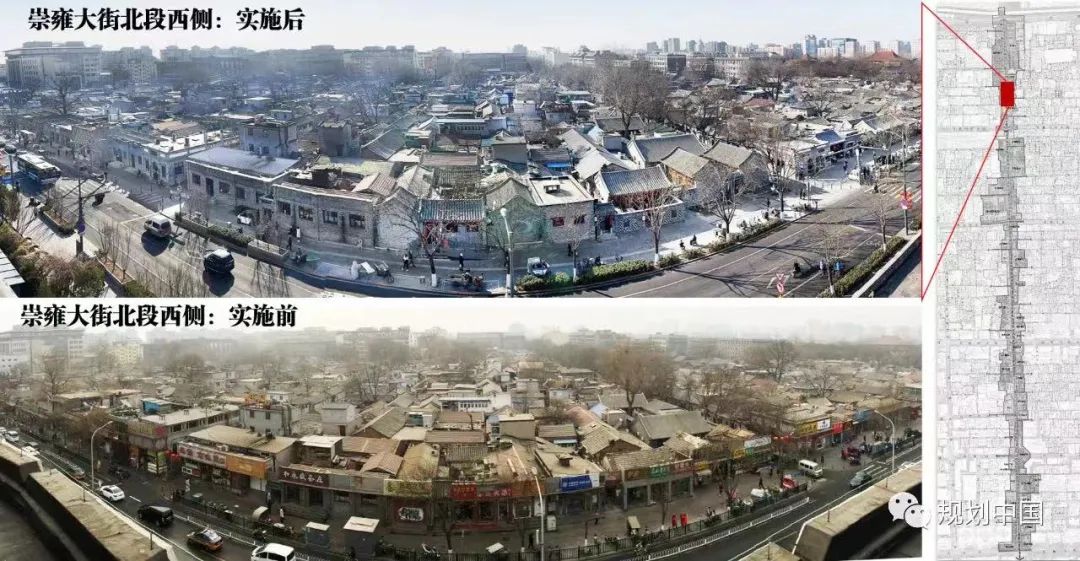

借鉴了中规院在玉树、雄安、汶川等重大项目中探索的工作模式,持续探索老城地区“1+N”的保护更新实施机制。在北京东城区崇雍大街保护更新实施中特别强调以人为本、文化引领、整体思维、协同平台以及匠心营造等(图三),注重协同多个专业共同去推进保护更新的实施。其中,特别强调实施共同缔造“五大计划”,创新式地开展了全过程、全方位、多途径的公众参与,动员社会各界力量,众筹智慧。

图三

点击图片浏览>>>

中规作品︱《北京崇雍大街地区更新规划与实施示范》获全国优秀城市规划设计一等奖

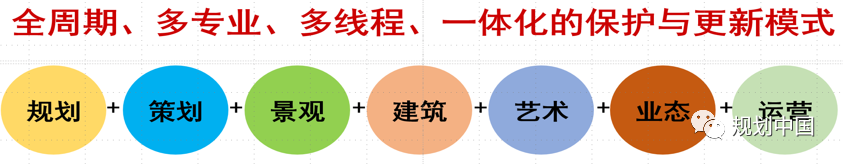

在江西永新古城保护更新工作中,开展了由规划设计牵头,联合多家团队,实现全周期、多专业、多线程、一体化的保护与更新模式(图四),探索了普通县城保护传承的新路径。规划实施中采用微更新的绣花功夫让古城留骨增忆,继承山水营城智慧,让古城望山亲水,推进多专业跨界融合和共同缔造,培育古城发展新动力。

图四

点击图片浏览>>>

中规作品︱《永新古城保护更新规划设计》获全国优秀城市规划设计一等奖

在黄山屯溪老街保护及城市设计中,强调整体性思维、“保护+设计”以及新技术应用。该项目探索“三岸一体、拥江发展”的城市发展与街区保护的良性互动模式。以“整体思维”促进街区保护复兴,关注纵深强调主街与背巷同步更新,融合新技术提升保护规划科学性。从技术主导到技术与管理并重的编制转型,重视精细化管理和政策调控。

此外,在江西抚州市文昌里街区保护及更新实施中注重通过遗产保护带动城市结构优化,街区和城市的整体联动,景观、防洪和保护的系统整合;在江西九江市庾亮南路街区保护及更新实施中,注重尊重多元风貌,以公共空间塑造为重点,统筹解决遗产保护展示和环境提升问题;在滁州古城保护更新中,重点探索品质一般的历史街区的保护修缮方式;在商丘古城保护更新案例中,则重点探索了遭受破坏的古城和历史文化街区如何修复和纠偏。

点击图片浏览>>>

临川古韵 以文而昌——抚州文昌里街区的保护更新实践

2.4 规划实施评估

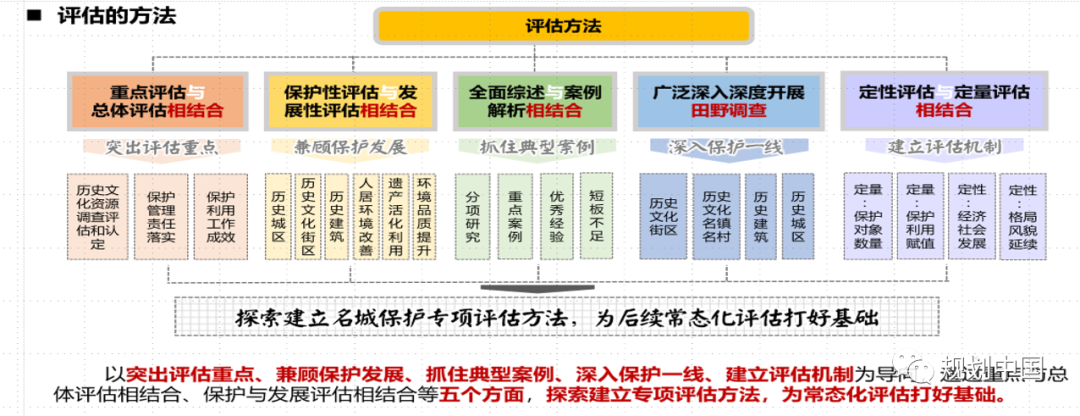

早在2013年,我们开始探索保护规划实施评估工作。近年来,规划实施评估工作日益受到关注。名城分院陆续在杭州、青岛、广州、商丘、聊城、拉萨、衢州等名城探索不同目标需求下的名城规划及街区规划实施评估技术方法(图五),前瞻性、创新性开展实施评估研究及实践。

图五

2.5 政策法规研究

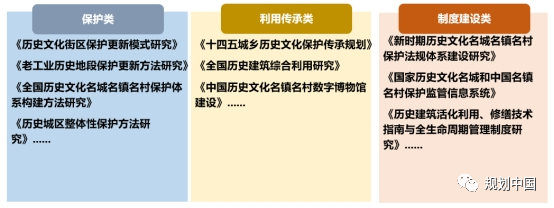

在近几年的政策法规研究中,我们进行了大量工作,开展了包括保护类、传承类和制度设计类在内共计几十项的科研课题和标准规范研编工作(图六)。

图六

3►

未来重点探索的方向和议题

按照“两办”文件总体要求,以下五个方面是总体的要求。第一,完整性,两办意见特别强调全时间周期的概念。第二,系统性,进一步拓展各类保护要素和对象。第三,统筹性,要统筹国家、省、市的联动,构架一个面向未来的城乡历史文化保护传承体系。第四,综合性,强调了保护为基、以用促保、融入城乡的总体要求。最后是全流程,规划只是其中一个环节,要建立全生命周期动态管理机制,着力解决遗产屡遭破坏的问题。其中,需要重点予以关注的有诸多议题。

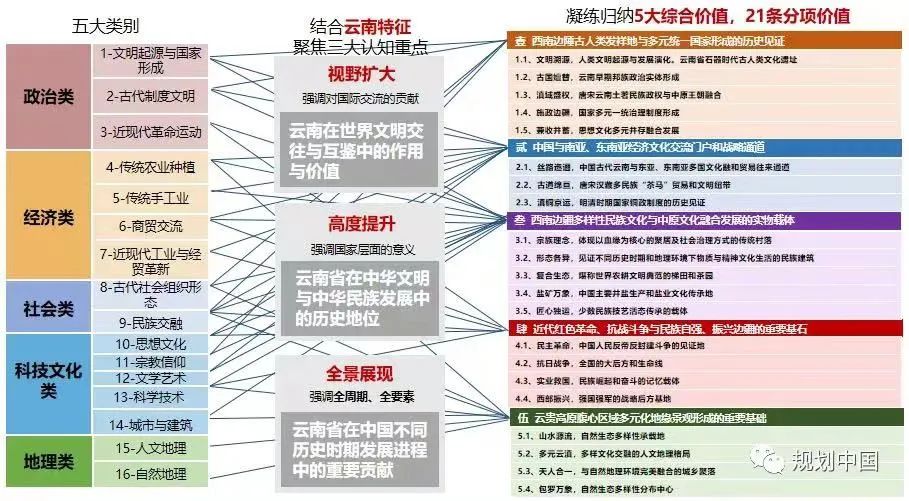

议题一是区域城乡历史文化的整体保护。中规院牵头开展了全国城乡历史文化保护传承体系的编制探索,现正在开展云南、安徽、福建、浙江主要省份的历史文化保护传承体系工作。不同省都有自己的遗产分布特点和具有特色的历史文化价值体系。省内及省际的小区域和流域历史文化保护工作需要持续关注。

点击图片浏览>>>

省级城乡历史文化保护传承体系规划编制探索

点击图片浏览>>>

《安徽省城乡历史文化保护传承体系规划》公开征求意见

议题二是非名城历史城市、非街区历史地段的保护与传承,这是未来非常重要的拓展方向。按照应保尽保要求,挖掘历史价值,阐发文化内涵,以文化为引领,将保护传承的思路应用于城市和片区的更新设计中。我们在北京大红门地区、兴义古城、北京香厂新市区等都开展了相关的研究和探索。

议题三是历史城区的整体保护与发展。探索历史城区整体保护的理论与方法,研究中国古代营城智慧和整体性特征,从技术、制度两方面形成历史城区整体保护更新的实施建议和行动正面清单,系统评估、指引各城市对历史城区保护更新工作的开展,要从碎片式保护走向整体保护和复兴。

议题四是历史文化街区的保护更新。在新要求下,如何把历史文化街区保护更新工作再进一步研究和拓展。科技部“十四五”重大项目“历史文化街区保护更新方法与技术体系”的理论研究及探索包括监测体系、集约高效、遗产保护、智慧展示等工作。

点击图片浏览>>>

中规院牵头承担的“十四五”国家重点研发计划“历史文化街区保护更新方法与技术体系”项目启动暨实施方案论证会顺利召开

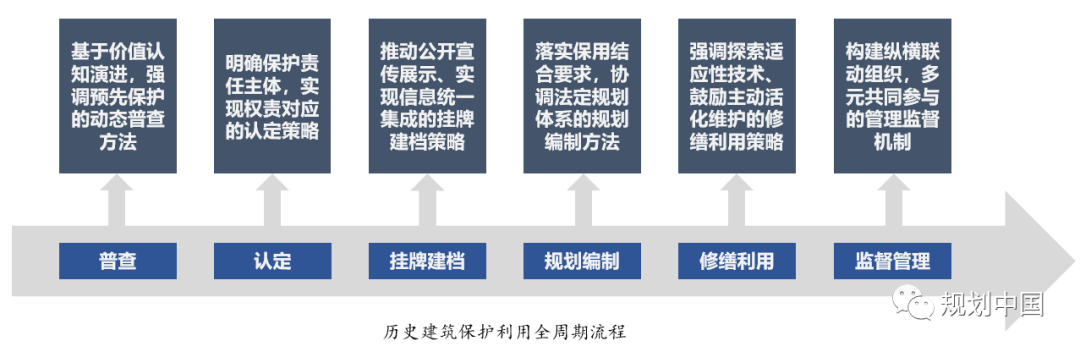

议题五是历史建筑的“延寿”与“活化”。需要进一步探索历史建筑的功能完善与性能提升,破解历史建筑检测难、加固难,探索适应性检测、加固技术,破解绿改技术薄弱,研发历史建筑绿色化改造技术。强调历史建筑全生命周期的系统性研究(图七),针对历史建筑保护利用全周期流程健全的关键方法和政策工具,探索历史建筑保护利用多种合作机制下的协同实施模式,形成行业标准-法规政策-应用技术-示范项目的工作成果。

图七

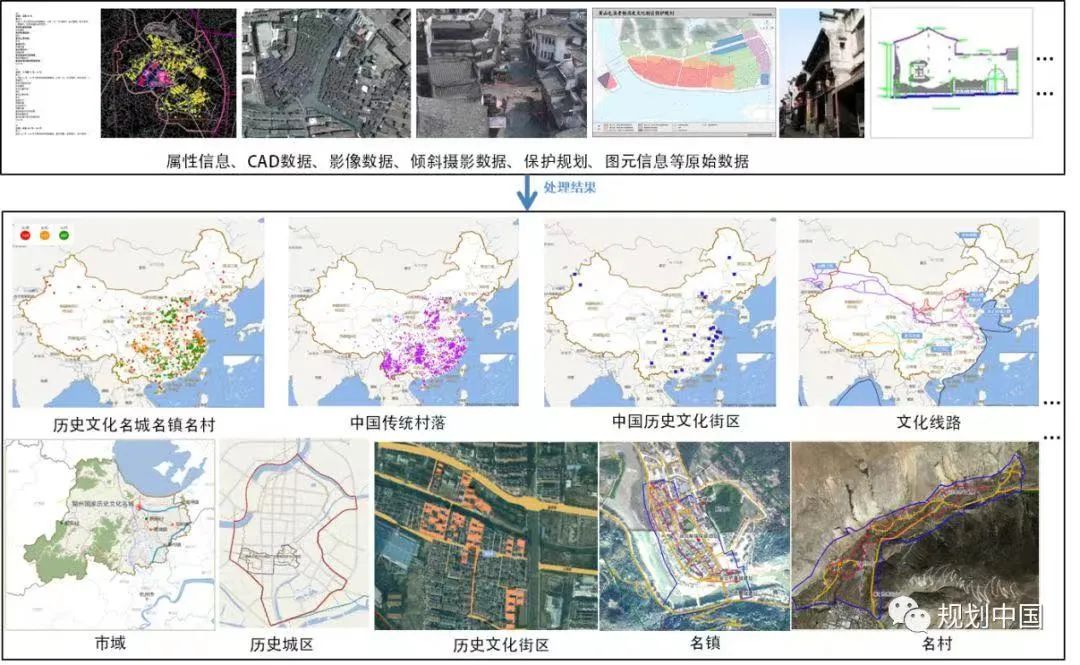

议题六是数字化、信息化、新技术的应用,实现技术及应用的迭代升级。近几年,中规院配合住建部的基于信息报送数据收集存储的“五年划定”平台(图八),持续支撑历史文化街区划定和历史建筑确定数据上报工作。基于新技术宣传展示的名镇名村数字博物馆项目和传统村落博物馆项目,利用倾斜摄影、三维全景等新技术实现名镇名村数字化展示与宣传。

图八

点击图片浏览>>>

国家历史文化名城和中国名镇名村保护监管信息系统的建设研究

议题七是构建“全生命周期式”的保护管理体系。建构“申报认定、保护规划、保护修缮、利用传承、责罚奖励、监督管理”六大版块,探索全生命周期、闭环式的保护管理体系。

以上是对中规院名城分院过去40年来,尤其是近年来部分重点工作做简要报告,继往开来,城乡历史文化保护传承工作任重道远,需要共同探索和实践。

报告整理:张园.

注:文中图片链接为编者所加.

国家历史文化名城保护40年

原文始发于微信公众号(规划中国):继往开来,开拓创新——中规院城乡历史文化保护传承的实践与探索

规划问道

规划问道