耕地是我国最为宝贵的资源,党的二十大报告提出:全方位夯实粮食安全根基,全面落实粮食安全党政同责,牢牢守住十八亿亩耕地红线。

为了有效遏制耕地“非农化”“非粮化”,用“长牙齿”硬措施严肃查处各类耕地违法行为,解决耕地保护存在的责任不清、监管不全、公众参与不足等问题,中央鼓励地方立足实际,探索实行耕地保护“田长制”。

2021年4月,自然资源部办公厅印发《关于完善早发现早制止严查处工作机制的意见》(自然资办发〔2021〕33号),推动建立“田长制”,实行县、乡、村三级联动全覆盖的耕地保护网格化监管。2022年9月,自然资源部发布《耕地保护法(草案)》(征求意见稿),提出耕地保护党政同责,建立耕地保护田长制,实行耕地保护网格化管理。

“田长制”是为落实十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地基本国策而建立的网格化管理机制,由党政领导、集体经济组织分别作为辖区内耕地保护一级、二级、三级田长,村(社区)负责人作为网格田长,将耕地保护任务落实到责任人、责任地块和责任网格,协调整合各方力量,依法依规落实耕地保护责任和义务,形成一级抓一级、层层抓落实的耕地保护机制,进而促进耕地资源严格保护和合理有序利用的责任体系与制度安排。

构建“五级”田长体系。田长设立主要采取分级保护、逐级负责的方式,构建省、市、县、乡、村五级田长体系,村(社区)范围内设置网格田长。各级田长主要由党委和政府主要负责人担任,网格田长由村“两委”成员、村民小组长、村民或符合条件的网格员担任。并在省级设立总田长办公室,市、县二级设立田长办公室,构建上下贯通的耕地保护责任体系和工作机制。

明确田长职责。田长职责主要包括坚决守住耕地保护红线、耕地和永久基本农田用途管制、高标准农田建设、耕地“非农化”“非粮化”监管、依法严肃查处各类违法违规占用耕地行为以及有关法律法规宣传等,涵盖耕地保护、利用和监管等方面。

建立“田长制”考核机制。结合本区域耕地保护重点建立“田长制”考核机制。考核方式采取日常巡查、季度检查、年度总评等综合考核方式,通过对比相关数据等计算总分,划分等级。将考核结果与党政领导班子和领导干部综合考核及年度评先评优挂钩,强化考核结果的应用,推动耕地保护工作。

2017年,山东省在全国范围内率先探索实行“田长制”。2020年以来,北京、天津、吉林、黑龙江、浙江、安徽、山东、广东、广西、海南、四川等省份相继出台田长制相关办法,并在部分地区开展“田长制”试点和探索。

资料来源:各政府门户网站(点击图片,可查看大图)

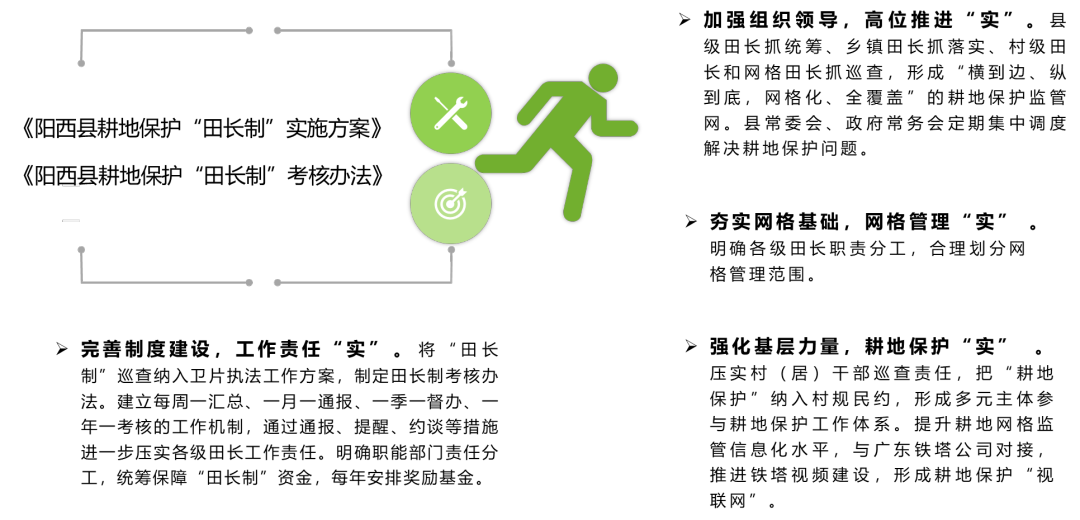

模式一:四个“实”,构筑严密的耕地保护防线

广东省阳江市阳西县通过四“实”,建立党政同责、网格管理、防治结合、协同联动的耕地保护工作机制,构筑严密的耕地保护防线。

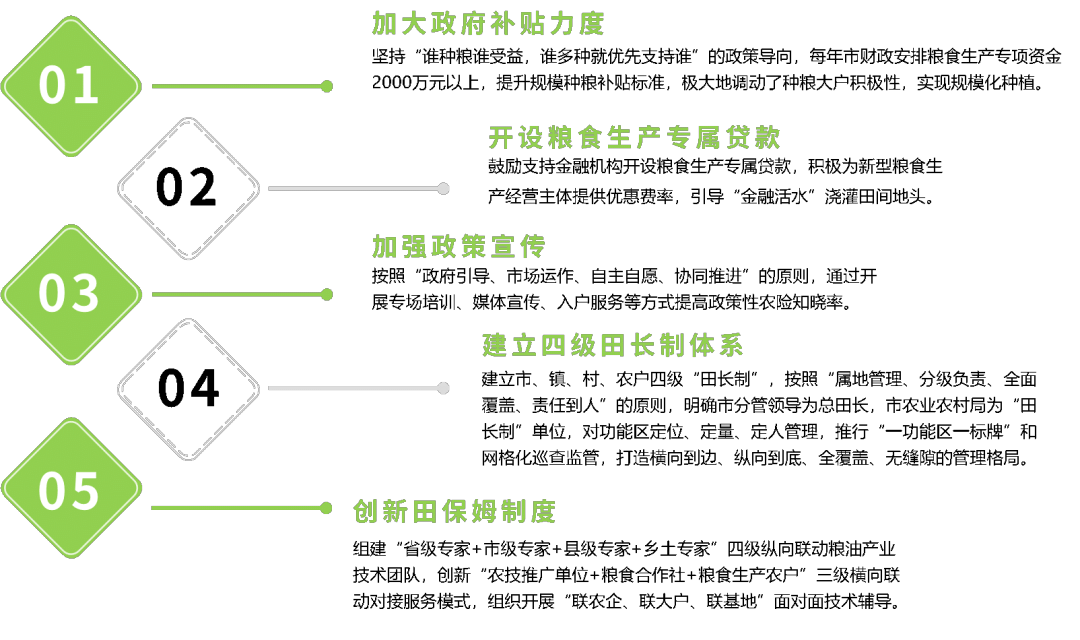

模式二:创新“田保姆”制度,生产、收入双丰收

浙江省永康市通过“田长制”助力“田长治”,建立耕地保护长效机制,解决“怎样种粮问题”,并创新实践“田保姆+田长制”,多措并举,促进粮食生产、农民收入双丰收。

模式三:“公检法”协同机制,落实耕地保护责任

广西壮族自治区南宁市武鸣区积极探索推行“田长+检察长+警长+局长”协作工作机制,充分发挥检察机关公益诉讼职能作用,推动耕地保护共同责任落实、落细、落地,切实保障国家粮食安全。

推行“田长制”,能够有效明晰耕地保护属地监管责任,提升巡查效率,实现多级联动全覆盖的耕地保护网格化监管。

为实现耕地保护责任目标,筑牢耕地保护责任体系,需建立耕地保护“田长制”制度体系,以“田长制”为抓手,设立省市县乡村五级田长,通过织密耕地保护网、多部门联动、多样化机制、加强宣传引导等方面构建横向到边、纵向到底的耕地保护新格局,压实基层耕地保护主体责任。但需要注意的是,基层同时存在着履行河长制、林长制、路长制等多长职责,各长制度均属于层层传导压力、压紧压实责任,工作压力较大。

因此,在合理划分网格,减轻基层压力方面,建议各地在“田长制”实施过程中结合实际,创新体制机制,构建绿水青山综合监管工作格局,统筹推进田长制、河长制、林长制、路长制等多长有机融合,建立生态保护“一长制”,实现多长合一,在减轻基层压力的同时,实现多级联动、齐抓共管。

在创新和完善监管方式方面,建议强化科技支撑,充分利用卫星遥感、无人机探测等技术手段,构建智慧耕地田长制管理系统和田长制巡田移动APP,结合铁塔监控视频,对辖区内违法占地、耕地保护情况进行实时监测监管,第一时间向基层推送耕地信息。切实保护耕地,夯实耕地之基,让农田变良田,走出一条以“田长制”为特色的耕地保护新路径,实现高质量发展。

参考文献:

[1]齐世敬.耕地保护田长制的实践探索与思考[J].中国土地,2022(05):8-11.

[2]吴克宁,郝士横,吕欣彤.“田长制”相关问题分析[J].中国土地,2021(12):10-11.

相关阅读

原文始发于微信公众号(国地科技):耕地保护⑦︱耕地保护“田长制”的典型模式及做法

规划问道

规划问道