写在前面

为改善密路网交通运行连续性,以方格路网为背景,归纳提出4种密路网区域交通组织策略:对向单行、全向单行、交错禁左、全向禁左。通过构建宏观和微观相结合的路网交通仿真模型对不同交通组织策略下的路网车流运行特征和综合效益进行定量分析。结果表明:全向单行相比常规组织对路网运行效率提升最大(31%),但同时产生车辆绕行(6.2%)并增加路网负载(28%);交错禁左对路网效率提升虽然有限(10%),但基本不产生绕行(0.2%)和增加路网负载(1%),综合效益更优。分析不同道路间距和需求等级下的交通组织效果发现:对向单行和全向单行更适宜高密度、低饱和度路网条件,全向禁左不适宜高饱和度路网条件,而交错禁左基本适宜全路网条件。最后,选取济南市中央商务区密路网进行区域交通组织案例分析,验证了分析方法和适应性分析结果的有效性和适应性结果的一般性。

白玉

同济大学交通运输工程学院 副院长 教授 博士生导师

研究背景

密路网场景下道路间距较近(<300 m),车流受沿线交叉口阻断干扰更加频繁,节点延误成为影响路网总体运行效率的主要原因。通过对密路网进行合理的交通组织,能够协调路段交通流线、优化节点交通组织周转,进而改善车流运行连续性和通行效率。然而,现有研究针对密路网场景的交通组织分析较为缺乏,不同道路间距和交通需求对交通组织效果的影响关系也尚不明晰,有必要对密路网场景下区域交通组织策略及适应性进行深入分析。

现有面向区域交通组织的相关成果主要集中在单行组织和禁左组织两个方面,而根据研究内容和方法不同又可分为最优组织方案求解和组织效果影响分析两类。

最优组织方案求解研究主要通过构建宏观拓扑路网模型推导满足优化目标的最佳组织方案。Z. Drezner 等[1-2]率先给出基于交通分配双层规划模型的路网组织方案求解范式。在此基础上,后续研究针对多样化的目标内容和模型参数进行了大量扩充改进。1)单行组织方面,杨忠振 等[3]以最小走行时间、最短绕行距离和交叉口最少冲突点作为目标函数,构建路网单行组织规划模型;刘家军[4]以最小路段饱和度和绕行成本为目标,提出考虑单行组织有效性的最优组织方案;O. Baskan 等[5]、史峰 等[6]则分别考虑了单行道路连续长度对车速的增益效果以及支路路段双向车流的相互影响,进一步对模型进行优化。2)禁左组织相关研究在单行组织基础上增加了对节点交通组织的刻画建模,例如考虑交叉口通行能力与延误变化[7],或构建交叉口虚拟阻抗函数[8]。另外,也有研究综合考虑单行和禁左协同组织或进行相互对比,例如:李琼[9]构建了同时考虑宏观和微观交通组织策略的城市CBD区域交通组织规划模型;J. Ortigosa[10]对比了双行网络、单行网络和禁左网络的行程距离、节点通行能力以及行驶路径冗余等。

组织效果影响分析研究侧重分析实施组织策略前后道路交通运行特征变化和经济社会要素差异,以及讨论组织实施条件、原则等。1)单行组织方面:杨忠振 等[11]归纳了大型活动会场周边道路单行组织策略并通过Paramics仿真验证案例组织策略的有效性;蔡军 等[12]采用VISUM和VISSIM模型对干路单行组织为主,支路和公交专用路双行组织为辅的混合路网进行效益分析,发现单行分流路网在交通绕行和转向比例方面与传统组织策略一致但运输效率更高;王国晓 等[13]讨论了中心城区进行单行交通组织的基本要求;M. J. Davies[14]从经济社会角度总结影响单行交通经济效益的主要因素;W. Riggs[15]分析了单行道路对交通事故、街区犯罪率以及社交行为的影响。2)禁左组织方面,李艳艳[16]对交叉口左转车流特性进行分析,提出实施禁左组织不仅要考虑单个交叉口的交通条件,还要考虑其对邻近路段和交叉口的影响;苏小军 等[17]以两条主要道路与两条次要道路形成的4个交叉口区域为例分析主要道路交叉口禁左对区域交通的运行影响。

以上研究中,经典双层规划模型虽然定量严谨,但其基于拓扑网络的建模方法对节点交通运行刻画有限,不适用于密路网交叉口组织策略的建模分析。而通过案例对比和微观交通仿真分析的相关研究更加直观精确,但其分析范围又局限在单个路段或邻近交叉口,未能揭示区域路网的交通运行规律。可见,既有面向区域交通组织的相关成果虽然较多,却较难直接应用于密路网场景的交通运行分析和组织方案决策实践中。虽然也有部分研究对路网结构[18]、路网布局[19]以及特殊路网[20]组织进行了一定讨论,但是这些研究主要从规划角度进行定性分析,未给出具体的交通组织方法和定量的适应性分析结果。

基于上述不足,本文针对密路网场景归纳了4种区域交通组织策略,并以方格路网为例对各种交通组织策略下的车均出行时间、车均出行距离以及路网车流负载进行定量分析。相比传统路网交通组织分析,本文采用了宏观和微观相结合的交通仿真建模方法,能更好地刻画密路网场景下交叉口信号控制与网络车流分配的相互作用关系。在此基础上,进一步讨论各种交通组织策略在不同道路间距和需求等级下的实施建议,得到的适应性分析成果能为密路网交通组织方案决策和管理实践提供理论参考。

密路网区域交通组织策略

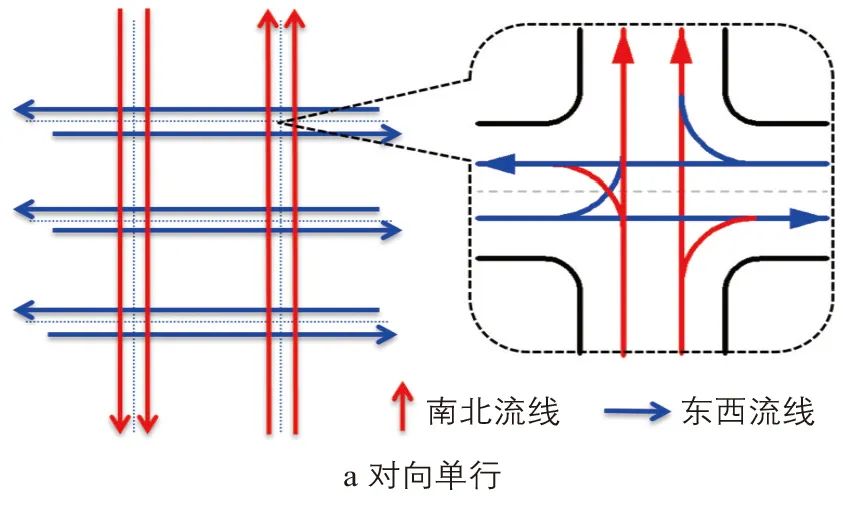

对密路网进行交通组织优化的重点是改善节点交通组织周转能力,降低交叉口通行延误,提高路网车流运行连续性。以方格路网为背景,基于单行和禁左两类基本组织方法,本文归纳出4种密路网区域交通组织策略。

1)对向单行组织。

仅在路网南北(或东西)道路方向进行单行组织且相邻道路单行方向相反,但在路网东西(或南北)方向仍保持常规双行(见图1a)。交叉口流线得到一定简化,单行道路运行速度提高。虽然会引起部分车流绕行,但因为垂直方向保持双向通行,车流绕行距离较小。

2)全向单行组织。

路网所有道路均进行单行组织(见图1b)。交叉口流线得到极大简化,路网总体运行速度提高。由于路网连通性大幅下降,相比对向单行组织,车流绕行比例和绕行距离均明显增加。

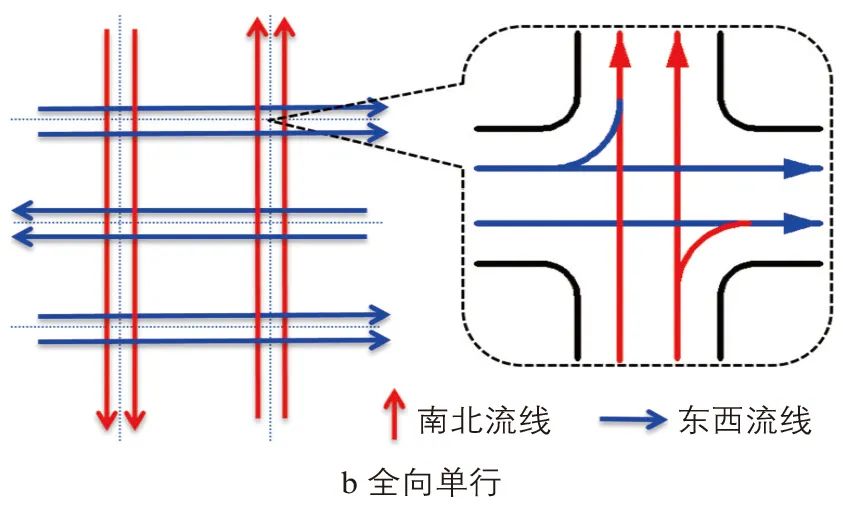

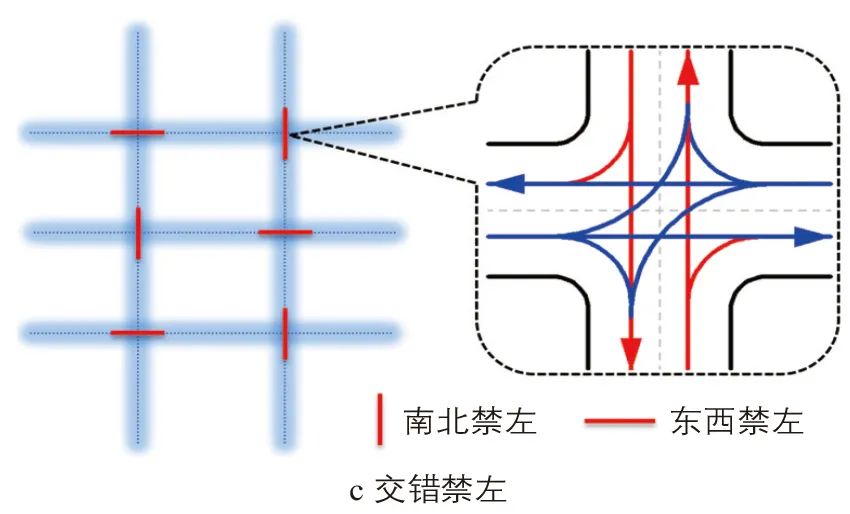

3)交错禁左组织。

在路网节点一组对向道路方向进行禁左组织,并在相邻交叉口交换禁左方向(见图1c)。路网节点能够减少一组左转流线,而当前节点被禁左的车流可利用上下游交叉口提前或延后左转。左转车流虽然改变了左转路径,但不会增加额外行驶距离。

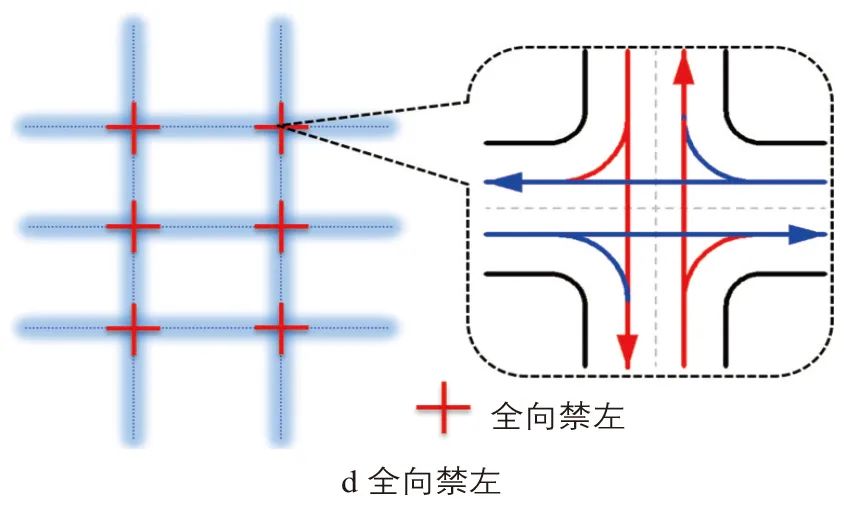

4)全向禁左组织。

在交叉口全部方向进行禁左组织(见图1d)。路网交叉口完全消除了左转流线,原有左转车流需通过邻近道路网格顺时针绕行(绕行距离为一个完整路网方格)。

图1 密路网区域交通组织策略

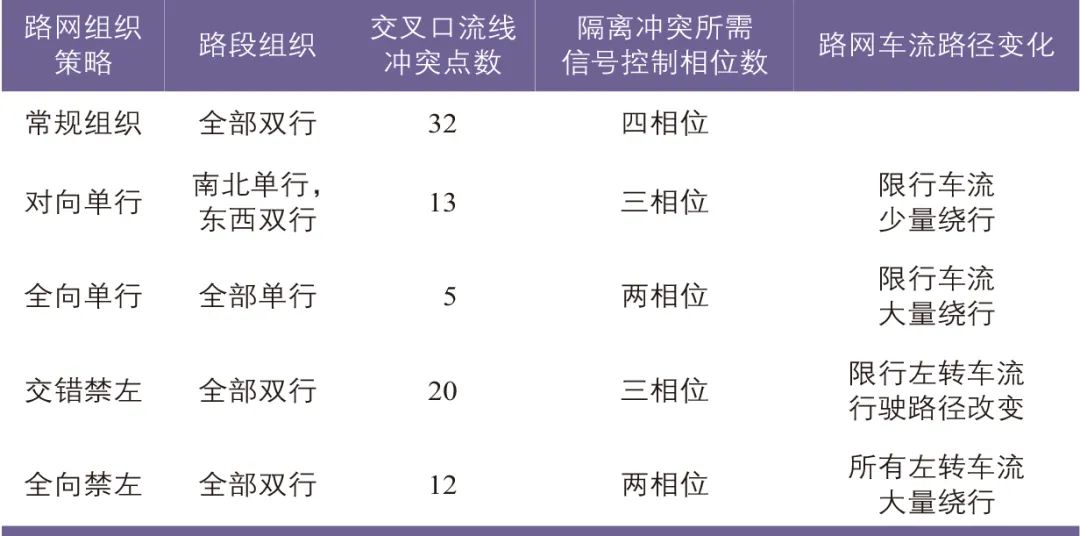

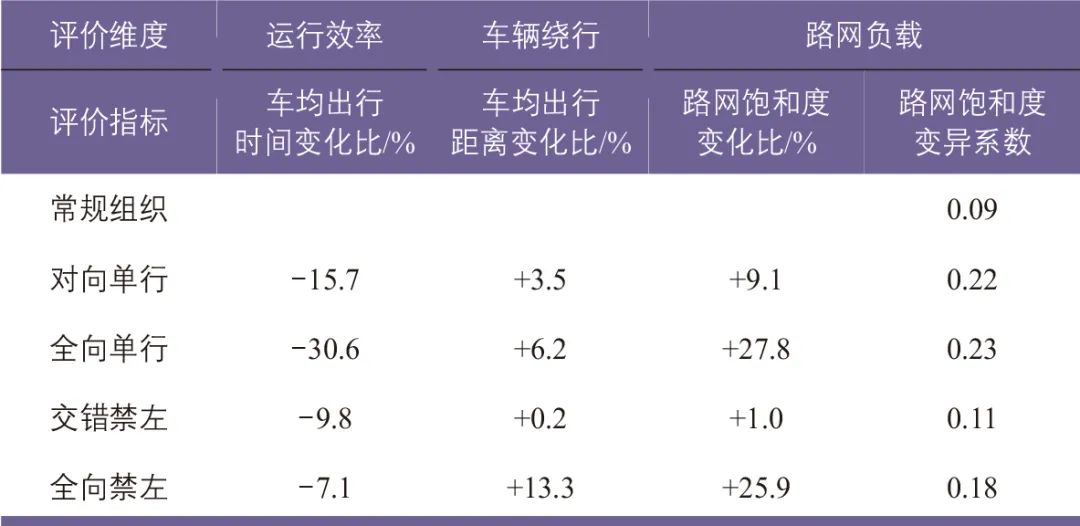

以常规双行组织作为对照组,整理得到4种交通组织策略条件下路网交通运行特征变化,如表1所示。对比可知,4种交通组织策略均能简化交叉口流线,减少信号控制相位数,但也会产生不同程度的车流绕行,进而增加车辆出行距离和道路负载。可见,不同交通组织策略对路网交通运行的影响是多方面的。

表1 不同交通组织策略下路段及节点运行特征对比

路网交通仿真建模

传统路网交通建模分析是通过宏观模型计算车流分布和运行参数进而评价路网的交通组织效益。这一方法虽然能较好地反映不同交通组织策略对车流运行路径的影响,但刻画精度较差。而采用微观仿真模型能更好地对交叉口车流关系和信号控制进行模拟,也能较好地体现道路上下游之间的影响关系,更适合密路网场景的交通运行分析。然而,构建路网级别的微观仿真模型需逐车设置行驶路径和运行参数,存在建模工作量大、路网参数调整困难等问题。综合考虑模型精度要求和建模可行性,本文采用宏观模型和微观模型相结合的方法进行路网交通仿真建模。首先,通过VISUM宏观路网模型构建对应交通组织策略的道路网络,加载路网需求,并进行交通分配获取车流路径;其次,配置道路渠化、信号控制等微观道路交通参数,与宏观路网模型和车流路径一并导入微观模型VISSIM中;最终,利用VISSIM联合加载的道路数据和车辆信息,实现区域路网的微观车流运行仿真。

1

宏观路网建模

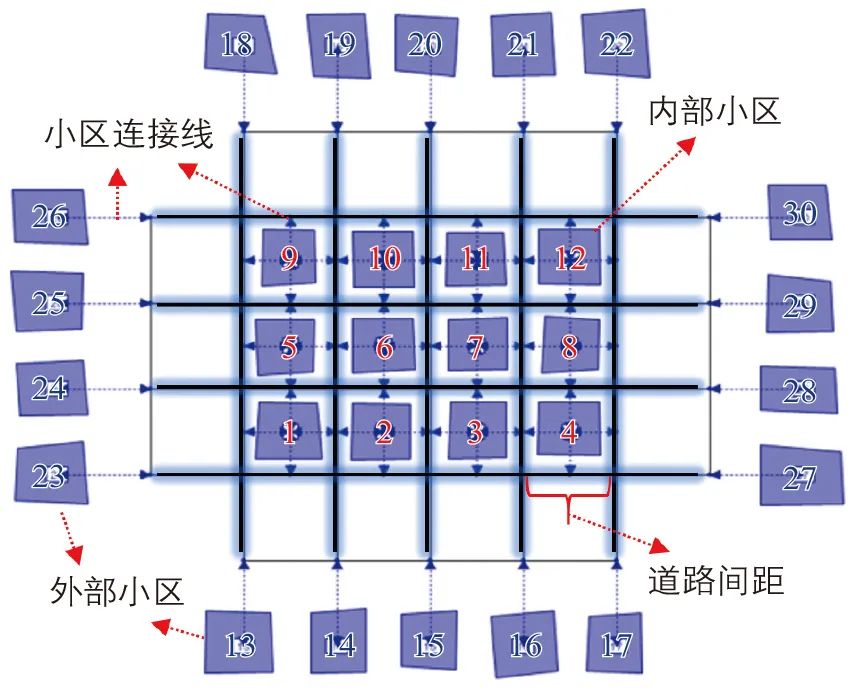

利用VISUM构建“五纵四横”的宏观方格路网模型,如图2所示。路网中道路均采用双向2车道或单行2车道,并设置12个内部交通小区和18个外部交通小区用于加载交通需求。其中,外部小区与路网边界道路连接,内部小区与其围合道路的中点连接。

图2 宏观路网模型构建

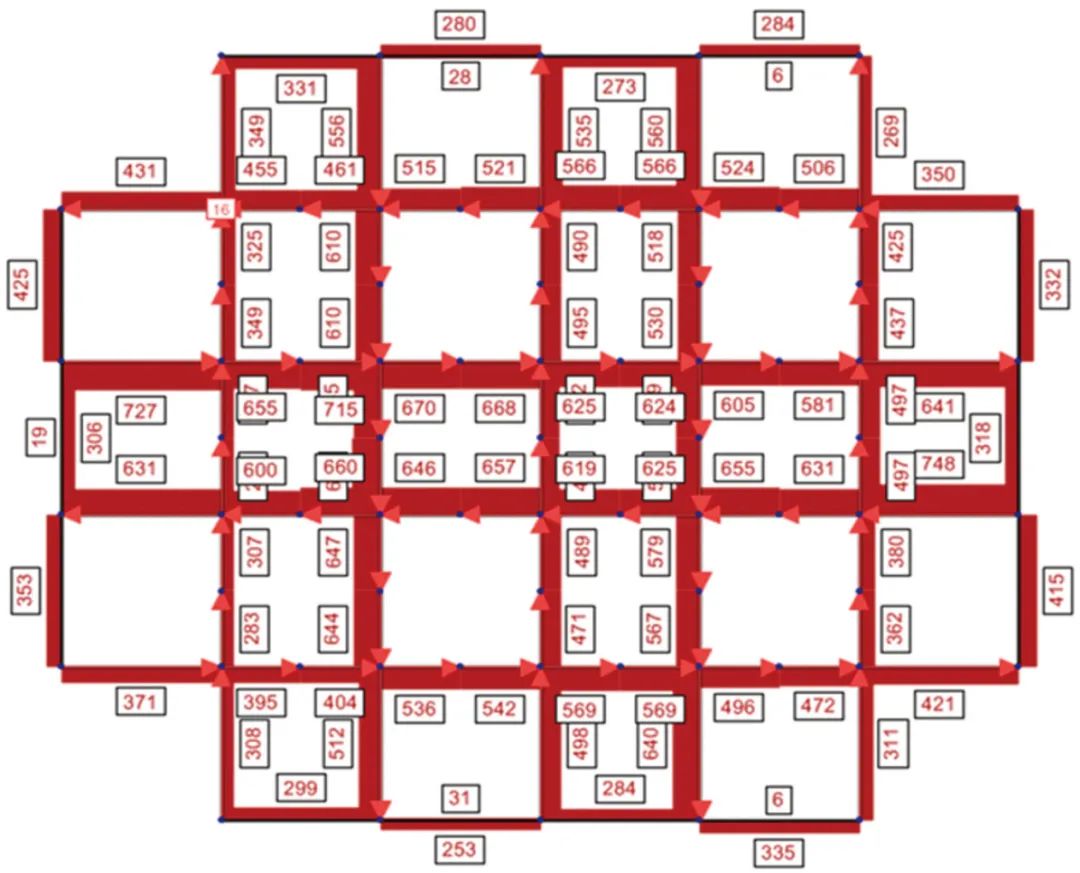

参考既有路网交通组织研究中常见的需求设置,构建同时包含到发交通和过境交通并在各方向近似均匀的车流OD作为背景交通输入。根据各种交通组织策略,分别设置道路路权和节点通行规则,利用用户均衡(User Equilibrium, UE)模型进行交通分配,即可得到路网流量分配结果及车流行驶路径(见图3)。

图3 全向单行路网车流分配示例

2

微观路网建模

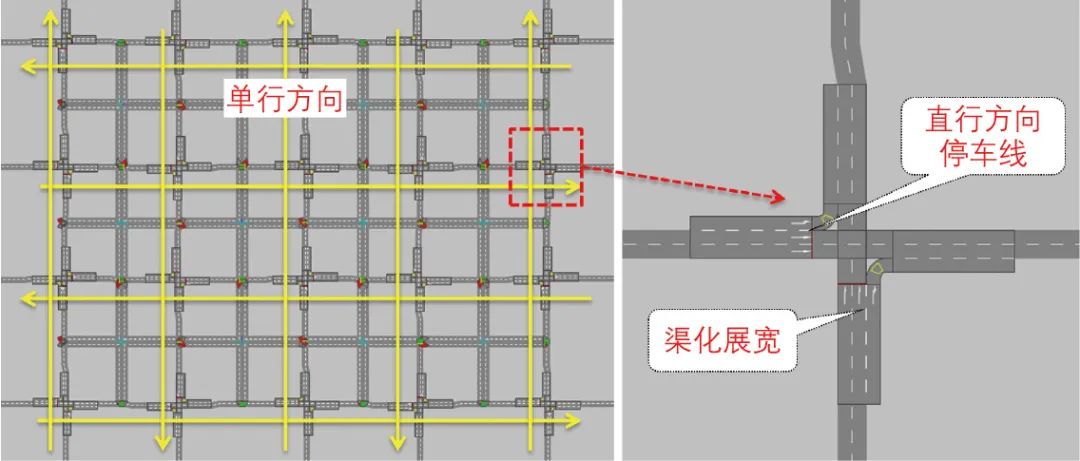

在VISSIM中导入VISUM宏观路网模型(见图4),并根据需要分析的交通组织方案和流量分配结果进行交叉口渠化和信号配时。为保持不同交通组织策略下路网节点时空供给条件相当,各交叉口均设置相同的进(出)口道车道数和绿信比。信号相位数更少的交叉口会拥有更短的信号周期,这也符合现实交叉口信号控制的一般规律。通过对道路参数进行详细设置,可得到微观区域路网模型(见图5)。进一步将宏观模型中得到的流量分配结果加载到路网中,即可实现路网级别的微观车流运行仿真分析。

图4 微观路网模型构建

图5 全向单行微观路网模型示例

3

模型参数标定

1)基础数据。

选取上海市自忠路—复兴中路—谈水路—马当路、汉口路—福州路—江西中路—四川中路、银城中路—东城路—陆家嘴环路—浦东南路3个不同区位的密路网进行交通调查,提取车流OD和交叉口运行视频作为路网模型标定的数据依据(见图6)。

图6 密路网车流OD调查和交叉口运行视频数据提取

2)宏观路网模型。

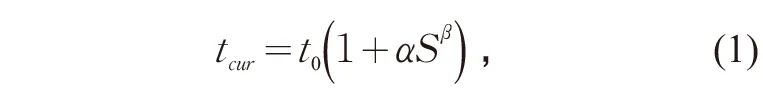

宏观路网模型针对路阻函数和节点阻抗进行标定。路阻函数选取美国联邦公路局(Bureau of Public Road, BPR)模型

式中:tcur为路段通行时间/s;t0为自由流通行时间/s;S为道路饱和度;α,β为待标定的路阻函数参数。

交通分配方法以UE模型为基础,分别考虑无节点阻抗、固定节点阻抗、动态信号阻抗三种方式。标定结果显示,当采用固定节点阻抗方式且路阻函数参数α=3.0,β=2.0时,标定效果最好;相比实际调查数据,路网流量分配结果的平均误差为8%、最大误差为17%,能够满足分析要求。

3)微观路网模型。

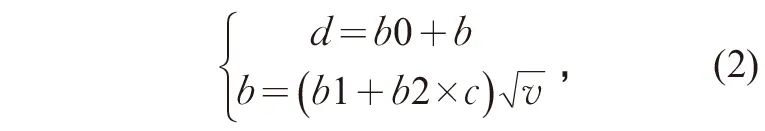

微观路网模型针对交叉口进口道车辆驾驶模型进行标定。车辆跟驰模型选取魏德曼74模型

式中:d为跟驰间距/m;b0为静止安全距离/m;b为期望安全距离/m;b1为期望安全距离的加和项/m,b2为期望安全距离的乘数项/m;c为0~1的随机分布系数;v为按m/s核算的车速数值大小。其中,b0,b1,b2为待标定的跟驰特征参数。

密路网仿真分析更关注不同交通组织策略的节点总体周转能力,因此选取各流向渠化车道总通行能力作为标定目标。标定结果显示:当b0=2.0,b1=2.5,b2=4.5时,模型仿真通行能力与实际观测通行能力最接近,平均误差和最大误差分别为3%和6%,能够满足分析要求。

4

路网分析要素

利用标定后的路网模型分别对各种交通组织策略以及不同道路间距、需求等级下的区域路网车流运行进行仿真分析,具体分析要素如下。

1)组织策略:常规组织(对照组)、对向单行、全向单行、交错禁左、全向禁左;

2)道路间距:相邻平行道路间隔距离100m,150 m,200 m,250 m,即路网密度由大到小;

3)需求等级:以常规组织为基准分别对道路平均饱和度0.2(OD1),0.4(OD2),0.6(OD3),0.8(OD4)的4种需求等级进行测试对比,即道路交通由非饱和状态逐渐变化为饱和状态。

将上述分析要素进行组合,搭建80(5×4×4)组独立路网模型。每个分析路网选取3个随机种子,分别进行35 min(含5 min预热)的稳态车流运行仿真分析。剔除预热数据和仿真结束时未驶出路网的车辆,共提取579 771条车辆运行轨迹,用于后续不同交通组织策略下车流运行特征分析。

路网组织效益分析

分别从车均出行时间、车均出行距离、路网车流负载三个方面对各种交通组织策略的组织效益进行对比分析,并探究道路间距和需求等级对组织效益的影响。值得注意的是,因为不同分析路网的道路规模和交通条件各不相同,无法直接对车流运行参数绝对值进行比较。本文采用计算各种交通组织策略相对同等路网条件常规组织对照组的参数变化比例来分析其组织效益的变化优劣。构建相对指标能使不同交通组织策略的评价参数归一化,从而用于不同背景条件的路网对比分析。

1

车均出行时间

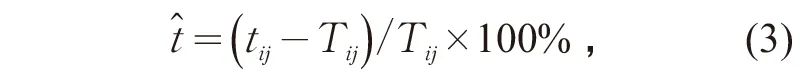

在相同OD条件下,路网车均出行时间直接反映当下交通组织策略的车流运行效率。以同等路网条件下常规组织的车均出行时间作为对照组,计算其余4种交通组织策略的出行时间变化比指标:

式中:![]() 为车均出行时间变化比/%;tij为待评价路网的车均出行时间/s,i,j分别为道路间距和需求等级;Tij为场景i,j下对照路网的车均出行时间/s。

为车均出行时间变化比/%;tij为待评价路网的车均出行时间/s,i,j分别为道路间距和需求等级;Tij为场景i,j下对照路网的车均出行时间/s。

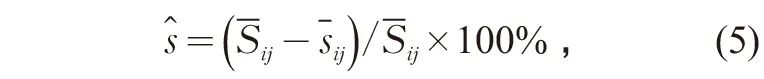

![]() 计算结果为正代表相对常规组织的车均出行时间增加,为负则代表相对常规组织的车均出行时间减少。进一步统计得到4种交通组织策略随道路间距变化和需求等级变化的t变化规律,如图7所示。可以看出,4种交通组织策略均能不同程度降低车均出行时间、提高交通效率,且单行组织改善效果总体优于禁左组织。综合全分析场景,相对常规组织4种交通组织策略的车均出行时间减少比例分别为:全向单行31%,对向单行16%,交错禁左10%,全向禁左7%。可见,全向单行对交通运行效率提升最大。

计算结果为正代表相对常规组织的车均出行时间增加,为负则代表相对常规组织的车均出行时间减少。进一步统计得到4种交通组织策略随道路间距变化和需求等级变化的t变化规律,如图7所示。可以看出,4种交通组织策略均能不同程度降低车均出行时间、提高交通效率,且单行组织改善效果总体优于禁左组织。综合全分析场景,相对常规组织4种交通组织策略的车均出行时间减少比例分别为:全向单行31%,对向单行16%,交错禁左10%,全向禁左7%。可见,全向单行对交通运行效率提升最大。

图7 道路间距和需求等级对车均出行时间的影响

从不同道路间距来看,对向单行、交错禁左车均出行时间减少比例在各道路间距下基本稳定;全向单行、全向禁左的组织效益则随道路间距变化波动较大。随着需求等级增加,全向单行、对向单行、全向禁左的车均出行时间减少比例逐渐下降,其中全向单行下降最为明显,说明其在高道路饱和度下组织效益不佳;相反,交错禁左组织效益随需求等级增加反而逐渐提高,对需求变化的适应性更优。

2

车均出行距离

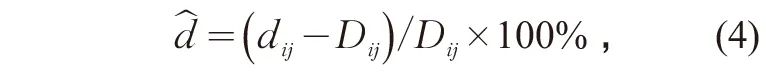

车辆绕行程度对评估路网交通排放以及判断驾驶人服从限行管理措施意愿程度具有重要意义。常规组织下,路网连通性最好,所有车辆基本选择最短路径行驶,此时路网车均出行距离保持最小值。通过对比各种交通组织策略相对常规组织的车均出行距离变化即可衡量路网中车辆产生绕行的多少。构建车均出行距离变化比指标:

式中:![]() 为车均出行距离变化比/%;dij为待评价路网车均出行距离/m;Dij为场景i,j下对照路网的车均出行距离/m。

为车均出行距离变化比/%;dij为待评价路网车均出行距离/m;Dij为场景i,j下对照路网的车均出行距离/m。

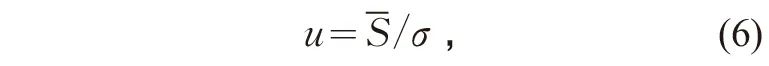

统计各种交通组织策略下车均出行距离随道路间距和需求等级的变化规律,如图8所示。可以看出,除交错禁左外,其余3种交通组织策略也会一定程度增加车均出行距离,即产生额外绕行。综合全分析场景,相对常规组织的4种交通组织策略车均出行距离增加比例分别为:全向禁左13.3%,全向单行6.2%,对向单行3.5%,交错禁左0.2%,可见全向禁左诱增的车辆绕行距离最大。

图8 道路间距和需求等级对车均出行距离的影响

从不同道路间距和需求等级来看,各种交通组织策略下车均出行距离变化比随道路间距增加而逐渐增加,可见低间距路网能缓解车辆绕行,降低负面组织效益,这也体现了密路网区域适宜进行交通组织的特点;需求等级对各种交通组织策略的车均出行距离变化影响较小,相对常规组织,车辆绕行程度基本不变。

3

路网车流负载

路网车流负载特征反映道路网络需求承载能力和运行稳定性。由于车辆运行速度和行驶路径不同,不同交通组织策略下的路网车流负载也存在一定差异。一般来说,在相同交通需求下,路网平均饱和度越低,说明路网容量越大、对需求适应性越强;而路网中道路饱和度分布越均匀,说明区域道路资源利用更平衡,越不易出现交通瓶颈。构建路网饱和度变化比指标s和路网饱和度变异系数指标u,表征路网车流负载的大小和分布。

式中:![]() 为路网饱和度变化比/%;

为路网饱和度变化比/%;![]() 为待评价路网的道路饱和度均值;

为待评价路网的道路饱和度均值;![]() 为场景i,j下对照路网的道路饱和度均值。

为场景i,j下对照路网的道路饱和度均值。

式中:u为路网饱和度变异系数;![]() 为道路饱和度均值;σ为道路饱和度标准差。

为道路饱和度均值;σ为道路饱和度标准差。

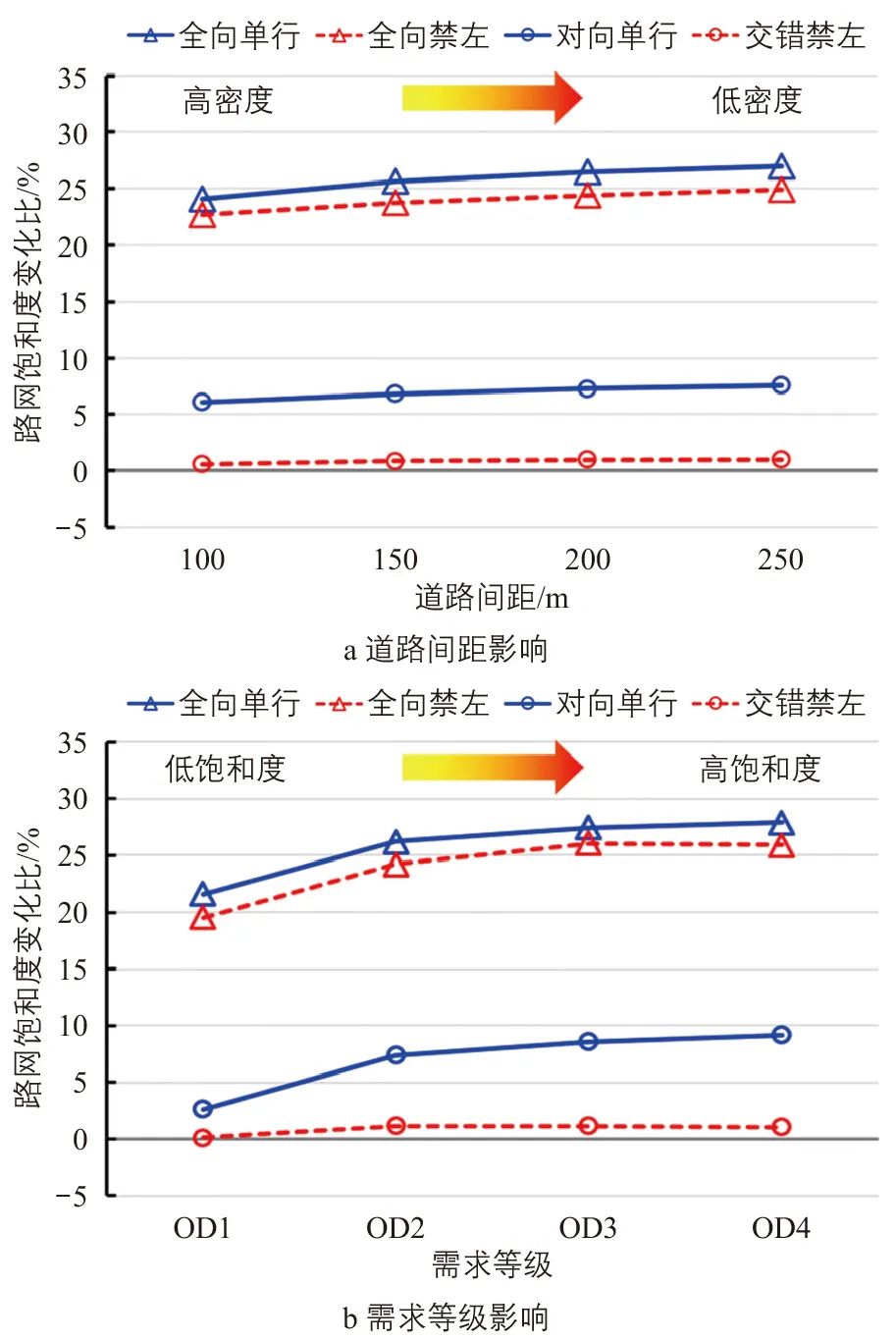

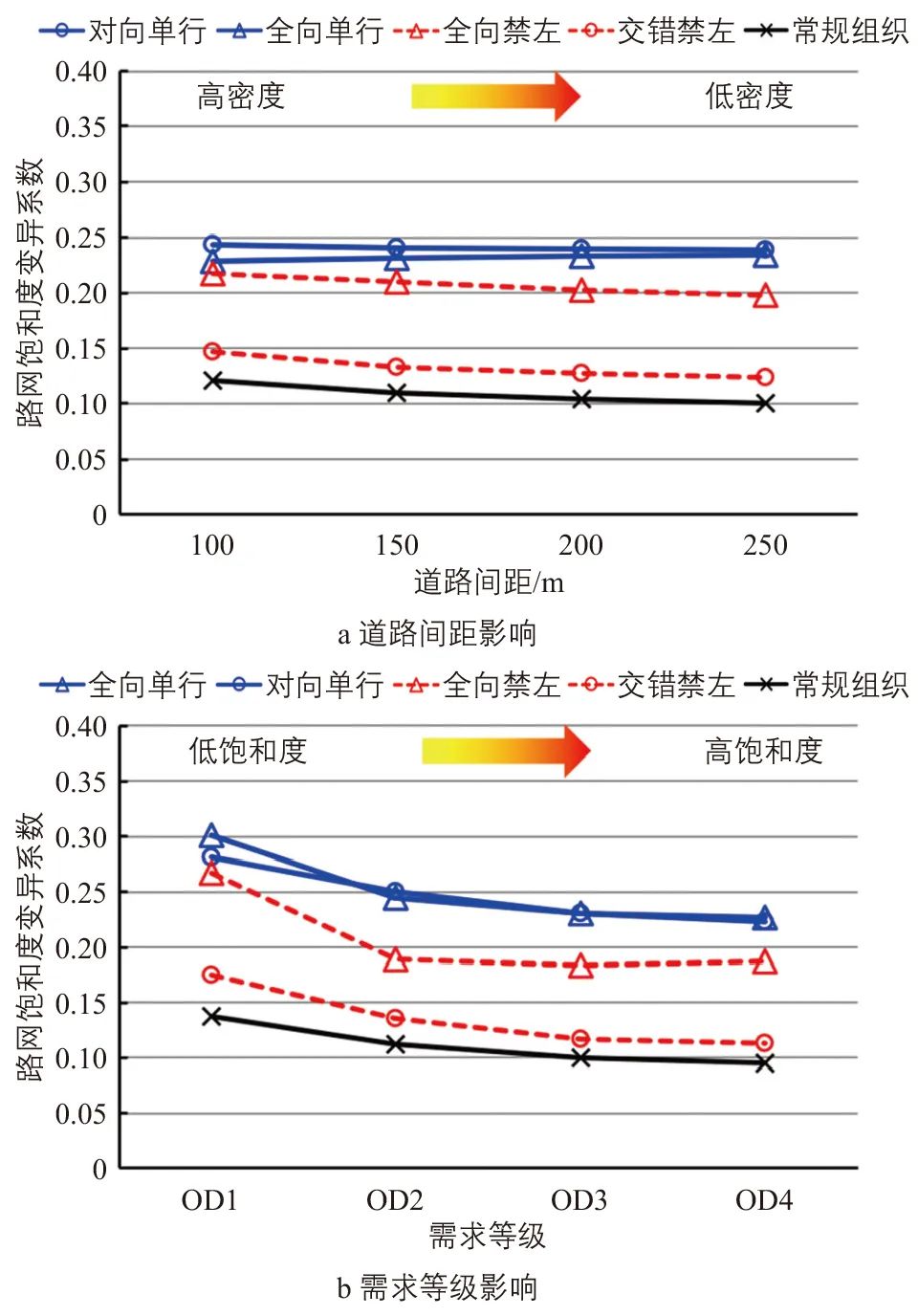

计算各种交通组织策略随道路间距和需求等级变化的![]() 和u,如图9和图10所示。因为u在计算时已经进行了归一化,故不需以常规组织作为对照组构建相对变化指标。

和u,如图9和图10所示。因为u在计算时已经进行了归一化,故不需以常规组织作为对照组构建相对变化指标。

图9 道路间距和需求等级对路网饱和度变化比的影响

图10 道路间距和需求等级对路网饱和度变异系数的影响

可以看出,相比常规组织,4种交通组织策略均会增加路网车流负载,导致道路饱和度增加。从负载大小来看,相同OD条件下相对常规组织,全向单行和全向禁左路网车流负载最高,路网饱和度变化比分别增加了27%和24%。且随需求等级增加,饱和度增加比例逐渐增大,路网更趋于拥堵。从路网车流负载分布来看,常规组织时路网饱和度变异系数最低(平均0.09),对道路资源利用最均衡;全向单行和对向单行产生的路网车流负载离散最大(平均0.23),更易出现交通瓶颈。整体来看,随道路间距增加,各种交通组织策略下路网车流负载的大小和分布变化均不明显;随需求等级增加,各种交通组织策略下路网饱和度变化比增加但饱和度变异系数下降。

可见,不同交通组织策略虽然能一定程度提升交通效率,但因为改变了车辆行驶路径和产生额外绕行,也会使得路网车流负载增加。而路网节点运行效益的改善也是以降低路网总体连通性为代价,除了增加绕行外也使得车流分布更不均匀,导致路网总体可靠性降低。

4

综合效益对比

汇总不同道路间距和需求等级下各种交通组织策略在运行效率、车辆绕行、路网负载3个评估维度的组织效益,如表2所示。全向单行路网运行效率最高,但同时路网负载也最大。交错禁左对路网运行效率提升虽然有限,但基本不产生绕行和增加路网负载。

表2 不同交通组织策略在3个评估维度的路网组织综合效益汇总

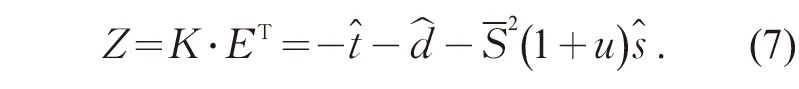

为获取各种交通组织策略的定量适应性结果,构建路网组织效益评价指标集![]() 。其中,为了体现交通分布均衡性对路网负载能力的影响,用

。其中,为了体现交通分布均衡性对路网负载能力的影响,用![]() 作为路网负载维度的评价指标;整体取负号则是使得计算数值正负与评价优劣方向一致。对应构建指标权重集

作为路网负载维度的评价指标;整体取负号则是使得计算数值正负与评价优劣方向一致。对应构建指标权重集![]() 。其中,为了反映评价结果对当前路网供需水平的差异化敏感度表现,以道路饱和度均值的平方

。其中,为了反映评价结果对当前路网供需水平的差异化敏感度表现,以道路饱和度均值的平方 作为负载指标权重修正项。例如在高道路饱和度条件下,路网负载能力劣化会进一步加剧供需矛盾,此时评价结果对路网负载变化的敏感度更高。相反,当道路供给远大于需求时,路网负载变化则显得不那么重要。权重ki值可根据实际评价需求灵活确定,本文取k1=k2=k3=1(即各评价方向权重相当),进而计算交通组织策略的综合组织效益Z。

作为负载指标权重修正项。例如在高道路饱和度条件下,路网负载能力劣化会进一步加剧供需矛盾,此时评价结果对路网负载变化的敏感度更高。相反,当道路供给远大于需求时,路网负载变化则显得不那么重要。权重ki值可根据实际评价需求灵活确定,本文取k1=k2=k3=1(即各评价方向权重相当),进而计算交通组织策略的综合组织效益Z。

根据上述计算方法,汇总得到4种交通组织策略在不同道路间距和需求等级下的综合效益变化(见图11),并依据Z值确定交通组织策略的适用范围:

1)绿色(Z>0.05):综合效益较常规组织提高,适宜采取对应的交通组织策略;

2)黄色(-0.05≤Z≤0.05):综合效益较常规组织变化不大,与常规组织相比竞争力不明显;

3)红色(Z<-0.05):综合效益较常规组织下降,不适宜采取对应的交通组织策略。

图11 不同交通组织策略的适应性对比

因此在适应性方面,对向单行和全向单行更适宜高密度、低饱和度路网条件,而在高饱和度下综合效益下降;全向禁左不适宜高饱和度路网条件;交错禁左基本适宜全路网条件,并在高饱和度路网条件下综合效益最优。

案例分析

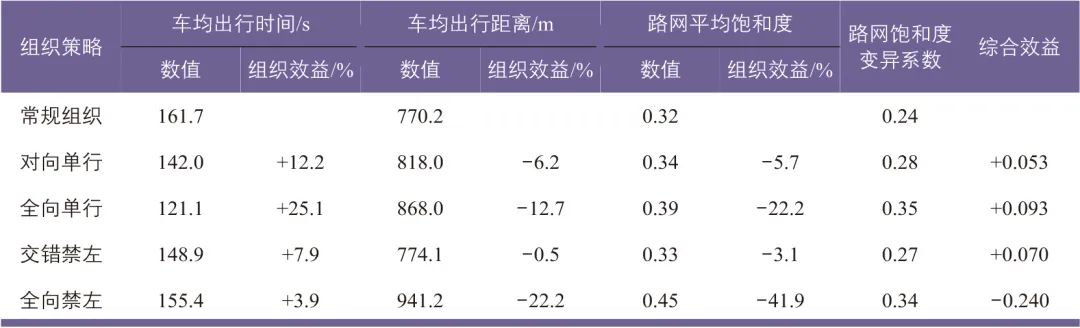

选取济南市中央商务区密路网进行区域交通组织案例分析。路网背景需求情况如图12所示,道路平均间距127 m。在研究区域内分别进行常规组织、对向单行组织(东西单行)、全向单行组织、交错禁左组织和全向禁左组织。

图12 研究路网和背景需求示意

利用本文提出的路网交通仿真建模方法进行交通运行仿真,得到交通组织分析结果(见表3)。除全向禁左组织外,其他3种交通组织策略均能不同程度提高路网总体运行效益。具体而言,全向单行策略对路网运行效率提升最大,但对车均出行时间的优化比例(25.1%)较理想方格路网条件有所下降;交错禁左策略下车均出行距离和道路平均饱和度基本无变化;全向禁左策略下车均出行距离和道路平均饱和度增加明显,组织效益不佳。可见,在实际路网中,因为道路条件和需求背景差异,不同交通组织策略的组织效益相比理想方格路网存在一定波动。但是从分析指标相对优劣关系来看,实例路网评价结果基本符合本文归纳的4种交通组织策略的运行特点和组织效果,验证了本文分析方法的有效性和研究结论的一般性。

表3 交通组织分析结果

注:“+”为效益提高,“-”为效益降低。

写在最后

本文以密路网为背景,通过宏观和微观相结合的路网交通仿真建模对4种典型交通组织策略进行效益分析和适应性评价。从不同交通组织策略的组织效益来看,全向单行策略对路网运行效率提升明显,较适宜高密度、低饱和度路网条件;交错禁左策略基本不产生绕行和额外负载,能适宜全路网条件。从综合效益指标来看,并不存在某种交通组织策略在运行效率、车辆绕行、路网负载3个维度均取得最优。这在一定程度上揭示了交通组织的本质,即将路网中的交通供需矛盾进行时空转移和重新分配。可见,交通组织的关键是精准识别路网中的供需矛盾和交通瓶颈,利用各类交通组织策略转移瓶颈或分摊压力,从而均匀、协调利用全路网道路资源。本文开展的路网交通仿真建模研究均是在方格路网和近似均匀需求背景下进行,分析结果更多反映的是一般路网条件下交通运行规律,对于复杂路网和特殊需求背景下的交通组织适应性仍需进一步探究。

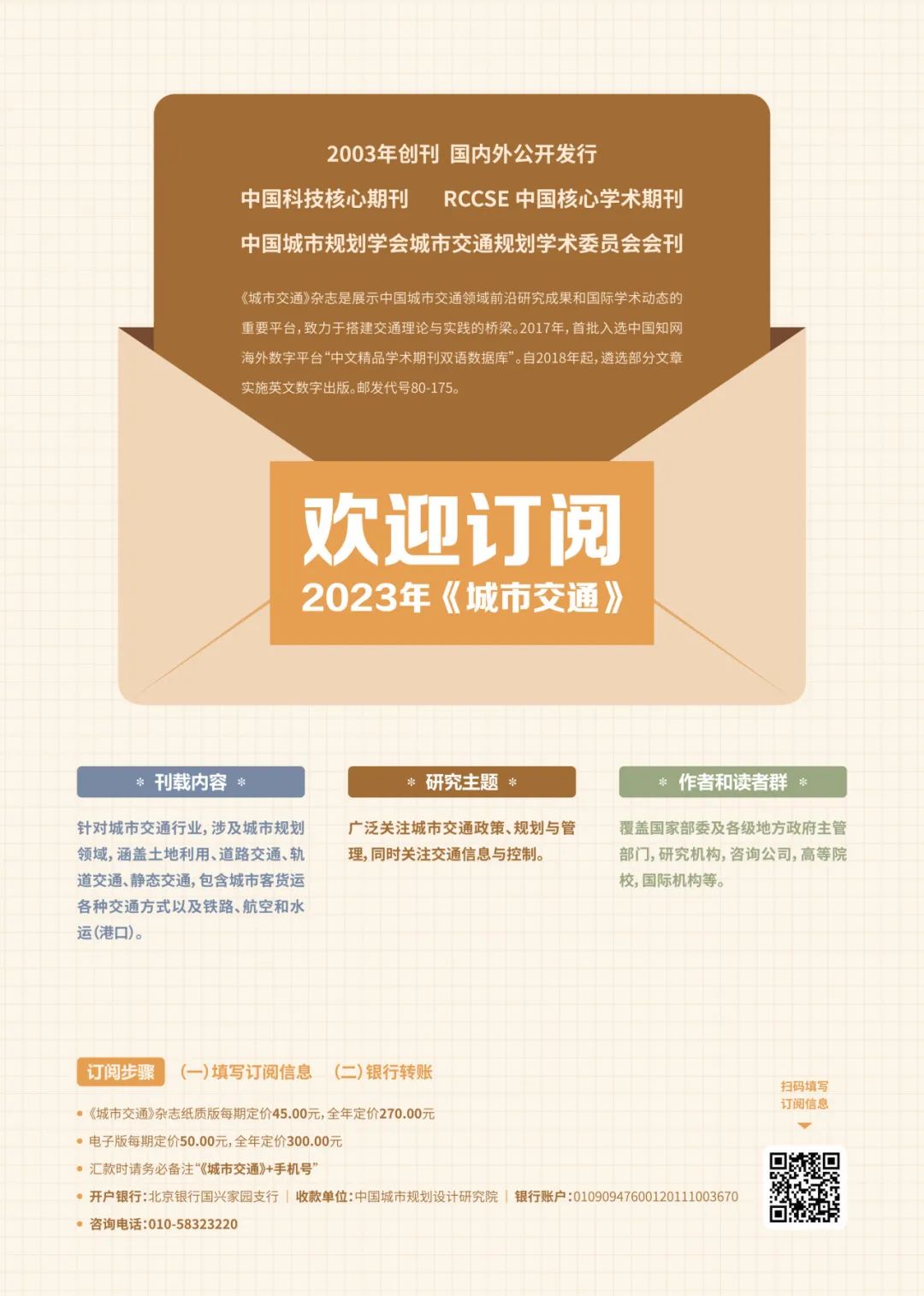

《城市交通》2023年第2期刊载文章

作者:白玉,涂彭越

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2023076期

编辑 | 耿雪

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):白玉 | 密路网区域交通组织策略及适应性

规划问道

规划问道