1

研究背景

城市国有建设用地是地方政府的重要财源和吸纳产业的空间载体,因此,城市建设用地指标的分配是国土空间规划编制过程中地方政府的核心关切。而作为中央政府落实生态文明战略和高质量发展战略的抓手,合理配置新增城市建设用地涉及公平与效率的平衡、发展与保护的平衡、区域协调发展的平衡,以及生产、生活、生态空间布局的平衡,是国家空间治理体系和治理能力现代化建设的重要内容。长期以来,中国城市建设用地的指标分配采取自上而下、层层分解、无偿分配的指令性管控体系,对保护耕地和集约用地发挥着积极作用,但也存在重刚性而轻弹性、重惩罚而轻激励、重地方政府的博弈能力或等级身份而轻指标分配的标准建设等不足,使得城市建设用地分配结果与土地利用效率水平相背离的情形时有发生,用地紧张与土地浪费现象并存,制约了稀缺资源的高效率配置和经济社会的高质量发展。例如,逆人口集聚方向的城市建设用地配给造成住房需求与居住用地供给的空间错配,一二线城市严格的指标控制助推住宅价格上涨,部分人口增速放缓甚至人口收缩的城市却因宽松供地产生房屋空置问题。即使是在同一城市内部的不同区县,建设用地指标供给过度与供给不足并存的现象也屡见不鲜。破解上述难题的突破口之一,在于科学评价城市建设用地利用效率,并将其作为指标分配、绩效考核、动态奖惩的管控依据。

城市建设用地利用效率系指在既定生产技术条件下,土地要素创造的产品价值与总投入的比值,是土地资源利用有效性和土地经营管理水平的综合体现。但既有实证分析尚存不足:第一,研究对象没能实现全覆盖,现有分析主要针对地级及以上城市,忽视了用地效率在地级行政区内部的差异。除市辖区外,中国近2000个县级行政区的用地效率状况鲜为人知,全国范围内各地城市建设用地利用效率的横向比较和规律探索较为少见。第二,研究内容存在概念混淆,以资本、劳动力、土地为投入指标的数据包络分析法(DEA)的模型效率值反映的是城市经济社会发展的综合效率,而非特指城市建设用地的利用效率,但多数文献误将两者相混淆,把全要素生产率错误等同于土地利用效率,对数据包络分析所得的各要素投入冗余比例等分项估值却关注有限。第三,研究目标聚焦效率测度,重点探讨建设用地利用效率评价的变量、方法和结果,一定程度上面临就效率谈效率的局限,对规划实务工作的指导性不强,缺乏将用地效率评价结果用于优化用地指标分配的具体制度设计和政策建议。

2

研究设计

2.1 数据包络分析与用地效率评价

数据包络分析通过数学规划模型,测度决策单元在投入产出过程中的相对效率。较之传统DEA模型,超效率DEA模型解决了无法比较有效决策单元效率的问题,SBM模型规避了由松弛变量和径向比例缩减引起的偏误,超效率SBM-undesirable模型兼具两者优势,故将其作为本文研究方法。

以柯布-道格拉斯生产函数为理论基础,选取2020年各区市县指标,将土地、劳动力、资本设为投入要素。土地指标选用住房和城乡建设系统的城市建设用地面积,数据来自《中国城市建设统计年鉴》《中国县城建设统计年鉴》,其空间统计口径主要以原城市(县)总体规划划定的中心城区为范围,是目前唯一可得的跨5年以上同口径可比、按区市县汇总的建设用地数据。因其未涵盖中心城区以外的镇建设用地,或会低估投入非农生产的用地规模,进而高估城市建设用地利用效率。故在稳健性检验中,土地指标改用自然资源系统的城市建设用地面积,即第三次全国土地调查所得的城市用地与建制镇用地面积之和,其空间统计口径覆盖全域,数据来自国土调查成果共享应用服务平台。劳动力指标选用非农就业人数,资本指标选用固定资产投资额。将第二、三产业GDP,地方一般公共预算收入,城镇居民人均可支配收入等经济社会指标设为产出要素,以全面反映国强民富水平。

2.2 用地效率与供应的

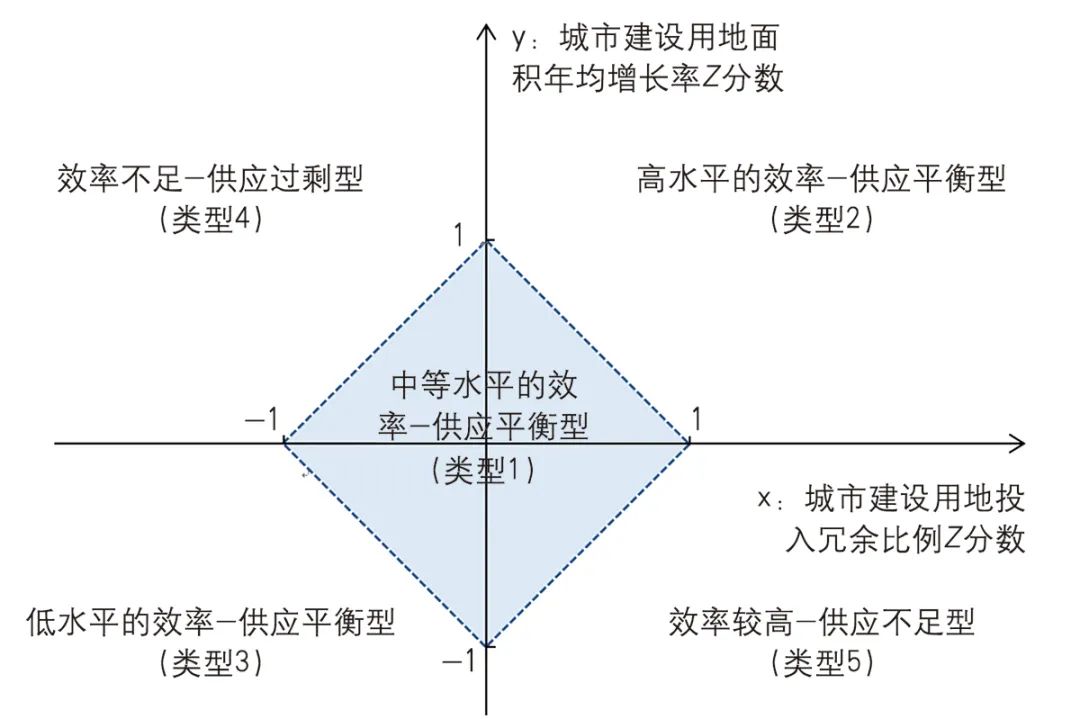

为将用地效率评估结果用于优化用地指标分配,本文把用地利用效率与用地供应速率置于同一分析框架,以厘清两者的匹配程度和匹配类型。具体而言,以2020年各区市县城市建设用地的投入冗余比例测度用地利用效率,以2015—2020年各区市县城市建设用地面积的年均增长率测度用地供应速率。为规避量纲差异,将两者原始值减去各自均值,再除以各自标准差,即以标准化的Z分数形式进行比较。取用地面积年均增长率Z分数与用地投入冗余比例Z分数之差测量用地效率与供应的匹配程度,该值越大,说明用地指标供给过剩状况趋于严重;该值越小,表示用地指标供给不足问题愈加突出。

▲ 图1 | 建设用地利用效率与供应速率的匹配类型划分框架

▲ 图1 | 建设用地利用效率与供应速率的匹配类型划分框架3

结论与延伸探讨

(1)研究发现,中国城市建设用地存在普遍且严峻的低效利用问题。根据基于住房和城乡建设系统土地指标所得的保守估计,2020年中国各区市县城市建设用地的平均投入冗余比例为-0.295。这表示,若保持现有经济产出不变,而综合效率增至最优状态,各区市县可削减的冗余城市建设用地占现有城市建设用地面积的比例均值达29.5%,平均可压缩11.3km2,全国可累计削减冗余城市建设用地2.45万km2,相当于1.5个北京市域面积。12.7%、17.2%、39.5%的区市县可削减的冗余城市建设用地分别占其现有城市建设用地面积的0~20%、20%~40%、40%以上;30.0%的区市县没有冗余城市建设用地(各区市县的详细测度结果链接:https://www. aliyundrive.com/s/wvR8EZdB4fj)。

尽管中央政府实施了严格的耕地保护制度、农转非审批制度、建设用地指标管控制度,但为赢得GDP锦标赛,地方政府仍有强烈动力通过低价出让更多工业用地以加快招商引资,同时通过高价出让更多居住、商业用地以增加土地财政,加之目前的土地指标分配标准尚不明晰、土地管控缺乏动态评估和激励机制,加剧了建设用地盲目扩张。回归分析显示,城市建设用地的低效现象在中等城市、地级市市辖区、地级行政区下辖县级市,以及人均GDP偏低、经济增速偏慢、基础设施不足、地处平原和内陆的区市县尤为突出。这一竞次增长模式对耕地保护构成威胁、在经济效益上边际递减、在资源供给上不可持续,无法满足高质量发展的内在要求。

(2)研究认为,要提高城市建设用地利用效率,就需克服既有用地指标分配过程中存在的标准不明、刚性过强、缺乏激励等不足,校正当前城市建设利用效率与用地供应之间的空间错配。而突破口之一,便是将城市建设用地利用效率作为确定用地指标分配的核心依据、实施用地绩效考核的重点内容、推行弹性奖惩制度的参考因素。

从当前用地效率与供应的匹配程度来看,辽宁大部、江西大部、冀南、鲁西、皖北、粤东粤西、桂中南、贵中北、川东、青北、新东新西等地的城市建设用地供应速率相对高于用地效率,用地指标偏松;京、沪、闽、浙、陕、甘、苏南、川西、西藏大部的城市建设用地供应速率相对低于用地效率,用地指标偏紧。从当前用地效率与供应的匹配类型来看,29.0%、22.3%、21.9%的区市县被分别归入高水平、中等水平和低水平的“效率-供应平衡型”;属于“效率不足-供应过剩型”和“效率较高-供应不足型”的区市县分别占到16.6%、10.3%,他们面临着用地供应与用地效率的不匹配困境。回归分析表明,经济发展水平较高、邻近沿海中心城市、基础设施发达、位于人口规模等级和行政等级两端的区市县更易出现严重的用地供应不足问题。

(3)研究指出,应根据用地效率与用地供应的匹配程度和匹配类型因类施策,将指标分配制度由自上而下的单向管控工具转变为上下联动的行为引导工具,以更好发挥中央和地方两个积极性,实现总量稳定、效率提升、标准透明、刚弹结合、动态调整的优化目标。

针对“效率不足-供应过剩型”地区,需建立健全年度预警机制,督促其充分挖掘存量用地、低效用地、已批未用地的开发潜力,评估现有城市拓展方向、交通系统组织、各类用地布局、开发强度管制等方面的合理性,通过技术进步、产业升级、集聚经济加快产业效能提升。对考核期内始终处于该类型的区市县,应参考其用地效率与供应的匹配程度,在保证基本公共服务和公益类用地需求的前提下,相应核减年度新增城市建设用地计划指标,压缩直至停止下达城乡建设用地增减挂钩的周转指标,以避免建设用地低效蔓延及对农业、生态空间的非必要侵占,倒逼地方转型发展。

针对“效率较高-供应不足型”地区,为避免因用地供给不足而制约高质量发展,该类地区在严守永久基本农田保护红线、生态保护红线等管控底线的前提下,可参考用地效率与供应的匹配程度,在划定城镇开发边界时,适度放宽城镇开发边界围合面积与现状城镇建设用地规模的比例规定。在土地管理中,酌情增加年度新增城市建设用地计划指标,调增城乡建设用地增减挂钩周转指标,扩大挂钩项目跨行政区设置的地域范围,允许在省域范围内跨县挂钩使用节余指标,优先将其纳入节余指标跨省调剂的试点。

针对“效率-供应平衡型”地区,应保持现有年度新增计划指标的稳定性。为鼓励集约利用土地,须引入城市建设用地绩效动态考核制度;对考核期内由低水平平衡型向中、高水平平衡型跃升的区市县,可在城乡建设用地增减挂钩的周转指标分配、节余指标调剂使用的地域范围等方面给予政策支持;对用地效率与供应速率相匹配,但由高水平平衡型向低水平平衡型退步的区市县,可扣减该地的挂钩周转指标,或严格限定在本区市县范围内设置挂钩项目区,以激励用地效率提升。

原文介绍

《城市建设用地效率评价与用地分配优化策略——基于中国2165个市辖区、县级市和县的实证分析》一文已在知网首发。

张延吉,福州大学人文社会科学学院,副教授,chairman7up@126.com。

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=3uoqIhG8C45S0n9fL2suRadTyEVl2pW9UrhTDCdPD65yGIwywwrpsUFRypXuH5UJlcAPe5eADAU4NZdZt9Lz7lkKjw8y43wT&uniplatform=NZKPT

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

封面图片源自中国政府网 无人机照片

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】城市建设用地效率评价与用地分配优化策略——基于中国2165个市辖区、县级市和县的实证分析

规划问道

规划问道