近年来,跨文化艺术展览引发了广泛的兴趣与热潮。从2018年李军策划的“在最遥远的地方寻找故乡:13至16世纪意大利与中国的跨文化交流”(湖南博物院,2018)和“无问西东:从丝绸之路到文艺复兴”(中国国家博物馆,2018)展览,到2020年受疫情影响而转为线上展览的中央美术学院美术馆“闲步观妆:18世纪、19世纪中国平板玻璃画展”,再到上海博物馆“东西汇融:中欧陶瓷与文化交流特展”以及北京画院美术馆“满园青青百草同:齐白石的跨时空对话之一”,这些展览在跨文化策展的学术脉络之中扮演着重要角色。而上海西岸美术馆的“本源之画:超现实主义与东方”(图1)实际上也处于这条学术脉络的延伸线上,将“东方之于西方” 这一议题从古代延伸到现代。

图1/“本源之画:超现实主义与东方”展览海报

作为中国本土美术馆与坐拥现当代艺术殿堂级收藏的法国蓬皮杜艺术中心合作项目的特展单元,本次展览得到了上海博物馆的大力支持。然而,与上海博物馆上半年的现象级大展“从波提切利到梵高:英国国家美术馆珍藏展”相比,观展人数却呈现鲜明对比。笔者观展当日,或许是开展已久,抑或是工作日的原因,展厅中除开志愿者和工作人员,观众寥寥无几。相较于传统按照时间顺序陈列西方经典艺术品的展览方式,“本源之画”在学术研究的层面上走得更深更远,即便是对于了解超现实主义艺术运动的观者,该展览所呈现的超现实主义面貌也是非典型的,因此对于普通观众而言,观展存在一定门槛,要求观众具备一定的背景知识。

该展览以超现实主义的代表技法自动主义(Automatism)为开端,重点介绍了八位超现实主义艺术家,并形成了十个板块的单元内容,呈现了一场欧陆先锋艺术运动与亚洲文化之间尘封已久的对话。实际上,对于学界来说,欧洲现当代艺术运动受到东方影响的话题并不新鲜,例如:日本浮世绘深深影响了印象派大师莫奈,而在中国水墨的启发下,马蒂斯越过印象派、后印象派的高山,开创了独具特色的野兽派。相较之下,影响超现实主义的东方因素则被讨论的较少。展览为观众呈现了非典型的超现实主义者的形态,同时也引出了一段东西艺术交流的往事。本文将从对于展览标题中“本源”一词的理解切入,对展览进行评述。

1

本源之画:超现实主义与东方

缺少达利的超现实主义展览:超现实主义的“自动主义”分支

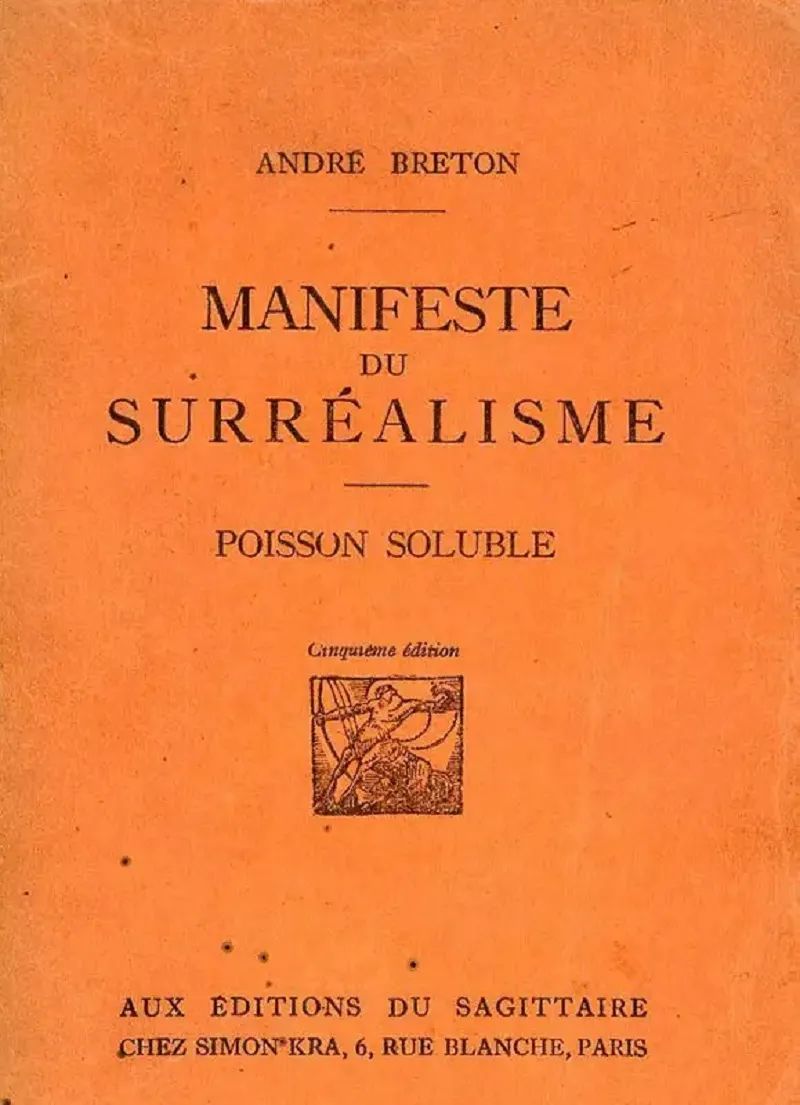

如今,被人们广泛接受且熟知的超现实主义风格是由萨尔瓦多·达利(Salvador Dali)所奠定的,然而,这次展览却出人意料地没有展示达利的作品。实际上,达利的知名度得益于他本人的塑造和营销。他在1934年被超现实主义团体除名,被视为不是一个纯粹的超现实主义者。或许这样的选择也呼应了展览的标题“本源之画”,展览更加强调了超现实主义发展初期(1924-1929年)的主要推动者——安德烈·马松(André Masson)、胡安·米罗(Joan Miró)的重要性。因此展览整体梳理的是超现实主义团体中的“自动主义”分支与东方艺术的联系,至于那些探求无意识梦境图像的艺术家如达利、乔治·德·基里科(Giorgio de Chirico),善用拼贴方法的艺术家马克斯·恩斯特 (Max Ernst)等人则不在展览讨论的范围之内。由此,在展览的第一单元,策展人直入主题,突出了“自动主义”的概念作为贯穿整个展览的线索。那么,什么是自动主义呢?法国诗人安德烈·布勒东(André Breton)在1924年发表的《超现实主义宣言》(图2)中给出了以下定义:

超现实主义,一个阳性名词,一种纯粹的心理自动主义。通过这种活动,人们试图用言语、书写或其他各种方式来呈现思想真实的运作。在这个过程中,一切由思想支配,没有任何理性控制,并且不受任何审美或道德关注。 1

图2/《超现实主义宣言》封面

根据这个定义,自动主义揭示了人类头脑中灵感迸发的运作原理,使每个人都能够实现真正的创造性产出。因为自动主义的表达方式绕过了逻辑、审美习惯和社会禁忌,可以直接转录无意识的思想和欲望。因此,自动主义实际上成为了超现实主义的同义词。

2

本源之画:超现实主义与东方

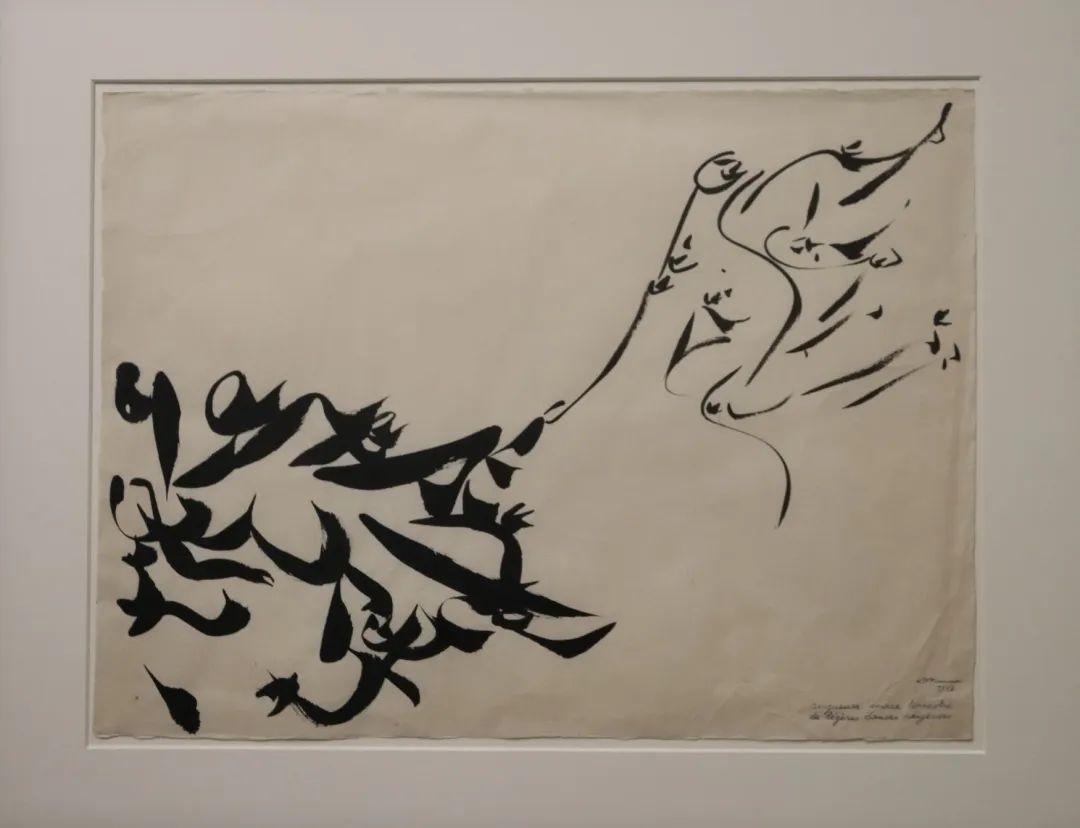

超现实主义者的抽象倾向:文字作为方法

关于解读“本源”的第二层含义关键在于需要关注到超现实主义作为艺术运动的特殊性。敏感的读者或许已经注意到前文提到的超现实主义运动的领导者、发起者是一位诗人——安德烈·布勒东(图3)。超现实主义起源于20世纪初,最初作为一种文学运动,以自动主义作为全新的表达方式,旨在释放潜意识中无拘无束的想象力。当艺术家们加入并开始将超现实主义思想应用到他们的作品中时,他们会特别关注绘画与诗歌之间的关系。比如展览第八板块所呈现的比利时艺术家克里斯蒂安·多特雷蒙(Christian Dotremont,图4)的“语素文字”(logograms),实质上就是“绘画诗”(英语:painted poems / grafic poems,法语:Peinture mots)。艺术家通过纯粹形式的书写展现了一批无法阅读的诗句,一方面预示着超现实主义的“自动主义”分支不可避免地走向抽象,最终与抽象表现主义交汇;2 另一方面也引出了超现实主义的东方印痕——书画同源,这也为超现实主义艺术家如何在诗歌与绘画之间寻找到表达自我的方式提供了理想的答案。

图3/安德烈·布勒东,1924

图4/克里斯蒂安·多特雷蒙《小雪轻舞的粗糙地源》

3

本源之画:超现实主义与东方

超现实主义的东方印痕:无问西东的艺术精神

最后这层“本源”的含义显而易见,强调的是超现实主义运动中的“东西方对话”, 这一点从展览一开始就可见端倪。展览开门见山,展示了一组对照作品,分别是亨利·米肖(Henri Michaux)的《水墨画》和清初书法家傅山的立轴《草书七绝诗》(图5)。即使是无法理解草书的观众也能够通过观察墨汁的丰润到枯竭感受到书写者的笔力,感受到纸面上笔势纵横驰骋和抑扬顿挫的节奏感,而米肖的作品同样展现了强烈的动感和情感宣泄。展览中还存在其他类似的对照组,但常见的针对展览的批评声称“这是对中国绘画的亵渎”“这根本就是两码事”。笔者以为,对于中国观众来说,要完全理解展览的概念,最大的考验可能不在于如何理解超现实主义艺术家作品中的东方印痕,而在于观众是否真正了解中国艺术。换句话说,展览实际上更有助于观众理解什么是中国艺术的本源。

图5/展厅现场

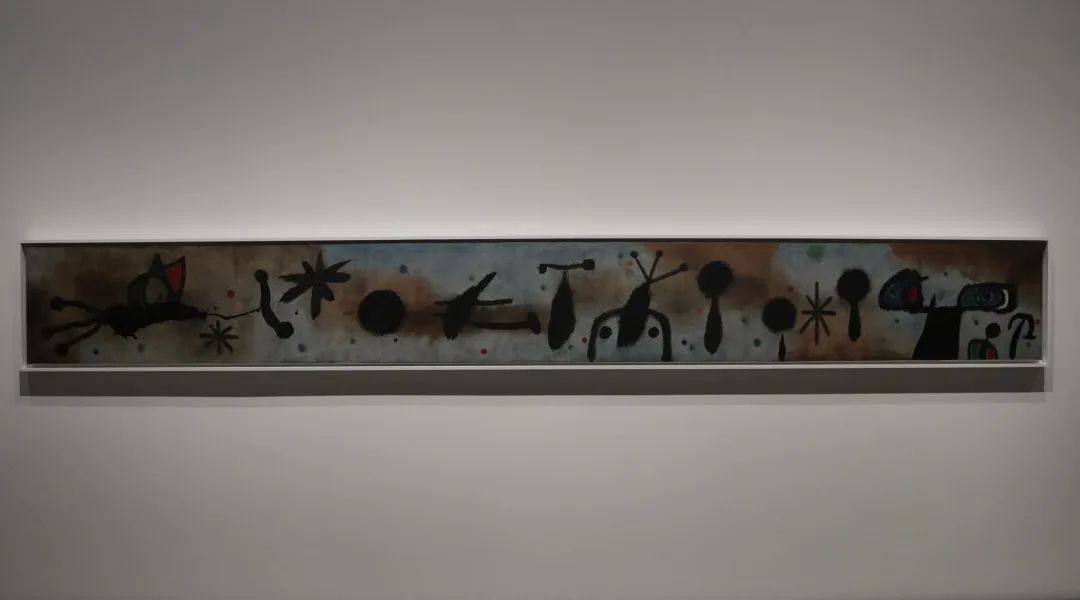

展览第二板块集中展示了两件米罗的作品,其中一件创作于1953年,名为《长卷》(图6),展览以全幅展开的方式呈现于廊道之中,让观者能够在空间的推移之中,唤起中国画手卷形制作品在一舒一展之间,移步换景的观画体验。另一件《星座》(图7)则是仿册页的形式,用自动主义的绘画方式提取偶然诞生的绘画元素,重新排列组合,形成表意的文字符号,呈现宏大的宇宙观,为观者提供了一种内敛而沉静的艺术体验的同时,也与庄子“天地与我并生,而万物与我为一”的理念不谋而合。

图6/胡安·米罗《长卷》

图7/胡安·米罗《星座》系列

展览第三板块“安德烈·马松和中国绘画”以更直观的方式展示了多组中西艺术的对比,例如:马松《遭雷击的树》与董其昌《燕吴八景图册·西山雪霁页》、马松的《鸟》与明代画家孙龙的《花鸟虫草画册》、马松的《市镇的塞纳河》与清代龚贤的《山水图册》等。选择在马松的板块去插入中国绘画的对比也与马松本人的经历有关,马松曾居住于波士顿美术馆附近,而该馆有着丰富的东方艺术收藏。实际上,展览本身并不是为了讲述某件具体的作品对于超现实主义画家的影响,而是为了突显中国艺术的某些普遍特征,比如留白、晕染、散点透视等,更重要的是要深入探讨中国艺术的精神内涵。正如展览策展人迪迪埃·奥廷格(Didier Ottinger)在接受采访时所提到的艺术史学者乔治·杜图伊(Georges Duthuit)1936年的研究《中国的神秘性与现代绘画》(Mystique chinoise et peinture moderne),超现实主义画家对于东方绘画的技巧并不特别感兴趣,他们更关注艺术的精神层面,而不是仅仅停留在表面。因此,在随后的几个板块中,策展人并不去强调中西作品的对比感,而只是单一呈现超现实主义艺术家的作品,以及加入了米肖与赵无极的对话去呈现两条不同生长路径下却最终实现的同频共振,让观众去感受那些被艺术家内化后所传达出来的真正的东方艺术精神。而东方本身也并不局限于中国,在展览的最后,第十板块“胡安·米罗与禅”将视野引向了日本的禅宗。展览本身体量并不大,在展陈设计上,展览动线并不完全顺路(图8),观者常常需要走回头路来寻找下一个板块的开始,颇有“弯环罄折”之味,让东方与西方,在你中有我,我中有你的动线安排之中,形成对话。

图8/导览册

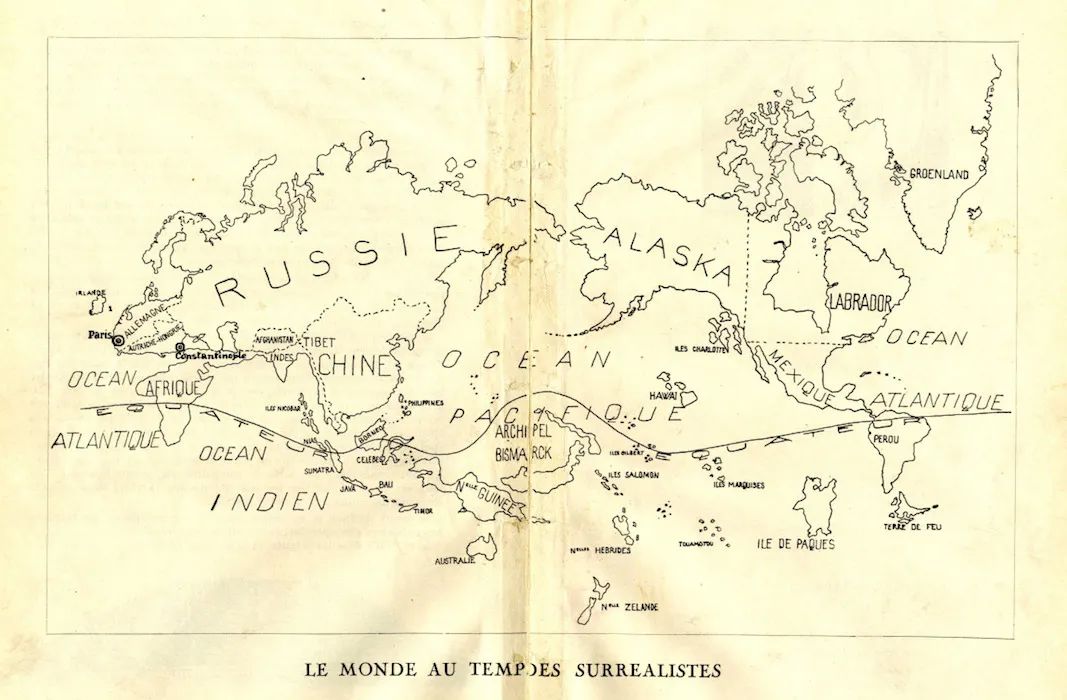

图9/《超现实主义的世界地图》,1929

最后,让我们把目光聚焦到一张《超现实主义的世界地图》(Le monde au temps des Surrealistes,图9)。这件作品勾勒了一个超现实主义者的理想世界,一个乌托邦式的愿景,在去殖民化的同时创造了一个不受西方文化影响,由共产主义者主导的世界。在某种程度上,这个美好的愿景与跨文化的策展方法具有一些共性。

跨文化的策展方法从艺术史的角度出发,反对的是西方中心主义和线性发展的史观。传统的艺术史写作将亚洲、非洲等地区视为西方艺术家获得灵感的来源,然而,如果我们采用不同的视角,就能够呈现出一个截然不同的艺术的故事,也就是所谓的“一个故事的多种讲法”。在艺术发展的现代性道路之中,东方不再是边角料的存在,正如已经被学界证明的,莫奈持有日本艺术的收藏,在他最具代表性的艺术作品《干草堆》《鲁昂大教堂》《睡莲》等系列中,其灵感来源可能是葛饰北斋的《富岳三十六景》。3 莫奈对于同一物象在不同时间段的描绘正是受到了葛饰北斋描绘不同时节的富士山的启发。而马蒂斯在画中大胆取消外光效果,并使用毫无细节的色块代替空间的做法也同样来自浮世绘版画。4 在观看完“本源之画”展览之后,我们同样也能讲出另一个关于超现实主义艺术运动的故事,超现实主义的诞生不再是单单源自对于达达主义的不满,而是在一战后西方价值观全面崩塌下艺术家主动将视线聚焦到亚洲的结果。而东亚艺术在超现实主义者身上的印痕在文化东传的道路上渐渐隐去了,超现实主义绘画在20世纪刊登在中国近代画报上时,成为了完全代表西方的先锋艺术运动。

展览出彩的地方在于通过补充呈现中国古代艺术作品以及米肖与赵无极的交游,让观众了解到超现实主义画家是如何受到东方文化影响的。但展览让人意犹未尽的地方便在于策展人实际上还可以进一步发掘超现实主义与东方的多层关系。超现实主义本身其实是一场国际运动。尽管最初诞生于巴黎,但在比利时、英国、捷克斯洛伐克、墨西哥、美国,甚至在东亚也出现了一些超现实主义艺术运动。中国早期西画运动颇具代表性的团体决澜社也在很大程度上受到超现实主义运动的影响,如果展览能够延伸至此的话,则会更加完整。

展览在公共教育方面也还有一些不足之处:简短的导览词以及外籍策展人和上海博物馆的分工方式导致对于中西艺术品的介绍非常浅显且割裂。而东西方艺术品简单地并置悬挂也难以凸显为何选择将两者并置展示的理由,同时也难以真正传达出策展人的思想,究竟是想要强调两者形式上的相似还是直接的影响,抑或是在更深层次上的艺术精神层面的启迪,意义不明。但在这些瑕疵之外,笔者非常欣赏策展人讲述超“现实主义与东方”这个故事的切入点,因为跨文化策展的方法的重点便在于“跨越”(Trans-),打破以往对于东方与西方、中心与边缘、我们与他者的二元论认知,寻求平等的对话,探索艺术在不同文化和思想体系之间的交织和互动。

作者:沈冀星,中央美术学院人文学院硕士研究生。

注释:

1 André Breton, Manifestoes of Surrealism, trans. Richard Seaver and Helen R. Lane , Ann Arbor: University of Michigan Press, 1972, p.26

2 展览中安德烈·马松(André Masson)的沙画系列对于杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)“滴画”的启迪以及匈牙利画家西蒙·韩泰(Simon Hantaï)的作品。

3 李军:《在〈日出·印象〉的另一面:诺曼底、“水”、“东方”与印象派起源新论》,《美术大观》2021年第10期。

4 王才勇:《野兽派画法创新中的东亚印痕》,选自沈语冰主编《艺术史与艺术哲学》(第三辑),商务印书馆,2023年。

美术遗产 Art & Heritage

美术 考古 建筑 遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):遗产视野丨超现实主义的东方印痕:关于“本源”的三层理解——评“本源之画:超现实主义与东方”展览

规划问道

规划问道