河湟地区涉及青海东部和甘肃西南部地区,自古就处于丝绸之路南道、唐蕃古道、茶马古道等交通路线的咽喉地带,众多民族彼此共生、不同宗教在此汇聚。在汉、藏、伊斯兰等文化的交汇碰撞下,孕育出了多元民族要素复合共生的营造体系,形成了如湟中塔尔寺、西宁清真大寺、临夏大拱北、连城鲁土司衙署等为代表的大量异彩纷呈的建筑精品。同时,在营造过程中,汉族的大木作、瓦作匠师,回族、撒拉族的砖雕、木雕匠师,藏族的热贡艺术匠师、镏金铜匠,保安族的铁艺匠师等多元民族工匠通力配合、相互学习的合作模式,形成了河湟地区传统建筑“你中有我,我中有你”多元文化融合的建筑营造特征。

本书为国家社会科学基金重大项目“中国文化基因的传承与当代表达研究”资助(项目批准号21ZD01)。

李江,陕西西安人,北京工业大学历史建筑保护工程技术研究中心副教授、硕士生导师。长期从事西北地区传统建筑营造做法与保护技术研究。撰写了第七批全国重点文物保护单位(甘肃省、青海省、宁夏回族自治区古建筑类)入选名单的公告文件。完成《中国大百科全书(建筑遗产卷)》中西北地区重要建筑的词条撰写工作。出版《张掖大佛寺建筑研究》(天津大学出版社,2016)、《民勤圣容寺建筑研究》(天津大学出版社,2017)等著作。

左右滑动查看书影图片

《河湟地区传统建筑研究》基于建筑测绘、实地调研、文献考证、访问工匠等方法,以众多民族毗邻杂居所形成的多元文化相互交融的视角,首先从河湟地区的自然环境和历史沿革展开,阐释传统建筑产生的地理历史背景。同时详细介绍河湟地区的民族组成及民族分布,以及在河流、海拔等因素影响下的传统建筑分布情况。进而系统论述基于河湟地区独特的自然人文环境而形成的传统建筑地域性营造做法和建筑工艺。并重点总结河湟地区伊斯兰建筑和藏传佛教建筑在多元文化影响下呈现出的兼容并蓄、交叉融合的营造特征。

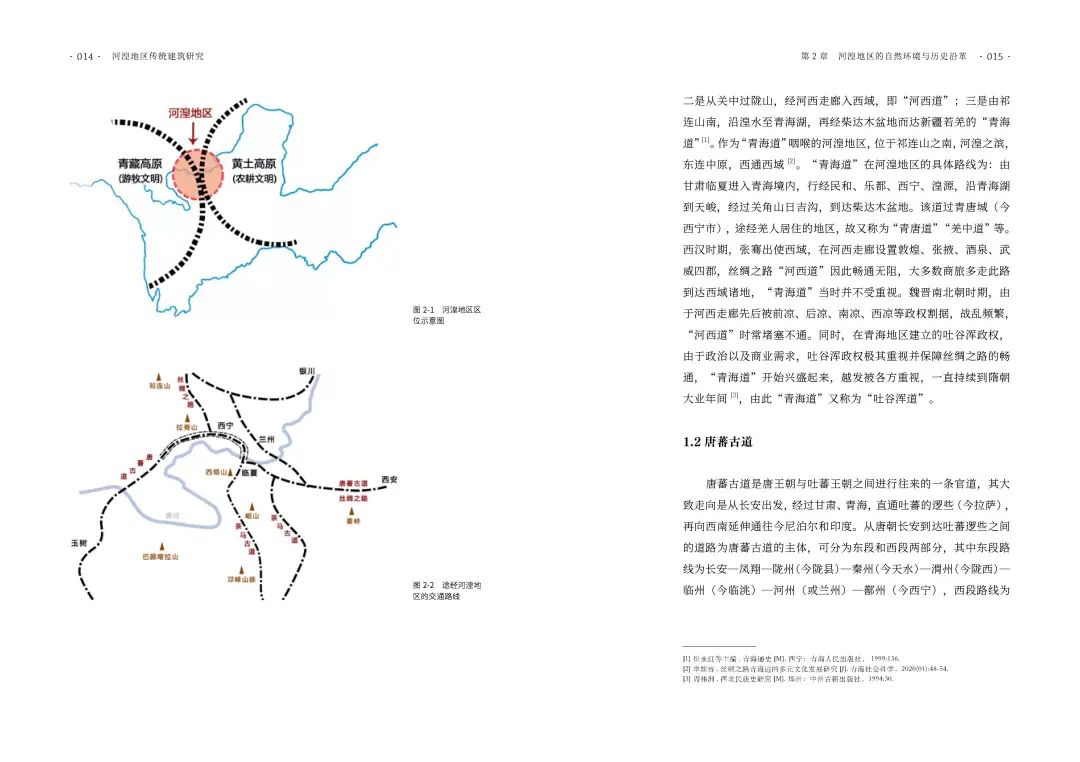

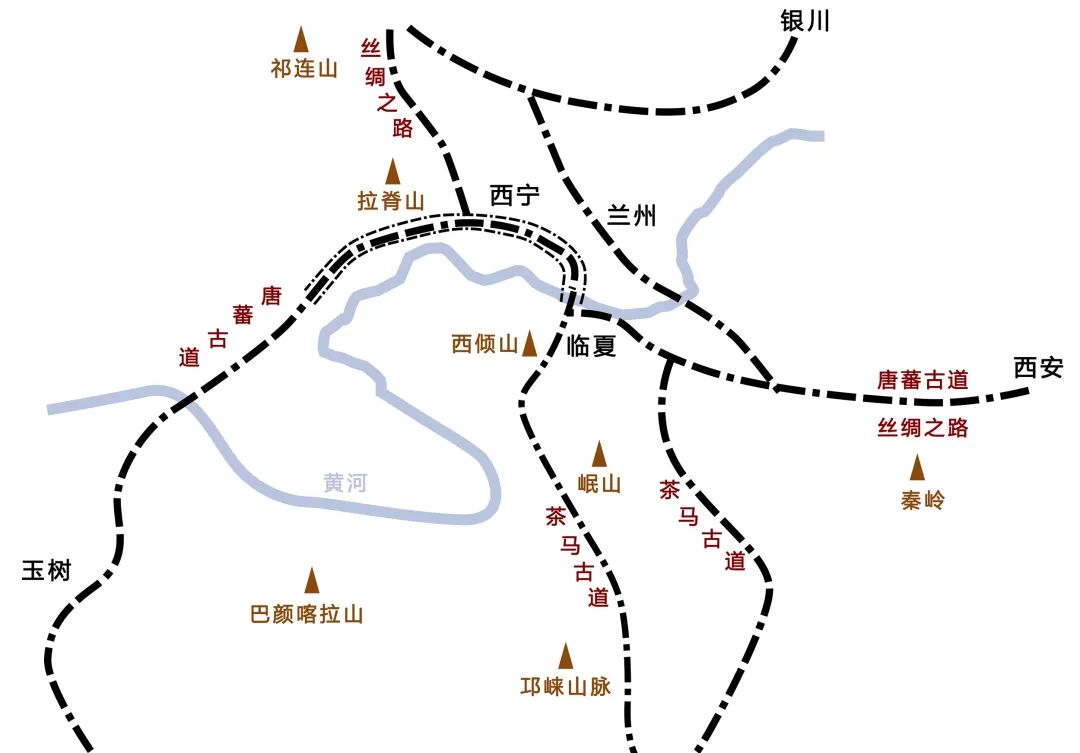

河湟地区空间范围界定

“河湟”是西北地区的一个地理单元,其中的“河”指代黄河,是指青海流向甘肃的黄河上游河段,“湟”指代湟水河。河湟地区即是由黄河及其支流湟水河、大通河、大夏河等河流流经的广大地区,并有大型山脉形成周围的天然边界,其北达祁连山脉,南抵秦岭西倾山脉,西接日月山,东至湟水汇入黄河处,河湟地区涵盖了今天的青海东部以及甘肃西南部。作为青藏高原与黄土高原过渡地带的河湟地区,自古便是联系中原与西部广大地区的关键枢纽,同时也是陆上丝绸之路、唐蕃古道以及茶马古道的重要节点,见证了历史上不同民族、不同文化在此的交流融合。

途径河湟地区的交通路线

河湟地区肥沃的河流台地,充沛的水利资源,为人类祖先提供了便利的生存条件,出现了卡约文化、马家窑文化、齐家文化等较发达的早期文明。青藏高原与黄土高原交汇,并没有出现泾渭分明的界限,而是相对模糊的过渡,河湟地区作为两大高原的衔接区域,呈现出绵长舒展的旖旎景观。河湟地区主要的地理特征为河谷、山脉相间排列,整体呈现出“三山夹两谷”的地理构成单元,“三山”是指祁连山支脉达坂山、拉脊山和秦岭的西倾山余脉,“两谷”即是在上述三条山脉之间夹隔的湟水谷地和黄河谷地。经过长期的地质演变与外力作用,并在黄河和湟水的冲刷下,河湟地区大大小小的高山峡谷与河流盆地的交错布置,形成了串珠状的河谷地貌。

河湟地区的地理构成单元

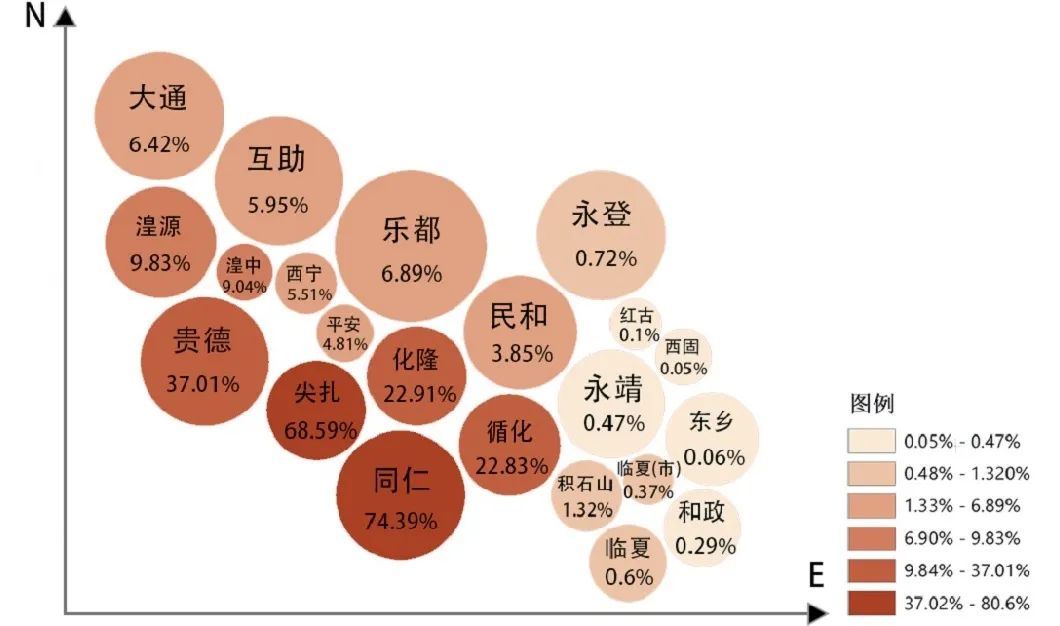

河湟地区民族分布与文化特征

河湟地区既有适合农耕的平原谷地,亦有利于畜牧生产的山原牧场,适宜不同民族在此繁衍生息。这些民族中有农耕民族,如汉族、土族等;有游牧民族,如藏族、蒙古族等;还有回族、撒拉族等,擅长商业之道,在农耕、游牧民族之间承担着商品交换作用。河湟地区作为东西交通的重要通道,不同的民族在此辗转迁移、停留生息,民族构成持续处于变动之中,直至清代,河湟地区的民族构成趋于稳定并延续至今。现今,河湟地区的民族主要有汉族、藏族、蒙古族、土族、回族、撒拉族、东乡族、保安族等。这些民族在不断的交往过程中,保持各民族文化传承的同时,其自身文化中又会主动或被动的融入其他民族的族群特征,逐渐形成河湟地区各民族“你中有我,我中有你”的文化属性。

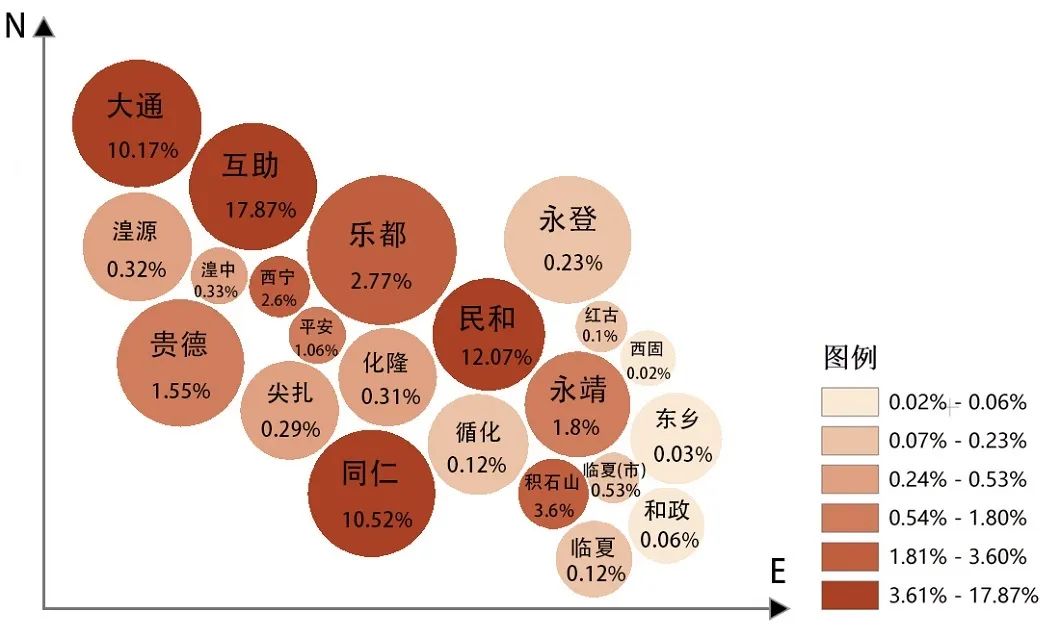

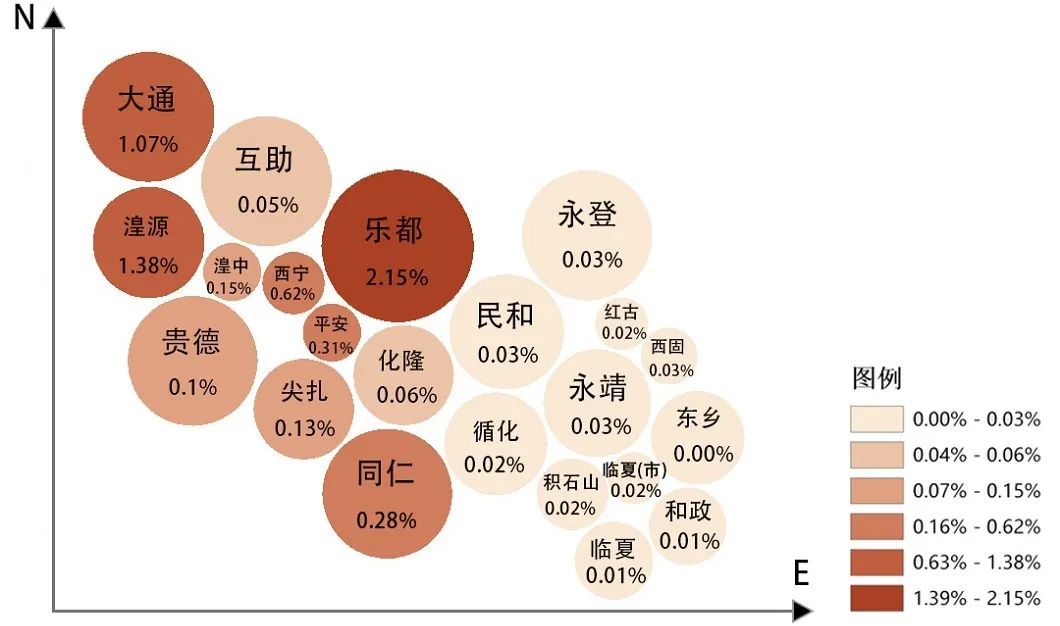

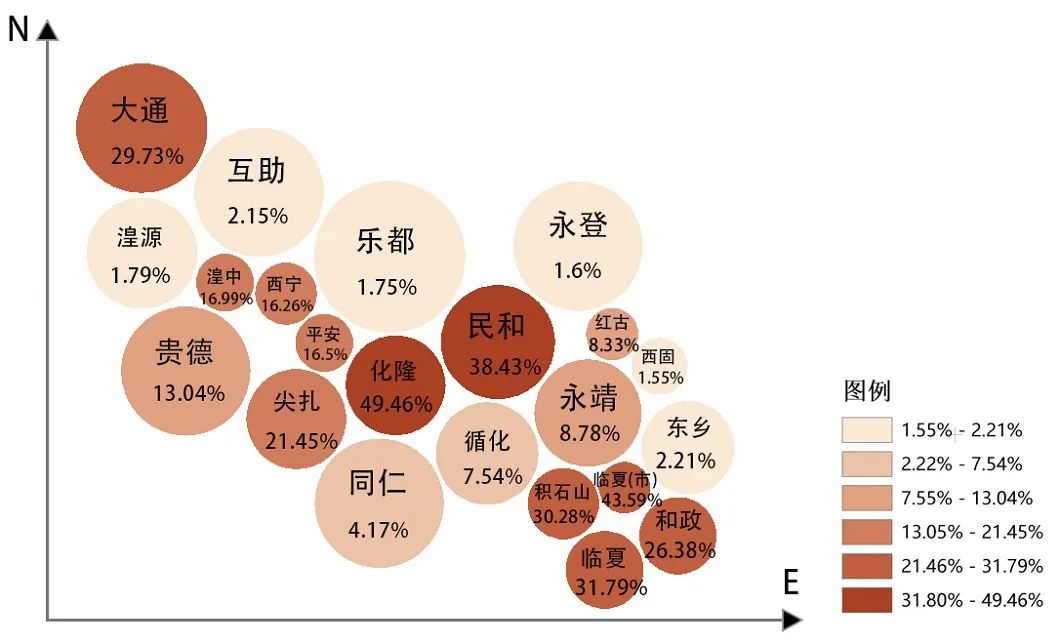

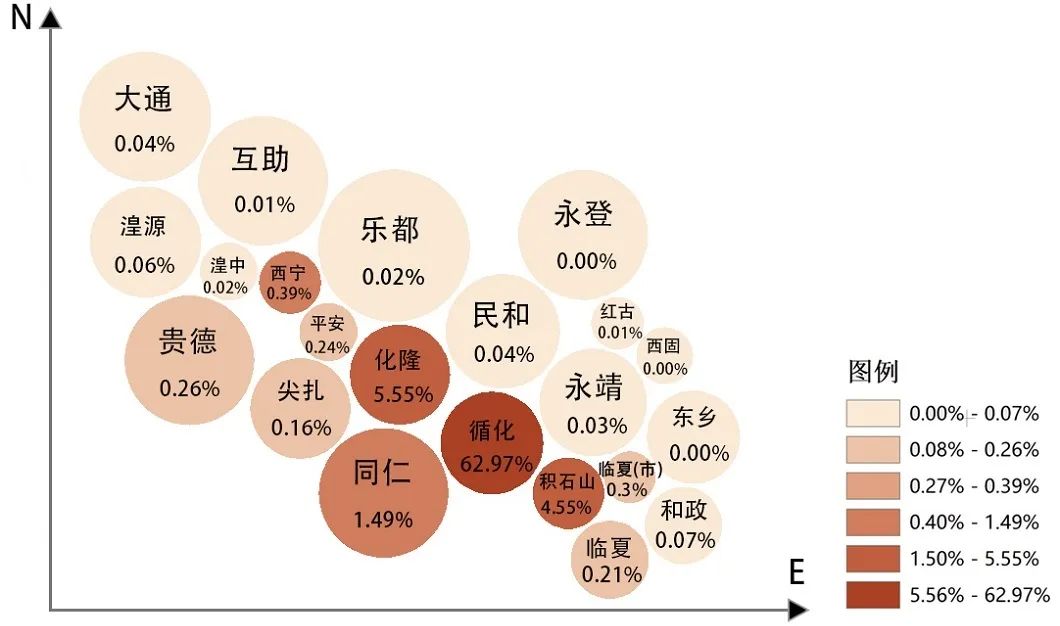

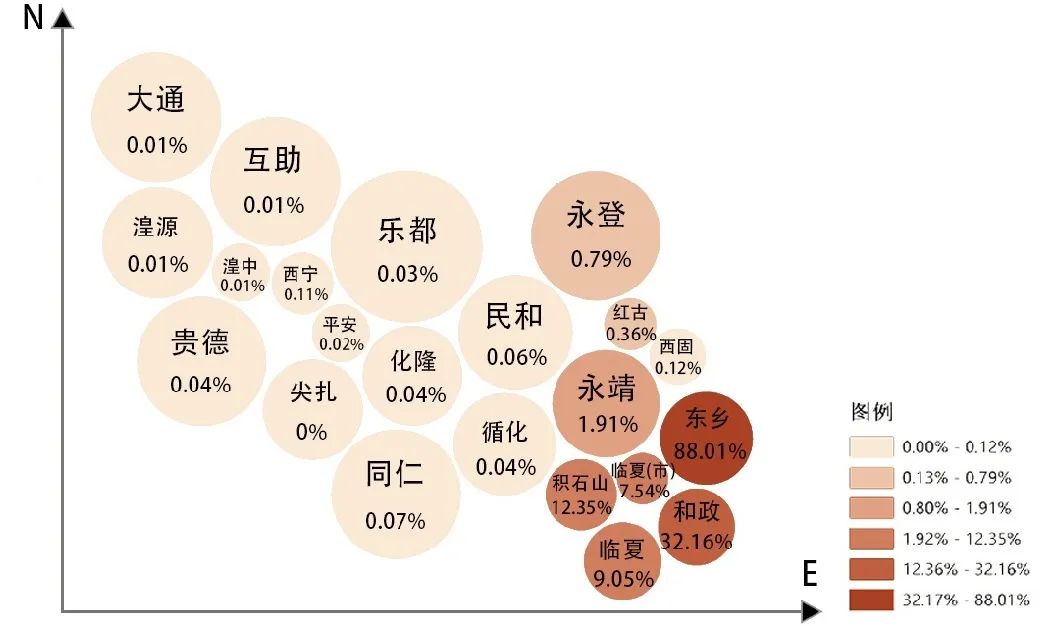

汉族(左)、藏族(右)人口分布示意

土族(左)、蒙古族(右)人口分布示意

回族(左)、撒拉族(右)人口分布示意

东乡族(左)、保安族(右)人口分布示意

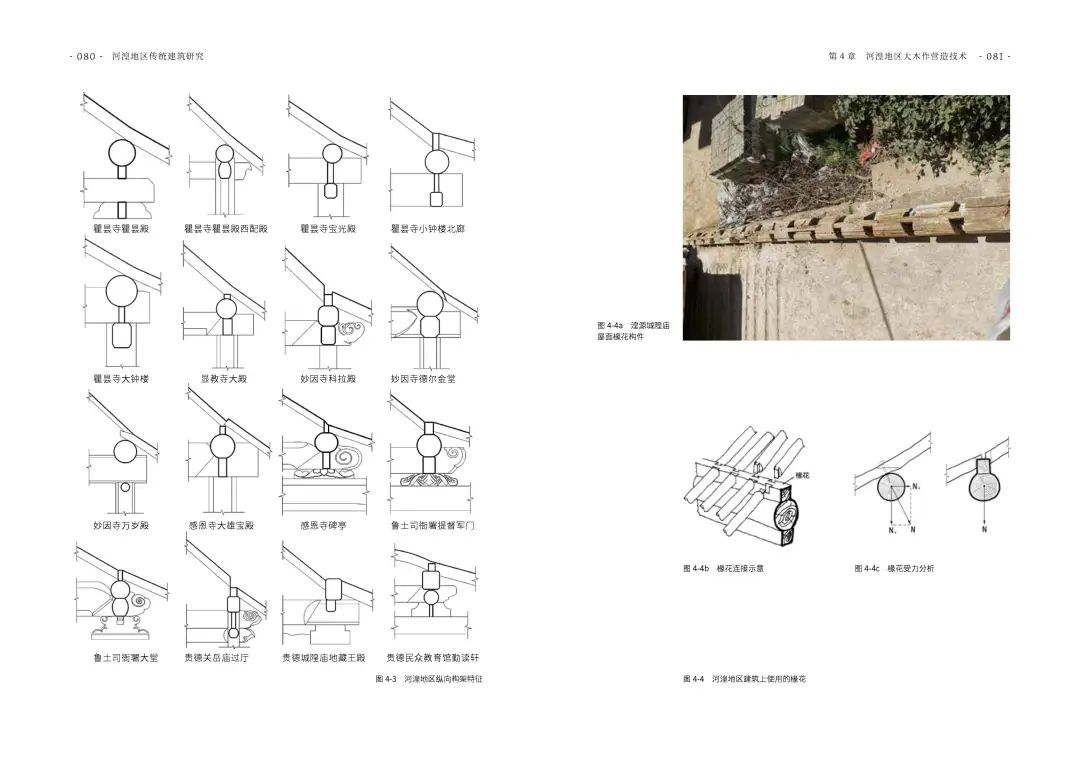

河湟地区大木作营造技术

河湟地区传统建筑营造技术以抬梁式构架为核心。明代以降,形成了地方特色逐渐凸显的河湟地区大木作营造技术。在对永靖白塔寺川、湟中陈家滩村等地从事大木作的建筑工匠进行调研的基础上,梳理出河湟地区大木作营造技术体系,并与邻近地区的营造技术体系相对比,即以天水为中心的秦州体系和以张掖、武威为中心的河西体系,凸显出河湟体系的鲜明地方特色。

甘青地区营造技术体系分布

河湟地区纵向构架特征

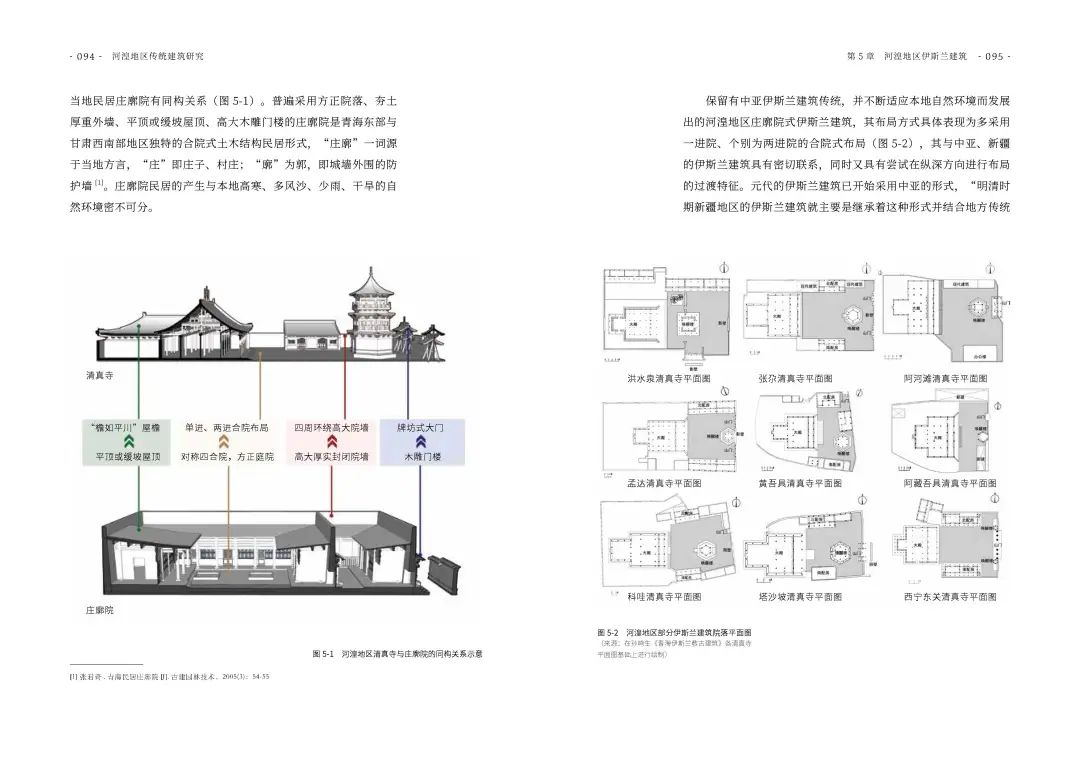

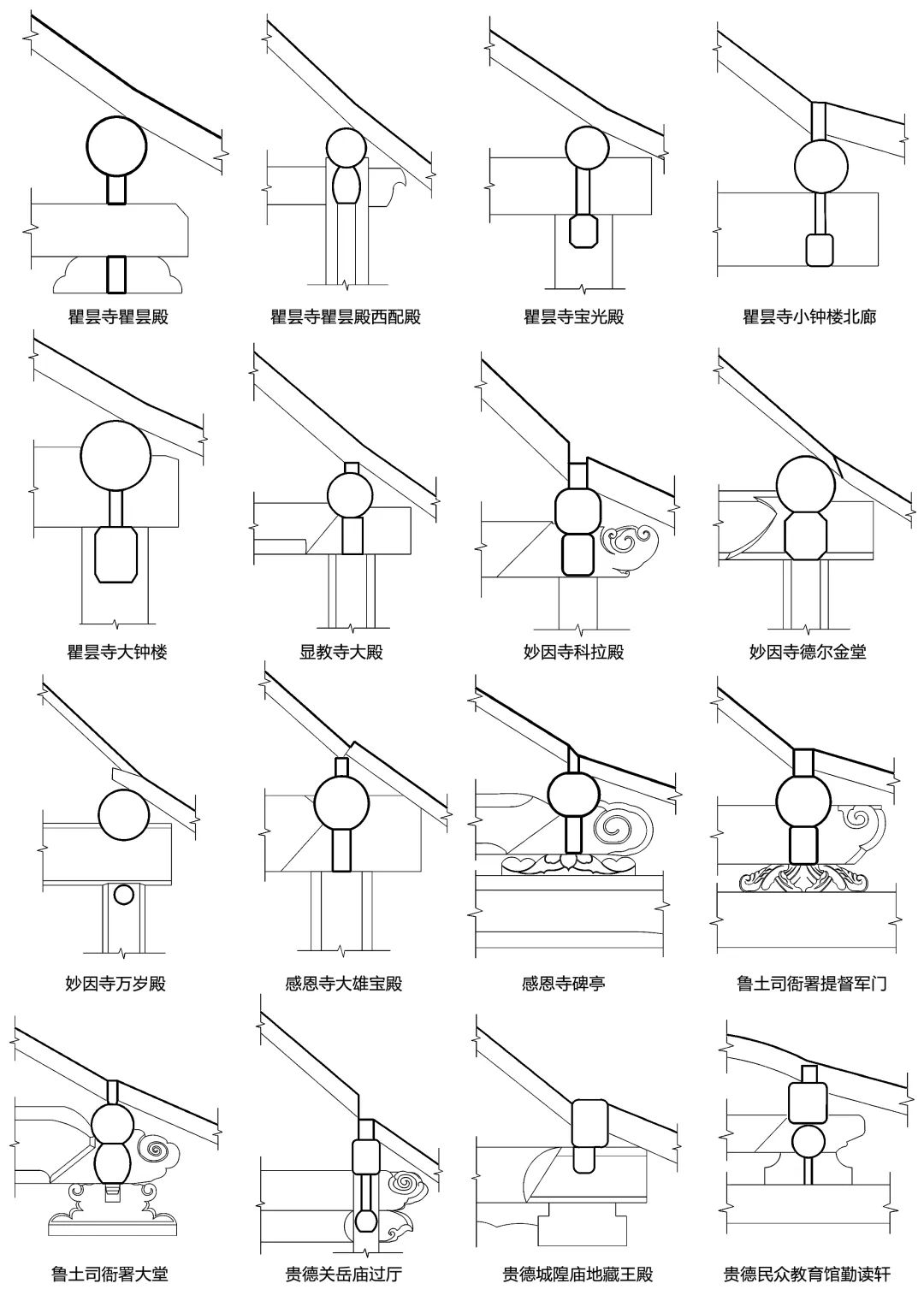

河湟地区伊斯兰建筑

河湟地区自古便是众多伊斯兰民族通过陆上丝绸之路西来的通道和重要驻足地。河湟地区有被称为“中国小麦加”的甘肃临夏这样的伊斯兰教中心城镇,还有尖扎、循化、化隆、民和、东乡、积石山等地,均是西北地区回族、撒拉族、东乡族、保安族等伊斯兰民族的集中聚居地。作为西域、中原以及青藏高原在地理上的连接地带,河湟地区在中亚伊斯兰建筑文化和汉族、藏族等建筑文化的交汇碰撞下,产生了适应本地自然气候环境和融合多元民族要素特征的伊斯兰建筑营造体系,形成了从中亚向中国伊斯兰建筑转变的过渡形式。

河湟地区清真寺与庄廓院的同构关系示意

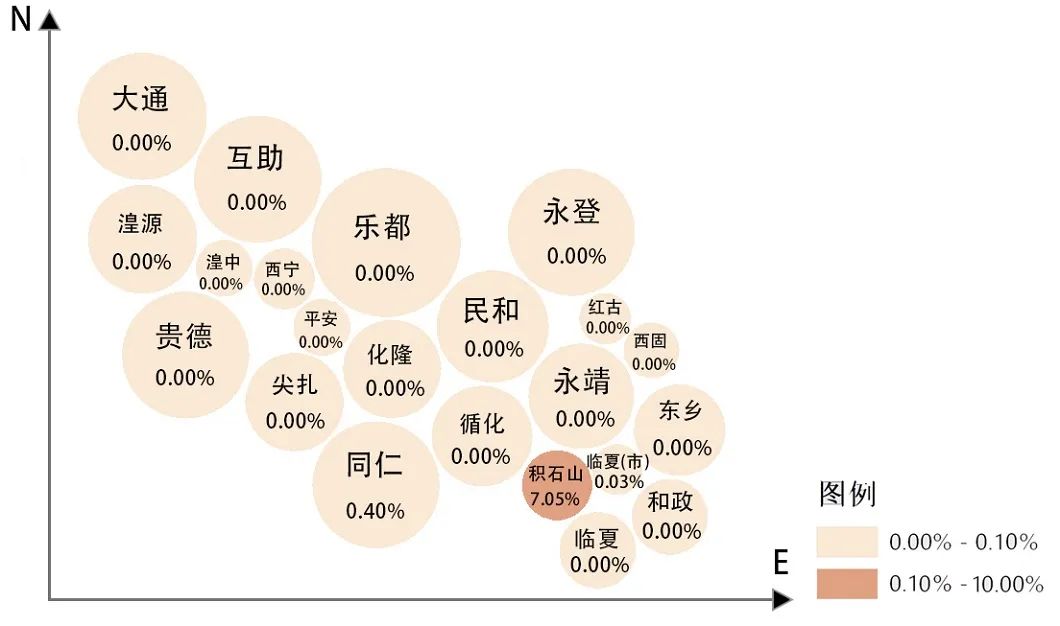

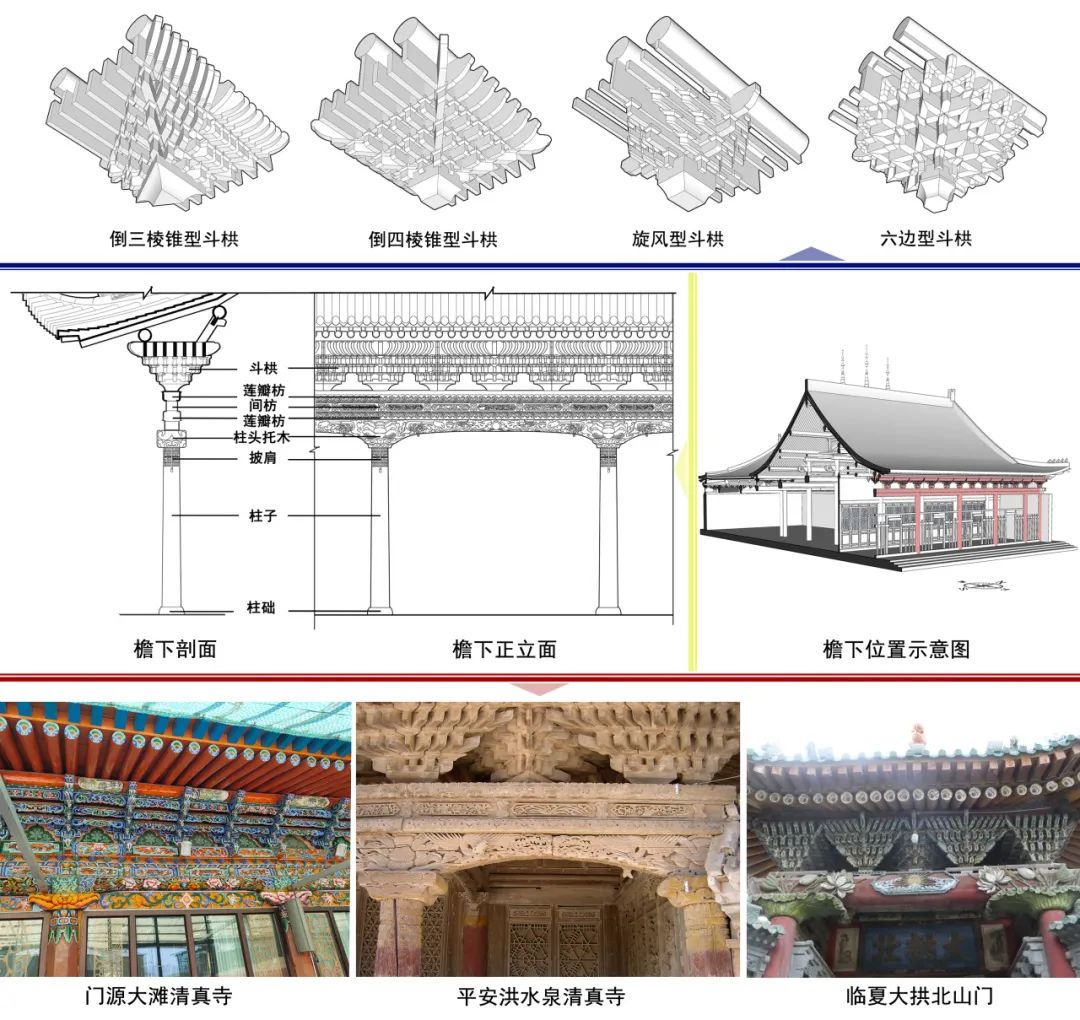

河湟地区伊斯兰建筑外檐做法

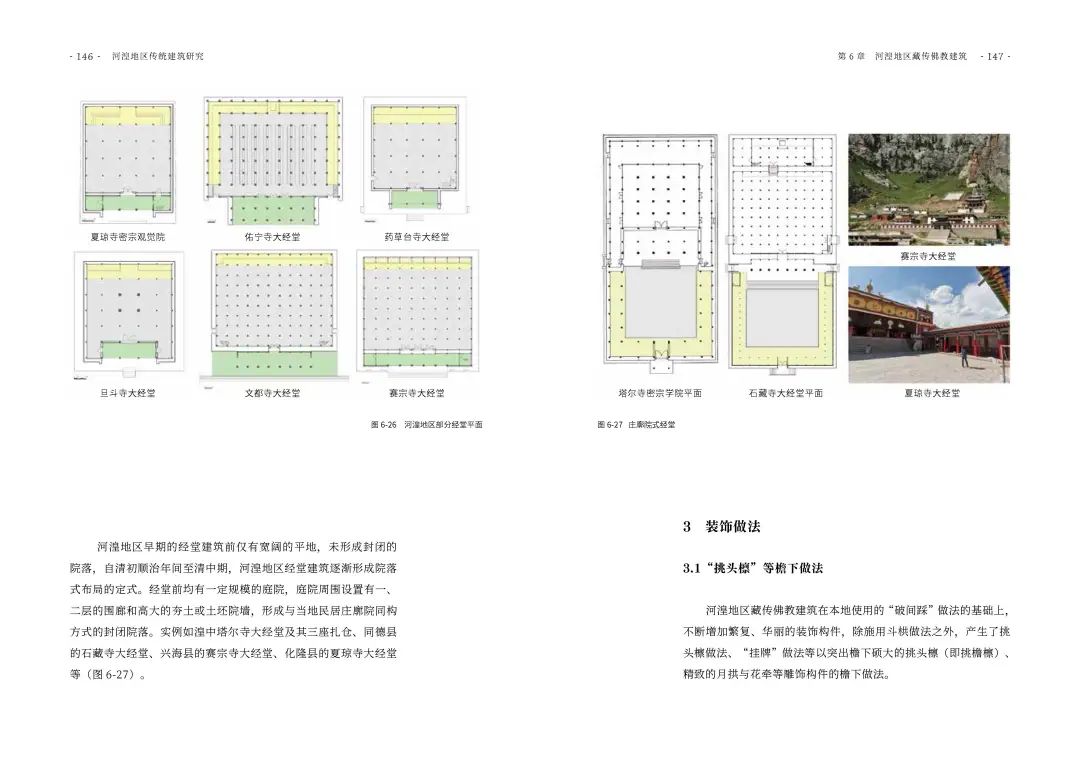

河湟地区藏传佛教建筑

作为青藏高原和黄土高原在地理与文化上的关键过渡地带,河湟地区自唐代起,以“吐蕃东扩”、“仰华法会”等重大事件为标志,藏文化持续传入、发展壮大并由此不断向外扩展。河湟地区内的青海黄南、海南、海北等地,西宁湟中,以及甘肃永登、天祝等地均是甘青地区藏族、土族、蒙古族等信仰藏传佛教民族的集中聚居地,造就了如瞿昙寺、塔尔寺、隆务寺、妙因寺等大量异彩纷呈的藏传佛教建筑精品。河湟地区在汉、藏等多元建筑文化的交汇碰撞下,产生了藏传佛教建筑向外扩展途中,处于起始阶段的汉藏结合式建筑的独特形式。

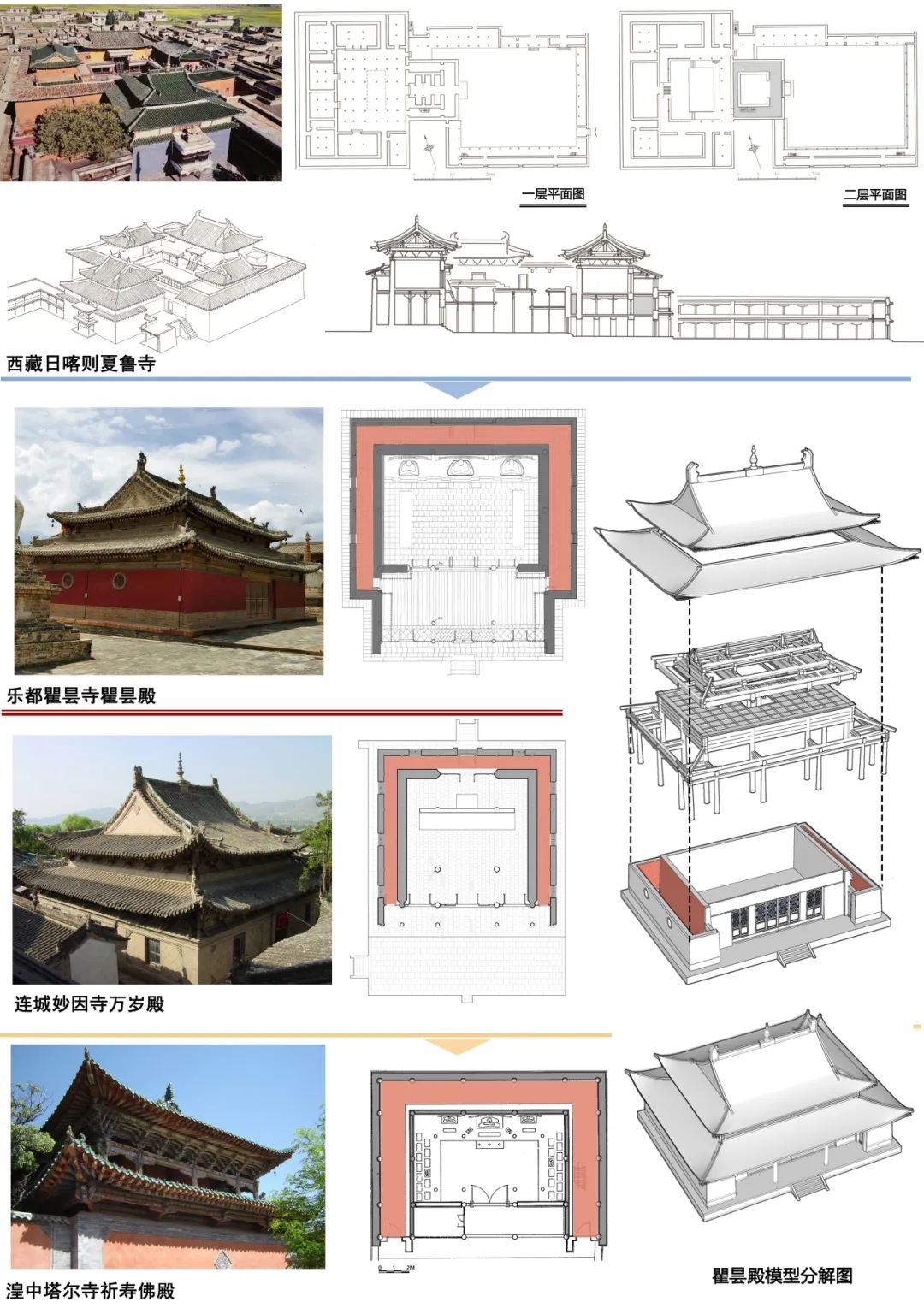

河湟地区重檐歇山顶叠加暗廊礼拜佛殿演变

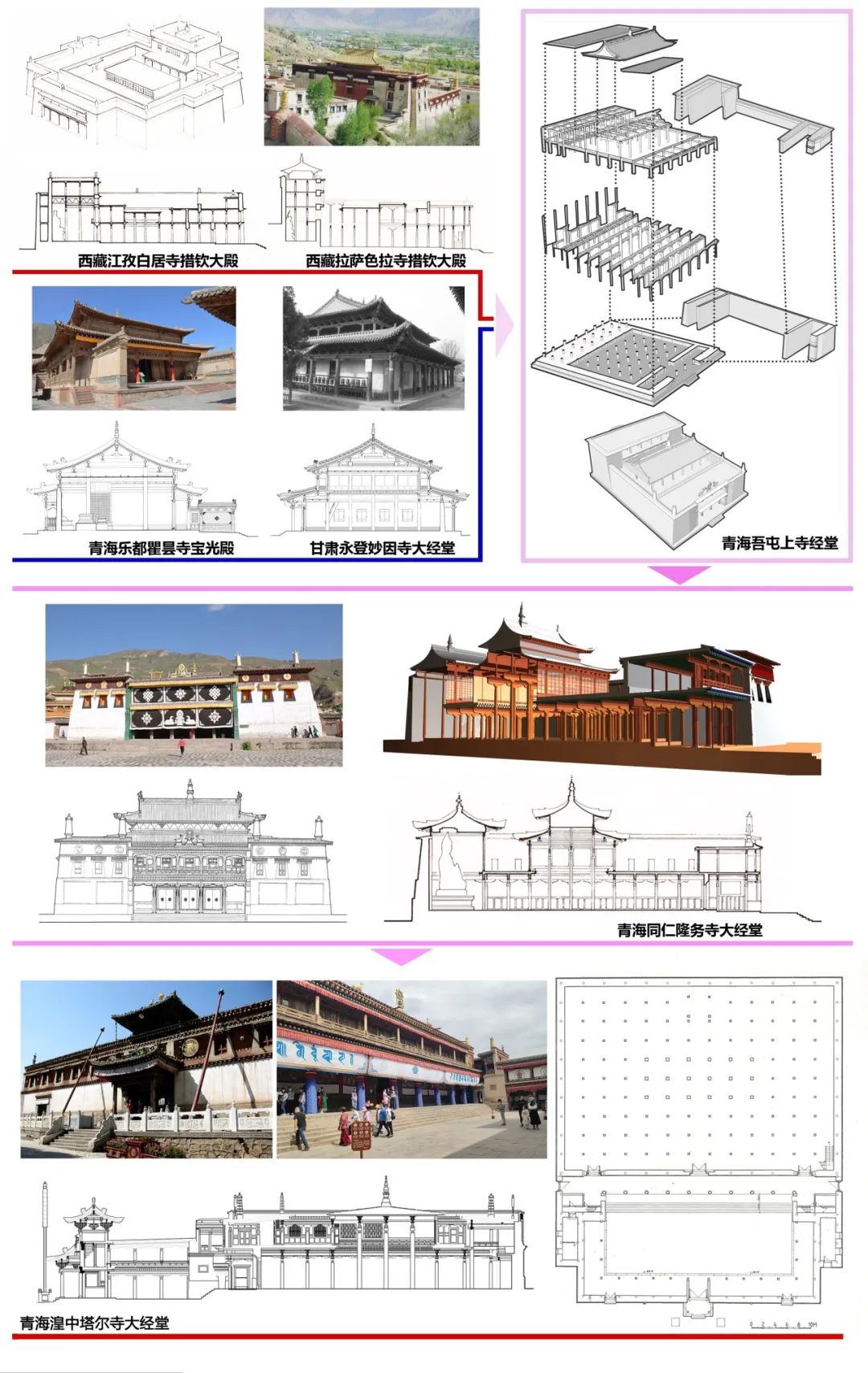

河湟地区汉藏结合式经堂建筑演进示意

本书通过研究河湟地区传统建筑在多元民族文化背景下的地域分布、工艺做法、以及河湟地区特殊的自然环境、社会环境下所形成的地域性营造特征,拓展了中国传统建筑研究的深度和广度,为今后河湟地区传统建筑的传承和保护,提供了基础性的研究资料。

目 录

第1章 绪论

研究背景 研究意义 研究综述 研究内容 研究方法 研究框架

第2章 河湟地区的自然环境与历史沿革

1 河湟地区空间范围界定

丝绸之路 唐蕃古道 茶马古道

2 河湟地区的地理自然环境

主要山脉 河流水系

3 河湟地区的历史沿革

先秦时期 秦汉时期 魏晋南北朝时期 隋唐时期 两宋时期 元朝时期 明朝时期 清朝时期 民国至今

4 小结

第3章 河湟地区民族构成与传统建筑时空分布

1 河湟地区各民族时空分布特征

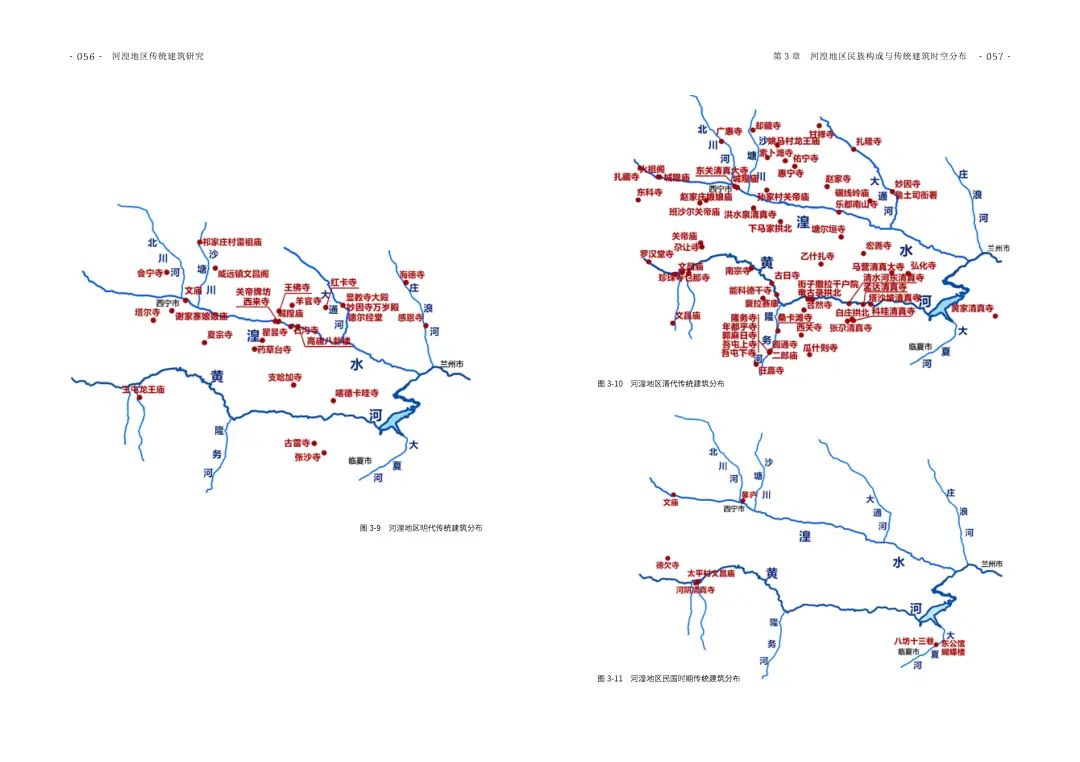

2 河湟地区传统建筑相互杂糅的时空分布

纳入研究的传统建筑对象确定 不同时期的传统建筑分布 不同文化类型传统建筑的空间分布 自然人文因素与传统建筑空间分布关系

3 小结

第4章 河湟地区大木作营造技术

1 河湟地区营造技术体系建筑术语与构件名称

2 河湟地区大木结构做法特征

横向梁架 纵向构架 山面构架 角梁做法

3 小结

第5章 河湟地区伊斯兰建筑

1 布局方式

2 结构做法

盔顶做法 外檐做法 梁架做法

3 河州砖雕

砖雕制作工具 河州砖雕的工艺流程 砖雕题材和纹样

4 小结

第6章 河湟地区藏传佛教建筑

1 布局方式

2 结构特征

佛殿形制 经堂形制

3 装饰做法

“挑头檩”等檐下做法 传统藏式檐下做法 墙体做法

4 小结

总结与展望

参考文献 附录 索引 致谢

河湟地区传统建筑研究

李江 刘亚如 杨菁 李宁 著

辽宁科学技术出版社 2022.2

ISBN 9787559124012 ¥88.00

相关链接:

Art & Heritage

美 术 遗 产

中央美术学院人文学院

暨非物质文化遗产研究中心

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨河湟地区传统建筑研究

规划问道

规划问道