嘉宾介绍

左右滑动查看更多

01

大咖开讲

俞 露

深规院一直秉承的企业思想是“务实·创新”,创新实践也已经融入到了我院文化基因之中,多年以来,我们对“创新实践”其实是有很多感受和体会。有些创新基于城市不同发展阶段带来的新需求应运而生,比如对城市更新的探索和对海绵城市的试点实践;有些创新是在日新月异的数字化时代的转型尝试,比如国土空间规划成果的数字化交付、智慧城市多元信息平台的搭建,这些创新都凝聚了全院各部门、各专业、各同事的汗水和智慧的结晶。

本次学术周,我们欣喜地看到,与过去相比,大家分享的话题更为丰富、思考更为深入,对新理念、新技术、新方法和新手段的探索更是空前的活跃与开放。我也想结合我自身的一些思考,与大家分享交流。比如说,“十四五”期间生态文明建设正在过去环境治理的基础上开辟新的格局,国土空间资源的利用效率与模式正在进一步得到优化,针对生态产品价值的转化路径也正在开展持续的思考和探索;以人民对美好生活的向往为追求,城市发展的韧性与可持续性、城市治理的精细度与科学性表现出明显提升的趋势;与此同时,还要面对环境风险、自然灾害、公共卫生等方面日益增加的风险挑战。理解了这些变革和趋势,也理解了世界的复杂和不稳定、不确定,城市规划工作者需要更多的反思、感受与洞见,创新不仅仅是提升解决问题的能力,或者提前为即将来临的挑战砌好防火墙,更是通过对思维模式的改变甚至颠覆,去拆解旧要素、集成新组合、布局新方向、建立新平衡。

深圳不仅是我们业务的主场,同时也是“创新实践”的主场,面对先行示范区的新使命、建设全球标杆城市的新目标,亟需从理念、范式、技术、工具等层面创新超大城市空间治理的模式。而作为全球电子信息产业的重镇,深圳有着建设“数实融合、同生共长、实时交互、秒级响应”的数字孪生先锋城市的绝佳基础,也引领着我们深入探讨利用多元大数据实现对城市和都市圈的智能感知能力、以智能决策为目标的城市模型构建以及城市空间规划与治理中的数字赋能等议题,探索依托数字化、信息化技术推进基础设施协调布局和解决超大城市治理发展难题的路径和策略。

今天我们讨论“创新实践”,请到不同角色的技术骨干参与交流,分享不同类型项目的创新实践与先进经验。围绕“城市设计协作与决策平台搭建”“城市第六立面提升专项行动”“城市公共空间综合运营”“站城一体化区域城市设计”“社区儿童游戏场地建设”等核心内容,以及信息化专业团队利用数字化工具推进城市规划领域的前瞻性实践等议题展开系统性和纵深性的讨论,虽然角度不同,但都是推动空间创新背后的核心动力,也将更深入、更广泛地诠释深规院“创新实践”的技术特色。

02

主题报告

《数字技术赋能城市建设——伴随式数字规划服务的思考与探索》

胡晓飞

智能信息部副部长,从事BIM及信息化相关产品设计和项目管理工作10年,主导信息化项目十余项,包括智慧住建、智慧轨道交通工程、智慧路桥、智慧勘察等相关信息化工作,基本涵盖了规划、建设、管理的全过程;主导了空港新城规建CIM平台、深圳市智慧监测平台、水源大厦全流程改造BIM服务等项目。

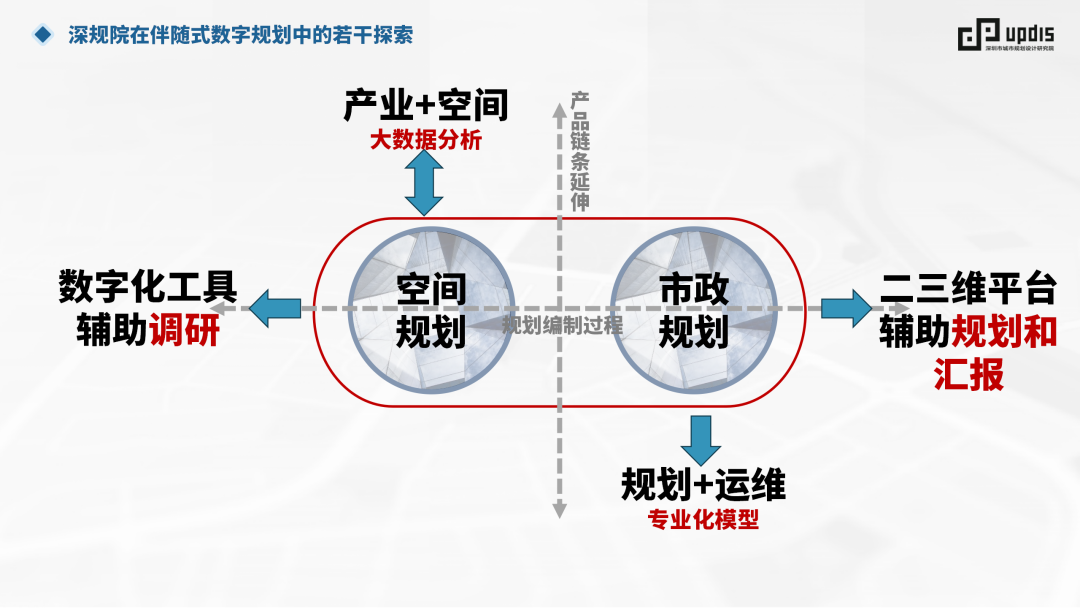

目前我国城市进入了内涵式发展的新阶段,迈向高质量发展和高效能治理是城市现代化的重要议题,大面积开发建设速度放缓,新城规划项目减少,对面向实施开发的精准规划能力要求不断提高,存量空间规划和专项治理规划要求对现状问题能进行更精细化的识别和剖析,城市发展的底层逻辑和动力从土地拉动到产业拉动,对规划方案的技术逻辑提出了更高的要求,各地政府积极推进的智慧城市建设要求规划辅助决策的方式更加灵活多样。以市场需求为导向,我们提出伴随式的数字规划服务为我们规划转型升级提供赋能,纵向上围绕规划全过程从规划调研、规划编制、到规划成果输出并服务决策,横向上拓宽服务范围,服务产业空间分析,服务市政规划运维。

数字技术不仅仅是一种工具,它更是一种创新思维的体现。它给我们提供了一种全新的视角去看待和理解城市的发展与规划。从大数据到人工智能,从虚拟现实到云计算,这些数字技术正在为我们的城市规划带来前所未有的机会和可能性。未来的城市规划过程必然是更精细更智慧,沉浸式的规划成果将为规划决策提供更高效直观的展现方式,规划数据的安全和共享能够创造更多经济价值,规划的链条将在数字化的伴随下向建管营延伸。

精彩点评

《交互型城市设计协作与决策平台搭建的深圳实验》

刘迎宾

规划二所(宜居中心)高级主任规划师。深度参与深圳多个创新型课题,“山海连城”计划城市设计、城市设计数字化管理平台、南山区城市意象设计等;负责编制武汉汉江湾、厦门新机场片区、惠州两江四岸、昆山南站片区等城市战略地区规划设计;在综合规划、城市设计、宜居城市研究等方面积累了丰富经验,获得国优一等奖等十多项国家、省、市奖项。

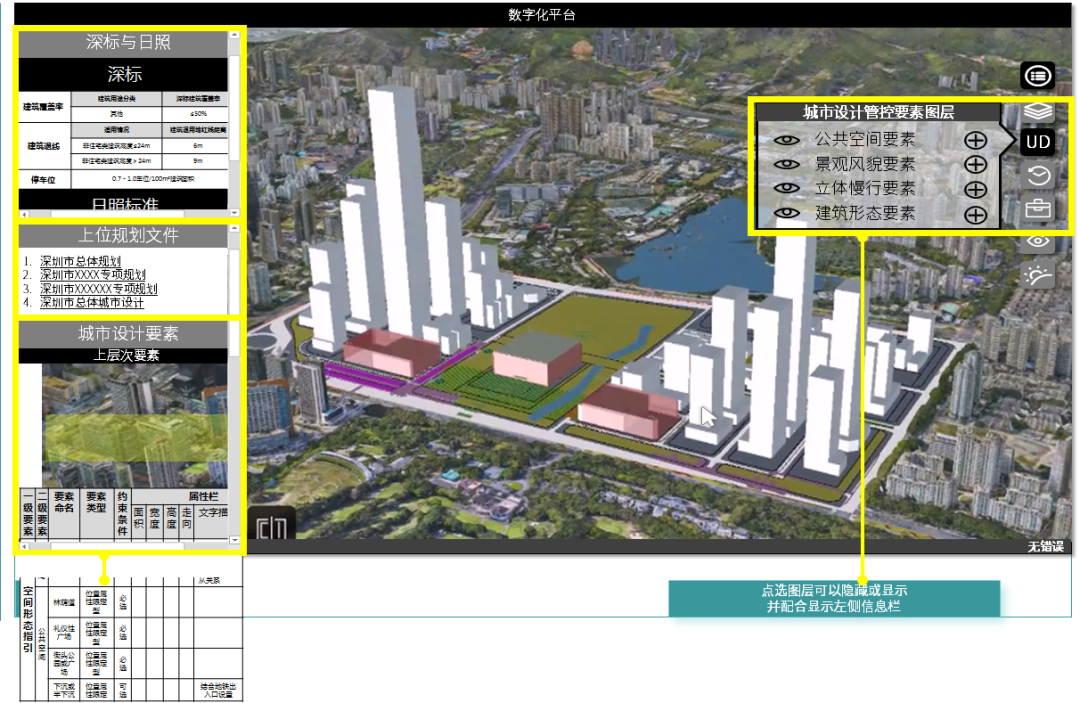

项目依托《深圳市城市设计数字化管理平台架构与场景设计》开展,是深圳“6+2”城市设计行动中“设计技术创新”的承载课题。深圳城市设计历经三十年不断完善的制度构建,形成开放性、高品质、规模化、气候性、高复杂度等深圳城市设计特征。项目针对深圳城市设计编制与实施管理业务的痛点需求进行重点分析,结合大量的实际管理案例,提出“小步快跑、以建促用”的技术思路,以“最后一公里的有效传导和决策”为核心,紧扣用地规划许可证阶段的土地出让条件和设计方案决策环节,搭建数字化管理模块,核心工作内容包含1个底层架构设计、5个方面内容设计以及4个场景设计。

项目亮点包括基于城市设计特点的图层池化分类、兼顾轻量化和美学原则的要素可视化调整、城市设计要素的筛选和谱系化、精细化空间要素管控的规则化等,并构建了基于城市设计管理的4个系列场景的demo设计。项目设计思路及成果应用于“基于CIM的规划设计数字化平台”等,并在实践中得到检验。

精彩点评

《城市顶部空间的深度营造——深圳市城市第六立面提升专项行动的实践探索》

缪洁

城市营造设计所主任规划师。在美工作五年,期间主要参与了拉斯维加斯市中心区概念规划、檀香山哈拉瓦地区TOD规划、凤凰城机场地区土地再开发等项目。入职深规院以来主要参与了深圳、中山、南阳、驻马店等城市的科创园区、滨水区概念性城市设计项目。

“十四五”期间,深圳市政府部署开展“深圳市城市第六立面提升专项行动”,重点关注城市中长期被忽视的2亿平方米屋顶存量空间,探索超大型城市空间资源创新利用、营造以人为本的立体公共生活场所、推进城市低碳绿色发展和城市精细化治理。专项行动按照“试点先行、全面提升”两大阶段分步开展。在全市选取20个试点“先行先试、探索路径、总结经验”,综合性的采取“理序、降碳、增趣、焕彩”四大路径、协同各项城市建设行动,全面提升俯瞰视角下各类老旧闲置的建筑屋顶,以及有改造需求的立面、街道、开放空间等,以塑造整洁精致的城市顶部风景。

试点阶段主要开展了三方面的探索。一是创新以人为本的高复合空间利用形式。包括改造存量屋顶拓展各类公共空间和经营场所、推广屋顶光伏和屋顶绿化建设等。二是创新多元化的治理实施模式。积极引导业主自发改造屋顶闲置空间、探索公私合作推进公共空间品质提升等。三是建立精细化的统筹管理机制。通过“建章立制”细化项目管理要求、强化市区联动协作和设计品质管控。同时鼓励各区多渠道、多平台向公众普及城市第六立面提升工作的设计理念和成果经验,扩大公众参与基础。“城市第六立面提升”作为一项以改造提升城市存量空间为主的空间治理行动,需要加强政府、市场、社会的多元协调合作,探索“共商共建共治共享”的工作模式;需要加强全过程谋划及全流程品控以保证规划设计意图的逐级传导和设计内容的高品质呈现。

精彩点评

《城市公共空间综合运营深度实践——以光明人才社区项目群为例》

朱梦

城乡发展规划研究所主任规划师,任职期间主要从事总体城市设计、城市更新规划、社区规划等规划设计实践工作,主要参与了《深汕生态环境科技产业园城市设计》《无锡经开区国际社区示范区规划设计整合研究》《深圳市光明区“城村一体”统筹规划》等重要规划项目。

在中国城市发展从建设时代进入运营时代的大背景下,城市规划逐渐升级为深度服务于城市运营与治理需求的空间运营规划,本次分享重点探讨如何通过更精细化的城市治理或者说是城市运营来给政府从财政维度减负,从空间维度上提质,帮助政府解决在新发展阶段中出现的新问题,结合参与项目经验,重点聚焦城市公共空间运营,从政府与市场主体两个维度阐释城市公共空间运营的政策背景、关键问题以及项目实践中形成的具体解决方案,通过对深圳市光明区系列规划项目群的深度实践,从技术方法、特色亮点及经验借鉴多个维度形成可推广的项目经验,在此基础上,讨论城市公共空间运营过程中城市规划如何有效介入,以及规划师在参与这类项目当中的关键能力如何构建。

精彩点评

《大流量边缘城站的规划与建设模式创新——武汉汉阳站站城一体化规划与站房设计》

林紫嫣

城市设计联合创作所主创规划师,主要从事创新片区、枢纽片区城市设计、产城运营规划等规划设计工作,主要参与《武汉市汉阳站站城一体化区域城市设计》《广佛湾概念规划和城市设计》《宜宾西站南片区概念城市设计》《宜宾南溪区中心城区产城融合发展规划》等项目。

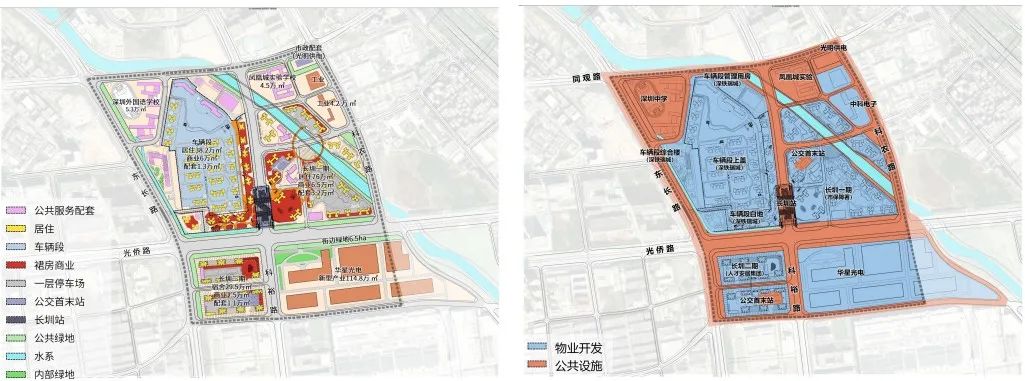

汉阳站作为西武福高铁的重要枢纽、武汉市“一港四主两辅”的主枢纽之一,是武汉市内规模最大的铁路枢纽(13台24线),对于武汉市建设国际性综合交通枢纽城市有着重要战略意义。我院城市设计联合创作所与铁四院、凯达环球等设计单位组建的联合体机构参与汉阳站站城一体化区域城市设计及站区综合体建筑概念方案国际征集中标并开展下一步方案整合和深化。

传统的高铁新城以高铁站为核心驱动,城市资源向站无限集聚,成紧密的圈层布局。然而,汉阳站距离武汉中心城区12公里,5条轨道汇聚站点,属于典型的城市边缘型站。高铁枢纽如若作为单一的交通集散节点,对周边城区的辐射带动力明显不足,且城区本身发展基础薄弱,单一依靠高铁带动,势必导致城区建设驱动乏力。

创新破题边缘城站开发乏力的困境,设计强调将站的效率与城的发展提升到同等重要的价值共生关系,站应该作为城市的一部分,跟随城市发展的步伐,一起生长。武汉汉阳站站城一体化片区应依托汉阳高铁站和多条城市轨道线路的建设契机,系统统筹与优化交通设施,通过生态公园、城市服务、社区配套等广泛的社会公共资源布局,规划了从高铁站向外“多廊道、多触角、多磁极”的城市公共服务系统空间结构。

更完整开放、更丰富多样、更辐射广泛的公共资源框架,打破站城开发建设各自叙事的局限性,促进汉阳站及其周边地区的资源融合开发,是对顶层开发结构的一次创新升级。

精彩点评

《归家的小温暖:社区儿童游戏场地的探索与设计实践——以益田社区儿童乐园建设项目为例》

陈晓宇

规划一所/儿童友好城市研究中心主任规划师,中级工程师,任职期间主要从事儿童友好城市建设、儿童游戏场地建设等设计和研究工作,主导参与了《宝安福永街道立新湖儿童乐园建设项目》《福保街道益田社区儿童友好乐园项目》《景田片区妇女儿童友好街区建设项目》等项目。

无论城市如何变化,社区都是与我们的生活最息息相关的城市单元,对于孩子们而言,15分钟甚至是100米内可玩的空间和设施,便是他们最直接的快乐源泉,是社区家庭的幸福感和获得感来源。我们所提及的儿童友好,是主张能够渗透到社区里,渗透到孩子们和每个家庭的生活中。2020年起,从以人才林、立新湖儿童游戏场为代表的低成本、自然化、分龄设计的儿童游戏空间,到今年建成开园的主题定制化、游戏组合性更强、设施配套更完善的益田社区儿童乐园,本团队一直在社区儿童游戏场地的设计和实践中不断探索和总结,希望为社区儿童提供更符合需求、更完善的游戏空间。

本次分享以益田社区儿童乐园设计为例,从游戏体验、文化体验、参与体验、带娃体验和安全保障等多角度分析乐园的设计理念。建议在社区儿童游戏场地的营造中,一是要充分注重可玩性、多样性和挑战性的,给予孩子们主动探索事物、适当冒险的机会;二是要注重不同年龄段游戏功能的区分和融合,避免产生游戏冲突,同时又提供可社交互动的区域;三是宜考虑特色和主题的融入,可以从地域的特色、社区的文化等角度出发,从游玩丰富性、场所氛围的整体性等着手,因地制宜地去打造游戏空间,不应仅停留在标准化的儿童游乐器具选型的层面上;四是营造可参与的、多可能性的留白场地,为社区组织活动、儿童自发游戏预留空间。最后,应从设施、植物、铺装等多方面充分考虑场地的安全保障,同时考虑陪伴者的舒适感和便捷性,预留看护空间,设置洗手池、婴儿车停放处的等配套设施。

精彩点评

· 欢迎关注 ·

供稿

丨

汪莲

编辑

丨

何瑜 王雪莹(实习)

照片

丨

张志杨等

校审

丨

李晨 徐新巧

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):2022-2023年度项目交流会(学术周)· 创新实践专场

规划问道

规划问道