近年来,国际建筑与遗产领域内均涌现对风土建筑未来走向的紧密关注之态,在新世纪伊始十年,《谦卑而骄傲︰意大利的现代主义建筑与风土传统》( Pride in Modesty: Modernist Architecture and the Vernacular Tradition in ltaly )解答的正是这样一种共同的疑问:在风土变迁之中,是否承担了作为遗产保护对象、现代设计资源和民族身份象征的多重身份?在既往对于意大利现代主义建筑的认知中,如果风土传统与古典传统对于现代建筑的生发均起到重要价值是一种共识,那么作者在本书中传达的观点本身就具有反思现代性的意味:相对于古典传统,过往不受重视的风土建筑天然带有真正的现代基因,风土建筑是“现代的、太现代的”——意大利几代建筑师将风土原型及其组构原则化为现代设计手段,以风土这类谦逊之物为自豪也正是早期现代精神的成功传达。

本书的作者米开朗琪罗·萨巴蒂诺(Michelangelo Sabatino)教授,曾在2017—2019年担任美国伊利诺伊理工大学建筑学院院长,现任该校博士项目负责人,同时也是一位建筑师、历史保护专家和建筑历史学者,曾与让·弗朗索瓦·勒尤尼( Jean-Francois Lejeune )合编文集《现代建筑和地中海∶风土对话和身份挑战》( Modern Architecture and the Mediterranean: Vernacular Dialogues and Contested Identities,2010年 )。两本同年出版的专著集中性地探讨了风土价值认知、风土与现代建筑的关系、风土建筑在当代的存续方式等关于风土建筑的当代议题。本书区别于文集收录相关研究的广泛讨论,为关于意大利现代建筑师如何借鉴和学习风土建筑的专项研究。该书出版后屡获大奖,一跃成为西方对前工业风土传统与地中海地区国家现代建筑关系研究的代表性著述之一,作者也因此而成名。该书使用了法国年鉴学派吕西安﹒费弗尔( Lucien Febvre )的长时段( longue durée)概念,通过多元性的文化视角和细致入微的历史研究,雄辩地论证了风土传统在现代建筑的发展中,其原型曾经被大量成功地“平移”和借用,从而对建筑话语和生产模式的历史运作过程进行了全新阐释,其讨论未局限于设计操作,而是把风土话题进一步引向现代性反思的方向。

20世纪的意大利现代主义建筑及城市演变历史是在以追求富有竞争力的地方传统文化为特征的背景下出现的,风土传统和古典作为传统,都作为文化身份的重要组构在现代意大利实现了共存。其中,风土建筑以其积聚的规模、单纯的体量、实用的平面、朴实的外观和适度的材料,构成了亚平宁半岛大部分的村庄和山城。虽然塑造意大利现代性的关键事件和问题已经众所周知,但过往很少有研究者关注在这段历史之中对于普通事物的重新发现和利用。匿名的、前工业化的风土建筑和器物曾经如何影响和改变了20世纪初到20世纪70年代的建筑和城市实践及其理论话语呢?这些线索依然是不清晰的。因此,本书的写作缘起便是着眼于此研究空白。此外,作者发问的时段则是一个令历史学家颇感尴尬的复杂时期,在60年的时间里,跨越两次世界大战,法西斯主义和民主国家两个不同的政权,风土为什么能够以及如何为现代主义建筑师提供了兼具实用理性和如画诗意的灵感?问题继续延伸,伴随着城市工人无产阶级的崛起,现代主义建筑曾经通过非正统建筑挑战古典建筑的影响,风土是否也曾经激发了其中的建筑师从政治上抵制法西斯主义转向社会性的建筑变革?作者借用里奥内罗·文丘里( Lionello Venturi )的表述化为书名,风土建筑具有“谦卑而骄傲”( orgoglio dellamodestia )的特质,这种重要特质曾在20世纪30年代被理性主义建筑师朱塞普·帕加诺( Giuseppe Pagano ) 转引并广泛借用,可以说“谦卑而骄傲”抓住了“风土”这一综合性术语的颠覆性本质。

本书共分为六章,在导言部分首先就风土这一英式术语本身展开词义辨析和爬梳。作者指出,对风土传统的适应性转嫁利用现象是在意大利特定的政治和文化背景下展开的,其表现形式在意大利语中同样得到表达。英语的术语“vernacular”来自语言学的借用,原本指的是方言、母语。“vernacular”一词的词源还植根于阶级区分:拉丁语词根“verna”指的是奴隶。因此,受过专业训练的建筑师对风土传统的现代利用,有助于解决以风格驱动的建筑史叙事中历史主义建筑、古典建筑和风土建筑之间构成的阶级划分问题。与英语的“ vernacular architecture ”这一术语不同的是,在20世纪初到20世纪70年代为期60年的时间段里,意大利采用了不同的术语来表示这—概念,随着时间的推移,高度多样化的实践和意图上重要而细微的差别显示在词汇的变化上: fabbricati etnografici(社群建筑)、architettura minore(次要建筑)、architettura naturale(自然建筑)、architetturarurale (乡村建筑)、architettura rustica(乡土建筑)、architettura popolare(大众建筑)、architettura spontanea(自发建筑)、arte paesana(农民艺术)arte popolare(民间艺术)和arte rustica(乡土艺术)。按照吕西安·费弗尔的名言“研究一个词的历史从来都不是浪费时间。这种研究过程无论或短或长,单调或多样,总是能够有所启发性”。对于探索风土建筑对意大利以及其他地区现代主义建筑和理论影响的历史学家来说,词源学上的最初线索与风土的含义变迁是相关的,且具有一定程度上的因果性。

开宗明义之后,对风土现代变迁历史的“深描”以环环相套的方式展开。作者首先溯源了意大利关于风土传统的最初论述,认为风土传统主要出现在建筑领域之外的展览、出版物和带有民族主义及社会议程的公共话语的讨论中。在首章“寻找意大利性:民族志学和国家认同”( ln Search of ltalianita: Ethnography and National ldentity )中,着眼于风土传统成为意大利各个地区民族志和人类学研究焦点的社会成因,解释其诉求源于塑造一个包括所有意大利人,即涵盖城市和农村居民的现代国家形象的需求。着重于揭示教育和遗产保护的驱动力,如国家主办的展览和旨在保护建筑领域和民间物品的立法进展。民族志展览利用现存的风土建筑和物品的材料和形式,采用了纪录片的方式,使得民间物品在意大利的博物馆中逐渐占有一席之地,例如杜里奥·卡贝洛蒂( Duilio Cambellotti)这样的艺术家兼工匠的作品中出现了风土诗意的最初表达。

在溯源观念兴起的铺垫之后,作者在随后的“如画式复兴︰乡土性和文脉主义”( The Picturesque Revival: Rusticity and Contextualism )一章中,研究了第一次世界大战后对风土传统的兴趣缘起以及建筑话语和实践新动力的产生原因。在民族志学家早期研究的基础上,在20世纪20年代开始,意大利的风土研究进入了一种升华的阶段。当时的意大利处于从自由主义向法西斯主义政权转变的节点上,包括古斯塔沃·乔凡诺尼( Gustavo Giovannoni ) 和马切洛·皮亚琴蒂尼( Marcello Piacentini )在内的建筑师,曾在独栋住宅和住宅区设计中使用意大利山地风土建筑的意象。新的设计中屋顶由瓦片铺成,曲度较大,按照垂直线排布,下屋顶的边沿常常挑出墙面,留下深长的阴影。将两到三扇窗户安置在屋檐下,使得窗户保持阴凉,墙壁如城墙般厚重,处处呈现优雅和不规则感,同时也具有现代感和简洁性,再现了风土传统建筑的原型要素,接近于一种民族主义国家观念兴起时段下对风土传统的如画式再造。作者还指出,需要考虑意大利现代设计中,风土形式的借用线索如何与古典主义的普遍影响相平行。

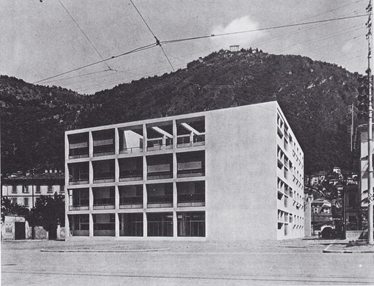

在前述的铺垫之后,作者陆续引出本书的核心章节,“白板和传统:原始主义和地中海性之间的未来主义和理性主义”( Tabula rasa and Tradition: Futurism and Rationalism between Primitivism and Mediterraneita )一章探讨了20世纪20年代和30年代本尼托·墨索里尼( Benito Mussolini )乡村主义( ruralesimo/ruralism )社会背景下的建筑样貌。作者重点关注在法西斯主义兴起和逐步巩固政权的同时,风土建筑、自然景观和手工艺品对第二代未来主义艺术家和理性主义建筑师群体某种原初性的引力现象,探讨了艺术家和建筑师如何协调同个时代中如地方性、民族主义及其作为对立面的国际主义等各种不同的价值观。官方关于如何确立新意大利性的竞争态度在当时已经出现了,在服务于法西斯主义政权的建筑师中对寻求意大利性有着不同程度的实验。例如在南部岛屿卡普里,随着当地旅游业的蓬勃发展,保护其自然景观和建筑环境成为建筑辩论的中心,未来主义艺术家将卡普里浑然天成的风土聚落作为理想城市的仿效对象,理性主义建筑师则在当地设计了不少现代别墅。

第四章“工程学与建筑学:新客观性和抒情性之间的风土”( Engineering versus Architecture: The Vernacular between New Objectivity and Lyricism )相对于前述章节进一步显示了批判性,作者分析了法西斯主义下工程师和建筑师群体之间的紧张关系。虽然七人组( Gruppo 7 )的理性主义建筑师们在追求文化主体和民族抒情式的设计中,利用和转借了地中海现存的风土传统及其古典遗产 。但其他人如朱塞普·帕加诺则努力坚持学习风土建筑的谦逊和匿名感,以此低技化的谦逊内涵作为与过于精湛之工程设计的对比。尽管存在分歧,但理性主义建筑师均反对旨在兜售意大利性的鼓吹性言论和浮夸设计。在法西斯主义下工作,但反对夸夸其谈的复刻古典建筑,风土建筑受到了左翼建筑师的尊重,他们认为自己可以说服该政权将风土建筑作为一种进步的意大利现代主义形式。作者指出,这些工程师和建筑师共同建构了一种关于简单和节俭的新理想,破坏了法西斯政权宣扬的过分夸张的古典式美学。在这些人物之中,过往被忽视的理性主义建筑师朱塞普·帕加诺的贡献被再次加以强调。为了反对法西斯政策,提倡乡村价值观作为城市罪恶的解毒剂,帕加诺在1936年米兰三年展( Milan Triennale ) 上与夸尔尼罗·丹尼尔( Guarniero Daniel )共同策划了起到分水岭作用的展览“意大利乡村建筑”( Architettura rurale italiana ),展览陈列了大量意大利现存的风土建筑,并有同名出版物问世。帕加诺提出,风土建筑反映了建筑的自然本质与功能风格,因而与理性主义有天然的联系。展览用一种直截了当的视觉冲击,令人信服地证明风土建筑及聚落组织形式为功能主义设计提供了真正的解决方案,风土建筑可以有力地抵抗或者调和当时古典式建筑的浮夸形式。通过展览和书籍,帕加诺提倡用谦虚的传统彰显真正的现代性,反对一切形式的历史主义。帕加诺因为退出法西斯政党,在德国集中营中过世,但这次展览为意大利建筑与工人阶级的后续接触产生了直接而重要的影响。

随后,着眼于二战结束后意大利从法西斯独裁到民主国家的转变,作者用了一章的篇幅探讨“连续性和现实:战后建筑和都市主义中的风土”( Continuity and Reality: The Vernacular Resumed in Postwar Architecture and Urbanism )。对于许多建筑师来说,美国发起的马歇尔计划使得大量新公共住房成为战后重建的主导需求,战后年代的严峻现实使得建筑师从社会层面重新思考住房问题,再度审视和借用意大利山城风土建筑的现存形式,建造新的工人住宅区容纳从农村涌入城市地区就业的农民。如果说新现实主义电影捕捉到了普通人的日常斗争是因为导演往往选择非专业的演员,那么那些年代里占建筑作品最大份额的新型住宅区也成了一幅描绘意大利工人阶级的巨大画布,见证了人们逐渐远离根深蒂固的天主教价值观,转而支持现代意大利的社会观念。

作者在结语中进一步指出,在一个对现代运动越来越不抱幻想的时代,意大利对既有理论话语能够持续有所贡献,来源于长期思考传统连续性问题后的沉淀。吉安卡洛·德·卡洛( Giancarlo De Carlo )、埃内斯托·罗杰斯( Ernesto N.Rogers )、恩里科·佩雷苏蒂( Enrico Peressutti )和阿尔多·罗西( Aldo Rossi )等著名意大利建筑师,开启与现代建成环境的对话,通过再一次重新思考传统在现代主义建筑中的作用,重塑现代建筑实践。作为“平常之物”的风土建筑为许多进步的意大利建筑师提供了将现代主义与传统真正结合的可能性,同时避免了平庸的怀旧,风土包含真正的现代基因。写到最后,作者指出,“谦卑而骄傲”( pride in modesty )既是一种战斗的号召,也是一种设计策略,有助于抵消建筑实践中不断出现的浮夸表演。风土建筑作为遗产,通过融合本地性和普适性,能够进一步改变司空见惯的建成环境,在未来不仅为意大利也将持续为世界各地的建筑师和设计师提供教诲。

该书展示了一部丰富详细和语境化的风土现代观念史,忠实记录了20世纪现代建筑实践和民族主义意识形态留下的全部遗产,启示性地挑战了现代建筑仅限于修辞式的浪漫主义、古典现代主义和理性主义的风格竞争的主导假设,证明了风土不是导向同质的建筑设计,而是暗中引导一种新的现代建筑,这种新的建筑正如同各地方的风土建筑本身—样丰富而多样化。此外,通过对文学、民族志和建筑的仔细研究也更进一步表明,这些对所谓的土著建筑和地方匠艺传统的不同解释和转化,有时有助于有时却抵抗着一个国家的建筑现代化进程,充分展示了历史本身的复杂和矛盾。

就意大利建筑本身的现代进程而言,由于其与法西斯政权的纠葛关系,及其与古典和本土传统的持续对话这些复杂的现象,至少在20世纪六七十年代之前,意大利现代主义在建筑史中一直处于令人困惑的位置。从20世纪30年代中期到第二次世界大战结束,意大利建筑师曾经基于白板论( tabula rasa )使用一种对过去的断绝态度( repudiation of the past )来定义现代主义,体现在对抽象的接受和对具象的放弃,以及与基于进步和技术思想的左翼乌托邦理想的结盟。但综合地来看,意大利文化中传统和现代之间的紧张关系(无论是艺术、建筑还是文学)也带来创造的机会。意大利建筑师在法西斯主义期间及战后恰恰通过一种重塑传统的实验态度,构建了一种混合的现代性,这一态度与前卫激进的先锋派,以及对“衰落历史”论调的坚持均有所不同,具有很深的积淀和创生力。因此,照此观之,认为风土只是服务于建筑艺术的观点就其本身而言多少会妨碍对风土的深入研究。风土传统激发了20世纪上半叶的表现主义和民族浪漫主义等各种运动,以及20世纪下半叶各种形式的地域主义,而该书通过意大利的建筑实践回顾引发的风土思辨,作为新型话语的发现和建构,为跨专业实践、历史或批评的个人研究者,为现代主义和当代建筑中混合实践的反思都创造了新的机会。

掩卷深思,难能可贵的是作者展露于笔端的批判性思维。如果把执业建筑师、批评家和历史学家创造的描述现代主义现象的多种表达方式归功于对风土传统的一种新型转化,其实就意味着风土受到了各种各样的解读,甚至是创造性误读。风土本身受到设计师不同研究转化方法的影响,观察和研究风土建筑的专业建筑师几乎不可避免地会根据个人的谋划( project )做出各种误读和再释。本书提倡的恰恰是应当更包容而不是更封闭地看待风土这一历史现象及现代关联问题,即不应当排斥创造性的转化物出现——文学评论家和理论家哈罗德·布鲁姆( Harold Bloom )称之为“诗意的误读”( poetic misprision ),曼弗雷多·塔弗里( Manfredo Tafuri )则称之为“操作性批评”( critica operativa ) 。因此,该书作者关于风土及其实践的批判性思考,进一步丰富了主流现代建筑史的单线叙事结构,徜徉其中的读者或将发现,作者意蕴指向的现代建筑史,实乃一部风土传统大量隐匿其中的丰富历史,风土作为一种新型话语和历史阐释,庶能解救现代主义突破均一建成环境的重围,探索当代空间生产的关键。而针对如何理解古典与风土对于现代建筑的复杂作用,作者亦始终持以批判性态度。正如书中论及的关键人物帕加诺,在20世纪30年代就曾经提出建筑师应当通过对风土建筑的观察,反思规制化的传统理解亦会形成规制化的形式结果,这本身也是—种“误读”的结果:“因为对五种柱式以及形式法则(这些形式法则往往是几个世纪以后从官方庆典和宗教建筑的范式中衍生出来的)的‘严肃’误读,我们对古典传统和罗马建筑的理解始终过于‘学术’且有失偏颇。”该书问世之后至今尚未出现中译本,国内读者对该书的内容也依然较为陌生,笔者在此归纳以该书为典型的新型批判性理论与相关阐发,并非意图照搬西方风土理论,而是希望在思考中国风土传统的当代存续“接力赛”中,本文的引介能够实现被读者抛弃的得鱼忘笙之作用。(End)

潘玥《现代的、太现代的”——评<谦卑而骄傲:意大利的现代主义建筑与风土传统>》完整阅读见《时代建筑》2022年第4期

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):现代的、太现代的

规划问道

规划问道