学龄儿童(后文简称“学童”)采用主动出行方式通学(即步行或骑行),不仅有助于缓解因城市内部机动车数量激增带来的交通拥堵和空气污染等城市问题,也有助于形成积极生活方式,维护身心健康并促进学童与同伴的交往。因此,鼓励学童主动通学,不仅有利于推动我国绿色低碳发展,也有利于在当前“大健康时代”背景下,实现健康管理关口前移,促进国民整体健康水平提升。

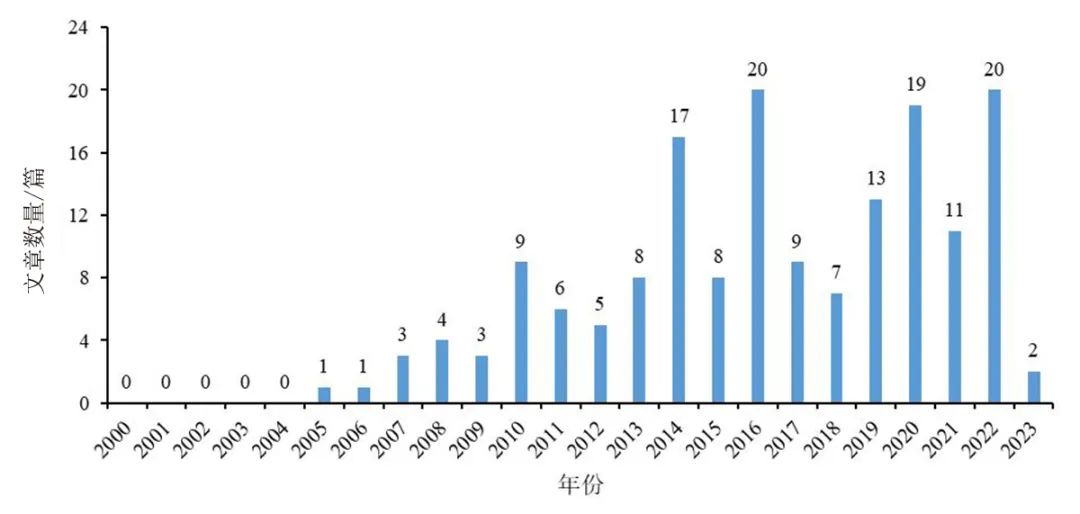

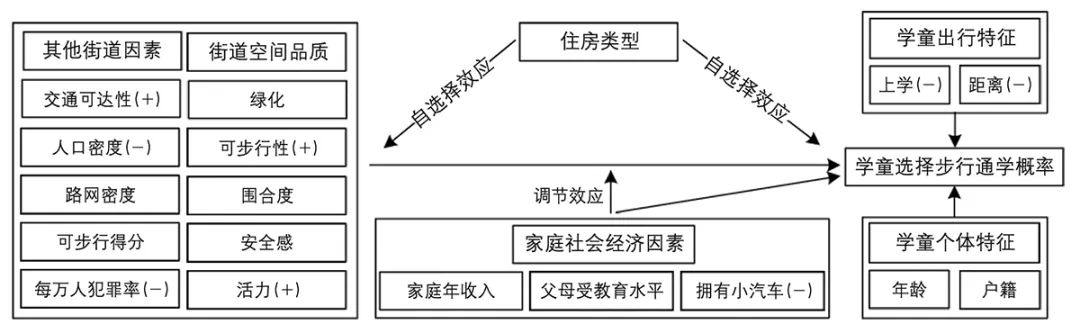

当前,建成环境与未成年人出行行为的相互关联正逐渐成为学界研究热点(图1)。西方学者较早开始关注学童通学行为,提出相关概念框架,其中,米特拉基于社会生态学理论,较为全面地构建了通学行为决策模型(BMST)。目前,国内研究大多关注成年人、老年人群体或整体居民的出行行为以及城市环境暴露的健康效应,并从规划角度提出主动式干预出行环境的相关策略,但对学童通学行为的关注不多。有学者曾基于西方已有研究,将影响学童通学行为的建成环境要素归纳为“土地利用”“道路交通”“环境设计”“学校规划”四方面,但仍需要相关实证研究对其进一步验证。

▲ 图1 | 建成环境与未成年人主动出行行为相关文献的年发表篇数(截至2023年1月31日)

资料来源:根据Web of Science数据库数据绘制。

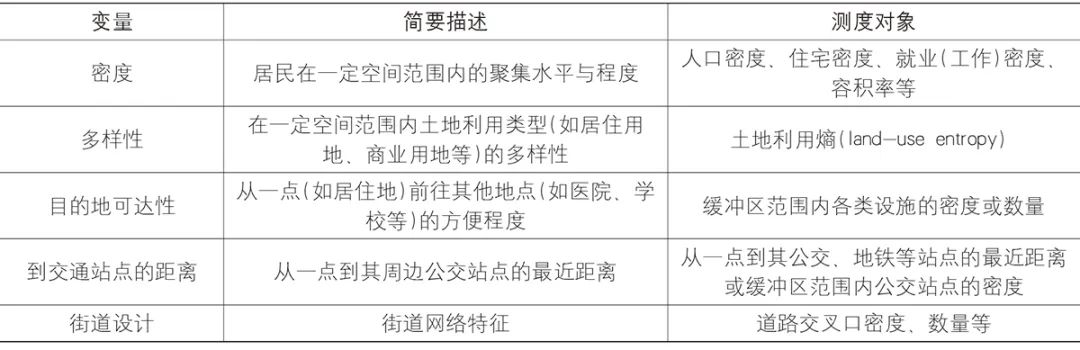

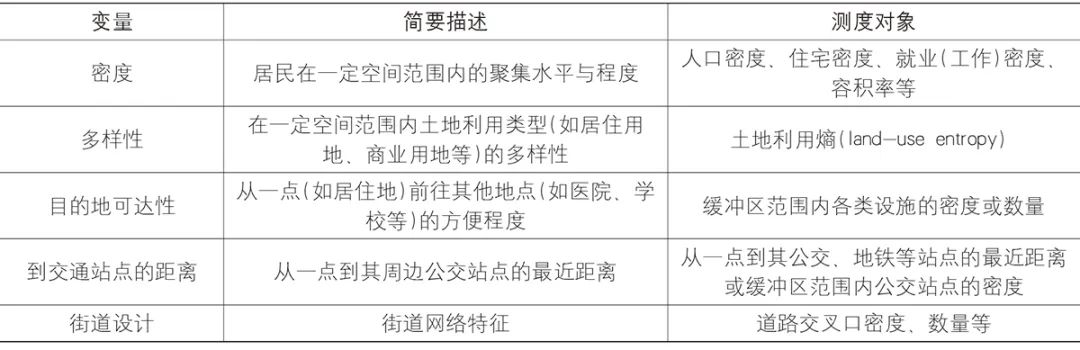

然而,当前学界对建成环境的测度大多仍基于尤因等提出的“5Ds”视角(表1),关注密度(density)、土地利用多样性(diversity)、道路特征(design)、目的地可达性(destination accessibility)和交通设施可达性(distance to transit)等因素对出行行为的影响,但这些因素多基于俯视视角,与行人真实感知的街道环境存在一定差距。随着我国城市设计逐渐从“增量优先”向“品质提升”转型,关注人本视角的街道空间品质因素能够更为准确地测度居民实际感知的街道环境特征,有助于营造更具活力、更安全、更富生活气息与归属感的街道公共空间。近年来,基于人眼视角的街景数据与机器学习算法的应用,有学者开始关注街道空间品质对居民出行行为的影响,但仅考察了街道绿化与学童通学行为的关联,街道围合度、安全感、步行空间等其他道路空间特征对学童通学行为的影响还需进一步探索与证实。

▲ 表1 | “5Ds”因素的简要描述

此外,居住自选择效应也是学界关注的焦点之一。若不控制居住自选择效应,可能会过高估计建成环境对出行行为的影响,造成估计偏差。居住自选择效应复杂,其是否会对“建成环境—学童通学行为”关联产生干扰也需进一步实证检验。

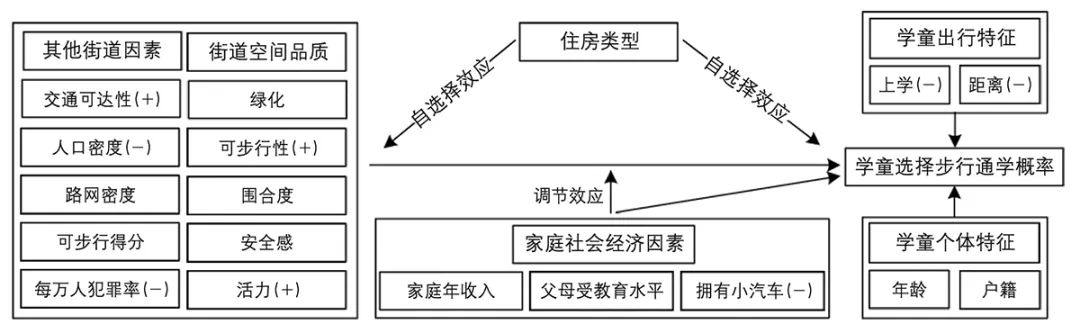

为弥补既有研究的不足,本文基于2015年北京市综合交通调查数据,结合街景数据与基础地理信息数据,识别影响学童步行通学方式选择的建成环境因素。其中,重点关注街道空间品质的影响,并控制居住自选择效应可能造成的估计偏差。此外,社会生态学模型强调了居民社会经济特征对其出行行为的影响。因此,本文进一步构建社会经济因素与街道空间品质因素的交互项,考察社会经济因素对“街道空间品质-学童步行通学”关联的调节效应。本研究不仅发展了发展中国家高密度城市学童通学行为的研究框架,还探索了城市大数据和机器学习方法在交通出行研究中的应用。同时,研究结果可为城市街道品质评价和儿童友好型城市建设提供科学依据。

▲ 表1 | “5Ds”因素的简要描述

此外,居住自选择效应也是学界关注的焦点之一。若不控制居住自选择效应,可能会过高估计建成环境对出行行为的影响,造成估计偏差。居住自选择效应复杂,其是否会对“建成环境—学童通学行为”关联产生干扰也需进一步实证检验。

为弥补既有研究的不足,本文基于2015年北京市综合交通调查数据,结合街景数据与基础地理信息数据,识别影响学童步行通学方式选择的建成环境因素。其中,重点关注街道空间品质的影响,并控制居住自选择效应可能造成的估计偏差。此外,社会生态学模型强调了居民社会经济特征对其出行行为的影响。因此,本文进一步构建社会经济因素与街道空间品质因素的交互项,考察社会经济因素对“街道空间品质-学童步行通学”关联的调节效应。本研究不仅发展了发展中国家高密度城市学童通学行为的研究框架,还探索了城市大数据和机器学习方法在交通出行研究中的应用。同时,研究结果可为城市街道品质评价和儿童友好型城市建设提供科学依据。

本文以北京市五环内及其周边部分街道为研究区域。出行数据来源于北京市2015年居民出行入户调查数据。该数据记录了大于6岁的受访者24 h内的出行记录,包含出发时间及出发地所处街道代码、到达时间及目的地所处街道代码、出行方式、出行目的等信息。本研究选取7~12周岁的学龄儿童为研究对象,经筛选,共有1 561个家庭中的1 584名学童的3 213条通学出行记录纳入数据分析。

基于出行数据,本文因变量设定为每一条出行方式是否为步行,若为步行,则设为1,否则为0。在出行特征层面,考虑到步行出行决策可能存在出行距离衰减效应,构建起终点是否位于同一街道的二元虚拟变量,若位于同一街道,则设为1,否则为0。本文还考察了出行目的(上学/放学)对出行方式选择的可能影响。

除出行特征外,本文从居民出行数据中提取出一系列受访者的个人、家庭社会经济指标纳入模型:年龄、户籍状况(北京户籍/非北京户籍)、父母最高受教育水平(初中及以下/高中及中专/大专及以上)、家庭年收入(小于5万元/5~10万元/10~15万元/大于15万元),以及家庭是否拥有小汽车(有车/无车)。

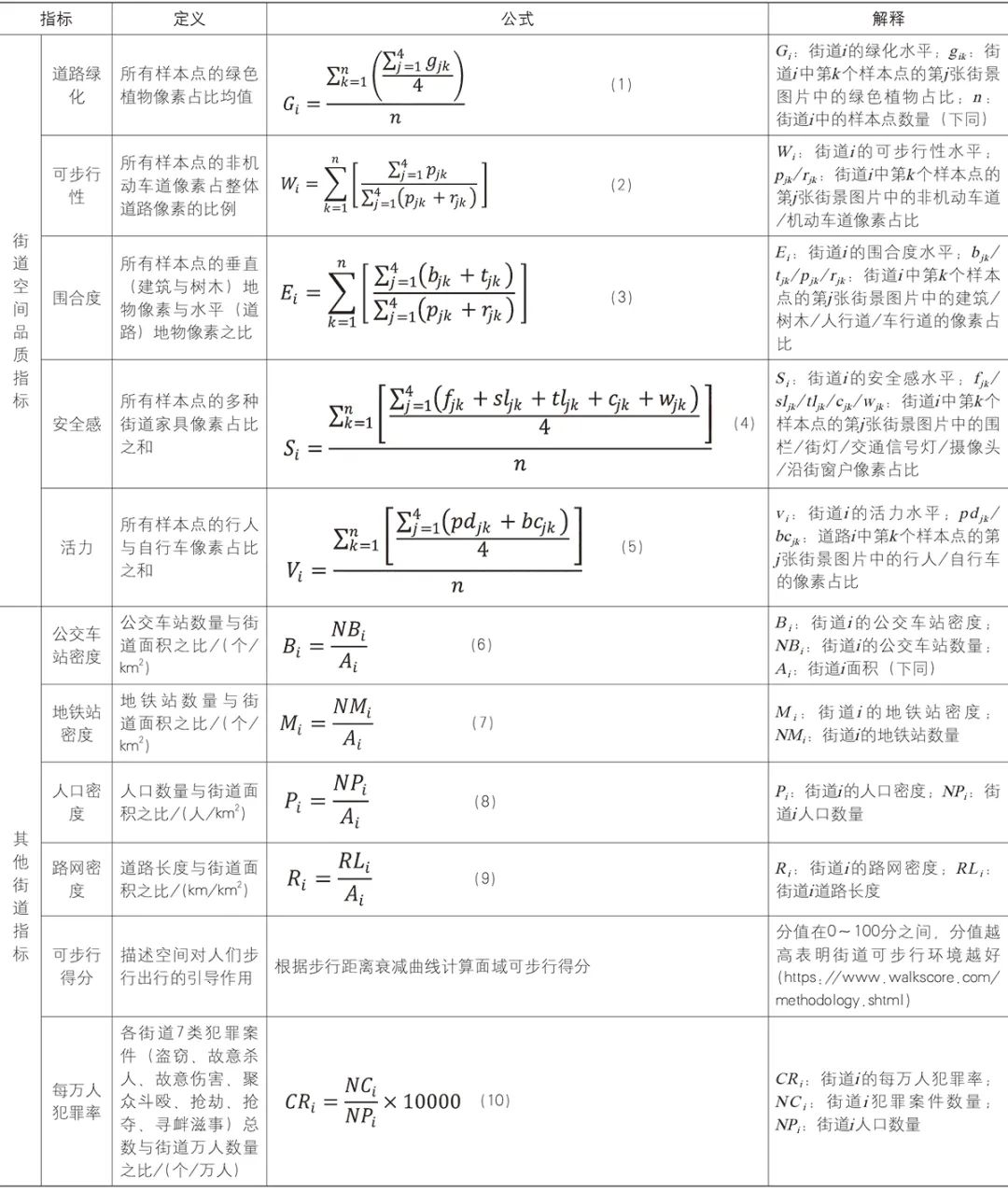

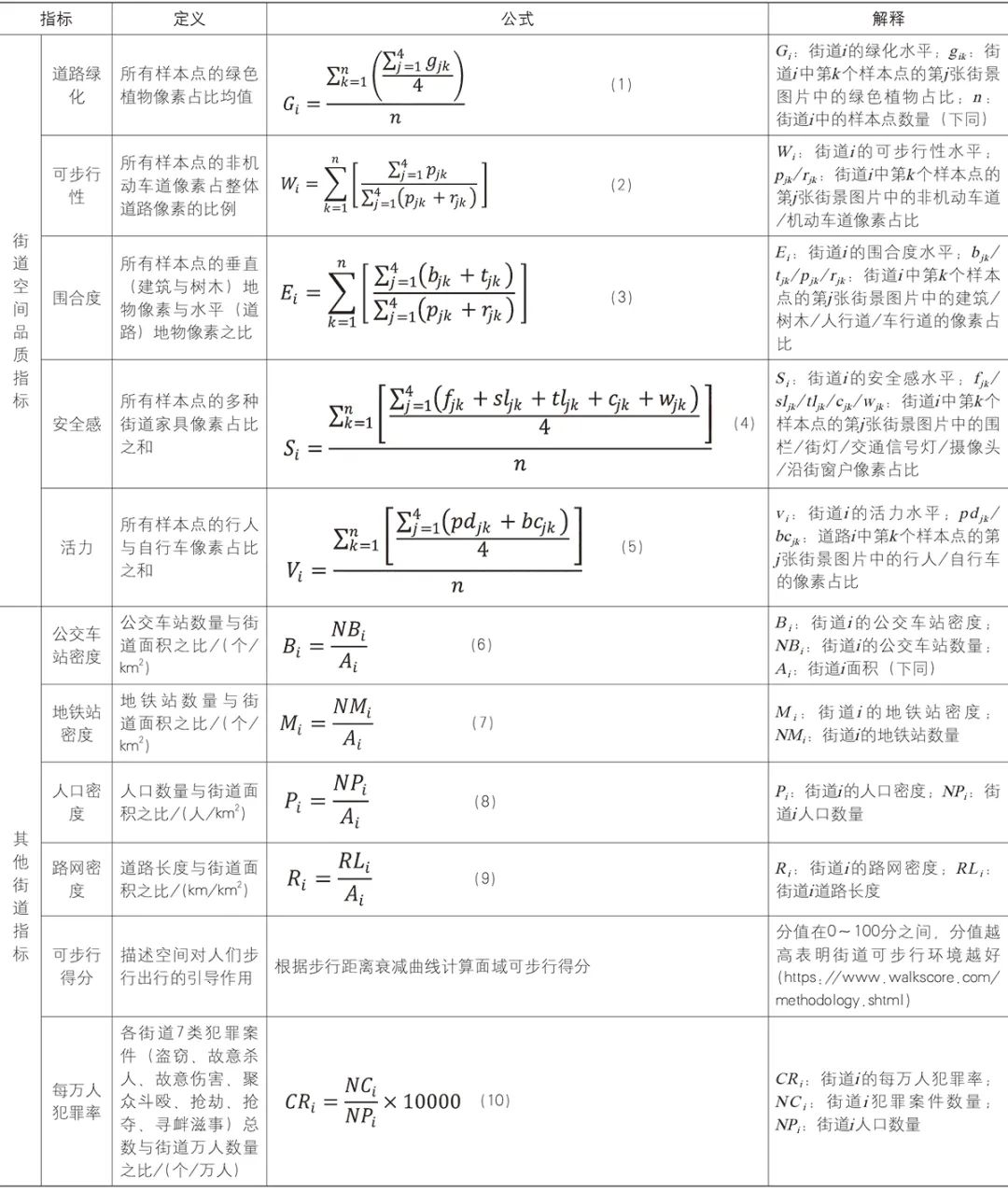

本文通过对街景数据进行地物识别来测度街道空间品质指标。具体而言,基于OSM提取北京市路网数据,通过腾讯地图API调取2013年腾讯街景图像,在每条道路上每间隔50 m设置一个样本点,在每个样本点的4个方向上(0°, 90°,180°,270°)分别获取街景图片。在此基础上,使用ADE20K场景解析和分割数据库作为训练集,通过完全卷积网络模型(FCN-8s)对街景图片进行语义图像分割,共将其划分为151个街道地物。将街景图片输入上述模型中,即可计算每张街景图片中每一种地物的像素占街景图片总像素的比例。将某地物在某样本点4个方向上的街景图片中的像素占比取均值,即得到该地物在该样本点的最终像素占比。这一方法拥有较高准确度,已广泛应用于已有研究。本文选取道路绿化、可步行性、围合度、安全感、活力5个指标,考察其与学童通学方式选择的相关关系。具体定义及计算方法如表2所示。

▲ 表2 | 所有建成环境指标定义与计算方法

▲ 表2 | 所有建成环境指标定义与计算方法

除上述街道空间品质因素外,还基于WorldPop数据、OSM路网数据、POI数据、Landsat-8遥感影像数据,以及裁判文书网等多个数据库,从“5Ds”视角测度各街道人口密度、路网密度、公交车站和地铁站密度和每万人犯罪率指标,并进一步测度各个街道的面域可步性得分(walk score),以综合考虑目的地类型与空间布局、土地利用多样性、步行距离、步行环境等因素的影响。

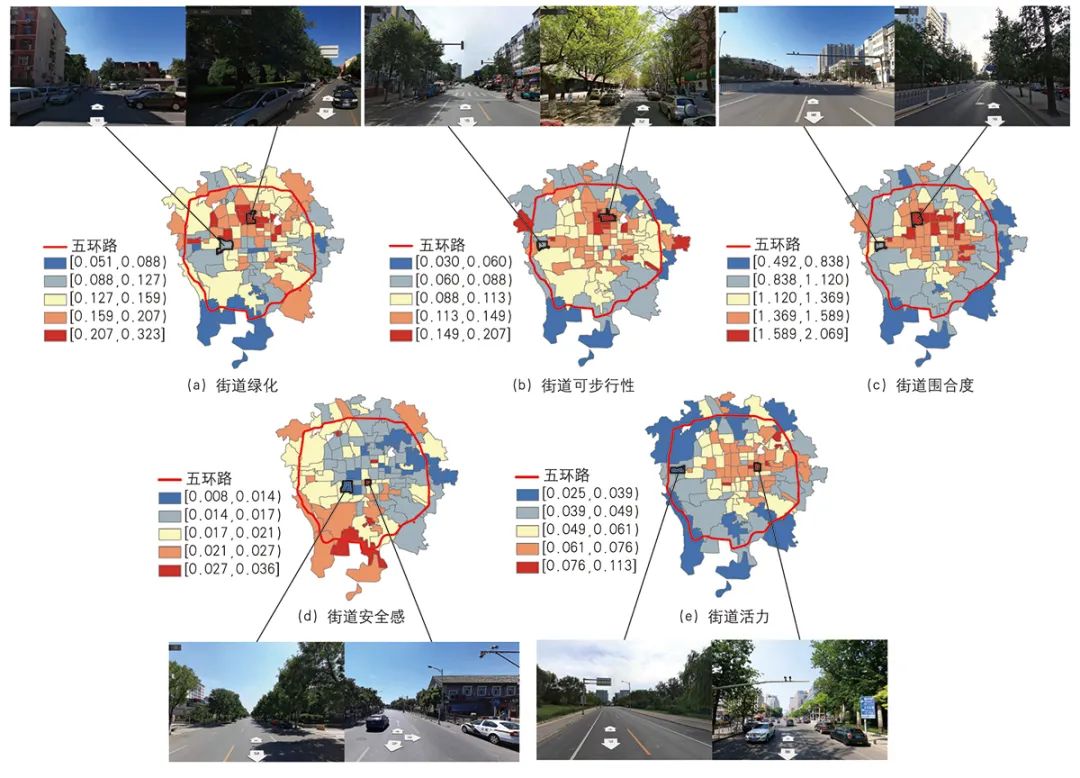

结合街道空间品质因素空间分布格局可知(图2),道路绿化在研究范围北部形成高值中心,朝阳区、海淀区整体道路绿化水平较高;可步行性在东城、西城两区北部形成高值中心,除苹果园街道及管庄地区的高值外,其余街道可步行性水平大致呈中心向外围递减趋势;围合度圈层分布特征明显,东城、西城两区围合度整体较高,且其边缘形成连续高值地带;安全感指标整体上呈由中心向外逐渐递增趋势,道路活力则整体呈现出相反趋势,且高值主要分布在研究区域东北侧,各区内部差异相对较小。

资料来源:空间格局部分根据数据自绘,街景图片资料来源于腾讯地图。

基于北京市2015年综合交通调查数据,结合街景数据与基础地理信息数据,本文使用多层逻辑斯蒂回归模型识别街道空间品质对学童通学方式选择的可能影响。在此基础上,筛选特定住房类型控制居住自选择效应,并考察社会经济特征对“街道空间品质-学童步行通学”关系的调节效应,得到以下主要结论:

(1)街道空间品质因素中,可步行性和活力指标均与学童步行通学概率呈正相关关系(图3)。步行道宽度的适当提升和沿街行人数量的增多,都有助于营造安全、舒适与活力的街道环境,有利于学童及家长做出步行通学决策。

▲ 图3 | 学童步行通学概率的影响因素

▲ 图3 | 学童步行通学概率的影响因素

(2)交通设施可达性的提升意味着街道出行便利度的提高,从而提高了学童步行通学的可能;交通部门在人口密度高的街道设置更多的公交站点以满足居民的出行需求,从而鼓励学童乘坐公共交通而不是步行上学;高犯罪率则意味着治安环境较差,给父母和学童对环境安全的感知带来负面影响,导致学童步行通学概率降低。

(3)有车家庭的学童步行通学可能性更小,而家庭拥有小汽车、父母最高受教育水平和家庭年收入对“街道空间品质-学童步行通学”关联具有显著调节效应,街道空间品质提升对社会经济条件更好的学童的出行方式选择影响更强。相对应地,社会经济条件较差的学童更有可能出于节约经济成本等原因而使用步行等方式出行,其对建成环境的改善不敏感。

(4)控制居住自选择干扰后,家校综合建成环境与学童步行通学概率的关联与原有结论基本一致,表明大部分所测度的建成环境特征对学童步行通学具有独立且稳健的显著关联,也进一步证实改善城市多尺度建成环境因素对提升学童主动出行概率的必要性。

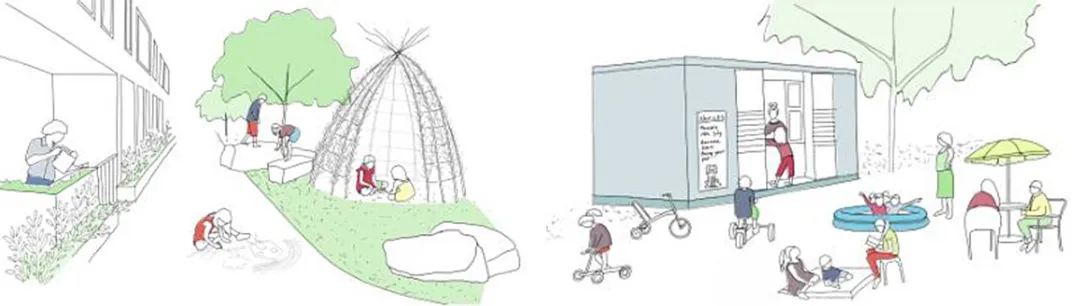

2015年,中央城市工作会议提出“创新城市治理方式,加强城市精细化管理”,对以人为本推进城市微观空间治理提出了新要求。当前,大数据、机器学习等数据源和算法技术的快速发展,为融合多源数据、解决城市问题提供了新可能。本文的研究结论证明,将街景数据等新兴数据源与传统建成环境数据相结合,在对城市空间现状进行宏观、中观尺度了解的前提下,对街道环境从人眼视角进行识别,能够实现对城市环境全面、精准的多尺度测度。此外,结合本文结论,建议通过机器学习等算法和空间句法、传统GIS分析等技术,对街道儿童友好水平进行整体评价,对儿童友好程度较差或重点关注地区进行微改造。例如,完善社会经济条件较差的居民聚居区环境,提升街道设施安全性与舒适性,有的放矢地解决儿童环境暴露和健康不平等问题;在学校周边路段通过明显的标识划分出适宜宽度的独立交通路径,确保儿童通学安全(图4);通过丰富沿街设施来塑造具有活力的街道公共空间,营造学童潜在的活动空间,提高街道人流,从而进一步促进学童的步行通学行为(图5)。

▲ 图4 | 与机动车道分隔的步行道以及安全标识

资料来源:KRYSIAK N. Designing Child-Friendly High Density Neighbourhoods [EB/OL]. 2020-05-01[2023-10-07]. https://www.citiesforplay.com/。

《人本尺度街道空间品质对学童步行通学的影响——以北京市为例》一文已在知网首发。

【doi】10.11819/cpr20231722a

王晓歌,中山大学地理科学与规划学院,广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室,广东省公共安全与灾害工程技术研究中心,湖南工商大学公共管理与人文地理学院,讲师,wangxg25@mail2.sysu.edu.cn。

黄多多,华中师范大学附属龙园学校,教师。

刘 晔,中山大学地理科学与规划学院,广东省城市化与地理环境空间模拟重点实验室,广东省公共安全与灾害工程技术研究中心,教授,博士生导师,本文通信作者,liuye25@mail.sysu.edu.cn。

姚 尧,中国地质大学 ( 武汉 ) 地理与信息工程学院教授,日本东京大学空间信息科学研究中心研究员,博士生导师。

向梨丽,澳大利亚健康与福利研究院。

【基金项目】国家自然科学基金重点项目“从国家农业区到世界工厂到世界级大湾区:珠江三角洲全球城市区域的形成与演变研究”(41930646);国家自然科学基金面上项目“时空行为视角下的城市人居环境对老年人幸福感的影响机制研究”(42171196);国家自然科学基金面上项目“城市居住环境对‘空巢’人群幸福感的时空效应研究”(41971194)。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=A67obWUfw0nn1iuF3_PYTkLF_qrKf6iyFCp6TY__2SWWRHwxQEgGNw2ol8a5H6aAkWUcWYhCY0y0Yrx7_kyyDmXcDPdFoUURy2434KxQ2TiL-hmDt1_VMQeKzSAU9pdnk_jyx6L5AdU=&uniplatform=NZKPT&language=CHS

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

微博:http://weibo.com/cityplanningreview

电子期刊:App Store搜索“城市规划”(支持iPad下载)

【免责声明】本公众号推文目的在于信息交流与共享。若有来源误注或侵犯了您的合法权益,请持权属证明与本公众号联系,我们将及时更正、删除,谢谢。

关注、分享、在看与点赞,至少我要拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】人本尺度街道空间品质对学童步行通学的影响——以北京市为例

▲ 表1 | “5Ds”因素的简要描述

▲ 表1 | “5Ds”因素的简要描述 ▲ 表2 | 所有建成环境指标定义与计算方法

▲ 表2 | 所有建成环境指标定义与计算方法

▲ 图3 | 学童步行通学概率的影响因素

▲ 图3 | 学童步行通学概率的影响因素

规划问道

规划问道