【编者按】 为了更好地推广学者的研究成果,我们将不定期地推送一些尚未见刊的稿件的精华观点,以飨读者。本文为本刊已录用文章《商业促进区(BID)城市空间治理模式研究——以纽约为例》的精华版,作品的发布已取得作者授权。欢迎读者指正、讨论。在此感谢在百忙中抽出时间撰写精华版的作者,你们的努力让学术论文的阅读体验变得更好。

“商业促进区(BID: Business Improvement District)最早是1970年代起源于加拿大多伦多市的一种用于提升城市商业街区活力、推动街区共建共治的特定治理模式。得益于北美国家的长期发展与实践,BID模式的成功经验已被世界多国引荐、吸收、改良和应用,具有较为广泛的国际影响。

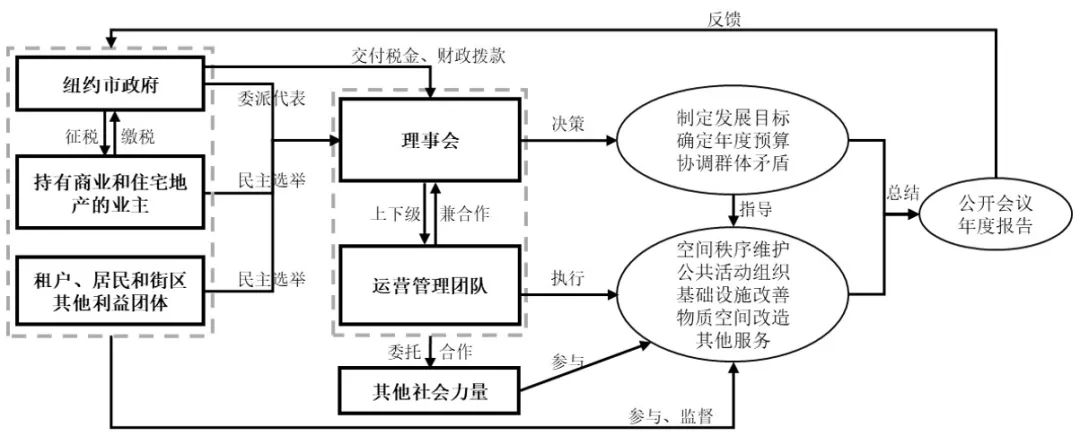

当前使用较为广泛的定义为“BID是以法律为依托,由地方业主和商户自发申请,经当地政府授权成立的社会非营利组织;凭借特殊的财产评估模式征收额外的房产税来获取资金,为特定范围内的商业街区提供额外公共服务(清洁与安全、活动策划、街道美化、基础设施改善等)的新型治理体系(图1)”[1]。尽管不同国家对BID的定义存在差异性,但仍有一些普遍的共性:(1)存在明确的物理边界;(2)强调政府与私人的合作;(3)有稳定的资金来源;(4)以改善公共空间环境为目标[2]。

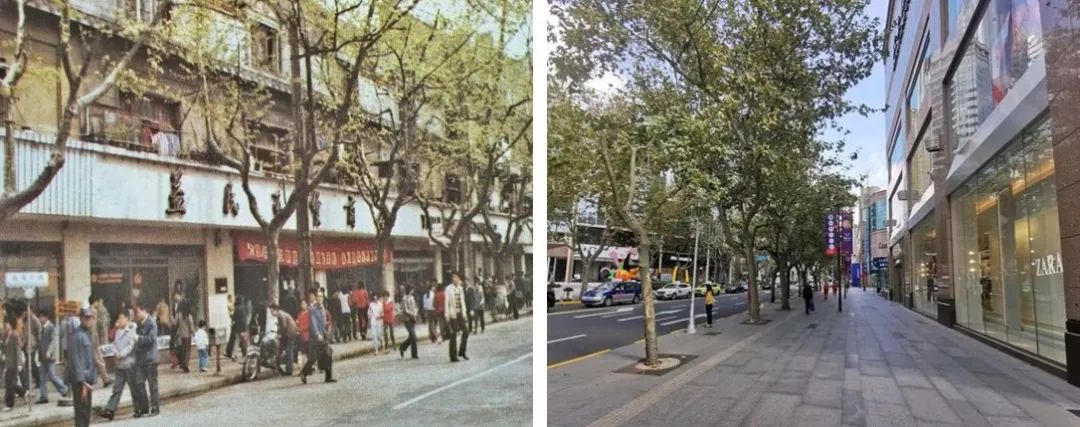

商业街区是现代城市重要的公共场所之一,鉴于快速城市化过程中此类空间普遍存在的供给不均衡、规划建设欠合理、使用维护失当、制度障碍等诸多复杂原因,许多城市的老旧商业街区(如广州的人民南路、上海的淮海中路等)正面临游客流失、业态降级、活力骤减的难题(图2)。尽管政府倾注了大量的资源,治理成效却不尽如人意。在过去自上而下的更新模式下,许多改造项目因脱离了人民群众的现实需求而沦为浮于表面的形象工程。

图2 1980年代(左)与2020年(右)上海淮海中路商业街

政府显然也意识到这一点,自“新常态”以来,无论是2017年党的十九大报告中提出打造“共建共治共享”的社会治理格局,还是2019年习总书记提出的“人民城市人民建,人民城市为人民”的新时代城市发展理念,都试图推动城市更新价值导向的转变——从促进城市空间开发、人口与经济快速增长为目标的“增长机器”,转向注重公共利益与空间包容性的公平治理[3]。这要求我们转变过去增量时代城市建设让位于资本循环和土地增值,过分追求城市宏大叙事行为和经济发展增速的思维模式,重新审视城市中“人”的诉求,鼓励更多主体参与治理过程。

然而,从既有的实践来看,我国城市更新仍依赖于政府主导,社会自治能力培育不足,公众参与更是流于形式,呈现出“现象性”参与的特点[4]。“理念”与“现实”的反差暴露出一个问题:我国仍尚未形成多主体协同治理的具体途径和方法。而BID的价值就在于它自身提供了一套框架成熟、路径明晰的治理模式(图3)。

图3 1970年代(左)、2000年代(中)、2010年代(右)美国纽约时代广场公共空间变化

西方学界对BID的研究已较为深入,不仅涉及对历史溯源、运营机制、功能类型的基础研究[5],还拓展到对社会公正的探讨以及对治理成效的评估与实证[6]。相比之下,BID模式因未引入国内实践,既有的研究主要集中于对BID的历史背景、功能类型和机制优势进行引介或分类型展开讨论[7],对具体BID个案成果经验进行总结[8],以及对不同城市的BID模式进行比较研究[9]。

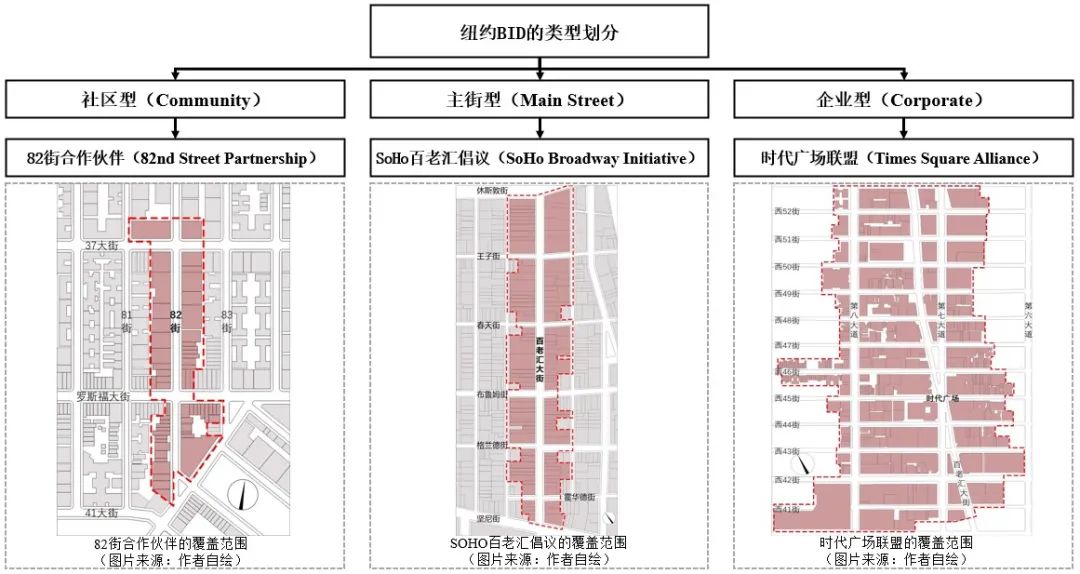

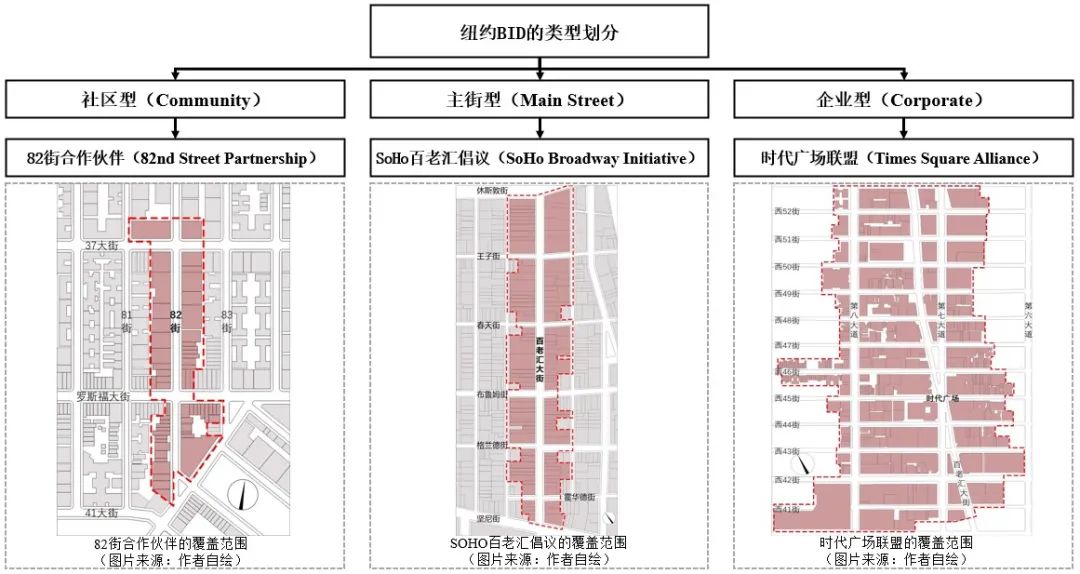

本文在既有文献研究的基础上,基于治理的视角,结合问卷访谈、政府相关文件以及BID年度报告等多种材料,选取美国纽约市的82街合作伙伴、SoHo百老汇倡议和时代广场联盟三个不同尺度,类型上分属社区型、主街型和企业型的三类BID案例进行分析(图4),试图比较和总结在同一城市治理体系框架内,不同类型的BID在不同尺度与不同层级的空间治理过程中发挥的作用,分析造成差异的原因,并在与国内类似组织比较的基础上,总结纽约模式的成功经验。

图3 1970年代(左)、2000年代(中)、2010年代(右)美国纽约时代广场公共空间变化

西方学界对BID的研究已较为深入,不仅涉及对历史溯源、运营机制、功能类型的基础研究[5],还拓展到对社会公正的探讨以及对治理成效的评估与实证[6]。相比之下,BID模式因未引入国内实践,既有的研究主要集中于对BID的历史背景、功能类型和机制优势进行引介或分类型展开讨论[7],对具体BID个案成果经验进行总结[8],以及对不同城市的BID模式进行比较研究[9]。

本文在既有文献研究的基础上,基于治理的视角,结合问卷访谈、政府相关文件以及BID年度报告等多种材料,选取美国纽约市的82街合作伙伴、SoHo百老汇倡议和时代广场联盟三个不同尺度,类型上分属社区型、主街型和企业型的三类BID案例进行分析(图4),试图比较和总结在同一城市治理体系框架内,不同类型的BID在不同尺度与不同层级的空间治理过程中发挥的作用,分析造成差异的原因,并在与国内类似组织比较的基础上,总结纽约模式的成功经验。

图4 纽约BID的类型划分及代表案例

图4 纽约BID的类型划分及代表案例

笔者发现,纽约BID经验对反思当前我国处于转型和发展阶段的城市空间治理模式有积极意义。建议我国从优化政府职能、创新财税体系、构建合作框架方面持续改革既有的商业街区治理模式,培育具有真正自治力的社会团体。同时,在对公共空间的实际改造过程中,可采取分阶段、渐进式的战术都市主义(tactical urbanism)更新策略。UPI

[1] 乌韦·布兰德斯. 美国如何解决老城区的商业空心化?“商业促进区”——以“地区为本”的城市治理创新[J]. 中国经济周刊, 2017(25): 76-79.

[2] GRAIL J, MITTON C, NTOUNIS N, et al. Business improvement districts in the UK: a review and synthesis[J]. Journal of place management and development, 2019, 13(1): 73-88.

[3] 葛天任, 李强. 从“增长联盟”到“公平治理”——城市空间治理转型的国家视角[J]. 城市规划学刊, 2022(1): 81-88.

[4] 田莉, 姚之浩, 梁印龙, 等. 城市更新与空间治理[M]. 北京: 清华大学出版社, 2021.

[5] PEYROUX E, PÜTZ R, GLASZE G. Business Improvement Districts (BIDs): the internationalization and contextualization of a ‘travelling concept’[J]. European urban and regional studies, 2012, 19(2): 111-120.

[6] HOYT L, GOPAL-AGGE D. The Business Improvement District model: a balanced review of contemporary debates[J]. Geography compass, 2007, 1(4): 946-958.

[7] 吴文钰. 国外城市社区的多元互补共治模式及其启示[J]. 上海城市管理, 2011, 20(4): 40-43.

[8] 夏鹏. 美国社区规划组织管理形式及实例研究[J]. 华中建筑, 2008(8): 68-71.

[9] 陈立群. 多方共治的商业改进区[J]. 国际城市规划, 2019, 34(4): 154-158.

作者:卢叶炅,同济大学建筑与城市规划学院,硕士研究生。578234092@qq.com

周鸣浩(通信作者),同济大学建筑与城市规划学院,副教授,博士生导师;同济大学超大城市精细化治理(国际)研究院,执行副院长。zhouminghao@tongji.edu.cn

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 商业促进区(BID)城市空间治理模式研究——以纽约为例【抢先版】

图3 1970年代(左)、2000年代(中)、2010年代(右)美国纽约时代广场公共空间变化

图3 1970年代(左)、2000年代(中)、2010年代(右)美国纽约时代广场公共空间变化 图4 纽约BID的类型划分及代表案例

图4 纽约BID的类型划分及代表案例

规划问道

规划问道