读而思

duersi

我问过无数人:你的故乡今何在

大多都不知所云

我想,故乡于很多人,是必须要扔掉的裹脚布

仿佛不遗忘,他们便难以飞得更高、走得更远

而我,若干年来就像一个遗老,常常沉浸在往事泥淖中

诗酒猖狂之余,失魂落魄地站成了一段乡愁

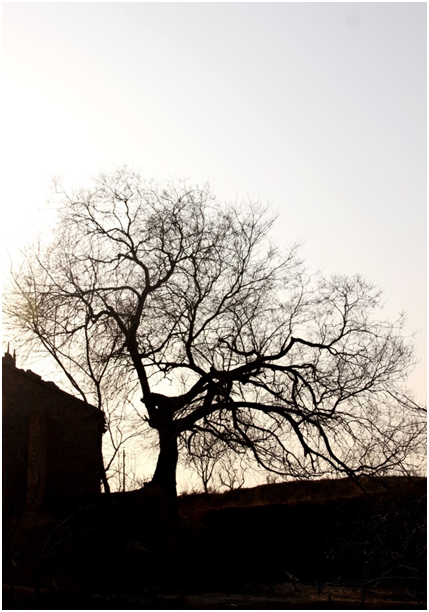

故乡村口的那棵树,于我而言,是大人们午后的乘凉和闲聊,小孩子环树游戏的追逐打闹,是大雨中的躲避,烈炎中的遮阴,是清晨的送别和叮咛,黄昏的守望和等待。

在我眼里,故乡的那棵树之于村庄的价值,无异于方尖碑之于协和广场,埃菲尔铁塔之于巴黎,即使是处于审美或者某种心里层面的需要,她也应该永远存留。

今天,当我们大肆渲染“城乡统筹、城乡和谐”的口号时,我看到更多的却是城市对乡村的掠夺和强取。

当城市一次次对农村下手,“大树进城”的悲剧一再上演时,“住手!”我在心底痛苦地呼喊,心头浮现出一个当代中国青年写给火烧圆明园的额尔金勋爵的几行诗句:

我好恨!

恨我没早生一个世纪,使我能与你对视站立着,决胜负于城下。

如今,每当我在城里看到哪个地方突然多了一棵古树,首先想到的便是——这是谁的故乡被拐卖到了这个角落。我甚至在想,如果我的故乡那棵大树恰好被移栽在我家楼下存活下来……我每天下楼看到她,会不会有些许安慰呢?!

然而,正当我为城市对农村的强取豪夺而心痛不已时,却发生了更让人吃惊的一幕:2011年,南京地铁3号线因建设需要砍掉路旁的梧桐树,市民集体走向街头表示抗议。

一位愤怒的诗人在日记里面写道:

那个树心是鲜红的,

像血一样。

现在每次走这条路,我都有些难受。罗马不是一天建成的,但城市却可以一天就被摧毁。

推土机在大刀阔斧地改变中国人的生活,倘使有人愿意为当下中国寻找一个“权力图腾”,相信最后的结果非推土机莫属。

2013年9月12日,潘石屹连发数条微博帮家乡天水吆喝苹果,并正式担任天水苹果公益代言人。

他将浓浓的家乡情融入到“潘苹果”,在宣传片“家乡的味道”中,潘石屹称:“每年回老家都能看到同学们、父老乡亲们在那块贫瘠的山地上辛劳地耕作。这里种粮食收成很少,种其他的水果也不行。昼夜温差大,最适合种苹果,苹果成了他们主要的收入来源,但常常销不出去。”

上市的“潘苹果”每公斤近30元,价钱足足翻了五番。名人、媒体的力量竟然可以大到让你瞬间产生时光压缩的错觉。

心情久久不能平静,因为我家乡的苹果也面临同样的遭遇。

由于小麦、玉米等农作物的低产量和低价格,为了能勤劳致富,黄土高坡上的家乡父老们“弃农从经”,大量种植苹果等经济作物,取得了喜人的成效。

好景不长。近年来,苹果价钱的涨幅远远赶不上物价的上涨。很多年轻人开始外出打工,村里只剩下空巢老人和留守儿童。

谁快来为我的家乡苹果代言?苹果之于我,更多的是一份乡情、一份感恩。父辈用精心呵护的苹果,换来微薄收入,送我走出山沟沟。每次咬下苹果第一口的时候,除了香甜可口,我还尝到一丝淡淡的苦和涩。

如今,人人都拿着苹果手机肆意网游拍照,无疑乔布斯那被咬了一口的苹果是成功的。我家乡的苹果个个是完整的,却为何“门前冷落鞍马稀”?

在中国食品安全堪忧的今天,吃到安全的水果成为一种奢望。而大山那边,是被埋没在山沟里无人问津的优质苹果。

多希望,搭建一座联接城市和乡村的桥梁,让我家乡的苹果得到更多人的品尝,让家乡父老不再心伤。

这是一个最好的时代,也是一个最坏的时代。

黄土高原的农民搬进了小洋楼,开上了小汽车,用上了空调和冰箱。然而,这个生你养你的村庄却变得越来越陌生,这还是你梦里那魂牵梦绕的地方么?青砖灰瓦被钢筋混凝土代替,石板小路被宽大的水泥路取缔,儿时的记忆消失的无影无踪。如果非要说你的故乡就该长这样,那祖国的大地上,处处皆是故乡了。

父辈住的窑洞依山就势,在高原的沟坎上一字排开,窑洞门口挂满了辣椒、玉米。走进窑洞,那冬日的温暖和夏日的清凉,记忆犹新。

后来,我们从沟坎搬到平地,住进了父辈用夯锤一锤一锤垒起来的土房子,屋顶以青瓦木椽覆盖,那里有院子,有柿子树。如今这些只能定格在记忆里了。

你不禁发问:社会进步了,而我们的传统文化去哪了?正当“千城一面”的教训让我们扼腕不已时,君不见,“千村一面”的悲剧已以破竹之势在村庄次第上演。

现代化的春天无意冻结了传统文化种子的生根和发芽,正如路遥写的:“黄土高原严寒而漫长的冬天看来就要过去,但那真正温暖的春天还远远地没有到来。”故乡的传统文化堪忧!

如今,老房子拆的拆,荒废的荒废,只有村口的“魁星楼”还保留着仅有的威严。感谢信仰。村里每年参加高考的学生家长都会来此烧香跪拜,期望自己的孩子能够一举夺魁。由于魁星楼寄托着村民们美好的愿望,所以就保留了下来,若非此,它也难逃被拆除或者荒废的命运。

“我刚刚离开我的摇篮,世界已经变得面目全非。”三十多年过去了,那个往魁星楼扔石子“坏男孩”如今已经长大,物是人非,人去屋衰,只有“魁星楼”还远远的矗立在那里,默默的等待着我的每一次归来……

后记

在端午这么一个佳节里,谈论这个话题,可能让人有不愉快的体验。然而每逢佳节倍思亲,故乡是刻在心里的烙印,一碰就疼。

这些年来,我们的故乡历经风风雨雨,变得千疮百孔,越来越多的人写下“故乡沦陷”的文字,他们散布在全世界各处,无依无靠,发出一个同样的问号:我们曾经“挚爱的故乡”怎么变成了一个自己不愿回去的地方?

费孝通先生感慨:乡间把子弟送了出来受教育,结果连人都收不回。故乡没有了祠堂、戏台、关帝庙,没有了泥人张、民间戏,连口音也“被统一”。旧有的根基在城市化的浪潮中崩溃,新有的城市认同感迟迟未构建。人们在一种大跃进的狂澜中前行,无暇抬头看天,只顾低头走路。故乡,俨然成了失独的母亲。过去,故乡是生存的土地;如今,故乡只是精神寄托。

熊培云在《一个村庄里的中国》开篇就谈到“谁人故乡不沦陷”,乡村与城市的差距越来越大,城市像日本动画里永远吃不饱的怪兽,而乡村日益萎缩、衰败、枯死……

没有谁愿意抛舍自己童年时的家园,没有谁愿意故作忧伤。然而,当我看到故乡沦陷的种种,并且为此伤感时,总忍不住去想——笼罩在普通中国人身上的最真实的黑暗与无奈,不是遥远非洲的某场屠杀,不是地中海东岸的冤冤相报,甚至也不是外国势力对本土势力的觊觎,而是这片土地上的不受约束的掌权者与谋利者,无论其权力与胃口大小,只要不被约束,他们就会不断地践踏与蚕食每一座城市、每一个村庄,沦陷每个人的故乡。

“没有故乡的人寻找天堂,有故乡的人回到故乡”。然而,有故乡的人回不去,或者故乡正在离我远去,那是怎样一种悲哀。

江苏省城市规划设计研究院 城市设计所 刘伟奇供稿

部分图文来自网络

注:长按二维码,一键加关注

文化城市

文化城市