大部分出生在上海的人都是没有故乡的,故乡对于他们而言只是一个虚指,而我正是这些没有故乡的人中的一个。

上海是一个很难以“故乡”命名的地方。

故乡,这个极富传统中国意味的词,当我将它与上海这座也许最不传统也最不中国的城市放置在一起时,可能恰好暗示了今天我们所面对的某种略显荒谬情境:故乡并没有消失,消失的其实是隐含在这个词背后丰富的意义。可能用不了多久,我们就将再也不会拥有我们记忆中的那个故乡了。

我羡慕那些有故乡的人。我的意思是:在他们一生许许多多的社会身份之中,有一重身份属于某个至今仍在修订家谱的族群,他们可以借此清晰地追溯一条古老的脉络,找到自己的出处,将自己与悠久的历史勾连在一起,与那些和他们有着直接血缘关系的前人勾连在一起,他们是这个族群在某一地域生息繁衍的生命链接中的其中一环。而那个地方,将被他们以及他们的后人视为故乡。

在我们的潜意识里,故乡是一个只有当你离开时它才会对你产生意义的词汇,或许因为受到古典语境的深刻浸染,使它又多少带有了一点田园色彩的味道。似乎只有那些远离故乡的人才有资格充满深情地使用这个词,并且饱含怀恋地谈论它。很多时候,它意指从前,或者说得更确切一些吧:童年。而怀恋的对象,可能是依旧固守家园的亲人、两三个旧时的好友、一片熟悉的树林、一条幼年时跨过的溪流,甚至仅仅是一阵犬吠或一声鸟鸣。故乡之所以能够被古往今来的许多人不厌其烦地谈论,是因为它与当事者的出生和成长紧密相连,故乡不只是一个地名,它充满悖论,因为当你身处其中时,它好像并不存在;而当你离开它时,它才真正开始属于你。当然,这个古老的词汇在今天遭遇到的一个挑战是:一座现代化的城市能否成为一个人的故乡?

以上面这些标准来看,大部分出生在上海的人都是没有故乡的,故乡对于他们而言只是一个虚指,而我正是这些没有故乡的人中的一个。在我的个人履历中,籍贯那一栏填写的“江苏阜宁”是一个我从未涉足过的苏北县城,它对我而言是如此具体而又那样虚幻,因为我清楚地知道自己永远不会以一个回乡者的身份去往那里。它只是在我每一次填写个人履历时不停地暗示我,那里曾经生活过我已无从知晓的先辈,如果不是因为二十世纪初的各种动荡,我也许也会像我的先辈一样出生在那里,生活在那里,最后终老在那里。至于那些先辈们的姓名和他们的生平,则已注定是我永远无法解开的谜。

大概只有生活在上海周边郊区的极少一部分人才可以勉强称上海为自己的故乡。当我在十多岁时从度过了我整个童年的杨浦区搬迁到浦东时,我的一些浦东当地的同学就是地地道道的上海本地人,然而,我却惊讶地发现他们习惯将去浦西的市区叫做“去上海”。这其中耐人寻味的细小差别,有谁愿意体会么?而我最初发现自己与这些同学的区别,是来自于语言,他们略带本地口音的浦东方言使我清楚地意识到自己进入了另一个生活世界,虽然我很快就能够用与他们一样的本地方言和男同学们互相调侃笑骂,它甚至一度成为我的社交语言,但那更像是半吊子地掌握了一门外语,只对特定的人群使用,而我原本所拥有的市区方言的使用区域则撤退到了更小的空间。也许同时需要指出的是,我幼年时还能够疙里疙瘩地用我所知有限的苏北方言与我的外祖母交谈,这也许是我与籍贯中填写的那座县城之间唯一的关联,而当我的外祖母去世之后,这仅有的一点联系也荡然无存,它对我已经没有意义,我不会再使用它。

如果我可以将上海视为我的故乡,是因为那个上海存在于我的记忆中,而非我的眼前。

在我的认识中,上海并不存在一个完整或者统一的历史叙述,不同的人对于这两个字也许有着各自不同的解释。相较于中国其它一些城市,上海是没有历史感可言的,它短暂而混乱的历史几乎成为了中国近代史的缩影,上海像是外在于中国漫长的历史轨迹的产物,借助于殖民者的力量以一种暴发户的方式崛起,难以启齿的屈辱和意外得来的资本随时都在互换位置,两者相辅相成使得这一切具有某种反讽意味。但总体而言,在关于上海的历史书写中,较为流行的观点是以下两种,它们分别形成了两个上海:一个是被港台影视剧或者二流回忆录编造构建出来的上海,它更精准的代名词是“上海滩”,它背后所包含的引申义是殖民地、十里洋场、大世界、跑马厅、英法租界、黄金荣杜月笙、四马路、黄包车、旗袍……就是那个集黑社会式的罪恶与游乐园式狂欢于一身的摩登都市,如今,它已经成为某些人怀旧的源头,时不时地从若干黑白明星老照片和少数模糊的影像资料中去捕捉那浮光掠影般的气息;此外,还有另一种形象的上海,它属于咖啡馆、西餐厅、夜总会、爵士乐、酒吧、或者仅仅是一扇酒店大堂的玻璃旋转门,津津乐道于这样一个上海的人,是那些在我看来仿佛生活在生活之外的人,他们的生活精致优雅得像假的一样。而这两种形象的上海之间并没有明确的边界,它们在历史文本中常常是纠缠在一起的,并且试图一同塑造和影响今天的上海,使之成为一个越来越倾向于中产阶级的上海,一个饱含现代消费意味的上海,一个照搬、模仿同时又扭曲西方想象的上海,一个富足、奢侈、典雅的上海,一个指向未来的上海。

当然,我无意停留于去评价这座城市过往的历史,其实这既在我的兴趣之外,更在我的能力之外。我只是时常会忍不住产生这样的疑惑:那个今天仍然在被不少人幻想的旧上海,真的存在过么?或许吧。但对我而言,它没有意义,甚至连参考意义也不具备,我总是会不由自主地怀疑它的真实性,就像我不可能以观看戏说古装剧的方式去进入古代历史。

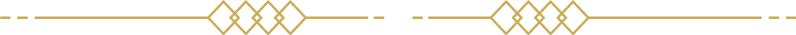

我真正在乎的是除了以上两个上海之外的第三个上海,它背后所包含的是另一些词汇:黄梅天、阴沟、马桶、灶头间、痰盂、公共浴室、公用电话、小菜场、煤球炉、火钳、木澡盆、躺椅、草席、晾衣竹竿、老虎天窗、趟大水、停电、垃圾车、拥挤而时常脱班的公交电车、载满煤饼的黄鱼车、除了铃不响其它零件都响的脚踏车……当然,更不用说无数的吃食:大饼油条、豆浆粢饭、阳春面、油豆腐粉丝、生煎锅贴、小笼汤包、糖糕、葱油饼、油墩子……我真正所迷恋的是一个由这些与千百万上海人的日常生活息息相关的细微事物所组成的上海,因为这才是我们许多人曾经真正置身其中的生活——平凡得近乎平庸。

也许,对于一个试图以旁观者的身份讲述上海的人而言(真的有这样的人么?),我上面列举的这些都是上海的某个侧面,而无论是谁,每一次回忆、描述上海的尝试可能都只不过是一次基于自身经验的盲人摸象。但是,在某种程度上,故乡的重要性正在于此:它只对言说者本人有意义,换言之,它的普遍性恰恰源于它的私人性。

我童年居住和成长的地方是杨浦区的唐山路,如今那段路已经被扩建后的周家嘴路所取代,我在那里生活了十年,然后因拆迁而搬到了城市的另一侧。我十一岁时曾经在一张纸上手绘过一份地图,它是以我的家为中心,向四周扩散,我仔细地画出了我所生活的那条弄堂和那片区域,不厌其详地勾勒出我所能记得的关于那条弄堂的每一个特征,标出了我每一位童年好友的家,甚至注明了各个阴沟的位置,若不是那幅图上还写着诸如“唐山路”“飞虹路”这样的路名,大概很难有人可以看出它居然是一份地图,它过于细致琐碎,全然没有一份地图该有的简洁明了。这是一份从记忆中抄写出来的地图,当我绘制它的时候,我知道我已经失去了它,我不可能再回到那里生活了。这份地图现在早已不知去向,但这并不是重点,因为我可以随时将它再画一遍,重要的是,这片小小的区域对我而言具有原点般的意义,我对于上海这座城市的感知都是由这里出发并逐渐蔓延的。

从长辈们在过去漫长岁月里的闲谈中,我大致掌握了我曾经生活其中的那条弄堂的前史,在我出生前的半个世纪,后来在这条弄堂比邻而居的人们几乎是在同一时间从江浙等地来到这里生活,他们多数都是底层劳动者,这些人在这里生活了几十年,生养并哺育了他们的下一代和第三代,这里已然成为了他们的第二故乡,他们中的大部分人,最后终老在了上海。这些来自江苏、浙江、安徽、广东、山东等各个地方的人,携带着他们的乡音以及习惯鱼龙混杂地生活在这里。从我出生一直到搬迁的这十年中,我从未设想过有一天会离开这条弄堂,我理所当然地以为我会像我的长辈一样,在此度过属于我的另一个几十年。

或许是因为精力充沛,又或许是因为时间丰裕,也许,以孩童的视角恰恰可以看清城市的某些难以察觉的细枝末节,感受到某种转瞬即逝的意义。我近乎偏执地记得一个童年时的场景,自己站在夜晚幽深的弄堂内,面前是已经关了门的酱油店,头顶是深蓝色的夜空,我可以清晰地听见黄浦江上轮船的汽笛声,悠远而浑厚。这毫无深意的童年场景没有因为岁月的流逝而模糊,反而变得更加清楚,不容我自己质疑。

当然,当我试图以回忆的方式讲述上海时,我总是不断提醒并且告诫自己:我究竟是在表达一种观点,还是在陈述一个事实。一如黄浦江在我幼年时曾经给予我的关于“故乡”这个概念的遐思,一直以来,每当我望着黄浦江的江面时,吸引我的从来不是豪华的私人游艇或者巨型的万吨货轮,而是那些首尾相连的烧着柴油的驳船,我总是会产生一种错觉:在这些驳船中有一艘也许就来自我前人的故乡,它自北向南穿过华东平原无数蜿蜒的河流,此刻正从我的眼前缓缓驶过。有意思的是,黄浦江是唯一可以唤起我乡愁的河流,较之驳船和故乡之间的联想,这一点也许更值得我自己深思。

就我个人而言,我是通过两种方式拓展了对于从前那个上海的认知与想象的:自行车与公交电车。我至今可以清晰地记得自己坐在父亲自行车前横杠上时那种微微兴奋的感受,我随着这辆自行车到过这座城市的不同地方,或远或近,或熟悉或陌生,我眼睛所看见的街道、楼房、人群、车流在缓缓移动,这种缓慢的速度仿佛是那个年代特有的某种表征,它甚至以一种不被我们自身所察觉的方式塑造了我们对于时间的感知,并且同时建立了我们和周遭世界的种种联系,仿佛生活本就该如此。正如我们今天某些时刻在地铁站的人流中视若无睹地行走,我们对它所蕴含和散发出的那种仓促的压迫感已经习以为常,早已将之视为我们生活中不可回避的一部分。现在,每当我回想起自己幼年在自行车上看见的那些场景时,脑中总会随之浮现那个已经被我们用滥的短语:生活节奏。

离我幼年的住所几步之遥的地方,即是17路公交电车的终点站,在清晨或者傍晚时分,时常可以看见许多辆电车如船只一样停泊在路边,车门开着,车顶上的两条集电杆已被收起。我曾不止一次偷偷窜到那些空无一人的车上去,坐在座位上,幻想车窗外静止的风景随我的目光向后退去,并将我带向这座城市的另一处,一个想象中的远方。这种被称为“巨龙车”的公交电车如今已经难觅踪迹,而当我有一天和人谈起它时,我突然意识到它早已从我的生活中消失,就好像许多其它的事物一样,我们自以为理所应当地拥有它,并在不经意间失去,没有惋惜的余地。今天,我们似乎更倾向于用大脑去思考这个世界,而不是用神经末梢去感受。公交车已重新成为交通工具之一,我不再会被窗外的风景所吸引,那些曾被我凝神注视过的风景仿佛也就此一去不回。

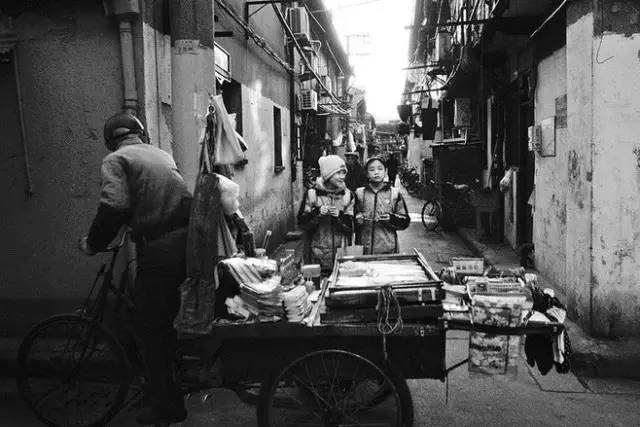

我先天性地对像杨浦区、虹口区这样的老城区有着某种归属感。我喜欢行走在那些狭窄浑浊的街道,听身边并不认识的人哇啦哇啦发出让我感到熟悉的声音,满眼都是日常到几近琐碎的景观,凌乱的私房、羽毛纷飞的鸽棚、长满青苔的水斗、油腻腻的阴沟、褪了红漆的房门上的木质信箱、露台上的花盆中栽种的葱蒜,铁丝上晾晒的衣裤,以及那些在屋顶和门廊中穿来走去的猫狗……同时使我迷恋的还有那些如今已经远去的或者消失的市声,那些无意间从弄堂里穿行而过的,卖花生瓜子的、卖麻将牌的、修棕绷藤绷的,修阳伞的、磨剪刀菜刀的、卖锡箔纸的……这些属于中国的、久远的、悠长的声音。我甚至喜欢看那些坐在弄堂口无所事事的老人或者闲人,你并不知道他们交谈的内容,不知道他们在干嘛,你也不知道他们过着什么样的生活,但是在我看来,所有这一切恰恰是构成上海这座城市的生活本质的某种底色,它的市民性、它的庸常、它的乏善可陈、它被忽略不计的存在。

这些老城区多半还会坐落着许多大大小小改革开放之前的国营厂房,它们与人们的居住区有时甚至只是一墙之隔。陈旧的水泥建筑内外总是堆放着机床、吊车、钢缆之类从日常生活的视角看起来显得陌生和突兀的机械设备,这些厂区多半露出凋敝、荒凉的面目,一排排残缺不全的玻璃窗上落满了经年久积的灰尘,那些机床、吊车也似乎常常处于半报废的状态,虽然你每天还是能够看见人们在这些大大小小的工厂里上下班,但我从有记忆开始,这些地方就似乎都不可挽回地在走向衰落,像是一个时代即将落幕前的余光。

对我而言,上海使我产生的乡愁感,与其说是空间性的,不如说是时间性的。它不是一个从甲地到往乙地再回到甲地时的感受,它呈现出的不是一个结果,不是一次发现,而是某个过程,像是某种见证:我是亲眼看着怎样失去它的。如果一定要用一句话或者什么语词来形容或概括,我想大概只需要一个字,拆。

在短短的二十年内,上海大规模的拆迁运动已经从根本上改变了这座城市的格局与景观,它标志性的建筑已经从外滩摆渡到了黄浦江的另一侧,那个殖民地时期遗留下来的建筑群被陆家嘴金融中心所取代:东方明珠、金茂大厦、上海中心……这像是一个隐喻,属于两个时代的两个上海在黄浦江的两岸遥遥相对,似乎是有意为之。当然,更大规模的改变则深入到这座城市的肌理,那些迷宫般的弄堂、那一栋栋幽深昏暗的石库门,以及大片大片拥挤肮脏的滚地龙式的棚户区……连同那些与它们紧密相连的生活方式一起从我们的视野中消失。这种不遗余力的改造今天仍然在进行,而且在人们可以看见的未来仍会无休止地持续下去。

有大约将近一年的时间,我上学沿途的许多户人家陆续被拆迁了,我时常在午休时分与一两个小学同学怀着探险的心理,如拾荒者一般私自闯入那些已经人去楼空的旧屋,搜寻并且妄图发现一些什么有意思的东西。满地尽是垃圾、杂物、尘埃和被原主人遗弃的破家具,八九十年代典型的薄荷绿的内墙上,片片水渍,仍留有悬挂过相框或者年历的痕迹。这一切就像是我们曾经试图摆脱的生活,老旧、肮脏、过时。

这座城市的急速变迁给我带来的是一种陌生感,这种陌生感并不会因为时间累积而稍有减弱,相反,我只是更加熟悉了这种陌生。今天,这座城市正变得越来越没有特点——也许,毫无特点才是它的特点。正如前几年,那个油头粉面的周立波在电视机里眉飞色舞地说道:“上海是出流氓的!”上海居然已经沦落到要靠“出流氓”来显示自己的与众不同了。我不知道这座城市的缔造者们(他们是谁?)对于上海抱以怎样的心态,在他们之中有谁真正在意这座城市的历史与变迁(这么想连我自己都觉得可笑)。我只是清楚地知道,那个我所熟悉的上海已经不复存在。

当然,当一些人的记忆遭到破坏时,另一些人的记忆正在被建立。将来的人会怀念现在,就像我们怀念过去一样。它现代化的外观一直以来都是中国许多城市经济发展的样板,走在那些六车道或八车道的马路上,四周密集林立的商务大楼,反射着金属与玻璃的闪光,雨后春笋般拔地而起的购物中心和娱乐广场,无时无刻不弥漫着商业气息,并且正在成为我们大同小异的生活的点缀,我可以想象我所身处的是随便哪一座现代的城市,是不是上海已经变得不那么重要。现代生活的吊诡之处在于,我们时刻想要知道地球的另一边发生了什么,却对于自己身边发生了什么毫无兴趣。

如今的上海,早已成为我最熟悉的陌生人。我知道,对于上海而言,我这种挽歌式的叙述毫无意义。一个上海人说自己不喜欢上海,是惹人讨厌的,它太容易被解读成一种矫情。

我无数次地问过我自己,倘若让现在的我重新去过我曾经拥有的那种旧弄堂式的生活,我还能适应和接受吗?答案是显而易见的。就像我不止一次独自回到我曾经居住过的地方,在早已面目全非的马路上漫无目的地晃荡,我不知道我在寻找什么,路过某条尚未被拆除的弄堂口时,我依然记得我曾经的某位同学就住在这里面,可我知道我已经找不到他了,也没有寻找的必要,确切地说,他只属于过去,就像我回忆的这一切。我最初的童年好友以及我的小学同学,他们现在在哪儿呢?我想他们中的绝大多数人依然生活在这座城市里,并且纷纷随着命运汇入了人群的汪洋大海。

上海,是许多人旅游的目的地、消费的购物中心、投放工作简历的电子信箱、工作的办公室,甚至是一些人或短或长的寄寓之所,但却未必是谁的故乡。

前几年,有一位就职上海的政府官员在谈论上海时以不无开明地态度说道:“上海是全国的上海。”这完美到无懈可击的修辞,跟废话有什么两样?它的意义究竟何在?难道别的地方就不是全国的了?为什么偏偏是上海才需要特别指出呢?因为它一直以来都是风口浪尖,是众矢之的,是话题的中心,甚至是话题本身。

在我们的日常交流中,当我们无意识地以一种地域偏见来形容一群人时,好像很少有像“上海人”这样仅仅以一座城市来规范和命名的。毫无疑问,这是一个被过度标签化的指称。 “你不像一个上海人。”我不止一次遭遇过这句使我略显尴尬的评价。它算是赞美么?如果我不像上海人,那么我该像哪里人呢?而上海人又该是怎样的呢?当然我也被不少人问过这样一个问题:“你们上海人是不是都不愿意离开上海?”我该怎样回答呢?我哪有资格代替一群人说话呢?但是我也许可以这样回答:如果说这个问题是成立的——那么,我不愿意离开此地的原因可能正是许多人为什么离开故乡来到此地的原因。在某种意义上,来到上海与离开上海其实是殊途同归,它背后隐含的逻辑是同构的。

有一个笑话是这么说的,今天上海的人群分布的格局大致是这样的:内环线以内住的是外国人,内环线和外环线之间住的是外地人,外环线以外住的是上海人,当这些上海人打开手机的时候他们也许会收到这样一条短信:江苏移动欢迎您。也许就像一个世纪前一样,在这座城市的内部,各个阶层人群分布的比率正在进行另一次更换与重组。只是这一次更换和重组的过程同时也是一个淘汰的过程,这也许就是为什么从未有过一个时代的人会像今天的人们这样如此专注于房价的涨幅。

当然,这里的语言也在重组,除了那些年近迟暮的老人,今天,许多的上海人已经无法用完全纯正的上海话进行日常交流,我们的嘴里已不可避免地夹杂着无处不在的普通话、装腔作势的英语以及稍纵即逝的网络用语。我幼年时在学校里说方言是一种禁忌,今天这种禁忌已经成为了一种多余,因为许多在上海出生的孩子已经不会讲这里的方言,即便他们的父母双方都是上海人。有些专家学者开始为此担忧,有的学校又开始鼓励和提倡说方言,这钟摆式的抉择有时候让人哭笑不得,它就像我们对待这座城市的态度,在我们拆光了真正的老式建筑之后,又重新建起假古董一样新天地、田子坊和多伦路文化街这样的地方,然后将它们逐一编入那些花里胡哨的旅游小册子内,向每一位来到这座城市的游客炫耀和兜售实际上根本不存在的文化底蕴。

我出生在这里,生活在这里,说着这里的方言,如果不出意外,我也许会在将来的某一天,如我的前人一样,终老在这里。但这并不是什么值得庆幸的事,因为那个传统意义上的故乡已经渐行渐远,叶落归根式的乡愁已经不复存在,现代生活中没有“永恒”这个概念。

我知道,我是永远无法以一种学者般客观冷静的态度去看待上海的,不可能煞有介事地去分析它、去研究它,去写一份貌似社会学意义上的田野调查式的报告。

对我而言,故乡是一种情愫,而不应该是一种视角。我知道,我这种文艺青年式的表述容易遭到有识之士的诟病,过度文学化的抒情势必意味着流于肤浅,没有学术内涵,没有理论深度。但是,当讲述故乡开始成为一种时髦的时候,那么,在我看来,——用不少学者偏爱的那个词语吧:消费——我不知道那些人究竟是在怀念故乡,还是在消费故乡。在一些人眼中,故乡也许已经成为一个可以客观研究的对象。

我知道今天不少人突然饶有兴致地撰写关于故乡的文章究竟是为什么,坦白说,我对于那类“回乡笔记”式的文章没有太大的兴趣,虽然我无意否认这些文章自身的价值,但无论是读者还是作者自己想必都心知肚明,这只不过是借题发挥,大部分时候,这些作者只是借助他们的学识和专业知识来分析某些社会问题,故乡在他们的笔下已经被置换成另一个概念:乡村。谈故乡实际是为了讨论故乡之外的话题,这背后依然有意无意地隐含着作者在知识和身份上的某种优越感(这就是为什么这些文章多半来自高学历者而不是底层打工者)。至于故乡本身,那每一位作者背后各自隶属的那个地方,其实并不是他们关心的重点。

这个文学性的词汇被掺入了更多社会学的成分,但是,依我看来,那个费孝通意义上的乡土中国在今天即便不是土崩瓦解,也顶多只剩下了某种历史参照的价值。因为我们永久丧失的不仅仅是一种传统的生活方式,我们所改变的其实是一种感觉结构,这也许才是我们对于故乡无限依恋又无所适从的根本。

那些耽于回忆故乡的人,又有多少真正愿意重新回到故乡生活?不要忘了,对于绝大多数人而言,我们曾经所做的一切努力不就是为了有朝一日离开它?我们对它的怀恋也正是因为我们正在——或者说已经——失去了它。我们需要学会去接受的是一个处在不断变动中的故乡。但倘若果真如此,那它还能被称为故乡么?

也许,就像有人曾经说过的那样:时间是不会流逝的,流逝的是我们。

■本文由作者惠赐,转载请联系作者本人并注明出处。

文化城市

文化城市