摘要

以“人的居所”“社会的居所”“祖灵的居所”3个自下而上的层面解析苗族火塘的多重意义,从而整理出残存在苗族文化内核中有别于他族的“恒常特征”及文化关联。

关键词

火塘,多重意义,恒常特征,文化关联

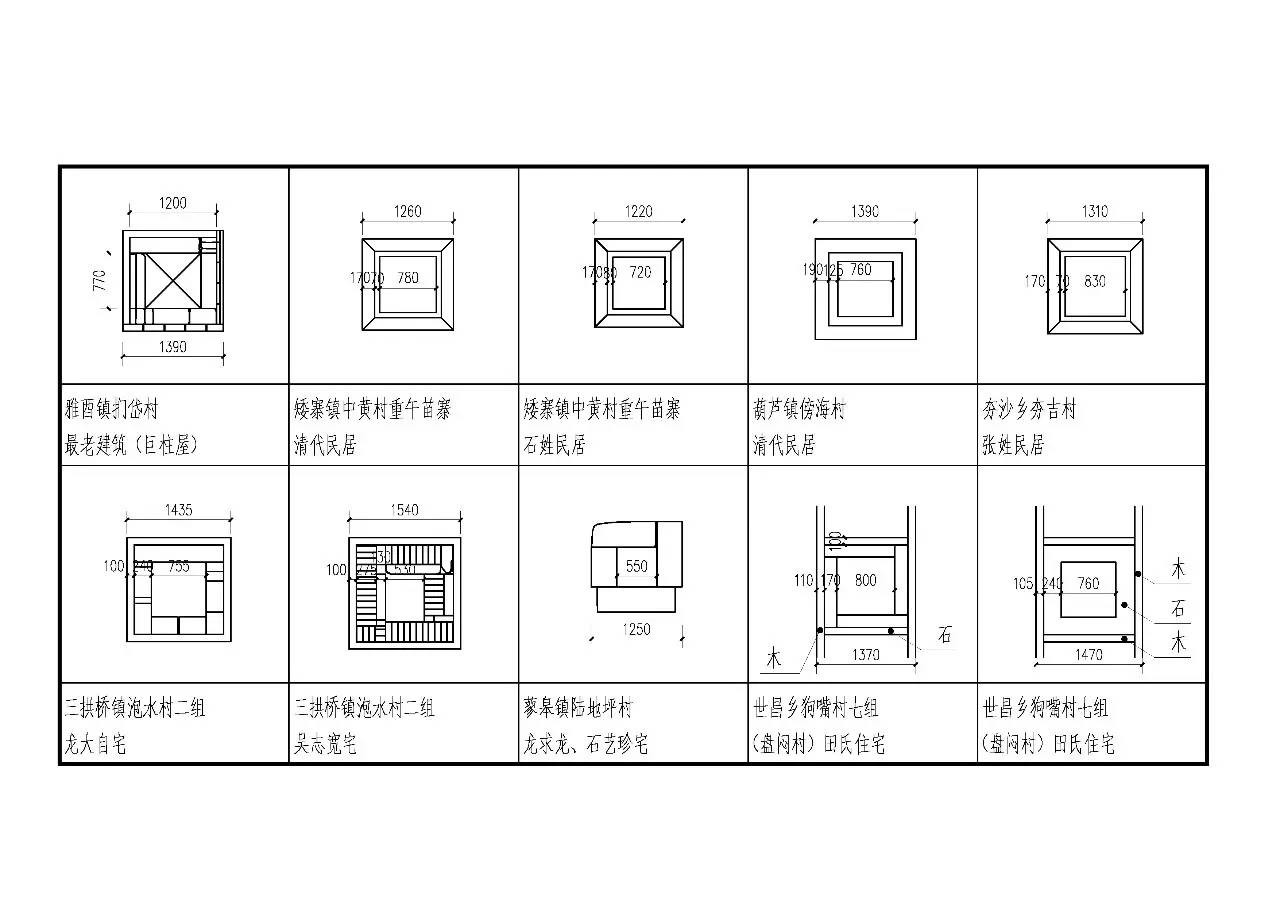

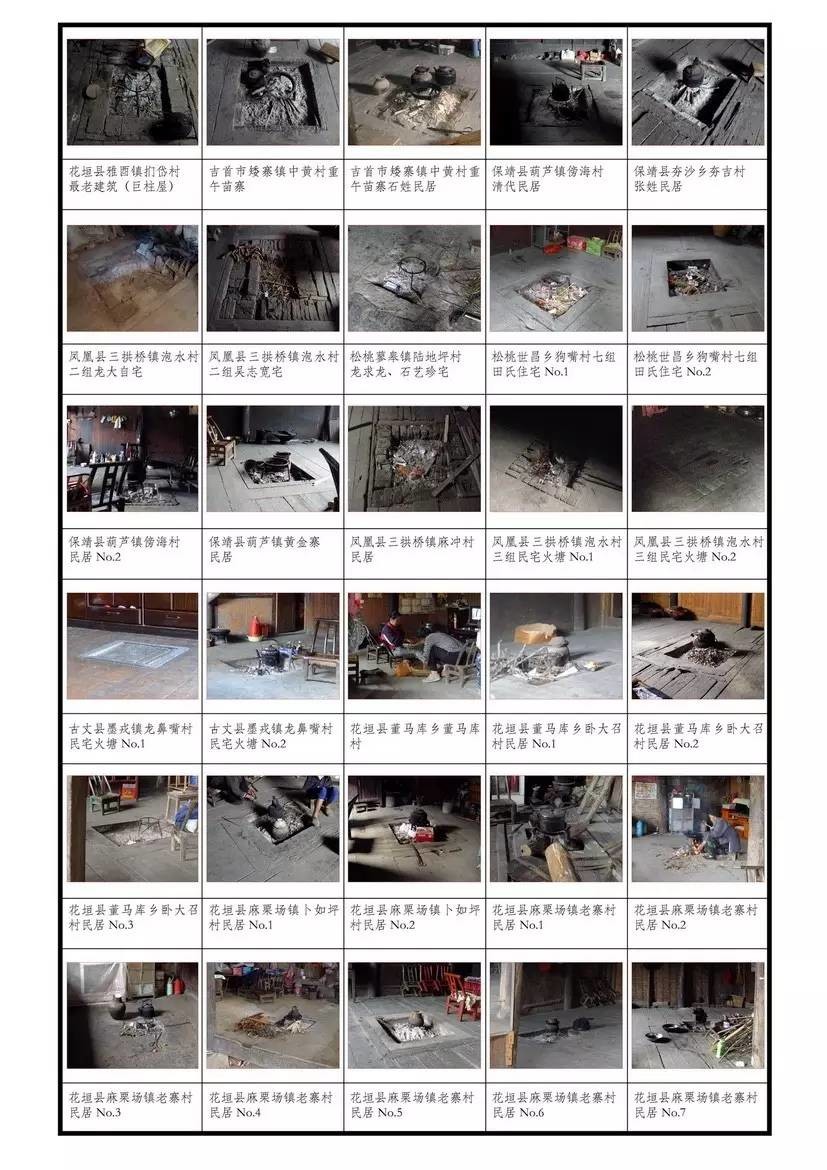

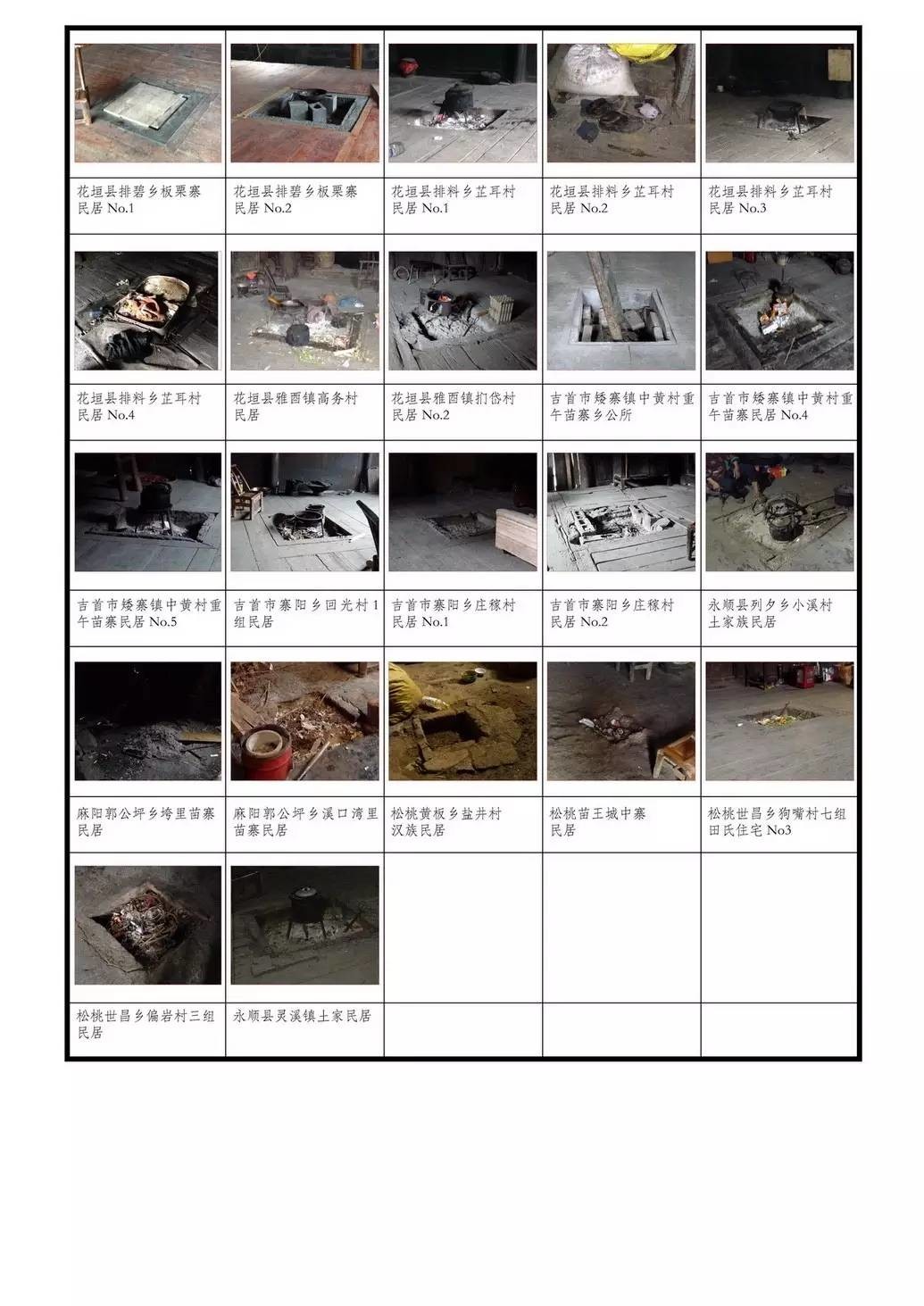

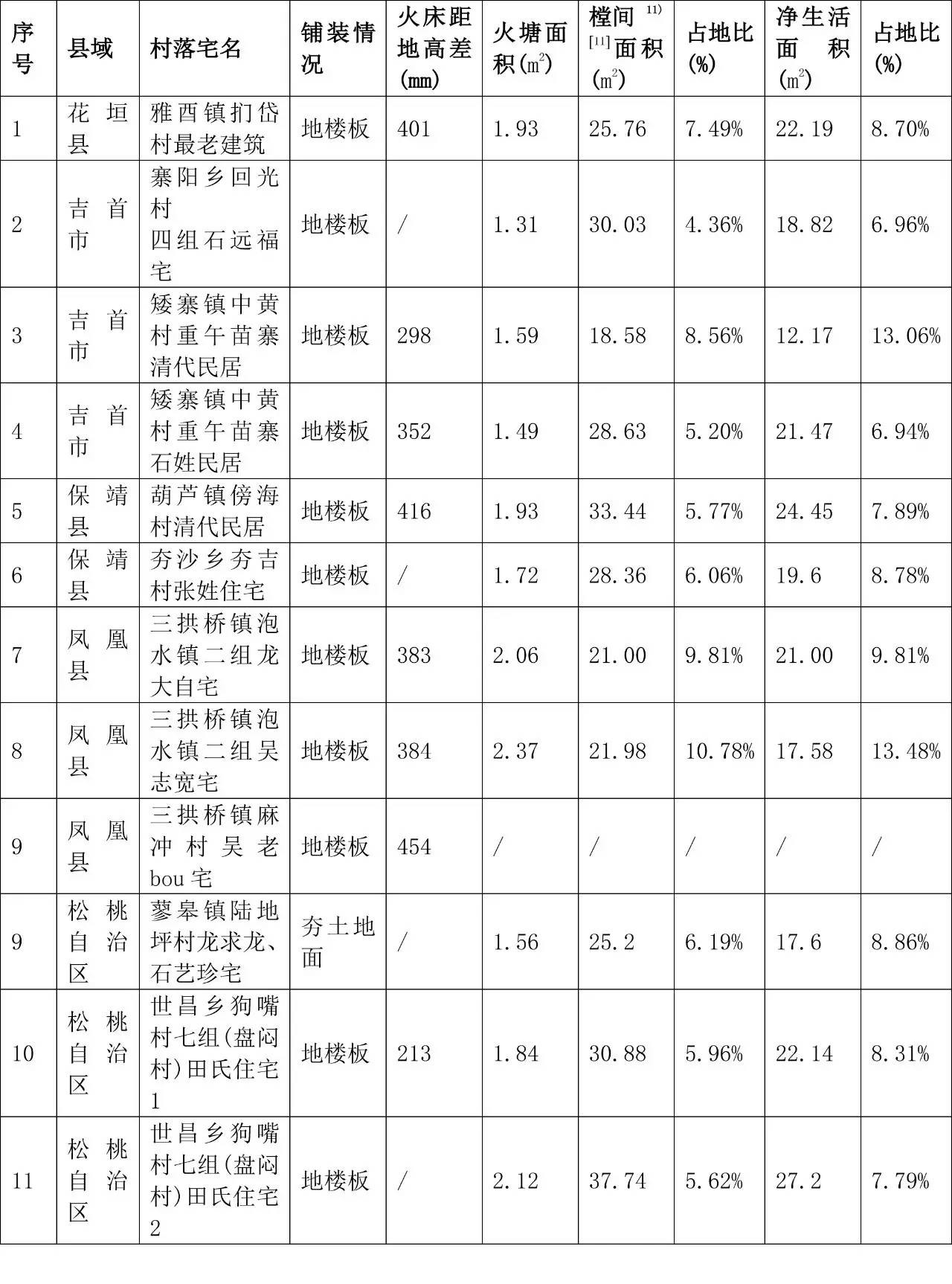

表1. 湘西苗居调研火塘统计

表2湘西苗居调研火塘统计

1.1 饮食模式

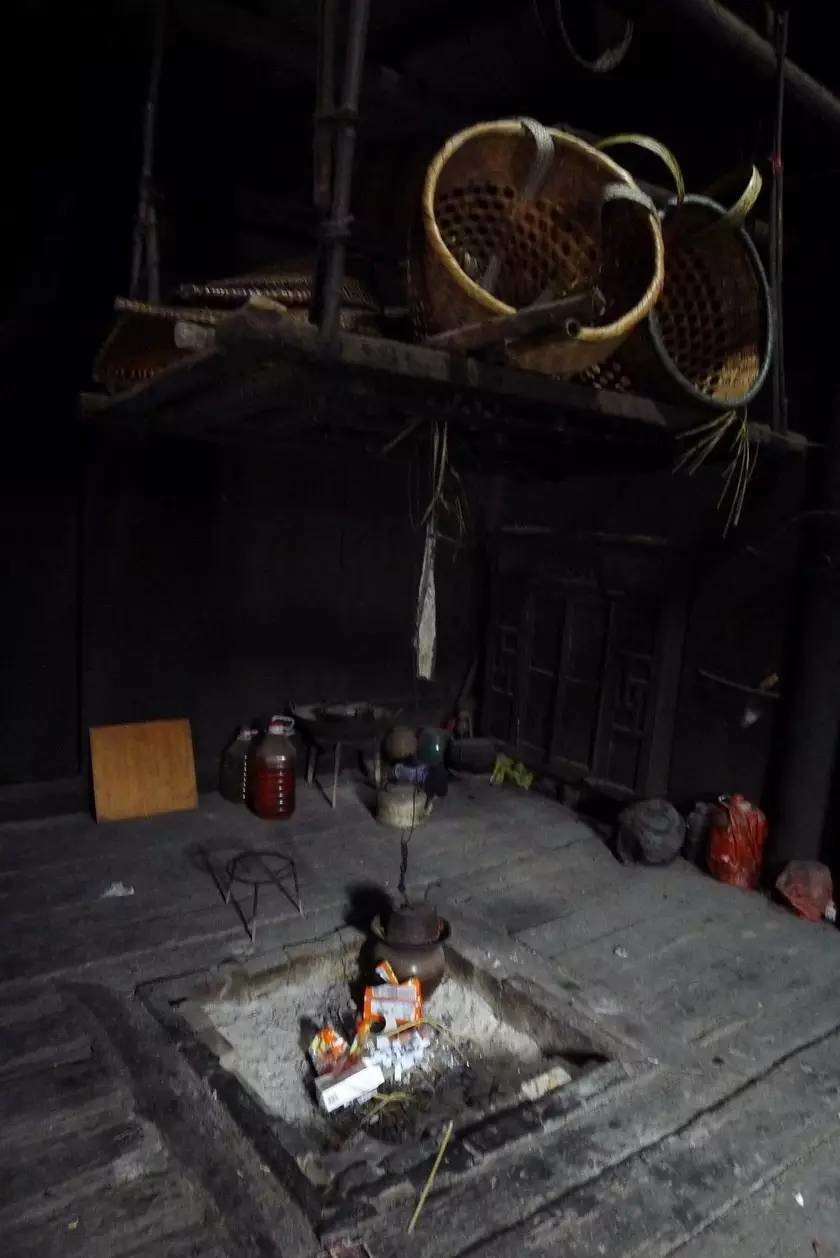

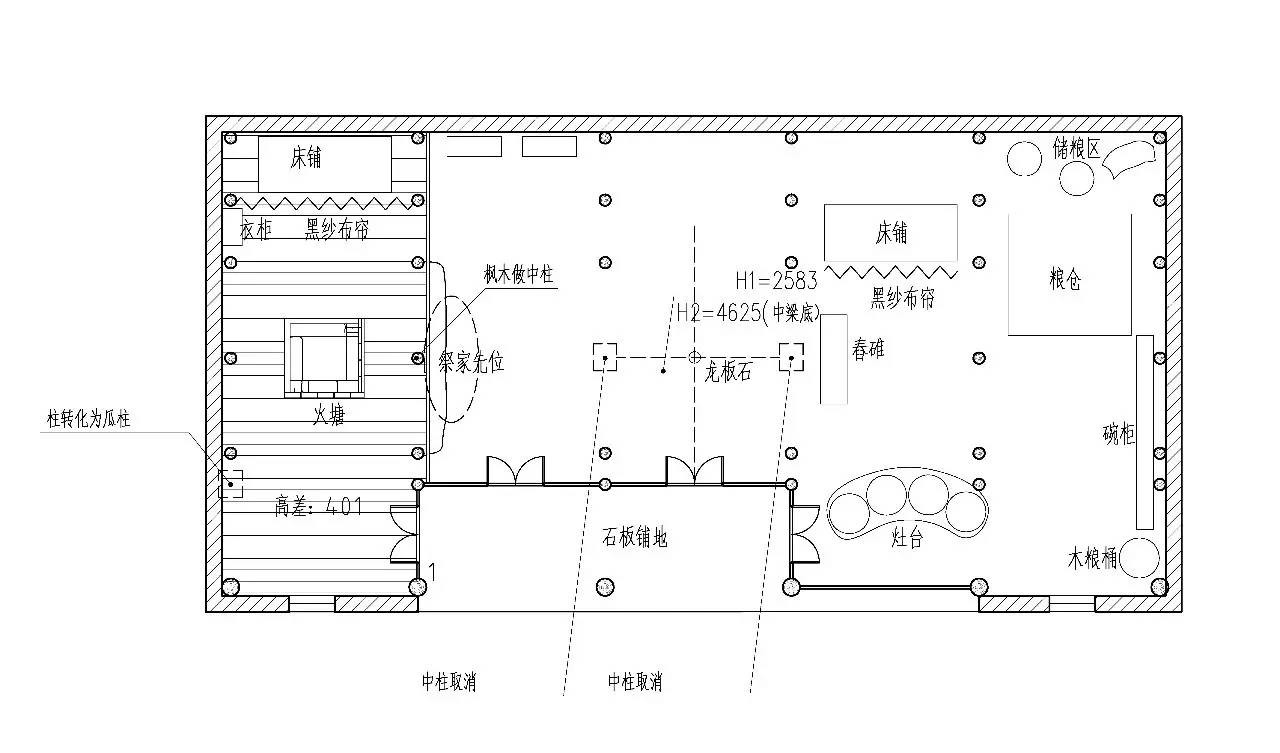

关于传统饮食类型,《凤凰厅志》(1824年)记录了湘西苗族“杂谷栽培型刀耕火种”3),正如佐佐木高明的推论[2],照叶林带的人们在前农耕阶段对薏米种子淀粉粘性的嗜好,催生了对糯种作物的偏爱。而这一点,对火塘的整套设置有着决定性作用:民国学者陈国钧在《生苗的食俗》中谈到:“少数糯稻,悬放屋内的梁上,只因稻草的胶粘性极强,与谷粒不容易脱落,非一再使之干透,谷与草是不易分离的。”[3]过去生苗家庭不存储隔夜舂好的米,部分地区至今每天仅食两顿,因此需隔夜由家中女子从仓内取每日所食份量的糯稻提前放置在火塘上方的禾炕4)上烘烤,禾炕离火塘约三四尺距离,故火力微弱,不能多烘。然后将烘好糯稻放入船形石臼内,用秆臼舂米,是为舂碓,每到饭时,寨内舂米之声此起彼伏。这充分说明苗族火塘与禾炕的设置方式及间距都与传统饮食模式长期适应(图1)。陈氏所言虽为黔东南苗居,但笔者调研所见年代久远的湘西苗居,情形基本一致:火塘相对一间,往往有粮仓、米缸、舂碓、碗柜等一应之物放置,且位置已成定式(图2)。如同段汝霖《楚南苗志》描述:“……床前(笔者注:火床前)蓄牛、马,粪秽堆积,臭气熏蒸不为嫌。左旁安碓,为舂杵之所。并置灶,为煮酒及客至烹宰之用。盖历来相沿,千家一辙也。”[4]166这也进一步证明苗民传统饮食模式决定下的火塘——禾炕装置对室内布置具有标杆作用。

图1. 湘西苗族火塘及禾炕

图2. 花垣县雅酉镇扪岱村清代民居

图3. 湘西苗居内的灶台

《楚南苗志》有关清乾隆年间苗族睡卧情形的描写:“……右设火床,床中安一火炉,饮爨饮食,及冬月男女环坐,烘火御寒。夜即举家卧其上。虽翁婿亦无间。惟令夫妇共被,以示区别耳……” [4]166这也正是某些少数民族(包括东南亚)家庭生活的真实写照。有关火床尺寸与格局,民国元年《湖南民情风俗报告书》记录:“内设塌一,高四五尺,冬月陈火炉于其中,曰火床。家人男女坐卧杂处;夫妇同被,女长则别设一床于右,习与共处,不以为怪。人处其上,牛马鸡犬处其下,盖防盗也。” [7]“塌高四五尺”,目前湘西调研时未见实例,但笔者在贵州西部方言区六枝梭嘎苗寨及周边发现有模式及尺度与文献描述极相似的情况(图4):床榻距中堂地面约高1.4~1.6m,与“四五尺”接近,人上畜下。

图4. 梭嘎苗寨室内上人下畜

如麻勇斌所言:“中部方言区苗族的建筑,完整地保持了这种空间划分规则(人上畜下)……东部方言区苗族如今采用的房屋形制已经没有了这样的划分,但可以从那些古老的房屋的空间结构里看出,也是曾经使用过这种划分规则的。” [8]严如煜嘉庆年撰《苗防备览》也有对湘西火床的相同描述:“右设一榻,高四五尺,中设火炉,饮爨坐卧其上,曰‘火床’……牛马鸡犬之属皆居其下,相见莫知其秽。” [9]可见文献所描述类似梭嘎苗寨这种类型的火床,也是极有可能出现在早期湘西苗族民居里的,尤其当各方言区苗族未分化时。“……床前(笔者注:火床前)蓄牛、马,粪秽堆积,臭气熏蒸不为嫌。” [4]166有可能就是一种演变状态。

另《五溪蛮图志》中记载到:

“其中两牌之中柱不着地”“中柱下为祖先所在”这两个关键信息毫无疑问是早期苗族民居特征,文中所提到的几个数据:火床地楼板距地高度二三尺,合0.67~1m;火床大小:一或二平方丈余,合11.1m2或22.2 m2;火塘面积:1.78m2(以1尺=1/3m计算9))。与笔者调研成果对照(表3),实存苗居的火塘面积、火塘间净生活面积(除开火塘北侧卧室或床铺之外的地楼板面积)基本与文献记载相符,变化较大的是火床距地高差远不及文献所载的“二三尺”10),这可能是席居模式逐渐消退,床居变得更为普及的缘故,地楼板高度自然不需太高。而各地火塘占净生活面积比趋于稳定,基本在8%左右,说明火塘间北端设置床铺或卧室作为睡卧功能延伸的持续时间较长,可以认为目前绝大多数苗居呈现出来的私隐空间分隔方式,都基于睡卧模式从席居到床居的演进。但苗居新设住房尊卑依然取决于火塘,比如火塘北侧那间卧室就是长辈居所,长辈去世之后就是主人卧室。

表3. 湘西苗居调研火塘相关统计

2 社会的居所

2.1 待客议事、座次尊卑

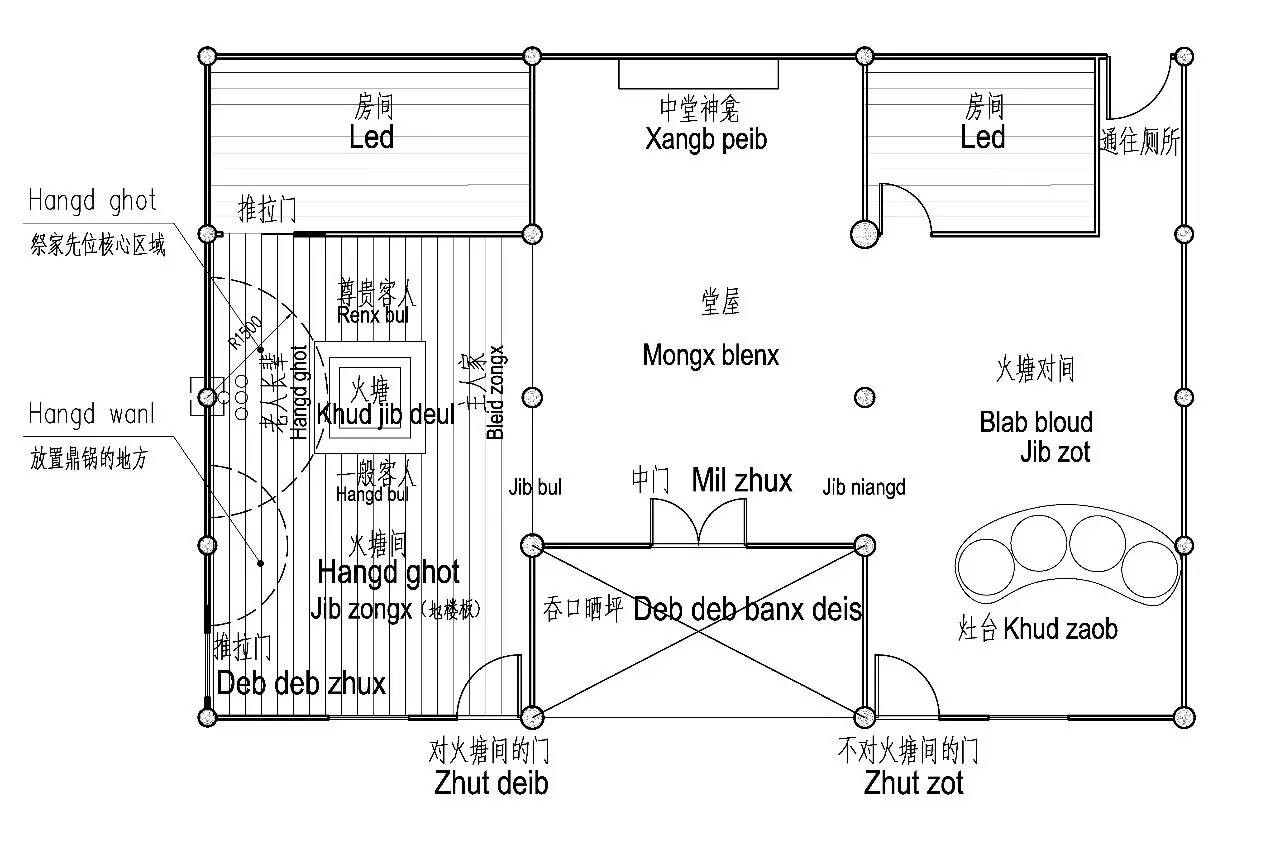

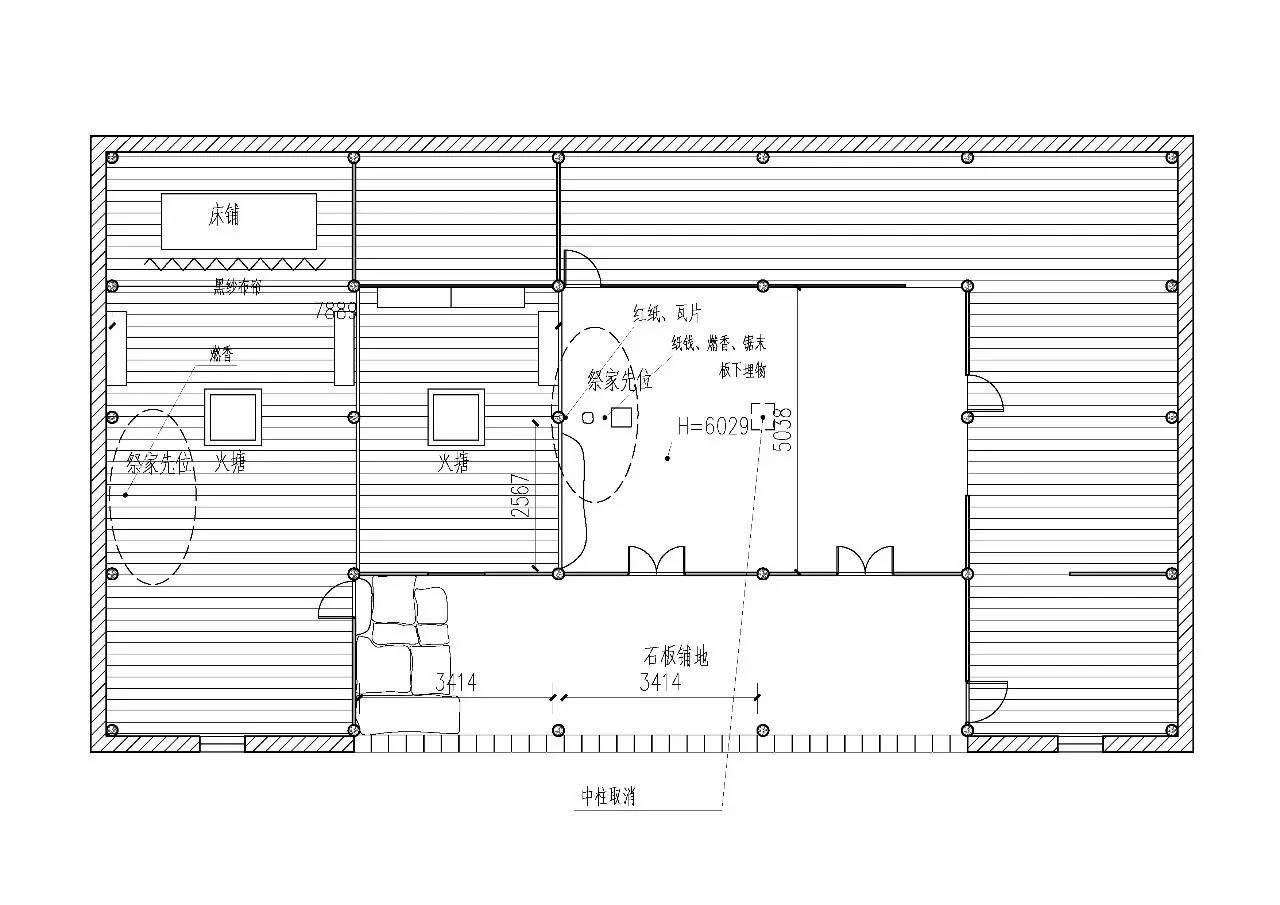

苗人待客议事塘间靠山墙一侧中柱下半径1.5m范围、区分座次尊卑往往仍以火塘为中心:火内为hangd ghot,即家先位的核心区域,故此范围除放置灯座以照明外,还仆有3个碗标示祖先所在,此方位专属老人和长辈,年青人甚至母辈都不能坐。若客中老辈在此偶有失误,须自动离去或移到火塘南、北端,否则极为失礼。火塘北面为renx bul,即尊贵客人座位,南面为hangdbul,为一般客人座位,近中堂方向为bleid zongx,是主人家座位及活动区域12) (图5)。

图5. 湘西苗族民居传统平面及相应苗语(hangd ghot在西)

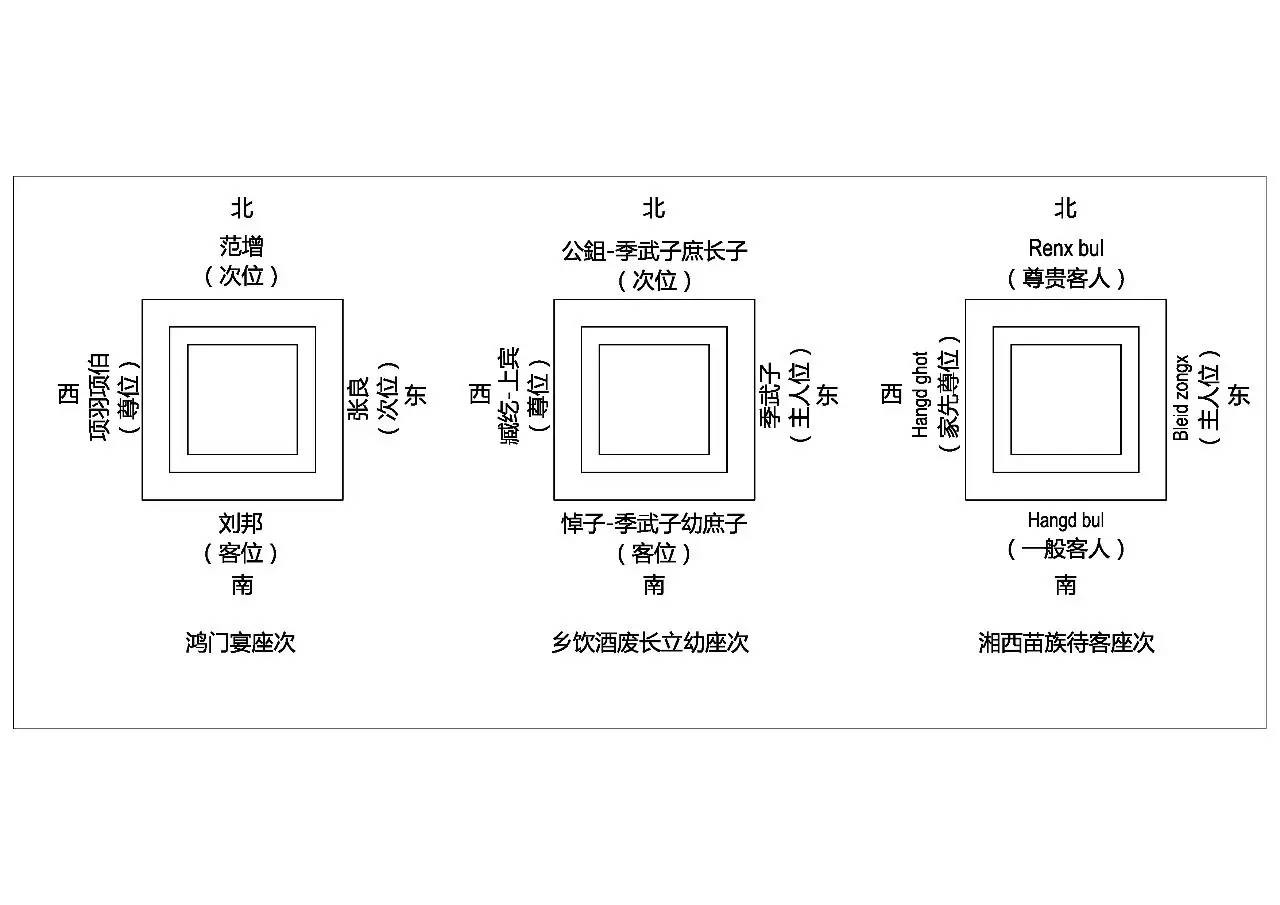

湘西苗族姓氏分宗,导致火塘间在不同姓氏家庭内既有在左又有在右的可能性,则hangd ghot和bleid zongx的位置也随之对调,但相对火塘和山墙中柱的关系不变。似乎湘西苗族座次主客尊卑之分并不与东西向有直接关系,而仅以火塘的位置作为标示。但通过研究,发现情况可能并非如此,而是早期苗族火塘方位与座次都继承了《礼·曲礼》所言“席南乡北乡,以西方为上;东乡西乡,以南方为上”的要求,应该是一种古制的残存。张良皋前辈在其著述里有关座次问题引用了两个例子:一是《史记·项羽本纪》中鸿门宴的座次[12]:“项王项伯东向坐,亚父南向坐,沛公北向坐,张良西向待。”一是《左传·襄公二十三年》中有关季武子行“乡饮酒”礼[13]:“季氏饮大夫酒,臧纥为客。既献,臧孙命北面重席,新尊絜之。召悼之,降,逆之。大夫皆起。及旅,而召公鉏,使与之齿,季孙失色。”都说明传统席居方位尊卑之别,以面东为尊或主家面西为主 (图6) 。

图6. 古制座次与苗俗对比

流传湘西的《古老歌话》有这样的记载:“石家老祖坐大田,谢甲巴标是子孙。兄弟不和才生气,谢甲他才去土排不回身。巴标倒装地楼板,地楼向左表区分。” [14]357-358这句话对苗居研究具有非常价值,明确表明湘西苗居火塘方向不一的原因,也揭示了其最初形态。谢甲是弟弟,当地姓氏代指为“小石”,包括部分吴、石、胡、时、罗、施、洪等姓,火塘置于右边,应为苗族最传统的方式,刚好“面东而尊”;巴标为兄,姓氏代指为“大石”,有吴、龙、石、麻、张、欧、秧、杨等姓,火塘换置于左间以示区别,意味着“东西失序”是姓氏分离之后的事情。

当然,面东而尊与hangd ghot位为尊在苗族意识里何者为先在今天已无明确证据辨别,但各方言区苗族共同崇东之集体记忆,比如制中柱砍枫树必使之向东倒下,贵州榕江、长顺、都匀等多处苗族集体洞葬均是“东向横埋”13),台江反排鼓社祭砍杀祭牛之后要将牛头全部朝东摆好等,都是魂归东方故里的集体崇东意识。因此有理由相信苗族崇东理念植入得更彻底、更广泛,hangd ghot位是基于此而设置的。

2.2 分灶——方位与姓氏锁定、父子连名制

《湘西苗族古老歌话·苗族祖先·七十一兄,八十二弟》一节里有这么一段话:“八十二个老兄,这才定居农耕。七十一个老弟,这才安身劳作……八十二张大叶14),七十一个大窝。八十二口大灶,七十一个大塘。” [14]18-19

此段描述苗族祖先“剖力剖尤”(应该就是蚩尤)的71个老弟、82个老兄从天上来到凡间定居的文字中,清晰说明苗人对划分居住空间或家庭单位的直接标准:分灶。“大叶、大窝、大灶、大塘(火塘)”均是人均一个,并不存在“吃大锅饭”的情况。分家标志并非一定需要建筑空间分离,若经济条件限制,可以“分灶”方式来宣示权属分开,因火塘在日常生活起到核心作用外,更提供祭祖、重大节日活动中的精神依托和空间方向定位,某种程度上也起到父系姓氏传承的标签作用:除前文提及“大石”姓氏倒换火塘形成传承关系之外,湘西苗区因兄弟分灶、后辈另辟新屋会普遍存在火塘方向与近祖习惯锁定的情况。因此,湘西苗族12个支系,共148个姓氏,其分布与火塘方位大体上都有对应关系。

苗居可随家庭情况变化而在另一间开辟新火塘,可谓分灶是分家的唯一前提,更是私有制普及的标志(图7)。

图7. 花垣县雅酉镇高务村清代民居平面图

兄弟二人分灶,家先位亦有两个

黔东南苗族父系氏族社会随生产力发展影响下的婚姻财产制度变化产生了从大家庭到小家庭的分化过程。在同一个屋檐下出现若干火塘来标示若干小家庭的存在,事实上应当是受条件制约下的权宜之计和过渡状态:该地区较大家族以祖公名为名,而个体小家庭则采用父子联名制,尽管白鸟芳郎先生推测黔东南苗族父子联名制应是受藏缅语系的影响,但当地苗族的确是通过增设新火塘的方式来折射其家庭意义15)。

总之,苗人分灶不仅说明私有制观念的普及,其社会性还体现在血缘分宗上,湘西与黔东南则存在表现方式之不同:湘西苗族通过姓氏与火塘方位相锁定来作为基因传承,作为身份标识的物化,火塘方位成为无意识的父系血缘记忆。黔东南则基于生存需求而完成被动式经济分家,其后赋予父子联名的社会学意义无关火塘个数与方位,仅与生存条件相适应。

3 祖灵的居所

3.1 火塘与葬式

任何民族葬式都是该民族人生观、灵魂世界意象的集中体现,其根源深植于文化传统与生存脉络。有关古苗瑶语族传统葬式的最早间接文献一是《隋书卷三·地理志》中所记的“女婿拾骨”的“二次葬”及“盘瓠树葬” [10]74-75,二是宋朱辅《溪蛮丛笑·葬堂》一节中也提到“易以小函”的二次葬和“藉木葬”,事实上都是风葬,即 “风霜剥落,皆置不问” [15],因苗民认为利于逝去灵魂来去自由,不受压迫。这一点也体现在后世苗人葬俗空间安排上。

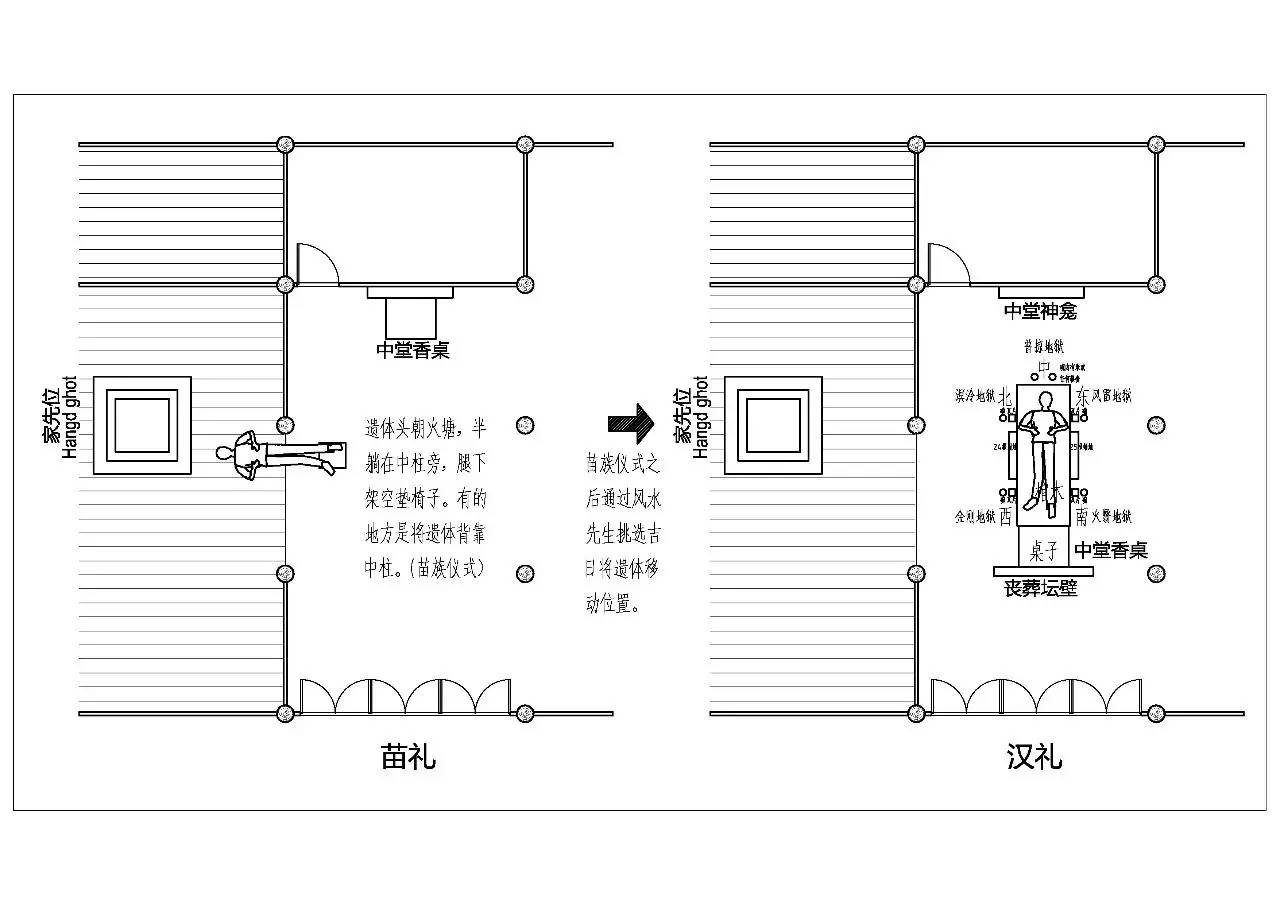

段汝霖《楚南苗志》记:“亡故之后,以木板架床(笔者注:火床)间,畀尸其上,不知殡殓。”又《松桃直隶厅志·卷六》:“苗人死枕半尸于火床,就其足竖二木,达于瓦,名曰‘升天’。”表明清中叶以来的湘西苗民传统葬俗都让逝者躺于火塘边,且“亲者环哭、宰牲宴客、择危成二日架尸山中、竹筶卜地而埋”的整个过程,逝者遗体在室内仅与火塘联系紧密。非仅是湘西,据费孝通记录[16],黔东南从江县加勉乡苗族在病人病势沉重时,家人赶制新衣。病人一断气,亲友大哭之余将尸体放火炕边请人洗涤,为死者穿衣并放在一块木板或长凳上,然后包头帕、穿鞋袜,与湘西葬俗几乎完全一致。这都说明苗族共同观念是人死之后应迅速使之头朝火塘,可魂归家祖大殿。事实上病人在弥留之际就已躺在火炕边,可得烤火吃饭喝水之便。逝者生前饮水与过身后洗涤之水的烧制之处也与火塘方位有关:饮水须在hangd ghot处烧煮,是为“活水”,洗涤之水须在bleid zongx处烧煮,是为“死水”。火塘间苗语也称lot zongx,意为“上堂(屋)”;中堂称longd zongx(意为“巢”);对间称hangd zot(意为“下间”)。老人居lot zongx,晚辈居hangd zot。如老人过世,停尸于lot zongx,如要移出房内,要说“下楼了”,这正是苗族巢居意识体现。苗歌“zhos xeud yid lioud xidxangb,zhos lot yib goud jib bul/请出家亡大堂,请下先祖大殿……”同样对祖先居住空间的诠释是上下结构,事实上也是3层干栏建筑的水平化。

后世苗民于堂屋办祭礼,应是汉族祭俗影响的结果[17],古丈墨戎苗寨巴岱石元谷对笔者有如此阐释:苗人逝去,马上先以苗礼置遗体于火塘边,使之魂归家先天国,后择日移至中堂以汉礼再祭,佛道之礼居然可以选择(图8)。

图8. 古丈墨戎苗寨葬式演变示意

3.2 火塘与祭祖

苗族祭祖仪式表达对先祖灵魂来去的空间意象:即从想像中的先祖大殿下回到人间,回到有着祖先崇拜寄托的空间节点——火塘。丧葬仪式中,亡灵离开之起点也是火塘,可见火塘正是苗族意识中生与死、祖先往返的路径。

对葬父葬母的地点选择不同,表明苗族意识里父系与母系崇拜的空间物化:苗歌“把妈丢在石堆边,把爹扔在火炕旁”说明的是母性崇拜与“守耶康”巢居记忆之间的链接关系,而父系社会的父子联名制则绑定在体现宗族家神崇拜的火塘空间,时代的远近、性别的区分,苗族将各自体系整理得泾渭分明。

火塘神性扩展,体现在祭家先与鼓社祭中需在火塘边完成仪式,甚至具有了对家庭庇佑的神圣意义,比如买来鸡、牛、猪等牲畜,需要沾火塘内柴灰以求安宁。

3.3 三脚架——蚩尤神性崇拜的集中

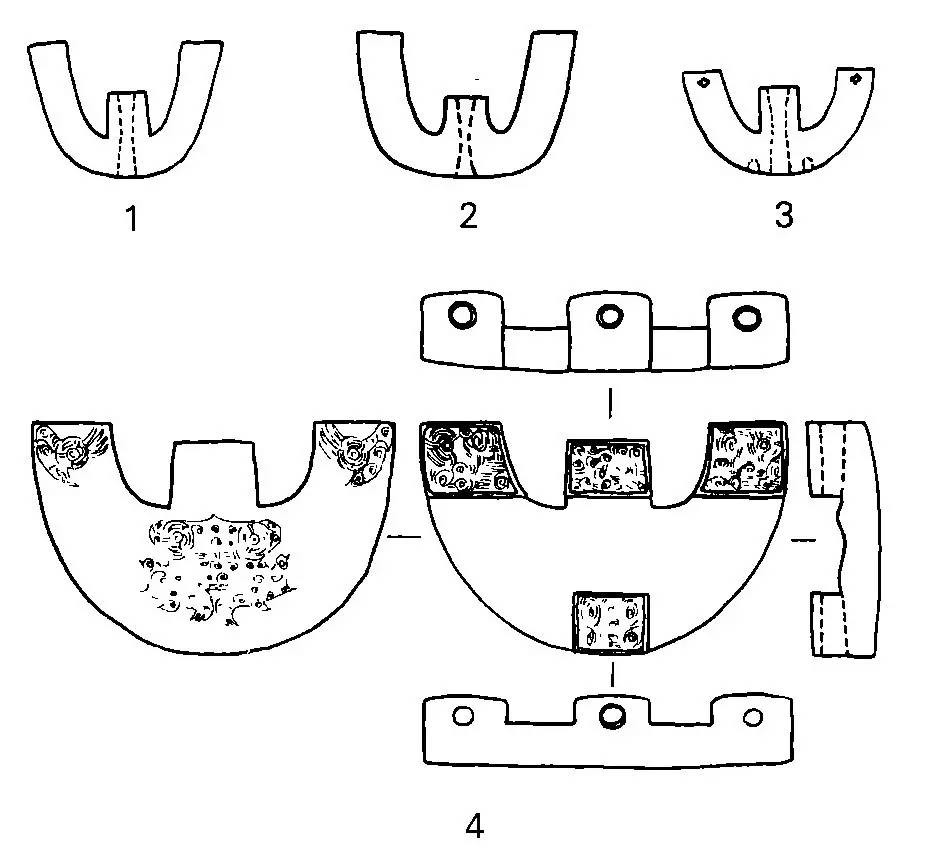

西南少数民族对火塘设置虽有不同,但对其神性的凝练比较一致,对三脚架或锅桩石重视程度都很高,如普米族认为人死后灵魂1/3就位于自家火塘及铁三脚架附近;川西南纳木依人和拍木依人将3块锅桩石视为火神所在,基诺族的3块锅桩石甚至各有专称[1]52。苗族也绝不允许有人从其上跨过或烧烤不洁之物,其中一脚须正对中柱。三脚架的神性与湖南城步的“枫神”及黔东南的保护神“鲁猛”形象有关:装扮的人,头上反戴铁三脚,身上倒披蓑衣,脚穿钉鞋,手持一根上粗下细的圆木棒,正如古歌“鲁猛心中好主意,嘴里咬着芭茅草,头上反戴三脚架,身上蓑衣倒起披,斜眉怪眼来砍树,砍棵远古泡桐树。”16) [18]这和《述异记》中有关蚩尤形象的描述十分相似:“铜头铁额,食铁石。耳鬓如剑戟,头有角,与轩辕斗,以角觝人”。

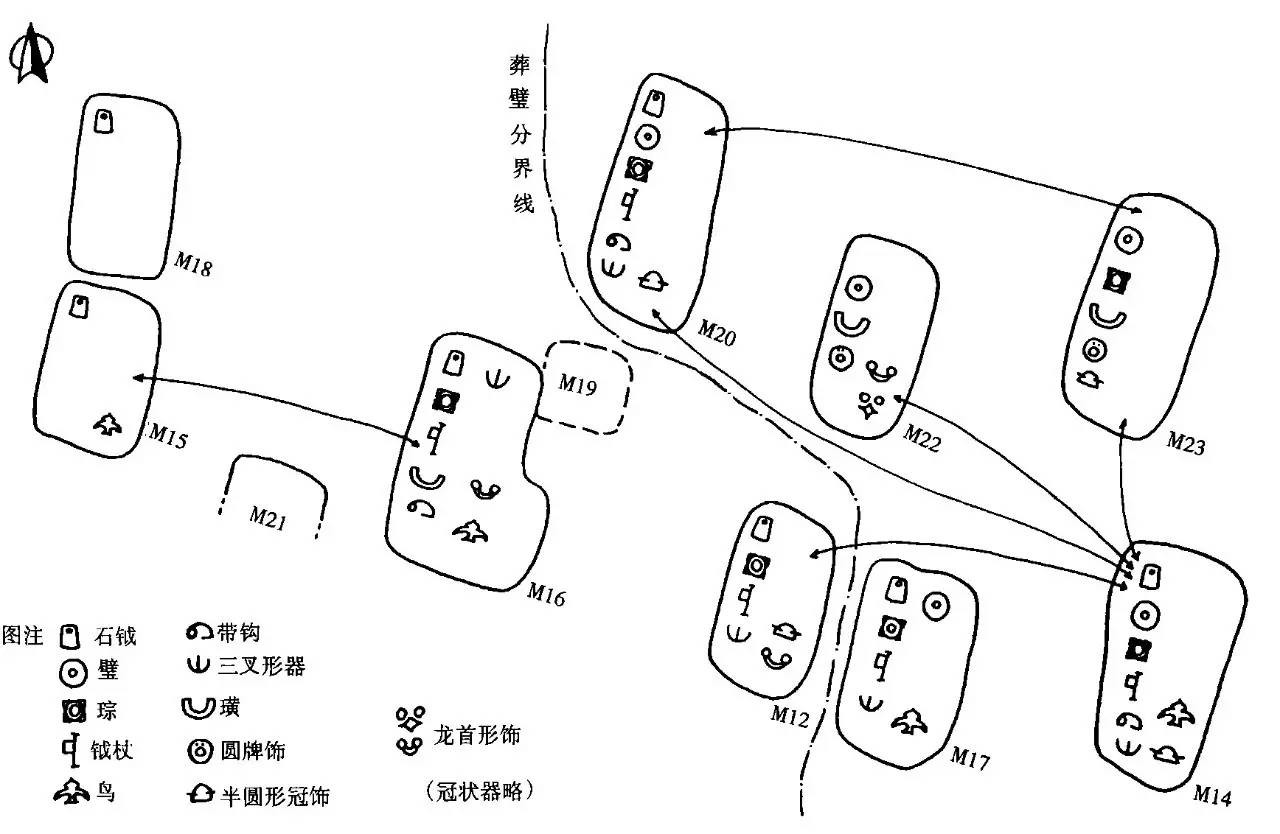

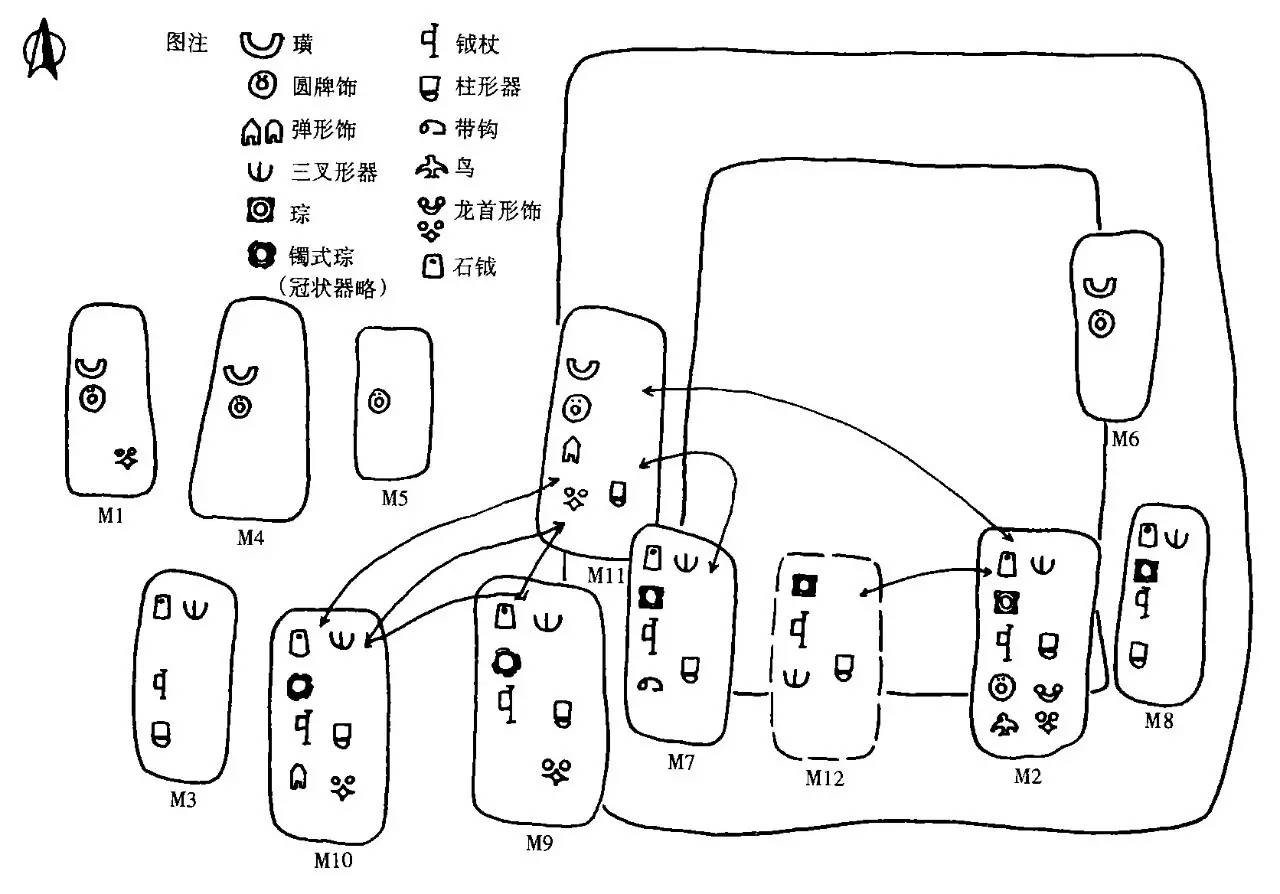

可见苗民心中远祖蚩尤的形象,头上应有三叉形装饰作为神权象征。而这一特征在距今4000~5300年良渚文化遗址中的三叉形玉器有所反映。三叉形器目前出土范围仅限于杭嘉湖地区17),一般出土于大中型墓葬(图9、10),尽管方向明据安置方式的变法将反山、瑶山的三叉形器分为三式(图11) [19],但依据其出土时一般位于死者头部,随葬有琮、璧、钺等重要礼器,且多与冠状饰、锥形器或玉管等一起伴出。结合瑶山M7:26、M10:6、M9:25,反山M14:135、横山M2:4件的雕刻纹饰尤其是兽面纹,可确认头戴三叉形冠饰的人,应是在良渚社会掌握政权、军权或宗教、祭祀权的酋长或巫师。

图9. 良渚反山遗址出土器物简图

图10. 良渚瑶山遗址出土器物简图

图11. 良渚反、瑶山遗址出土三叉形器分类

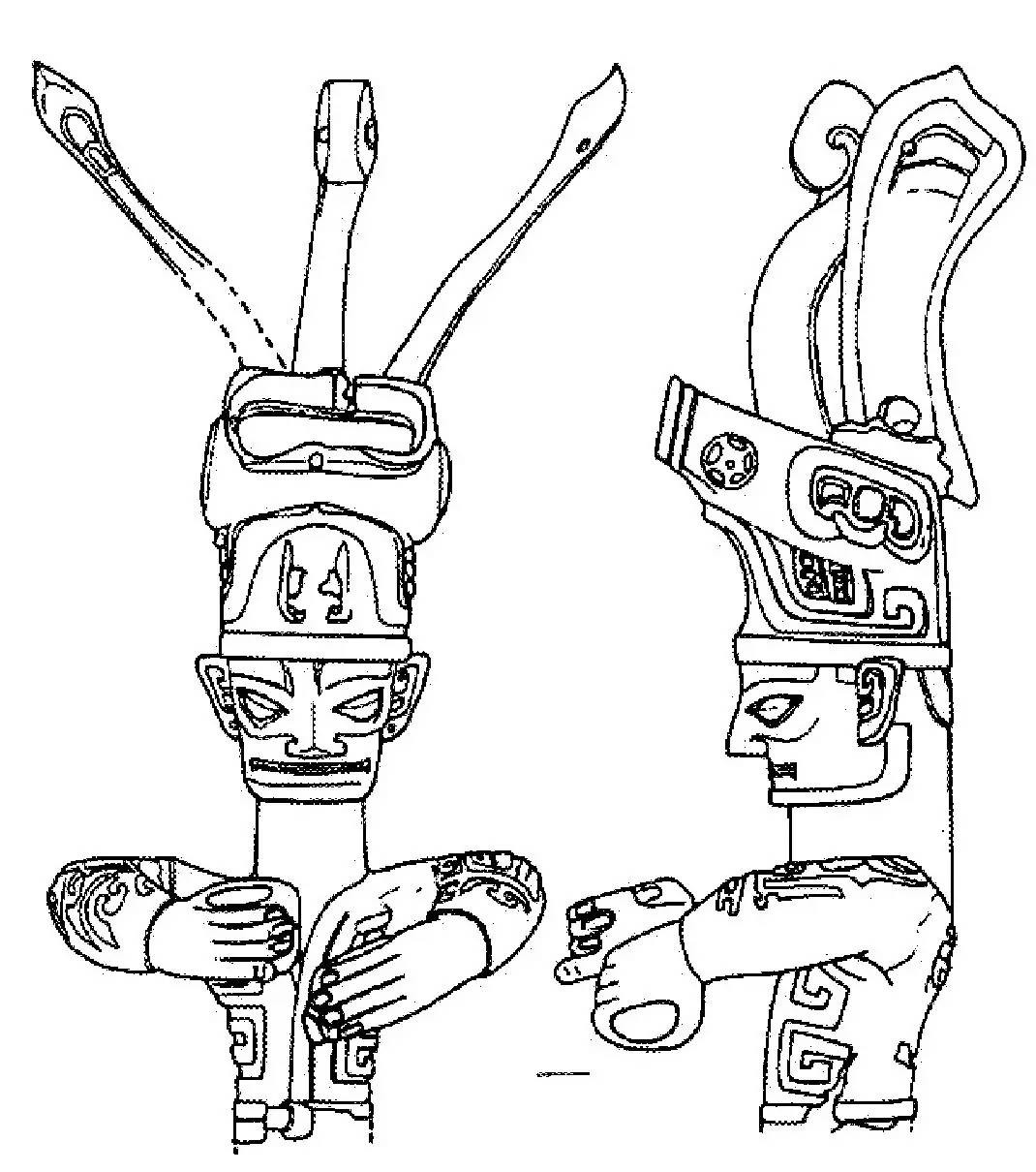

事实上这一形象与“绝地天通”的楚国始祖颛顼大有关系:颛顼,耑王也,或端玉(为颛为颛顼本音)18)也,其中页字实则表示面部、头部,颛顼之“顼”“象奉玉谨悫见于颜面之形” [20],即颛顼本身就是“以玉事神”的神权垄断者。“耑”字金文或小篆、甲骨文,莫不是一位头戴三叉形头饰、身披巫袍的巫师或酋长形象(图12),这也与上文苗族古歌对蚩尤的描述相吻合。值得补充的是,颛顼进行“绝地天通”、改变“夫(人)人作享(祀),家为巫史”19)的局面,作出垄断“通神权”的宗教改革,其触发点恰恰是“九黎乱德、民神杂糅,不可方物”(《国语·楚语下》)以及“苗民弗用灵,制以刑”(《尚书·吕刑》),更说明了苗族头顶三脚架巫师主持仪式的历史渊源。

图12. 主要流传于湖北南漳的端公舞巫师头饰

三叉形头饰作为神权象征在上古时可能已是普遍现象,距今3000~5000年的三星堆2号祭祀坑出土了一件兽首冠人物像[21],这件唯一穿着锦袍、手中握有琮的青铜人像,被认为身份高贵,可能为巫者形象,一样有着三叉形头饰(图13)。有学者根据《山海经·南次三经》及《尔雅·释地》的相关文字认为该件“兽首冠人物铜像”头戴的应该是凤冠,是太阳的象征[22]。此种头饰,也作为东方少昊凤族的表现方式,因此与良渚文化三叉形器有相通的文化元素也就不奇怪了20) [23]。

图13. 三星堆2号祭祀坑出土兽冠人物像

苗族人对火塘神性的凝练与对蚩尤始祖的崇拜都集中投射在三脚支架上(图14),而根据《苗族古歌·沿河西迁》与苗族“崇东”“崇凤”的各种习俗来看,苗族巫师头上“反戴三脚架”确有其文化根源。

图14. 苗族火塘中的三脚支架

4 结语

饮食和寝卧的原初需求,决定了苗族火塘的基本物质性,随着生活需求多元化,火塘功能正在萎缩,附着其上的社会学意义也正在消退,但由火塘定义的家庭空间秩序相对稳定,是因其承载的文化特质已经不自觉地以基因碎片或意识残留的方式相对稳定地呈现出来。凝聚先祖灵魂,联系世俗人间与家先天国的苗族火塘,成为苗族传统民居中最具民族识别功能的“恒常特征”。

注释

1) 此发展过程先后顺序并无实质证据,仅为说明不同类型可能出现的发展逻辑。实际调研结果来看,这几种类型在地理分布上较有规律,但时间上很有可能同时并存。有关“平摆”及“悬挂”的构造做法,参见参考文献[1]。

2)至于黔东南南哨乡至尚重镇区域出现的平摆火铺中火塘尺寸基本为0.9~1m见方,广西融水安太乡苗族民居内出现的大致1.6~1.7m见方的大尺寸悬挂火塘应都是当地生活适应的自然选择,此处不予详述。

3) 记录的大致内容是“苗乡山多田少,几乎不产稻谷,山坡上种杂谷,其中包谷最多,其次是粟、紫黑稗子、荞麦和高粱,再次是麻、豆和薏米。”

4) 禾炕的苗语东部方言为“Blabgies”,中部方言为“Yex zeb”,指吊在火炕上面的竹或木炕架,以放置谷物或其他需要保暖防潮之物,蚕纸也常置其上。

5) 石启贵《湘西苗族实地调查报告》中记为“火链”,是铁匠用钢数两炼成椭圆形之物,生火时将其与火石上下相击擦即可。

6) 此物苗语为“naf”,即气盆,下端敞口放在锅上,上端封闭,中心开一孔,甑子盖住后,蒸汽从孔中冲上甑子蒸熟饭。

7) 陈氏所记彼时苗人不常吃肉,仅在敬客和敬鬼时吃些半生半熟的肉,或是因肉稀少,将肉熏制挂于禾炕下,常受火熏。且盐和蔬菜在生苗区极少,只拾些树枝烧成灰,再用水沉淀,饮水以代盐,蔬菜又不懂如何耕种,只有由女子和小孩采食野菜佐餐,而且仅抛入锅中待煮沸就食。

8) 土家族人对火塘的发音是“銤塘”,与“khud jib deul”差别明显,且一般设置在“座子屋”的前半部,左右或个数都没有严格限制,与姓氏也没有形成锁定,在空间上与柱子也没有对应关系,这与苗族是有着相当区别的。当然不可否认的是,改土归流和土司制对土家族民居的改变程度更为明显。

9) 民国四年,北洋政府颁布《权度法》,规定采用米制,但并未废除原有的营造尺库平制,此时的1营造尺=0.32m,1丈合3.2m。直至民国十七年才由南京政府颁布《中华民国权度标准方案》,1929年(民国18年)颁布《度量衡法》,此时1丈=3又1/3m。陈心传补编《五溪蛮图志》是基于他民国十九年至二十六年前后的苗区调研,因此此处1尺取值1/3m。

10) 笔者于黔东南调研时了解到剑河久仰乡、柳川镇附近民居火铺高度就曾到一米左右,与文献相符,侧面说明湘西苗居火床高度也很有可能曾经达“二三尺”。

11) 苗语中将两个完整扇架围合的空间称之为“tangt”,姑且汉译为“樘间”。参见参考文献[11]。.

12) 笔者在花垣县董马库卧大召苗寨进一步了解到当地习俗:若有客至,主人会邀请客人坐在hangd ghot的位置上,但客人须得坚持拒绝,一定要求坐在hangd bul以示谦虚,最后主人也不会勉强。

13) 《续修叙永永宁厅县合志》卷二0载:“(苗)丧,用布匹裹尸入棺,必合甲子乃葬,东向横埋。”榕江县两汪苗族墓葬均头东脚西,且兄左弟右,若夫妻合葬一地,则夫左妻右。长顺县交麻乡天星洞(此地苗民去世之后,亲友会唱诵《亚鲁王》送行)、都匀市石龙乡小冲寨崖洞、惠水县摆金藏尸洞、平坝县棺材洞等洞葬群,尸骨多达500至上千具,都是头东脚西陈列。1972年安顺县高寨曾挖出一批苗族古墓群,均为头东脚西。

14) 当时苗民饮食尚未用碗,“八十二张大叶”应指82张盛食物的大树叶。

15) 分居自挖火塘且设立配套的神位之后,此时小家庭的称呼为其第一个孩子(不论男女)名连父名合成为某某家,如子名波、父名雄则称为波雄家,女名妮父名银,则称为妮银家。但黔东南地区如剑河县革东镇大稿午寨的父子联名仅限父子而不能上溯到三代、四代。其父系氏族大家庭的存在以鼓社祭时全鼓社至少每家一个男性成员集中到鼓社头家“守耶康”所作的活动为最好证明。

16) 鲁猛,苗族一个善神,系保护神。从前苗族立房盖屋,出远门时先祭供鲁猛,祈求保佑顺利、平安。

17) 其中反山墓地出土5件、瑶山墓地7件、汇观山墓地1件、横山墓地2件、普安桥墓地1件,2004—2005年余杭万沉遗址也出土1件。

18) 长沙马王堆汉墓帛书《五星占》第五章“水星”曰:“北方水,其帝端玉,其丞玄冥。”此处端玉即为颛顼。

19) 《大戴礼·五帝德》记颛顼:“洪渊以有谋,疏通而知事,养财以任地,履时以象天。依鬼神以制义,治气以教民,洁诚以祭祀,乘龙而至四海。”可见颛顼即首席大祭师,以至至今楚地称巫师为“端公”。

20) 这一点从反山出土三叉器M14:135雕刻的神鸟头部、鸟眼以及出土的其它玉鸟或鸟形雕刻就能印证:“在良渚社会,鸟已经不仅仅是自然界中的鸟,而且具有深刻的社会文化属性,是良渚先民所崇拜的神灵,三叉形玉器由鸟逐渐演变而来。”参见参考文献[23]。

[1]杨昌鸣.东南亚与中国西南少数民族建筑文化探析[M],天津:天津大学出版社,2004.

[2]佐佐木高明.照叶树林文化之路[M],昆明:云南大学出版社,1998:61-115.

[3]吴泽霖,陈国钧.贵州苗夷社会研究[M],北京:民族出版社,2004:129.

[4] [清]段汝霖撰,谢华著,伍新福点校.楚南苗志·湘西土司辑略[M],长沙:岳麓书社,2008.

[5] 石启贵.湘西苗族调查报告[M],长沙:湖南人民出版社,2002:115.

[6]吴一文,今旦.苗族史诗通解[M],贵阳:贵州出版集团,贵州人民出版社,2014:166.

[7] 柳肃.千年家园·湘西民居[M],北京:中国建筑工业出版社,2008:37.

[8] 麻勇斌.贵州苗族建筑文化活体解析[M],贵阳:贵州人民出版社,2005:156.

[9] 罗康隆、张振兴.苗防备览·风俗考研究[M],贵阳:贵州人民出版社,2011:66.

[10] [明]沈瓒编撰、[清]李涌重编、陈心传补编、伍新福校点.五溪蛮图志[M],长沙:岳麓书社,2012.

[11] 石如金.苗语房屋住宅的习俗简述[G]//吉首市人民政府民族事务委员会,湖南省社会科学院历史研究所.苗族文化论丛,长沙:湖南大学出版社,1989:208.

[12] 张良皋.关于云梦陶楼的几点讨论[J],新建筑,1983(1):81-82.

[13] 张良皋.匠学七说[M],北京:中国建筑工业出版社,2002:4.

[14] 张子伟,石寿贵.湘西苗族古老歌话[M],长沙:湖南师范大学出版社,2012.

[15]符太浩.溪蛮丛笑研究[M],贵阳:贵州民族出版社,2003:314.

[16]费孝通.贵州苗族调查资料·从江县加勉乡苗族社会历史调查资料[M],贵阳:贵州大学出版社,2009:229.

[17]凌纯声,芮逸夫.湘西苗族调查报告 [M],北京:民族出版社,2013:62-66.

[18]燕宝.苗族古歌[M],贵阳:贵州民族出版社,1993:232.

[19]方向明.反山、瑶山墓地:年代学研究[J].东南文化,1999(6):36-44.

[20]林义光.文源,转引自何浩.颛顼传说中的史实与神话 [J].历史研究,1992(3):78.

[21]四川省文物考古研究所.三星堆祭祀坑[M],北京:文物出版社,1999:164.

[22]胡昌钰、孙亚樵.对三星堆祭祀坑出土的铜“兽首冠人像”等器物的研究[J].史前研究,2006(10):401.

[23] 王书敏.良渚文化三叉形玉器[J].四川文物,2005(2):41.

本文选自《建筑学报》2016年第02期

作 者|汤诗旷

汤诗旷,同济大学建筑与城市规划学院 博士

编 辑|潘 玥

版 面|朱艺媛

感谢关注“建筑遗产学刊”微信平台!

购买《建筑遗产》学刊进行深度阅读,可直接至官方微店订购。

《建筑遗产》学刊官方微店二维码

文化城市

文化城市