归乡小记|系列

序

这是学社发布的第一组系列短文,我们取名为“归乡小记”,希望为已经开始返城,回到各自工作岗位上的朋友们,重温这股来自家乡的暖意。作为一个系列文章,我们集结了一群年轻人,真正的九零后们,他们在春节归乡的日子里,记录了家乡的变化与日常。在对这些内容做过采编和整理之后,希望通过我们的公众号能更好地传达这些年轻人平常朴实的声音,让更多的人听到、看到,那些散布在全国各地的,游子们的家乡。

・・・・・・

—归乡—

我的一个初中同学,过年之前同我一起在绍兴吼山、杭州西湖等地游玩。年廿八坐火车回去。临走前一天,我同他聊天,就聊到关于"归乡"这件事。

在我们家乡,90后这一代人由于父母在大城市打工,子女的成长都是在农村无忧的时光里度过的。长大后只身到县城读寄宿中学,刻苦三年后,学业有成者再到更大的省城读大学,从此四散各处,只剩下偶然的零星相聚。

小时候,家乡是同一个地方——家就是乡,乡就是家,除了家乡不再知道别的地方。而现在,“家与乡”被拆分成两个地方——漂泊处渐渐成了新的家,这个家与我成长的故乡逐渐远了,新的朋友和记忆逐渐代替了故乡的旧情。而记忆里逛不完的小村,也变的渺小的无人知道。

同学的家乡在广东省中山市下的一个小村子。而我在粤西的老家,亦已多年都未曾回去过。于是,我的这个老同学在临行前答应我,一起以一个归乡的游子来描述家乡过年的样子。

・・・・・・

-沙溪镇圣狮村与象角村-

大年初一,象角村,小巷里的一户人家,庭院里种满了花草树木,其中一棵杨桃树尤为茂盛,高及三层,枝盖向欣。主人把小狗带出来散步,几只熟透的杨桃落在巷子里,摔烂在水泥地上。小狗闻着巷子地上的杨桃香味,欢快地摇摇尾巴。和北方不同,广东的春节总是在春天的气候里度过的。

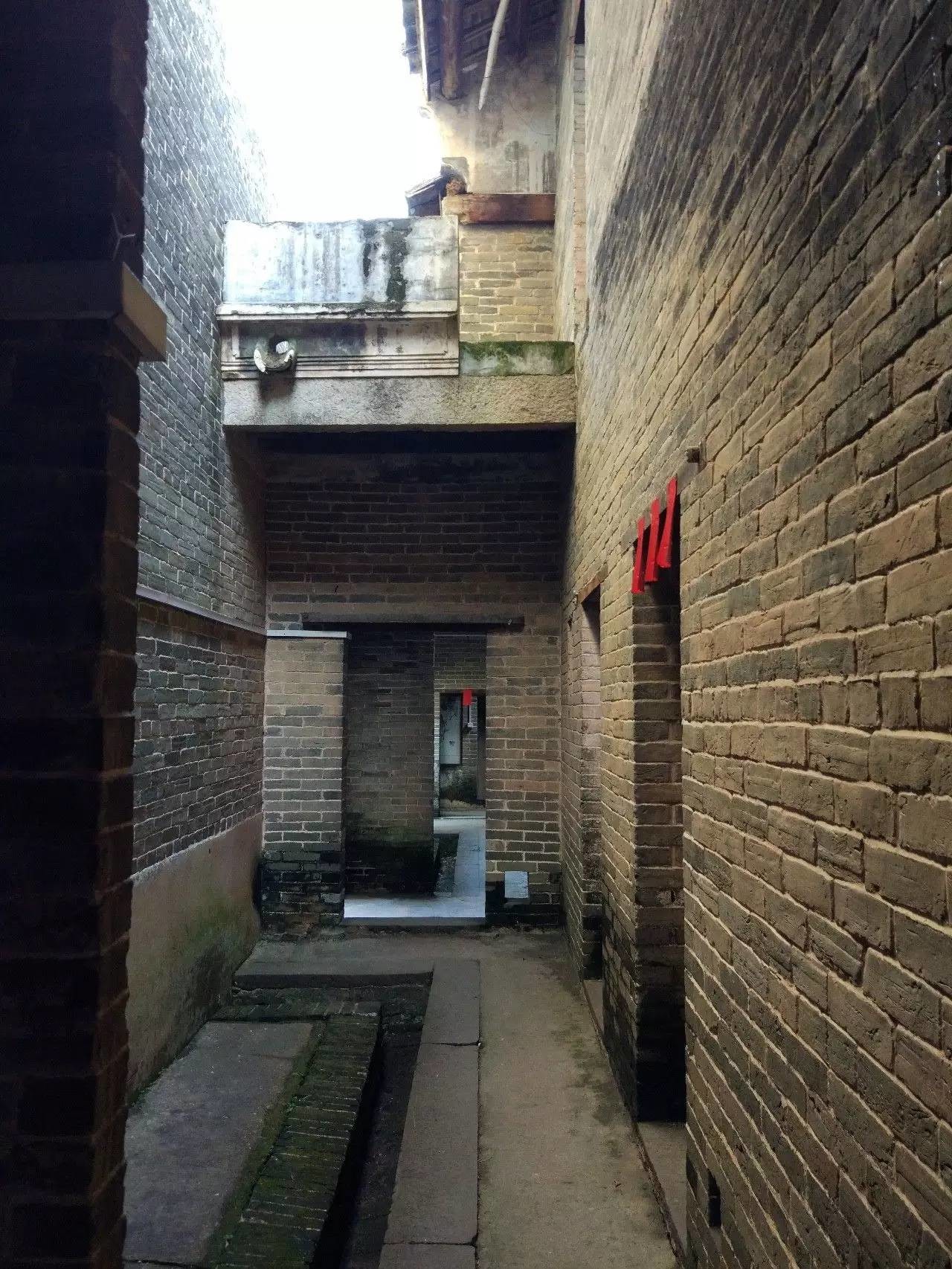

圣狮村的幽静并不是周遭环境悄然无声。那种缓缓弥漫着的氛围,更像是小村庄历经桑田

沧海后褪尽尘嚣的气质。

那露台上的绿萝已经很老很老了,丝丝缕缕,重重叠叠。

・・・・・・

大部分庭院门口边有一个半圆形水泥墙,这个半圆刚好挡住门口或者窗户。问及当地老人,有的说是为了不让其他人看到里面的人在干什么,为了私密而设;也有人说是为了挡住一些不吉利的东西,为了房子的风水而设。但当问到为什么是半圆形时,几个老人都说不清楚,只说是“一直保存下来的习惯,新旧皆如此”。在农村里,许多所谓的习惯或风俗,人们往往不求甚解,唯求一个心安理得。

在楼上,远远就能听到街巷里打鼓舞狮的热闹声,但不能看见队伍。

下楼来,跟着象角超艺馆醒狮团游街拜年,打鼓舞狮皆为当地的孩子,师傅在旁边指挥。

圣狮洪圣殿

我真正的故乡老家在粤西,我们那边比较有名的是广府民居。

・・・・・・

广东人贴“挥春”除了院子正门两旁的对联和正大门贴门神“秦琼”和“尉迟”之外,门梁都贴5张红纸,象征五福临门;而侧门与每个房间小门梁贴三张。印象中养鸡鸭鹅这些家禽的房门就要贴“六畜兴旺”。楼梯间贴“出入平安”等等。

挥春也作春联、门联、福贴。粤语地区称挥春,台语称春仔,源于中国的宋朝,其起源可以分为三方面:宜春帖、桃符、延祥诗。是一种在新春和立春时使用的传统装饰物,把贺年的吉利字词用漂亮的书法写在纸上而成,一般是贴在墙、门之上。在华人社会、朝鲜半岛和越南,每逢过年人们都会贴春贴,以增加节日的喜庆气氛。

・・・・・・

我们那边比较有名的是广府民居。虽然同属广东省,但广府民居通常特指以珠江三角洲为核心、操粤语白话的两广地区的建筑,跟岭南客家、潮汕等地区的建筑有很大的区别。

广府民居有如下特点:一是符合通风与阴凉的要求,这契合了岭南建筑的共同特点;二是适应地理、气候等自然环境条件,隔热防晒、防潮防水;三是善于吸收外来建筑文化的精髓。

镬耳山墙是广府民居独特的建筑造型,代表家族权贵富裕。风格在清中叶已经相当成熟,镬耳山墙此起彼伏,形成蔚为壮观的广府民居特色。

建筑的镬耳墙鳞次栉比,分布集中又错落有致。

・・・・・・

关于老祠堂的记忆,我想起以前每逢初一、十五都要拿着一扎檀香和一盒火柴去“社坛”上香,然后又去祠堂上香拜拜,进门有门神亦要上香的。拜祭完总要烧两封鞭炮。放鞭炮时我总会捂住双耳,跑到墙的背后避着噼噼啪啪爆炸声。

“合卺(jǐn)欣逢九月天,完婚喜值三秋候”。即便旧了,对联也不能随便撕去,好像喜庆会如人所愿般地继续留在自家的墙头上。

・・・・・・

春节,随时都可能有亲戚来访,亲戚就是“扩大了的家庭”,所以我们去到亲戚家能很好地融入热烈的谈话,谈谈过去的一年,夸奖小孩子又长大了,打听着个家孩子的考试成绩,做一桌子好吃的菜。这就是我印象里最平常的“传统”。

・・・・・・

回到广东,亲朋戚友打招呼,人们都有个习惯,就是逢见熟人就说:“你翻咗嚟啦?几时翻到噶?”、“食咗未?”、“去边度耍?”……很多说不完的话,和许多熟识的老地方,写在归乡小记,留待日后细细回味。

“归乡小记”系列欢迎所有对此话题感兴趣,并希望让更多人看到自己家乡的读者投稿,无论你来自城市、小镇还是美丽的乡村,那里都有关于历史和生活最真切的记录。

来稿请发邮件至:jiuzhangsociety@gmail.com;直接联系后台亦可。

由|林文健|与|谢家星|图文供稿

九樟学社编辑部

版权声明

本文版权归九樟学社及其作者所有。如需转载,请联系后台。

联系邮箱

jiuzhangsociety@gmail.com

文化城市

文化城市