第1088期

村的历史很长,但“村”字作为一个行政区划诞生的时间却相对很迟。农耕文明是5000年,“村”字的历史只有2000年,其中近3000年无“村”。

村是怎么经历一次次的历史演变呢?

据考证,村在西汉魏晋之前相对成熟,因三国战乱,村民流动,村庄的迁徙,在这个过程中分化,村可能渐渐的形成。

从炎黄游牧,黄帝分州制井田,西周到春秋为采地制,春秋后土地制度逐步瓦解。秦殃商鞅变法,废除贵族的采地制,“开阡陌封疆”,推行“耕战之策”,这个期间由庐、邑、丘、聚向村一步一步而来。

村作为名(人居区域)的演变,历史上曾有记载:《史记·五帝本纪》:“一年而所居成聚,二年成邑,三年成都”。从文字演义也经历了部落、遂、屋(庐)、井、聚、邑、庐、丘、甸。其名称也多样,如从穴、舍、堡、沟、里、亭、村正到村的演变是漫长的过程,其中由井到庐,再由里到村的演变是最为重要。井到庐是奴隶向封建时代分别的趋势,里向村是城与村的分水岭。

据说,最早研究里与村的不是中国学者,而是日本宫川尚志,他认为东汉末年动荡的背景下,乡亭里随着国家权力的瓦解而消失,乡村出现了堡、壁、坞,这里都带有防止土匪与战争带来的不安,村渐渐变成“村”,这时的村有了早期的土司、算卜、营造、记事等功能,这是从汉代的“里”发展而来。

夏商至周朝是奴隶制,农民没有自由,作为商品买卖,农民是贵族的附属品,故那个时代基本天子封分天下,各个大大小小国家与诸侯,以城邨制的贵族时代,秦灭周以降,以百亩制取缔均田制,建立中央集中,重农抑商。

原有的秦国天下设置为“集小都乡邑聚为县”郡县制,大小国家一律归秦统治,设县令以主县政,设县丞以辅佐县令,设县尉以掌管军事。县下辖若干都、乡、邑、聚。乡以下为邑与聚,实施废井田开阡陌,从根本上确立了土地私有制,有乡代治。进入魏晋南北朝,居住在城内的邑、聚落、城郭边缘统一称城外之丘邑聚落开始大面积“村”,这期间民间出现“邑义、里社、佛教社邑、行”等民间组织,大面积建造佛像与石窖。

北朝时期使用村的称呼很普遍,里与村庄在这个时代有了重要的分段,按宫川尚志先生的理论“村”的出现标志着古代都市国家的崩溃向着中世共同体转化。

村,首见于三国,源于各国以帝王为首的中央集权的官僚体制,官员选拔遵循任贤使能,上至皇帝下至乡吏基本确立。而乡吏至下更是“里”。一般认为是汉代的“里”破坏后出现村,而新出土的长沙三国吴简发现大量与“里”并存的“丘”,证明在汉代也应该是“里”与聚落的地方名并存,汉代的“里”大部分是行政编制,不是行政村与自然村合一,“村”的出现不能视为社会结构的时代变化。

田园诗人陶渊明的诗中可以看到村与庐的出现,《晋,陶潜归田园诗》暖远人村,《桃花源记》村中闻此人,威来问讯。他的另一首歌《饮酒·结庐在人境》,诗中已有“村、庐”字,庐肯定是村的前身,应该说“村”比北朝会更早一些,村已经普遍使用了。

侯旭东先生在书中再次说到,自“村”出现,它在官方制度中的地方为起伏不定,三国至初唐,“村”一直未入官方的正式制,基本属于民间的称呼,唐代则成为制度中的一部分,在田野者,里正之外没有“村正”。唐以后以“村”为代表的自然聚落是历代基层制度的基础,但绝大多数时期朝廷都是在其上另起炉灶,建立名目各异的制度,如宋代后设乡、里、管,保甲:金代的乡、里,元代的乡都、社制,明代的乡、都、图(里)等,清代的里甲、保甲制等。

随着商业发展,人口增多,官员回避籍贯制度的推行,人口流动在加速,一个村落中不同姓氏在越来越多,这就影响自己治理与稳定,宋代实行保甲制是为募兵,明代施行里甲是为征发差徭,清代实行保甲制是为稳定,目的都与宗族朝廷对乡村治理的要求(参观冯尔康《宗族和祠堂》)。

“村”以三国至今民间引用最持久的,近两千年不变的村名有很多,很多改了又改回去,可见人们对“村”名的认同与“村”的价值的认同。“村民”一词从历史角度来看还是比较准确,不过在帝王将相的时代极少出现 ,据侯旭东先生记载唯一一例是北周周明帝的诏书。历史上通用是“民”,其中庶民、百姓、平民、细民、黎民、农民等,这些主要是不同场景下的使用。总体上说,从春秋时代孔子至降,“村民与民”都属于愚昧与教养之例。

“村”所以如此被社会广泛认同,是“村”这个字与意本身的价值在,“村”由邑与屯形成,邨(篆书)与村通用,从字面上来看,屯与邑是周与汉之间常用的“村”的代名词,屯与邑为何合并,没有解答。“村”又为何时出现也不得知,我推测邨的意思更精准于里与社区,是新聚集的村落,如:邨墟、邨肆、邨鸡、邨酒,邨寺、邨店等,可能为了有别原有的屯与邑,便把两个字合并造字为“邨”,而传统编制屯、邑、里、堡、沟、丘等均含“村”的概念,到西汉晚期,“村”这个字应该随着行政制度的确定,“村”这个字也就逐步固化邨这个字,也一直伴随着或者并行使用成为村与邨的通用。

还有一种解释,就是村字是由木+寸组成,也就是又很多树木的地方,就是村。“村”可能是当时一部分聚落或里的人口增长,需要新建居民点,新建居民点,依然需要仿旧聚落,种大量的树木,后来以形象字来组字,就有了村的概念。人与树木关系应该源于上古有巢氏,人类仿生鸟,观天地以像形文化是我们文明的来源之一,至今保留如巢、樓、亭、店、門等。

村作为一个行政单位,主要是方便朝廷更好的治理村民、收税、征役。秦以后,村就开始实现自治,自治不是不管,是如何利用宗族制、都户制、三长制、保甲等进行监督,朝廷对乡吏与村领导人行为认可是最大的政治嘉奖。

这种互动式上为中央集权,下为村民自治,用毛泽东的话“先民主后集中”,维系了这个民族近 3000年。这其中村的作用是核心,后在北朝以三长制期待“宗主督护制”,切断了村落中豪族乡绅的旧势利,加强中央集权。

“村”字的普遍使用,其实是对曾经的丘、邑、庐等自然形成的小聚落的终结。

“村”应该是在“里”的基础上确定了“村”作为乡吏以降的一个行政单位,正式使用的名称,其中各地名称与习惯叫法不同,“坞、堡、穴、沟、川”等都是村的代名词而已。

历史上因为社会的发展,战争,朝廷权利平衡,以村为单位,出现过多次弃村,弃乡,弃城的迁移。《北齐书》第63页说道,东汉建或留,撤并有400余县,北朝天保七年撤了153郡与589县,隋唐、明清等都有民间所说的我家来自“山西洪洞县大榆树”就是如此,这些撤并,建,移的主要内容都是“村”是其中主要内容,在迁移过程中,“村”的名就渐渐取代了,堡、坞、穴、丘、邑鞥(数据资料从大被村民的生活世界)中摘录。

“村”从有人类开始就是一种形对化的形成,到了西朝以周文王姓氏,公爵分封天下,大小各国以儒家周礼治国,运行以宗族与自治,以父系社会的遗风就基本形成,从此也开启了“天地君宗师”乡村文明之路。秦汉两朝以把村以丘、邑、里推向一个成熟的行政单位至今没有太大改变,至今韩国乡村依然保持着里的行政村的名称。

而在这个过程中,“村”的内核又是什么?

中国上至朝廷,下至村落是一个相似的两个集团,日本谷川道雄称为“村”共同体概念,其中朝廷也是如此,一个国家更是比如次。

中国从西周至今一直不太关心“村”与“民”的历史,学者与官吏绝大多数记录与描绘的是皇帝、承相、官吏、县州的历史,很少研究平民百姓。历史上对人、家、村的记载最多是来自百姓家的《家谱》。正因如此,家谱在研究中国乡村中就显得重要,再一个就是“村民”在乡贤、乡绅组织不会从事大型乡村祭祀,供奉,奉天承运中的黄帝勅封等,这些互动,很多是以石碑,石刻,石坊等记录下来,这也成为村史与民历,只是记录非常有限。

从西周至清末,虽然历代者有说“历史是人民创造的”,可是在现实中唯有毛泽东先生从他的革命之初至夺取政权,再到治理国家,一直表现出他对人民的尊重与信任,“为人民服务”成为一个政府的工作宗旨。

为何村有如此的生命力?这就需要从“村”内在思想谈起,也就是说什么叫“村”?“天地君宗师”这五个字就是村庄的全部内涵,上“奉天承运”,下承载宗祠、宗谱、家谱、祖坟、中堂、乡村小学。核心是自治、伦理、收族与道义,敬天尊地,天人合一。村落中最多的帝国符号便是敦、笃、孝、伦、淳、睦、思、德、忠、本、善、义等。这一个个字似懂非懂,如“敦”是“厚道,勉力而为”的意思,“笃”的意思是“深厚、诚恳、忠实”,诚实、厚道、诚信、礼仪渐渐地融入到每个村民的生活方式之中。

村,费孝通先生说是乡土社会,谷川道雄说是乡村共同体,还有人说是宗族社会、乡贤社会、熟人社会等,不同的说法都有一定的道理,时代与环境所决定不同的说法。以我说,乡村在漫长的历史长河中,国与民都认同的价值观,就是“天地君亲师”的安居乐业的伦理社会,这就是中国人心中的“村”。

村既是一个崇尚“天地君亲师”的伦理社会,又是一个追求安居乐业的人类生活共同体纵观村发展历史的维度,无论社会如何发展,人总是离不开土地,土、房、人与村,不论中国与外国,历史的遇见都是一样。中国自辛亥革命,进入工业化阶段,传统农业也随自改变,村也与过去有着较大的不同。

工业革命、石化产业、机算机运用、电子信息等,只重视硬件建设,丢掉了文化、生态与乡村宗亲文明,失了灵魂,乡村终究成为城市人的“三农问题”。一次次的改革城市,也冲击千千万万个乡村。让一个原来封闭与固守的村民迈出村落,在迎合全新的,东西方融合的世界,“三农问题”成为这个时代的主旋律。

乡村从来没有停止前行,村在变,农民在变,农业也一直在进化,变是原种原产原种(种子、基因、改良),变是农业的后端(加工、品牌、品味)。不变是永恒的自然(阳光、雨露、土壤、微生物),还有村落中的精耕细作与维系9000年农耕文明的农民与农村,而维系农耕文明的是伦理、道德与宗族文明。

此时,村发生了巨大的变化,今天的乡村因传统农耕文明转入工业文明下的市场经济,曾经的乡村自治转入城市法规下的乡村管理,乡村在自治与法制之间变得无法适从。加上全球经济一体化,传统小农经济与大规划的西方现代农业发生巨大的冲突,5000的村落、村民、农业经受了前所未有的挑战。村,也有悄然改变。村的改变是由城市的快速发展而被迫改变,村里的村民也因城市化、信息、5G等革命,村不在是以家族、熟人社会,乡村教育、小农经济、宗亲文化、乡村自治的材庄。

与此同时,在乡村的另一端,因为乡村的没落,城市发出了“乡愁”呐喊。

村,随着社会的快速的发展,村民在自觉与不自觉之中与城市形成一种痛楚。今天的特色小镇、田园综合体、由城市标准化意识下的食品标准化与城市语境下的“城乡规划法”等,自古以来都是如此,发展、忧郁、迷茫到自觉的重生,这也是“村”本身的生命力所在,也经历了近几千年的磨砺。这个过程在我们这个民族前行中一直围绕着村中的土地为战争,从未停止,今天、昨天、未来还是这样。

无论如何,城市未必存在。但是,村永远存在,这就是中国,世界也是如此。

乡村远离城市,可是人类永远不能没有村庄。尤其是中国。

村,一个永远温馨而又诗意的灵魂之家。![]()

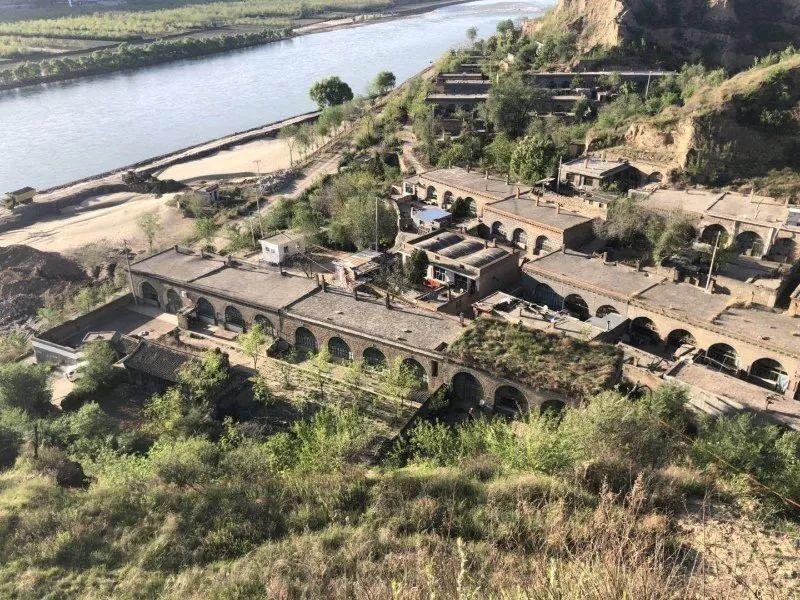

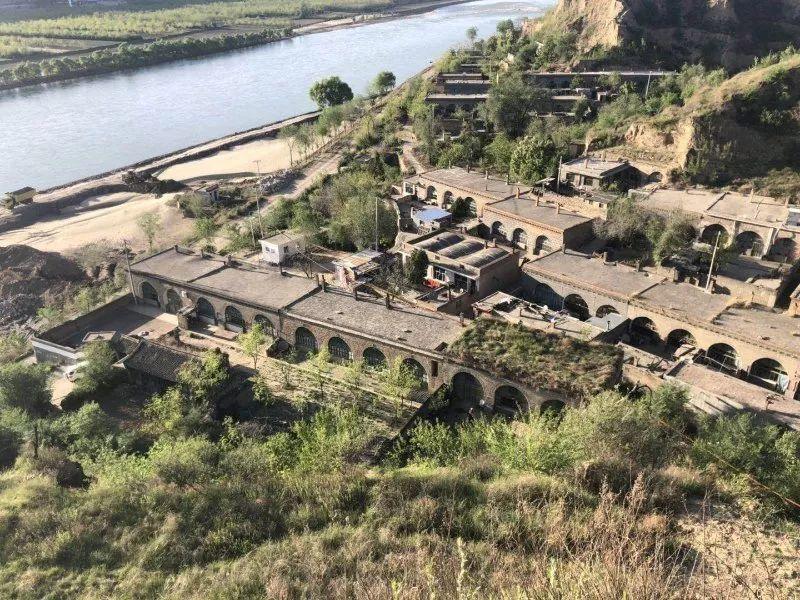

(2019年5月13日于吕梁兴县)

精彩内容

北京绿十字

把农村建设得更像农村

原文始发于微信公众号(北京绿十字):村的故事与演义

文化城市

文化城市