1

何谓文思空间

在漫长的中国城市发展进程中,规划先贤秉承“进求于精神之地”的营城理念,重视将文化先哲在城市和山水之际的哲思凝铸在人居环境里,累代形成一个个民族精神的标识地,将城市规划同民族的哲学和思想紧密联系在一起,“文思空间”便是这一规划理念的产物。从历史文献来看,“文思”即作文思路、文章意境,亦有文化哲理、功业道德之义。“文思空间”则是专门用以凝聚、传承前贤哲思并不断激发后人文思的场所,其多由地方循吏和文人主导营建。

从历史实践来看,文思空间或布局在城内,或分布在郊野,皆与重要的历史人物和文化精神相关联;其空间场所都蕴藏着中华文化的大道理,并经过历代文人雅士的不断发现、咏颂与经营,遂成熔铸一方文化精神的纪念地和标识地。同时,城市文思空间还常与当地特有的山水环境紧密融合,因借山水胜景触发文人怀思,启发人通向心灵的更高境界。诚如古人所言“欲致其思者,固有取于山水之助”,“一邱一壑,皆足以触发人之性灵”。正因如此,文思空间便往往成为汇集一方人物、山水、义理、文章的人文地标,供身临其境者“穷览山川,旷怀今古,以扩胸襟而涤邪秽”,“凭眺而兴起,树风昭劝而寄遐思”。城市凭此凝聚精神,振励后人,此乃城市整体格局中大精神所在,城市境界藉此升华,这正是中国城市规划极富魅力和特色的基因。

2

文思空间的传统规划实践

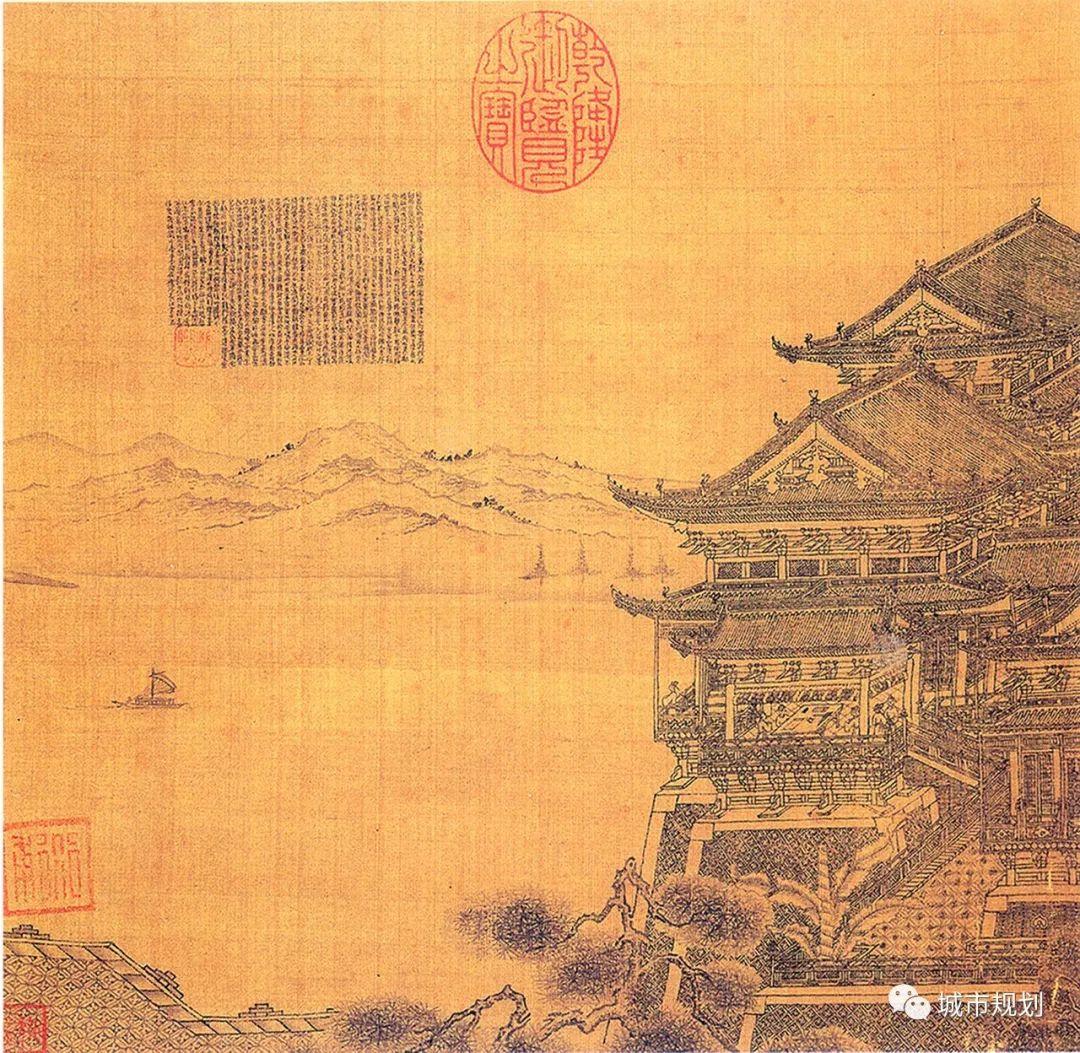

结合历史城市文献、城市图以及实地调研来看,文思空间的传统规划实践历史悠久,积累了诸多宝贵经验。如古代四大名楼的营建皆堪称典范,均在传承人物风骨、场所精神的同时,将建筑与山水、风景、文化有机融汇,留下了不朽杰作。以滕王阁为例,明代大臣、南昌名士谢一夔曾赞其空间意境曰,“凭高望远,而湖山数千里地,宛在目睫间,能不悠然而动遐思”,“是阁之登,实足以发舒诸君之精神,而兴其忧国忧民之美意”。

▲ 滕王阁 [引自林莉娜《宫室楼阁之美——界画特展》台北故宫博物院1999年印行]

除此之外,中国古代各地文思空间的规划建设丰富多彩,各具建树。如山东长山县怀范楼,因古人怀念范仲淹及其精神而建,选址于范公昔年读书处,供来观者“举首见文正公祠宇,必当效其勤习,诵其文章,怀其德行,观其勋业,想像而准则之,依仿而景慕之”;山西太原望川亭,巧筑于晋祠悬瓮山麓,使登临者“足以畅幽怀,豁壮眸,翛然有旷世出尘之想,登高作赋,感是问俗,而吊古怀今、忧民体国之意寓焉”;陕西千阳燕伋望鲁台,因燕伋登高望鲁以思念其师孔子而兴,又因后人传颂燕伋尊师的美好品性而屡有修葺,成为当地人文大观;江苏镇江多景楼,黠缀于城北一里的北固山临江绝壁之上,南宋诗人辛弃疾、陈亮、陆游等都曾在此留下名篇,抒发其爱国情怀,成为一处重要的民族精神纪念地。本期栏目从诸多案例中遴选安徽东流、江苏海州、湖南岳阳、湖北武汉,对城市文思空间的传统规划实践做进一步阐释。

▲ 北固山图 [引自清嘉庆十年(1805年)《丹徒县志》]

▲ 北固山图 [引自清嘉庆十年(1805年)《丹徒县志》]

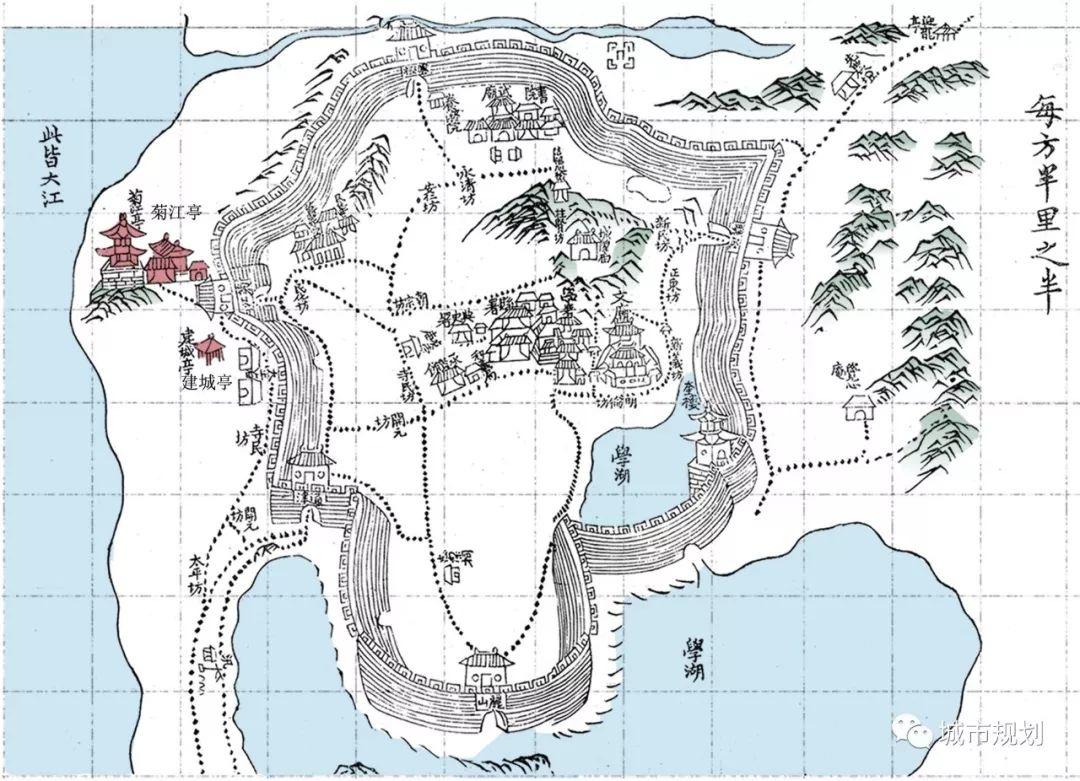

安徽东流,地处长江下游南岸,古称菊邑,“为陶靖节种菊之所,而精神心术之所寓,乃过化之地”。为纪念陶渊明及其精神,古代营城者因循陶公旧迹,并结合当地山川形胜巧布文思空间:择城内县署后山的“陶令植菊地”,依循用地“形势中悬而穹起,四垂可俯”之势,巧布四望亭;又结合城西临江鳖石矶“万象森列,山景清胜,层峦叠嶂,效奇献秀于前……直可豁展观瞻,发抒怀抱”的特殊登临视界,修建菊江亭,并迁建靖节祠于亭侧,以供来观者“感发兴起,景行靖节之德行道艺以淑慎其身”,由此形成了以传颂陶渊明精神为主题的特色文思空间。

▲ 城郭图 [引自清嘉庆二十三年(1818年)《东流县志》]

▲ 城郭图 [引自清嘉庆二十三年(1818年)《东流县志》]

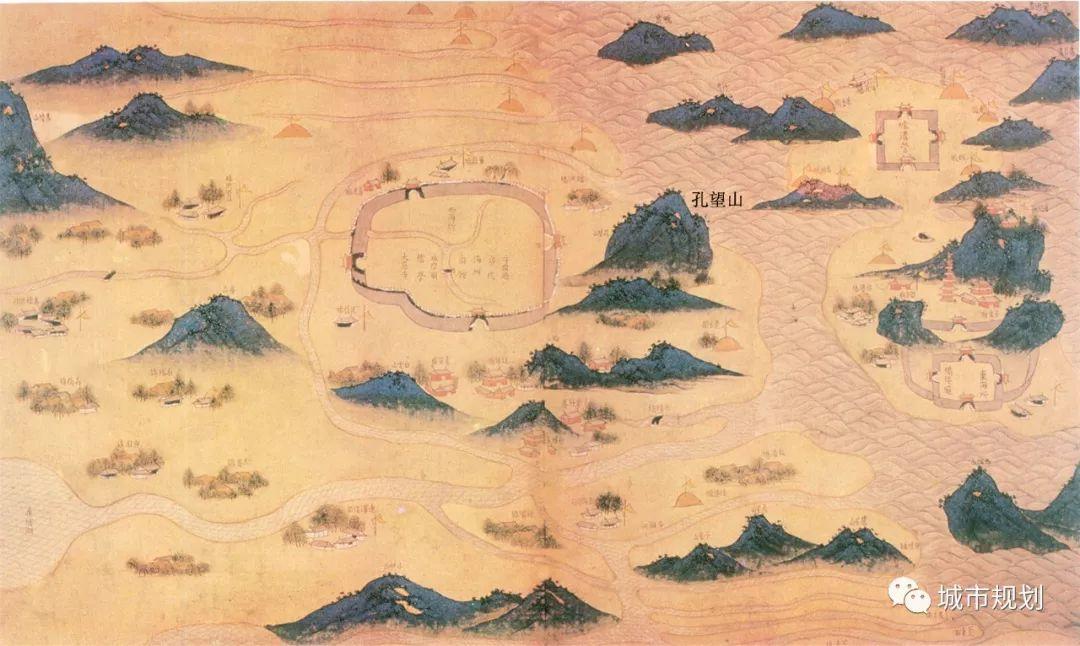

江苏海州(今连云港市海州区),春秋时为鲁国东境,“阻海连山,为南北襟要”。城东五里为孔望山,因孔子曾登山望海而名,相传孔子曾于此山向郯子请教官职制度。古人为纪念孔子,择孔望山山巅之佳地营建孔望亭,并专门作记曰:“于孔子之道有获焉,则是亭也,不为虚作矣”。其后“亭成而孔之迹益彰,孔之迹彰而山益重”,累代形成当地“宗其人故隆其迹,隆其迹故表其山”的特色营建传统。

▲ 海州图 [引自曹婉如《中国古代地图集》(明代)文物出版社]

▲ 海州图 [引自曹婉如《中国古代地图集》(明代)文物出版社]

湖南岳阳,古称巴陵,“地当文明正位,形胜甲于天下”。东汉末年,鲁肃择城西巴丘山“江湖汇口,四通八达,古来水陆争战”之地兴建阅军楼,登临其上可前望君山,“下览洞庭,景物宽阔”。至唐代扩修,古人将其定名为岳阳楼,后成为历代文人雅士赋诗吟唱的人文胜地,孟浩然、杜甫等均在此写下传世佳作。宋代范仲淹于此写下《岳阳楼记》,其所抒发的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的精神风范树立了士人的新准则,楼亦因人物、精神而名,为其后的历代营城者所高度重视,成为引领城市格局秩序发展的精神地标。

▲ 城垣图 [引自清嘉庆九年(1804年)《巴陵县志》]

▲ 城垣图 [引自清嘉庆九年(1804年)《巴陵县志》]

▲ 岳阳楼图 [引自清嘉庆九年(1804年)《巴陵县志》]

▲ 岳阳楼图 [引自清嘉庆九年(1804年)《巴陵县志》]

湖北武汉亦为一例。其地处长江、汉水两江交汇处,武昌、汉阳、汉口三镇隔江鼎立。横亘武昌城中的蛇山与屏列汉阳城北的龟山海拔分别为85米和90米,夹江而峙。营城者凭依“两江交汇、龟蛇锁江”的环境格局,分别于龟、蛇两山之巅修建晴川阁与黄鹤楼两处文思空间,统领城市秩序。特别是黄鹤楼,其“重檐翼馆,四闼霞敞”,登临其上可“坐窥井邑,俯拍云烟……极长川之浩浩,见众山之累累。王室载怀,思仲宣之能赋;仙踪可揖,嘉叔伟之芳尘”。自唐以来,崔颢、李白、白居易、陆游等名士皆曾到此登临,并留下脍炙人口的名句,遂成境内人文大观,极大地提振了城市境界。

▲ 武汉文思空间布局图

▲ 武汉文思空间布局图

▲ 武汉城垣图 [引自冯明珠《笔画千里—院藏古舆图特展》]

▲ 武汉城垣图 [引自冯明珠《笔画千里—院藏古舆图特展》]

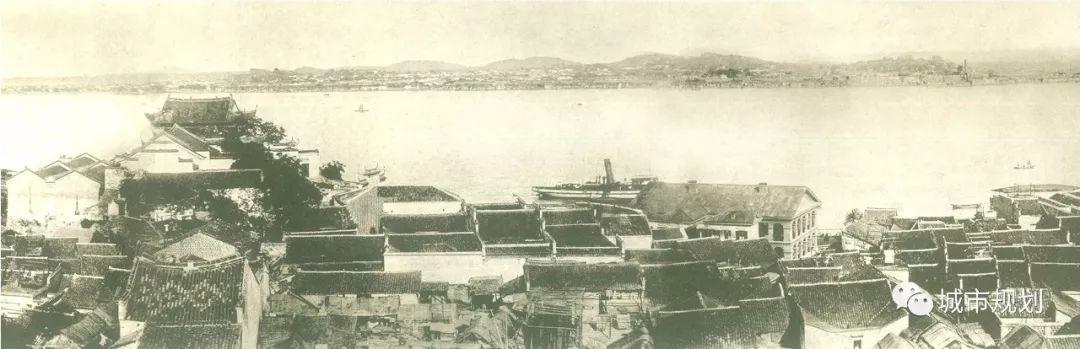

▲ 武汉全景(局部)[(日)山根倬三原著《长江旧影——1910年代长江流域城市景观图录》]

▲ 武汉全景(局部)[(日)山根倬三原著《长江旧影——1910年代长江流域城市景观图录》]

▲ 武汉城市现状鸟瞰照片 (图片来源:720云,武汉九州飞翔科技有限公司拍摄)

▲ 武汉城市现状鸟瞰照片 (图片来源:720云,武汉九州飞翔科技有限公司拍摄)

总之,文思空间作为一种凝聚前人哲思而振励后人的规划手段,是城市历史精神与人居艺境的集萃之处,是融汇一方人物、山水、义理、文章的综合创造,体现了中国古人所言“天下郡国非有山水环异者不为胜,山水非有楼观登览者不为显,楼观非有文字称记者不为久,文字非出于雄才巨卿者不成著”的道理。秉承文思空间的规划传统,“用心”发掘和凝炼一座城市在历史发展进程中所积淀的文脉精神与文思空间遗产,并对既有遗产加以妥善保护传承,同时从存续和彰显前贤精神的角度,结合时代发展积极创造新的城市文思空间,可谓当今城市规划建设中文化传承的一项重要工作。

主持:王树声

图文

王树声 西安建筑科技大学建筑学院 教授

石 璐 西安建筑科技大学建筑学院 博士研究生

李小龙 西安建筑科技大学建筑学院 讲师 博士研究生

严少飞 西安建筑科技大学建筑学院 讲师 博士研究生

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

——————————————

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”或识别下方二维码关注。

关注我们,精彩无限~!

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【继承与创新】文思空间:一种凝聚前人哲思而振励后人的规划手段

文化城市

文化城市