《故宫博物院院刊》2019年第1期

雷峰夕照:“遗迹”的观看与再现

吴雪杉

作为西湖十景之一的“雷峰夕照”在13到16世纪可能经历了一个变化:观看重点由“孤峰犹带夕阳红”的山峰逐渐向雷峰塔转移,而16世纪开始残破的雷峰塔也没有减损“雷峰夕照”的吸引力,反而开始改写景观的内涵,成为画家反复描绘的母题。本文围绕明清时期的雷峰塔图像展开,讨论中国古代如何观看和再现“遗迹”,以及“遗迹”如何成为风景。

雷峰夕照;图像;再现

“雷峰夕照”可能是古代中国最具传奇色彩的风景。13世纪开始,“雷峰夕照”成为“西湖十景”之一。到16世纪时,“雷峰夕照”的主角——雷峰塔遭到损毁,此后近四百年里一直处于残破和荒废状态。雷峰塔的残破非但没有减损“雷峰夕照”的吸引力,反而开始改写“雷峰夕照”的内涵:雷峰塔在景观中的地位逐渐提升,雷峰塔的残破形态被反复描绘,雷峰塔也被给予拟人化的理解。本文聚焦于这一改写过程,从图像史角度出发,审视一座残破的塔/遗迹如何成为“景”的一部分。

1. 雷峰塔的图像再现

雷峰塔建成于977年,最初是七层的八边形砖身木檐塔。1120年方腊起义时,雷峰塔遭受兵火,外檐木构部分焚毁,只留下砖砌塔身。1171年僧人智友发愿重建雷峰塔,1191年前后修复完成,外观由原先的七层变成五层。16世纪中期,倭寇数度入侵杭州,大约在嘉靖三十五年(1556)纵火焚烧雷峰塔,雷峰塔再次仅剩砖砌塔身,这种状况一直持续到1924年雷峰塔倒塌。在1120至1171年和16世纪中期至1924年的两段时间里,雷峰塔是残破的。这种残破状态(尤其是16至20世纪的残破状态),成为雷峰塔的一个重要特征,为雷峰塔添加了很多传奇色彩。

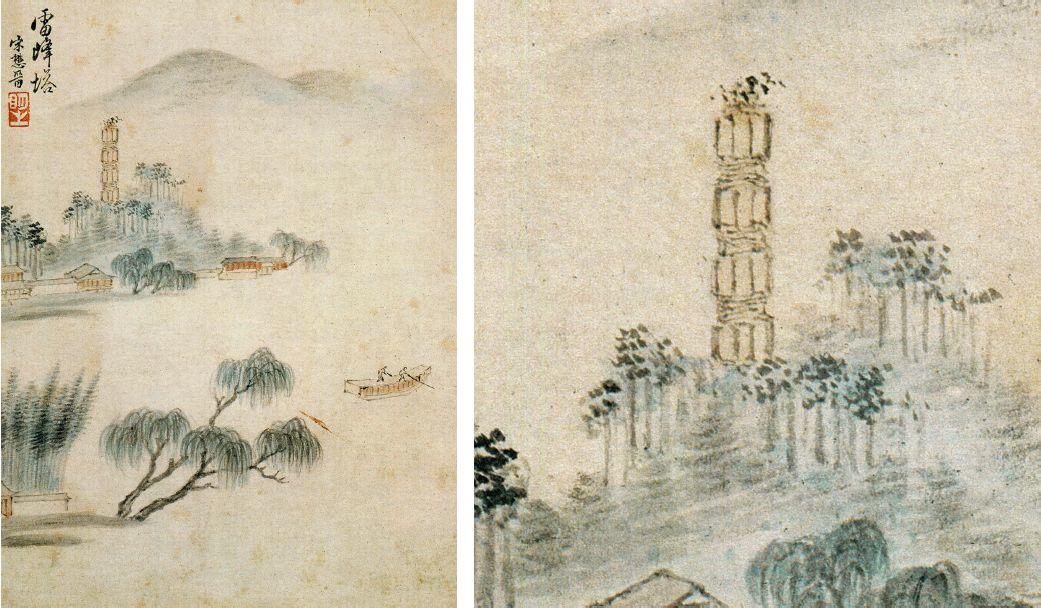

虽然在10世纪就已建成,但要到13世纪时,雷峰塔才成为绘画母题(motif)。在中国古代,雷峰塔主要出现在三种图像类型里:地图、西湖全景图和作为西湖十景之一的“雷峰夕照”。三个类型之间没有严格界限,本文不涉及这三个图像类型的异同,只关注雷峰塔的再现问题。几乎所有雷峰塔图像都带有明显的再现性。因为各时代对雷峰塔有兴趣的画家和观看者多少都会了解一点雷峰塔在当时的现状,这就对图像与现实的对应提出了一定要求,进而促成16世纪前后雷峰塔图像的一个关键性变化:16世纪以前,雷峰塔总是被画成一座完整的塔;而在16世纪以后,雷峰塔在图像里总体上是残破的。

存世最早的完整雷峰塔图像出自南宋的《咸淳临安志》,该书中刊印的《西湖图》带有地图性质,画面左边绘出雷峰,上有一塔。传为李嵩的《西湖图》大致可以归入西湖全景图的范畴,雷峰塔是画中最高大的建筑,非常突出。叶肖岩留下一套《西湖十景图》册页,其中有一张《雷峰夕照》。在这几件作品里,雷峰塔都是完整的,而且正如汪悦进指出的那样,它们多少有些模式化,看起来和别的塔差别不大(图1至图3)。

图1宋刊本《咸淳临安志》里的雷峰塔 中国国家图书馆藏

图2(传)南宋李嵩《西湖图》(时代大约在13-14世纪)里的雷峰塔 上海博物馆藏

图3南宋叶肖岩《雷峰夕照》 台北故宫博物院藏

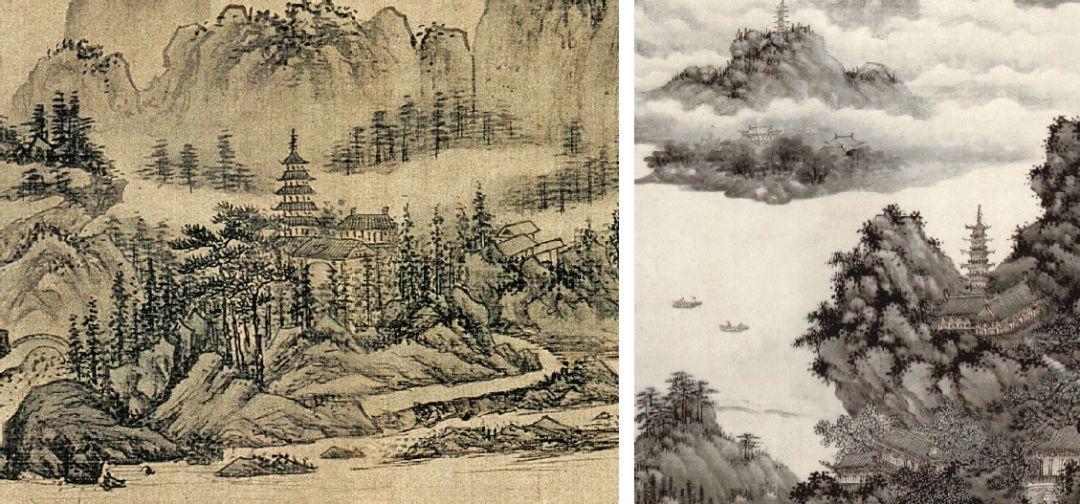

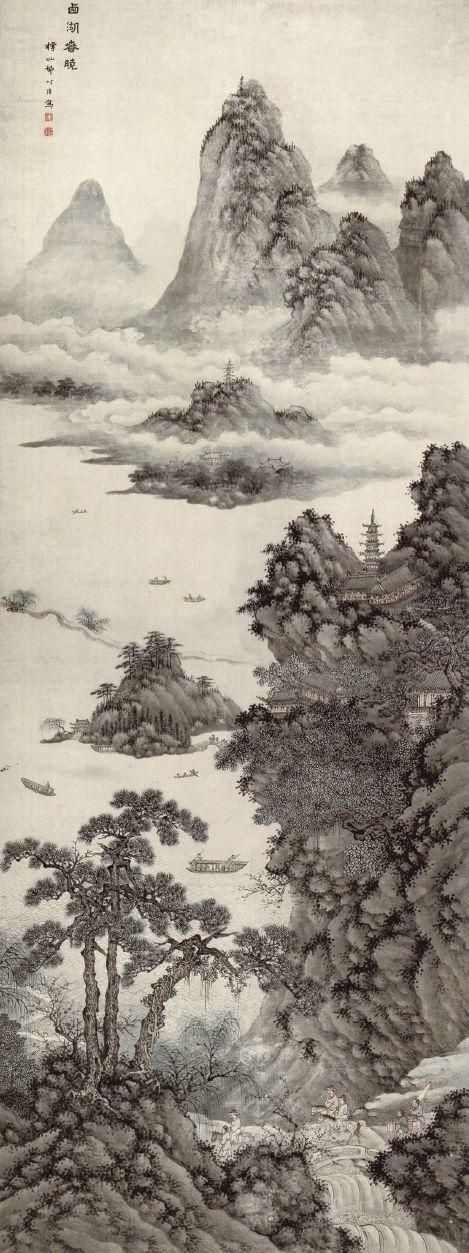

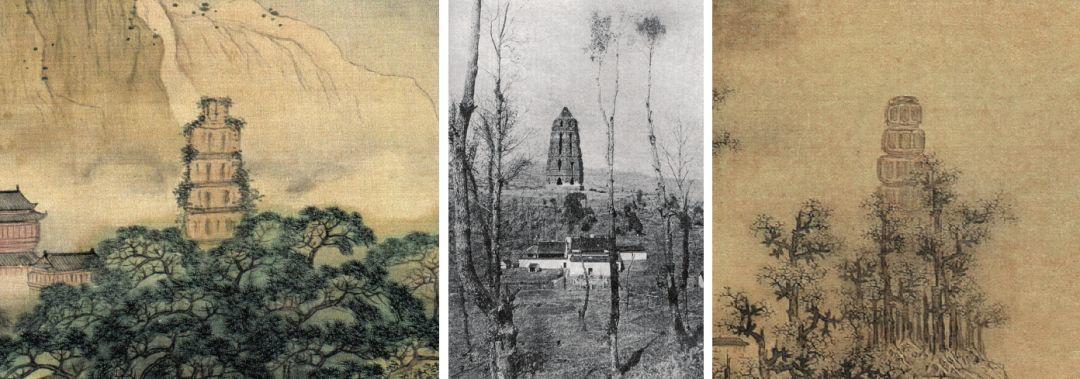

雷峰塔在图像中的完整一直保持到明代中期。故宫博物院有一件传为戴进的《浙江名胜图》,西湖是画中重点,雷峰塔也得到详尽刻画。传为谢时臣的《西湖图》卷(现藏重庆中国三峡博物馆)是对戴进《浙江名胜图》西湖部分的临摹,这幅临本的价值在于,它把图中名胜用文字一一标注,为《浙江名胜图》的图像内容做了旁证。谢时臣还有一件更可信的作品《西湖春晓图》,两座古塔隔湖相望,从位置关系判断,近处是保俶塔,对面远山上是雷峰塔,雷峰塔有完整的塔檐、塔刹。戴进活动于1388至1462年之间;谢时臣生于1487年,大约1567年还在世,雷峰塔在他生命的前70年里未遭破坏。他们都看到过完整的雷峰塔,笔下的雷峰塔也是完整的,而且都准确地画作五层(图4、图5)。

图4(传)明戴进《浙江名胜图》(局部) 故宫博物院藏

图5-2明谢时臣《西湖春晓图》(局部)

图5-1明谢时臣《西湖春晓图》 济南博物馆藏

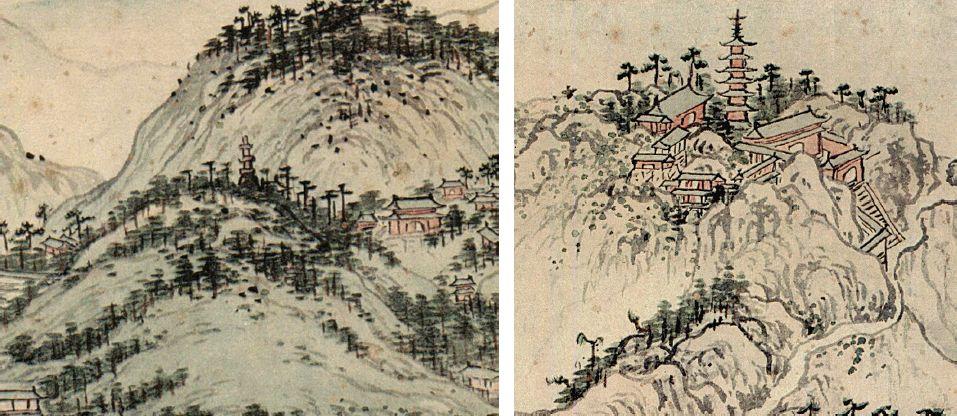

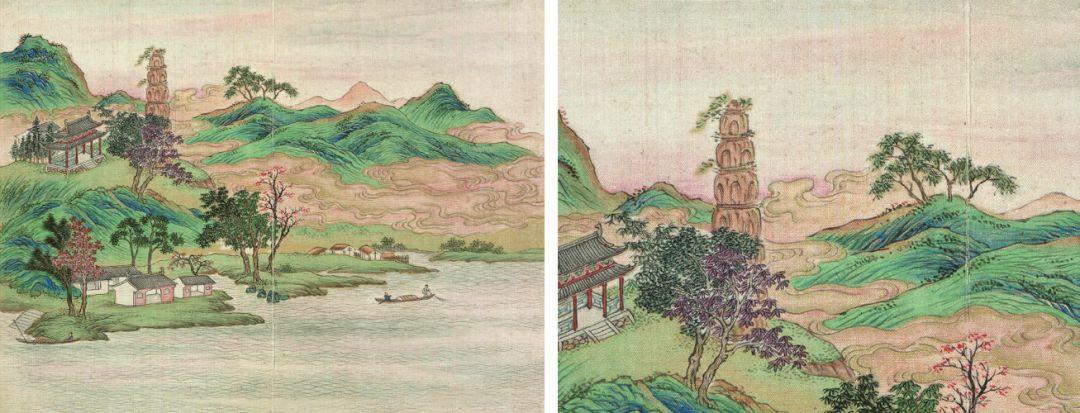

16世纪中期以后,画家们再去描绘雷峰塔时,雷峰塔就不再完整了。明清画家们要面对一个问题:如何再现雷峰塔的残破?浙江画家宋旭做了一个早期尝试。他在1591年的《湖山春晓图》里画出一个由横竖六个长方形叠加起来的雷峰塔,没有塔檐、塔顶和塔刹。相反,画中保俶塔结构完整,塔身和塔檐还分别赋以红、绿两色,二塔差别极大,应该是画家有意识地将完整的塔(保俶)和残缺的塔(雷峰)区分开来(图6)。

图6明宋旭《湖山春晓图》里的雷峰塔和保俶塔 故宫博物院藏

“残破”并不一定表现为损坏、断裂或者破旧,而是与“完整”相对。与完整古塔图像有明显区别的、缺少部分构件的“塔”,就是一座残破的塔。活动在16世纪下半叶至17世纪初的孙枝在其《西湖纪胜图》中有一开《太虚楼》,画中附带描绘了雷峰塔。塔身六层,逐层上收呈梯形,每层画出三个门户。这是失去塔檐、塔顶等木构件之后的雷峰塔(图7)。

图7明孙枝《西湖纪胜图》之《太虚楼》里的雷峰塔 天一阁博物馆藏

大约在17世纪初期,宋旭的弟子宋懋晋又为残破的雷峰塔增补上另一个特征:塔上生长的植物。宋懋晋《西湖胜迹》中有一幅《雷峰塔》,在塔顶上点缀了十余笔墨点,再现古塔上生长出的灌木或藤蔓(图8-1、2)。这应该是来自画家的视觉观察。雷峰塔高耸入云,长出一些花草藤蔓并不奇怪,晚明黄毓祺(1579-1649)还把这一点写进《雷峰塔》诗里:

塔顶草茸茸,有如发不剃。原是螺髻塔,是以现螺髻。

图8-1明宋懋晋《西湖胜迹》之《雷峰塔》 天津博物馆藏

图8-2明宋懋晋《西湖胜迹》之《雷峰塔》(局部) 天津博物馆藏

中国古代建筑,无论楼阁殿堂,只要历史足够久远,屋顶就会积聚尘土,成为野草灌木滋长的土壤。曹植《送应氏》诗说:

步登北邙阪,遥望洛阳山。洛阳何寂寞,宫室尽烧焚。垣墙皆顿擗,荆棘上参天。

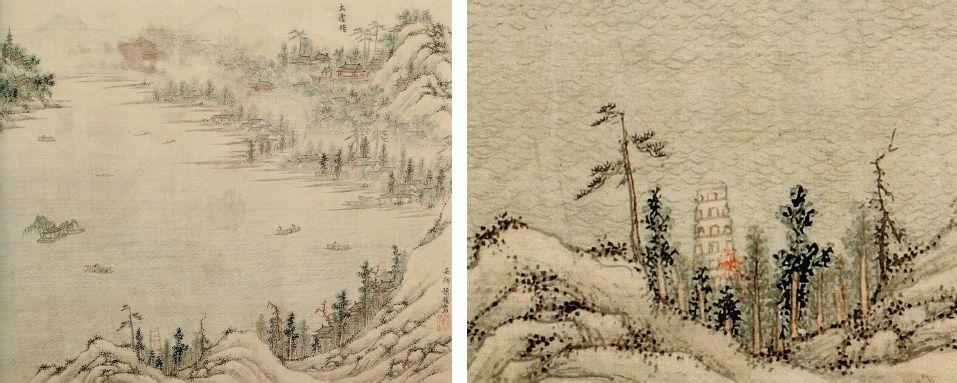

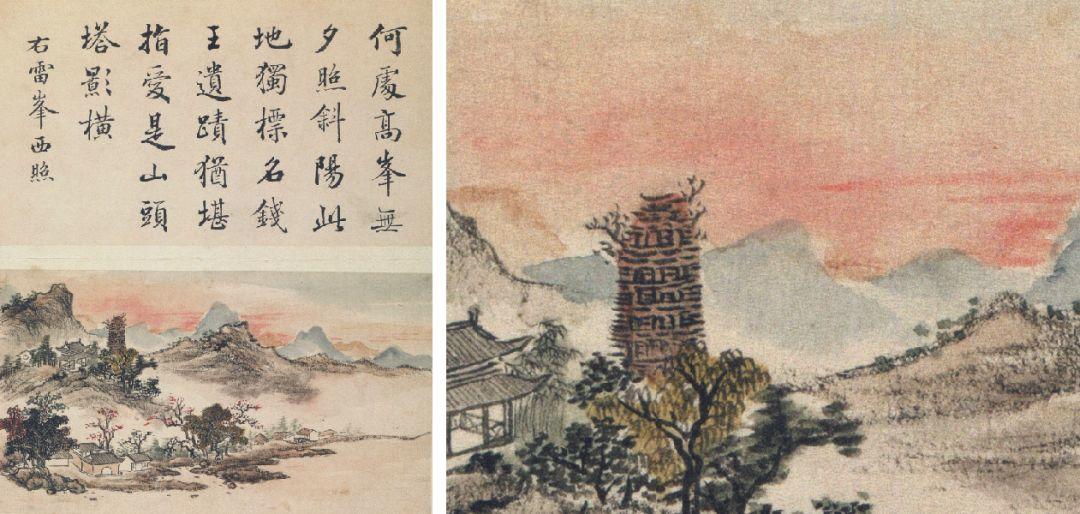

任由植物生长在人工建筑上的意象特别能增添废弃与荒凉的氛围。13世纪诗人严羽在《登滕王阁》诗里写道:“高阁凭空浩荡开,当时遗迹几荒苔。”滕王阁上遍布荒苔,看起来才像个“遗迹”。17世纪画家刘度笔下的《雷峰夕照》,绿色藤蔓也是遍布塔身上下,郁郁葱葱(图9)。

图9清刘度《雷峰夕照》里的雷峰塔 故宫博物院藏

图10[美]费佩德摄影里的雷峰塔

图11清刘度《雷峰夕照图》里的雷峰塔 1653年 浙江省博物馆藏

即便画出了雷峰塔的残破,明清画家对雷峰塔的视觉表达还是概念化的,而且常常不够准确。从晚清民国时期拍下的照片可以看出,残损后的雷峰塔还是五级,逐级向上收缩,塔门大小不等,塔顶残余作尖锥状。这类照片可以提供一个现实参照,用来判断明清画家看到了什么,忽略了什么,又再现了什么(图10)。

明清画家们往往无视塔的层数。雷峰塔在南宋后一直是五层,明清绘画老老实实地把雷峰塔画作五层的不到半数。宋旭《湖山春晓图》里的雷峰塔大约三到四层;钱维城《西湖晴泛诗意图》作四层;董诰笔下是六层;孙枝《西湖纪胜图》之《太虚楼》和刘度《雷峰夕照》(故宫博物院藏本)里的雷峰塔至少六层;谢彬、章采1675年合作的《西湖载鹤图》画到七层。最离谱的可能是清代画家施文锦,他在《雷峰夕照图》里画了十一层。

多数情况下,明清画家把雷峰塔残留的尖锥状塔顶忽略了。刘度算是特别关心雷峰塔细节的画家,他留下两件《雷峰夕照》,一个画成柱状塔顶,一个不画塔顶。明清画家对某些建筑构件的画与不画,以及如何画,都相当的随意(图11)。

16世纪以前,完整的雷峰塔图像总是差不太多;16世纪以后,残破的雷峰塔图像却是各有各的残破。此外,绝大部分雷峰塔图像都附属于西湖全景或“西湖十景”中的“雷峰夕照”,那么对雷峰塔的描绘就不仅仅是雷峰塔的问题,而要放到作为西湖一“景”的“雷峰夕照”里去考察。

2. “雷峰”与“雷峰塔”

“西湖十景”的名目大约出现在13世纪中期,“雷峰落照”是其中之一,见于祝穆、祝洙编著的《方舆胜览》(1237-1267年间)。咸淳年间(1265-1274)修订的《咸淳临安志》提到“雷峰夕照”。“落照”开始改为“夕照”。吴自牧1275年左右完成的《梦粱录》里沿用了“雷峰夕照”,“雷峰夕照”就此确立下来。不过这三部南宋著作却没有明确,“雷峰夕照”里的“雷峰”究竟是雷峰还是坐落于雷峰之上的雷峰塔?

成书于1241-1252年间、大约与《方舆胜览》原刻本同时的《淳祐临安志》,将“夕照”放到了“雷峰”名下:

雷峰,在净慈寺前显严院,有宝塔五层。傅牧《西湖胜迹》云:“昔民雷就之所居,故名雷峰庵”。世传此峰众山环绕,故名中峰。林和靖有《中峰望北山》一诗云:“拂石玩林壑,旷然空色秋。归云带层巘,踈苇际沧洲。固自堪长往,何为难久留。庶将濠上想,聊作剡中游。”又《中峰》诗云:“中峰一径分,盘折上幽云。夕照全村见,秋涛隔岸闻。长松苍古翠,□药动微薰。自爱苏门啸,怀贤事不群。”

《淳祐临安志》在“雷峰”条下双行小注引用林逋《中峰》诗,诗中“夕照全村见”一语,历来被视为“雷峰夕照”的源头。按《淳祐临安志》,“雷峰”又名“中峰”,按诗文字面上的意思,“中峰一径分,盘折上幽云。夕照全村见,秋涛隔岸闻”,“夕照”照的是“中峰”也即“雷峰”(含有雷峰塔却不仅限于雷峰塔的“雷峰”),而不是雷峰塔。尽管情理上说,夕阳也会照到雷峰塔上,但北宋诗人就是对雷峰塔视而不见,不肯提起。

《咸淳临安志》提供了存世最早的带有雷峰塔的地图《西湖图》,在雷峰及雷峰塔旁标注有“雷峰”二字(而非“雷峰塔”),在地图绘制者看来,“雷峰”的重要性要高于“雷峰塔”。不过《咸淳临安志》收录的王洧《湖山十景诗》里,“雷峰夕照”很明确地指向雷峰塔:

塔影初收日色昏,隔墙人语近甘园。南山游遍分归路,半入钱唐半暗门。

这里可以看出“雷峰”在宋代的多义性。从《淳祐临安志》到《咸淳临安志》,“夕照”对象发生了偏移。虽然傍晚的太阳同样照射在雷峰与雷峰塔上,但是早期文献里只看到“夕照”的山峰,而稍晚些时候,人们的视线终于挪到雷峰塔上了。不过“雷峰”的多义或歧义到元明时期也还有延续。元人尹廷高《雷峰落照》诗里写到:

烟光山色淡溟濛,千尺浮图兀倚空。湖上画船归欲尽,孤峰犹带夕阳红。

尹廷高诗名复古地使用了“落照”,最后一句“孤峰犹带夕阳红”里的“落照”对象也是雷峰(或其他山峰),不是雷峰塔。

雷峰塔在“雷峰夕照”里的重要性逐渐增高。到晚明,残破的雷峰塔甚至被认为是“雷峰夕照”的主体。张岱《西湖梦寻》讲道:“吴越王于此建塔,始以十三级为准,拟高千尺,后财力不敷,止建七级,古称王妃塔。元末失火,仅存塔心,雷峰夕照,遂为西湖十景之一。”张岱认为“雷峰夕照”加入西湖十景是在雷峰塔残破之后。这是17世纪文人对于“雷峰夕照”的理解,以为雷峰塔残损荒废后反而更具魅力。

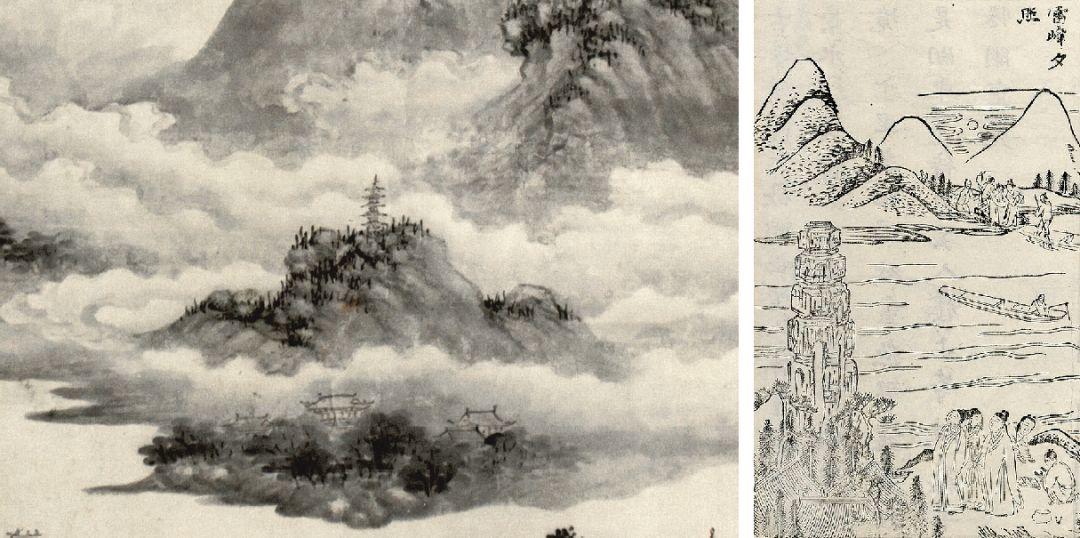

就雷峰塔图像而言,由宋至明,大约也经历了这样一个重要性逐渐提升的历程。宋元绘画里,雷峰塔所占体量相对较小,明代以后,雷峰塔变得越来越突出。这体现在两点:一是雷峰塔与雷峰的比例关系,二是雷峰塔本身在整个画面上所占的空间大小。

描绘雷峰塔或“雷峰夕照”,总不免要面对雷峰和雷峰塔的高度,以及两者间的相对比例。现实里的雷峰塔位于夕照山东部临湖较平坦的地段,最初塔高无法判定,明代毁损之后残高还在50米上下。雷峰塔所在地面也就是“雷峰”的海拔大概是30余米。杭州所在的钱塘江和杭州湾沿岸平原海拔在5至6米所以雷峰塔的高度远远超出湖面到塔底的距离(也就是雷峰的高度)。如果再考虑地面生长的树木会部分遮挡塔身,隔湖远眺,塔身显出的部分仍然高过湖面至塔底的距离。在雷峰塔倒塌之前拍摄的雷峰塔照片也证实了这种差距(图12)。

图12《雷峰夕照》 1911年 杭州二我轩照相馆

对于高度的表达,明代中期以前,“雷峰”相对突出。如叶肖岩《雷峰夕照》在雷峰塔前加入一块巨大的石头,这是一种把“西湖十景”山水化的倾向(“西湖十景”也确实被归入山水画范畴),这一倾向在明代更加突出,画家在画面中加入或夸大真实风景所不存在的山峦。谢时臣《西湖春晓图》是一个非常典型的代表,低矮的雷峰被夸大成一座云烟缭绕的高山,雷峰塔则缩小成山峦上的点缀(图13)。

图13明谢时臣《西湖春晓图》(局部) 济南博物馆藏

图14《新镌海内奇观》里的《雷峰夕照》

到17世纪,雷峰塔的相对高度或体量越来越突出。1609年刊刻的《新镌海内奇观》里收入一幅《雷峰夕照》木刻插图,雷峰塔的高度占到画面的一半。画中游人的目光牢牢锁定雷峰塔,塔成为“雷峰夕照”的绝对主角。画家用纵横错落的线条刻画出荒废古塔上的斑驳感,因塔身残破导致上下层塔门之间相互贯穿的现象也被刻画出来。画家不仅做了细致观察,也在画面上给予雷峰塔足够的分量(图14)。一种视觉惯例也开始形成:在西湖全景图里,雷峰塔得到突出,雷峰被压缩成一个小土台;在单独的“雷峰夕照”里,雷峰塔还是主角,雷峰被画作一座小山。1750年刊印的《西湖佳景》一书就是如此处理,书里的《西湖全图》几乎看不到雷峰,只能看到坐落在一块平地上的雷峰塔;而插图《雷峰夕照》里,雷峰塔又被挪到了一座小山上(图15-1、2)。

图15-1《西湖佳景》中的《西湖全图》(局部)

图15-2《西湖佳景》中的《雷峰夕照》

就雷峰塔的相对体量而言,最高大的雷峰塔可能出自18世纪的乾隆皇帝。乾隆对西湖情有独钟,曾说自己“屡写西湖图”(见故宫博物院藏乾隆1784年作《西湖图》)。他也看重雷峰塔,在现存故宫博物院的两件乾隆《西湖图》里,雷峰塔都突兀地耸立在西湖边,塔下雷峰和周边寺庙被他全部省略。在他眼里,是只有雷峰塔,而没有雷峰的(图16-1、2)。

图16-1清乾隆《西湖图》(之一)中的雷峰塔 故宫博物院藏

图16-2清乾隆《西湖图》(之二)中的雷峰塔 故宫博物院藏

从雷峰,到雷峰与雷峰塔,再到只见雷峰塔,雷峰塔在“雷峰夕照”中的地位越来越高,也越来越成为“雷峰夕照”这个西湖风景的观看核心。然而,作为古老建筑的雷峰塔本身还不足以构成一个“景”,它还需要夕阳赋予它灵魂。

3. “夕照”下的风景

“雷峰夕照”是作为一个“景”被观看和理解的。这个“景”除了雷峰塔之外,还有什么呢?

明代词人马洪有一首《南乡子·雷峰夕照》,很能说明“景”的问题:

高塔耸层层,斜日明时景倍增。常是游湖船拢岸,寻登,看遍千峰紫翠凝。

暮色满觚稜,留照溪边扫叶僧,鸦背分金犹未了,生憎,几处人家又上灯。

马洪关注的焦点是雷峰塔,塔在“斜日明时景倍增”。当夕阳到来时,“景”因斜射而来的阳光得到了扩展,获得量的增加。“斜日”还带来“暮色”,以及飞鸟背上闪烁的“金”色光线,这些视觉元素都构成“景”的一部分。“景”所在空间不变;“景”又是动态的,随光影、环境的变化而改变。

当雷峰塔还完整时,落日光影就是人们的欣赏对象。南宋词人陈允平《扫花游·雷峰落照》提供了13世纪“雷峰夕照”的“看点”:

数峰蘸碧,记载酒甘园,柳塘花坞,最堪避暑。爱莲香送晚,翠娇红妩。欸乃菱歌,乍起兰桡竞举。日斜处,望孤鹜断霞,初下芳杜。

遥想山寺古,看倒影金轮,遡光朱户,暝烟带树。有投林鹭宿,凭楼僧语。可惜流年,付与朝钟暮鼓。漫凝伫,步长桥,月明归去。

碧峰、孤鹜、断霞、倒影、金轮、暝烟、树林,在13世纪都已成为“雷峰夕照”的组成部分。相反,塔本身在这个时候似乎并不重要。

“金轮”是“雷峰夕照”的重要特征。陈允平“看倒影金轮,遡光朱户”的意象,在南宋词人张矩《应天长·雷峰夕照》里再次出现:

磬圆树杪,舟乱柳津,斜阳又满东角。可是暮情堪剪,平分付烟郭。西风影,吹易薄。认满眼、脆红先落。算惟有,塔起金轮,千载如昨。

古塔托举起金色的太阳,一千年来的日升日落,仿佛尽在眼前。即便在雷峰塔完好的时候,它也能在与夕阳的互动里,让人感受到历史的沧桑。与“金轮”相近的意象是“金镜”,瞿佑(1347-1433)的《摸鱼儿·雷峰夕照》用到了这个比喻:

望西湖,雷峰夕照,霞光云彩红粲。相轮高耸尤难碍,何况铃音低唤。堪爱玩,最好是、前山紫翠峰腰断。平衔一半,似金镜初分,火珠将坠,万丈瑞光散。

无论是天空中的“金轮”,还是倒映在湖水里的“金镜”,都在雷峰与雷峰塔之外。

“雷峰夕照”带给天空的色彩是“锦”。明人朱维京《雷峰夕照》诗说:

峰色杂苍翠,夕阳远相射。锦障万里开,回光荡人魄。

“锦障万里”是天空的绚丽。明人莫璠《蝶恋花·雷峰夕照》则用“锦”来形容夕照下的西湖水:

古塔斜阳红欲暝,西崦人家,半在桑榆影。水映残霞如濯锦,烟花佛国非凡境。

十里画船归欲尽,渔唱菱歌,别是湖中景。待月有人楼上等,珠帘半卷阑重凭。

莫璠特别强调色彩及色彩的变化,斜阳放出的红色光芒逐渐消退(“红欲暝”),另一方面,天空中的霞光又映入水面,如同锦缎在水中荡漾时流散开的华丽光彩(“濯锦”)。自然风景之外,还有“十里画船”与“渔唱菱歌”,“别是湖中景”。湖中“景”也成为“雷峰夕照”的一部分。

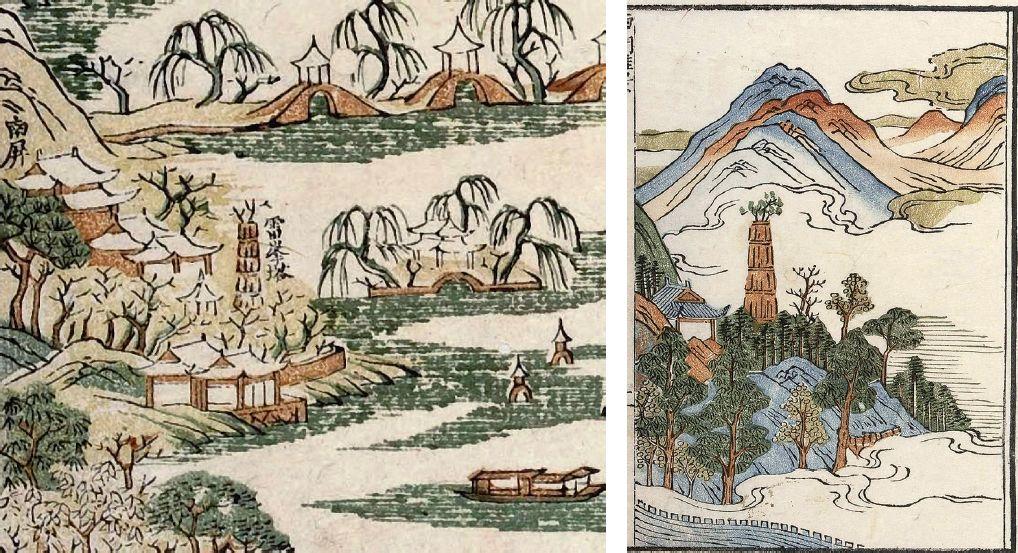

夕阳下如锦缎一般华丽的景色在明代绘画中几乎没有呈现。但在清代宫廷绘画里,“锦”的视觉感受产生了回响。故宫博物院藏有一开色彩绚烂的《雷峰夕照》(图17-1、2),山间云烟染了一层胭脂,远处天空泛起淡淡红霞。册页后配的“图说”提到“顶有一塔,夕阳西照,塔影横空,灿然若锦”。画中鲜艳的色彩似乎就是对“灿然若锦”的视觉表达。画中看不到任何颓废、沧桑或悲凉的情绪,只有对雷峰塔在阳光下熠熠生辉的赞叹。

图17-1清佚名《西湖风景图册》之《雷峰夕照》 故宫博物院藏

图17-2清佚名《西湖风景图册》之《雷峰夕照》(局部) 故宫博物院藏

钱维城绘制的《雷峰夕照》也是红霞满天。画上抄录乾隆在1751年御制的《雷峰西照》诗:

何处高峰无夕照,斜阳此地独标名。钱王遗迹犹堪指,爱是山头塔影横。

钱维城用天边的红色云霞来暗示“夕阳”。他本人也作过一首《雷峰夕照》诗:

群山倒影都相似,卓立兹峰独擅名。一簇浮图绚金碧,夕阳天半晚霞横。

乾隆君臣都试图回答,为什么“雷峰夕照”能独擅盛名?他们找到的答案是,夕阳下的雷峰塔最好看,而“雷峰夕照”所绽放出的“晚霞”“金碧”“灿然若锦”都不完全来自“雷峰”,而是“雷峰”与“夕照”合在一起之后产生的效果。雷峰塔只是一个视觉环境里的一部分(图18)。

图18清钱维城《御制西湖十景诗意图》之九 故宫博物院藏

任何建筑或风景,四时朝暮,景象自有不同。作为西湖十景之一的“雷峰夕照”为观看者设定了一个“理想的观看对象”:夕阳映照下的雷峰塔。没有夕阳的雷峰塔固然还是雷峰塔,但那不是“雷峰夕照”。人类对于“落照”或“夕照”的欣赏大概会早到无法确定源头的年代,不过有意识地将“夕照”设定为景观核心,在中国是11世纪“潇湘八景”里提出的“渔村落照”。“潇湘八景”的特点之一,是为“景”设定一个具体的时间点(江天“暮”雪、洞庭“秋”月、潇湘“夜”雨、烟寺“晚”钟、渔村“落照”),要求欣赏者去体会“景”的瞬时性差异。中国对于“景”的时间性关注,至少10世纪就已明确提出。荆浩在《笔法记》里规定:“景者,制度时因,搜妙创真。”北宋郭熙《林泉高致》明确了“四时之景不同”:“春山烟云连绵人欣欣,夏山嘉木繁阴人坦坦,秋山明净摇落人肃肃,冬山昏霾翳塞人寂寂。”只有能够细腻体会“景”的瞬时性,才能产生11世纪的“潇湘八景”,再到13世纪促成“西湖十景”名目的设定。“西湖十景”里的“断桥残雪”“平湖秋月”“南屏晚钟”和“雷峰夕照”应该都是从“潇湘八景”转化而来的,“雪”“秋月”“晚钟”“夕照”都带有明确的时间性,又可以挪用到任何风景。从“雷峰夕照”概念的发生来看,甚至可以排定这样一个次序:一、“潇湘八景”出现“落照”;二、“西湖十景”也要有“落照”;三、在西湖找出“落照”最美的地方;四、“雷峰”适于“落照”,组合出“雷峰落照”;五、“雷峰落照”改为“雷峰夕照”;六、雷峰塔成为“雷峰夕照”核心。从这个脉络来看,甚至不是有了“雷峰”再等“夕照”;而是为了“夕照”,再去找一个适合夕照的“雷峰”或者“雷峰塔”。

“夕阳”的进入为雷峰塔的观看提出了两点要求:一、太阳必须在场,太阳与雷峰塔之间的所有视觉对象,都在视野之内,这也意味着自然环境是观看雷峰塔不可或缺的因素,单独的雷峰塔并不足以构成“雷峰夕照”。二、时间要求,必须是“夕阳”出现的时候。“夕”或傍晚是每天都必然到来的时刻,是一个既带有瞬时性(它只短暂的存在),又具有永恒性(它每天都会出现)的时间段落。这种双重时间性使得“雷峰夕照”具有特别的观看和体验方式。它不仅要求看到这座古塔的本身,同时要求看到古塔所在的空间环境(自然),以及这座古塔在一个特定时间內(一个循环式的永恒瞬间)与周围自然环境、人文活动的互动。正是这种对空间环境、时间要素提出要求的、理想化的观看与体验方式,建构起中国古代“景”的概念。

4. 老与颓:雷峰塔的时间性

和“夕照”的转瞬即逝不同,雷峰塔本身处于一种缓慢的、渐趋朽坏和残破的过程,这种持续性的朽坏与荒废感,被古人以一种拟人化的方式表达出来。

南宋《咸淳临安志》说从湖山堂望西湖可以看到:“四浮图矗四隅,前则雷峰、保叔,后则南、北二高,如武士何卫,回眸顾盼。”元人方回在《左顾保叔塔右顾雷峰塔并南北高峰塔为四》诗中也说“四山角立四浮屠,绝似双林竞宝珠。”和其他三塔一起,雷峰塔被看作挺立的武士,或西湖上的一粒明珠。

即便不那么喜欢雷峰塔的南宋人也会用拟人的方式来批评雷峰塔。南宋咸淳壬申时人董嗣杲在他的《西湖百咏》说雷峰塔“塔身矮肥”,又担心这么难看的形象“擁肿难供画笔描。”清人袁栋《书隐丛说》卷十里也给出了一个类似的比喻,说雷峰塔“惟余赤色砖甓几层,若秃锤之卓地者”。这也是一个带有贬斥意味的形容。

同一个形象也可以通过转换修辞,让它变得美好,这就是为明清人津津乐道的“老衲”与“醉翁”。这两个说法大约出现在17世纪初。1611年,晚明著名文人、画家李流芳(1575-1629)在《小筑看荷花偶成》诗里把雷峰塔比作“醉翁”。两年后(1613),李流芳在《雷峰暝色图》上作了一段题跋,解释“醉翁”的来历:

吾友子将尝言,湖上两浮屠,雷峰如老衲,宝石如美人。予极赏之。辛亥在小筑与方回池上看荷花,辙作一诗,中有云,雷峰倚天如醉翁。印持见之跃然曰,子将老衲不如子醉翁尤得其情态也。盖予在湖上山楼朝夕与雷峰相对,而暮山紫气,此翁颓然其间,尤为醉心。然予诗落句云,此翁情淡如烟水,则未尝不以子将老衲之言为宗耳。癸丑十月醉后题。

“老衲”是严于律己的僧人,而“醉翁”却能于放纵中自得其乐,作为隐居西湖的文士,李流芳自然更认同“醉翁”。这个以人喻塔的比拟后来被张岱散播出去,他在《西湖梦寻》里把“老衲”和“醉翁”都放到他自己的雷峰塔诗里:

闻子状雷峰,老僧挂偏裻。日日看西湖,一生看不足。

时有薰风至,西湖是酒床,醉翁潦倒立,一口吸西江。

如果雷峰塔是“醉翁”,西湖就变成他的“酒床”,整个西湖都以雷峰塔为中心做了拟人化的场景想象。这个比喻自提出以后就得到广泛认同,厉鹗(1692-1752)在《清江引·雷峰夕照》里也说“黄妃塔颓如醉叟”。自17世纪以后,“醉翁”就为文人理解雷峰塔提供了新的参照。

“老衲”和“醉翁”都是老人。李流芳和他的朋友们从雷峰塔上看到的是“老”。“老”是生命的一个阶段(《礼记》说“七十曰老”);“老”又是一个动态的过程(《说文解字注》:“言须发变白也”),青春已逝,岁月留痕,而生命仍在延续。“老”的外在显现是“颓”,落寞消沉,破败萎靡,精神状态上表现为与世无争,消极避世,所以才会显得“潦倒”“惨淡”,或者“情淡如烟水”。消极的“颓”还不是完全的废弃。清人袁栋提供了一个描述:“塔亦半废,如今之状。”如果一定要在“颓”和“废”之间做一个区隔,“颓”就应该是“半废”,在一个将废未废的过程里。

“半废”的雷峰塔可以引发类似于“废墟”的观看,它把观看者的目光引向过去。明人朱长春《雷峰夕照》诗说:

塔势如垆古,悬峰照水滨。深林余宝地,浩劫想宫人。鹤宿荒檐瓦,蛇藏曲径蓁。狂歌看日夕,湖黑惨伤神。

从荒凉的古塔想到了吴越王宫廷。1762年,乾隆第三次南巡时,面对雷峰塔“遗迹”也发出了王朝兴废的感叹:

南屏别嶂堵波矗,夕照从来得雅名。遗迹漫因叹兴废,竖穷三际十方横。

乾隆的礼部尚书德保也从雷峰塔想到了吴越王:

浮图一火留仙迹,塔影苍茫带夕阳。南北山头相对峙,游人曾否忆钱王。

德保从观看塔时滋生起历史的感伤,同时怀疑那些充斥西湖的“游人”是否和他一样,从荒废的雷峰塔想到它的兴建者?

从明清人的诗文里可以看到,残破的雷峰塔会不断提醒观看者:它曾有辉煌的过去,而现在,他已变成一个“颓然”老者。这种拟人化的解读方式,为理解中国古代的建筑遗留物(“遗迹”)提供了一个新的角度。“遗迹”位于一个持续性的时间关系里,它来自过去,像一个老人一样,生命还在延续。它让身处其间的观看者同时面对过去和现在,就像乾隆《雷峰夕照》诗里说的那样:“钱王遗迹犹堪指,爱是山头塔影横”,面朝“钱王遗迹”,看此刻塔影横空。从这种眼光来看,一座残破的古代建筑与过去就不会有截然的断裂。无论“老”“翁”“颓”“潦倒”还是“苍茫”,这些拟人化的话语都体现出一种时间的延续感,以及一种天地运行自然流转的韵味。

结语

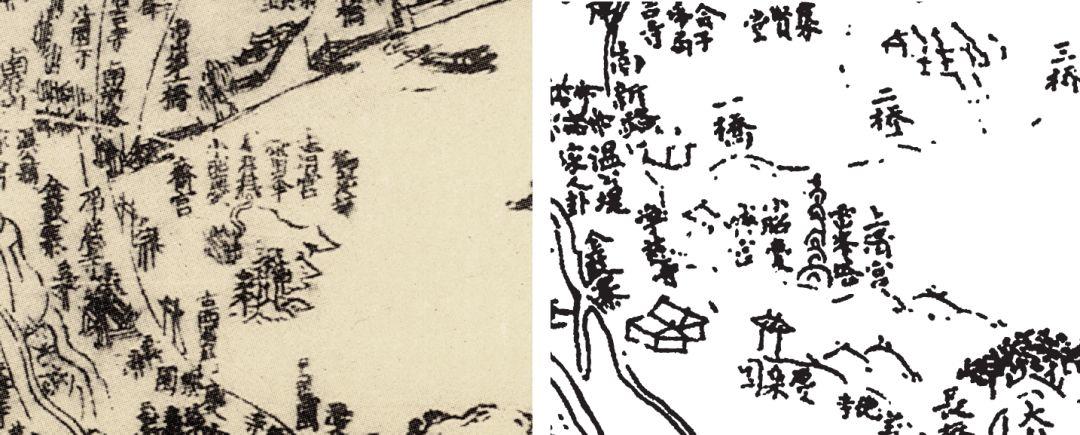

“雷峰夕照”进入“西湖十景”时,雷峰塔尚属完整;雷峰塔残损之后,“西湖十景”依旧如故。雷峰塔的完整和残破并不影响作为西湖一“景”的“雷峰夕照”。在各类“雷峰夕照”图像里,雷峰塔的“现状”总会或多或少得到表达,而雷峰塔也变得越来越重要。这是一个长时段的现象和过程,《咸淳临安志》不同版本的插图变化折射出了这一变化:宋版《咸淳临安志》的《西湖图》在完整的雷峰塔边标注“雷峰”;清版《咸淳临安志》不仅换上一座残塔,还改注为“雷峰塔”。即便是图像的临摹和复制,也会带入新的理解(图19)。

图19《咸淳临安志》宋刊本和清抄本《西湖图》局部对比 中国国家图书馆藏

残破的雷峰塔也为“雷峰夕照”带来新的意义,改变了“雷峰夕照”作为“景”的内涵。宋元“雷峰夕照”可以是“胜迹”或“古迹”,但在雷峰塔残破之后,它作为“遗迹”的一面凸显出来。多数情况下,“遗迹”也是“古迹”,二者有细微差别,“古迹”更侧重时代性(来自古代而非现今的“迹”),而“遗迹”指向一个更加具体的对象(谁的“迹”)。“遗迹”是一个特定的人、王朝或时代遗留下来的,而且可能保存得并不完整。袁栋说雷峰塔“半废”(“宋亡时兵燹寺毁,而塔亦半废,如今之状”)。乾隆也曾说雷峰塔“半存”(“半存窣堵净慈北”)。“半存”“半废”的物质形态让明清人将雷峰塔当作一个生命从过去延伸到当下的、拟人化的“老”“翁”来看待。也许在中国古代,一切残破的“遗迹”都有可能被拟人化地理解为“老”或“翁”,物质形态上接近废墟的“遗迹”,反而是将过去与现在勾连为一个连续时间整体的感受对象。当残破的雷峰塔在夕阳斜照下与四周山光水色交融到一起,才是“雷峰夕照”所期待的视觉效果。景物本身并不足以成为“景”,还需对景物所在空间和时间作综合把握,这是中国古代对于“景”的要求,也是内在于“景”的观看方式。

附记:本文写作过程中,汪悦进教授和邹建林、罗靓、彭慧萍、潘律、施杰、杨多等友人提供了帮助,在此一并致谢。

图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

吴雪杉,中央美术学院人文学院教授。

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨雷峰夕照:“遗迹”的观看与再现

文化城市

文化城市