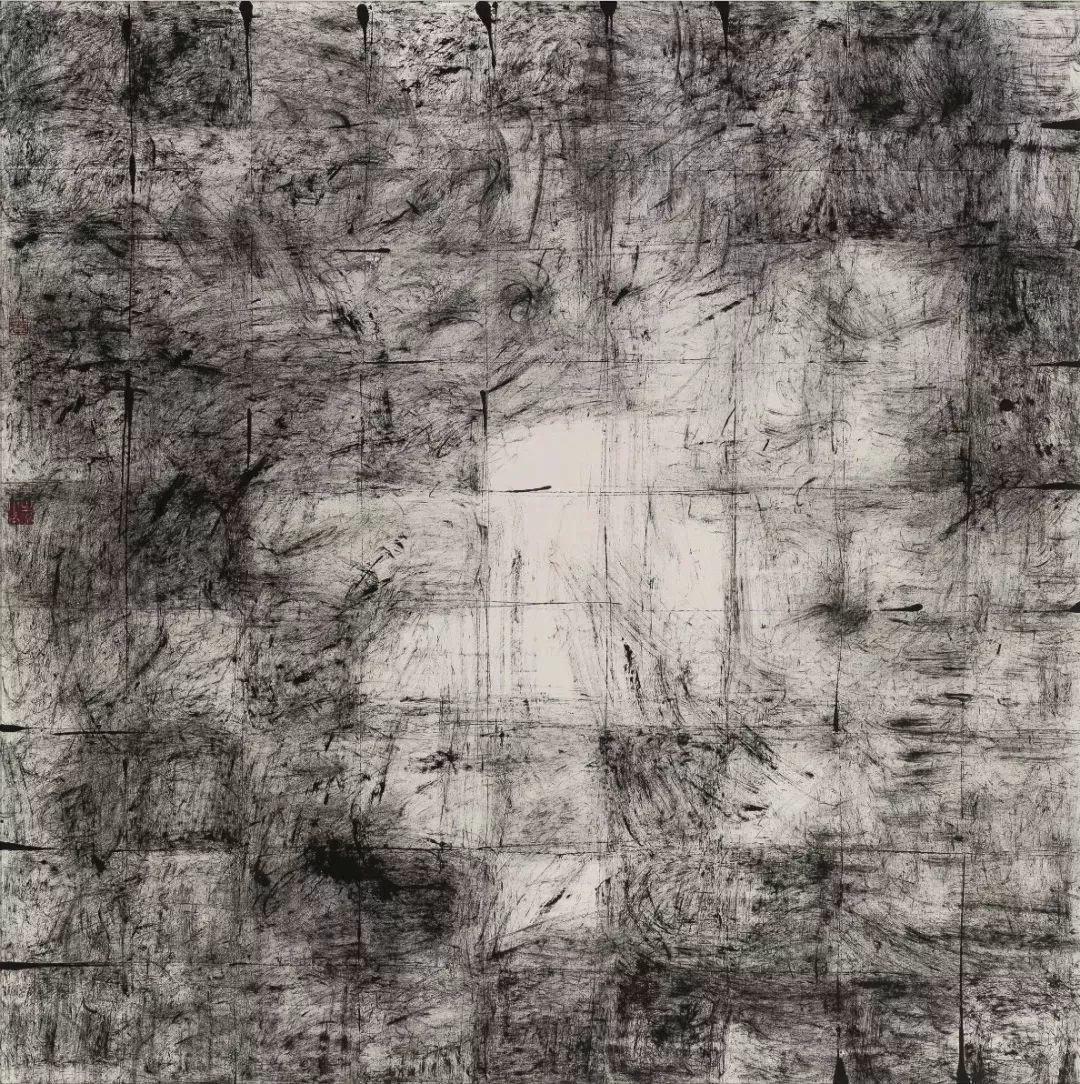

乔晓光 泰 123x123cm 纸本水墨 2019

当下的水墨实践是多元的,这是一个泛水墨的时代,也是一个水墨个体语言不断探索生成的时代。今天的水墨艺术观已不再是单一的价值取向,今天这个时代也不是20世纪上半叶现代水墨的革新思维时代,社会的变革为文化的发展与流变带来更复杂的动因。今天水墨画的面相越来越视觉化,当代水墨从内部系统开始发生变化,成为拓展开放力度最快的的艺术类型。今天的水墨不断在汲取跨文化的艺术因素,年轻一代的水墨艺术家不再关心传统,更加追求个体艺术语言的原创性,年轻人的文化野心在不断催生改变着水墨的新物态,昔日的中国画传统在渐行渐远,正在成为一种艺术的文化遗产状态。

今天互联网的发展也在不断催生着新的文化消费观,在更年轻一代水墨艺术家的图像叙事观中,Al虚拟世界开始成为艺术时空表现的新参照。当代的水墨创作如同当代绘画一样,逐渐在脱离昔日可视的三维世界与现实自然景像的图像表达观。水墨实践的开放与拓展,体现为一种东西方文化混合式的当代绘画发展路径。景观社会的因素在增强,形而上学的因素在增强。现当代艺术的诸多类型,无论是发生过的或正在发生的,都在不断地被融入当代水墨画的实验中,使水墨画表现出一种独有的文化承载能力。水墨画在技术观念上增强了工业化时代的因素,农耕时代的水墨气韵法则被消解在视觉图像的应用手段中,一个全新的水墨视觉时代在开启,当代水墨正在成为一个新的绘画物种。

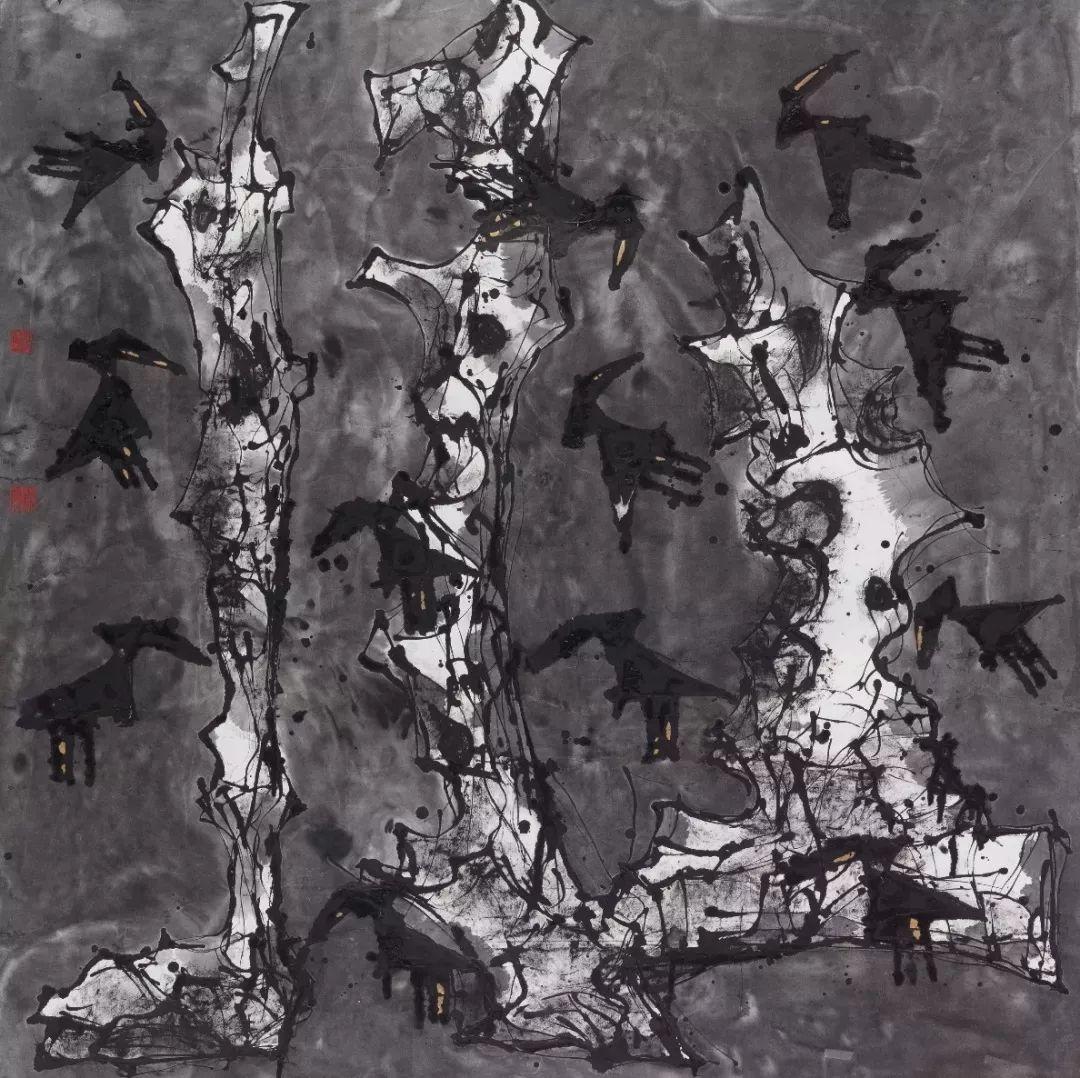

乔晓光 须弥界 Ⅲ 122x122cm 纸本水墨 2018

水墨的图像类型不仅是三维世界的视觉艺术,也呈现出靠近时间维度的意像与抽象图式的表现,水墨的图式变化越来越受到多维时间意识的影响,拓宽着形而上学的思维世界。同时,水墨也在不断接纳着互联网时代虚拟世界观念图像的影响,年轻一代艺术家正在尝试用电脑软件的功能参与图像的创作。今天的水墨所依附的文化底蕴与技术背景,已经远不是昔日中国画“诗、书、画、印”的古典程式。现代水墨的实践正在脱离原有的传统文化惯性,虽然笔、墨、纸、砚这些工具材料还在使用,但艺术观念更多是受西方现代绘画的影响,致力于寻找建立新的语言体系。如今水墨画的笔墨意识不再是以往身体书写的律动,而是更加追求形象与构成的视觉化表达,新的绘画材料与技术也在不断改变着水墨语言形式的表达。

讨论水墨画的实践,文化视角是一个基点,文化不仅包含了多元的艺术传统,也包含着生活本身,包含着不同地缘文明背景中日常生活的文化多样性,包含着我们对待未知世界与未来的一种态度和认知精神。文化在时间上为水墨问题的思考与实践提供了丰富的维度与参照。对个体水墨语言的生成来说,文化是方法论的底蕴,但不是方法本身。文化似水,艺术如舟。舟向何方?航行多远?艺术最后还是以人为本,而人要回到生命的内心与生存的本能去探寻开始。

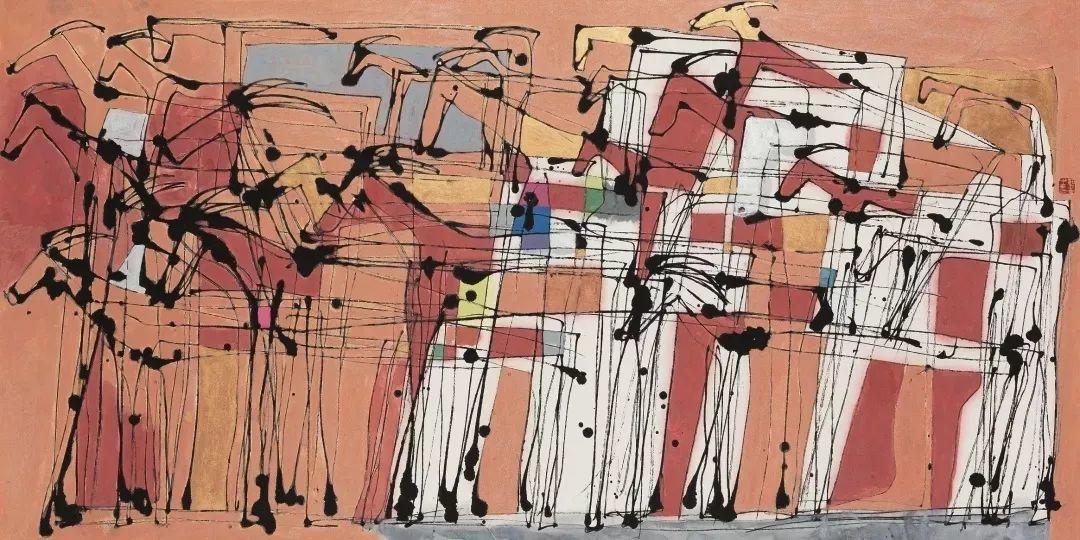

乔晓光 白光 68x137cm 纸本水墨 2015

在文化时间的维度中,并不存在现成有序的文化通道。艺术发生的历史并不是艺术史描述的那样呈现连贯的轨迹,文化的深层是发散和混沌的。由于时间的不同,在传统与现代之间存在着无尽的隔阂,艺术的历史在时间的推移中有许多摸不透的隔墙。时间之间并不是线性的排序,我们所建立起来的艺术史只是尝试打通隔阂的一种推测性尝试,并非历史本身。艺术史只是一种人为的观念史、话语权史,很难端量到历史的真相和文明的整体。

在我们今天的艺术史观念中,不同民族日常生活中的传统艺术还没有进入撰写者的视野,其实这些传统就是历史积淀深厚、文化多样、有民族代表性的非物质文化遗产。人民的艺术传统还被排斥在艺术史的范畴之外,或只作为一种工匠的工艺行为,文化精神的存在被忽视,这是历史的积习偏见造成的,也是崇尚艺术话语权价值观的后果。多民族日常生活中的活态文化传统正是中华民族活态文明的呈现,是多民族艺术叙事传统的活态呈现,也是关联人民生活最普遍的艺术传统,是水墨艺术的灵感源泉。

乔晓光 十日图 122x122cm 纸本水墨 2016

历史包含着很深的多义性,艺术史的生成与发展,并不依赖于简单的因果逻辑,也不是一个明晰的对偶存在。我们的艺术史更像当今Al时代的一种“连接”思维,不同的文化视角会“连接”不同的历史事实,而人为“连接”背后存在着许多文化的狭獈与局限。比如我们对古代楚艺术的认知,还达不到建立起自己艺术哲学的层次,并以此去认知本体,也达不到包豪斯在理论与实践系统上的明晰。楚艺术是中国艺术现代性不可回避的一个传统之源。其语言体系还有待于我们去深入梳理研究。因为我们对自身文化的认知还存在着盲区与空白,存在着误读与阅读的困境,存在着话语不平等的文化偏见。因此,我们必须去认真努力地研习传统,打破偏见与狭隘,去发现一个时间维度更深广的传统,这些都关联着水墨在文化认知上的拓展与深刻。

传统水墨作为一种艺术叙事方式,可以在古代艺术中看到其生成的诸多线索,无论是早期彩陶的书写与意象符号,还是玉器时代高品质的形制与神圣纹饰象征,以及秦汉艺术朝气蓬勃的浑然一体,和造物美学中“南青北白”的陶瓷审美意韵和邢白瓷朴素的美学境界。不同的造物视角会发现不同的文化线索。我们也可以从水墨内在的叙事传统去观察,去发现其作为图像与口头语言、语言文字文本的关联。“诗、书、画、印”构成了古代水墨一个普遍认同的艺术程式,其背后是文人精英的文化思维,这是汉字书写传统建立起的一个话语价值系统。我们可以把《诗经》吟唱中的比、兴思维视为文人思维的一个方法之源,也可以把陶渊明、谢灵运的诗歌人生看作诗言志,志言个体生命境遇的叙事开端。青藤、八大的水墨人生,构成了文人坎坷境遇在精神张力上的极限。他们的艺术也随之越超了时代,成为传统文人在水墨疆界中一个生命物象的极致高峰。齐白石的水墨大写意中,融合了民间文化的叙事思维与事物类型。这并非是文化的自觉,而是齐白石人生阅历的必然。青少年时乡村木作的传习实践,成为齐白石开拓水墨写意实践的独有资本。他的水墨大写意是近现代水墨艺术的一个转折,预示着一个古老民族文化内部整合开放时代的到来。

乔晓光 蝶的慢板 90×96.5cm 纸本水墨 2019

《故事的歌手》这部书中提出了“帕里-洛德理论”,这是从针对《荷马史诗》文本的研究开始探索的,他们发现了史诗传承的口头文化方式,即“程式”与“即兴”,这个发现是在巴尔干地区的几个省份开展的。应该说“帕里-洛德理论”发现了一种农耕文明久远的文化事实,这个事实在古老农耕文明悠久的中国同样普遍。中国古代的水墨系统也是一种“程式”与“即兴”的传承模式,传统水墨的绘画思维同样在使用着《诗经》的比、兴思维传统。无论是山水画的程式、花鸟人物画的程式,还是《芥子园画谱》的普及性程式,传统中国画即是依赖于艺术程式传播、传承的物种。

水墨画的程式是一个时代文化传承的基础,也是文化审美的尺度参照,艺术家个体化的“即兴”实践,是这个基础与参照的延续和拓展。20世纪上半叶,当徐悲鸿、林风眠、蒋兆和这样一批接受西学艺术家,把西方的造型体系引入水墨之中时,水墨画的发展已脱离开传统水墨在文化上自足、自洽的系统,而成为一个潜在的新的绘画物种了。当今互联网时代,水墨的文化自洽系统不断被拓展、延伸或打破。今天的图像观与科学技术越来越融合,中国画创作中对图片的模仿与使用,已经不是一个简单涉及艺术抄袭的职业伦理问题,而是反映出中国画语言系统内部在自洽中的矛盾、紊乱与求变心态。中国画写意绘画方式的缺失也不是一个单纯的技术问题,其深层是真正独立的文人精神的缺失。人们不再关注“诗”,诗也不再言志。

乔晓光 太阳·石 123x123cm 纸本水墨 2019

当下水墨艺术面对的时代变革局面更为复杂多元,水墨发展参照的文化传统不再局限于文人画历史,水墨画的文化视野扩大至美术考古这个时空更为丰满广阔的领域。而水墨作为当代叙事的一种探索方式,其文化的触角不断跨界,并开始尝试更多的领域。今天我们可以看到,昔日农耕时代许多文化物种稳定、自洽与社会普遍认同的时代在悄然结束,所谓“制随时变”,我们正在迎来一个新世纪文化物种更新的时代。

2019年10月24日霜降于琅樾米羊居

发表于《中国美术》2019年第6期,本次发布版本略有改动。

乔晓光,中央美术学院人文学院非物质文化遗产研究中心教授。

相关链接:

发掘乡村生活的文明故事:中央美术学院教授乔晓光谈传统剪纸艺术

美术遗产

原文始发于微信公众号(美术遗产):学人对话丨新的绘画物种时代:关于水墨实践的文化思考

文化城市

文化城市