为什么抢救农民的记忆?因为乡村的落寞,因为乡土的渐行渐远。为什么重拾村落的历史?不是要重返过去,而是要在历史与现实的碰撞中找到自身存在的真实感。一次次对坐长谈、一次次沟壑踏访,使柴米油盐中的生活旧事鲜活灵动,使熔铸了生命体验的尘封记忆难以割舍。信任是讲述的基础,真情是倾听的前提。正是因为彼此的接纳,那些平淡却藏着希望的日子,才总能让讲者黯然神伤,让听者泪满双颊。就此而言,口述历史虽是村民个人的生活史,但字里行间也同样流动着采录者的情感——一份按捺不住的社会责任,一份重新理解乡土中国的能力与信心。

2017年12月6日,C太太的客厅和史家胡同博物馆邀请中国农业大学人文与发展学院的孙庆忠教授为我们带来了题为“口述历史的制作与村落文化的发掘”的主题讲座。讲座内容整理为三篇文章发布。布

口述史是深度展现村落文化的必要路径,而对于这样一个没有文字记载的村落来说,它是挖掘村落记忆的唯一路径。在泥河沟,我们共采访了100多位老年人和年轻人,最后成文成篇的口述史有40篇,其中7位讲述者为佳县枣业和申遗工作做出了贡献,包括曾在那里挂职做副县长的一位科技部研究员和一位科技日报的记者。当一个又一个采访结束,我和学生共同讨论,把每个人的故事总结出数个小标题;等120个子目展现出来的时候,我们惊讶地发现,我们曾经缕析的村落文化元素尽在其中。

口述史是一种文本,一种方法,同时也是发掘乡土文化最重要的路径。它不仅是个人的表述,也带有丰富社会性的集体表达。做口述史是有条件的——信任是讲述的基础,真情是倾听的前提。如果不信任,讲述只能流于表面;如果不投入感情,所听信息不过是耳旁之风。我常常和学生讲,准备好声光电设备就能做口述吗?你得用真情去和受访者对接,当他看到你就有流泪的冲动,那种叫做真性情的东西才能够自然而然地流露出来。

同时,仅仅走进被访者的生活世界是远远不够的,你要走进他的精神世界;不只记录普通的生活,而是记录生活背后的那份心灵感悟。千万不要认为只有读多年书的人才才有感悟,某位村民可能拙嘴笨腮,却能告诉你生活最本真的部分。无论是“老婆和窑洞一样也不能丢”的表述,还是“借毛驴娶媳妇儿”背后潜存的那一代人独有的风景和心灵感悟,都足以让我们感受到人性的温暖与力量。

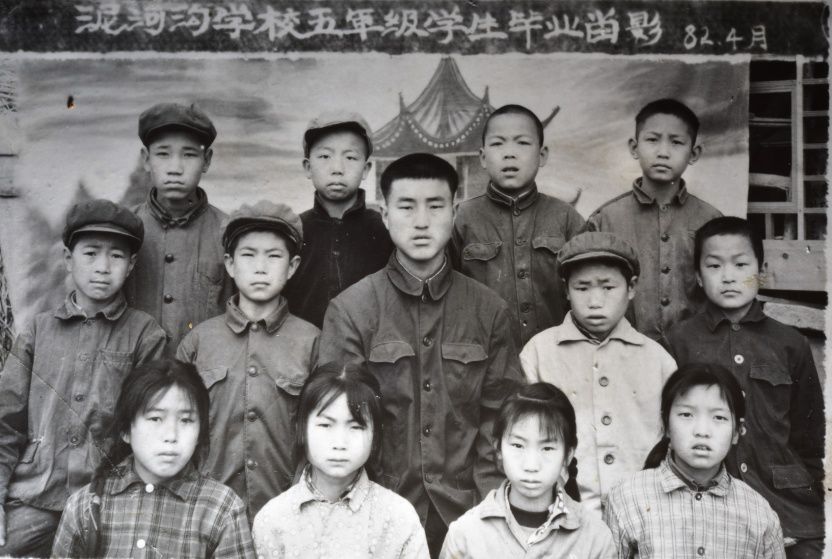

泥河沟村民家的老照片

创造一种条件,支持一个人清晰的自我叙述,其价值不仅仅是给一个普通人以表述自我的权利,更是一个人最有可能将他生命中的欲望和他的现实利益整合在一起的一种非常个人化的方法。如果把它看成方法,那么它是方法,如果把它看成是目的,它就是一种行进的理念。作为采写者,如果我们自身没有足够的能量,没有对生活的感知能力,采访必定是无效的。我的学生们下乡之前要经过一年的训练,要去了解父辈和祖辈的历史,要会讲自己的故事,要通过文献阅读明确自己的行动指向。如果采录者脑袋里空空如也,如果你对受访者生活的时代没有任何知晓,即便是走入了现场,你也充其量是一个听故事的快乐的小傻瓜,对方有没有兴致还得另当别论。因此,要想成为一个训练有素的口述采访者,必须让自己的内心充盈,同时要做到与他者的心灵和情感交汇。

我们强调受访者经历的历史事件,强调他所处时代的大背景,是因为没有一个人会独立于世,他必然要和他所处时代的重大事件连接在一起。我们的采访表面上看是家庭史,是个人生活史,但从更深远的意义来说,我们描绘的是一个社会谱系。当阅读经过整理后的文本时,我们发现丁字坝、顺水坝等地表建筑承载着村民们的共同生活,而修水利的事件就是他们生活中不可或缺的集体记忆。

每一个个体生命都是在和别人关系的建立中、在和生活环境关系的建立中所形成的多层次交相叠织的特定空间。我们无法游离于我们的家庭和所生活的环境,就好像身处一个层层叠叠的母子盒,这个空间外有更大的空间,更大的空间外还有更大的空间。我们试图通过口述史的方法构筑这种事实。

田野问讯的两个目的是重建与联系。重建是要尽量重现人们共同活过的日子,联系则是要呈现小规模的生活与重大社会结构及社会发展过程之间的关系。王春英老人曾说,佳县修沿黄公路时毁了她家18棵枣树,新近修工业园区的输水管道又毁了她家川地枣树67棵。这位老人天天哭,因为“抚育枣树就跟孩子一样”,那些枣树都和她的孩子同龄。从她的讲述中,我们可以看到那些生活世界里看似个人的故事,都跟重大事件有着特殊的关联。只有将社会群体的日常生活模式与重要的社会变迁联系在一起,它们才能变得清晰而有意义。

2015年老顺水坝拆除时,老人家哭了半天,用手抚摸他们曾经搬过的每一块石头。它们都和文革时期的一段激情岁月连在一起。当我们听到一个姑娘14岁到济南当保姆、18岁到工厂里打工的时候,当我们了解到一个年轻小伙子跑大货车去新疆贩枣的时候,他们个人的命运就是一个时代的缩影,我们看到的是乡土中国的社会转型。而我们对地方文化的记录,呈现的是这个历史背景下个人的生存形态。

泥河沟村民王春英老人

我在阅读和实践中体会到,口述史可以分为三个层面:一是生活史;二是把生活史上升到生命史,这里集聚的情感体验为一个群体所共享,具有超越个体和家庭之外的特别的意义;口述史还有一个更高的诉求,就是进入到心灵史的层面,那里潜存着人类心灵的密码,是可以超越时代的好作品。

在搜集口述资料的过程中,要将个人生命中的情感性元素通过丰富的细节来彰显,细节使平凡的故事听起来真切而令人感动。王春英老人曾说,娃娃们小的时候,家里太穷。他们都不知道啥叫不好吃,做啥都抢着吃。有一次她在烧火煮稀饭,女儿和二儿子来回抢,互相推着就把锅盖撞开了。女娃子抢不着,不小心把手肘杵进了锅里。“占格他赶紧浮河去山西第八堡买烫伤膏,涂上三天就好了,也没留下疤。”第八堡隶属临县,从泥河沟出发顺河而下要游十多里,而且当时的黄河可不像现在这样平缓。当老人家用平静的语调讲述这件事的时候,我的心里涌动的是一股股暖流,为这份清贫生活里的父女深情,为苦难日子里的相濡以沫。这就是平凡人能感动人心灵的故事,它本身就是一股力量。

孙老师和学生们在泥河沟村

正是通过这样的口述采访,我们走进了真切的乡村生活。在村民们的讲述中,破旧的十一孔窑与乡村学校的兴衰连在一起,河神庙、龙王庙与他们的灾害记忆一并而至。如今,码头已不见踪影,艄公已走下船头,但痛苦与欢乐并至的往事却总是呼之即来。而那些贯穿村庄的水利工程、那座护佑枣林的拦河大坝、那条背扛返销粮的陡峭山路,都留下过他们的汗水与泪水,承载了这个村落的集体记忆。一遍又一遍的采访和一个又一个故事的追问,也将文革时期青年突击队、铁姑娘队、老愚公战斗队、红色娘子军队等记忆唤醒,村中那段激情的岁月也因此得以重现。这是我们在几年时间里为村民留下的宝贵记忆,为他们的儿孙定格的祖上往事。

泥河沟村村民参加村里举办的晚会

我们的口述史最终以文本的形式呈现,它对于我们下一步的乡村建设有怎样的价值呢?我们采录口述的初衷是为这个没有文字记载的村庄记录过往,让它与全球农业文化遗产名实相副,可是,不曾预期的结果出现了。2014年7月,我和学生第一次驻村调查时,县人大的强国生主任在曾经的小学校准备了一台晚会,想让我们也能听一听陕北的民歌。我的学生根据调研收集到的资料赶写了一个有关沿黄公路的剧本,县里请当地的歌手唱了二人台,节目特别红火。在这台晚会上,我做了一个5分钟的演讲,说我们陕北这么一个不被人留意的小村子成为了全球农业文化遗产,是全世界31个遗产中的一个。讲完这几句话,村里沸腾了,村民都记住了这个名号。

第二天早晨四点多钟我去上厕所,看到一位老人站在我们门口。他说:“教授,你怎么才出来?”我说:“您有事吗?”他说:“昨晚我回去又想起一个故事,我要讲给你听,我怕忘了。”我说:“老人家,七点还能记住不,等孩子们吃完饭就去您家听故事。”老头子这才安心回家。可见,这样的乡村里,人们对自己家乡文化的存留欲望该是多么强烈!尽管我们从老人脑子里挖掘故事是很难的,但是这几年磨出来的文字足以让这方水土养育的老百姓知道他们不是没有过去、没有历史的一拨人。历史如此丰满,和那1300多年的枣树一并走来,生活可以因此变得不再单调,乡村可以因此变得不再寂寞,那个已经漏雨的戏楼现在变得如此漂亮,老百姓可以在那里载歌载舞。目睹这些变化,还有什么精神变革比这更令人欣慰呢。

泥河沟大讲堂

2016年我们举办了泥河沟夏季大讲堂,2017年举办了冬季大讲堂。我和同行讲,村里的老百姓和回村的年轻人主动搬着小板凳来听我们的讲座,他们都不敢相信。我问武开章的儿子听懂了吗?大讲堂好不好?他说:“好着呢,我长这么大,从来没有享受过这么好的生活!”乡村是如此迫切地需要文化,我们仅仅做了点滴,却让相亲们那么满足!

2015年7月,我带着学生们第二次下乡。锣鼓声中,村民们用陕北秧歌把我们迎进村里,那一刻我的心情变得异常沉重。他们以自己的最高礼遇欢迎远方的客人,这里既有对未来的期待,也有对现实生活的基本诉求。本想着就是记录村落文化,没想到有一种社会责任感把你压在了这儿,因为太多人把你看作了希望的焦点。

这之后,我们和村民共同完成了3本书:《乡村记忆——陕西佳县泥河沟村影像集》《村史留痕——陕西佳县泥河沟村口述史》《枣缘社会——陕西佳县泥河沟村文化志》。通过这种参与式的行动,老百姓不再是旁观者,他们成为了自身文化的讲述者和守望者,曾经被遗忘的往事转化成了把人、把情、把根留住的集体记忆,这种社区感的回归正是村落凝聚和乡村发展的内在动力。

做过口述史之后,依然有太多令我感动的事情。2016年8月27日,我把王春英的口述文本发给了他的三儿子,请他帮我校对一下其中的方言。他在微信中说:“看到老妈的口述,真心激动!”后来我们又通了电话,他说:“老妈的口述让我们全家人都很高兴、很感动。二哥电话中哭了,我听出来了!我们真的不了解我们的妈妈,她为我们做出了那么多。我们希望抽时间就回家,陪陪我们的老爸、老妈。”他是家中的三儿子,我们建立起了兄弟般的情感,时常相互问候。

口述史对家庭发挥了这样的作用,那么村落里呢?曾经有过纠结的家庭因为讲述者的回忆,把过去的情谊再次提及。村落里的纠纠葛葛有所化解,村子有了更多向上的力量。

我们每个人都是这个时代里的行动者。我们到乡村去,只是为了存留一个文本吗?不,我们是为了让子孙们也能知道他们的祖上经历过什么。同时,仅仅是这样依然不够。在中国社会大转型的时期,生活在乡村里的老百姓,尤其是老人,对自己的生活缺乏基本的尊严和自信。怎样通过我们的努力让他们记忆中那些陈芝麻烂谷子转换成为一剂良药,安顿他们的心灵,这是田野工作中我始终在思考的问题。

泥河沟村民武忠兴老人

这位80多岁的老人叫武忠兴,一辈子单身。他是一位位乡村能人,村里的很多水利工程是他带领大家干的。他不用画图纸,但是由他带领修建的堤坝大水也冲不垮,可以说是一位能工巧匠。去年1月9日,他穿着一件羽绒服,脚下踩着单布鞋,当我把夏天给他拍摄的照片拿给他看时,他的脸上划过一丝微笑。他的耳朵背,要大声讲话才能听到,我就趴在他的耳朵旁说,请他带我们去看看村里的水利工程。老人温和地点头,并带我们走到了“闷咕噜”。

此时的泥河沟有零下10℃左右,在接下来的一个半小时里,连年轻人都觉得有些挺不住,但老人依然平静地与我们同行。因为有村里走出去的大学生陪伴,这位老人全程都没说几句话,只是面带微笑地看着大家。但为了听清大家说话,他会不时地把羽绒服的帽子拉下来。看着他那光光的头,我担心他受凉,就一次次地为他戴上帽子,而后趴在他的耳旁说话。这个不断重复的动作使静默无语的老人向我们敞开了心扉。我想,老人一次又一次地把自己的帽子拽下,开始只是为了听到别人的声音,但后来,他也在享受这一过程。在他的生命体验里,很少有人如是这般地向他表达关切,尤其是在一个寒冷的冬日。或许当我趴在他的耳边跟他大声说话的时候,那双穿着片鞋的脚是冷的,但他的心里是暖的。

在这个过程中,我也在不断问我自己:走下乡村,我们的一举一动都会影响外来者在村里人心目中的形象。我们应该用什么样的情感去温暖这个已经冷却了的乡村?用什么样的行动去温暖那些孤独老人的心?做口述史,我们表面上是在问询他者,实际上是在问询自己;表面上是在记录别人,实际上是在叩问自己的心灵;也正是在这种日常生活中,见证着我们彼此的生命意义。

田野的余音可以给我们太多对乡土社会、民间文化和现实人生的深度思考。我们目睹了我的父辈30后,同辈60后,和80后、90的成长。透过他们的生活,我感受着乡村的命运,也想象着乡村的未来。

我一直认为田野工作、制作口述历史与发掘村落文化是对我们生命的再一次称量。乡村归来,我们会对自己的生命产生更深的认识。我年轻的学生团队、原本营造的建筑师和摄影师团队,以及RCRA的志愿者团队,我们共同做着的事情,是在建设乡村世界,也是在建设着自己的心灵世界。我们走向民间,在平淡的日常中拓展着自我的心灵维度,也深切地感受到了自我的精神成长。

问答与回应Q & A

提问1:非常感谢孙教授,我对您这个题目感兴趣是因为我在陕北读了三年的研究生,但是我真的没想到陕北还有这样的村落,我下过村,但走得没有那么细。我学历史,现在在北师大访学,我感觉做乡村口述史非常有意义。我的问题是,中国村落众多,佳县泥河沟是一个个例,不可能完全复制,比如现在西部人口大规模向东南沿海集聚,沿海一百公里之内产生了80%的GDP。在保护的农村过程中,有没有更好、更具有普遍性的案例,能让人们留在农村?这个问题真的令我困惑已久。

孙庆忠:泥河沟村如果仅仅是一个特例,我们在这里做的意义就不大了。实际上它不是特例,而只是陕北一个普通的村落,它面临的贫困状况是14个特困连片区里村落的共相,老年人居多,年轻人外流,如果我们去掉它农业文化遗产名号,它和千百万个乡村没有本质的差别。对我而言,这个名号是一种特殊的文化干预,但仅仅是一次机缘。我正是想通过这样的案例说明,我们透过一个再普通不过的村落,可以挖掘出乡村的深层次内涵。

中国的村落表面上看形态不一,但是就其内在的精气神来说是相通的。2016年底,我们已经有传统村落4150多个,加上农业文化遗产地的村落和各省的历史文化名村,简直不计其数。即便是这些有名号的村落,也都处于尚待挖掘的状态。2010年,中国村落由363万个减少到271万个,十年间,92万个村落消失了,相当于每一天就有252个村落消失,最近这七年变化尤其快。就在我们在这里畅谈乡村的时候,一些村落已和我们永久告别了。从这个意义上来说,对每一个村落,我们都该有如此这般的记录,而不是把泥河沟村视为特例。

提问2:老师,我想请教您的口述历史怎么保证真实性的?我也做过口述历史,遇到过这样的情况,比如村里的哪一个建筑是哪年拆的,村民自己口径都不一致,有时候我们研究的是一个,村民阐述的是另一个,事实可能完全不一样。

孙庆忠:您问的这个问题是特别专业的,这样的问题还真不应该由我回答。从专业训练的角度,我不是学史学的,也做不了地道的口述历史。人类学关注的是受访者为什么这么说,而不在于他讲了什么。所以我更愿意把口述历史看作历史和当下的结合方式,是讲述者现实诉求的一种路径。

口述史作为史料,需要口述史家们以他们独有的史识和可以相互参看的史料进行细致的考证,而对于乡村口述史、对于农民的口述,在辨识率和准确率上,与史学史是不能相提并论的。

提问3:谢谢孙教授。我的问题是,您是怎么把这些原始口述史素材整理出来的,或者说是用怎样的逻辑组织起来的?有一些居民避而不谈的东西,您会怎么处理?

孙庆忠:第一个问题,如果您要追问的话,可能还得专门再来听我讲一次,因为口述史的制作、修改与提炼是有一套工作经验的。我和学生会把采录的文本打在PPT上,一句一句地调整,力求保证当地人的语言表述风格,又能探究真实性问题。同时,我们也要与县志、文史资料等相互参证,并拿我们在田野中听到的信息去老人那里去辨别真实性。

另外,老百姓的讲述绝大部分是缺乏逻辑脉络的,这就需要采录者前期做好铺垫工作,之后就可以将搜集的口述资料按问题归类,重新调整。如果有机会,我希望以我们整理出来的文本为底本,请老人们按此逻辑重新讲述,而后以影像的方式存留,放在乡村记忆馆里;走进去,一按键盘就能听到声音、看到图像,该有多美!

第二个问题,在我这里没有避而不谈的事。若有,是因为他还不够信任你。什么该问,什么不该问,做口述史的人自己应该非常清楚。我一再讲真情是做田野工作的基础。去年4月我在贵州大学做过一次讲座,叫“田野工作的信念与真情”,文字整理发表在今年《民俗研究》第5期上,有兴趣的朋友可以看看。

追问:如果有些口述的东西村民不希望发表,这种情况怎么办?

孙庆忠:您说的这种情况我还没有遇到。就泥河沟而言,无论老人还是年轻人,我们都建立了情感联系。我们采录口述的村民觉得自己能为这个村里留下点什么是件很幸福的事儿。

提问4:孙老师,您刚才有讲到口述史唤起孩子们对他们的母亲和他们一起生活的时光的这段共同的记忆。但是那些很小就离开家乡去别的地方上学的孩子几乎已经没有共同的集体回忆了,您怎么看待这个问题呢?

孙庆忠:您追问的实际上是村落文化的代际传承问题。60后和70后对于乡村的记忆是非常丰富的,但是他们的儿孙们已经开始离开乡土了,所以我们如果不尽早把这一辈人的记忆存留下来,今天的乡村也就无望了。所谓的迫在眉睫,指的是要抢救30后、40后、50后的记忆,60后、70后接替,然后才有下一代人的记忆。我们现在能做到的是尽我们所能让孩子们回到家乡,让他们在看到那里的一草一木和一砖一瓦时,能够知道那里存留着他们祖上的故事。也许通过我们的努力,能够让60后、70后获得重建乡村的热情,让80后、90后有精神上的归属,那么对孩子来说,即便是短暂地与家庭文化疏离,也有可能重新回归。

追问:泥河沟现在传承的程度如何?

孙庆忠:目前泥河沟的工作仅仅在筑基阶段,地基打好了,1月份我们会在那里开一个图书发布会。现在村里有一些在国企工作的年轻人回来了,开始为村里做事,他们也在积极尝试。

提问5:孙老师您好!我想问的是,中国还有这么多村落,您希望用什么样的方式使这些村落都能得到激活?您在这个村落里下了这么长时间的功夫才把这一个村落做好,中国有这么多村落,什么样的方式才能使大家都能得到保护?

孙庆忠:在您的追问之下,我感觉自己突然变得不知道自己是谁了。您说的那种状况让我们有那样的梦想,但是我却没有那个雄心。中国现在还有200万个自然村,孙庆忠有再大的本事,就只能记录几个。但是有一种信念可以让我们立业:面对转型中的乡村,我们不是要寻找某个固定的答案,而是在寻找诸多可能性中的一种。在保护乡村的行列中,不是就我孙庆忠一个,今天坐在这里的人,带上你们的团队和热情赶赴乡村,被活化的乡村就可能是十个,被影响的就可能是一百个。我不指望每一个村落都能复育,更不希望在目前的情况下离村的年轻人都回村创业,我只希望在他们为自己的生存而四处奔波忙碌的时候,我们这些人能够替他们先存留一些文化记忆;有一天,当他们衣食无忧,故乡仍在。当然,每一个村落都存留是不可能的,但我希望它们至少能够有尊严地离去。

2013年12月7日,钱理群先生到中国农业大学做演讲,他讲到最后时,我已激动得热泪盈眶。他说:“就让我们从现在做起来,从自身做起,去影响周遭,继而影响社会,实现生命的悄悄的变革。”在村庄行动的几年间,我确实体会到我自己的生命在变化,我学生的生命在变化,我们在变化的过程中相互参照。我们没指望去影响几百万个村落里的村民,我们只想从自身做起,庆幸的是,一旦起步了,我们发现原来我们身边有那么多同道,曾经觉得遥不可及的艺术家、企业家,都成为了我的朋友,真可谓“德不孤,必有邻”!

RCRA乡村文化保护与发展志愿行动,聚合全国农研专家、志愿组织、公益社团、乡友力量,为亟需支持的乡村提供乡土调研、创意传播、社区凝聚、人才培训、生态修复、乡村设计、品牌孵化、创业众筹等多项志愿服务。作为北京志愿者联合会一级社团,RCRA本着精准造血、务实坚持、接力跨界、合作创新的态度,为全国乡村能力建设提供志愿服务。欢迎广大乡村基层管理者、社团领袖、研究人士、设计师、志愿者加入我们,一起实现“文化乡村梦”!

文化城市

文化城市