编者按:庚子年有个不寻常的开端,新型冠状病毒肺炎肆虐,数以万计的患者感染,数千条生命逝去,亿万中国人自觉居家隔离,生活工作模式已然发生巨变,一切令人始料不及。在这场没有硝烟的战争中,医疗卫生领域自然是主要战场,而建筑规划学科领域的一线设计人员在流行病医疗建筑设计及快速建造方面为救治病人提供了技术支持——火神山医院从建筑设计到交付使用仅用了10天,雷神山医院从决策建设到交付使用花费了14天——也有专业人士从健康建筑角度对防疫提出若干建议,还有热心的建筑学人在收治新型肺炎感染轻症患者的“方舱医院”建设方案公布后对进一步优化设计献计献策;建筑行业官方领军刊物《建筑学报》亦推出《为新型人类聚居而设计》特辑,思考如何以设计应对疫情。

作为扎根武汉的建筑专业期刊,新建筑微信公众平台“特别关注”栏目特推出“专业助力抗疫”专题,希冀围绕本次公共卫生突发事件,汇集建筑规划学科所能所想。

欢迎读到此处的你,或以建筑人和普通人的双重视角撰写在此次疫情之中对专业的点滴思考,发送至本刊新媒体部邮箱newarch_media@126.com,或在留言区写下你对“专业助力抗疫”专题的看法和提议,或向我们推荐与主题相关的优质好文并作简单点评。

愿闪光的灵感成为防疫、抗疫的基石。

近日,全国抗疫已初见成效,武汉疫情也逐步得到有效控制,我们的生活即将步入正轨。疫情尚未过去,医建、健康、养老已成为学科研究新热点。然而,此次全国范围内史无前例的居家隔离抗疫,是这场战“疫”行动得以有效推进的重要支撑,而居家隔离的战场在社区。作者从社区防灾谈起,对社区营造的体系和思路进行了简单梳理和反思,或能对致力于此的同仁提供借鉴。文章为NA特别关注“专业助力抗疫”专题第七篇,欢迎转发。

韩洁:厦门大学建筑与土木工程学院副教授,新加坡国立大学哲学博士,研究方向为遗产保护、乡村营建。

新冠病毒疫情使全球范围内社区防灾能力受到普遍考验,尤其在武汉市“封城”后相当长的一段时间里,最为严峻的疫情使社区医疗、防范救助等与社区能力相关的需求与问题突出地显现出来,引发建筑和城乡规划学科对社区建设的热切关注,以及对社区营造的积极思考。灾害危机之下,快速确定社区救助方案、积极排查援助对象、高效补给与配比发放物资等决策直接决定了社区的灾害响应能力和灾害防御结果。应对重大灾害和险情的决策伊始,在国内大部分社区都是自上而下地执行上一级比较纲要性和指标化的指令,然而不同的社区有可能会因为复杂的社区现实存在多样化的社区需求。危情之下,自上而下的任务制定未必能一次性涵盖全面(inclusiveness),势必会影响社区防御灾害的阶段性成效。但从进程上看,社区的建设,也体现在社区营造众多实现途径上,将会以实现社区可持续发展为目标,即在一个趋向环境友好、经济高效、社会公平的方向上。而自下而上、横向参与的多元商讨,以及系统的社区营造架构也应该尽量在第一时间同步参与,确立需求、反馈意见,这样有可能会形成社区建设发展进程中很多有益的补充。

我们的学科此前对社区层面的关注主要涉及以景观更新、社区养老、社区活动等作为主要实现途径的社区营造。实际上,广义的社区营造作为社区发展运动,可以被理解为“为增强社区的规范、社区支持和问题解决能力而做出的持续而全面的努力”(美国经济发展委员会,1996 ),社区营造是通过进程性的多元实现途径(建设内容)协调发展共同作用,最终实现“塑人”与“社区凝聚力”的社区发展与能力建设。不难看出,社区营造是以可持续发展为导向的,具有多元的实现途径(建设内容)。

从建设内容上看,社区营造本身既应该包含日常渐进性的建设内容,例如社区医疗和养老;也应该包含社区发展中可能遇到的、应对突发险情的防范性建设内容,例如社区防灾和救助。这些内容本身并不对立,但是,在决策制定的时候如果是按照单一对标、片面地进行养老建设或防灾建设,就会导致社区建设不全面,建设成果也多有薄弱面。多样化的建设内容来自不同的社区需求,比如公共卫生、环境改善、文化提升、特定人群关爱与培力等(留守、低收入、再就业、空巢、失独等等);基于多元社区需求的建设内容将体现社区决策的包容性(inclusiveness),并应结合渐进式的发展进程(可根据反馈作出协商与调整),统筹考虑人力、设施、物资等的分配占比,这样的决策进程将体现出社会、经济、生态层面的可持续性。由此可见,社区建设内容的多元性和进程的可持续性都需要多元参与和及时反馈(决策包容性)、问题总结与调整完善(能力建设进程的可持续性),以实现社区营造的最终意义——社区发展与能力建设。

从社区营造的角度看待新冠病毒疫情中的社区防灾建设,社区层面的重要性和突出贡献不可否认,与此同时,有一些现象可以通过学界的思考,帮助我们更深刻地理解社区营造。社区营造不应该以具体项目的阶段性完成代替社区全面建设的长期目标,而应该多元包容地纳入对社区现实、社区居民需求的考量(因为每个社区的居民是不一样的),参考多方意见(和社区发展密切相关的纵向、横向机构和专业组织),共同制定社区综合的发展目标,全面又有针对性地开展社区营造体系架构。

除了我们常见的街道办事处、社区居委会自上而下的参与( top-down vertical participation),以及鼓励社区居民以自下而上 (bottom-up vertical participation) 的方式积极反映需求、参与讨论、制定决策等参与方式,当下已经有很多设计师通过社区规划师、建筑师的横向(professional horizontal participation)角色在社区工作中发挥着积极作用。此外,我们还可以注重社区中的横向机构在社区工作中的参与(institutional horizontal participation),建立以社区主导、居民为主体、相关机构协助参与的纵横交错的社会网络。比如社区发展相关的专业组织和工作者、一些非营利的地方发展助力机构等(社区不同,故难概同),他们能较为专业地分析判断社区问题和潜在的发展风险,如防灾和医疗救援、社区文化、社区竞争力、乃至社区认同等问题,居民个体不一定会关注,便需要专业化中间机构的参与和引导决策。

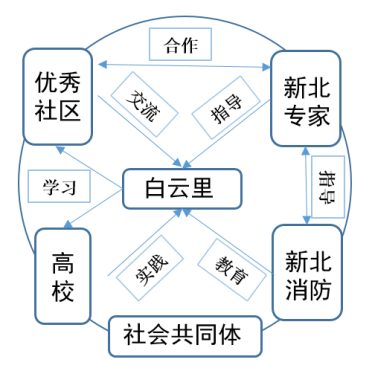

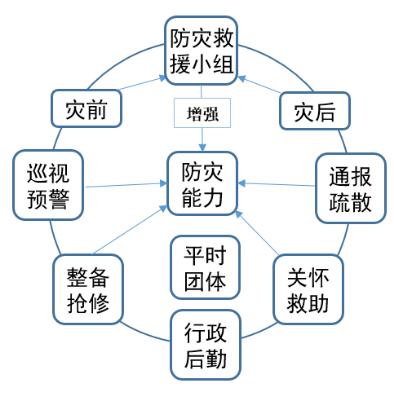

在社区营造的进程层面,相关系统的营造体系架构(社区建设决策制定—多元实现途径并行—过程反馈联动),是有可能也有必要在我们的建筑与城乡规划学科中做探讨的。各地韧性社区的具体实现途径和营造架构(图1),都值得我们深入学习和思考。

▲ 图1 台湾新北市白云里韧性社区防灾能力建设图示:左图为参与构成,右图为运作流程(资料来源:参考文献2)

社区营造架构应基于多元实现途径共同作用的整体架构协同发展,而不仅是单一指标导向。这些不同的实现途径的整体架构应(可以但不止于)包括以下进程:①目标制定,也就是社区愿景。目标制定的关键是体现可持续发展的价值观(环境友好、社会公平、经济发展)。②问题认定,包括核心问题和辅助问题两方面。认定过程应该体现全面包容性、日常性与突发性,也要考虑问题的重要性和紧迫性。③实现机制。这个过程应该是多个任务与途径并行的网络化进程,包括常态和应急状态的弹性互转与支撑、甚至空间和功能设施也要有共享的弹性机制,虽然灾难有突发性,但建设内容的结构性缺失无疑将影响社区韧性。④ 反馈评价和完善机制。对社区营造架构进行评价的方式除了现在广泛使用的指标导向,还应该包括长效的反馈和回顾,要根据出现的问题和建议进行渐进性的调整完善。评价应答机制是否有效,只有在进程中反复调整才能逐步显效,而不太可能仅以节点式的指标性检验轻易实现。⑤能力建设。在社区营造中,贯穿始终的,是要为社区居民、社区工作人员和其他参与者提供持续的能力培养与提升计划,观念改变可能是最难的,但结合社区愿景和社区共同体的发展目标,也是突破口。

如果把这几点放在一个整体性的社区营造框架中,在进程中持续进行观察与及时调整,可能我们会发现各类一刀切的指标并不是最重要的,而社区的全面成长(可能有快慢之别),也就是在透过社区营造的多元的实现途径所呈现的工作进展中,社区发展各参与方经过多次往复的相互磨合、协商调整,产生同情与同理心、拥有社区依恋与认同,即在社区营造进程中逐渐产生宝贵的社区社会资本,如信任、互助、合作、互惠、认同感、荣誉感、与使命感等等,才会使我们的社区成为积淀高质量社会价值的空间。

1、美国经济发展委员会MO W. Community Building: Building Community Practice[J]. Social Work, 1996, 41(5): 481-499.

2、蒋浩宇,刘佳欣,孙忆恺. 社区资本在韧性社区防灾体系构建中的应用探讨——以台湾白云里社区为例[C]//持续发展 理性规划——2017中国城市规划年会论文集(01城市安全与防灾规划),2017.

专业助力抗疫(二)|关于诊室内医护人员防护:防疫诊室送风与排风口设置的优化建议(转载)

专业助力抗疫(三)|临时医疗隔离单元“负压胶囊”概念设计补记

专业助力抗疫(五)|新冠疫情下,对养老建筑设计的反思(2) ——老年人照料设施照料单元划分的思考(转载)

专业助力抗疫(六)|浅谈方舱优化设计:从“隔离区”到“庇护所”

编辑、校对/方盈

视觉/徐梦菊

感谢关注《新建筑》微信公众平台

↓↓欢迎扫码加关注↓↓

原文始发于微信公众号(新建筑):专业助力抗疫(七)|反思:今后,在社区层面我们还能做点什么?

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏