篇首语:

方 向

建筑设计所 总建筑师

在全民居家“抗疫”的日子里,我们一边感动鼓舞,一边忧心忡忡。感动的是看到了举国体制的巨大优势,看到了前方医护人员的舍身义举,看到了普通百姓的坚守仁爱。而忧心的是,我们的国家、我们的城市在疫情肆虐时暴露出的应急体系的若干问题。我们能从这次“战疫”中汲取什么经验、教训?我们建筑设计专业人员该做点什么?

( 图片来源于网络 )

2月3日,习近平总书记主持召开中共中央政治局常委会会议,指出:

要针对这次疫情应对中暴露出来的短板和不足,健全国家应急管理体系,提高处理急难险重任务能力。这次疫情暴露出我们在城市公共环境治理方面还存在短板死角,要进行彻底排查整治,补齐公共卫生短板。

2月5日,习近平总书记主持召开中央全面依法治国委员会第三次会议,强调:

要完善疫情防控相关立法,加强配套制度建设,完善处罚程序,强化公共安全保障,构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控法律体系。

及时总结防治疫情的经验、优势,认真检视我们工作过往的失误、不足,深入研究应对策略、措施,现在正当时。在国家正式出台符合我国国情的民用建筑公共卫生安全相关的设计法规之前,我们建筑设计行业的同仁们是否可以探讨、研究一下建筑设计应对流行性疫病的策略、措施,并在力所能及的范围内积极实践、谨慎求证呢?

本文试着从国内外概况、应对策略、技术措施 三个方面探讨应对流行性疫病的建筑策略,限于时间和篇幅,本次研讨对象为一般民用建筑,不包括医疗卫生等专业性较强的建筑类别。

一

国内外概况

01

国际方面

以美国为例,其城市综合防灾规划体系具有较强的系统性,强调部门协作、注重规划过程、重视技术工具,价值导向上将防灾目标与行动高度契合,并建立动态持续的更新机制。

纽约“9.11”恐怖袭击之后,由100多位各行业资深专家联合编写的《建筑安全规划设计手册(Building Security Handbook for Architectural Planning and Design)》,在对“9.11”及类似公共安全事件调查研究的基础上,围绕防恐怖袭击、防自然灾害、防生化袭击、预防犯罪和暴力等多方面主题,从规划设计、技术支撑、管理运维、保障机制等方面提供了一系列建筑安全原则,其中列举了不同建筑类型的安全设计要点,内容全面、详实,具有很好的借鉴意义。

《建筑安全规划设计手册》

《Building Security Handbook for

Architectural Planning and Design》

不可否认,相对完善的法规与技术体系,让美国始终处于突发性公共卫生事件应急管理的国际前沿水平。但从实际应对2001年以来的炭疽危机、SARS流行、高致病性禽流感H5N1疫情的效果来看,美国的公共卫生应急反应体系仍然存在诸多不足。

他山之石,虽可攻玉,但须结合我国国情与体制特征区别对待、重点加强。

02

国内方面

相较于美国等发达国家,我国城市综合防灾规划体系建设尚处于起步阶段,引导机制不甚健全、技术手段有待完善、操作模式尚需规范,需要在法律法规、组织机构、规范标准、技术支撑、协作机制、公众参与等方面系统完善。

目前我国卫生防疫类法律法规主要包括《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《突发性公共卫生事件应急条例》等,重点针对食品安全、疾病控制等专业内容。由住房和城乡建设部发布的,2019年3月1日起实施的《城市综合防灾规划标准》,标志着我国城市综合防灾的专业技术体系构建步入正轨,为相关技术体系的编制、实施与评估提供了有力依据。

此次防治新冠疫情期间,国家和地方紧急出台了若干针对应急医疗建筑、办公等场所以及空调设备的防疫措施、标准,一定程度上解了“燃眉之急”。然而,我国现行的规划与建筑相关的卫生安全相关法规,主要涉及生物安全、医疗卫生、餐饮业、食品生产、农牧渔业生产等行业规范,以及空调系统、饮用水等与公共卫生安全关系密切的专业标准,并没有应对流行性疫病的策略和措施,民用建筑设计中应急救灾、卫生防疫、防爆防化等方面的要求几乎是空白。

二

应对策略

01

顶层设计

应对流行性疫病不仅需要着手完善现有的医疗和疾控专业体系,更需要转变观念,全民参与、全社会一起行动才能完成这个系统工程。建筑空间本身虽不能阻止疫病发生,但由于与老百姓的日常生活息息相关,科学合理的建筑策略可以有效降低流行性疫病感染的风险,并减缓病毒传播的速度。因此,建筑设计应对流行性疫病的策略也是整个公共卫生安全技术体系的有机组成部分。

笔者大胆设想并建议,应对流行性疫病的建筑设计策略体系可以采取纵横双向的框架结构,即:

纵向贯穿,建立并完善法律、法规、规范、标准等多层级的行政法治体系,自上而下地进行规范、指导、监督、约束;

横向协同,建立并完善设计、建设、管理三位一体的专业技术体系,设计上规范标准、建设上健全措施、管理上积极引导。

02

构建原则

专业技术体系,可以参照分级分类、科学创新的原则构建,即:对于不同类型的建筑,根据与公共卫生安全的关系疏密,执行不同级别的技术标准;对于不同专业、不同层级的技术措施,根据其支撑公共卫生安全的作用权重,发展重点领域、强化关键技术。需要强调的是,对新建建筑(增量)与既有建筑(存量)应区别对待,新建筑新标准,既有建筑可综合考虑实际条件、功能定位等因素进行针对性的升级改造。

法规系列分类分级

◾ 对于与公共卫生安全关系密切,特别是流行性疫病发生、传播风险较高,危害程度较大的公共建筑及场所,如大型超市、农贸市场、公共食堂、餐厅及其厨房、食品加工用房、公共卫生间等,采用A级标准。

◾ 对于与公共卫生安全关系密切,特别是流行性疫病发生、传播风险较高,有一定危害程度的居住类建筑,如集合住宅、公寓、宿舍、养老院、酒店等,采用B级标准。

◾ 对于与公共卫生安全关系密切,特别是流行性疫病传播风险较高、人员密集的公共建筑及场所,如各类大型场馆、交通场站、大型商业、教育设施、托幼保育、行政办公、科研机构等,采用C级标准。

◾ 其他建筑或场所,采用D级标准。

设计系列科学创新

◾ 充分利用现代建筑技术、医疗技术、信息技术、生物技术、制造技术,创新设计、规范建设、科学管理。

◾ 补充、完善相关配套指标、设施标准,在城市、街区、建筑,乃至功能单位、居住套型的各个尺度层级,编制明确、具体的应对流行性疫病的指导原则和技术措施。

◾ 对于防渗漏、易清洁、抗抑菌、防感染等相关技术或产品,特别是上下水管道系统、通风系统等相关产品或技术的研究开发、推广应用方面,加大投入力度。

◾ 对于特别类型、功能重要的建筑,研究、制定相应的“免疫建筑”技术标准。

三

技术措施

01

措施体系

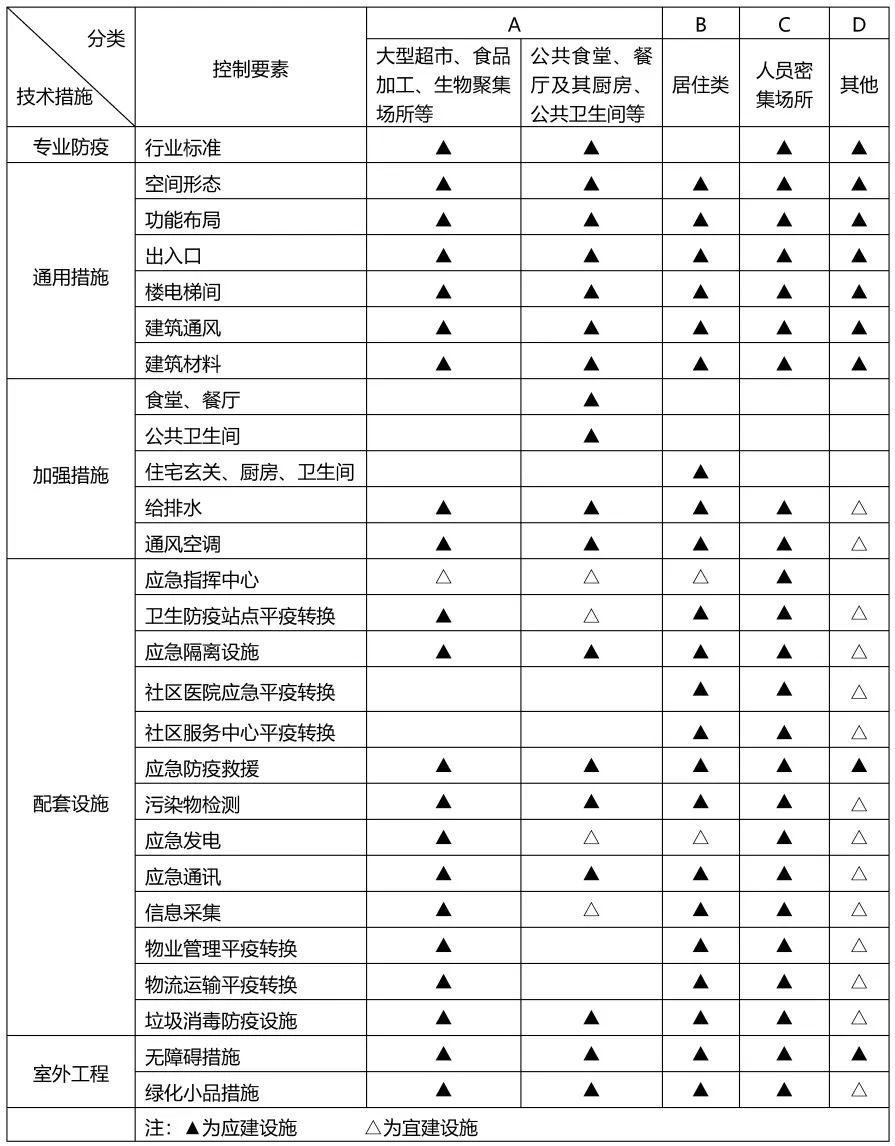

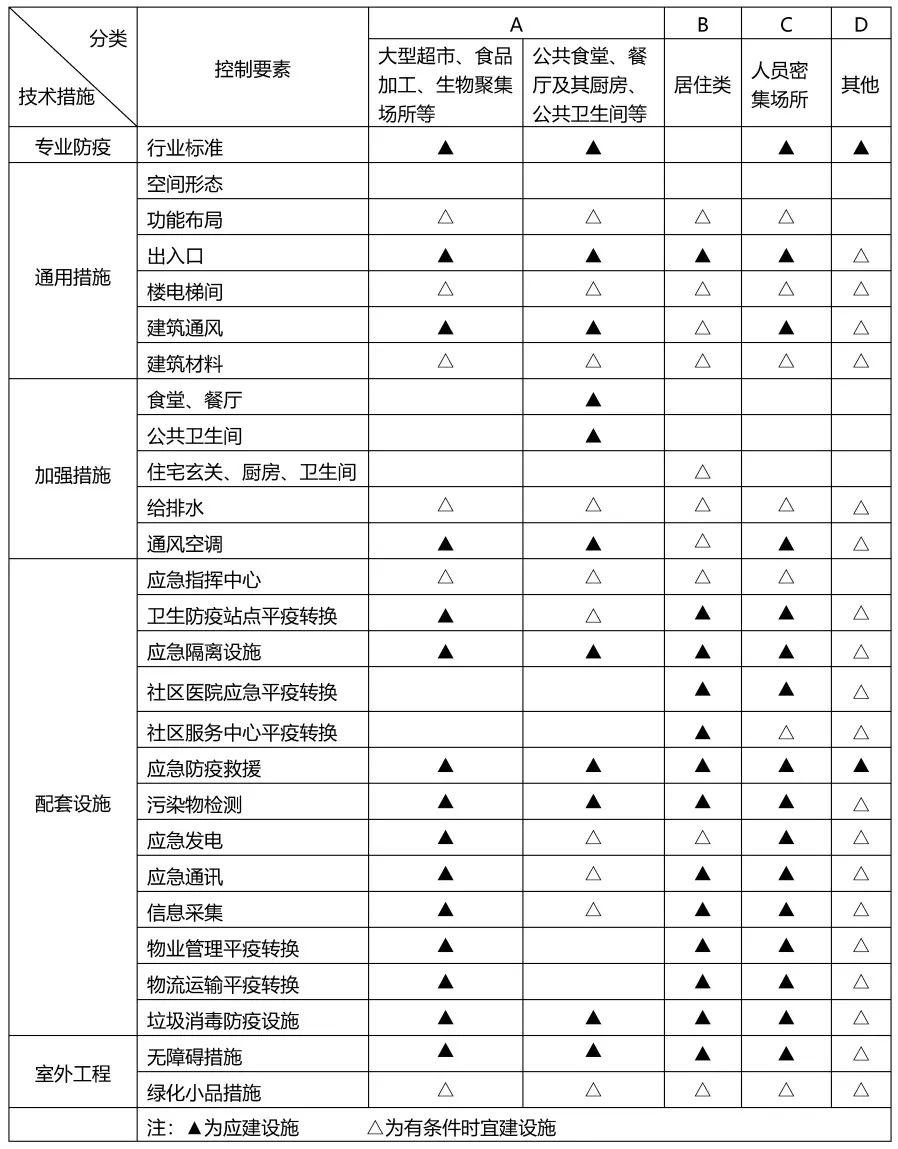

根据建筑类别性质、人员密集程度及各类场所对公共卫生安全关系权重,参照应对流行性疫病的策略原则,笔者分类分级草拟了建筑设计措施体系。囿于时间和水平,难免疏漏,权且当做抛砖引玉,供大家研讨参考。

为了方便理解,笔者将该措施体系简化为“民用建筑卫生防疫设计分类措施表”,按新建建筑和既有建筑分别列出,见下表。

新建民用建筑卫生防疫设计分类措施表

注:人员密集场所包括各类场馆、交通场站、会议中心、商业综合体、教育设施、行政办公、科研机构等;居住类包括住宅、公寓、养老院、宿舍、酒店等。

既有民用建筑卫生防疫改造分类措施表

注:人员密集场所包括各类场馆、交通场站、会议中心、商业综合体、教育设施、行政办公、科研机构等;居住类包括住宅、公寓、养老院、宿舍、酒店等。

02

控制要素

需要说明的是,“民用建筑卫生防疫设计分类措施表”中“技术措施”一项,“室外工程”已在“漫谈之一 城市环境篇”论述,“配套设施”将在后续专篇中研讨。本文则主要针对“通用措施”与“加强措施”的各项控制要素,逐项进行简要探讨。参照我国现行规范的文字表述惯例,以“宜”、“不宜”、“应”、 “不应”等用词区别不同技术措施的重要性和必要性。个人观点,仅供研讨。

通用措施

所有与公共卫生安全关系密切的民用建筑,均应采取应对流行性疫病的通用措施,主要控制要素包括空间形态、功能布局、出入口、楼电梯间、通风空调、建筑材料等方面。

1、空间形态

◾ 布局方式 合理布局建筑组群形态,为建筑单体营造良好的自然通风环境条件。

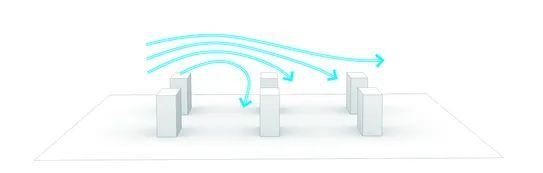

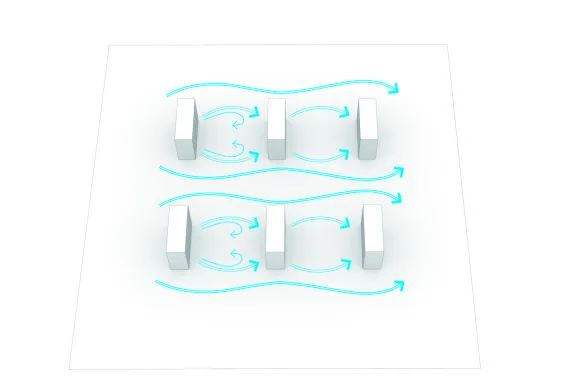

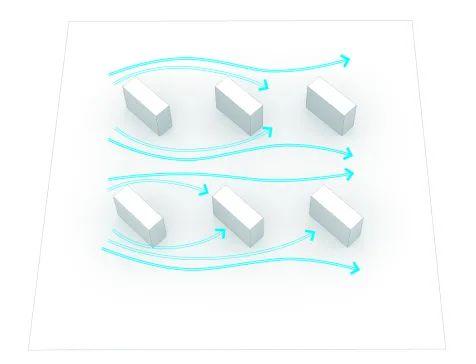

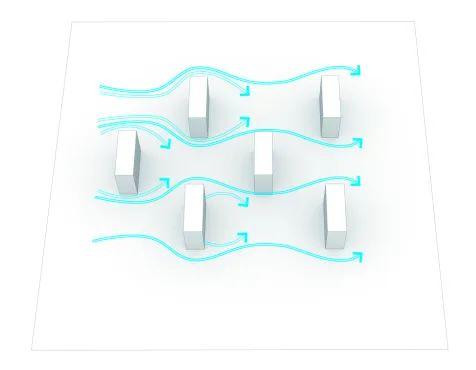

一般情况下,自由式、错列式的建筑组群平面布局较有利于自然风的导入,行列式、周边式次之。垂直方向上,建筑组群的高度错落有致,有效增大迎风面的空间形态,利于建筑组群内部环境的空气流动。

行列式布局

(a)风影示意

(b)有利于冬季避风

围合式布局

(c)有利于冬季避风和加强自然采光

(d)有利于夏季通风

◾ 建筑朝向 应根据各地常年主导风向、城市功能布局等因素具体分析、合理布置。

◾ 建筑间距 应依据各地日照标准核定,并在现有标准的基础上适当提高,以增加日照时长和质量。

◾ 建筑体型 应考虑科学合理的建筑体型,有效利用外部风环境,促进气流引导、对流通风、表皮预热等被动式机能,改善建筑室内物理环境质量。

2. 功能布局

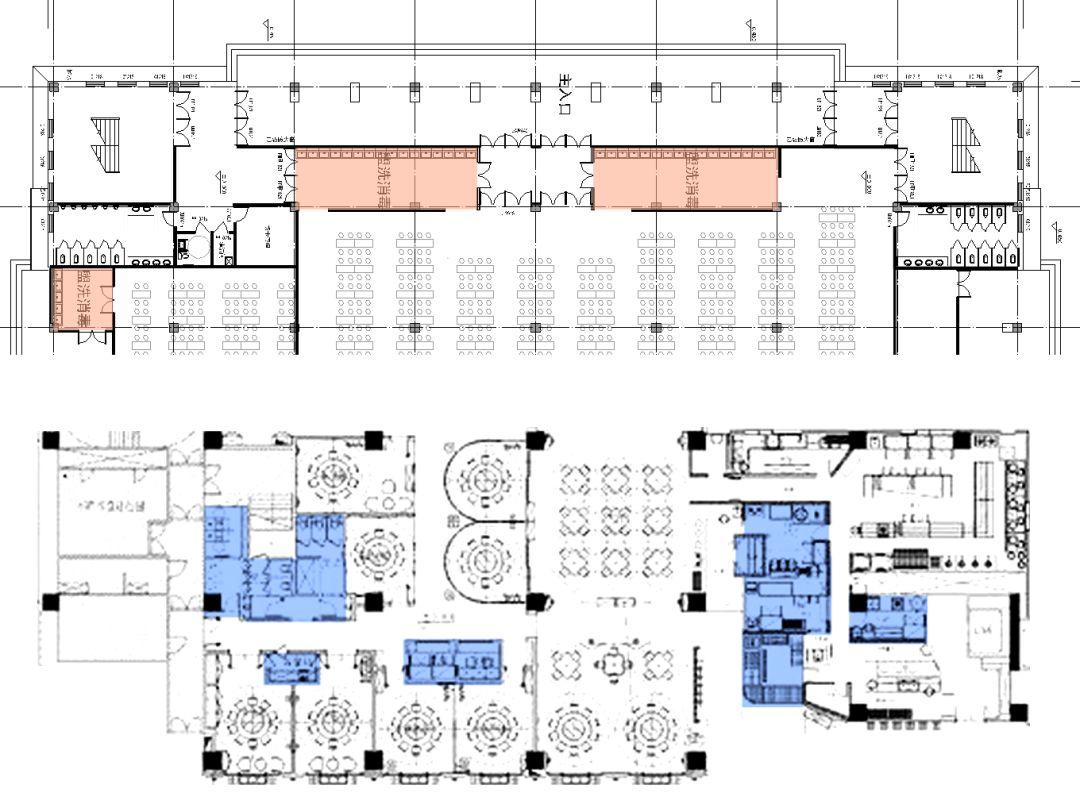

◾ 平面布局应注意洁污功能分区、交通流线组织,同时应尽量避免狭窄、日照和通风条件不良的“空间死角”;

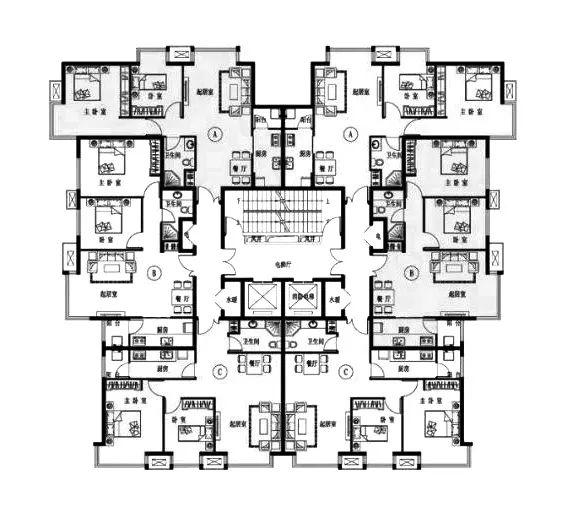

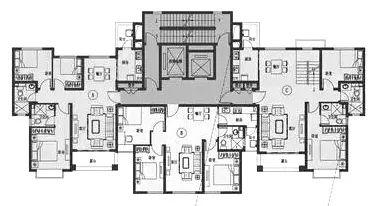

◾ 集合住宅不宜采用内天井式和深凹槽型平面;

一般情况下,围绕内天井和深凹槽布局的房间多为厨房和卫生间,是户内空间中主要的空气污染源。当内天井无法形成正压的情况下,夹杂病菌的污浊空气就会长期积聚其中;此外,建筑的内天井和深凹槽还会诱发“烟囱效应”,底层空间中的污染物和病菌随空气上升至顶层空间,为疫病的发生和传播埋下安全隐患。

◾ 塔式住宅和一梯多户的住宅户型,应明确空气流通通道,以实现合理、有效的自然通风条件;单一朝向的户型应采取自然通风构造措施;

◾ 门窗位置应有利于房间通风换气,同时应注意合理利用风压,减少涡流区。

3. 出入口

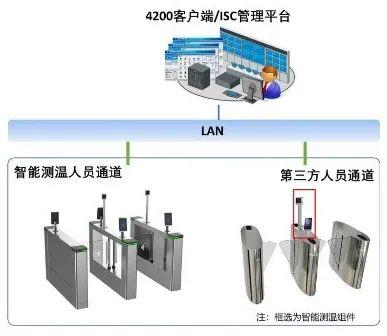

◾ 实行封闭管理的城市功能单元,出入口应采用智能化门禁系统,宜配置无接触式出入、紫外线自动消毒装置或其他消毒设施;

◾ 建筑出入口宜设置人流疏导指示标识,采取出、入口分离措施;

◾ 建筑门厅(含车库)宜设人脸识别或其他智能化门禁系统,门内宜设置低位脚触式或声控开启装置;有条件时宜设脚垫消毒、紫外线消毒、远程红外线体温检测等装置或设施。

出入口智能化门禁系统

疏导指示标识

4. 楼电梯间

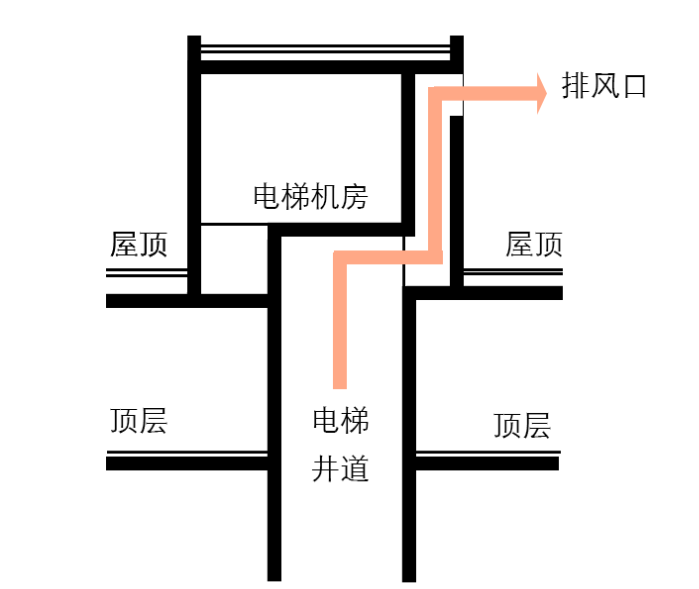

◾ 电梯竖井顶部应设置排风设施,以保持电梯轿厢空间的空气质量;

◾ 电梯日常运行控制宜采用声控设备,降低接触式感染风险;

◾ 所有居住建筑电梯均应符合无障碍要求,担架电梯应满足住宅规范的要求。

◾ 居住建筑楼梯间应优先采用自然通风方式,公共建筑楼梯间宜采用自然通风方式;

◾ 大型公共建筑不应采用剪刀梯的楼梯形式,避免紧急疏散时因识别错误造成的人员伤亡等公共安全问题;

◾ 楼梯扶手应采用易清洁材料,楼梯踏步应采用防滑措施。

电梯井道顶部排风剖面示意

5. 建筑通风

◾ 人员密集场所宜采用自然通风方式;当采用机械通风方式时,通风换气量应严格按通风专业设计标准执行;

◾ 人员密集场所及重要功能建筑,空调新风口应设置于建筑顶部;

◾ 有条件时,人员密集场所宜配置空气净化器装置(新风机),应定期清洗更换空过滤集尘部件;

◾ 有条件时,住宅户内宜配置通风系统,满足关闭门窗时的通风需求;

◾ 地下车库应优先采用自然通风方式;

◾ 地下建筑或设施的进、排风口应高位(距地高度2.5米以上)设置,或采取有效的防护遮挡措施。

6. 装修材料

◾ 应优先选用抗菌、绿色、环保、易清洁的新技术材料;

◾ 各类卫生洁具应采用易清洁的材料,方便清洁消毒;

◾ 水龙头应采用不锈钢等防锈、易清洁的材料,水龙头开关应采用自动感应开关或高位球型转动开关,方便手臂操作;

◾ 各种用途的作业平台,台面应采用抗菌、易清洁的材料。

自动感应开关

应优先选用绿色材料

加强措施

1、食堂、餐厅

◾ 食堂、餐厅等就餐空间应执行卫生防疫部门制定的专业防疫标准;

◾ 宜采用自然通风方式,当采用机械通风方式时,通风换气量应按通风专业设计标准执行;通风、空调管道的防疫消毒工作应按专业防疫标准执行;

◾ 食堂、餐厅等就餐空间(含小餐厅)应设置相对独立的洗手池、消毒设施;

◾ 水平污水管不应穿过餐厅、厨房,不应采用明沟排水方式;

◾ 应采取防蝇、鼠、虫、鸟及防尘、防潮等技术措施或装置设施;

◾ 应单独设置专用房间存放卫生清洁器具;

◾ 地面及各类作业平台、水池等设施、设备的表面,均应采用无毒、抗菌、易清洁材料。

食堂和餐厅中,相对独立的洗手池、消毒设施

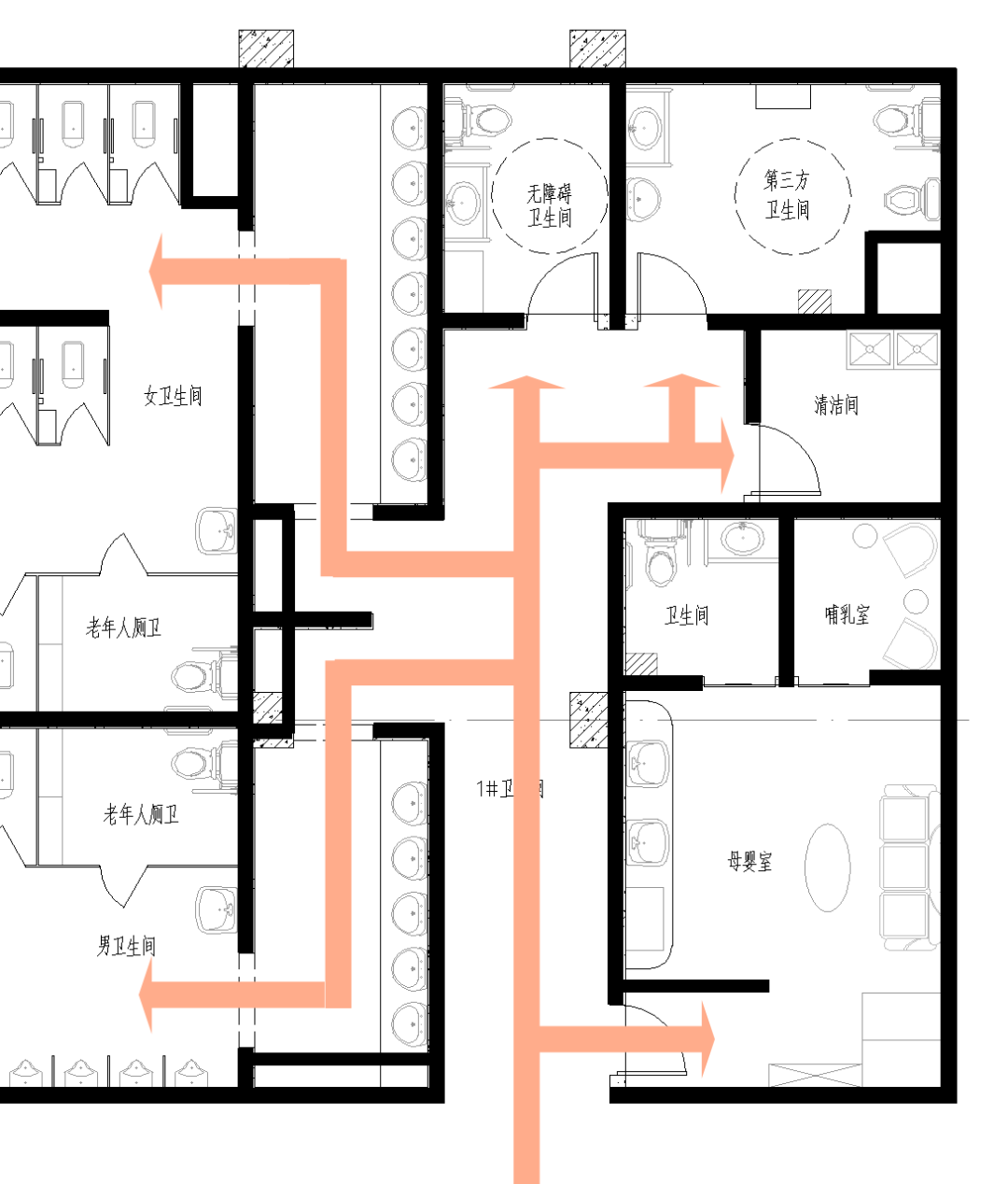

2. 公共卫生间

◾ 室内公共卫生间出入口形式应优先采用具有防视线干扰作用的无门通道;

◾ 母婴室出入口应单独设置,不应与公共卫生间共用;

◾ 公共卫生间宜设置专用前室和专用清洁间;

◾ 公共卫生间宜采用集中管道井形式;

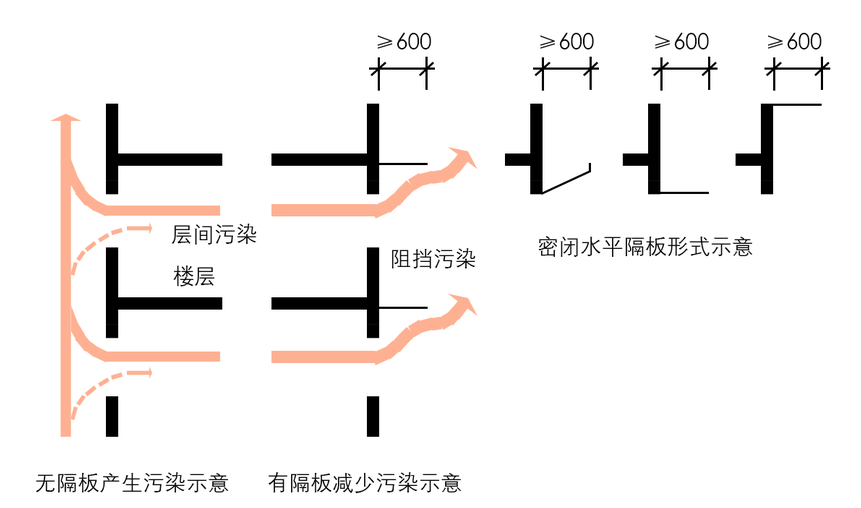

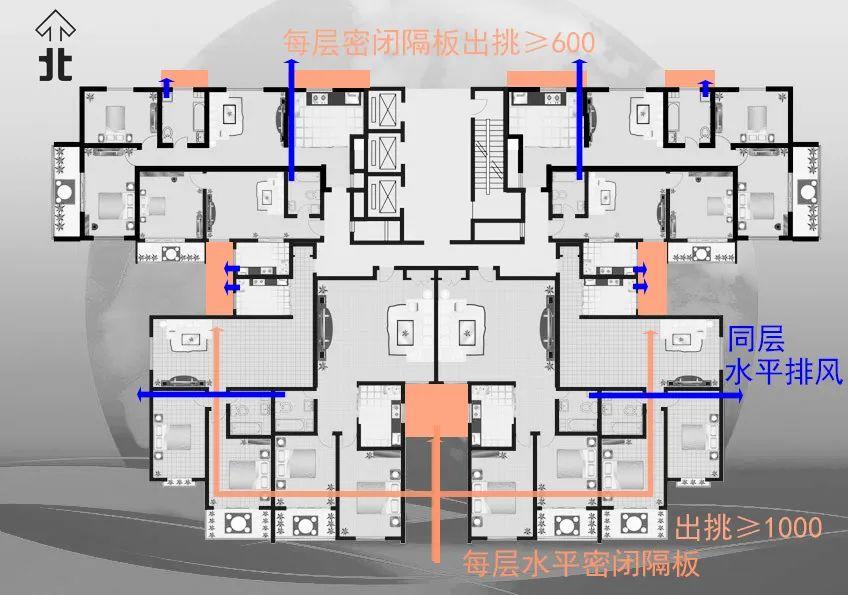

◾ 公共卫生间应优先采用自然通风方式;当采用自然通风方式时,应防止对上下楼层的空气污染,窗口上方宜采用整开间出挑≥0.6米的密闭档板隔离;机械通风系统的管道、风道应采用防污染密闭风道;

◾ 公共卫生间出入口宜设置脚垫式消毒、紫外线消毒等装置或设施;

室内公共卫生间平面布置

◾ 室内卫生间出入口应优先采用视线遮蔽的无门通道;

◾ 母婴室出入口应单独设置,不应与卫生间共用。

◾ 宜采用有前室做法;

◾ 宜采用集中管道井做法;宜采用专用清洁间做法;

◾ 应优先采用自然通风;自然通风应防止对上下楼层的污染,窗口上方宜采用整开间出挑≥0.6米的密闭档板隔离;

◾ 机械通风的管道、风道应采用防污染密闭风道;

◾ 出入口设计宜设脚垫消毒设施、紫外线消毒设施等;

自然通风时应防止层间污染

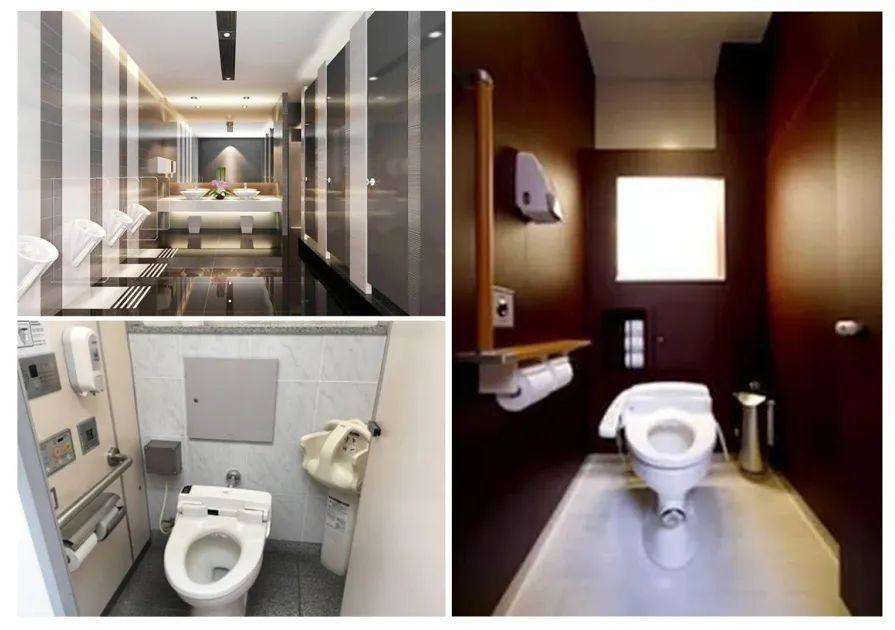

◾ 公共卫生间隔间分隔挡板宜采用通高密闭做法,防止疫病交叉感染。当采用半高隔间挡板做法时,底部不应留任何空档,且隔间挡板高度不应小于2.2米;隔间挡板应采用密闭、防水、抗菌、易清洁材料;

◾ 公共卫生间隔间内应设置扶手、纸筒架、挂衣钩、手机托、USB充电口等人性化设施,宜设置小型洗手池或水箱连体式洗手池;

◾ 公共卫生间应采用自动感应冲水或脚动开关冲水装置。

公共卫生间隔间做法,分隔挡板、内部设施参考

◾ 有条件时,公共卫生间宜适度增加空间净高;

考虑到污染的空气一般滞留在上部空间(1/3层高)的特性,适当增加房间净高可以降低病菌与使用者接触的几率。

◾ 房间阴角宜采用圆弧设计,便于日常清洁作业;

◾ 使用中水水源的场所,应在显要位置设置防误饮、防误用警示标志。

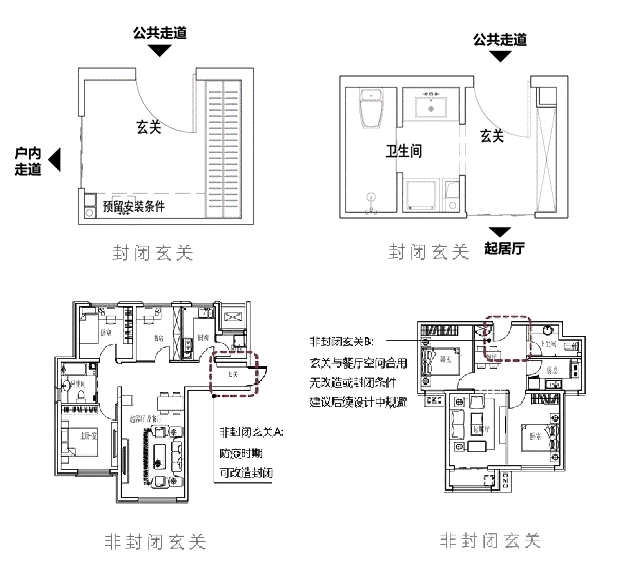

3. 住宅玄关、厨房、卫生间

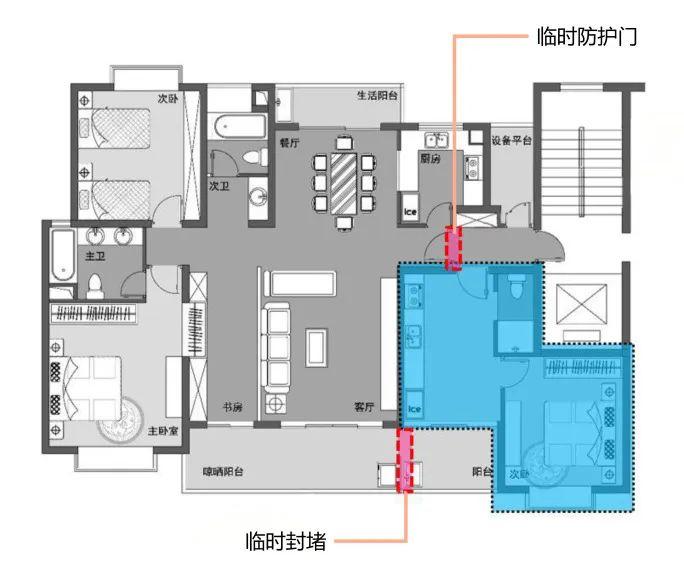

◾ 住宅玄关宜形成简易封闭的空间,应考虑换洗、清洁、消毒等功能及装置设施的预留条件,宜设置洗手池,以满足新的洁-污分区要求。

作为户内与户外的过渡空间,有助于阻断流行性疾病的传播途径,有效避免疫病的传播。

(本组图片来源于网络)

◾ 厨房、卫生间应优先采用无内天井、无深凹槽的平面布局,当采用深凹槽、内天井平面布局时,应在外窗洞口、排风口处考虑防空气污染措施。

塔式住宅和一梯多户板式住宅不利于通风,交通核交叉污染

分交通核虽然可实现自我的南北通风,降低在交通核交叉感染风险,但内天井的存在也加大了上下楼层的交叉感染风险。

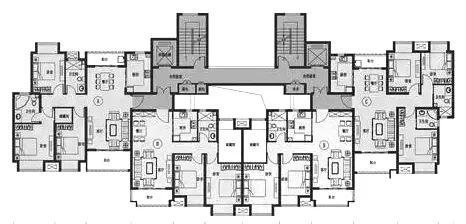

应提倡板式无凹槽无内天井的平面布局

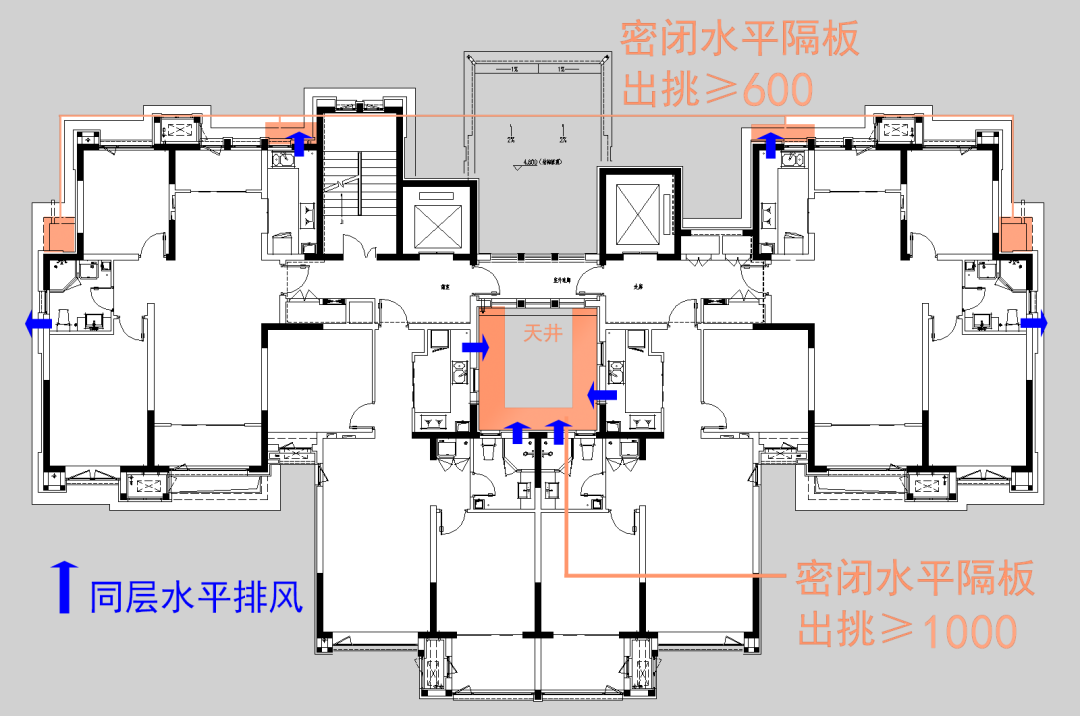

◾ 厨房、卫生间采用自然通风方式时,应防止层间污染,对外门窗洞口上方宜采用整开间出挑净尺寸不小于0.6米的水平密闭档板,或利用空调隔板等密闭水平隔板作层间隔离;凹槽内的水平密闭档板出挑净尺寸不小于1米;

凹槽平面、内天井的防护措施,厨房卫生间的排风

凹槽、内天井内各房间的防护措施,层间隔板

厨房、卫生间自然通风时应防止层间污染

◾ 厨房、卫生间不应通过公共走廊间接采光、通风,厨房门或送菜流线不宜位于或穿过玄关、储藏室等污染性空间。

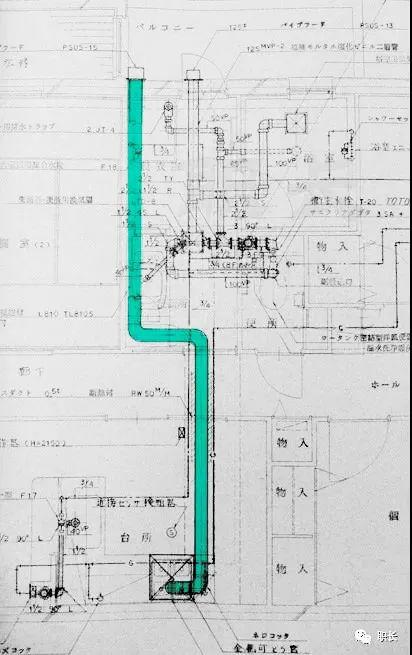

◾ 厨房应取消油烟排风竖井系统,采用同层直排室外系统及设备。

现行规范明确规定,厨房应直接对外并设专用油烟排风竖井。从实际情况看,油烟排风竖井的倒灌现象非常普遍、严重,是住宅室内环境严重的污染源。由于餐饮习惯、烹饪方法的不同,国外住宅厨房的油烟污染较轻,处理起来相对容易。借鉴国际和日本经验,结合我国国情,建议厨房排油烟采用同层直排室外的做法,取消竖井油烟排风系统,彻底消除倒灌污染;为防止外墙污染,应采用易清洁金属风口、适当采取遮蔽格栅等措施。

◾ 厨房外墙宜设机械通风设备,以实现日常、特别是冬季强制排风功能。

(资料来源:《日本厨房没有烟道还不串味》作者职长)

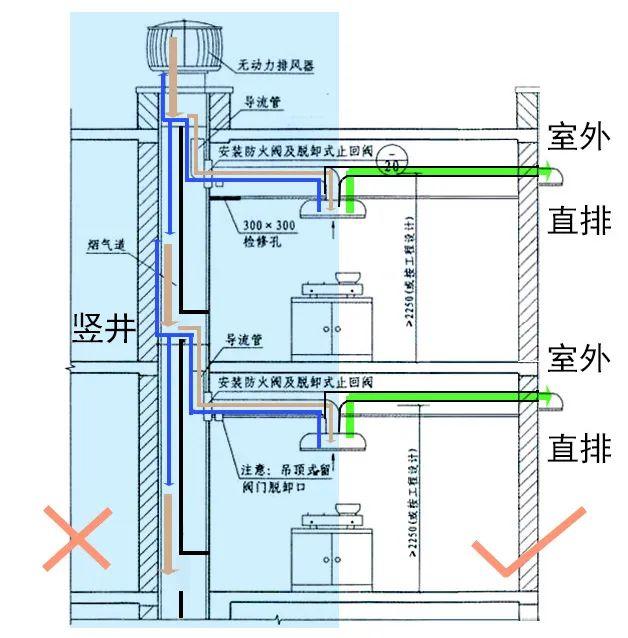

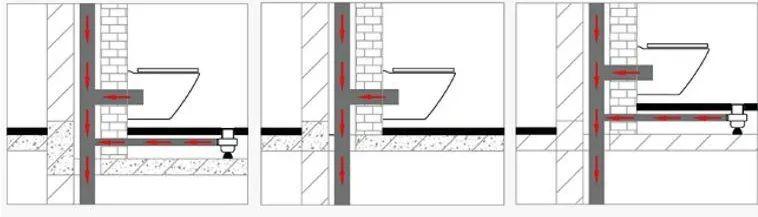

◾ 卫生间应取消竖井风道系统,优先采用自然通风方式。采用自然通风方式的卫生间,外墙宜设机械通风设备,以实现日常、特别是冬季强制排风功能;无自然通风的卫生间应采用水平风管同层直排室外方式,卫生间应设自动排风,排风系统应设止回措施;卫生间排风系统设计,应考虑排除湿区空气、排除马桶区的污染空气。

现行规范规定卫生间可明可暗,不论明暗均应设竖井风道(多采用变压式)。从实际情况看,竖井风道的倒灌现象及其普遍,是房间空气的主要污染源。借鉴国际和日本经验,并结合我国国情,建议优先采用自然通风并取消竖井风道;自然通风的卫生间外墙宜设机械通风设施,解决平时和冬季强制排风功能。无自然通风的卫生间应采用水平排风管道同层直排室外的方式,虽然水平风管占用了房间顶部的部分空间,但由于竖井风道的取消,卫生间的使用面积会相应增加。此外,现在饱受诟病的卫生间和厨房的竖井风道串味问题,以及室外通风口冬季冷风倒灌问题,粗陋的产品设计和质量是主要原因。

厨房竖井与室外直排示意

风压变化造成倒灌污染,设备简陋造成事与愿违

粗陋的产品设计和质量是造成倒灌的主要原因

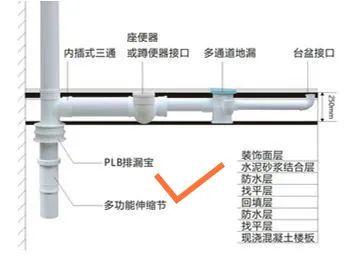

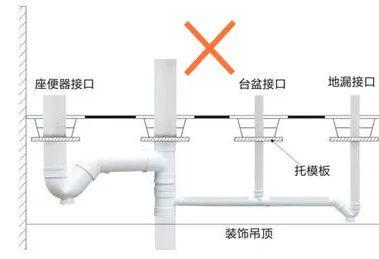

◾ 厨房、卫生间应优先采用不降板同层排水系统,所有贯穿楼层的竖向管道应采用管道竖井隔离。

同层排水与非同层排水示意图

同层排水的三种方式:

降板式同层排水 墙排式同层排水 抬高式同层排水

(图片来源于搜建筑 公众号)

降板,是卫生间常见的一种构造做法,是指局部或全部降低卫生间结构板标高,以预留卫生洁具的水平管道和其他设备的安装空间,并使卫生间与其他房间的地板完成面保持无障碍平接。采用降板的结构做法时,卫生间结构楼板与周围墙体之间的封闭凹槽空间易长期积聚污水,滋生病菌,成为重要污染源。因此,卫生间采用降板构造做法时,应尽可能缩减降板高度,并应采取可靠耐久的防水措施,填充材料应采用密实不吸水材料,防止污水积存。

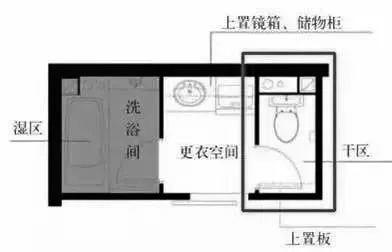

◾ 卫生间平面功能分区宜洁污分离、干湿分离。

客卧或老少居设独立卫生间,方便家庭内部进行隔离

卫生间宜洁污分离、干湿分离

(本文中部分图片来源于网络,如有异议请联系作者删除)

应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈之一 城市环境

应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈之二 建筑设计

应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈之三 配套设施

应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈之四 机电设计

————END————

感谢阅读|分享

联系我们

请在微信后留言

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏