篇首语:

方 向

建筑设计所 总建筑师

在武汉抗击疫情的“战场”上,我们注意到这样一群人,他们从事着非常规的工作:小区出入管理、入户信息调查、疫情追踪记录、患者隔离送医、居民代购服务、社区纠纷处理……众多繁杂又必须用心的事项落在了他们身上。隔离用房不够、防护装备不够、救护设备不够,意识不够、人手不够、睡眠不够……什么都不够。什么原因?除了疫情太猛造成的措手不及,还有部分原因是我们城市的规划、建设、管理没有给予卫生防疫配套设施完整、明确、合理的法规、标准支撑。

( 图片来源于网络 )

先期“漫谈之二 建筑设计篇”已经在国内外概况、应对策略、技术措施三个方面进行了广泛、深入的探讨,本期将重点围绕技术措施中“配套设施”部分的内容继续研讨。仍需要说明的是,限于笔者的专业领域和从业经历,本文研讨对象为一般民用建筑,不包括医疗卫生等专业性较强的建筑类别。

从“非典”到新冠肺炎,落实疫病防治“属地责任”,应对流行性疾病的技术措施离不开国家、城市乃至社区等多层面的协同配合,需要应急物资、防疫设备、医疗器械、隔离设施等多方面的专业支持。

现实生活中,应对流行性疫病,不同的建筑类别、不同的功能区域、不同的使用人群,需要不同标准和内容的配套设施,包括硬件设施、软件设施、管理运维等。现行国家及地方法规中,对于各类建筑配套设施都有明确、详细的规定。但是,应对突发灾害、流行性疫病等危害公共卫生安全事件的配套设施,其防控规划、指标标准、技术措施相关的法规制定需要提上议事议程,补上防灾防疫这一课。

01

设施分类

按照我国现行的专业法规和规范,各类民用建筑均规定了不同内容、标准的配套设施。以居住小区为例,配套设施包括教育、医疗卫生、文化体育、商业服务、金融邮电、社区服务、 市政公用、行政管理及其他,共八类。虽然部分类别的民用建筑配套设施中已经包含防灾防疫应急措施,但就整体而言,仍未成体系、未全覆盖。因此,笔者建议,针对与公共卫生安全关系密切的民用建筑配套设施,应相应增设“防灾防疫应急设施”一类。

根据国内外经验,有必要增加的防灾防疫应急设施主要包括:

◾ 应急指挥中心(新建或考虑利用物业中心改造转换的可能性)

◾ 应急防疫站点(改造原有卫生配套设施,增加功能面积,适当加密网格)

◾ 应急防疫隔离设施(新建固定用房或临时活动房,或考虑既有建筑平疫转换)

◾ 应急防疫医疗设施(补充卫生站内设备)

◾ 应急防疫救援设施(补充卫生站、物业用房内设备)

◾ 应急发电设施(按相关规范设置)

◾ 污染物检测设施(新增设备)

◾ 应急通讯设施(新增设备)

◾ 信息采集设施(新增设备)

相应的,有必要进行应急改造、平疫转换的配套设施主要包括:

◾ 社区医疗中心(转换隔离、治疗功能)

◾ 社区服务中心(适当提高面积标准)

◾ 卫生站点(转换隔离、治疗功能)

◾ 物业中心(临时应急指挥中心)

◾ 物流运输系统(货运、垃圾转运、快递等)

笔者建议,按照分级分类的原则,结合我国国情,区别对待新建建筑与既有建筑的配套设施配置内容和标准。

根据“漫谈之二 建筑设计篇”提出的建筑设计措施体系,下面深入探讨“配套设施”部分的内容。

(图片来源于网络)

新建民用建筑防灾防疫应急设施分类措施表

注:大型公共建筑包括各类场馆、交通场站、会议中心、商业综合体、教育设施、大型超市等;居住类建筑包括住宅、公寓、养老院、宿舍、酒店等;本表格建筑类型不含医疗卫生建筑及设施。

既有民用建筑防灾防疫应急设施改造分类措施表

注:大型公共建筑包括各类场馆、交通场站、会议中心、商业综合体、教育设施、大型超市等;居住类建筑包括住宅、公寓、养老院、宿舍、酒店等;本表格建筑类型不含医疗卫生建筑及设施。

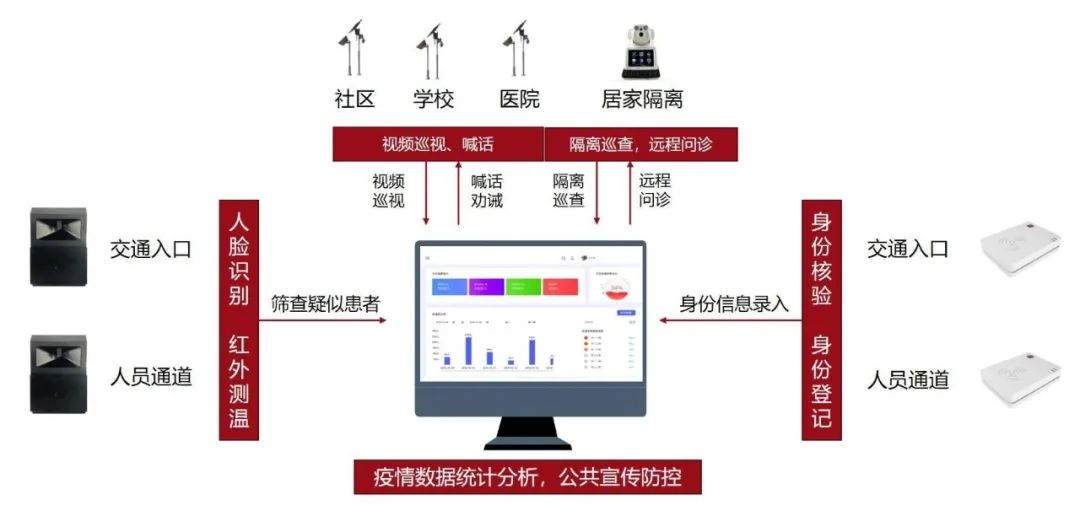

临时应急指挥中心网络示意(图片来源于网络)

02

顶层设计

新建的防灾防疫应急类配套设施,应相应配备系统、科学的规划指标体系,做到有法可依。还需要城市的规划、建设、管理部门在深入细致的调查、研究基础上,提出符合国情、符合实际的面积规模、功能配置、设备标准、管理运维等方面的具体要求。笔者建议,新建建筑可采取“标准模块”的技术思路,建设、转换实行标准化设计。

对于紧急情况下需由既有建筑改造、转换而成的防灾防疫应急类配套设施,应做好技术预案,需要城市的规划、建设、管理部门在深入细致的调查、研究基础上,提出符合国情、符合实际的标准和规程。笔者建议,既有建筑可采取“设计导则”的技术思路,对改造、转换进行具体、规范的指导。

03

技术要求

防灾防疫应急类配套设施的规划、建设、管理需要医疗卫生方面的专业技术支撑,并应符合相应的行业技术标准。参考国内外相关案例,以及本次“新冠抗疫”的实战经验,下面对主要配套设施的硬件部分技术要求及标准进行探讨。

临时活动隔离房(图片来源于网络)

应急隔离措施

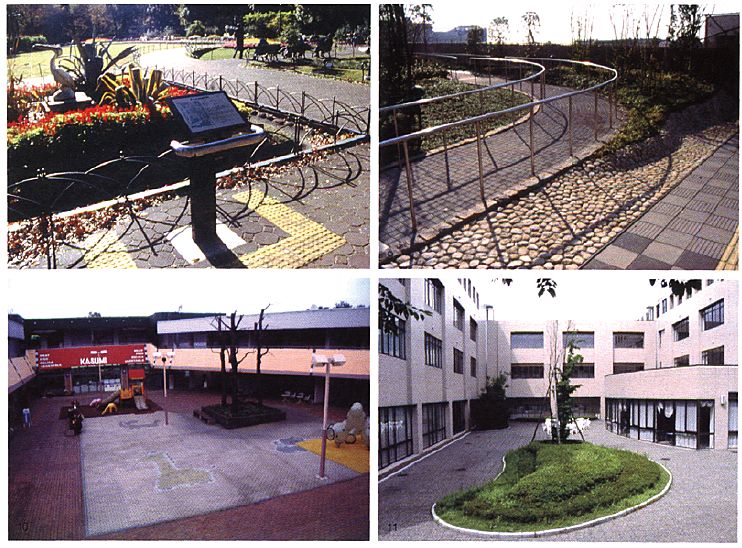

◻ 日本经验

常年遭受自然灾害的邻国日本,在阪神淡路大地震后提出了“城市防灾公园”的概念,并构建了一套完整的防灾设施系统:依托公园、道路、建筑开敞空间、社区服务中心等建立避难地、避难路、防灾据点和防灾中心;并且在街区规划与建设中编制“防灾街区整备地区计划”,明确落实各项防灾设施的配置和建设要求。

日本的经验值得我们借鉴,根据服务半径范围、承载人员数量,在人员密集场所统一配置各类应急防灾设施或设备,如避难仓库、移动帐篷、消防救援工具等,防患于未然。

日本城市防灾公园

图片来源:日本防灾对策经验与启示

Revelation of Disaster-Prevention System in Japan

[期刊论文] 许浩 -《新建筑》2008年6期

◻ 应对策略

笔者建议,按照分级分类的原则,人员密集场所应增加可供防灾防疫临时征用的空间场地和设施设备,或在空间场地方面预留防灾防疫相关的功能改造、转换的可能性和可行性:

住宅、公寓、养老院等居住类建筑应增加可供防灾防疫临时征用的功能配置和面积指标,并预留位置合理、规模合宜的室外开敞空间作为应急避难场地,供临时搭建活动房等轻型隔离设施设备。

办公、行政、商业、科研等人员密集场所的规划设计应充分考虑“平疫结合”的原则,在物业办公或对外接待等具有独立交通流线的建筑功能分区内,平面布局和房间划分等方面应考虑可改造、转换为临时隔离用房。

大型公共建筑,如各类场馆、交通场站、会议中心、商业综合体、教育设施等人员密集场所,可采取预留室内外开敞空间作为应急避难场地,供临时搭建活动房等轻型隔离设施设备。

◻ 技术措施

措施选项详见“新建民用建筑防灾防疫应急设施分类措施表”和“既有民用建筑防灾防疫应急设施改造分类措施表”。

1) 临时活动隔离房

适用范围:大型公共建筑。

既有建筑没有条件在建筑内部增建、改建出临时性应急隔离用房的,或者有大规模人员隔离需要,在大型公共建筑,如体育场、物流仓库内部搭建应急隔离用房的。

标准样式:常见的临时活动隔离房为6×3米装配式集体防护单元,或标准尺寸的应急帐篷。

日本应急医疗帐篷(图片来源于网络)

临时活动隔离房(图片来源于网络)

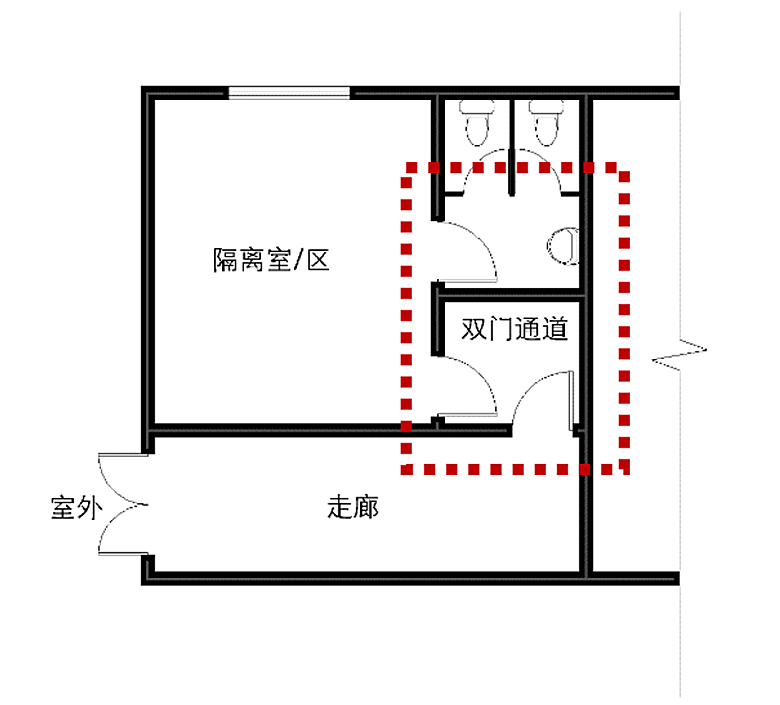

2)改建隔离房

适用范围:具备增建、改建条件的既有建筑。

技术要点:应选择可完全封闭管理、具备可独立使用卫生间、具有或改造后具有直通室外的独立出入口的房间或分区。房间或分区与建筑内部其他空间连通处,应增设双门形成消杀缓冲区;作为临时隔离用房期间,应注意暂停运行该房间或分区的进排风系统,避免疫病通过空气传播感染。

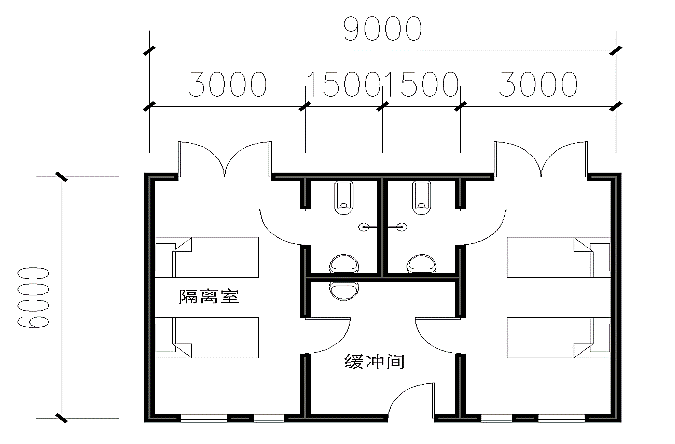

改造隔离区示意

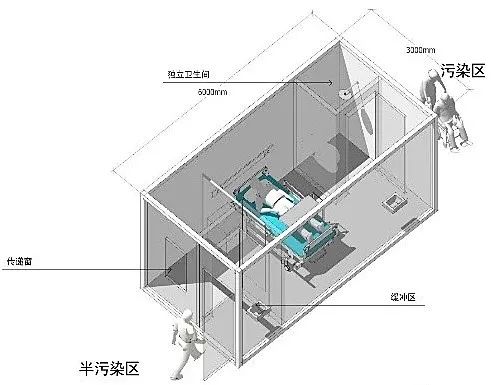

3)新建隔离房

适用范围:各类新建建筑配套设施,如各级社区服务中心、卫生站,养老机构,学校等。

技术要点:隔离用房应设有直通室外的独立出入口,房间的进排风设备应能与中央空调系统整体完全切断或相互独立,且应配备污水回收处理设施或设备。

标准样式:基本单元建筑面积约15-25平米,其中包含11-15平米双床病房(配备传递窗及观察窗),2-5平米套内卫生间和2-5平米消毒缓冲区。

新建隔离区示意

应急、防疫救援设施

◾ 应急、防疫救援设施主要包括应急医疗防灾设备、检测报警装置、应急指挥中心和紧急避难区。

◾ 所有人员密集场所均应编制应急防疫救援设施专项规划。日常需要向大众普及医疗急救知识、防灾防疫常识,引导人们在紧急事件发生时理性、合理的行为反应,减少人员伤亡和财产损失。

◾ 应急防疫医疗设备应位置醒目、方便取用,外观和色彩便于识别,同时选材还要考虑应对人为或不可抗力的破坏。

应急防疫医疗设备(图片来源于网络)

日本家庭必备的紧急救援防灾包(图片来源于网络)

◾ 污染物检测仪器或传感器应与空调系统连接,对建筑室内空气中的污染物做到敏感检测,必要时提供自动过滤消毒功能或提供预警信号、切断污染物进入建筑的路径。

综合大气采样器可被用于不同大气风管内或建筑地点采样,可广泛应用于环境监测、卫生防疫等领域进行有害气体及颗粒物的采样。

污染物检测仪器(图片来源于网络)

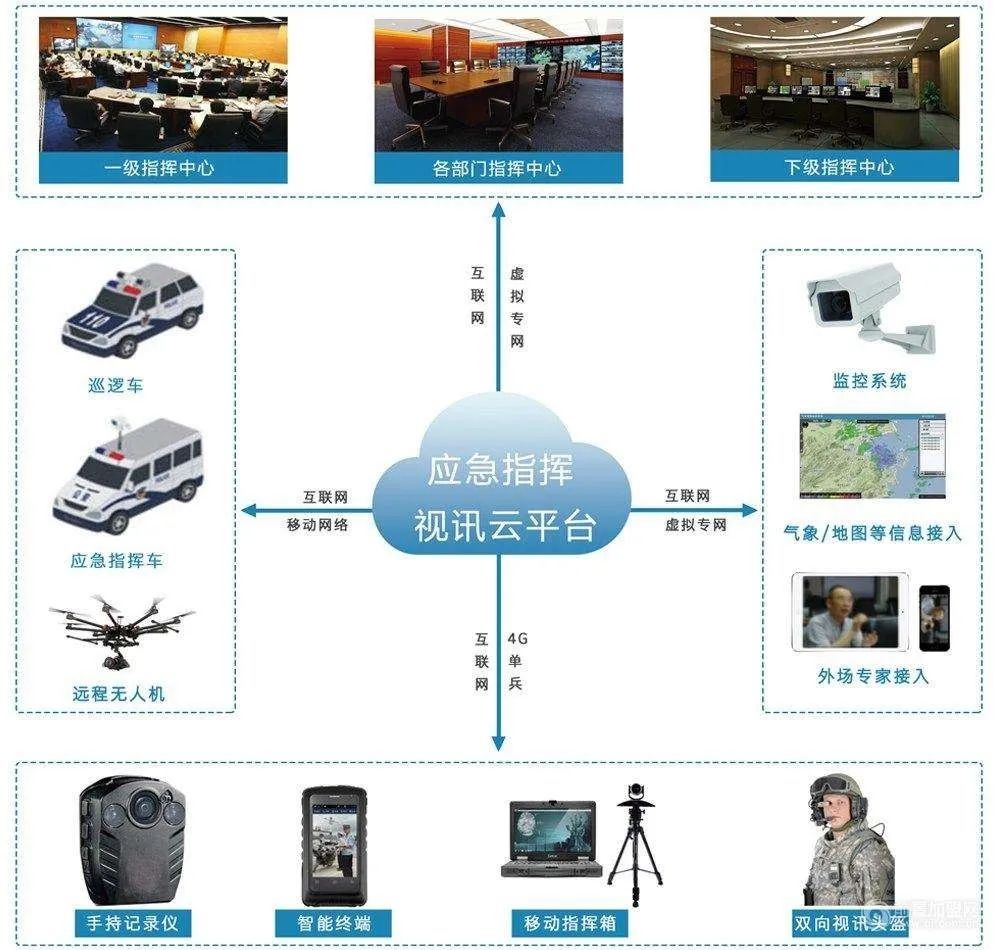

◾ 应急指挥中心遵循平疫(灾)结合、预防为主的基本原则,提供应急指挥、实时监测、信息发布和抢险急救等功能,保障公共安全和应急能力,最大程度地预防和减少灾害、疫病等突发事件及其造成的人员伤亡和财产损失。

◾ 信息化平台的硬件基础设施建设一般包括应急指挥、综合保障、智能楼宇、数字会议四个部分。

《应急指挥中心信息化平台硬件基础设施建设》,为建立健全各种预警和应急机,提高政府应对突发事件和风险能力,为人民提供快捷有效的紧急救助服务,全国各地相继建设现代化的应急指挥系统,逐步实现以中央、省市级指挥场所为主,公安、交管、消防、医疗卫生、防汛抗旱、防震减灾、安全生产、邮政电信、建筑与规划、涉及水煤电气供应的公共事业等多种专业子系统指挥忠心为辅的应急指挥体系建设。

应急指挥中心信息化平台(图片来源于网络)

◾ 紧急避难层(室)设置于大型公共建筑或高层建筑中,应配备必要的避标识、无障碍系统、语音通话系统和应急救助器材,引导人员有序、高效地紧急避难。

紧急避难层(室)(图片来源于网络)

4) 物流系统

◾ 物流源头应尽量减少人工接触环节,增设智能快递分拣仓库。

◾ 物流终端应增设快递及外卖接收暂存站点。

◾ 接收暂存站点应设置在公共建筑或住宅区出入口内部,其数量及点位设置应满足5分钟步行圈要求。

◾ 储物柜体应具备紫外线灯消杀功能,快递投递实现外投内取,箱内消毒,避免人与人的直接接触,同时阻止病毒通过物品传播。

◾ 储物柜应支持有线网、wifi、4G上网,使用者可以通过手机app获得取件密码等相关信息取件。

◾ 取餐柜可增设碳纤维加热功能,单格控温,温度范围在室温±55°左右。

◾ 当室内无条件设置时,室外储物柜或取餐柜需加装雨棚装置。室外场地如为草坪等,为保证机器设备日常运行,需先砌筑水平水泥台面,再进行柜体安装。

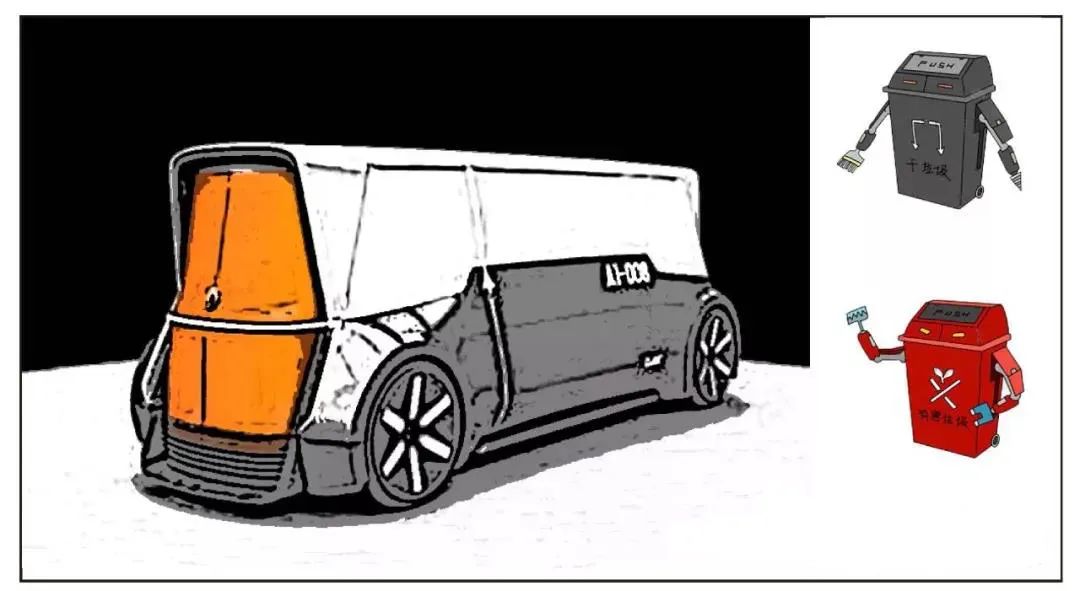

快递及外卖接收暂存站点(图片来源于网络)

5) 垃圾收集、清运

在我国,民用建筑的垃圾收集、清运是关乎公共卫生安全一个重要课题。尽管“垃圾分类”制度在上海、深圳等一线大城市先行试水,配合媒体宣传和专项立法大力推广并严格执行,但就垃圾收集、清运的整个过程而言,仍存在着滋生细菌、病毒传播等潜在隐患。大量既有建筑的垃圾流线与人行流线密集交叉,如居住建筑中垃圾与人共梯(电梯、楼梯)问题,公共建筑中垃圾排放点与疏散通道共用等问题突出。

垃圾收集没有有效分类(图片来源于网络)

民用建筑的垃圾收集、清运相关的技术措施,除应遵守国家安全、卫生相关的设计规范之外,还应:

◾ 加强并完善污物排放管理制度及模式,在垃圾排放末端控制垃圾有效分类;

◾ 增补并改善建筑内、外空间和设施,实现洁污功能有效分区,交通流线有效分流,如各类民用建筑中污物清运通道与交通空间的分区优化设计等。

◾ 细化并加强垃圾处理应急措施及预案,如在卫生及防疫体系末端,对污物排放提出更细致的相关规范及举措等。

下面就上述从宏观到微观的三方面层层剖析,对相关技术措施进行研讨,并给出相应建议。

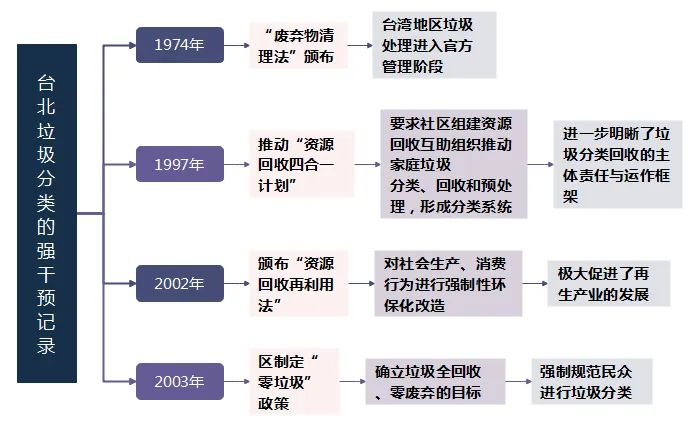

A. 加强并完善污物排放管理制度及模式

结合国内外经验及我国国情,全面完善垃圾处理、回收、清除、再利用体系;必要时,相关管理制度及模式的加强与完善应采取政府“强干预”的方式,方能立竿见影。

自上世纪70年代起,台北逐步加强垃圾分类的“强干预”措施,经过30余年的努力,垃圾分类回收的主体责任及运作框架逐渐明晰。垃圾处理、回收、清除及再利用等各环节形成了环保的垃圾资源回收产业。三大体系形成资源回收管理基金的动力系统,促进了再利用技术的开发及再生产业的发展。

台北垃圾分类回收的主体责任及运作框架渐进实施图

(图片来源于网络)

B. 增补并改善建筑内、外洁污分区及流线分离

民用建筑中垃圾的贮存及清运空间不应与交通空间合用或兼用。现实中,大量的既有公共建筑存在人员密集、垂直交通空间狭小的问题,且交通空间多无自然通风及采光,防烟楼梯间阴暗且密闭,夹杂病菌的气溶胶长期盘踞于此;同时,交通空间通常兼具垃圾贮藏与清运的功能,洁污流线交叉,很容易形成病毒集聚区;此外,居住建筑“人携垃圾共梯”等现象,无形中为疫病的发生和传播创造了条件。

◾ 既有建筑改造中,应将垃圾回收空间与交通空间分隔,并设置相应的清洗、消毒、清运等设备及措施;若空间条件有限,应增加设备及清运管理等措施,以确保垃圾及时消毒与清运。

◾ 新建建筑应加强洁污流线的精细化设计。垃圾贮藏空间应独立设置,清运流线宜独立,必要时设置具有清洗及消毒功能的现代化垃圾专用道或垃圾专用货梯。若与交通设施兼用,应严格控制垃圾的卫生、密闭清运措施,并采取“错时”清运等管理方式。

垃圾分类宣传(图片来源于网络)

C. 细化并加强垃圾处理应急措施及预案

灾害或疫病等危害公共安全事件期间,应加强对垃圾种类、产量的排查。基于大数据分析技术支持,根据行政单元、人口属性等因素合理划分管理区域,编制有针对性的垃圾处理应急措施及预案。

◾ 一般防护生活区:应组建清洁队,清洁车定时、定点、按照指定路线分类收集各种垃圾。

收集环节应精细化分类,尤其与疫病传染源相关的废弃物,应采用隔离措施,与日常垃圾分离,独立收集。此外,垃圾收集时应密封,有条件时宜开展实名制垃圾分类收集,实现“来源可追溯、分类精且准”。

清运环节应保证及时清运垃圾,实现日产日清,时间不得超过24小时。对于与疫病防护相关的废弃物,如纸巾、口罩、手套等,应按照生活垃圾分类的要求,单独收集、处理,严禁回收及分拣。

垃圾收集、清运设备(图片来源于网络)

◾ 密集防护(隔离)生活区应组织专业队伍对垃圾及设施设备进行清理及消毒,清运路线应远离生活区或人口密集区。疫情严重的居住小区应制定并实施有害垃圾收集、回收及清运系统的防疫方案,及时解决在垃圾处置过程出现的问题,确保措施到位,实现无害化处理,消除可能存在的风险。

收集环节,居家隔离人员,生活垃圾应单独收集、单独运输和单独处置。具体包括:对疑似或密切接触人员产生的垃圾,应按当地相关规定,单独收集并标识后,独立封装并喷洒消毒液处理;若无消毒液,可使用密封袋或保鲜袋,密封后单独收集等。

清运环节应在最短的时间内、通过最快的途径进行无害化处理,如就地征用工厂或窑炉等热工设备,采用就地助燃焚烧处理现场废弃物,防止病菌滋生和传播。

◾ 城市公共防护区应尽量减少垃圾桶(箱)或存放点的数量,鼓励垃圾带回自行处理,减少公共区域的废弃物污染。

综上所述,民用建筑的垃圾收集、清运相关的技术措施需制度和管理上软硬结合、在空间和设施上内外兼修。

有毒垃圾清运设备(图片来源于网络)

(本文中部分图片来源于网络,如有异议请联系作者删除)

应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈之一 城市环境

应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈之二 建筑设计

应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈之三 配套设施

应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈之四 机电设计

敬请期待

“应对流行性疫病的环境理念与建筑策略

系列漫谈之四 机电设计篇”!

————END————

感谢阅读|分享

联系我们

请在微信后留言

原文始发于微信公众号(中规院北京规划设计公司):应对流行性疫病的环境理念与建筑策略系列漫谈

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏