近日,驰援武汉抗击疫情的40多支医疗队伍3000多名医务工作者成为首批凯旋的人,战“疫”曙光初现,抗疫取得阶段性胜利。

在这个节点上,回顾本次疫情始末显得尤为重要。这也不断提醒着我们:考验没有句号,答题没有休止符。防控必须慎始慎终,不获全胜绝不收兵。

一

何以至此——疫情之殇的背后“推手”

这场新冠肺炎疫情是新中国成立以来传播速度最快,感染范围最广、防控难度最大的一次疫情,严重影响了湖北乃至全国地区正常的生活工作秩序和人民身心健康,更造成城市脆弱和多元功能停摆,这一局面受多重因素的共同作用。

受疫情疾病本身特点影响

新冠病毒属呼吸道传染疾病,飞沫漂浮在空气中,传播能力极强,且可通过接触传播。同时,该病较长的潜伏期和隐匿性都为隔离、防护带来极大困难。

受武汉市特殊的地理位置影响

武汉自古有“九省通衢”的美誉,位于南北大动脉京广线中间,其高铁网络直接辐射大半个中国,直达全国大部分省、市、自治区等,四小时高铁直达香港九龙,是重要的“交通中转枢纽型城市”。此外,武汉处于长江、汉江交汇点,历史上就是兵家必争之地。清人顾祖禹曾言:“欲固东南者,必争江汉。欲窥中原者,必得淮泗。”

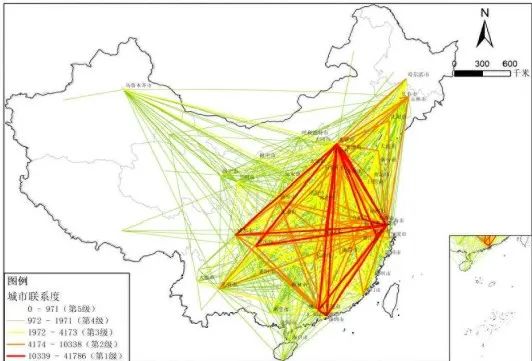

从全国的城市网络连接体系来看,武汉作为城市网络的十字中心,连接了多个城市群的中心城市。学者龚言浩(2019)曾基于微信公众号文章来量化研究全国657个县级及以上城市的关注度等级与联系网络体系,得到全国尺度下县级及以上城市联系网络体系(图 1)。从钻石型的强度联系结构中可以看出,武汉处于南北、东西重要的城市联系网络核心节点位置,不仅与京津翼城市群、长三角城市群、珠三角城市群、西部城市群联系强度高,另一方面也是中部地区区域性的核心城市,成为各级城市相互联系的关键纽带。

图1 全国尺度下县级及以上城市联系网络

图1 全国尺度下县级及以上城市联系网络

故而,这场传染性疾病短期内很难被遏制住不向外传播。

受武汉市医疗资源饱和影响

武汉市各大医院平时就人满为患。2018年,全市9.53万张床位使用率高达88.9%(数据来源:武汉市统计局),同年全国的病床平均使用率为84.2%(数据来源:《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》),武汉市的病床资源负荷超过平均水平。

疫情爆发之后,病人规模迅速扩大,原本捉襟见肘的医疗资源瞬间无力负荷,大量病人得不到及时收治,造成更大面积感染。网络上各处的呼救信号令人揪心。

受疫情爆发的时机影响

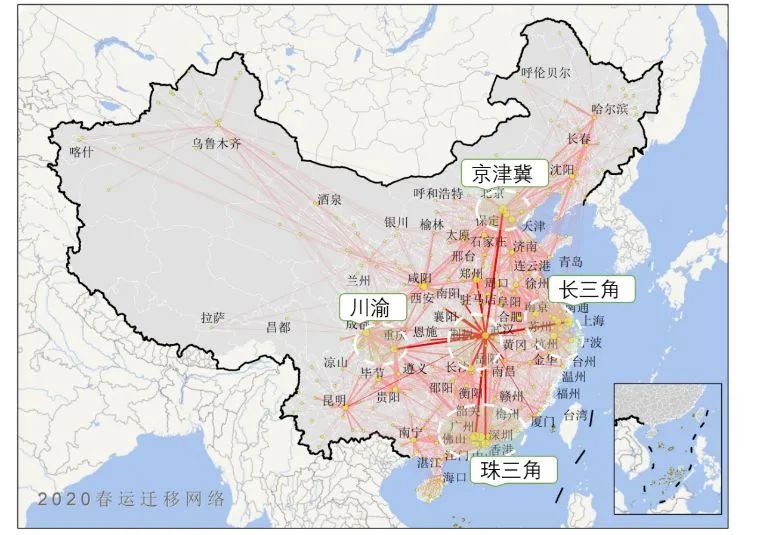

疫情集中爆发在春节前后,举国人口大迁徙,全国近30亿人次出行,学者向博文、徐高峰(2019)以城市网络视角考察疫情传播的网络特征及防疫策略,研究了武汉春运迁移网络特征(图 2),其中深红色线条是武汉作为节点的城市网络,其加权度是全国前列的重要节点。武汉市的中介中心性位列全国前三,许多人从一座城市前往另一座城市,必然会经过武汉。

图2 武汉春运迁徙网络特征

图2 武汉春运迁徙网络特征

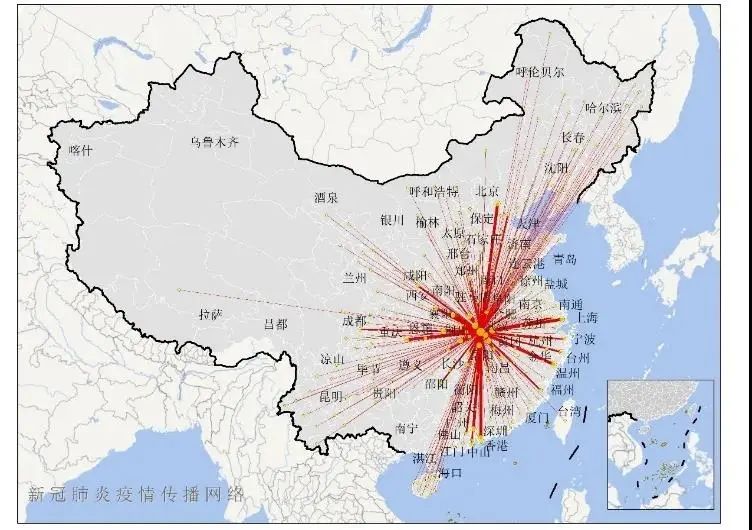

2018年春运期间,武汉曾安全运送旅客达2988.61万人次(包括运送和抵达,数据来源:《长江商报》)。武汉市有900多万户籍人口,在封城前夕,有将近500万流动人口离开了武汉,导致了疫情不可遏制地迅速由武汉向全国各地扩散出去(图 3)。

图3 新冠肺炎疫情传播网络

图3 新冠肺炎疫情传播网络

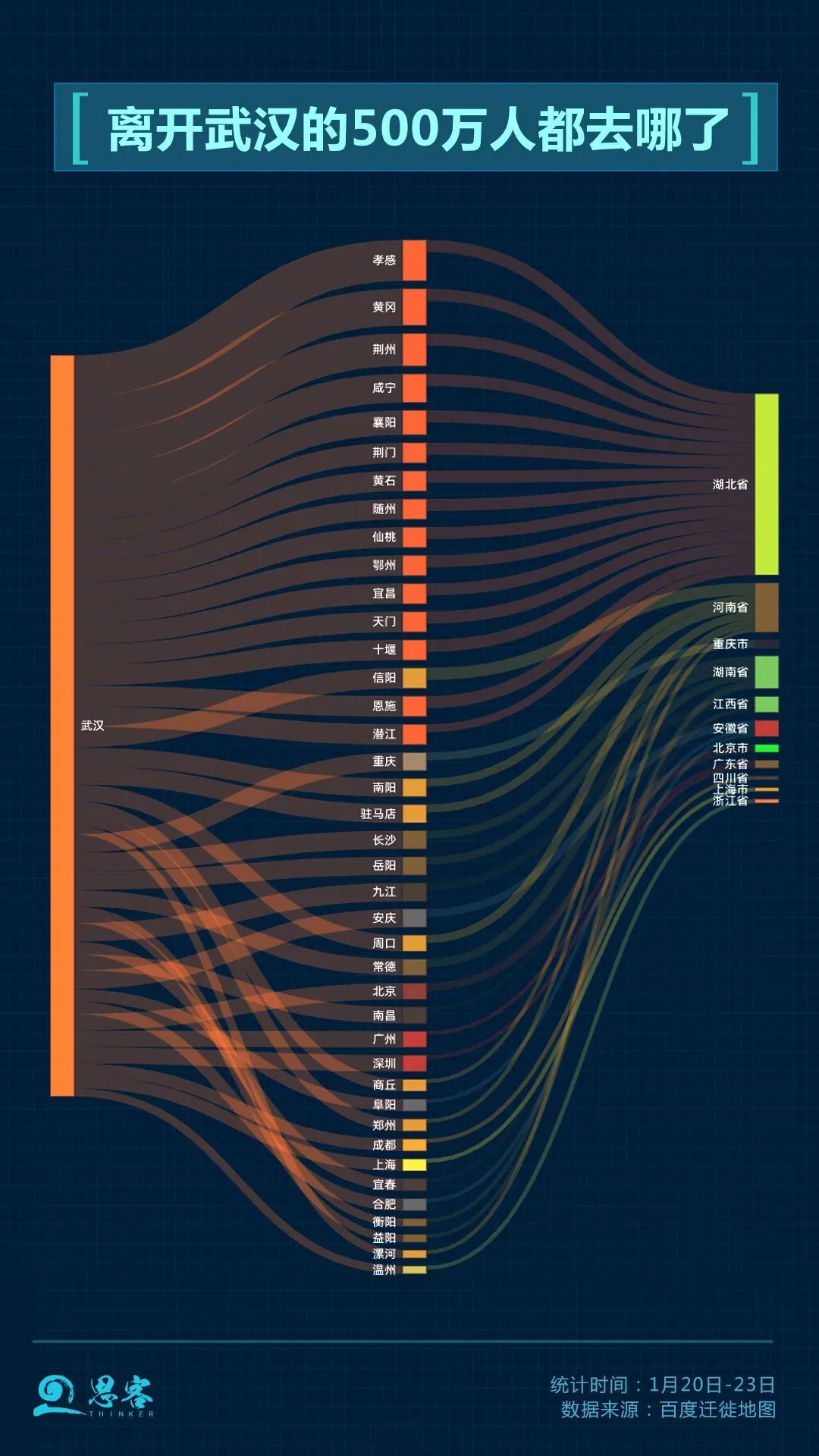

据百度迁徙地图数据统计,离汉500万人中,6至7成前往了湖北省内其他地区,其次是河南、湖南、安徽、重庆、江西等地(图4)。

图4 离汉500万人去向(来源:搜狐网)

图4 离汉500万人去向(来源:搜狐网)

武汉市周边“1+8城市圈”的市县很快沦陷(图5),确诊人数连续攀升,黄冈、孝感、鄂州、黄石等市迅速成为重灾区。封闭在小区之中,不时听到救护车呼啸而过,不自主地屏住呼吸,心往下沉。

图5 武汉“1+8城市圈”

图5 武汉“1+8城市圈”

受我国城镇化发展阶段的影响

中国的城市化阶段进入以特大城市为中心,大都市区、大都市圈、大城市群紧密联系一体化的区域城市和城市区域。大都市区的职住分离,带来区域间人口的频繁流动和出行。大都市圈的密切往来,进一步导致疫情的交叉感染和扩散,这也是疫情初期,长三角、珠三角、京津翼核心城市迅速爆发的原因。可以说,某种程度上,这场疫情是一种特别严重的,全国性质的“大城市病”。

受民众防控意识薄弱的影响

1月22日,我从南京乘高铁返回湖北,途径武汉站,随处可见不带口罩防护的中老年人。回到黄石后发现,家里没有一个口罩,商场到处是采购年货的人。之后的两天,我反复劝说,加上武汉封城,家人才意识到疫情的严重性,纷纷做好防护再出门。新闻传播度在中部地区还远远不够,群众的公共卫生安全意识也还是很薄弱,隐藏的危险便有机可乘。有些疑似患者,不及时就医隔离,抱有侥幸心理,导致更多无辜群众被传染。

受传统规划和管理体系公共卫生安全应对缺失的影响

英国的公共卫生运动是现代城市规划产生的思想启蒙之一,鼠疫和疾病的蔓延推进了城市基础设施的改善,也催生了“花园城市”和“卫星城”等规划思想的诞生。然而,这些远远不够,在面对新冠肺炎这种烈性传染性疾病时,城市规划和城市管理缺少突发公共卫生安全事件的规划部署,便会导致战时的措手不及。

以上七方面因素综合叠加,导致了这场疫情在全国范围内肆虐,造成巨大的损失。

二

抗疫应考——湖北居家50天的“喜”

自上而下统筹管控,抗疫部署大格局

湖北地区面对疫情“大考”的防疫行动,主要是政府主导的自上而下的统筹疫情管控。虽有前期应对滞后、物品调度混乱等问题存在,但也在摸着石头过河过程中迅速完成了相关部署:交通管制,控制人群流动;关停公共活动场所,减少交叉感染;开辟救援物资绿色通道;保证刚需物资灵活配送;完善治理责任制度等。

自下而上各显神通,基层防治见成效

湖北地区,自下而上的社区自治防疫发挥了重要作用。

城市社区全面封闭。各个出口均有人员驻守,每一栋楼责任到人,党员干部定期上门登记体温。社区每周一次送菜上门,每户家庭每周派一位成员戴口罩去小区门口选购菜食。

乡村地区,真正做到了“以人为本”的乡村治理和乡村自治自救,成为祖国稳定的大后方,其开展的工作包括:

①普及和宣传疫情基本常识。通过张贴宣传单,建立微信群,村庄喇叭动态宣讲疫情相关知识,劝诫村民不外出。

②摸底排查潜在危险。湖北各个乡镇均有大量务工返乡人员,武汉回来的比比皆是,摸排强度极大。村委会所有工作人员随时待命,对返乡人员登记造册,定期询访身体情况。出现确诊患者的家庭成员,带走免费隔离。

③对外来人员的24小时严防死守。各个村庄村口出现了各式各样的临时搭建棚房,简易的防雨布,简易的床铺,临时搭来的电线,冻得瑟瑟发抖的抗疫人员,只为将危险隔绝在村外。

④解决村民刚需问题。疫情期间,村中需要购买刚需药物的中老年人向村卫生室提出申请,乡镇卫生院汇总联系辖区定点配送药店送到村卫生室。

⑤乡村差异化管制。无疫情的村庄允许农民在本村范围内下田劳作,有疫情的村庄在做好风险评估,组织有保护措施的农民开展农业生产。统一统计农资需求,组织农资企业采取“点对点,无接触”的方式配送到位。

图6 乡村自治自救防控

图6 乡村自治自救防控

在线配送广泛普及,足不出户物资足

在武汉,900多万的留守人员,网购食物,送货上门。网购系统不够发达、普及率低的落后县市,也以另外一种方式实现了在线配送。城市里率先获得通行证的商家,通过电话接单,以及与社区、农村村组“点对点”的方式,定期送货上门,社区居民、村民按约定时间外出取货,实现了迅速的线上货物配给。

图7 线上配送示例

图7 线上配送示例

智慧城市技术支援,规避风险除隐患

湖北乃至全国地区,对患病信息的数据资源共享,规避了许多的感染风险。智慧城市技术的运用,可以追踪到每一位患者的活动轨迹,获取信息的居民及时自查自检,有过危险接触的,及早自觉隔离在家,规避了许多隐患。大数据统计的武汉封城前500万流动人口的去向,也为周边各县市疫情的爆发进行了预警,赢取了宝贵的时间。各大机场、车站的红外体温检测仪也大大减少了人员滞留和接触时间。

图8 红外体温检测仪

共享经济发挥潜能,互帮互助度疫期

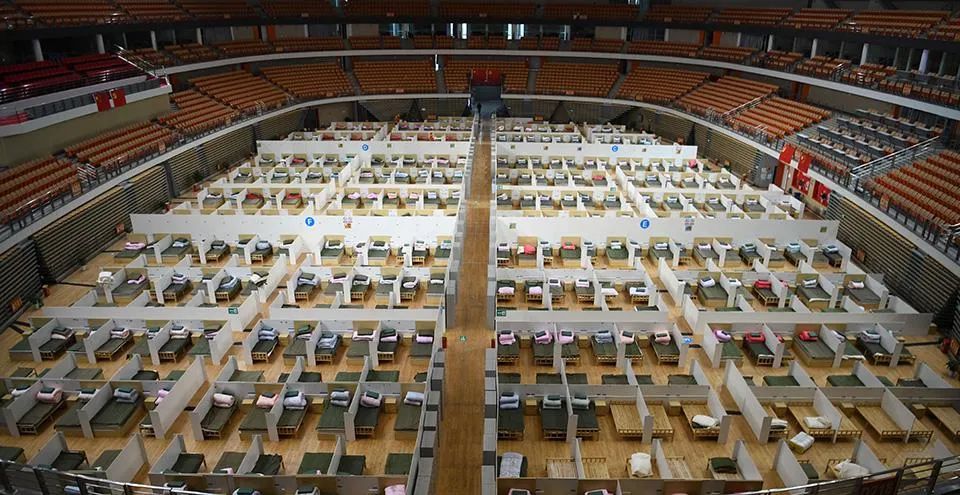

武汉征用会展中心、体育场馆等改造为“方舱医院”,集中收治轻症患者。周边市县、乡镇也纷纷征用民营酒店、医院等作为隔离或救治场所。疫区将城市闲置的公共资源进行临时功能转换,让这些场馆发挥了“平战结合”的额外作用,充分体现新常态发展模式下的共享经济理念,做到了城市资源的最大化利用。

图9 武汉方舱医院

学校停课不停学,湖北地区所有学校均开展网络授课,一个老师直播,满足几个班的教学任务,实现多种教育资源交叉共享。

城市街头有志愿者团队组成的爱心车队,专门服务发热人员就医问诊、家庭突发应急出行等。

三

上医治未病——疫情防控背后的“忧”

“文子曰:‘医及国家乎?’对曰:‘上医医国,其次疾人,固医官也。’”(出自《国语·晋语八》)、“上医治未病,中医治欲病,下医治已病”(出自《黄帝内经》),可见医国与医人从根本上是同理同宗的,防控远甚于补救。

此次疫情大考,虽然建立了行之有效的防控体系,但是付出了惨痛的代价。从城市规划的领域和角度看,如何尽最大可能阻止疫情扩散,最大限度地挽救生命和经济损失,在疫情结束后如何恢复城市秩序……都值得深思。

民众公共卫生安全意识的强化

城乡治理既是物质空间的治理,更是城乡居民良好生活方式和习惯的引导,是良好稳定社会意识形态的塑造。疫情期间,一面是严阵以待,听从政府建议和指挥,规避了许多的风险;一面却是盲目乐观,对疫情麻木淡薄,成为社会的不安定因素。我所在的县有村民从武汉返乡发病,不及时上报村委会,私自徒步十几里跨越多个村组去一处卫生室求诊,造成多人被隔离。在今后的城乡治理中,应进一步强化民众公共卫生安全意识,避免悲剧重演。

公共卫生安全风险防控的分时分区域差异化规划策略制定

疫情期间,业内许多学者就规划如何增强城市免疫力问题,纷纷呼吁把公共卫生安全纳入到传统综合防灾规划(地震、火灾、洪水、风灾、地质破坏、人防)里面,笔者深以为然。除了空间规划上城市公共卫生安全用地的战略留白之外,建议编制公共卫生安全专项规划。像地震抗震等级一样,将全国各大城市按照传染病防控难度等级进行分级评估,对不同等级的城市制定差异化的防控标准,如武汉、北京、上海、广州等人群密集、职住平衡失衡严重、区域往来密切、传染病危险影响大,防控难度等级高的城市要划为一级防控城市,制定最高规划标准和治理体系。同时,要制定分时的防疫应对计划,全国每年的法定假日是人口流动最频繁的时刻,均应有最高等级的防控措施和备案。

各大城市学校、体育场馆、展览馆等公共建筑的“平战结合”功能预留也根据相应防疫等级确定预留规模,使之在一级响应启动之时,能迅速转变功能,应对突发事件。4年前,南京市未雨绸缪建设了完备的“公共卫生医疗中心”,此次抗疫中派上了大用场。

国际上不乏优秀做法。以色列北部的郎邦医院,其地下三层共有1200个停车位,20分钟内可转变为2000个床位。停车场在设计之初就考虑了适应医院需求的通风和过滤系统、背景照明和手术用灯光、天花板悬吊的手术用附件等设施。我国有比较完整的人防规划体系,其中也有医疗救护工程和物资储备库系统,应充分考虑平战、平灾结合。

图10 以色列医院

基层治理能力现代化应得到更多的重视

此次疫情防控,居委会、乡镇、村庄的基层自组织防疫建构了稳定的大后方,社区、村庄封闭管理是切断疫情传播途径的有力手段。许多人担心“灯下黑”,担忧武汉周边市县的下辖村镇会成为重灾区,然而并没有。基层社区形成了一个个牢固的防御单元,分散疫情风险,逐个击破。各个防御单元密切上报社区相关信息,及时采取应对措施,对疫情防控大有裨益。尤其是农村地区,维护了湖北省2349.05万人的社会稳定,没有分散疫区本就紧张的医疗资源。我国现有的社区单元和城乡二元结构意外成为一种应对灾难时富有防疫韧性的社会模式。建议今后每个社区、乡镇都构建一个高级的自治系统和防灾系统,学校等公共设施在战时成为“灾难庇护所”,乡村一定范围内的基本生活物质应尽量本地化、自给自足化。这个以基层为单元的治理模式,在现代治理体系中应当被进一步强化。

智慧城市技术方法可进一步挖掘和利用

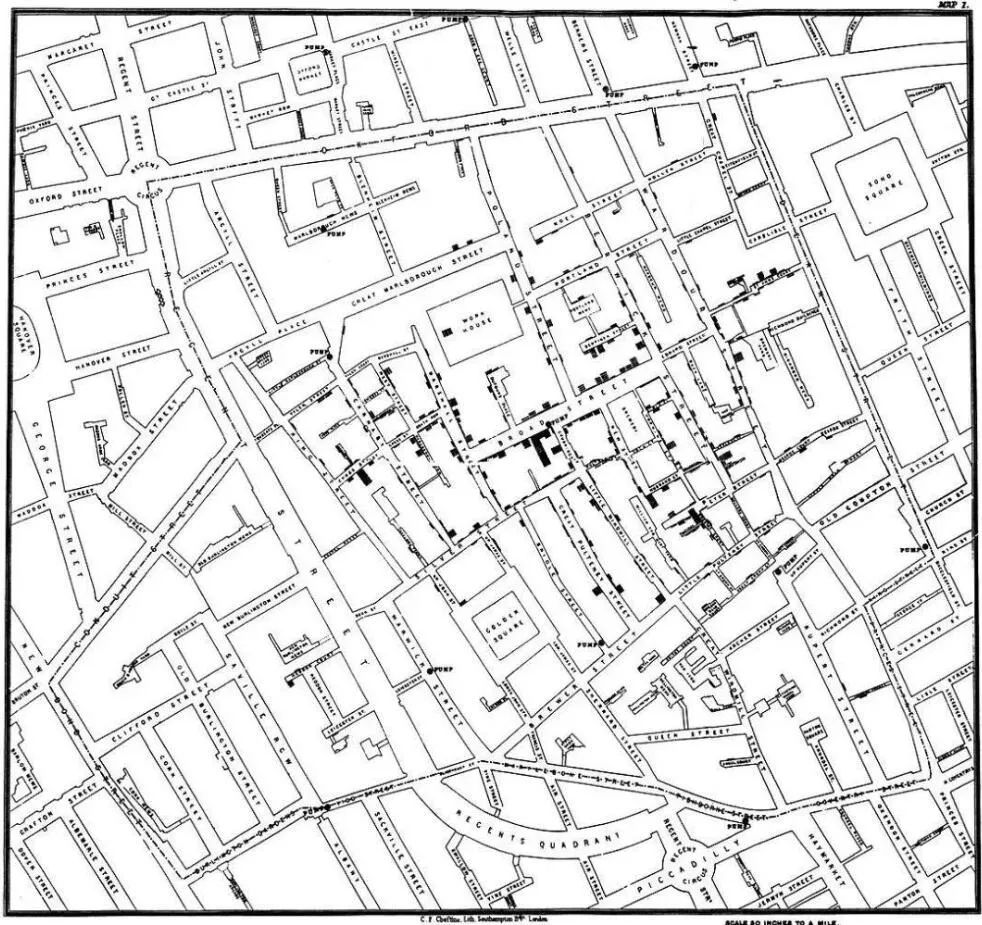

1854年英国伦敦霍乱病流行,医生琼·斯诺博士在绘有霍乱流行地区所有道路、房屋、饮用水井等内容的地图上,标出每个霍乱病死者的住家位置,得到了居住死亡地图后封闭霍乱爆发的根源地,此后伦敦再也没有发生过大规模霍乱流行事件。这是流行病学、科学推理和信息设计的胜利。

图11 伦敦霍乱地图

2020年的今天,媒体信息滚动播报“紧急寻人”等患者乘车轨迹、出行轨迹信息,为民众进行了危险预警。同时,基于手机信令数据监测居民出行分布情况,对于出行密度高的区域早发现、早介入。有企业在原有城市大脑和数据平台的基础上,开发了专门的疫情数据平台模块,对各个部门的数据进行快速汇集和分析,服务疫情期间的救灾资源调度,医疗资源追踪监管,疫情态势研判和科学决策指挥。智慧城市的技术方法,为城市防疫减少了许多潜在风险,极大提高了抗疫效率。这些技术的应用值得进一步挖掘,建议充分利用空间数据和空间分析优势构建城市空间健康安全信息系统,为疾控部门提供长期有效的疫情空间预警和监测体系。

未来的智慧城市中,声控产品等更多无接触式产品、科技服务、生产单元也可进一步广泛普及。智能健康家居的布置也融入更多传感设备和物联网技术,在未来,万物互联或将成为阻抑疫情最核心的技术支持。

全方位预防灾后“次生灾害”

“过个年一分不剩,过完年一分未挣”是许多偏远乡村地区村民生活的真实写照。湖北地区解封之后面临农民工失业潮、落后地区生存窘境、疫区人民心理疾病等问题,将很大程度会成为社会的不安定因素。

农村天人合一、自给自足的传统生活模式,有着较大的局限性。村庄产业难以支撑大多数村民就近工作,这也就导致了“大年初七,湖北农民划木盆渡江去江西打工”类似新闻的诞生。

重视城市共享经济建设

共享经济作为传统经济的补充,发挥了互助作用,保证了一部分供需关系的建立。同时,共享经济也激发了城市中剩余资源的最大化利用,城市居民共享资源、共享服务、共享技术并且共担风险。这种共享思维在战时能发挥巨大的作用,在未来的城市发展中也有巨大的潜能。

春天已悄然来临。封闭的湖北,时间像静止了一样。穿梭在城市、乡镇里的每一位医护和抗疫人员成了民众心中“最可爱的人”,是他们用血肉之躯,筑起了一道道生命线。大年初一,全家观看了《中国机长》,仿佛注入了一剂强心针,我们相信在中国这架“诺亚方舟”之上,在党中央的坚强领导下,在钟院士、李院士等多位“英雄机长“和默默付出的一线战士的加持下,我们终将会走出疫情,奔向眼前的明媚春天。

部分图片和案例来自网络及参考文献

文 | 陈碧娇 华建公司

1

原文始发于微信公众号(江苏省城市规划设计研究院):疫见 | 湖北疫情之下的“喜”与“忧”

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏