编者按

2019 新型冠状病毒感染肺炎疫情突然爆发并迅速蔓延,数以亿计的城乡居民生命健康遭遇重大危机,规划学者与专家们第一时间主动作为,为疫情防治建言献策,展现了规划人的初心。继2020年第2期“规划提高城市免疫力——应对新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会”专栏,本刊开辟栏目“新冠肺炎疫情防治规划思考”,刊发学者们的文章,希望从城市的多个层面探讨疫情生成传播的空间规律,思考传染疾病灾害防御和治理的规划措施,探索新时期人与自然和谐共处之道,以期推进规划理论与方法的不断创新。

精彩导读

城市的出现改变了传统的人类聚居模式,城市化的进程又加速了人口向城市的集中,并逐渐产生大城市、特大城市、超级大城市、大城市群等高密度、高强度的人口集聚区,又在当代社会人口、信息、经济等高频交互的背景下,形成全球紧密相连的城市网络。然而,人口高度密集的城市以及全球化的城市网络,也在很大程度上加剧了疾病的传播与扩散。自2009年以来的10年间,世界卫生组织(WHO)已经宣布了包含这次2019年新型冠状病毒肺炎在内的6次突发国际公共卫生事件(Public Health Emergency of International Concern,PHEIC),平均不到两年就要发生一次影响全球的传染性疾病。在这之前,世界卫生组织于2007年发布的世界卫生报告《构建安全未来——21世纪全球公共卫生安全》报告称:自1967年以来,至少有39种新的病原体被发现,包括艾滋病毒、埃博拉病毒、马尔堡病毒和“非典”病毒;并指出,新传染病正在史无前例地以每年新增一种或多种的速度被发现[1]。然而,我们在感慨于病毒的肆虐,感动于医务工作者的逆行时,也应从专业的角度进行分析、批判与思考:我们到底能够为城市的健康,为疫病的防控做些什么?

实际上,自城市诞生以来,与疾病和灾害的斗争,一直都是城市规划建设提升的主要动因之一。在1665年的鼠疫和1666年的大火之后,伦敦重建采用了宽阔的街道和富裕的空间来取代原来拥挤的建筑和弯曲的小道,而这些正是瘟疫和火灾蔓延的温床。19世纪中叶的霍乱又促使了伦敦对于城市下水道的改造,建成世界上第一套现代城市下水道系统。而现代城市规划就是在19世纪英国快速城镇化时期,在应对城市中出现的疾病、环境、交通等严重城市问题而逐渐产生的。这一过程经历了1875年《公共卫生法》(Public Health Act),1890年《住宅改善法》(Dewllings Improvement Act),至1909年英国颁布了《住房与城市规划法案》(The Housing and Town Planning Act),成为现代城市规划体系正式成立的标志之一。正是在与重大疾病和灾害不断地斗争中,产生了城乡规划学的新理念、新方法和新的规范标准,其最终的目标就是创造健康、绿色、宜居的生存环境。

在当今全球城市化超大规模、超高密度、快速高频率大跨度流动的背景下,城市规划建设与城市的疾病和灾害防控之间,又产生了新的冲突。新冠肺炎疫情这场突如其来的公共卫生事件,是对我国国家城市治理体系的巨大考验,也揭示了中国当下城镇化发展中的不少痛点和问题:

(1) 高密度城市造成的快速传播。我国城市多是高密度的单中心或多中心格局,造成城市就业和消费的重叠集聚,甚至不同城市、国别的人群在中心区集聚并高频交互。在这种情况下,如在城市中心发生疫情,就会随着人群的集散,由点到面地快速扩散出去,造成不良后果。职住的适度平衡也一直是大城市基础设施、公共服务设施和城市空间结构规划与发展的难点问题。

(2) 中微观尺度上规划和治理体系的错位。城市控规采用的是规划管理单元-居住区来布局,在规划管理单元配置医院等公共服务设施;而城市治理则采用街道-社区两级体系,来进行工作人员配置、公共卫生管理和疫情防治等。两者缺乏对位,社区作为本次疫情防治的基本单元,缺乏必要的公共服务设施支撑,常处在“有兵无枪”的窘境。

(3) 规划管理单元过大难以成为防治单元。城市控制性详细规划中,除了市级区级大型服务设施外,一般公共服务设施是按照规划管理单元配置的,百万人口地级市的中心城区通常划分为50~80个不等的规划管理单元,在其中配置中小学、医疗站、文化馆、商场、菜场等。如某地级市的规划管理单元平均为12km2,这种规划管理单元是应对快速城镇化时期大规模建设需求而产生的规划手段,大大超过市民的日常生活圈尺度,每个单元中配置的公共服务设施缺乏统筹管理和统一调配使用机制,使得它无法成为城市治理,尤其是疫情防治的单元。

(4) 居住小区功能单一无法单独隔离。如以居住小区来防治管理,又暴露出诸多问题。居住小区的规划设计一向是集中连片开发,统一规划设计,具有单一的居住功能。从快速建设角度来看是非常便利,但从居民角度看,人口极其密集,生活配套设施非常匮乏,高层住宅还普遍存在电梯交通拥挤现象,在疫情发生情况下公共安全没有保障。在本次冠状病毒肺炎疫情发生、全国性的居家隔离防治期间,容易产生交叉传染;地震时缺乏紧急疏散绿色通道和避难场所;战争时受到攻击易遭受重大伤亡。

(5) 高密度的高层住宅建筑防疫能力低。高层住宅是人口高度密集的居住空间,且由于垂直方向的叠加,必须依靠单一密闭的垂直交通方式,同时,高落差的污水系统、共用的密闭通风井,使得高层住宅成为疫情极易扩散的场所,也是防控的重点。在2003年的“非典”期间,香港的高层住宅淘大花园就成为这些要素的严重受害者,20天内,由最初的7人感染发展到321人感染。虽然这之后有过许多思考与改善,但目前,高层住宅的问题仍然无法得到根本改善,公共卫生安全防控的形势依然严峻。

这些问题涉及到城市的不同尺度与不同系统,亟待建立一套从宏观到微观不同尺度的防疫防灾体系。

2.1 多尺度空间的防疫需求

对于人口密集且流动性巨大的城市来说,疫情防控的重点是快速发现并控制住传染源,使疾病不产生新的爆发点;快速准确把握传播途径并进行扼制,切断疾病的传播,将其控制在有限范围内,以减少疫情带来的破坏和影响;快速精准定位易感人群,并采用保护性隔离措施,避免易感人群与疾病的密切接触。这些防疫原则与理念,核心是限制城市的流动性。而实际上,即使是在高危防疫期间,城市的流动性也是需要一定保障的,以实现救援物资、人员、设备可以快速进入,也需要向市民提供基本生活保障。这些对城市防疫的不同需求,在城市不同的尺度上有着不同的体现,且相互关联形成整体的防疫体系。

(1) 城市层面。这一层面是对城市整体疫情状态的掌握、评价与防控措施的制定。在宏观掌握疫情现状发展情况、传播速度等数据基础上,建构传染病城市传播模型,对疫情扩散范围及力度进行预测及评价。进而根据评价,制定相应的政策措施,如社区封闭、公交系统封闭、交通枢纽封闭、集会活动取消、停课等。

(2) 社区层面。社区是城市行政管理的基本单元,也是疫情具体的发生地、传播地及防控重点。社区层面需要贯彻执行城市制定的各项防控举措,同时需要在社区层面快速发现并控制传染源,如是疫情发生地,还需要切断社区与外界的传播途径,限制疫情传播。在社区内部,应阻断社区外部向社区内的传播途径,督促并严格执行接触人群的居家隔离措施,识别社区内易感人群,进行保护或隔离。

(3) 建筑层面。建筑是市民居住和工作的直接空间,在城市管理体系中,基本均处于自治状态,但对于通过空气、接触、水等传播的疫病来说,建筑层面也是感染传播的主要场所。因此,建筑层面需要从设计之初就考虑疾病防控的需求,在通风、废水处理、公共空间等方面进行科学合理的设计,并在疫情发生期间,做好有序的自组织管理工作。

这三个层面相互支撑与配合,形成城市强制防疫管控与自组织体防疫管理的有机结合体系,才能快速有效地扼制病毒传播与扩散。城市层面对疫情信息的准确掌握,来源于社区的精准提报,而城市层面的防控措施,也依赖于社区层面的具体落实,并传导到具体的建筑层面。建筑层面能否依据社区的具体管理细则,进行有序的自组织防控,也是社区、进而城市层面实现疫情防控的关键。其中,城市层面相当于“抗疫”战争的总指挥,社区层面作为政府强制管控与建筑自组织管理的交点,组成了“抗疫”战争的一支支部队,而建筑层面则是一个个独立的战士,根据各自不同的功能和特点进行战斗。

2.2 城市多尺度空间防疫体系

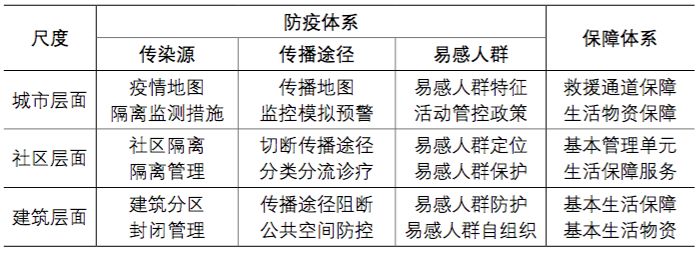

作为大国城市的空间防疫体系,不仅要大而全,也要小而全,才能匹配完善的分级诊疗体系,进而增强防疫系统的抵御力。各级别之间应是规模、诊疗复杂程度、细分程度等的不同,而不应出现大的类别的缺失。这样,在应对突发性疫情时,就可以依托既有设施和人员做到基层的疫情检测与防控,这也是一个系统维持良好生态的基本原理。其原理也类似于套娃体系,在城市层面的公共设施体系中,嵌套诸多公共设施,各层公共设施相互解分却又构成一个整体,层层相嵌、内部结构特征却又极为统一。应建立“城市-社区-建筑”的多尺度城市防疫体系,并与分级诊疗体系和城市保障体系相匹配,以起到有效防控疫情、稳定城市社会的作用(表1)。

▲ 表1 多尺度空间防疫体系

Tab.1 Multi-scale spatial epidemic prevention system

在多尺度防疫体系下,城市以社区为基本防疫单元切割,内部配置基本卫生防疫和医疗设施。建立疫病数字地图和传染模型:

城市需要尽快完成疫情数字地图的绘制,包括疫情传染源的空间分布、疫情传播的空间路径、易感人群的分布等数据统计与分析工作,进而通过传染病模型分析,对疫情的发展进行科学有效的预测与评价。其中,传染源应包括首案例发现地以及集中爆发地区,既便于发现传染源头及原因,又有助于进一步识别传播途径与易感人群。而准确识别空间传播途径,有助于结合城市的密度分布、气候风向、地理水文等条件分析疫病的传播方式,且对传染链条和方式的追踪也是传染病研究的重要手段之一;易感人群的分布也便于对疾病传播的控制和市民健康的保护。易感人群的年龄、性别或身体情况等特征的统计分析,有利于城市疫情期间针对性政策的制定,如老年人送药、送菜上门等服务,或特定人群乘坐公共交通设施限制政策等。此外,利用城市监控系统、LBS大数据服务等,对重点地区公共空间和人员流动进行监测也是疫情管控的有效手段和措施。

在这一体系下,城市与社区的强制管控与社区及建筑层面的自组织同样重要。城市的社区医疗站是防范疫情与疏导分流的第一道防线,在疫情发生时,自组织是最有效的社会结构,是强制管控的有效补充。社区医疗站应成为病患诊断的第一步,以起到基本的分类、分流功能,并能有效防止病患在不同社区之间的流动,减少传播扩散面,分担市级中心医院的压力。由此在疫情整体的防控中,社区的作用与价值至关重要,不容忽视。社区既是城市防疫管治的基本单元,又是自组织系统的最大单元。因此,未来城市控规的空间单元,要从应对快速城镇化的控规管理单元模式,转型到更加小而全、精细化的社区单元模式。

而与日常生活息息相关的建筑,则是韧性城市的第一环节。大型公共建筑和高层住宅建筑,是城市人口密度最大,交互最为频繁,共用设施(电梯、门厅、通风井、中央空调等)最多的场所之一,无论从之前的2003年“非典”时香港淘大花园的案例,还是这次疫情天津百货商场的案例中,都能够看出,这些建筑内传播是疫情爆发的重点。因此,在面对疫情爆发的急性冲击时,建筑应能够起到有效的适应和保护的作用。针对不同的传播途径,建筑都应有明确的应对策略,如通过空气传播的疾病,在公共建筑内,就应防止建筑内空气整体的循环流动,而在居住建筑内,就应避免共用风道。在此基础上,借助数字化手段,还能对公共建筑内的人群进行监控,便于追溯传播者、密切接触者和感染者等,并进行快速有效的预警。

(1) 城市应急预留空间。在本次新冠病毒疫病的早期应对中,凸显出城市专业传染性疾病医疗设施缺乏的问题。从经济上较容易理解,中国各地在“非典”期间兴建了许多传染病专科医院,最终出现较严重空置现象。据报道,湖北省的传染病医院平时有五成以上床位闲置,而另一方面三甲综合医院人满为患。四川省第六人民医院为收治“非典”病人需要而兴建,建成后未收治过一名“非典”病人,曾经长期处于封闭闲置状态。但一旦疫病到来,火神山、雷神山等传染性疾病处置医院的关键作用是普通综合性医院无法代替的,同时前者在规划选址方面有与后者截然不同的要求。根据2003年卫生部和建设部联合发布的《收治传染性非典型肺炎患者医院建筑设计要则》,各地改、扩建集中收治传染性非典型肺炎患者医院的选址改造应根据城市总体规划,尽量避开城市人口稠密区,如学校、住宅、水源等有可能造成危害的重要设施,选择地势较高、地质稳定平坦地段,尽可能在城市区域常年主导下风向等。如若在城市规划建设中未考虑应急预留空间,在应对紧急灾害发生时,就不能提供合适的医疗卫生设施选址。在空间总体规划中,规划师可以有一定前瞻性地布局临时性防疫设施选址地点,预留交通、城市基础设施接入条件,预定行动方案(集中、疏散、善后)等,避免在疫情下被动选址对城市的负面影响。

(2) 绿色生命通道。疫病灾害下,尤其是交通管控下的物资输送不仅关系着疫病受灾群众的生命安全和健康状况,也紧密联系着城市安定和社会稳定。要建构完善的绿色交通设施和应对机制,保证疫情发生时城市充足的生活物资、医疗物资的供给线,建构城市抗击疫情的绿色生命通道。为了保障救灾物资的有效运输和分配,绿色生命通道需要对灾区的受灾状况、物资配置、受灾人员等动态信息都有系统、详细的了解,并通过大数据智能管理来实现。从疫病的传染机理和相互作用关系出发,基于动态风险模型,建立救灾物资公路运输的调配系统,强调救灾运输体系的可靠性、有效性、安全性和公平性。

(3) 次生灾害联动预防机制。伴随疫病而来的次生灾害,往往杀伤力不亚于首生灾害却没有引起足够的重视。防止疫病带来的次生灾害,关键在于社会秩序的维持。信息的自由流动与有序管理,是社会秩序得以维持的前提。自“非典”以来的种种应对突发事件的经验和教训告诉我们,消灭谣言必须及时、准确、公开、透明地发布权威翔实的信息。通过智慧城市建设,及时汇总卫生、物资、人流的信息,帮助政府在第一时间掌握并发布信息,是最好的应对策略。

3.2 城市通风廊道系统

城市发展史中,城市形态设计一直是城市卫生环境改善的重要措施。拿破仑三世的塞纳长官乔治·欧仁·奥斯曼(George-Eugène Haussmann)面对巴黎自中世纪以来的有机却充斥疾病的狭窄、昏暗、污浊的街道,大刀阔斧地进行改造,将卫生、采光条件极其差的部分中世纪街道改造为现代化的林荫大道,并设计了巨大的广场、完善的排水系统及布洛涅森林(le bois de Boulogne)这样的城市公园。奥斯曼改造不仅留下了优美的巴黎城市景观,同时也突出地提升了城市对疾病传播的自我抵抗能力。认识到许多疾病是由于狭窄的环境和通风不良而传播的,英国非营利性组织“ARCHIVE Global”提出使用城市设计来防止传染病的传播,该组织与伦敦的空气传播结核病高发地区的移民社区进行了合作,以找出可能导致其传播的家庭和学校的设计缺陷。

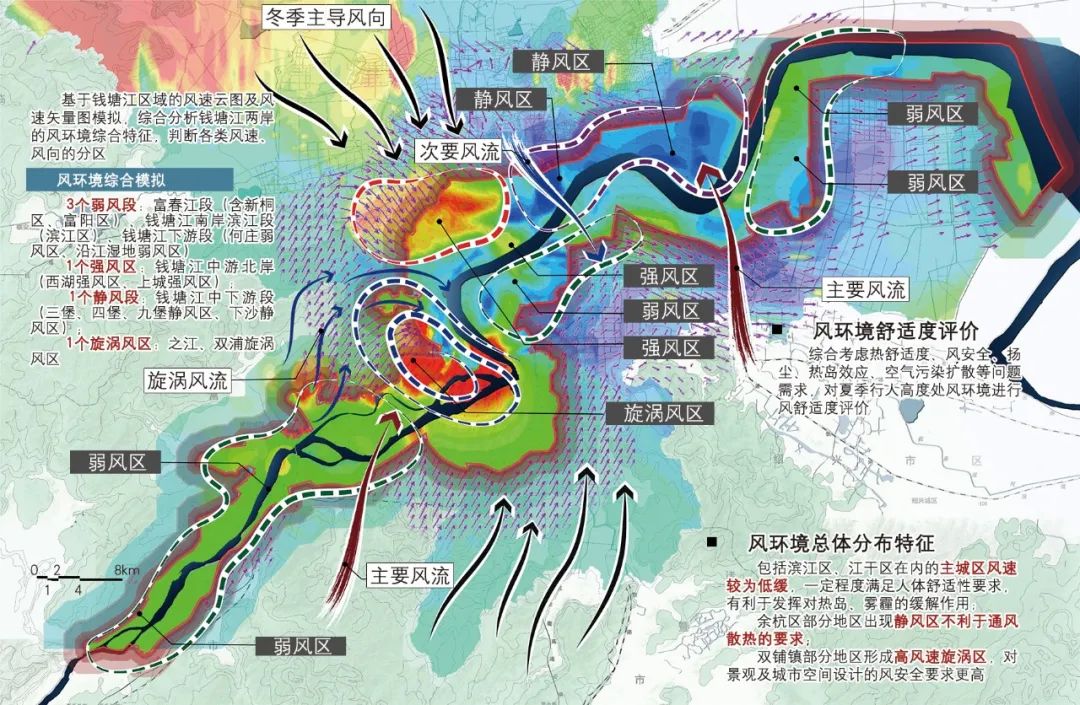

(1) 城市通风廊道系统。从2003年“非典”和2019年新冠病毒传染的特点来看,防止疾病传播的有效措施是隔离、通风。城市通风廊道能够有效地疏解城市污染物,降低传染源浓度。城市通风廊道系统,需根据城市的结构、布局等规划通风廊道的建设,使得城市中的建筑与空旷的地带形成通风通道。对城市通风廊道的合理规划,可以改善城市空气循环,对空气、气溶胶传播的疫病扩散有明显的抑制作用。以疫病防控为导向的城市通风廊道系统规划,需要掌握城市总体人口布局,具体分析潜在污染物分布情况,对通风系统结构在区域上进行详细划分,针对不同的气候环境进行区域内风向、风速等预测,合理规划城市通风廊道(图1)。其次,根据所掌握的风向情况和基本信息,遵循通风效率的原则,对廊道的组成要素进行合理控制,从而提高实际通风率。最后,对通风廊道周围的建筑形态也需要进行精细化的规划,确保气流能够高效连通周边建筑组团院落,为通风廊道的防疫功能发挥提供充分的基础条件。

▲ 图1 杭州钱塘江沿线城市通风廊道系统

Fig.1 Urban ventilation corridor system along Qiantang River in Hangzhou

3.3 智能化疫病监控预警机制

移动互联网时代,基于大数据的数据分析与信息互动,尤其是空间与数据的链接,在城市防疫这类公共应急管理中,发挥着越来越重要的作用。在疫病肆虐之时,必须发挥前沿技术的作用,及时获取疫情信息。

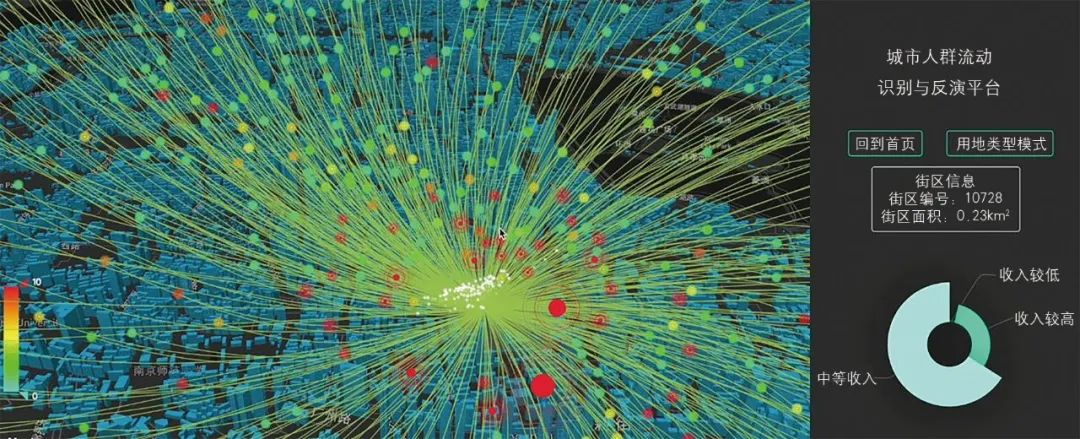

(1) 基于LBS大数据的人流迁移识别与反演。在手机等个人移动通讯设备高度普及的当下,借助从手机端获取的个人定位服务(LBS)数据,可以对已确诊市民个体的之前空间活动轨迹进行时空高精度的识别与追踪。同时,由于基于LBS数据的空间粒度可以精确到5m左右,时间粒度可以精确到分钟,有条件对市民个体之间可能进行疾病传播的接触进行识别,因此也可以对疫病患者的密切接触者进行识别(图2)。在本次新冠疫情的过程中可以发现,在疫情出现和早期发展的短暂时间内,能否对确诊人群的时空轨迹进行快速识别反演,帮助疾控部门准确了解疫病的传染方式、传播规模,对于控制疫病的发展是至关重要的。建构城市三维数字地图,汇总城市空间数据、LBS数据、疾控数据,实现城市高精度人流轨迹跟踪,为疫病控制措施的决策提供依据。

▲ 图2 基于 LBS 数据的城市人流迁徙识别与反演

Fig.2 Recognition and inversion of urban population flow based on LBS data

(2) 疫病传染模型和智能预测。疫病在发生早期,往往由于未产生显著或者成规模的症状,而在人群中潜在传播,政府和公共卫生部门的官员可能很难迅速收集相关信息,并协调各方加以应对。建立疫病传染模型和智能预测系统,利用人工智能(AI)技术,自动挖掘来自微博等在线内容的AI系统,帮助专家识别可能导致潜在疫情的异常情况。如2018年东南大学智能城市团队研制的疾病预警系统,从海量的医院门诊和药房系统的检测数据、社交网络媒体、气候数据、互联网的文本分析及搜索词与搜索频度分析等多渠道数据中的微小异常进行关联比对,对传染病在城市内外的传播情况进行了建模分析。

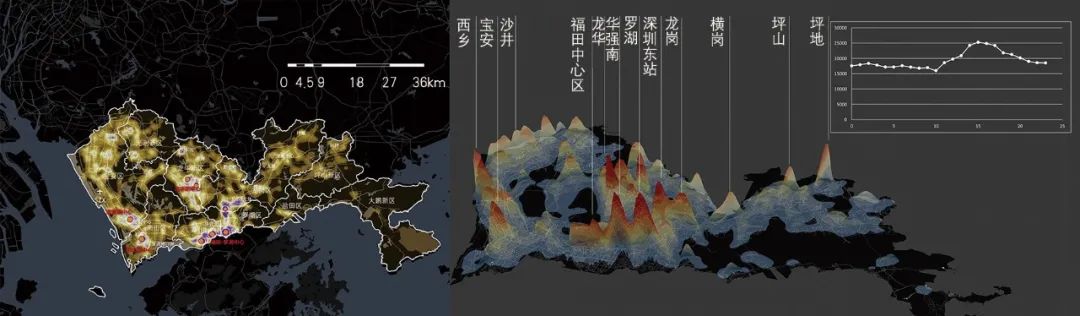

▲ 图3 城市人口的时空分布及医疗资源的布局

▲ 图3 城市人口的时空分布及医疗资源的布局(1) 完善社区规划中的设施配置。社区自组织是最有效的基层社会结构单元,也是所有抗风险韧性结构的第一环。社区规划中,要以社区服务设施和生活环境能够抵御一定程度灾害风险为目标,进行规划布局。社区内鼓励开放小区,以居民的步行能力为尺度范围,完善生活服务设施、基础设施和公共交往空间的配置,将社区和基本生活圈融合在一起,这也是城市精细化发展的重要提升,能够有效解决疫情防控与生活保障的衔接。

(2) 有效管理开放式街区。2016年以来我国提出新建住宅要推广街区制,原则上不再建设封闭住宅小区;已建成的住宅小区和单位大院要逐步打开。封闭住宅小区存在交通不便,资源利用率低下,居民出行不便等问题,但随着本次新冠病毒爆发期间小区封闭式管理成为应对疫情的重要举措,城市也在思考如何在街区日常开放的同时,做好公共卫生危急时刻的封闭隔离。封闭式管理在疫情隔离方面有两种方式:一种是将传染源控制在一定范围内,防止其向外扩散;另一种是通过封闭区的卡口管理,通过禁止外部人员进入,或者进出检测、消毒的方式防止传染源向内传播。在城市整体网格化防疫控疫的布局下,以社区作为基本隔离单位,发动社区居民能够有效形成社区自我组织,完成社区环境消毒、生活物资分配、人员上门登记等工作,将极大地强化基层防疫力量。

5.1 高层住宅模式要谨慎

2003年“非典”爆发时期,香港淘大花园疫情的集中爆发就是高层建筑弊端的一个集中体现。病毒通过排泄物和废水传播,使得高层建筑高落差的共用排污系统成为疾病传播的温床。此外,垂直交通设施(厢式电梯)的密闭空间和电梯等待区等人流集中场所,也会成为病毒传播的重点地区。因此,在进行高层住宅的设计时,以及疫情期间的使用中,应注意以下几点:

第一,公共空间的设计与防控重点是“黑空间”。在通风方面,设计中应避免出现完全封闭的“黑空间”,即没有对外开窗的楼梯间、消防通道等,“黑空间”所形成的密闭效果,会提高被病毒感染的机率。无论是在平时还是在疫情期间的使用时,都应注意楼梯间的通风。而在门厅、电梯厅等容易形成人员集聚的场所,可通过预约制,帮助居民选择错峰时间出行,并在公共空间地面标注人员等待时的排队间隔,即使出现人流集中的情况,也应保证人与人之间无密切接触,且保持合理的间隔(2m左右为宜)。此外,在高层建筑中,密闭的厢式电梯是必须使用的设施,因此也是防控的重点。应根据电梯的大小,在保证有效安全距离的基础上,确定同乘人数,并采用一次性使用物品(如一次性手套、纸巾等)触碰电梯按钮,避免交叉感染。同时,在电梯使用时,应打开电梯顶部通风窗,并在无人使用时打开电梯门,增加电梯的通风。

第二,公用设施的设计与防控重点是污水。下水管线和地漏形成的“空气倒流”是通过污水传播疾病的主要方式。因此,在污水管线的设计时,应加强水封的设计,增加水封次数,加大水封力度(5cm以上),有条件的,最好用消毒水进行水封。此外,有些高层建筑还会采用高位水箱的方式储水,如发生污染将会造成严重后果。因此也应注意对高位水箱的及时清洁与消毒工作。

5.2 建筑自然通风分区

在建筑设计中,也可利用建筑形态及排布方式形成的自然通风效果进行整体通风环境的改善。如香港的公共交通枢纽(巴士、小巴、的士),通常就布置在商场或者高层建筑的平台下方。通风系统入风口放在高处,避免地面扬尘和汽车尾气的影响,将外部的新鲜空气引入室内,并通过风管传送。风管沿墙壁或柱子从高位向下走,出风口设置在大约人行高度处。这一正压的通风方式,可以改善车站内的整体通风环境,缓解人行高度处废气对健康的损害,也能大大减少病毒的传播。

在建筑内部的设计与防控中,通风是核心问题,应避免户户串风传播和有害气体的影响。应首先对公共建筑和住宅进行通风情况的评估,对不符合疫情防控要求的要及时进行改造。同时,还应考察垃圾收集转运点的布局,应布置在通风条件良好的地区,且避开人流集中场所。而在住宅建筑中,有些建筑还会采用天井的设计方式,用于厨卫空间的通风。而天井则可能在“拔风”效果的影响下,造成不同住户之间的串风,如一户发生疾病,则可能在整栋楼里传播。因此,针对已有天井的建筑,要注意封闭与天井连接的窗户,并开启其余直接对外的窗户进行通风。新的建筑设计时,应避免可能产生户户串风的现象,做好整栋楼的通风设计。此外,屋顶平台多为通风管道出风口的排风场所,疫情期间应避免人群在屋顶活动,以防可能存在的感染可能。

5.3 建筑的人工通风系统与废水系统处理

目前,许多公共建筑,诸如商场、商务办公楼等,都会采用中央空调的方式调节内部空间温度。然而,采用循环送风的中央空调由于无法对空气进行消毒,如有病毒扩散到空气中,就会随着中央空调的循环送风而传播到整个空间。因此,在疫情防控的特殊时期,应关闭中央空调或对中央空调进行改造。

在大型公共建筑内使用中央空调尽量采用通风分区的方式进行使用,以便在疫情发生时可以有效控制疫情传播范围。所谓的通风分区,即是将公共建筑空间划分成不同的区域,并将水或制冷剂输送到各个小区域,而后用小型空气盘管在这个小区域抽取空气加热后再输送回这个小区域。这种方式可以避免在小范围出现疫情时,影响整体大空间的安全性。此外,对中央空调的改造可以有两种方式:一是在用风机盘管的进风口加装HEPA过滤膜,并在出风口增加二氧化氯或紫外线灯消毒装置,对病毒进行过滤灭杀;另一种是增加新风补充和排风的措施。安装了新风系统的中央空调,应将新风系统开到最大档位运行,并在通风不畅地区及通风死角增加通风设备,以确保室内外空气的流通与交换。

医疗建筑排放的废水通常都会含有大量的病毒、细菌及其他有毒有害物质,特别是疫情定点接诊医院,会排放超过正常医疗废水标准的废水,如处理不当,病毒就有可能进入城市污水管网,进而造成更大规模和更严重的影响。因此,应强化医疗建筑废水的预处理工艺和程序,根据制造疫情的病毒特征进行针对性消杀,使其在进入城市污水管网前,达到一般医疗废水排放标准。普遍可行的做法是,增加废水消毒池,先将废水排放至消毒池进行统一消毒处理并检测,检测合格后再统一排放至城市污水管网进行处理。而这一做法也会增加医疗废水中消毒剂的含量,会对污水处理系统中的生物处理系统产生较大影响,因此也应在进入生物处理系统前,对其进行一定的预处理,降低消毒剂的不良影响。

5.4 室内公共空间的高精度监控、预警预测

1 世界卫生组织. 2007年世界卫生报告:构建安全未来——21世纪全球公共卫生安全[R]. 巴黎: WHO Press,2007.

3 李秉毅,张琳. SARS爆发对我国城市规划的启示[J]. 城市规划,2003,27(7):71-72.

LI Bingyi,ZHANG Lin. SARS Epidemic: What Can Planners Do?[J]. City Planning Review,2003,27(7):71-72.

4 杨保军.突发公共卫生事件引发的规划思考——应对2020 新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会[J]. 城市规划,2020(2):116.

5 张京祥.以共同缔造重启社区自组织功能——应对2020 新型冠状病毒肺炎突发事件笔谈会[J].城市规划,2020(2):117-118.

6 甄峰,翟青,陈刚,等. 信息时代移动社会理论构建与城市地理研究[J]. 地理研究,2012(2):3-12.

7 徐磊青, 宋海娜, 黄舒晴,等. 创新社会治理背景下的社区微更新实践与思考——以408研究小组的两则实践案例为例[J]. 城乡规划, 2017, 41(4): 43-51.

XU Leiqing.Restorative Environment, Health and Green Urbanism[J]. South Architecture, 2016 (3): 101-107.

9 史宜,杨俊宴. 基于手机信令数据的城市人群时空行为密度算法研究[J]. 中国园林,2019(5): 102-106.

SHI Yi,YANG Junyan. The Study of Spatiotemporal Behavior Density Algorithm Based on Mobile Phone Signaling Data[J]. Chinese Landscape Architecture,2019(5): 102-106.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

微信改版后

好多人说不能很方便找到我了

其实把咱们“城市规划”置顶就可以啦

只需要5秒钟哟~

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注我们,精彩无限~!

原文始发于微信公众号(城市规划):【全网首发】高密度城市的多尺度空间防疫体系建构思考

健康城市:应对新冠疫情专栏

健康城市:应对新冠疫情专栏